「被団協」新聞2025年10月号(561号)

2025年10月号 主な内容

10月を署名・意見書採択促進月間に

11月に署名を積み上げ、提出集会

日本被団協は、政府・国会対策委員会を9月3日に開き、核兵器禁止条約に日本政府が署名、批准することを求める「目に見える行動」をどのように行なうか議論し、代表理事会に提案しました。これを受けて9月11~12日開催の第451回代表理事会で、取り組みの概要が決まりました。

500万署名と議会意見書50%を目標に

1.核兵器廃絶と被爆者援護に関する超党派の国会議員懇談会の設置を要請する=10月9日の午後に要請行動を実施。

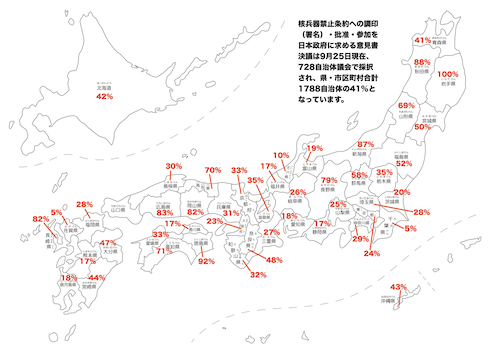

2.今年度末(来年3月末)までに、「日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求める署名」を諸団体の署名と合わせて500万に、地方議会決議を全自治体議会の50%超を目指す(現在の数について別表と地図を参照)=このため、10月を署名と地方議会決議促進月間とし、11月に署名提出を含む中央行動を行ないます。署名提出は、これまで日本被団協が集めた約120万人分の署名(これまで提出は目録と一部の署名のみ)と前回提出以降に集められた署名を積み上げ、提出します。署名提出集会後は、議員会館前で、日本政府が核兵器禁止条約に署名、批准するようアピール行動を行ないます。この行動には原水協・原水禁をはじめ市民団体との共同の行動として呼びかけ、話し合いを進めます。

日本被団協では、署名用紙2種(5名連記と1名)、議会意見書採択の「お願い文」(各都道府県や地域の被爆者の会から議会へ)と意見書ひな型を用意しています。必要な場合は事務局までお問い合わせください。

3.10月8~9日の全国都道府県代表者会議翌日の10日に、厚労省と外務省要請を行ないます。

国会議員アンケート

4.全ての国会議員へのアンケートを実施します。核兵器禁止条約に日本政府が参加(署名、批准)できない現状をどう打開するかに重点においた設問にし、今後の取り組みの一助とします。

大使館要請

5.核兵器禁止条約をどう広げていくか=広く国民に知らせていくとともに、核保有国とその同盟国、未署名国、未批准国の在日本大使館へ要請を行ないます。これは年明けからの行動になる予定です。

6.原爆症認定問題に関する厚生労働大臣との定期協議(1年に1回開催)は、年明けの早い時期に、昼間の時間帯での開催を希望し、弁護団、原告と被団協で、内容について話し合っていきます。

| 日本被団協 | 125万3759人 |

| 日本原水協 | 179万5908人 |

| 高校生署名 | 2万2465人 |

| 合計 | 307万2132人 |

|

田中聰司代表理事が訴え

国連ハイレベル会合で

国連が定める「核兵器の全面的廃絶のための国際デー(核兵器廃絶国際デー)」が11回目となる9月26日、ニューヨークの国連本部で各国の政府代表が集まるハイレベル会合が開かれました。

NGOとして日本被団協の田中聰司代表理事(広島)が出席し、発言。各国政府に核兵器廃絶の実現を訴えました。

(2面に全文)

核兵器廃絶国際デー「被爆者からのメッセージ」

日本被団協代表理事 田中聰司

人類が核時代に入って80年の国際デーを迎えました。81歳まで生き延びた被爆者の私が、今、訴えたいことは、ここにいらっしゃる皆さん方が、人類が、みんなヒバクシャになるのではないかという危機感です。核時代の原人の体感なのです。

この80年間で、核兵器を持つ国は二けたに近づき、地球には人類を繰り返し全滅させるほどの核兵器と核被害者(グローバルヒバクシャ)が拡散しました。核を持つ国の戦争を止められず、第三次世界大戦の感があります。核兵器が使われるリスクは極限に達しました。核兵器禁止条約ができたものの、核軍拡競争が止まりません。人類は全滅の瀬戸際です。

被爆者が10年たったらいなくなると、若者たちからしばしば心配されます。その度に私は答えます。「被爆者の余命を心配する前に、自分たちの命の方が短いことを心配しよう」と。人類最後の日までの時間を示す終末時計は89秒しかなくなったのです。日本被団協へのノーベル平和賞の授与は「被爆者の声に耳を傾けよう」との世界への発信であり、危機感の薄さへの警鐘なのです。

でも、肝心な核保有国のリーダーの方々は残念ながら耳を貸してくれません。核に頼る社会構造をコントロールできなくなっていませんか。人間社会を早く取り戻さないと間に合わなくなります。私たちは人類が核兵器と共存できないことを命ある限り、訴え続けます。

被爆地広島の中国新聞ジュニアライターたちが「毎日80秒、平和のためにできることは何でしょう」とのインタビューを試みました。「89秒」の運命のカギを握る核保有国のリーダーの皆さん、被爆80年にちなんだ、子どもならではの必死の取り組みを思いやってください。

特に核大国のリーダーの皆さん、私たち被爆者と面談する機会をぜひ、設けてください。朗報をお待ちします。

今一度、核兵器をもつ国のリーダーの皆さん! こちらを振り向いてください!

|

箕牧智之

イタリアのアドリア海に面したリミニの若者たちが、世界の文化などを紹介する催しを開催したいと1980年から開催されている「リミニミーティング」に、長崎の朝長万左男さんと共に招待を受け参加しました。毎年8月の終わりに開催。会議や展示会、コンサート、スポーツ等のプログラムが行なわれ、会場スタッフはすべてボランティアということでした。

8月22日東京・羽田からローマへ、そこから車で4時間、かなり遠い旅になりました。

6万人の人出でにぎわう中、25日の私の被爆証言は3000人の人が聞いてくださいました。このような大人数への証言は初めてでした。翌26日は高校生100人ほどに話しました。

27日は「祈りの会」で、私は仏教の教えに出てくる鳥「共命鳥(ぐみょうちょう)」のことを話しました。ひとつの体に頭が2つ、互いに自分が世界一と主張しあっていて、片方が「あちらを亡き者にすれば」と毒を食べさせるのですが、体はひとつなので共に死んでしまった、という話です。この話から「核をもって他を滅ぼそうとすると自らを滅ぼすことになる。他を尊重することが自分も生きることにつながる」と話し、「私たち人類はこの鳥と同じように共通の根っこをもっている。違いを乗り越えて世界平和を祈りましょう」と訴え、大きな拍手を受けました。

|

中央相談所講習会

四国ブロック・香川

9月8~9日、四国ブロックの中央相談所講習会が香川県高松市で開かれました。

初日はノーベル平和賞受賞報告会(写真)で、会場いっぱいの130人が参加。日本被団協の田中熙巳代表委員、中央相談所の原玲子相談員、四国ブロックの松浦秀人代表理事が、授賞式で訪れたオスロでの模様とともに、これまでの運動の経験について報告。次世代に引き継いでいってもらうことなどが、質疑応答の中でも出されました。

2日目は、被爆80年を迎えた被爆者の援護・介護問題についての講習会で、医療関係や地方議員へも呼びかけ、参加してもらいました。原相談員から被爆者援護施策や介護保険制度について報告があり、参加者から実際に講習会での話をきっかけに制度の活用に至った経験も出されました。

「介護手当の説明をきいて、今後活用できる場合は配布された教材を利用します」「若者への活動の継承について、自分自身で行動して核兵器のない社会を、との田中さんの訴えに強く共感しました」「被団協が国とねばり強く交渉して被爆者の医療制度を拡充してきたことがよくわかった。こうした活動のことをよく知らなかった」などの感想が寄せられました。

(水谷剛)

高校生と被爆者が対談

|

8月23日、函館市でヒロシマ・ナガサキの被爆体験を受け継ぐ集いを開きました。同実行委員会主催。日本被団協の濱住治郎事務局長による講演と3人の若者との対談に260人の市民が参加しました。

講演では日本被団協の歴史と「人間らしく生きることも死ぬことも許さない」核兵器の非人道性が語られました。昨年12月のノーベル平和賞授賞式の様子も紹介され、受忍論に固執して核の傘に依存する日本政府を批判しつつ、核兵器禁止条約が大きな希望で、最後の被爆者が亡くなる前に核兵器を廃絶したい、その願いは人類の未来を救う唯一つの道だと訴えました。

第2部の対談では、若者から胎内被爆の問題を問われ、濱住氏は「私は生まれる前から被爆者だった」と核兵器の残虐さを語りました。濱住氏から平和大使としての長崎派遣後の心境の変化を問われた若者は「戦争や原爆が人の一生に与える影響がわかった。家族や友人に伝える必要性を強く感じた。戦争を防ぐため我々若者も頑張るが、大人も頑張ってほしい」とのべ、対談に臨んだ若者と濱住氏に惜しみない拍手が送られました。

参加者から「地元の若者に希望を感じる。とても立派で頼しい。全国の多彩な被爆体験継承の取り組みも紹介されたので、自分も老骨に鞭打って頑張らねば」との感想が寄せられました。(実行委員長・田中邦明)

若者の姿、多く 来場者や運営に

|

神戸市原爆被害者の会は、今年もJR神戸駅地下街「デュオぎゃらりー」で8月7~12日、「原爆と人間」写真・絵画展を開催しました。

今年で26回目を数えます。被爆者をはじめ、被爆二世三世、一般市民、中高校生、親子づれなど多くの来場者が訪れました。パネルと共に展示した広島市基町高校の生徒による絵画とその説明文も、熱心に鑑賞していました。平和への潮流へとつなげていけたらと思います。また、設営、運営などに多くの高校生及び二世が参加。今後の展示会継続に希望が持てました。会場での署名は308筆でした。(十川修一)

「原爆と人間展」に8600人

見る・聞く・知るをテーマにノーベル賞賞状・メダルレプリカも

|

神奈川

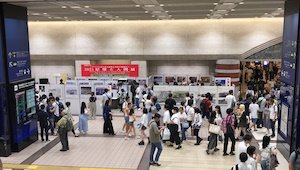

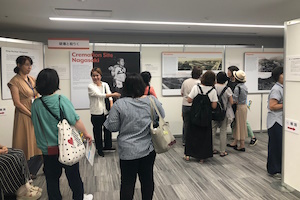

神奈川県原爆被災者の会は今年も県生協連・県原水協等の共催で8月22~24日、「原爆と人間展」を横浜市の新都市プラザで開催しました。ノーベル平和賞の賞状とメダルのレプリカの展示、県の出展による「デジタルアーカイブ」のコーナーも加わり、8600人余の来場者がありました。

賞状とメダルは専用のケースでの展示となりましたが皆さん写真を撮ったり熱心に覗き込んだりしていました。デジタルアーカイブの展示は、長崎の被爆状況を大型の液晶パネル5枚を使用。東京大学の渡邉英徳教授による、被爆状況を克明・立体的に再現する試みで、理解しやすい展示でした。被爆証言は、今年も会場をはみ出すほどの参加者で好評でした。入場者のほとんどが展示図の説明文を熱心に読みこんでいる場面が多く見られ「見る・聞く・知る」のテーマが生かされた思いでした。(東勝廣)

|

国連原爆展を展示

東京

東友会と東京の生協は協働して、被爆80年事業「東京原爆パネル展」を8月15日から10日間、東京・中野の東京都生協連会館で開きました。東京都、広島市、長崎市などが後援。

会場に展示されたのは2022年のNPT再検討会議期間中にニューヨークの国連本部ロビーで開催された日本被団協の原爆展パネル48枚のすべて。参観者は1500人を超えました。

パネルの前で、写真の迫力に目をそらした高校生、パネルの説明を熱心にメモする小学生など、若い世代に被爆者の願いが伝わっていると感じた10日間でした。

会場前のロビーでは「被爆者と話せるコーナー」が大好評。東友会の役員15人が交代で詰めて、思いを伝えました。

「核兵器廃絶への思いが強くなった」=高校生、「被爆者の方と直接話せたことが子どもたちの大切な記憶になってほしい」=3人の子どもと参観した母親、などの感想も寄せられました。

(村田未知子)

|

富山・高岡市で

新日本婦人の会高岡支部と原水爆禁止高岡市連絡協議会の共催で8月2~3日、富山県高岡市の大泉寺本堂で「原爆と人間」展を行ないました。訪問者数は77人でした。

昨年日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことを力に、さらに被爆の実相を広く伝えようと、高岡市の街中にあるお寺をお借りしました。お寺から借りられる備品の数に限りがあるため、どのように展示したら見やすいか何度も話して知恵を出し合い、パネルにプラダン(プラスチック製ダンボール)を貼り付け背中合わせに並べた門徒用の椅子に立てて展示(写真)。高さもちょうどよくとても見やすいと好評でした。広島の高校生が描いた原爆の絵も同時に展示しました。

若い世代の訪問もありじっくりと見てくれていました。来場者から「毎年開いておられるのですか。大切なことですね」「こんなまとまった形で見ることができてよかったです」「高校生の絵はすごいですね」「核兵器は絶対使ってはダメですよね」「これが現実なのか」などの感想が寄せられました。(新婦人の会高岡支部長・高宮利枝)

|

アマチュア無線家9条の会

私たち「アマチュア無線家9条の会」は「原爆と人間」のパネルを購入し、、アマチュア無線家の祭典「ハムフェア」(8月23~24日有明GYM-EX)での展示を行ないました。

アマチュア無線家9条の会は2005年に3人の呼びかけに賛同する形で会として活動を始めました。毎年ハムフェアに出展してきましたが、今年はノーベル平和賞受賞とあって日本被団協から「原爆と人間」のパネルを取り寄せ、展示幅2メートルという狭い場所の関係でパネル3枚だけを展示。「原爆と人間」パンフは20部を普及しました。当日訪れた会員の寄付金や、不用品を販売した結果、来年の出展費用4万円を確保することができました。ハムフェアへの来場者は2日間で約4万2千人。アマチュア無線家9条の会賛同者が8人増えて451人となりました。「平和でこそアマチュア無線」というテーマで平和の輪が広がったと思います。

(JR1FEP佐藤好行)

『母と妹への手紙』出版

岩佐幹三さんの手記を絵本に

|

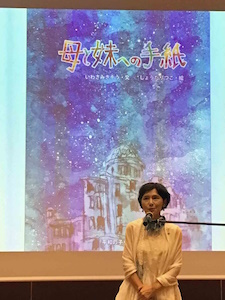

石川

「母さん、好っちゃん。今年も8月6日がやって来たね」と、母と妹への語りかけで始まる絵本『母と妹への手紙』が出版されました。石川県原爆被災者友の会初代会長で元日本被団協代表委員の故岩佐幹三さんが、2008年にNHK広島が募集した「ヒバクシャからの手紙」に応募した手記をもとに「平和の子ら」委員会が制作。母を助けられなかった悔しさや苦しみ、核兵器廃絶を願う強い思いが、絵とともに読者の心に伝わってきます。子どもたちはもちろん、大人にも読んでほしい絵本です。

9月6日に石川県立図書館で開いた出版記念の催しでは、俳優の斉藤とも子さんが絵本を朗読。160人を超える観客がスクリーンの絵を見つめながら聴き入りました。

同委員会の西本多美子代表は「後世につなぐものがまた一つできて本当に良かった。核兵器廃絶を自分ごととして考えてほしい」と話しました。

絵本は頒価2000円(送料200円)。お求めは、Eメール dgs-kawa@asagaotv.ne.jp またはFAX076-255-5232川崎まで。

(川崎正美)

初めて証言を聞いた人も

「ヒバクシャの話をきこう」

|

兵庫県被爆二世の会は8月11日、第4回「ヒバクシャの話をきこう」を開催し43人が参加しました。被爆者の話は今しか聞けないとの思いで開いており、継続した開催は近畿在住の被爆者の方々の協力のおかげです。

柳生研太郞さん(写真右)は、3歳の時、広島市牛田町で両親と共に被爆しました。「気が付くと屋根が吹き飛び青空が見えた。父は、吹き飛んだガラスの破片が半身に突き刺さり血だらけだった。その父のおかげで母と自分は無傷だった」。この被爆体験を自ら絵に描き、絵本『青い空』を作られました。

貞清百合子さんの証言DVD『ピカドン』も上映し、貞清さんも話をされました。アンケートに答えた人の半数は初めて被爆証言を聞いた人。今後も核兵器の怖さを伝えていきます。(中村典子)

永井博士の母校で講演会

|

島根・雲南市

私たちは、島根県雲南市三刀屋町飯石地区を拠点に「雲見の里いいし」という名で活動する地域団体です。この飯石地区は永井隆博士のふるさとで、幼少期を過ごした家も残されており、永井隆博士の顕彰、発信も私たちの大切な取り組みの一つです。

8月9日、永井博士の母校である旧飯石小学校を会場に、日本被団協中国ブロック代表理事の本間恵美子さんをお招きして講演会を開催。地域内外から約200人が聴講しました。本間さんは原爆の実相や被団協の取組み、またノーベル賞の授賞式の様子など大変わかりやすく丁寧に、また熱い思いをもってお話しくださいました。さらに永井博士とのかかわりにも触れてくださり、原爆投下時刻の11時2分には、本間さんの呼びかけで長崎へ向けて黙とうを捧げました。

本間さんが語り継いでいくことの難しさと覚悟を語っておられたことに大変感銘を受けました。私たちの活動は本間さんや日本被団協の取組みには到底及びませんが、これからも永井隆博士のふるさと飯石から、博士の訴えた「平和を」の願いを一人でも多くの人に伝えていこうと決意を新たにしました。(雲見の里いいし会長・稲田和実)

相談のまど

原爆症の認定で問われる"要医療性"

高齢で積極的治療が難しい場合は?

【問】5歳の時、長崎の爆心地から1・8㌔の自宅で被爆した母は、いくつかの病気を抱えており、特にここ数年は受診する以外、外出することもなくなりました。

先日肺がんの診断を受け、主治医からは「体力的に抗がん剤や放射線治療はなかなか難しい、経過をみながら考えていきましょう」と言われました。母はどうしたいとは言いません。どうしたものかと思っていたら、原爆症の認定申請ができるのではないかと助言されました。被爆後病気がちだった母に「それは原爆のせいだったよ」と言ってやりたいと思い、心が動きましたが、いろいろ話を聞くと、積極的治療をしていないと「要医療性」を問われて却下されるとか。母のように高齢で体力的にもリスクを抱えている場合の認定申請の注意点などがあれば教えてください。

* * *

【答】平均年齢86歳を超えた被爆者に、抗ガン剤や放射線治療などの積極的治療が必要だと言われても、一律に「はいそうですか」とは言えないと思います。その人の全身状態や年齢も考慮し、経過を診ていくという場合が多いのではないでしょうか。もちろん90歳でも積極的治療をする場合もあると思いますが。

日本被団協の厚労省要請時に、中央相談所はこうしたケースについて、「高齢であり、全身状態を考えた時、積極的治療を行なうことで命を縮めるようなことがあってはいけない。どう取り扱うのか」質問しています。厚労省は「総合的に判断する」と答えています。

そこで、お母さんの場合、原爆症認定申請をする時に、主治医の意見書に「高齢のため、全身状態から経過をみながら診る」「積極的な治療をすることで負荷をかけることは全身状態からみて難しい」という内容を書いてもらってください。そして「積極的治療はしない」と書くのだけはしないでほしいとお願いしてください。「本人が積極的治療はしないと言った」など書かれると却下されてしまいます。

また、本人が記入する申請書に既往歴や現在の健康状態を丁寧に書くようにしてください。