「被団協」新聞2024年10月号(549号)

2024年10月号 主な内容

世代と国境を越え団結

カザフスタンで核被害者フォーラム

|

| 核被害者フォーラム参加者(8月28日、カザフスタン・アスタナ) |

|

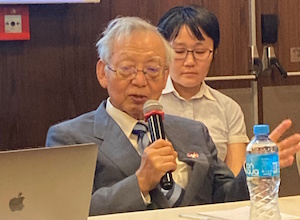

| 発言する木戸さん(左)と長與さん(右) |

|

| 木戸さん(左)とクメントさん(右) |

各国の核被害者が意見交換

長與茅(ピースボート)

「核被害者フォーラム」がICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)のパートナー団体、ピースボートほかの共催で、8月28日と29日にカザフスタンの首都アスタナで開催されました。核兵器禁止条約の第3回締約国会議の議長であるカザフスタン政府がアスタナで開催した、非核地帯会議と締約国会議の準備会合に合わせて開いたもの。

日本被団協事務局長の木戸季市さんが招待されて参加しました。私(長與)はピースボートスタッフとして、木戸さんのアテンドと会議中の日英露通訳を担当しました。

カザフスタンのセミパラチンスク核実験場と日本、イギリス、韓国、マーシャル諸島の核被害者たちによる証言会と映像上映に続き、カザフスタンの被爆三世、四世たちとの意見交換が行なわれました。

カザフ人の活動家イェルダウレット・ラフマトゥーラさんは、「木戸さんの証言を聞き、どのようにして自国の政府に補償を求めていけば良いのかが分かりました。世代と国境を越えた団結が生まれて嬉しいです」と語りました。

木戸さんは、「カザフスタンの被爆者たちが今なお続く健康被害にもかかわらず、力強く権利獲得を訴える姿を見て、感銘を受けました」と述べました。

会合には、ICANのメリッサ・パーク事務局長や川崎哲国際委員も参加しました。

フォーラムの2日目には、核兵器禁止条約の締約国政府代表との共同パネルが開かれ、来年3月に開催予定の第3回締約国会議で協議される核被害者援助の国際基金について、世界の核被害者たちの声をまとめた声明が提出されました。

条約の起草者の一人であるオーストリアのアレクサンダー・クメント大使から感謝の言葉をかけられた木戸さんは「私は人間が人間らしく生きられる世界を求めているだけです」と答えました。

共通の課題と希望を語る

木戸季市

あっという間の2日間でしたが充実した会議でした。今回のフォーラムの目的は、核被害者それぞれの証言を聞き、対話を通して信頼ときずなを深め、共通の課題や希望を模索することでした。

フォーラムの冒頭に長崎での被爆体験を話しました。参加した若者は驚き、体を乗り出して聞き入っていました。原爆が広島・長崎に投下されてことは知っていますが、そこで何があったかは知らなかったようです。

つづいて、カザフスタンの現状と課題、運動について5人の方から報告がありました。チェルノブイリ原発事故の現状と廃止運動、核実験阻止の運動…どれも事実に即し、あきらめることのないねばり強いたたかいの報告でした。特に女性の奮闘を強く印象付けられました。

夕食を兼ねたレセプションは、国連関係者、ICANはじめ諸団体、そして各国の核被害者と意見を交換する重要な場となりました。英国の退役軍人、韓国の被爆二世、マーシャル諸島など世界の核被害者が語り合ったのは、意義深かったと思います。

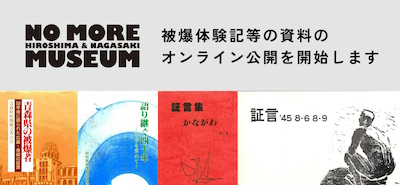

被爆体験記集のオンライン公開

古い時代のものから順次掲載

|

各地の被爆者の会が発行した体験記集のオンライン公開が8月5日、始まりました。

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会と日本被団協が収集している体験記集は400点を超えています。全国各地の被爆者の会が刊行したもので、多くは私家版、発行部数も限られたものです。

被爆者にとって、原爆の体験を書くことは容易ではありません。《あの苦しみを、ふたたび地球上の誰にも味わわせてはならない》と、「あの日」の地獄がよみがえる苦痛をこらえて書き残された被爆者の体験記は、人類史的な遺産といえるでしょう。この大切な遺産を埋もれさせないため、また原爆が人間に何をもたらしたのかを多くの人々に知ってもらい、核兵器も戦争もない世界を実現するための公開です。

オンライン公開するためには、発行者の承諾を得るほか、1ページずつ開いてスキャニングすることから始まり、記載されている住所や、著作権を有する写真や図版を隠す(マスキング)など、すべてに目を通しての細かい作業が必要です。今回、古い時代のもの、入手しにくいものからとりくみ、17都府県の23冊の公開を開始することができました。今後も作業をすすめ、順次公開していく予定です。

日本被団協ホームページの「更新情報」から見ることができます。公開サイトに入り、画面左下の「体験記・手記」をクリックすると一覧が見られるので、「PDFリンク」欄の数字をクリックすると、体験記集の表紙の画像が表示され、その画像をクリックすると、表紙から1冊分の体験記を下にスクロールして読むことができます。

ただし、ダウンロードや印刷はできません。「地元で体験記を復刻したい」「一部をコピーして証言先の学校等で配布したい」などの希望があるときは、継承する会または日本被団協事務局までご相談ください。

一部勝訴も国側、原告ともに控訴

日本被団協木戸事務局長が談話

長崎の「被爆体験者」44人が被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟で、長崎地裁は9月9日、15人のみに被爆者健康手帳の交付を命じる判決を出しました。

その後岸田文雄首相は控訴する方針を表明し、同時に「被爆体験者」への医療費助成を行なうことも示しており、矛盾が深まっています。原告側も控訴しました。

日本被団協の木戸季市事務局長は11日、談話を発表しました。

【談話】

9月9日の、長崎被爆体験者訴訟長崎地裁判決に接し、改めて日米両政府への怒りが湧き起こった。

アメリカ政府は原爆投下によって第二次世界大戦を終結させたと誇り、日本政府は、原爆で戦争が終わったことにして戦争継続不能に陥っていた日本の国内事情を隠して終戦とした。昭和天皇は終戦の詔書で、自らの手で始めた戦争で2000万人以上の命を奪ったことへの反省の言葉は全くなく、ポツダム宣言を受諾することで人類を滅ぼしかねない原爆から民族と人類を救ったと豪語した。

戦後の日本政府は、原爆が人間に及ぼした被害を国家が遂行した戦争によってもたらされた事実と向き合おうとせず、一貫して原爆被害への国家補償を拒んできた。一般市民の戦争被害を償わず、「受忍」させてきたのである。

「被爆者健康手帳」発行後も、4つの条件を設けて「被爆者」を規定することで、原爆被害者を分断している。原爆被害を放射線被害のみに矮小化し、限定した施策を行なってきた。国家補償を拒んだ現行法(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)でも同様である。

2021年の広島高裁判決では原告全員が「被爆者」と認められたが、その後の被爆者健康手帳取得の条件に疾病条件を入れたことで、国は「黒い雨」をあびた原爆被害者をも分断している。

今回の長崎地裁判決で、なおも分断が持ち込まれたことは、司法の判断として大変残念である。

被爆80年を目前に、すべての原爆被害者に国家補償を、強く求めるものである。

中央相談所講習会

東北ブロック、宮城で開催

|

東北ブロックの中央相談所講習会が9月7~8日、仙台市内で開かれ、東北各県から30人余が参加しました。

黙とうの後、中央相談所委員で宮城県原爆被害者の会会長木村緋紗子さんがあいさつしました。

最初に、坂総合クリニック神久和先生が、多くの被爆者が医療と介護を必要としている中、健やかに長生きする道について講義しました。次に中央相談所の原玲子さんが教材や問答集をもとに講義。被爆者施策独自の制度「介護手当」の積極的活用が提起されました。参加した被爆二世から「母の介護の時に知っていればよかった」と感想が語られました。

日本被団協の木戸季市事務局長は、今、国民が核戦争から自らの命を守る国民運動が必要と強調、憲法の重要性に触れつつ「私の歩み84年」を語りました。会場から「カザフスタン訪問などについて聞きたかった」との声が寄せられました。

最後に、東北各県の取り組みを交流し、次回青森で会いましょうと散会しました。

(核廃絶ネットみやぎ)

各地で原爆展

追悼・慰霊式

|

石川

20回目となる「平和のパネル展2024」が石川県庁展望ロビーで8月2日から2週間開催されました。反核・平和おりづる市民のつどい実行委員会主催。

オープニングで、実行委員長で被爆者の西本多美子さんが「あの時何があったかまず知ってほしい」と挨拶。続いて岡野ひでみさんが紙芝居「ちっちゃいこえ(アーサー・ビナード作)」を上演しました(写真)。人間も動物も体は命をつなげるために働いている。その体の奥、ちっちゃい細胞に入り込んで壊そうとする放射能。私たちはどうすれば生きていけるのか…と問いかける作品です。その後コープ石川、石川県原水協の活動報告と、展示の紹介がありました。今年の展示は「原爆と人間」パネル、高校生の描いた「原爆の絵」、紙芝居「たみちゃんのノーモア・ヒロシマ」、好評の朝ドラ主人公のモデル三淵嘉子さんの「原爆裁判」紹介など。毎年新しい発見が好評のパネル展です。(末友雅子)

|

千葉

千葉県友愛会は8月6~8日、県庁本庁舎県民ホールで第22回平和のための原爆展を開催しました。千葉県後援。

広島市立基町高校の生徒が被爆者の体験を何度も聞き、被爆者の魂を描いた「原爆の絵」(説明文付)は、見る人を引き付けて離しません。写真パネル「原爆と人間」も展示しました。

多目的ホールでは被爆者の証言ビデオ、原爆に関する記録映画などを上映しました。またお昼には被爆者の語りとして、6日は広島被爆の中村さんの「平和と平等を次世代に」、7日は長崎被爆の加藤さんが「8歳で被爆した体験」、8日は長崎被爆の大野さんが「戦争は絶対嫌いだ、原爆も絶対嫌いだ」と題して語りました。

猛暑の中多くの人が来てくださり、丁寧に1点1点見て、被爆者の語りにも真剣に耳を傾けてくださいました。

子どもたちに平和の大切さを教えるため教師をめざす、という若者との出会いもあり充実した3日間でした。(木村邦子)

|

大阪・高槻

8月8~9日、高槻市主催で第38回平和展を開催しました。この平和展は、原爆の恐ろしさや戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世代へ継承し、核兵器のない平和な世界を目指す意識を高めることを目的としています。

特別展として「命の水を届けた医師・中村哲さんのパネル展」を実施、その生き方を通して平和とは何かについて考えるきっかけとしました。原爆の被害パネル、紙芝居、手作りおもちゃ、平和の作品展示、折り鶴、平和の木等の各コーナーを設け、多くの市民に参加いただきました。

そして、参加者の平和への願いを木の葉カードとして、平和の木に貼っていただき、市民のメッセージでいっぱいになりました(写真)。(高槻市人権まちづくり協会)

愛知

|

|

愛知県原水爆被災者の会(愛友会)は8月24~25日、名古屋市の金山総合駅構内のイベント広場で11回目となる原爆パネル展を開催(写真上)、2日間で8000人以上の市民が来場しました。

「原爆と人間」パネルとともに、広島市基町高校の生徒が被爆者の被爆体験を聞いて描いた絵(複製画)が展示され、若者の目を引きました。親子連れで子どもたちに説明しながら見ている姿も多くみられました。

9月2日には名古屋市公会堂で「被爆79周年原爆犠牲者を偲ぶつどい」を開催、被爆者、遺族、平和団体の代表、行政担当者ら100人が参列しました。

開会のあいさつに立った愛友会の金本弘理事長は「来年は被爆80年。日本政府になんとしても禁止条約に参加してもらいたい。被爆者のみなさんが、元気で来年の被爆80年に、また集っていただけることを願っています」と挨拶しました。

参列者全員が黙とうと献花を行ない、若い世代を代表して、愛知高校1年生の柴田果穂さんが平和の誓いを読み上げました(写真)。

壇上には、平和行進を通じて寄せられたたくさんの折り鶴が飾られ、被爆者の遺影がプロジェクターで写されました。遺族を代表して村井崇子さんがあいさつしました。

映画「はだしのゲンが見たヒロシマ」を上映後「原爆を許すまじ」を合唱しました。(大村義則)

香川

香川県原爆被害者の会は8月9日、高松市内で原爆死没者慰霊平和式典を開き、40人余りが参加しました。

開会に続き長崎原爆投下の11時2分に全員で黙祷し、協力団体からのあいさつ、被爆者の思いなどが述べられました。市内の保育園児も参加して、自分たちで折った千羽鶴を捧げました。

また県知事、高松市長、丸亀市長からに加え、今年初めて宇多津町長からもメッセージが寄せられました。(水谷剛)

猛暑の中100人がつどい

ヒロシマ・ナガサキ祈念集会

ミュラー・柴・勵子(ドイツ・ケルン在住)

今年もドイツ・ケルンで8月10日、ヒロシマ・ナガサキ祈念集会が催されました。

日本ほどではないものの暑い日が続き、今後は学校の夏休みを3カ月にするなどの案も出ている中でしたが、平和を望む市民たち、若きは生後数カ月の赤ちゃんから杖の必要なお年寄りまで、約100人が集いました。

パトロール中の警官に集会許可証の提出を求められ、担当者が書類を出す合間に「ちょっと持ってて」と鶴の竹竿を渡すと、警官がそれを持って立ち、あたかも私たちの集会に参加しているような一コマもありました。

ヨーロッパにおける批准国はオーストリア1国のみという、核兵器禁止条約への批准の現状を憂いつつも、決してあきらめることなく歩み続けたいと思っています。

|

ちばてつやさんも来場

映画祭実行委員 有原誠治

第18回被爆者の声をうけつぐ映画祭が9月21~22日、東京・練馬の武蔵大学江古田キャンパスで開催されました。

映画祭初日のプログラム①は劇映画『青葉学園物語』と映画研究家の長尾けんじさんのトーク。映画では、広島の原爆孤児たちの人情味あふれる奮闘に観客は笑い、涙しました。「いい作品をありがとう」と、私に声をかけてくれた方がちばてつやさんでした。

プログラム②は、劇映画『黒い雨』。トークは日本被団協中央相談所委員長の山田玲子さん(写真)。自らも黒い雨にうたれたと静かに語る山田さん、「その情景が目に浮かぶようでした」と観客。会場の最前列を埋めたのが、被爆者練馬の会のみなさんでした。

プログラム③は、劇映画『第五福竜丸』の鑑賞と安田和也さん(都立第五福竜丸展示館学芸員)のトーク。ビキニ事件による3度目の被曝から、原水爆禁止の署名運動、各団体の誕生。その船の保存運動から現在の都立展示館誕生の経過などを語りました。

翌日も映画とトーク④から⑥までのプログラムが実施されました。

2日間で、合計394人の参加をいただきました。ご参加のみなさん、ご出演のみなさん、映画祭を支えてくださったすべてのみなさん、ありがとうございました。

「原爆被害者の基本要求」策定40年

連載(7)

「原爆被害者の基本要求」についての報告 ――作成の経過と内容――

1984年11月17日日本被団協全国代表者会議(報告者=「要求骨子」検討委員会副委員長 吉田一人)から

◆討議の経過

「要求骨子」検討委員会を代表して、「基本要求」案作成の経過と内容について報告いたします。

9月の代表理事会のあと、「要求骨子」検討委員会で「基本要求」の原案をつくり、それをみなさんのところにお送りしたのが10月10日でした。10月の末までに意見を出してくださいということで、お願いをしました。半月ぐらいの間で、積極的に討議して意見を出してほしいというのが無理なお願いであることは分かっていましたし、心苦しく思っていたのですが、今日のこの代表者会議にどうしても最終案をつくりあげなくてはならないという時間的な制約があったものですから、無理なお願いをしたのでした。

しかし、それにもかかわらず、みなさんからはたくさんのご意見をいただきました。実際には10月末で締め切ったのではなく、その後に寄せられた意見もできるだけ反映されるように努力しました。お配りしてある案文が刷り上がったのは昨晩ですが、おとといの晩に最終校正をしたときも、そのときに届いていた意見も取り入れて修正しました。

寄せられた意見は一昨日(11月15日)までに、個人からの意見が被爆者から32件、専門委員の先生などから16件、支部または地域の会から3件、ブロックから4件、県被団協から10件、ほかに団体から2件、合計67件をいただきました。これらの意見と、討議のための資料は、分量でいうとファイル3冊になります。

67件という数字はたいしたことはないと思われるかもしれませんが、組織からの意見はそれぞれ案を読み合わせし、討議したものをまとめていただいたものです。その討議に参加された人数はきちんと集計できてはいないのですが、相談所の講習会で「基本要求」案について説明し、意見を求めたものなどを含めると、ほぼ千人、少なくとも数百人になるのではないかと思います。出された意見を整理したカードは、130枚になります。これには、感想のようなものは入れていないものもあります。項目で考えると、約200項目を超えるのではないかと思われます。これは大変な数だと思います。「3人寄れば文殊の知恵」と言いますが、討議の参加者が600人とすると、200人の文殊さんが知恵を出し合ってつくりあげた、ということになるでしょう。

しかし、仮に文殊さんが200人集まったとしても、この「基本要求」はできなかっただろうと思います。なぜなら、文殊さんには被爆体験がないからです。やっぱりこれは一人一人の力は小さくても、一人一人の知恵は大きくなくても、被爆者がみんなで、自分たちの体験とこれまでの運動を基にして討議していけば、これだけのものがつくれるのだ、ということを示したのが「基本要求」だと思います。

被爆者運動に学ぶ ― ブックレット「被爆者からあなたに」を読んで

|

山口雪乃 KNOW NUKES TOKYO国際基督教大学2年

言い表せない苦しみを抱えて生きてきた被爆者の方々にとって、日本被団協の結成という「生きるよりどころ」がいかにして決意され、多くの人々の心を救い、これまで繋がれてきたのか。その並々ならぬ思いと力強い行動の足跡にふれた今、私は思考を深め次の歩みを進め続けたいと、思いを引き締めています。核兵器に関わる国際的な意思決定のテーブルに、被爆者の方々の声なくして議論は成立し得ないこと、その孫の世代として語り継いでいく尊さをあらためて痛感しました。

「あの日」何が起き、奪われ、失われ、傷つき、残ったのか。当時、そこにいなかった私たちが、自力で知るのは容易なことではないはず。このブックレットは、それらの詳細を実際の声と数字でとても丁寧に伝えてくれています。

何となく聞いたことがあるけれど詳しくない、という思いをお持ちの方にこそ、核兵器廃絶への歩みに特化したこの歴史の教科書を、お手に取っていただきたいです。

追悼 森田隆さん

田中熙巳

|

| 日本被団協事務所を訪れ、南米被爆者の手記集を 児玉事務局次長(右)に手渡す 森田さん(左、2014年11月19日) |

元在ブラジル原爆被爆者協会会長・森田隆さんが8月12日に100歳で亡くなられました。在外被爆者のリーダーとしての長年の労をねぎらい、ご冥福を祈ります。

森田さんは広島出身、兵士の一員として被爆されました。その後ブラジルに移民として渡られ、当地で生活を築かれました。1984年に在ブラジル原爆被爆者協会を設立、会長として長年にわたり重責を果たされました。会員が最も多かったときは広大なブラジルに散在する被爆者約300人が会員になっていました。その後ブラジル被爆者平和協会と名称を変えましたが、90歳台になってもお元気でブラジルと日本を往来し、日本での裁判や国際的な核兵器廃絶運動などに積極的にかかわってこられました。

1957年に原爆医療法が制定され、国内在住被爆者には「被爆者健康手帳」が交付され、国費による健康診断などささやかながらも被爆者対策が始まり、68年の原爆特別措置法によって諸手当支給などが開始されましたが、外国居住の被爆者は放置され続けました。

その後、孫振斗さんの裁判(78年最高裁勝訴)により日本に来れば手帳の交付や手当の支給が行われるようになりましたが、「日本を出国すると手帳も手当も失権するという局長通達」により、居住国では手当の支給は受けられませんでした。しかし、郭貴勲さんの裁判(2002年大阪高裁勝訴確定)でその通達が違法とされ、03年から居住国でも手当が受給できるようになりました。さらに07年には最高裁で違法の局長通達に対して国家賠償の判決が下され、損害賠償金120万円の支払いが命じられました。

在外被爆者のこれら一連の改善を求める裁判や厚生労働省との交渉のため、日本被団協は韓国、アメリカ、ブラジルの被爆者の会との情報交換や協力関係を深めました。

森田会長は来日される際は綾子夫人同伴で、また渡辺淳子さんや盆子原国彦さんなど役員をともなって度々日本被団協を訪ねてこられました。また、東京や広島などで開催した日本被団協の集会にも参加されました。

被爆した時の状況や戦後ブラジルに移民された事情、ブラジルでの苦労話も快活に話してくださったことを思い出します。森田さん、どうぞ安らかに。

相談のまど

訪問入浴の利用料

被爆者への助成はありますか

【問】「要介護5」の認定を受けている母の介護をしています。介護保険で福祉用具のレンタルと訪問介護、週2回の訪問入浴サービスを利用していますが、訪問入浴の利用料負担が大きく、何とかならないかと思っています。母は無年金で、収入は被爆者の健康管理手当のみ。生活は私がみてきましたが「要介護5」になり、おむつ代などの出費が重なり大変になってきました。被爆者健康手帳による助成はないのでしょうか。

* * *

【答】清潔を保ちながら気持ちよく在宅生活を送るために、入浴はとても大切なことです。意思表示が難しくなっても入浴している時の穏やかな表情を思うと、経済的負担が大きくても何とか続けたいと思うのがご家族の気持ちだと思います。

入浴介助は、介護度の状況に合わせてデイサービスの入浴介助や、訪問看護による入浴介助を利用しますが、本人の状態によって難しくなると、訪問入浴介護ということになります。これは専門の事業者が自宅に専用の浴槽を持ち込んで行なうサービスです。一般的には看護師1名と介護職員2名の体制で、入浴前に血圧、体温、脈拍などの測定をし、問題がある場合は主治医に連絡して指示を受けます。入浴は全身浴、部分浴、清拭のいずれかで、その日の利用者の状態によって変わることもあります。衣類の着脱と更衣、手足の爪切りもしてくれます。

これらの内容のため訪問入浴の利用料は高く、訪問入浴の報酬単価は今年4月から基本単価1266単位(1単位10円)です。これに地域区分を掛けます。地域区分は1級地から6級地とその他があり、東京23区は1級地で1・20%、あなたの居住地は3級地で1・13%です。非課税の場合介護保険サービスの利用料負担は1割なので、1回の負担額は1430円となります。週2回、月8回だと1カ月の負担は1万円を超えます。事業所によっては、この基本料金に介護職員処遇改善加算などが加わるので、自己負担額がさらに増えます。

しかし残念ながら、手帳による助成はありません。各地の相談員から「訪問入浴を被爆者健康手帳による助成対象にしてほしい」という声が寄せられており、日本被団協は厚生労働省に数年前から要請をしていますが、「予算がない」との回答が繰り返されています。

また6月に閣議決定された「骨太方針」に基づいて、2026年度には介護保険サービスの利用料負担「2割の対象拡大」の方針が出されました。今でも負担が大きいのに2倍になれば利用をあきらめることになってしまいます。被爆者手帳での助成対象にしてほしい、利用料の2割負担はやめてほしい、という声を上げていきましょう。

歌集『ひろしまを想う』

|

15歳の時に広島で被爆された切明千枝子さんの歌集『ひろしまを想う』を8月6日、刊行しました。切明さんは長年、戦争や原爆の記憶、そして亡きひとや未来を想う気持ちを、短歌に表現してきました。私は編者として、1500首を超える歌のなかから500首を選ぶなかで、切明さんが未来に生かし続けたい記憶と想いを、たくさん受けとりました。

1冊の本になった今、ぜひ、多くの方に読んでいただき、切明さんの記憶と想いに触れていただきたいと思っています。

1冊1000円で、Amazonで購入可能です。または直接Eメール yuust2001@gmail.com 佐藤まで。

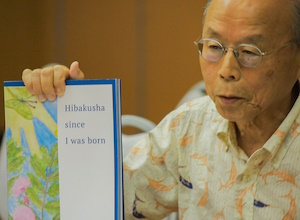

胎内被爆者の体験記

英訳して世界に発信

|

原爆胎内被爆者全国連絡会が全国の胎内被爆者47人の体験記をまとめ2020年に発行した『生まれた時から被爆者』の英語版ができました。

関西学院大学学生の広島被爆三世、貞岩しずくさんは、英訳して胎内被爆者の体験を多くの人に伝えたいと通信アプリで呼びかけ、同大学をはじめ全国10大学の学生55人の賛同を得ることができました。被爆アオギリにちなんだグループ「AOGIRI」を結成し、22年7月下旬から2、3人が1組となり、体験記の英訳に取り組みました。発行資金をクラウドファンディングで集め、今後電子書籍として無料配信を予定しています(写真の印刷本は非売品)。

英訳を依頼した連絡会代表世話人の二川一彦さんは、「生まれた時から原爆の影響が続いている胎内被爆者の状況を踏まえながら、丁寧に表現してもらえた」と感謝しました。(三村正弘)

投稿

高知・四万十で原爆展

高知 米津優喜子

8月11日、高知県四万十市の商業施設に寄ると、1階の開かれたスペースで原爆展をやっていました。1枚1枚パネルを見ていくと、中には知った人のお顔もあり、そこに書かれた文字が写真おひとりおひとりの声となって聞こえてくるようでした。

最後は広島・基町高校の生徒による原爆の絵でした。語ってくれた被爆者に絵を見てもらい直していった、と。高校生が被爆者の追体験をしている姿に心打たれました。

「被爆者とタッグ組み原爆描く若人」