「被団協」新聞2024年6月号(545号)

2024年6月号 主な内容

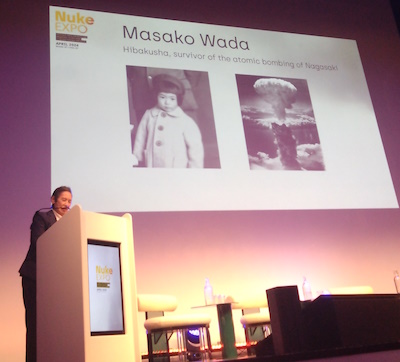

"Nuke EXPO" ベルギー・ブリュッセル

核兵器の非人道性を議論

|

「Nuke EXPO-核兵器、そのリスクと人道的影響に関する科学展示」が4月16日、ベルギーのブリュッセル市内で赤十字国際委員会(ICRC)ほかの共催で開催され、日本被団協事務局次長の和田征子さんが招待され参加しました。

専門家による3つの公開討論が行なわれ、核兵器と地球市民を取り巻く国際情勢や緊急時にとるべき行動、環境保全や人道支援など多面的に語られました。

分科会では「核使用の長期的な影響」について和田さんが自身の体験やこれまでの人生、日本被団協の調査結果などを話しました(写真)。

会場内では、世界の核被害者や核使用の悲劇を記した映像やパネルを展示。私たちは「ヒューマン・ライブラリー」と題して和田さんと対話できる空間を設け、市民や他の出展者と交流、豊かな出会いがありました。

インタビューの申し入れも複数あり、核被害者の研究に取り組む大学教授のペロピダスさんは、「和田さんの情熱と使命に触れた。若い世代の声が聞けたことも成果だ」と語りました。現地に同行したKNOW NUKES TOKYOメンバーで国際基督教大2年の山口雪乃も、自身の被爆3世としての背景や日本のユースの取り組みついて紹介しました。

和田さんに駆け寄る参加者たちの姿に、被爆者なき時代に置かれる世代の振舞いを問われた気がして、一層心引き締まる思いです。(山口雪乃)

|

| 山口さん(左)と和田さん(右) |

和田征子

「Nuke EXPO」は、政策立案者である議員、緊急事態対応を担う医師、核の研究者などの専門家をはじめ一般市民も参加した200人規模のイベントでした。

私は「核兵器による長期的な影響について」のテーマで発言を求められ、1985年から86年にかけて被団協が1万3000人以上の被爆者及び遺族から聞き取った調査結果と、私の証言とを合わせて、投下後の支援体制と被爆者運動も含めて語りました。

いろいろな出会いがありました。アメリカのジャーナリスト、アン・ジェイコブスンは、涙ぐみながら「やっと会えた」と喜び矢継ぎ早に質問。最近出版した自著『核戦争~あるシナリオ~』を頂きました。

ベルギー赤十字のアン・ピターズ副会長の「私たちは最悪の事態ではなく最善のために備えよう」という言葉でイベントは終了しました。

アメリカに抗議

日本被団協

日本被団協は、米国の上院公聴会での原爆正当化発言に対し5月15日、米国の未臨界核実験実施に対し5月21日、抗議文を発表、米国大使館に送付しました。

米上院での原爆正当化発言に抗議する(抜粋)

8日の米上院公聴会で、米共和党のリンゼー・グラハム上院議員が、イスラエルへの武器供与に関する発言の中で、米軍制服組トップのチャールズ・ブラウン統合参謀本部議長らに「日本への原爆投下は正しい判断だったと思うか」と質問し、ブラウン氏は「世界大戦を終わらせたとは言える」と答え、オースティン国防長官も、ブラウン氏に同意したという。

「広島、長崎への原爆投下によって第二次世界大戦が終結した、原爆投下は日米の戦争の早期終結に必要だった」とする歴史観は、今日アメリカの言論の中でも少数派であり、逆に「戦争終結のためには原爆投下は必要なかった」というのがアメリカの歴史学者の多数の統一見解ともいえるようになっている。米国の教育界でもよほど保守的でない限り同様である。これらの自国の良心の声を無視しての今回の発言は、国際人道法にも違反している。核兵器禁止条約も発効している今、時代錯誤の悪意ある妄言としか言えない。

核兵器は、使用されてはならない兵器であり、本来存在も許されない兵器である。

私たちは断固抗議し、発言の速やかな撤回を求めるものである。

米国の未臨界核実験実施に抗議する(抜粋)

米国は、バイデン政権下で3回目の実験を14日に実施したと発表した。日本被団協は強く抗議する。

2021年1月には核兵器禁止条約が発効した。しかしその年の6月と9月米国は実験を秘密裏に2回実施し、2022年の4月の報告書によって明らかになった。

今、世界は核兵器使用のリスクが高まっている。ロシア・ウクライナの戦争、イスラエルとパレスチナの戦争の先に、核兵器が使われることになるのか。

核兵器禁止条約は、核兵器の開発・実験・製造・備蓄・移譲・使用・威嚇を禁止している。これらの行為は条約への加盟、未加盟にかかわらず国際法に反する違法行為である。

米国内の世論でも70%が核兵器は必要ないとしている。世界が核兵器の廃絶を求めて前進している中で、米国の行為は到底許すことはできない。

米国が、核兵器の禁止・廃絶を求める世界の要請に、話し合いの力でその先頭に立つことを強く求め、アメリカの実験実施に強く抗議する。

ロシアに抗議

日本被団協

日本被団協は、ロシアの戦術核兵器演習開始に対し5月24日、抗議文をロシア大使館に送付しました。

ロシアの戦術核兵器演習開始に抗議する(抜粋)

ロシア国防省は21日、ウクライナに隣接するロシア軍の南部軍管区で、戦術核兵器の演習を始めたと発表した。

広島・長崎の被爆者は強く抗議する。

ロシアは同盟国であるベラルーシへの戦術核兵器を配備している。ウクライナ戦争の終結が見通せない中でのロシアの行為は、米国がNATO諸国に核兵器を配備してきたことを含め、核使用の可能性を高め、世界を核戦争の危機に追い込み、人類の破滅をもたらす誤った戦術に他ならない。

発効している核兵器禁止条約は、核兵器の開発・実験・製造・備蓄・移譲・使用・威嚇を禁止している。これらの行為は条約への加盟、未加盟にかかわらず国際法に反する違法行為である。

長引く戦争の終結のため、当事国とその支援国は戦争終結への対話を一刻も早く始めることを、被爆者は強く願う。

核戦争に勝者はいない。戦争に勝者はいない。

座標

国民の命を守る日本国憲法

今こそ学び、生かす時

憲法施行77年の5月3日、各地で改憲、護憲の憲法集会が行なわれました。

改憲を求める集会で岸田首相がビデオメッセージで「憲法改正という重要な課題について党派を超えて連携しながら、議論を行なう姿を国民の皆様にお見せしていきたい」と述べ、桜井よしこ氏は「改憲で国のあり方を根本から立て直すのが私たちの思い」と訴えました。参加者の一人は「米国は有事に日本を守ってくれない。日本は自分の力で国や国民を守るべき、そのために改憲が必要」と話したといいます(毎日新聞)。改憲論は「立派な日本の国柄を基本とした憲法」でなければならないとして、大日本帝国憲法の「大日本帝国ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」が日本の国柄に見合ったものと主張しているようにも読み取れます。

護憲集会では、岸田内閣の次期戦闘機第三国輸出や日本が米軍の統制下に入る体制をつくる戦争への道に反対し、基本的人権の尊重を根幹とする憲法の遵守が訴えられていました。

本当に「国や国民を守るために改憲が必要」なのでしょうか。

戦前の日本は、明治維新から先の戦争まで、戦争に次ぐ戦争の時代を経験しました。戦後は、戦争を体験していません。奇跡です。この奇跡は、日本国憲法がもたらしたのです。

憲法九条は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」。

戦争から日本国民の命を守ったのは日本国憲法です。今こそ憲法を学び、護り活かすことが必要です。

|

| 軽井沢の会場での加藤さんらと オンラインで話す木戸さん |

6カ国の高校生とフォーラム

被爆者の話、多くの人に

加藤 結(高校生)

4月28日、様々な国の高校生とオンラインで平和について語るフォーラムを開催しました。

私が通うユナイテッド・ワールド・カレッジ(UWC)ISAKジャパンは、軽井沢にある全寮制のインターナショナルスクールで、80カ国以上の生徒が勉学や平和な社会を築くための取り組みに励んでいます。加盟しているUWCは、世界各国からリーダーの素質のある高校生を集め、教育を通じ平和と持続的な未来を作るというミッションをもった教育機関で、世界に18校を開校しています。その中で私は、日本人として、平和を求める若者として、この国際的な環境を使って核兵器の悲劇を各国の生徒に伝える機会を設けようと思いました。そこで、クラスメートでマレーシア人のリディアとシンシア・ナーと一緒に、様々な国の生徒が広島と長崎の出来事を被爆者から学び、平和について話し合うピースフォーラムを開催することにしました。

|

| 各国の高校生たち |

フォーラムは木戸さんと被団協の皆さんの力添えを受け、成功することができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、平和な未来を築くために核兵器問題について国際的に認知を深める活動に励みたいと思います。

|

東京・江東区夢の島の第五福竜丸平和祈念館前広場で5月6日、広島を目指す国民平和大行進出発式が、約600人が参加して行なわれました。

日本被団協の家島昌志代表理事が連帯の挨拶。平均年齢85歳を超えた被爆者は、核兵器がなくならなければ死んでも死にきれない、日本が核兵器禁止条約に加わり核保有国を説得する立場に立つように訴えよう、と呼びかけました。

被爆者と若者が意見交換

G7に核廃絶の提言を

広島被爆者7団体

|

| G7にむけた意見交換 |

|

| 未臨界核実験抗議 |

6月にイタリアで開催の先進7カ国首脳会議(G7サミット)に被爆地広島の声を届けようと、被爆者と若者たちの意見交換会が5月9日、広島平和会館で開かれました。

会議には、G7サミットを前に、各国の市民団体が現地で開く国際会議「C7サミット」に参加する「核政策を知りたい広島若者有権者の会」(カクワカ広島)共同代表の高橋悠太さんら市民代表と被爆者7団体の代表らが参加。被爆の実相を伝える資料の持参、停戦と核不使用、世界の核被害者の援護などの要望を高橋さんに託しました。

昨年のG7広島サミットで核抑止政策が打ち出された危機感を共有し、高橋さんは「核のリスクが議題に上るように工夫したい」と述べました。

米未臨界核実験に

抗議文と座り込み

広島被爆者6団体は5月17日、米国の政府高官と上下両院議員の原爆投下正当化発言に対し、発言の撤回と謝罪を求める抗議声明文を在日米国大使館へ郵送しました。

続いて18日、米国がバイデン政権下で3回目の未臨界核実験実施に対し広島被爆者7団体は抗議声明を発表し、在日米国大使館へ郵送しました。 平和記念公園では被爆者らの抗議の座り込みがあり、広島県、広島市、平和首長会議なども抗議文を同大使館へ送りました。(田中聰司)

日本は核禁条約に参加を

岩手県民の会

|

4月24日、日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める岩手県民の会(県被団協、県生協連など62団体が加盟)は、盛岡市内で宣伝・署名活動に取り組みました。

三田健二郎県民の会代表(県被団協会長)は広島での自らの被爆体験を語り「あのような地獄の苦しみを2度と繰り返してはならない。唯一の戦争被爆国である日本は一刻も早く核兵器禁止条約に署名・批准すべきだ」と訴えました(写真)。

県生協連の吉田敏恵専務理事は「核兵器禁止の流れをさらに大きくするため署名活動にご協力ください」と訴えました。

県民の会は、20万筆署名を目標に、現在5万6689筆に到達。また、核兵器禁止条約の批准を政府に求める意見書を、県議会と全ての市町村議会で採択したことを踏まえ、全首長から、核兵器禁止条約への日本の批准を求める署名を、来年の被爆80周年に向け集める計画です。(西山剛)

手記集をオンライン公開へ

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会

|

認定NPO法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は5月25日第12回総会を東京四谷の主婦会館でオンラインを併用して開催しました。

昨年度は、日本被団協の「国連原爆展」を日・英2カ国語でインターネット上に開設、現在まで国内外から約9万件のアクセスがあり、引き続きこのサイトを活用して‘ノーモア・ヒバクシャ’の声を世界に広げ、継承・交流活動を促進する旨、確認しました。

今年度は、収集してきた各地の被爆者の会が発行した手記集などの資料を、8月をめどにオンラインで公開すること、またメール・マガジンを開設して多くの人が多面的に参加・交流することのできるネット上のコミュニティを組織することなどが話し合われ、来年の被爆80年に向けて原爆被害の実相をさらに世界に知らせていくことを呼びかけました。

活動交流では、奈良県生協連の代表が県内の被爆者の手記集を発行し、県教育委員会を通じて全小学校の教員に配布したと報告。北海道被爆者協会からは、やむなく被爆者協会を来春に解散するが、新たな継承組織の発足を予定していることが報告されました。明治学院大学の学生は被爆者運動の研究と学内での展示会やシンポを紹介。広島大学の留学生は被爆者研究と国際正義に関する研究を続けると報告。これらを通じて当会の社会的役割が一層明らかになりました。(伊藤和久)

来春解散も、新たな組織へ継承

北海道被爆者協会

|

5月19日、北海道被爆者協会の定期総会が開かれました。被爆者の高齢化のため来年3月末にやむなく解散すること、それに伴い新たに被爆者連絡センター(仮称)を設置するという提案が承認されました。被爆者連絡センターの具体化はこれからですが、被爆者のほか二世と支援者が加わって組織される予定です。

かつては200人を超えた被爆者会員も現在は30人。活動できる被爆者はわずかとなり、事務局メンバー6人もそれぞれ病気を抱え全員そろうことが難しくなりました。被爆80年を前に組織にピリオドを打たざるを得ないのは大変残念です。

他方、被爆者の話を聞きたいという学校は札幌市内だけですでに35校に上ります(昨年度は札幌市内30校をはじめ約6000人の生徒・市民に語りました)。核兵器禁止条約制定の一方でウクライナ、パレスチナをめぐる情勢があり、核兵器開発、拡大核抑止の動きもあって、被爆者の証言に関心が高まっています。私たちは可能な限り語り部の要請には応えていきたいと思っています。

北海道被爆者協会はここ10年、「継承」を念頭にさまざまなことに取り組んできました。『未来への架け橋 被爆者の証言第4集』の発刊、被爆の証言と原爆展の実施、被爆二世プラスの会の発足、絵本『北の里から平和の祈り~ノーモア・ヒバクシャ会館物語~』の発刊、ホームページとツイッターの開設、DVD「ノーモア・ヒバクシャの願い~絵本『北の里から平和の祈り』が語りかけるもの~」の作成等々。来春には『被爆者の証言 第5集』を発刊し、被爆者の思いを文字で記録し後世に伝える予定です。(北明邦雄)

総会と映画会開催

兵庫県被団協

|

兵庫被団協は5月11日、神戸市内で第65回定期総会を開きました。

黙祷のあと立川重則理事長が「来年は被爆80年。絶対に核兵器を使用させてはならない。世界の危機に対して無関心であってはならない」と決意をこめてあいさつ。続いて、兵庫県疾病対策課長の河原秀和さんはじめ各界のご来賓から、お祝いと激励を頂きました。

決まった2024年度の活動方針の柱は、①「被爆の実相」を語り、伝える ②原爆被害の実際をふまえた援護施策の拡充を求め続ける ③核兵器禁止条約を知らせ、活かし、日本政府に禁止条約への署名・批准を要請する署名運動を広げる、など被爆者運動の原点を再確認するとともに「高齢化等で運営に支障をきたす地域に対する支援に努める」ことも。

議事に続き、ドキュメンタリー映画『はだしのゲンが見たヒロシマ』を上映。会員外も含め約100人が鑑賞しました。

参加者から「核兵器がいっこうになくなる気配がない事に、がくぜんとする毎日です」「会員皆様の思いと歴史を感じました。これからもがんばってください」などの感想が寄せられました。

(副島圀義)

「原爆被害者の基本要求」策定40年

連載(3)

「原爆被害者の基本要求」についての報告 ――作成の経過と内容――

1984年11月17日日本被団協全国代表者会議(報告者=「要求骨子」検討委員会副委員長 吉田一人)から

◆「基本要求」の内容

前文

前文は「原爆がもたらしたもの」「被爆者のねがい」という二つの小さい見出しから成り立っています。

「原爆がもたらしたもの」は、原爆被害はどういうものであったのか、原爆被害の特質は何か、ということをできるだけ具体的な情景、被爆者の証言でつくりあげられないか、ということを意図してつくられています。読んでいただければ分かりますが、最初の4行が当時の光景、それから、そのときは生き残った人たち、そしてさらに、後を追っていかなければならなかった人たち、その次の<生き残った人たちも……>からの数行が生き残った被爆者の戦後40年、そして、<原爆で肉親を奪われ……>からが遺族のこと、という組み立てになっていて、最後に原爆被害の特質と原爆・核兵器の性格を、<原爆は、人間として死ぬことも、人間らしく生きることも許しません。核兵器はもともと、「絶滅」だけを目的とした狂気の兵器です。人間として認めることのできない絶対悪の兵器なのです>と明らかにしています。この部分をできるだけ具体的に書こうと考えたのは、数字やデータだけではなかなか伝えきれない被爆者の状況、体験、気持ち、そういうものを具体的に伝えられないだろうかと思ったからでした。そして、要求調査やこれまでに発表されている手記などを基にしながら、つくりました。これだけで十分でないことは承知していますが、原爆被害の特質をのべる文章で、これだけの長さで、こういうふうにまとめたものは、これまであまりないのではないかと思っています。

8月6日にNHKが『核戦争後の地球』を放送し、核戦争の恐ろしさが分かったと大きな反響を呼びましたが、中には、ああいう番組はけしからん、という人もいます。『文芸春秋』がこの番組批判の座談会をやっていましたが、その中で外務省のある売れっ子官僚が、「核兵器で地球の人間を何回もみな殺しにできると宣伝しているけれど、どうっていうことはないじゃないか。世界中の包丁を集めれば、それでだってみな殺しできるんだ」と言っているんです。それを読んで、私は?然としました。

核兵器は「基本要求」が言っているように、人類を絶滅させるためのもの、仮に「限定核戦争」だったとしても、少なくともその地域は絶滅させるんです。核兵器は<「絶滅」だけを目的とした>兵器です。包丁は人殺しのためにつくったものでも、人類絶滅を目的にしたものでもありません。包丁は、おいしいものを食べるために、料理をつくるためにあるものです。核兵器と包丁をならべて、核兵器はどうってことはない、という言い方が横行しているというのは由々しいことだと思います。核兵器が<狂気の兵器>であるということは、被爆者にとっては当たり前のことなのですが、このことは何度繰り返しても、言い足りないことだと思います。

前文後半の「被爆者のねがい」では、被爆者の最大の願いは「ふたたび被爆者をつくらない」ことであり、その「ふたたび被爆者をつくるな」はまさに私たち被爆者自身の体験に根ざした願いであることを言っています。そして、<原爆被害者援護法の制定は、国が原爆被害を補償することによって、「核戦争被害を拒否する権利」を打ち立てるもの>であることを言っています。これは、「基本要求」の一番最後のところで、もう一度繰り返して解明しています。

被爆者運動に学ぶ ― ブックレット「被爆者からあなたに」を読んで

|

佐藤 優 一橋大学大学院修士課程1年

本書は被団協の運動の歴史をたどりながら、未来を担っていく私たちが受けとるべきこと、そして、被爆者の声に耳を傾けていくことの大切さについて、あらためて考えさせてくれる一冊だ。これからの未来を担う若い世代にこそ、本書を読んで被爆者からのメッセージを受けとってほしい。

被爆者運動を発展させてきた方々の姿から、核兵器が使われるとどうなるのか、人生がいかに変わってしまうのかを痛感させられる。被爆者なき時代が迫っているが、彼らが経験してきたことを、未来への警告として受けとりきれていない社会がある。私たち自身が、将来後悔しないためにも、被爆者の方々からの訴えをしっかりと共有しておくことが大切なのではないか。

本書にある「私たちが死んでしまったらだれがこの苦しみを世界に知らせてくれるのですか」という言葉を、今こそ重く受けとる必要がある。被爆者の苦しみが忘れ去られてしまうことは、この地球で生きていくうえで最も恐れるべきことのひとつといえるだろう。

被爆者の経験をなかったことにさせないために、再び核を使わせないために、核なき世界の実現に向けた動きを引き継いでいきたい。

相談のまど

1.5キロ直爆で、3年前からがんの治療中

原爆症認定の申請を

【問】私は爆心地から1・5キロで被爆した者です。3年前に「前立腺がん」の診断を受けました。主治医には「手術は無理」といわれホルモン療法を継続しています。先日、被爆者の会の集まりに出て話をしたら、原爆症の認定申請ができると言われました。診断されてから3年も経った今でも申請手続きができるものでしょうか。

* * *

【答】厚労省が原爆症認定について出した「新しい審査の方針」では積極的に認定する条件の一つに「悪性腫瘍で、被爆地点が爆心地から3・5キロ以内」があります。これは原爆症認定の条件の一つである「放射線起因性(病気が放射線の影響によるものであること)」を問うものです。もう一つの条件は「要医療性(現在治療が必要であること)」です。

あなたの場合、病気も被爆距離も積極的に認定する対象ですし、現在も治療中なので、認定申請されるといいでしょう。

原爆症認定申請と医療特別手当の申請を同時に行ないます。県の担当課に「前立腺がん」であることを伝えて申請に必要な書類をもらってください。診断名を伝えるのは添付する資料がそれぞれ異なるためです。「がん」の場合、病理組織なども必要になります。主治医は意見書を作成するだけでなく申請に必要な添付資料も準備してくれます。あなた自身は、申請書に被爆時の状況、急性症状やその後の健康状態を記入します。ただ、被爆時の年齢が幼くて記憶にない場合もあります。親から被爆時の状況を聞いていればそのことを書いてください。覚えていなければその旨を県に伝えてください。県は被爆者健康手帳を申請した時の書類を調べて添付するよう指導されています。

認定は資料不足などでない限り、申請してから6カ月以内に結果が出ます。認定されると、申請した翌月にさかのぼって医療特別手当が支給されます。

|

兵庫被爆二世の会

兵庫県被爆二世の会が発足して13年。会報「二世の会だより」に掲載してきた「二世の証言」には、二世の気持ちや親の原爆体験が綴られています。同会主催等の集会で講演いただいた被爆者の方々の「被爆証言」も掲載してきました。

これら「二世の証言」と「被爆証言」が、タイ語に翻訳されました。タイ国立シーナカリンウィロート大学人文学部日本語専攻の学生約40人(内日本人留学生5人)がこのプロジェクトに参加。昨年は、『被爆者からあなたに』の第1章を翻訳されたそうです。

この企画を実現させたのは、会員の壷井宏泰さんです。2月にオンラインで同大学の学生に、父・進さんの被爆体験を講演し、4月30日のタイでの翻訳完成イベントにも出席(写真)。「多くの学生さんと交流し、皆さんの平和への熱意を感じました。タイは核兵器禁止条約を世界で最も早く批准した平和の意識が高い国です。今後も国際平和への世論が高まるための一助になると嬉しいです」と話しています。

(中村典子)

投稿

隣県の中学生に証言

石川 西本多美子

隣県富山では、中学校のほとんどが修学旅行は広島です。以前から事前学習に呼ばれて富山のあちこちの中学校に行っていましたが、今年も2月に60人の、3月には160人の生徒さんの学校に行ってきました。2月の学校は金沢市に隣接でしたが、3月は新潟県近くで遠かった。どちらも「平和の子ら委員会」の仲間が車を出して同行してくれて、証言の場で紙芝居「たみちゃんのノーモアヒロシマ」の上演も。

証言の中では、あらかじめ先生にお願いして全員に配ってもらっていた「新しい憲法のはなし」から、戦争放棄の条項を読み上げて平和の大切さを訴えました。

後日生徒全員の感想文が届き、「平和のバトンを受け取りました。継承者になって海外まで発信し続けます」など嬉しい言葉がつづられています。