「被団協」新聞2024年4月号(543号)

2024年4月号 主な内容

策定40年の「原爆被害者の基本要求」

全国的討議で練り上げ二大要求実現の国民運動へ

|

連載(1)

日本被団協が1984年11月の全国都道府県代表者会議で「原爆被害者の基本要求」を発表して40年。被団協運動の憲法とも言われる「基本要求」はなぜ、どのようにつくりだされたのでしょうか。本文の発表の際に出された「発表にあたって」と代表者会議での「報告」を読み直し、改めて「基本要求」を学びたいと思います。連載の第1回は「発表にあたって」です。

「原爆被害者の基本要求」の発表にあたって

1984(昭和59)年11月18日

一、日本被団協は、本日「原爆被害者の基本要求」を発表しました。「基本要求」は、来年の被爆40周年に向けての被爆者運動の中で、日本政府とアメリカ政府、ならびにすべての核保有国政府に対して掲げる要求です。同時にまた、広く国民各層に普及し、被爆者の要求について理解と支持を求めるための文書でもあります。

一、「基本要求」は、原爆被爆者対策基本問題懇談会(基本懇)が、核戦争被害をも含めて戦争犠牲の「受忍」を国民に強い、「原爆被害者援護法」の制定を拒否した「意見」(昭和55年12月)に対する批判を踏まえ、被爆者の基本的なねがいと、その実現の方向を明らかにするため策定したものです。それは、被爆者運動の到達点に立って、新たな前進の指標となるべきものです。

一、「ふたたび被爆者をつくるな」――それが被爆者の何よりのねがいであることは、さきに日本被団協が行った「要求調査」にもはっきり表れています。「基本要求」は、まず前文で、このねがいが“原爆地獄”の体験に発したものであることをのべたうえで、ねがいを実らせる方向として「核戦争起こすな、核兵器なくせ」「原爆被害者援護法の即時制定」の実現が、被爆者に対する「償い」の根幹をなすものであると強調しています。そして、この二大要求が不可分の関係にあること、国家補償の援護法制定が、国民の「核戦争を拒否する権利」の土台を築くものであることを明らかにしています。二大要求の実現は、歴史から与えられた被爆者の使命だと考えます。

一、「基本要求」づくりの討議は、全国的に行われ、その意見・要望に基づいて練り上げられました。この討議は、運動の課題と使命についての被爆者の自覚を高めました。

一、日本被団協は、「基本要求」と同時に「被爆者の高齢化に伴う現行施策の改善要求」を発表しました。「改善要求」は、被爆者の急速な高齢化・病弱化に伴う切実な要求のうち、現行二法の範囲内、あるいはその改正によって今すぐにも実現できる施策です。しかし、この「改善要求」がすべて実現したとしても、それによって「国家補償」が実現するものではなく、援護法制定の緊急性がなくなるものではありません。

一、国民各層の方々、各団体が「基本要求」「改善要求」への理解と支持を示され、被爆四十周年に向けて、その実現をめざす国民運動に広範なご協力をくださるよう訴えます。

日本原水爆被害者団体協議会

〈「基本要求」全文はパンフレット『原爆被害者の基本要求』(200円)ほか、日本被団協のホームページでも読むことができます。〉

能登で被災の被爆者へ100万円

全国からの募金第1次分を送金

能登半島地震から3カ月が過ぎましたが、被災地ではまだ多くの人が避難生活を余儀なくされ、ライフラインの復旧も途上であることが伝えられています(2面に現地レポート)。

日本被団協は被災地の被爆者へと「能登半島地震募金」に取り組みました。2月末までに寄せられた100万円を第1次分として3月13日に送金しました。送金先は、現在は閉会している石川県原爆被災者友の会の会長だった西本多美子さん(金沢在住)。お礼のコメントをいただきました。

*

このたびは能登半島地震被災被爆者への義援金をいただき、心から感謝申し上げます。

地震のあとすぐに、元会員の被爆者のみなさんに電話をかけ、無事を確認しました。また県の担当課にお願いして、被災地の被爆者の無事も確認してもらいました。しかし命は助かっても、家が壊れたり断水したり、まだまだ大変な状況にあり、私も被災地に足を運ぶことができていません。少し時間がかかると思いますが、みなさんから寄せられた義援金は必ず被災地の被爆者に届けたいと思います。

本当にありがとうございました。

西本多美子

*

能登半島地震募金の取り組みは継続して行ないますので、よろしくお願いします。

振込先=郵便振替00100―9―22913日本原水爆被害者団体協議会

オンライン展開強化へ

場所さがしも急務

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会

|

|

| 文書箱に整理された資料 | 積み上げられた資料 |

認定NPO法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は、2万余点におよぶ、被爆者運動に関する一次資料・文献、原爆被害に関するさまざまな体験記・手記、調査・研究、文献等を収集、整理、保管し、被爆者の「ふたたび被爆者をつくるな」という願いの継承に努めています。

2020年からのコロナ流行は、本会が進めてきた物理的な資料との接触、人と人との対面での交流を大きく制限しましたが、一方でインターネットを使ったオンラインによる交流がひろがり、またデジタル化した資料のオンライン公開を急ぐべきと強く認識させる機会ともなりました。

そのため、22年に日本被団協が制作・開催した国連本部での原爆展を、日英2カ国語で、「ノーモア・ヒロシマ&ナガサキ・ミュージアム」として昨年8月に全世界に向けてウェブ公開しました。すでに9万回を超えてアクセスされています。

さらに24年度には、各都道府県の被爆者団体が発行した被爆証言集をデジタル化して、8月を目標にウェブ公開をめざしています。また、調査・研究・継承・交流の情報を発信共有するメールマガジンを創刊し、幅広い市民が本会の存在・活動を知り、その情報に触れ、集える「場」としてのオンライン・コミュニティをつくります。これらは、本会が設立をめざす「継承センター」の機能の一部をネット上に構築するとも言えます。

しかし、その「継承センター」設立は、入れ物となる建物・土地が見つからず難渋しています。現在3カ所に分けて資料を収納しているうちの重要な1カ所であり、当会設立以来、「10年余にわたって運動史料の整理作業を行なってきた愛宕事務所が、都市再開発による取り壊しで3月末に退出となりました。資料収集・整理業務にも支障をきたす状況です。

本会では引き続き、資料を収集・整理・保管そして展示できる場所を探しています。皆様のご支援を強くお願いする次第です。どうぞ情報をお寄せください。

電話/FAX=03―5216―7757

Eメール=info-kiokuisan@nomore-hibakusha.org(継承する会事務局)

座標

戦争準備、戦争への道はやめよ

問題解決は対話の精神で

ウクライナ戦争開始から2年、停戦の兆しはありません。戦争はロシアとウクライナの争いから、ロシアとアメリカ+NATOとの全面戦争に代わったように思えます。

戦火はイスラエルのガザ攻撃に象徴されるバルカン半島へと飛び、アジア太平洋では台湾危機が叫ばれ軍事衝突の危険が宣伝されています。北朝鮮の核兵器開発とミサイル実験、米中の対立など幾重もの危機感が覆っています。

岸田首相は口を開けば国民と国を守ると言います。しかし、その具体的政策は兵器の爆買い、集団的自衛権の推進、敵基地攻撃の解禁、開発戦闘機の第三国輸出、憲法九条の改正…どれもこれも戦争準備、戦争への道ばかりです。

朝日新聞2月17日号で高橋純子編集委員は、岸田首相の施政方針演説を評し「日本国憲法25条『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』を一日も早く被災地で回復させることに全力を注ぐべき首相が、憲法改正に前のめる。暗にして愚。もう言い飽きたけどやっぱり言う。首相としての資質を全く欠いている」。

日本は戦後、戦争をせず、戦争で人を殺し殺されることがありませんでした。命を守ったのは武力・自衛隊ではなく、憲法の存在そのものと憲法を守ってきた国民の運動と対話の精神です。

日本被団協の結成は被爆から11年後の1956年8月10日。結成から今日まで、すべての問題を徹底した話し合いによって解決してきました。対話による解決は日本被団協のもっとも誇るべき伝統だと思います。

被爆者がいなくなる日が近づいていますが、核兵器から人類を守る課題は世界の市民の課題。そのための示唆が被団協運動には満ちています。共に学び語り合いましょう。

言葉なくす能登の現状

矢野由紀子(埼玉)

|

|

1月1日石川県を震源とした震度7という地震が起きました。私の実家は金沢で、2月22日羽咋市に能登半島地震被災者共同支援センターが開所すると聞き、3月5日から4日間と短い間でしたがボランティアを行ないました。

届いた支援物資の整理をしながら、最終日は能登町布浦から珠洲市内に入り、物資を届けながら被害を受けた地域を見て回りました。被害は想像以上(写真)、言葉をなくしました。現地では、自らも被災しながらボランティアをされている方とお話しできました。小さなお子さんを抱えている方からはおむつの要望。高齢者からは「尿漏れ用パンツが欲しい」。家が心配で避難所に行けなかった方からは、食糧支援を断られて水もガスも使えない中つらい思いをしたこと。レトルト食品やすぐ食べられるご飯やおかずが欲しい、など…。高齢者から若い方まで、苦しい中でもこの街で住み続ける様子や、地震から2カ月が過ぎても同じ状況が続いていることなどをお聞きしました。

被災者共同支援センターでは、ボランティアの受け入れや様々な団体の拠点として、また現地の状況をまとめて国、県、自治体への要望など行なっています。まだまだ支援物資が足りていません。公的機関からの支援も足りません。現地の状況は“X”(旧ツイッター)に上げましたのでご覧ください(@YukikoYano76872)。能登に心を寄せていただければ幸いです。

被災70年のビキニデー

集会、墓前祭など

日本被団協役員も参加

|

|

| オンライン参加の田中さん | 焼津での墓参行進 |

アメリカのビキニ環礁での水爆実験被災から70年を迎え、第五福竜丸の母港静岡県焼津市で、2月29日と3月1日に国内外から参加者を迎えてビキニデー集会等が行なわれました。

29日の日本原水協全国集会には日本被団協の田中熙巳代表委員がオンラインで出席。ビキニ事件をきっかけに始まった原水爆禁止署名に、職場の組合として取り組み仕事を終えた後に周辺の家庭を連日訪問して署名をお願いしてまわった経験や、日本被団協結成に向かった被爆者運動などを話しました。

29日の宗教者平和運動交流集会と1日の久保山愛吉墓前祭およびビキニデー集会には木戸季市事務局長が参加。墓前祭では「国民は、平和に、人間らしく生きることを求めています。それが、久保山さんが願った原水爆の犠牲者をつくらないことでもあります。そのために、日本国憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を守る努力を約し、墓前の誓いの言葉とします」と誓いの言葉を述べました。

|

「語り継ぐ会」開催

他団体との共催で

福岡市原爆被害者の会

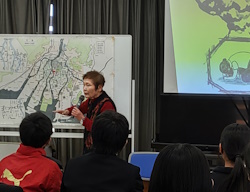

福岡市原爆被害者の会・証言活動委員会と、福岡市内のNPO法人・シニアネット福岡が初めての共催で2月3日、「被爆体験を語り継ぐ会」を開催しました。会場は福岡市NPO・ボランティアセンター「あすみん」で、定員いっぱいの48人が参加しました。

証言活動委員会の中の「おり鶴の声」メンバーによる被爆体験の朗読(写真)を40分と、被爆者・松本隆さんの証言60分で構成。パソコンによるスライド映像を駆使したプレゼンテーションに、参加者は真剣な面持ちで視聴していました。

シニアネットの皆さんの快活な会場での対応は好感度いっぱい。久しぶりにイベントに参加した会員もあり、懐かしい交流の場にもなりました。

戦争の残酷さと平和の尊さを心に刻む貴重なひと時でした。(石川晶子)

|

学習・交流会「ヒバクシャ運動をつなぐ」

埼玉

埼玉県原爆被害者協議会(しらさぎ会)は3月16日10時30分~16時、埼玉県障害者交流センターで第2回「ヒバクシャ運動をつなぐ」学習・交流会を開きました。会員15人(内二世4人)、と賛助会員合わせて30人が参加しました。

午前中は、木内恭子さんが被爆体験を語り、被爆2世の安藤美樹さんが絵本、「いわたくんちのおばあちゃん」を朗読。参加者の心を打ちました。

午後は、「ヒバクシャ運動をつなぐ・被爆2世の運動」のテーマで、岩波ブックレット『被爆者からあなたに』をテキストに、日本被団協事務局次長の濱住治郎氏の講演がありました。

その後4つのグループに分かれたワークショップで、核兵器廃絶の活動など、参加者全員が発言し交流しました。

終了後のアンケートには、「勇気をもらった、毎年交流して欲しい」「『いわたくんちのおばあちゃん』の英語版をつくりで世界に発信しては」「語り継ぐ、伝えていくことの難しさを感じた」「今現在の成果や権利は運動の結果と実感した」「二世の活動をどうやっていくか」「自分の今後の活動について示唆を受けた」などの声が寄せられました。(原明範)

訃報 照井喜代治さん

3月1日死去。97歳、広島被爆。秋田県原爆被害者団体協議会(秋田県被団協)で2014年から現在まで会長をつとめました。

18歳のとき、広島皆実町にあった暁16710部隊の兵舎(爆心から2キロ)で被爆。原爆症認定も受けていました。

1973年11月の日本被団協中央行動で、旧厚生省玄関前にテントを張った座り込みに参加。55年にわたり秋田県被団協の会員として日本被団協の運動に参加し、核兵器廃絶と戦争反対の声をあげ続けました。

|

沖縄

沖縄県原爆被爆者協議会は、沖縄平和運動センターと共催で3月1日、「被災70周年3・1ビキニデー 核廃絶を求める集い・講演会」を那覇市の教育福祉会館で開催しました。集いでは大城智子理事長が「沖縄の被爆者は平均年齢87歳。基地強化の動きが激しくなり新たな戦前になっている危機感を覚える。戦争もない、核兵器もない世界の実現に向けて頑張りたい」と述べました(写真)。講演では北九州市立地域共生教育センターの中原聖乃特任教員が「マーシャル諸島の社会、文化、歴史、そしてヒバクシャ」と題して、現地の写真をおりまぜながら講演しました。

3月11日には同じく共催で、「東日本大震災・福島原発事故から13年 核と人類は共存できない!さよなら原発・核兵器沖縄集会」を沖縄県庁前広場で開催、各団体の代表が福島の現在にふれ、核と人類は共存でキないと訴えました。大城理事長は「私たち被爆者の中には、原爆投下から2週間以内に救護や死体の片づけ、親族探しのために入市した方もおられます。その方たちのその後は重い病との闘いと苦悩の日々を送られた方もいます。積極的な報道はされてはいませんが、福島でも同じことが起こっているのではないか、と心痛めています。核と人類は共存できません」と述べました。(大山広美)

聞きとりプロジェクト開始

|

長野

長野県原爆被害者の会(長友会)は「ヒバクシャの願いをつなぐ~核兵器禁止条約をひろげる長野ネット」に参加し、核兵器廃絶を訴え続けています。

「長野ネット」は「ヒバクシャ国際署名」推進組織を継承し、3年前に長友会、県原水協、県原水禁、県生協連、県教組などの団体によって設立しました。日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める署名活動などを続けています。

核兵器禁止条約発効3周年を迎えた今年1月21日、長野駅前でアピール行動を行ないました(写真)。3月3日開催の第3回総会では、松本大学平和創造研究会の学生が活動する思いを、長友会の今井和子さんが被爆者の願いを語りました。

3月から長友会が協力し県教組、高教組、医療関係の若手の方々が県内被爆者から被爆体験を聞き取るプロジェクトをスタートしています。

長友会は2世を含め会員約20人ですが、多くのみなさん、団体の支援をいただきながら活動しています。(前座明司)

|

宮城

核兵器廃絶ネットワークみやぎは、核兵器禁止条約が発効した1月22日を記念して、毎月22日に仙台市内の繁華街で署名行動をしています。また毎年1月22日には「禁止条約発効記念日」としてリレートークを行ない、大々的に市民にアピールしています。

今年も14人が参加して11人がリレートークを行ない、署名は41筆集約しました。これまで各団体から寄せられた署名も合わせて、もうすぐ2万筆になろうとしています。

また、年に1度22日が土曜日か日曜日に当たった月に、「核兵器廃絶ピースウェーブインみやぎ」を行なっています。ミニ集会をした後にパレードを行ない、その後に署名行動をします。参加は40~50人。署名呼びかけ人のスピーチや、若者に決意を述べてもらい、核兵器廃絶への意思を高めあっています。

記念イベントや総会・講演会を行なうたびに加盟する人が増えていることも、ネットの行動への確信となり、取り組みの原動力となっています。

(核廃絶ネットみやぎ)

米巡礼団が原爆投下を謝罪

|

| 拍手で共同宣言を採択した 被爆者たち(右)と米巡礼団(左) |

広島

カトリック系の国際平和団体パックス・クリスティ米国支部の巡礼団が3月10日、広島市の世界平和記念聖堂で広島被爆者6団体と対話集会を開き、米国の原爆投下を謝罪して「ともに核兵器廃絶をめざすヒロシマ共同宣言」を発表しました。

集会には、巡礼団のローズマリー・ペース共同代表ら11人と広島県被団協の箕牧智之理事長ら代表6人が登壇。ペースさんが「同胞が犯した残虐な行為にゆるしを求め、和解に向けた対話」を持ち掛けると、箕牧理事長は「核大国でこのような動きが生まれたことはうれしい」とあいさつし、銅板で作られた折り鶴を手渡しました。

米国政府への公式な謝罪、日本政府への核兵器禁止条約への参加、世界の核被害者の救済などを求める「共同宣言」を、広島被爆者団体連絡会議の田中聰司事務局長が日本語で、ペースさんが英語で、それぞれ読み上げました。

この後懇親会に移り、一般参加の被爆者らも加わって会食しながら交流しました。(田中聰司)

禁止条約の会で協力し

|

長崎

核兵器禁止条約の会・長崎は3月14日、長崎被災協会議室で第20回事務局会議を開催しました。事務局会議の構成は、長崎被爆4団体に加えて原水協や生協連などです。

今回は、この会に先立って、アメリカのキリスト教平和団体パックス・クリスティの代表団の訪問を受けて懇談の機会を設けました(写真)。

事務局会議では、先般の核兵器禁止条約発効3周年のつどいの振り返りや、長崎市長から賛同署名をいただいた自治体訪問活動、今後の会の活動計画などが話し合われました。

その中で、7月7日に核兵器禁止条約成立7周年のつどいを開催することや、毎年8月9日の首相へ提出している要望書内容の見直しを、被爆80年にむけて今一度全体で進めることを確認しました。(中川原芳紀)

|

石川

多くの中学校が修学旅行で広島を訪れる富山県から、石川県の西本多美子さんに事前学習の依頼があり、2月13日、西本さんと私は小矢部市立大谷中学校を訪れました。

まず生徒数名が紙芝居「たみちゃんのノーモアヒロシマ」を上演。これは、私たち「平和の子ら委員会」が昨年制作した、西本さんの被爆体験と戦後の被爆者としての歩みを描いたものです。

紙芝居の後、西本さんは自身の体験に加え、「原爆と人間」のパネルを用いて、原爆の悲惨さを話しました。また、1999年のハーグ世界市民平和会議に参加し日本の憲法9条が世界の目標として取り上げられ感動したこと、核兵器禁止条約の成立が心からうれしかったこと、広島と今はつながっている、被爆者として心から核廃絶を願っていると語りました。

後日、全員分の感想文集が届き、「核のもつ恐ろしさや悲惨さを世界に広め、もう誰も同じような形で辛い思いをさせたくない…西本さんがつないだ平和のバトンを今度は私たちがつなげていきます」などとつづられていました。(川崎正美)

被爆者運動に学ぶ ― ブックレット「被爆者からあなたに」を読んで

|

徳田悠希 GeNuine共同創設者

大学1年次から核兵器をなくすための活動を始め、4年が経とうとしている。

議員面会や国際会議での政策提言、オンライン被爆証言会などを積み重ねる中で、被爆者のみなさんともご縁をいただいてきた。と同時に、ジェンダー課題の解決にも取り組んできた私にとって『被爆者からあなたに』は心ふるえる1冊だ。

日本被団協結成の経緯や勝ち取ってきた要求、核廃絶への訴えなど、内容や手法に学ぶことは多い。他方でそれは、賃金格差、育休、生理の貧困、男性の孤独など、ジェンダーによる課題に対して「個人的なことは政治的なこと」だと自覚し、次に続く世代の道が少しでも良いものであることを願い行動してきた先人たちの姿と重なるのだ。

この本に載せきれなかった無数の運動があり、その延長に私たちは生きているのだということを忘れずにいたい。と同時に、私の次の世代に、核兵器のある世界を手渡したくはない。

自分なりのアプローチで、被爆者のみなさんが切り開いてきた核兵器のない世界への歩みに加わりたい。

投稿 百歳の今も

岩手 齋藤政一

|

| 2010年NYの齋藤さん(左) |

私は大正13年生まれの百歳。花巻市在住で、岩手県被団協の名誉会長を務めています。昭和20年当時は船舶通信隊の陸軍少尉で、広島の爆心地から1・8キロの兵舎で被爆。一緒にいた隊員400人のうち生存したのは38人のみ。私は全身焼けただれ、割れたガラスの破片が突き刺さるなど大けがを負いました。

当時の広島の様子や自らの体験を通じて平和の大切さを伝えるため、県内の小中学校等で講演を続けてきました。2010年と15年にはNPT再検討会議に向けた日本被団協代表団に参加しニューヨークへ。17年にICANがノーベル平和賞を受賞した時にはオスロに行きパレードに参加しました。18年、花巻市教育文化功労賞を受賞。百歳の今も平和への思いは変わらず訴えつづけます。

相談のまど

第2種健康診断受診者証所持者

県外在住者が医療費助成を受けるには

【問】私は第2種健康診断受診者証の交付を受けています。長崎に住む兄弟から「被爆体験者精神医療受給者証」を受けたら長崎以外でも医療費が助成されるようになったと聞かされました。体のあちこちが悪くなり医者通いの日々です。できれば利用したいと思いますが、どんな手続きが必要ですか。

* * *

【答】長崎県内居住者のみとされていた「長崎被爆体験者精神影響等調査研究事業」が、2023年4月から県外の居住者も対象となりました。この事業は、第2種健康診断受診者証を持っていて、被爆体験が原因の精神疾患に罹患している人(胎児だった人は除く)が対象で、医療費(自己負担分)の助成を受けることができます。第2種健康診断受診者証を持っている人は長崎以外で1118人(23年3月末)。医療費の助成を受けるためには第2種健康診断受診者証と「被爆体験者精神医療受給者証」が必要です。

「被爆体験者精神医療受給者証」の交付を受けるには、①第2種健康診断受診者証(原本を提出、後日返却)、②精神科医が作成した診断書、③健康状態に関する説明書、④被爆体験者精神医療受給者証交付申請書、の4つを長崎市または長崎県の担当課(居住地によって異なる、後述)に郵送します。

「被爆体験者精神医療受給者証」が交付されると、医療費の自己負担分が公費負担されますが、窓口で支払った後に請求する「償還払い」になります。また、次の疾病は対象外です。①がん(ただし胃がん、大腸がん、肝がん、胆のうがん、膵がん、乳がん、子宮体がんは対象)②感染症 ③外傷 ④遺伝性疾病 ⑤先天性疾病 ⑥被爆以前にかかった精神病 ⑦初期虫歯。

償還払いの手続きは毎月でも何カ月かまとめてでも大丈夫です。①被爆体験者精神医療費支給申請書、②医療費の領収書、③レセプトなど診療明細書、を長崎市か長崎県の担当課に郵送します。

更新は不要になりましたが、1年に1度は必ず精神科医の受診が必要です。受診がない場合は受診者証が使えなくなります。精神科医に受診できない場合は、かかりつけ医等の書類提出が必要です。

問い合わせ、および申請先は、沖縄・九州(長崎市を除く)・四国・中国地方にお住まいの方は長崎県に、それ以外にお住いの方は長崎市です。

長崎県福祉保健部原爆被爆者援護課=〒850―8570 長崎市尾上町3―1 電話095―895―2471

長崎市原爆被爆対策部調査課=〒850―8685長崎市魚の町4―1 電話095―829―1147

*

健康診断受診者証=被爆者健康手帳(以下、被爆者手帳)取得の条件にはあたらないものの、原爆投下時に政令で定められた地域にいた人、または胎児だった人に対して2種類の健康診断受診者証(取得の申請は居住する都道府県)が交付されています。

第1種健康診断受診者証は、被爆者手帳所持者と同じ内容の健康診断を受けることができ、健康管理手当受給該当疾病にかかっていることがわかったときは、被爆者手帳に切り替えができます。

第2種健康診断受診者証は、長崎の爆心から12キロ以内で被爆者手帳にも第1種にも該当しない地域が「健康診断特例区域」とされ、年1回の健康診断を受けることができます。被爆者手帳への切り替えはありません。