「被団協」新聞2023年11月号(538号)

2023年11月号 主な内容

「支援」から「協働」へ

他団体との関係強化も

全国都道府県代表者会議で各県が報告

|

日本被団協全国都道府県代表者会議が10月18日と19日、東京・港区の東京グランドホテルで開催され、22都道府県の代表ほか全国から約70人が参加しました。

田中重光代表委員のあいさつのあと、日本原水協から100万円の寄付が届けられ、安井正和事務局長の連帯の挨拶がありました。

初日は、明治大学の山田寿則さんを講師に核兵器禁止条約に関する学習会(記事2面)のあと、家島昌志代表理事が2026年NPT再検討会議に向けた第1回準備委員会(8月・ウィーン)への参加報告がありました(9月号既報)。

全国からの報告

2日目、参加した22都道府県の代表が、次の4つの項目に沿って報告しました。①これからの各会の組織の在り方、運動を進めるために考えていること、なやんでいること ②運動を進めるために、他団体や協力者との協働など、工夫していること ③被爆者運動を学ぶこと(ブックレット『被爆者からあなたに』の読み合わせ、会の資料整理・保存など)についてやっていること、計画していること ④その他報告したいこと。

①に関しては、現状維持で進める、特に方向は出していない、というところが比較的多く、プロジェクトや「在り方検討会」などをつくったり、理事会などで検討中や、被爆二世に引き継ぐ方向で二世の研修会開催を検討しているところもありました。また、①と②を含め、他団体との関係で「支援」から「協働」で進める方向、との報告もありました。

②に関しては、原爆死没者慰霊式や追悼の会はほとんどのところで諸団体と共催・連携のもとで行なわれています。また署名活動も「ヒバクシャ国際署名」の取り組みを引き継ぎ、核兵器廃絶や日本政府の核兵器禁止条約への参加を求めるネットワークなどがつくられています。被爆者がいなくなっても維持できる体制作りを検討しているところもあります。被爆体験聞き書き実行委員会や語り部活動推進チームを作り、体験集の発刊や語り部の原稿づくりを支援している事例なども紹介されました。一方、他団体との連携には一線をひくところもありました。

③に関しては、ブックレットを読み合わせたところ、進行中のところが6県あり、被団協運動の継続と経緯の一端を学んだと報告がありました。これから計画中が2県ありましたが、未実施、計画なしというところも多くありました。資料の整理・保存は、大学の協力でスキャンしデータ化しているところ、発掘も含め努力をしているところがあり、資料のデジタル化や2年後に向け計画中のところもありました。しかし、ほとんどが思いはあっても取り組めていないという回答でした。

|

|

|

| 北海道 北明さん | 千葉 小谷さん | 岐阜 加田さん |

|

|

|

| 鳥取 石川さん | 熊本 原田さん |

アピール

最後にアピール「核兵器禁止条約第2回締約国会議の成功を願って」が拍手で採択されました。(2面に抜粋)

小学生60人も来場

日本被団協木戸事務局長が講演

「国連原爆展」 in NARA開催

|

|

|

10月20日と21日、奈良県立橿原文化会館展示室で「国連原爆展inNARA」を開催しました(奈良県生活協同組合連合会・ピースアクションをすすめる会主催、奈良県、県教育委員会ほか後援)。

20日には、会場近くの小学校の6年生と先生約60人が来場。「先週広島に行ったがゆっくり見られなかった。身近なところでゆっくり見られてよかった」と話されていました。また、日本語版説明ボードにフリガナが付けられていたことに感謝の言葉をいただきました。翌日には子どもたちの感想文集が会場に届けられました。

21日には、日本被団協事務局長木戸季市さんに「今、いちばん伝えたいこと」をテーマにお話しいただきました(写真下左)。「木戸さんの『命の尊厳』という言葉が印象的でした」との感想が寄せられています。

来場者は2日間で401人。地域の先生と子どもたち、親子、先生どうし、被爆者、戦争体験者、生協関係者など多様な方々が来訪されました。

奈良の地で国連原爆展を開催し、多くの人びとがこの展示パネルから感じ、考えることができたことは大きな意義があったと考えます。被爆証言の継承活動は一歩ずつではありますが、事実を伝え、思いを伝え、継続して取り組んでいく必要があると再確認しました。(ならコープ・岡英幸)

(3面に感想抜粋)

アピール(抜粋)

核禁条約第2回締約国会議成功を

私たち被爆者の念願であった核兵器禁止条約が2021年1月、国際法として発効し、核兵器のない世界へ向かっての大きな希望を与えました。

その1年後、「核戦争は決して戦ってはならない」「核戦争に勝者はいない」と核保有国5カ国が共同声明を出しましたがその約2カ月後に始まったウクライナ戦争は、世界に大きな衝撃を与えました。今なお収束の目途が立たず、被害が広がり多くの市民の命が奪われています。そしてまた、今月7日に始まったハマスとイスラエルの武力の応酬で、市民の犠牲が伝えられています。

プーチン大統領の核による威嚇は、最大の不安要因です。

今年5月のG7広島サミット、また7月開催のNPT再検討会議の第1回準備委員会においても、核兵器は国の安全保障のための道具として認めるとする「核抑止」論が強調される結果となりました。

この11月には第2回核兵器禁止条約の締約国会議が開催されます。昨年6月の第1回会議では、ウィーン宣言が出され、条約を履行するための50項目に及ぶ「行動計画」が採択され、会議は成功裏に終わりました。そのための、非公式ながら作業部会が設置され、条約の具体化のための提案の準備が始まっています。核兵器全面廃絶の検証、被害者援助・環境修復と国際協力・支援、条約の普遍化などにつき真摯な議論が続けられ、成果が出ることを願っています。

日本政府が核兵器禁止条約に署名、批准すること、少なくともニューヨークでの第2回締約国会議にオブザーバー参加することを求めます。

「被爆者と究極の目的は同じ」という日本政府。そうであれば、その具体的な行動計画を示してほしい。私たち被爆者は、政府に行動を促す運動を、多くの市民社会の支援者と共に続けます。

核兵器禁止条約の特徴と締約国会議の役割

全国都道府県代表者会議 学習会

山田寿則さん(明治大学国際法)を講師に

今年の全国都道府県代表者会議では、明治大学兼任講師で国際法が専門の山田寿則さんを講師に迎え、2時間の学習の場を持ちました。

条約の特徴と締約国会議の役割等について、山田さんは次のように解説しました。

|

| 講演する山田さん |

あらゆることを禁止

核兵器禁止条約と他の核兵器関連条約との違いは、①あらゆる禁止事項が含まれている ②全ての国に開かれた条約である ③核兵器廃絶の達成について従来の関連条約では「努力義務」とされていたが、結果を出す義務が課せられている ④これまでの条約にはなかった被害者援助と環境の修復という項目が含まれている。

ウィーン行動計画

昨年6月ウィーンでの第1回締約国会議では成果文書として、宣言とウィーン行動計画が採択され、50項目の具体的な内容が示された。次の開催国や議長も決定し、非公式作業部会などがつくられ、今年11月の第2回会合(ニューヨーク)へ準備を進めている。

核保有国の反発

これに対して核保有国とNATOを含むその同盟国は、毎年の国連総会で反発を続けている。条約に署名、批准を呼びかける決議に、日本を含む約40カ国の固定的反対票がある。

以上のような現状を踏まえて、核兵器禁止条約の主な内容と解釈上の争点について、条文に沿った詳しい解説がありました。そして第2回締約国会議では、作業文書による提案で議論が進められると思うが、1条の「禁止事項」についての議論が深まるかどうか、6条7条の「被害者援助・環境修復」の議論がどこまで進むか、などを注視したいと述べました。

1時間余の講演のあと活発に多くの質問が出され、それぞれ丁寧に回答されました。

次世代への援助については、条約に次世代という言葉はないが、前文に「現在と将来の世代の健康に重大な影響を与えること」との記述があるので考慮されるのではないか、と説明。

条約への署名と批准については、署名だけでも核兵器を持たない、使わない、という2つの義務が課せられる、日本は核の傘の下でもこの2つの義務は果せるので、まずは署名をということもできる、と解説しました。

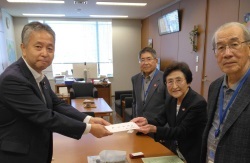

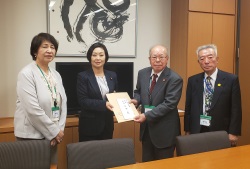

厚労省と各党に要請

日本被団協中央行動

日本被団協は全国都道府県代表者会議翌日の10月20日、全国の被爆者、被爆二世など約60人が参加して、中央行動を行ないました。

午前11時から1時間、衆議院第2議員会館多目的会議室で厚生労働省交渉、午後は各政党への要請行動でした。

厚労省交渉では、原子爆弾被爆者援護対策の岡野和薫室長ほか担当者7人が出席。要請事項について回答を受けました。

今回もまた、積極的回答はありませんでした。介護手当支給等について日本被団協から指摘していた6道府県の具体的ケースについては、主に窓口担当者の「ミスコミュニケーション」によるもの、との回答でした。

午後からは、参加者がグループに分かれての政党要請でした。国民、社民、共産、維新、公明、れいわの各党で、3党(国民、社民、共産)が党首対応だったほか、国会議員が対応しました。

それぞれ、党首あて要請書と代表者会議アピール、被爆者施策の現状を示す資料を手渡して懇談しました。どの党も「要請を受け止め実現に努力する」旨回答しました。

なお立憲民主党は30日に対応、自民党は「別日でも無理」との回答で要請に応じませんでした。

| |

| 厚労省交渉 | |

|

|

| 国民民主党 | 社会民主党 |

|

|

| 日本共産党 | 日本維新の会 |

|

|

| 公明党 | れいわ新選組 |

米の劣化ウラン弾供与に抗議

広島被爆者7団体

ロシアに侵攻されるウクライナに米国が劣化ウラン弾の供与を決めたことについて、広島県被団協(箕牧智之理事長)など広島被爆者7団体は9月8日、抗議の声明を発表しました。

劣化ウラン弾は甚大な体内被曝や環境汚染をもたらす非人道的な核兵器の一種であり、供与、使用は無論のこと、製造も許すことは出来ません。

核の威嚇を繰り返すロシアのプーチン大統領に戦術核使用の口実を与え、核戦争の引き金にもなりかねません。

直ちに供与を止めるようバイデン米大統領に求めた要請文を在日米大使館へ送りました。3月に英国が同様の供与を決めた際にも抗議しています。(田中聰司)

第2回締約国会議

日本被団協 代表2人を派遣

広島県被団協主催の原爆死没者追悼慰霊式典を8月5日、県被団協会議室で行ないました。例年6日の広島市主催・平和記念式典終了後に、式典参加者も参加して開催してきましたが、猛暑であることから参加者の体調を考え、理事長、副理事長など約20人に参列者を絞り、広島原爆の日の前日に開催したものです。

最初に黙とうを捧げ、箕牧智之理事長の追悼のことばとあいさつの後、岸田文雄総理大臣などから寄せられたメッセージを紹介。その後、参列者が祭壇に献花し、最後に植田雅軌副理事長が「核兵器の廃絶を訴え続けていこう」と締めくくりのあいさつをして、厳粛なうちに終了しました。

被爆80年の節目には来賓、各地域の会の会員の参加を得て規模を拡大して開催するよう考えています。(前田耕一郎)

被爆者運動に学ぶ ― ブックレット「被爆者からあなたに」を読んで

|

櫻下美紀 原爆被害者相談員の会

この本の最後に、「原爆・戦争被害者への無責任が、その後今日まで連綿とつづいてきたのです。自助・共助・公助と公的援助を最後にすえて、自己責任(がまん)を国民に押しつけるのは、民主主義の国として間違っているのではないでしょうか」とある。

広島のソーシャルワーカーたちは基本懇「意見」が契機となり、翌年に「原爆被害者相談員の会」を結成した。以後、欠かさず基本懇「意見」に抗議し、講演会を開催している。私たちは、今、受忍論が拡大していると危機感を感じている。原発事故被害は勿論、8050問題、引きこもり、貧困、ヤングケアラーなど、国家は国民が責任を追及することを許さず、苦しみを黙って受け入れさせている。そして私たちも、緊急事態だから仕方がない、と受忍しているのではないだろうか。

原爆は原爆被害者に落とされたのではなく、私たち人間に落とされた。受忍論も同様である。原爆被害者たちが受忍論をのり越えるために「不断の努力」を続けてきたように、私たちも抗い続けたい。受忍論に負けるものか。

中央相談所講習会

|

東北ブロック

東北ブロック講習会が9月9~10日、仙台市で開かれ、東北各県から35人が参加しました。

中央相談所の原玲子さんが「平均年齢85歳を超えた被爆者の援護・医療と介護問題について」報告。これまで運動を担ってきた多くの被爆者が年齢や病気などで一線を引かざるを得なくなっている。その方々の状況に目を向け、憲法25条に掲げられている健康で文化的な生活が保障されているのか、被爆者施策だけでなく様々な制度を活用し「生きていてよかった」と思える暮しを支援できないかと話されました。

坂総合クリニックの神久和医師は「健やかに長生きする道を考える」として、健やかに生きるため必要なことを漢方の話題も交え話されました。

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会事務局栗原淑江さんの「被爆者運動と私たち―何を学び何を受け継ぐのか」の話から、被爆者運動の歴史を学ぶことができました。特に「戦後とは」と「受忍論」が印象に残りました。1980年12月11日の基本懇答申にある「受忍」政策は今なお貫かれている、ということ。原爆は言うまでもなく多くの空襲被害の実態調査が行なわれていない事が納得できました。紹介いただいた『原爆初動調査隠された真実』と『知らなかった僕らの戦争』を早速読んでいます。

再び戦争が起こらない為の仕組みとしての核兵器廃絶と日本国憲法、特に9条を守る運動の重要性を再確認しました。

(秋田県平和委員会・泉谷みどり)

多くの質問で理解深め

|

四国ブロック

10月4~5日、四国ブロック講習会が香川県高松市で各地から18人が参加して開催されました。

開催県である香川県原爆被害者の会の水谷剛会長代行のあいさつで始まった初日は、中央相談所の原玲子さんによる「平均年齢85歳を超えた被爆者の援護・介護問題―特に介護手当について」の講義がありました。高齢の被爆者の暮し向きへの配慮の必要性に触れ、援護・介護に関わる具体的事例に即しながら、被爆者手帳の活用とその限界についての判り易い話がありました。会場からの質問も多く、理解も深まりました。

2日目は、日本被団協事務局長の木戸季市さんによる「核兵器も戦争もない世界を求めて」という講義と、各県の活動交流が行なわれました。5歳被爆の木戸さんはご家族の被爆の状況を起点に、自らの生きざまを振り返りつつ国内外における被爆者運動の全体を語って核兵器廃絶への展望を語りました。2世の参加者などからは初めて知ったことが多かった等の感想が寄せられました。

活動交流の中で各県から困難な状況が率直に語られました。(松浦秀人)

秋晴れのもと、集会、行進、署名行動

|

10月22日、「核廃絶ピースウェーブinみやぎ」を開催しました。

秋晴れのもと、仙台市肴町公園に55人が集合したミニ集会から始まりました。集会前にうたごえ協議会のみなさんがギター伴奏と歌唱指導をしてくれ、『平和のうたごえミニ歌集』をみながら「青い空は」や「一本の鉛筆」など、元気に声を合わせました。

集会では木村緋紗子代表の開会挨拶、水戸部秀利さんの「医師として被爆者とつながり、核廃絶の思いを強くした」との熱い訴え。続いて今年の原水爆禁止世界大会に参加した民青同盟と民医連の方が被爆者の証言や世界の方々の挨拶などに感動した様子を語ってくれました。最後に「日本政府は核兵器禁止条約に参加して平和の準備を!」のアピールを採択し、一番町から仙台駅前の仙都会館まで元気に行進しました。

最後は平和ビル前での署名宣伝行動です。15人が参加しました。4人がリレートークで「戦争被爆国である日本政府は核兵器禁止条約に参加を」「今日は県議選の投票日です、核兵器廃絶をすすめる候補者に投票しましょう」などと訴え、38筆の署名が集まりました。(核兵器廃絶ネットワークみやぎ・佐々木ゆきえ)

高校生平和大使も参列

追悼慰霊祭 兵庫

|

10月14日、神戸市内で兵庫県原爆死没者追悼慰霊祭が催され、被爆者、被爆二世ほか各界代表など32人が集いました。

兵庫被団協の立川重則理事長は式辞で、78年前の広島・長崎と重ねつつ「(ウクライナ戦争で)万が一にも核の使用に踏み切るようなことがあれば取り返しのつかないことになる」と警告。「日本こそ、核の傘を頼み強大な軍備を求めるのではなく、核兵器を持つことの危険性や非人道性などを訴え、核兵器廃絶への道筋をつける牽引役とならなければならない」と訴え「諸先輩の遺志を引き継ぎ、行動をしてまいります」と誓いました。

兵庫県疾病対策課の植田課長、国会議員、県会議員、兵庫県核戦争を防止する医師の会の郷地医師、兵庫県原水協の梶本さん、高校生平和大使の松尾さんなど9人の方々が追悼の詞を捧げ、寄せられたメッセージ26通が紹介されました。

その後、全員で献花しました。(副島圀義)

寄贈ありがとう

『ピースガーデン 継承の庭』

山中茉莉

著者は埼玉県原爆被害者協議会会員で本名・坂下紀子さん。2歳のとき広島で被爆しました。これまで、情報誌編集者として、また詩人としての著書はありましたが、「継承」への思いから、被爆者としての記憶を残し平和な明日へつなげたいと、初めて自分史の執筆にとりくみました。

7月に出版、このたび全国学校図書館協議会選定図書に選ばれました。

八坂書房、定価1500円+税。

「心にささりました」

|

「国連原爆展inNARA」感想

1面の「国連原爆展inNARA」の、来場者の感想文(抜粋)です。

◆広島の原爆資料館へ行きたいのだがまだ行くことができていない、この原爆展を知り待ちに待った今日でした。

◆被爆証言は胸が痛くなりました。生き残った人が苦しむなんて。生き残って語ってくださってありがとうございます。漢字にルビが打ってあるのがよかったです。

◆「原爆は人間として死ぬことも生きることも許さない」この言葉が写真とDVDの証言から強く心に残りました。自分が受けた傷とその後におこった出来事で心に受けた傷、どちらも人の限界を超える痛みですよね。

◆「みんな自分の事として本当に考えていかなければいけない」この一言、考え方が本当に大切だなと思いました。

◆写真を見てもDVDを見ても言葉にならなくて、涙、涙、涙でとまりませんでした

◆一点一点の展示パネルが心にささりました。あまりのむごさに涙したところもありました。

◆原爆に倒れた人たちの痛々しい写真から少し希望への写真になったことは良かった。日本は核兵器禁止条約に早く批准してほしい。

◆奈良でこのような平和について考える機会があることはすばらしいことです。自分は小学校教員で平和学習も行ないますが、平和を考える資料や場が少なく困っているのが現状です。本日子どもたちにも原爆展があることを伝えました。実際に足を運んでいる児童もおり嬉しかったです。

◆こういう取り組みが日本中、世界中に広がれば平和の第一歩につながるのかと思いました。

◆原爆はすごくこわいものだと知った。来年しゅうがくりょこうでいくのでそっちのほうでもみてみたいです。(小学生)

相談のまど

デイサービスの利用料

被爆者手帳で助成されます

【問】夫婦二人暮らしです。私は被爆者健康手帳を持っていますが、妻は持っていません。

私は今年に入り介護認定を受けてデイサービスに通い始め、妻も最近通うようになりました。ところが妻には事業所から食費や雑費以外に利用料の請求書がきて支払っています。同じようにデイサービスに通っているのに私には昼食代と雑費だけの請求です。妻が通うようになるまでは気にならなかったのですが、いつかまとめて支払えと請求書が来るのではないかと、とても不安です。どういうことでしょうか。

* * *

【答】お二人でデイサービスに通われているのですね。あなたには介護保険の利用料の自己負担分が請求されない、ところが奥さんが同じようにデイサービスに通うようになって、利用料の自己負担というのがあると気づかれたのですね。

あなたが広島で被爆していて被爆者健康手帳をお持ちだということで請求が来ないのです。

被爆者援護施策により介護保険サービスの医療系サービスのすべてと、福祉系サービスの一部(訪問介護・訪問入浴等は対象外)に助成が行なわれているため、利用料の自己負担がないのです。あとからまとめての請求などありませんので安心してください。ただし、助成は利用料の自己負担分のみで、食事代や雑費などは支払う必要があります。

なお、訪問介護サービスの場合、非課税世帯については「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定書」の申請をして認定を受けた場合には、利用料助成が行なわれます。

「証言活動のしおり」改訂版 できました

|

資料・用語集も

日本被団協はこのたび「証言活動のしおり」改訂版を発行しました。

2003年発行で在庫切れになっていた「証言活動のしおり」を20年ぶりに改訂したものです。

内容は、被爆者にいま語ってほしいこと(証言を聞く立場から)、証言活動での工夫、証言をしたときによく出される質問、被爆の証言(2003年版から再録)、証言活動の実例(1歳時被爆、胎内被爆、被爆二世)、集団証言の活動と脚本例、〈巻末から〉証言のための参考文献、資料と用語集など。

このうち「よく出される質問」のところでは、「被爆者とは」から始まり、原爆被害者の現状や被爆者の要求、二世三世に関すること、日米両政府の被爆者への対応、被団協の活動、原爆投下の背景、真珠湾攻撃、原発について、などの質問に対する説明が例示されています。

「資料」としては、原爆投下の日時と爆発地点や威力、熱線・爆風・放射線の内容、死亡者数の推定値、在外を含めた手帳所持者数など。

用語集では50音順にABCC、核兵器禁止条約、きのこ雲、黒い雨、健康診断受診者証、原爆抗議文、原爆症、受忍政策、第五福竜丸(含・死の灰)、被爆者手帳、落下傘と原爆、など。

証言活動の手引書として、また原爆被害を伝える資料として、手元においてご活用ください。

A5判67+25ページ、700円(送料別)。お申し込みは日本被団協事務局まで。