「被団協」新聞2023年10月号(537号)

2023年10月号 主な内容

世界各地で集会・会議

若い世代に継承

平和記念式典に100人

ドイツ・ケルン

|

| ドイツ・ケルンの平和記念式典 |

8月5日、ドイツ・ケルンのヒロシマ・ナガサキ公園での平和記念式典には老若合わせて100人の市民が集いました。

かねてからの予報どおり、18時の開始時に雨が降り始めましたが、プログラムを少し短めにとの私どもの思いに反し、若い弁士から「この核の脅威の真っ最中に、スピーチを長くすることはできても短くはできない」と抗議されたり、遠方から来る笙の奏者には「ご無理でしたら無伴奏でしますから」との緊急メールに対し「お約束通り伺います」との返事もあり、プログラムはほぼ予定通りに進行、無事に終了することができました。

公園のあるケルン中央区の区長(緑の党)は、第二次世界大戦後、ソ連赤軍に占領された東部ドイツから母親と弟妹とで西部ドイツに避難して来た経験をもち「戦争は犯罪です。そこには必ず戦争犯罪者がいます」とスピーチを始め平和の構築の大切さを訴えました。続いて、核兵器禁止条約の批准への要請や、米国からの依頼でドイツ空軍基地に保管中の原子爆弾の撤退、核兵器の近代化問題についてのスピーチが続きました。

2年前からグリーンピースの若者たちがこの式典に参加するようになりました。平和への活動が若い世代に伝承されることは、大きな喜びです。(ケルン在住・ミュラー・柴・勵子)

爆弾反対の作品展示

教会で原爆記念平和礼拝も

|

| ノルウェー・オスロ |

ノルウェー・オスロ

ノルウェー・オスロでは8月、平和の碑と広島の石がある広場で、爆弾に反対する芸術家たちの作品の展示会を行ないました。8月4日にはオープニングセレモニーで、オスロ知事(写真左)が「ノルウェーはNATOに加盟してはいるが、核兵器廃絶に貢献することはできる。そのために私も尽力する」と挨拶しました。

6日には同じ広場で街頭行動を行ないました。家族連れや観光客も展示に関心を示し、対話もできました。日曜日だったので、大聖堂ほか複数の教会で原爆被災記念平和礼拝が行なわれました。

原爆投下から78年が経ち、ヒロシマ、ナガサキ、8月6日を忘れていたり、知らない世代も多くなりました。今後、情報普及をすることの大切なことを感じました。

(オスロ在住・真弓美果)

被爆者の話に感銘

外交官のための講習会

|

第9回ラテンアメリカ・カリブ海地域(LAC)外交官のための核軍縮・不拡散夏期講習会が、7月10日~15日、メキシコの首都メキシコシティで開催されました。米国カリフォルニア州のモントレー不拡散研究センター(CNS)、メキシコ外務省、ラテンアメリカ及びカリブ地域核兵器禁止条約機構ほかの共催。

今年も、日本被団協の和田征子事務局次長による被爆体験の講話を、参加者全員が聴きました。若手の外交官は深く感銘を受け、核廃絶への決意をさらに強固なものにすることができました。

参加者から多くの質問がありました。「どうすれば被爆者の運動をサポートできるか」「福島の原発について個人的な意見を述べてほしい」「被爆者の精神的な障害についての補償や援助はあるか」など。和田さんは一つ一つの質問に対し丁寧に返答、参加者の学びが更に深まりました。

講話の最後を、核兵器のない世界の実現のために、若い世代への期待を込めたメッセージで締めくくりました。(CNS研究員・土岐雅子)

”戦争の勝利とは”など議論

黒海女性核ネット

|

8月29日に開かれたオンラインプログラムには13カ国から50人が参加しました。外交官、物理学者、核の専門家、チェルノブイリで働いていた人、ウクライナから家族を残しドイツの研究所に在籍中の人などでした。

日本被団協から和田が参加し、被爆証言、日本被団協の運動の歴史、被爆者の想いを話しました。質疑で、トルコの大学院の教授に戦争の勝利の意味を問われ、「米国の原爆投下による勝利は勝利と思わない。核兵器は決して使用してはならない兵器。ウクライナ戦争は直ちに停戦することを望んでいる。人として最善の力である対話の力、言葉による交渉を進めてほしい」と答えました。

また「核兵器がもし使用された時にできることは」との問いには、「できることはない。そして一発では終わらず、核の応酬が続き、人類も地球も破壊される」と答えました。(和田征子)

座標

関東大震災、虐殺から100年

歴史の改ざんは戦争への道

今年9月1日の新聞各紙は関東大震災100年特集で満ちていました。10万5千人という死者・行方不明者の大半が東京を中心にしていたため東京の地震とみられがちですが、千葉、神奈川、静岡の広い地域を襲った地震でした。津波による死者・行方不明者も多数と推定されています。

木造家屋が密集する都市だった東京では、昼食準備の火を使う時間帯だったことが重なり、火炎が都市を覆って、人々は家の中、橋、道路、公園などあらゆる場所で火に包まれ命を落としました。

そして「朝鮮人が井戸に毒を入れた、社会主義者が内乱を起こした」などのデマが広がり、朝鮮人、中国人、日本の社会主義者などへの大虐殺が行なわれました。震災の翌日には戒厳令に準じる指令が出され、在郷軍人や青年団、消防団などが町内単位で自警団を組織し、朝鮮人とみるや集団で暴行、虐殺。国が主導し、官民一体となって行なった大虐殺だったのです。このことは、中央防災会議(事務局・内閣府)が2009年3月にまとめた「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書」の「1923関東大震災第2編」の中にも記述されており、内閣府のホームページで読むことができます。

そして、大震災8年後の1931年に始まった15年戦争で、国内外の多くの命が奪われ日本は焦土と化しました。

松野博一官房長官は大震災100年を控えた8月30日の記者会見で、大震災直後に起きた朝鮮人虐殺について「政府内で事実関係を把握できる記録が見当たらない」と発言しました。残されている数々の記録を無視した歴史の改ざんは、教育の自由と表現の自由の剥奪につながり、国民を戦争に導くものとして見逃すことはできません。

|

4日間で10,000人

神奈川 原爆と人間展

神奈川県原爆被災者の会は8月25日~28日、横浜市新都市プラザで原爆と人間展を開催しました。神奈川県生協連、原水爆禁止神奈川県協議会ほか7団体との共催です。4日間で1万人を超える来場者がありました。

写真パネルのほか県内在住被爆者が描いた30枚の原爆の絵の原画も展示しました。来場者の中には絵について尋ねる方が多く、写真よりも強い印象を与えたようです。

|

親子でクイズコーナーは、被爆二世の頑張りもあって大勢の親子に参加いただきました。

原爆展終了後、宇都宮にお住まいの方から電話があり、感想と激励をいただきました。

(木本征男)

規模縮小も厳粛に

広島県被団協慰霊式典

|

広島県被団協主催の原爆死没者追悼慰霊式典を8月5日、県被団協会議室で行ないました。例年6日の広島市主催・平和記念式典終了後に、式典参加者も参加して開催してきましたが、猛暑であることから参加者の体調を考え、理事長、副理事長など約20人に参列者を絞り、広島原爆の日の前日に開催したものです。

最初に黙とうを捧げ、箕牧智之理事長の追悼のことばとあいさつの後、岸田文雄総理大臣などから寄せられたメッセージを紹介。その後、参列者が祭壇に献花し、最後に植田雅軌副理事長が「核兵器の廃絶を訴え続けていこう」と締めくくりのあいさつをして、厳粛なうちに終了しました。

被爆80年の節目には来賓、各地域の会の会員の参加を得て規模を拡大して開催するよう考えています。(前田耕一郎)

|

| 神戸の集会 |

核兵器のない世界へ兵庫からできること

神戸で集会

9月9日神戸市立婦人会館で、兵庫県被爆二世の会と一般社団法人かたわらが共催、兵庫県原爆被害者団体協議会後援で集会を持ちました。一般市民など35人が参加しました。

今年11月にニューヨークで開催される、核兵器禁止条約第2回締約国会議を前に、核兵器のない世界をつくるために兵庫県から何が出来るのかを考えました。高橋悠太さんの講演、倉本芽美さんの議員ウォッチ報告後、参加者からの発言、質疑応答がありました。

神戸市には世界にさきがけた「非核神戸方式」があります。1975年神戸市議会が核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否を決議して48年、米軍艦は一隻も神戸港に入港していません。「非核神戸方式」が拡がるよう、核兵器廃絶へ向け世論を高めていきたい思いを強くしました。(中村典子)

核兵器廃絶へ、国連とともに

濱住治郎 日本被団協事務局次長

グテーレス国連事務総長は広島・長崎の原爆の日の8月6・9日、式典のあいさつ(中満次長が代読)で「新たな平和への課題」という政策ブリーフ(提言)を7月末に発表したと述べました。

あいさつでは「核戦争勃発の危機を知らせる鐘が再び鳴り響いている今、より多くの指導者が、真剣に核軍縮に向き合わなければならない。このような脅威に直面している国際社会は一つにならなければならない。核兵器のいかなる使用も、断固として容認することはできない。私たちは、核兵器保有国同士が、より危険な兵器を作らんとする軍拡競争を黙ってみているつもりはありません。この軍拡競争に歯止めをかけるべくこのブリーフを発表し、軍縮をその中心に据えた」と述べました。そして、「核兵器の廃絶は、国連における軍縮の最重要課題です。核による破壊の脅威が、この世から影も形もなく消え去るまで、私たちの努力は続きます」と述べました。

「新たな平和への課題」では、国連加盟国に対して、5つの優先事項を上げ、第一に核兵器がもたらす人類存亡のリスクを排除するためには核兵器の廃絶であり、核兵器が完全に廃絶されるまでの間、核保有国は、決してそれらを使用しないことを誓わなければならない。国家間が対立している時こそ外交を優先するよう呼びかけ、国連は平和活動の原動力、国連という組織は多国間主義にとっての中心であり、今後もそうあり続けなければならない。分断と破壊に飲み込まれてから行動するのは遅い。今こそが、行動すべき時、と述べています。

日本被団協は結成以来「ふたたび被爆者をつくらない」ための道筋として、核兵器の廃絶と原爆被害への国家補償を求め訴えてきました。NPT再検討会議に合わせこれまで4回、国連ロビーで原爆展を開催。22年の国連原爆展を8月からオンラインミュージアムとして英語と日本語で世界中に発信しています。国内では、実物の展示が全国各地で開催中です。

今年11月27日から5日間、核兵器禁止条約の第2回締約国会議がニューヨークで開かれます。原爆被害や核被害者への援助についても話し合われる予定です。

まず、日本政府が核兵器禁止条約に署名、批准すること。そのためには証言と合わせ日本政府に加盟を迫る署名を広げ、原爆が人間に何をもたらしたか、その後、被爆者の核兵器廃絶を求める歩みを、国内外へ知らせていきましょう。NPTによる核軍縮の実行と核兵器禁止条約の成立・発効にむけ取り組んできた被団協(被爆者)の歩みを確かなものとして、国連とともに取り組んでいきましょう。

「生まれる前から被爆者 家族それぞれの8月6日を胸に」

国連広報センターブログ

|

国連のさまざまな活動を紹介する国連広報センターのブログ(インターネットの情報サイト)に日本被団協の濱住治郎事務局次長の記事が掲載されました。9月27日付、タイトルは「生まれる前から被爆者 家族それぞれの8月6日を胸に」。

胎内被爆で「あの日」の記憶のない濱住さんが、家族それぞれの「あの日」を知って自らのものにし、胎内被爆者としての使命を自覚して被爆者運動へと進む過程が丁寧に描かれています。

終わりに、日本被団協の国連原爆展オンラインミュージアムを紹介。

「国連広報センターブログ」で検索してご覧ください。

被爆者運動に学ぶ ― ブックレット「被爆者からあなたに」を読んで

|

齋藤哲 北海道被爆二世プラスの会

ノーベル平和賞に値する日本被団協の活動――わかっていたつもりですが読了後に改めて思ったことです。

私は被爆者でも二世でもありませんがともに歩んできたつもりです。地獄絵図を目に焼き付けざるを得なかった、差別に怯えざるを得なかった、死への恐怖や健康不安を感じざるを得なかった等々、書中に散りばめられた被爆体験を見れば、被爆者が「自らを救い…人類の危機を救おう」と運動することはすごいことだと改めて思いました。

そして原爆医療法など法律を作って国内の被爆者全体を救い、核兵器禁止条約を作って世界中からヒバクシャを出さない足掛かりを作りました。被団協にはやはりノーベル平和賞が授賞されてもおかしくなかったのではないでしょうか。

この歴史の積み重ねを、今後は被爆二世や核実験・原発事故の被害者の救済へと活かすために、この本を世界の全ての指導者に、とりわけ核兵器保有国の指導者にこそすすめるべきです。

平和のバトンを渡したい

|

石川 西本多美子

私は40数年間、石川原爆被災者友の会の事務局長と会長を務めてきました。石川は前田家百万石の気風で保守的、封建的なところ。差別と偏見を恐れて被爆者は隠れるように小さくなって生きている人が多数でした。被爆後77年、元々少ない被爆者が極度に減り、高齢となって健康状態も悪く、動ける人はほとんどいません。そのため2022年3月をもって会は解散せざるを得ませんでした。しかし西本個人としては今までと変わらず運動を続けています。

|

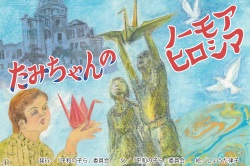

この夏、紙芝居「たみちゃんのノーモアヒロシマ」が完成しました(写真)。「平和の子ら」委員会が、西本の生涯(4歳での被爆体験と被爆者運動、反核・平和運動の歩み)を聞き取って制作されたものです。この紙芝居を通じて、子や孫たちの命と地球を守るために、平和のバトンを多くの人に受け取ってほしいと願っています。

紙芝居は1セット2000円。問い合わせ=電話090―2374―8784 FAX076―255―5232「平和の子ら」委員会・川崎

木戸事務局長が講演と解説

国連原爆展in京都

|

8月25~27日、京都市の京都教育文化センターで「国連原爆展in京都」を開催しました。京都府生活協同組合連合会、コンシューマーズ京都、京都生活協同組合主催。

26日には日本被団協の木戸季市事務局長による講演会を開催。被爆体験と国連原爆展開催の経緯、核兵器の非人道性について語られました。講演後、原爆展パネルの1枚1枚を木戸さんが解説。自身の被爆体験も交えながら語られる言葉を、参加者は皆かみしめながら聞き入っていました。

木戸さんの言葉より―「“知らない”ことが核兵器を使うことにつながる」「核兵器を使わせないために学び、周りに知らせていくこと。国と国との対話が大事」。

また、木戸さんが何度も訪れているニューヨークで話を聞いた人は「原爆が落とされたことは知っていたが、落とした上空からの視点だった。話を聞いて、地上で何が起こっていたか分かった。自分の明日からの生き方が変わった」と言われるそうです。

来場者が記入した平和へのメッセージを「平和を願うりんごの木」に貼りだしました。(池本明)

観光客との対話も

広島7団体署名行動

|

|

日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求めて、広島被爆者7団体は9月22日、広島市の平和記念公園で署名活動をしました。

ウクライナでの戦争泥沼化、核使用の危機の中で、国連や核兵器不拡散条約(NPT)は機能不全に陥り、核兵器禁止条約の運用がますます急がれています。

広島県被団協の箕牧智之理事長(日本被団協代表委員)など12人が参加。第2回締約国会議(11月、ニューヨーク)を前に、「今度こそ、被爆国政府をオブザーバー参加させよう」などと、署名を呼びかけました。

修学旅行の児童・生徒や海外の観光客らが足を止め、対話の場面も生まれました。(田中聰司)

|

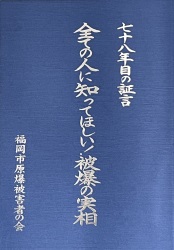

証言誌を前倒しで発行

福岡市原爆被害者の会

福岡市原爆被害者の会は、このたび被爆体験証言誌「七十八年目の証言―全ての人に知ってほしい!被爆の実相」を発刊しました。

当会ではこれまで、体験誌を10年ごとに発行してきました。しかし、減り続ける被爆者の状況から被爆80年までは待てないと、2年前倒しでの発刊となりました。

今回は会員外の被爆者にも呼びかけて59人の方に寄稿していただきました。初めて体験を書いたという人も多く、熱い思いが吐露された感動の記録となりました。

(石川晶子)

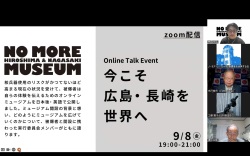

ニューヨークからも参加

|

日本被団協とノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は共催で9月8日午後7時から、ニューヨーク、長崎など各地をつないだオンライントークイベント「今こそ広島・長崎を世界へ」を開催しました。

はじめに、2022年に国連本部で開催した日本被団協の原爆展をオンライン化した「ノーモア・ヒロシマ&ナガサキミュージアム」のディレクションを行なった林田光弘さん(継承する会アドバイザー、元ヒバクシャ国際署名キャンペーンリーダー)が、ミュージアム制作の経緯、概要、資金のクラウドファンディングの現況などを報告。続いて日本被団協代表団のニューヨーク行動に終始関わって来たニューヨーク市立大学の遠山京子さん、原爆展パネルのデザイナーのプラットえりこさんが、今までの経緯やニューヨークの人びとの反応について、ピースボートの渡辺理香さんが今後の運動の中での活用法等について語り、木戸季市事務局長が2005年以来4回にわたる国連原爆展の総括と今後の展開を述べました。

その後、これからの継承活動や平和教育への活用法等について、登壇者相互、会場参加者との間で議論が盛り上がり、濱住治郎事務局次長のまとめで散会しました。

既にミュージアムサイトを見た世平和首長会議の副会長都市である英国マンチェスター市から、来年10月の会議での原爆展開催要望が届くなど、海外からの反響も入ってきています。

朗読劇「蛍火」

ユーチューブで無料配信

|

G7広島サミット直前の5月17日~18日、広島市内で朗読劇「蛍火」(作・演出=久保田修司)の上演がありました。

広島の原爆資料館エントランスに展示されている「焼け跡に立つ少女」の藤井幸子さんをモデルにしたオリジナルフィクション作品で、朗読と音楽、映像のメッセージ。サミットに向けての交通規制の中、被爆者や市議会議員ほか市民が来場し感動を呼びました。

公演の模様を撮影した動画をユーチューブで無料配信しています。「朗読劇蛍火」で検索してご覧ください。

左記QRコードからも入れます。

(制作委員会副代表・藤井哲伸)

相談のまど

特別障害者手当

支給要件に該当すれば受給できますが介護手当と調整されます

【問】障害者手帳2級を持ち「要介護4」の夫を介護しています。

厚生老齢年金が主たる生計費でギリギリの状態です。夫のような状態であれば「特別障害者手当」が受給できるのではないかと友人に言われました。「特別障害者手当」を受給するにはどんな書類がいるのか、どこへ提出するのか、被爆者の家族介護手当をもらっていますが、それとの関係はどうなりますか。

* * *

【答】特別障害者手当は、「精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます」(厚労省ホームページ)。障害の程度は1級、2級の身体障害者手帳または1度、2度の愛の手帳、それと同程度の疾病・精神障害の状態です。所得制限があり、扶養親族が1人の場合は、所得額(収入ではありません)が398万4000円以下であれば支給されます。同一生計配偶者が70歳以上または老人扶養親族がいる場合は、一人につき10万円が限度額に加算されます。

支給額は現在月額2万7980円で、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

書類は住所地の市町村の窓口でもらい、必要書類がそろったら窓口に申請します。申請時に必要なものは、①印鑑 ②所定の診断書 ③戸籍謄本④預金口座を確認するもの ⑤年金受給者は通知はがきまたは写し ⑥受給者、配偶者等扶養義務者の個人番号を証明する書類です。

そろえる書類がちょっと面倒ですが主治医に診断書を作成してもらえるか相談してみたらいかがでしょうか。

ただし、被爆者援護の家族介護手当を受給している場合には受給月額の一部または全部が減額調整されます。