「被団協」新聞2023年8月号(535号)

2023年8月号 主な内容

「あの日」の子どもたち

友は心の中で生きつづける

|

| 伸ちゃんの三輪車〈写真=丹野章 1985年9月6日撮影〉 被爆から40年の1985年、広島の鉄谷信夫さんは庭に埋めて供養してきた 長男伸一ちゃん(当時5歳)の遺骨を墓に納めた。 一緒に出てきた三輪車は原爆資料館に寄贈。今年5月、G7首脳の見学時にも展示された |

あの日、広島で、4歳の兄と3歳の僕は床屋にいました。僕たちは中森君兄弟と外で遊んでいました。兄が呼ばれて、僕も中に入り、髪を切っていた兄のそばにいたのです。

原爆が落ちた時、床屋の天井が落ちて、兄は床屋のおばさんに、私は他のお客さんに抱かれて防空壕に入り助かりました。

外にいた中森君兄弟は全身にやけどをしました。彼らのお父さんが荷車に2人を乗せて、「助けて、助けて」と言いながら江波の陸軍病院の方に向かったそうです。その後どうなったのか分かりません。

「知っている人がいるうちは、死者はまだ死なない。その人を記憶する人が死んでしまった時、人は死ぬ」という文章を読んだとき、僕は中森君兄弟を60年以上死なせたままにしていた、と思いました。

だから、語り部として話すときは必ず中森君兄弟の話をします。

聞いてくれた人の心の中で生きてくれたら…。

原明範(埼玉県原爆被害者協議会会長)

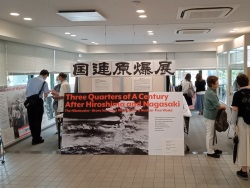

市役所で国連原爆展

「国連本部で展示の実物」をアピール

兵庫・芦屋

|

|

7月7日~14日、芦屋市役所で「国連原爆展」を開催しました。芦屋市被爆者の会と芦屋原水協の共催、芦屋非核平和のつどい実行委員会協賛。

設営の7日、到着した車から降ろされた大きな梱包の山にまず仰天! 荷ほどきして2時間余かけて何とか設営完了。

「アメリカニューヨークの国連本部で実施した原爆展の実物でーす!」と呼び込みをし、実質6日間で入場者406人。核兵器禁止条約署名が125筆寄せられました。

以下に、感想の一部を紹介します。

◎国連で展示されたパネルが「世界の願い」であることを実感した。(60代)

◎原爆の恐ろしさをあらためて実感する。あらためて、平和の大切さを痛感する。(40代)

◎写真が大きいので戦争の悲惨さ、むごさが、より伝わった。(40代)

◎私たちの世代が、もっと戦争について知り、語り継いでいくべきだと感じた。(10代)

◎二度と戦争を起こさせてはならないことを、子や孫の世代に伝えていこう、と、あらためて思った。(60代)

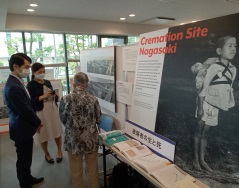

最終日には、高島崚輔市長が来場。「史上最年少市長」と注目された、ハーバード大学出身の新市長です。英文の説明を読み込み、被爆者の説明をうなずきながら聞き、しっかり見ていただきました(写真右)。

会期終了後、次の開催地と日本被団協に返す分とを分けて梱包する作業が、またまたたいへんだったけれど、大仕事ができた満足感は十分!

(千葉孝子)

被爆の証言と原爆展

国連原爆展パネルも展示

北海道

|

|

7月20日~21日、「被爆78年、被爆の証言と原爆展」が北海道庁1Fロビーで開催されました。9年前自らの「被爆体験」を積極的に外に発信しようと考え、被爆者協会が主催し、北海道の後援を得て始めたものです。6年前からは被爆二世プラスの会も共催の形をとっています。

正面に札幌南高校定時制の生徒が作った原爆ドームのモザイク画が掲げられました。また今年はNPT再検討会議のために日本被団協が作成した「国連原爆展」のパネルを中心に、被爆者が描いた「原爆の絵」、いわさきちひろのヒロシマの子どもたちを描いた和英両文のパネルを展示しました。参加者はそれぞれのパネルの前に立ち止まって見入っていました。

今年も被爆者と二世が4人ずつ語りました。原爆は助かって終わりではない、ということを参加者は被爆者と家族の歩みをたどる中で痛切に考えさせられました。母親が「寝物語のように語ってくれた」という被爆体験を、母親の気持を含めて克明に紹介してくれた二世の話に、参加者は大きく心を打たれました。二世である現役の小学校教員が子どもたちにどう教えるかを念頭に組み立てた45分の「ヒロシマ」の「授業」も、将来教師をめざす学生の大きな共感を呼びました。

参加者は昨年を少し下回りましたが、感想文には「忘れてはいけない、毎年心に刻もうと思ったからここに来た」との記述も。また昨今の核兵器をめぐる情勢にふれて被爆体験を語り伝え続けることの大切さや、日本政府は核兵器禁止条約を批准すべきだと強く訴える意見などが記されています。協会が作ったパネル「私たちは求め続ける核兵器のない世界を」への共感を語ってくれる方もいました。

被爆者の証言を受け止め、核兵器の廃絶、核兵器禁止条約の批准を展望することがいまほど大切な時はありません。

(北明邦雄)

核のボタン持ち込みに”遺憾の意”表明を

広島6団体が市長に

|

広島県被団協の箕牧智之理事長(日本被団協代表委員)など6人の代表が松井市長に面会。5月のG7広島サミットで、米国が、核攻撃を指令する装置「核のボタン」を平和記念公園、原爆資料館にまで持ち込み「犠牲者の慰霊と核兵器廃絶の願いを真っ向から踏みにじった」と、怒りを表明しました。

さらに、各国首脳の原爆資料館の見学は非公開とし、案内役の館長も市長も閉め出して一部の資料だけを移動させて見るなどの傍若無人ぶり。一連の非礼、侮辱の行為に市民を代表して遺憾の意を表明するよう求めました。

松井市長は「外務省が各国との調整の結果、あのような見学になった」と説明し、核のボタンに関しては「皆さんの気持ちは分かる。核兵器には反対している」としか答えませんでした。

G7サミットの「広島ビジョン」が核抑止論を肯定したことについて市長は、岸田首相に核廃絶ビジョンの提示をあらためて求めること、核兵器禁止条約の第2回締約国会議(11月27日~12月1日)へのオブザーバー参加を促すことには同意しました。(田中聰司)

|

| 2003年発行の 「証言活動のしおり」 |

「証言活動のしおり」改訂版発行へ作業すすむ

日本被団協実相普及委員会

日本被団協実相普及委員会では、「証言活動のしおり」改訂作業をすすめています。

「証言活動のしおり」は日本被団協が2003年に発行したA5判84ページの冊子で、証言活動の手引書として実相普及委員会が編集し発行しました。販価300円で増刷を重ねましたが、内容に見直しの必要が生じてからは絶版となっており、どうしてもという場合にはコピーの提供などをしていました。

昨年10月に開いた実相普及委員会の会議で、乳幼児期や胎内での被爆など「あの日」の記憶のない被爆者の証言活動の手引きともなるように、また福島第一原発事故を経て変化した日本被団協の原発に対する考え方、「日本被団協50年史」など新たに発行された参考文献など、「しおり」発行後20年間の運動を反映する記述を加えた改訂版をつくることを決め、作業グループを結成。11月~7月に8回の作業部会を重ねて、改訂作業は最終段階を迎えています。

内容は、被爆者にいま語ってほしいこと(証言を聞く立場から)、証言活動での工夫、証言をしたときによく出される質問、証言活動の実例、集団証言の活動と脚本例、参考文献、資料と用語集など。今年10月の発行を目指しています。

平和美術展開催

原爆死没者肖像画を展示

原爆死没者肖像画が展示される第71回平和美術展(美術家平和会議主催・日本被団協ほか後援)が8月5日~12日、東京・上野の東京都美術館で開かれます。

会場内には出品者による作品即売のチャリティーコーナーがあり、収益の一部は日本被団協に寄付されます。

2階の第3・4展示室で、9時30分~17時30分(入場は17時まで、最終日は入場13時まで)、7日は休館。入場料は一般700円、70歳以上と大学生以下、障がい者と付き添い1名無料。

2026年NPT再検討会議に向けた第1回準備委員会

日本被団協代表がウィーンへ

NPT再検討会議の次回開催が2026年に決まっていますが、その第1回準備委員会が7月31日~8月11日、オーストリアのウィーンで開かれます。

日本被団協からは家島昌志代表理事(東京)が代表として参加。会議を傍聴するほか、8月2日のNGOセッションで発言します。

また、各国軍縮大使への要請や証言活動などを行なう予定で、7月25日現在、イギリスのエイダン・リドル軍縮大使と、日本の小笠原一郎軍縮大使との面談が決まっています。

|

手帳所持者数11万3649人

2022年度末 平均年齢85.01歳

2022年度(23年3月末)の被爆者健康手帳所持者数などが厚生労働省から発表されました。

手帳所持者は全国で11万3649人、前年度と比べ5286人の減少となりました。葬祭料の給付は9175件でしたが「黒い雨」被害者の手帳取得が進んだため、減少数がここ数年より少なくなりました。平均年齢は前年度から0・48歳上昇して85・01歳でした。

健康管理手当など諸手当の受給者数は10万4005人で、手帳所持者の91・5%でした。

都道府県別では、手帳所持者が9人の山形が最少、次いで秋田が13人、岩手が14人です。諸手当の受給率は秋田と青森が100%。介護手当と家族介護手当のどちらも支給件数が0のところが

10道県ありました。

今、被爆者として言いたいこと、若い人たちに伝えたいこと

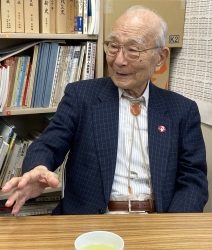

田中熙巳代表委員に聞く

「今、被爆者として言いたいこと、若い人たちに伝えたいこと」をテーマに、日本被団協の田中熙巳代表委員(91)に語ってもらいました。聞き手はノー・ニュークス・トウキョウの中村涼香さん(23)です。〈7月13日日本被団協事務所〉

|

|

| 中村涼香さん | 田中煕巳さん |

核廃絶を

―核兵器をめぐる現状に感じていることは―

田中 核廃絶を早めなければということです。

核兵器禁止条約の成立は思いのほか早かった。

被爆者運動は「廃絶」条約を目指しましたが、「使ってはいけない」ことが明らかになることはいいことだと思い始めていました。2015年のNPT再検討会議で最終文書が合意できなかったことでガックリし、何とかしなければと署名を呼びかけたのです。呼びかけ人を被爆者だけにして世界中の被爆者に名を連ねてもらい、2016年にヒバクシャ国際署名が始まりました。

2013年オスロ会議から始まった核兵器の非人道性に関する国際会議は、NPT再検討会議を経てオープンエンドワーキンググループ会議、そして2017年には条約交渉会議が始まり、同年7月に条約が成立。この速さについて中満さん(中満泉国連事務次長・軍縮担当上級代表)は「“怒り”ではないか」と言いました。核軍縮を一向に進めない核保有国とその同盟国に対する非同盟国の“怒り”がこの速さにつながったと。

今後は核保有国を変えていかなくては。それには国際的世論を高めなくてはなりません。

被爆者の地道な運動が実った

中村 私は核兵器禁止条約ができたところから活動を開始しました。核兵器はなくせるんだ、という雰囲気の中でしか活動をしていないのです。「いけるんだ」という感覚。運動を継承するというより自分たちで創っていく、という意識が自然な流れでした。

ウクライナ戦争が始まって初めて核の脅威を感じました。それまで「使われる」ことを想定していなかった。同世代の人たちは精神的にきつかった。SNSで情報を探し続けてしまい、核共有に賛同する声もあって、つらい時期でした。直後に開かれた核兵器禁止条約の第1回締約国会議があったことが良かった。世界中の人が集まり、当事者の声が尊重され、私たちの声が無くならない限り大丈夫と思えました。

田中 核兵器の非人道性は被爆者がずっと語ってきた。国際会議でもずっと訴えてきた。そういうものが実っていったと思います。

条約ができた後は、着実に少しずつ前進すること、ゆっくりでも前に進むことが大事です。条約はまだできたばかり。廃絶するための条件はどうするのか、などこれからです。みんなで「なくす」ということを忘れないで進んでほしい。

|

|

| 国際署名開始(2016年4月渋谷) | 条約交渉会議で、日本被団協藤森俊希 事務局長の演説(2017年3月) |

被爆者が創ってきた運動

中村 核兵器廃絶を目指す地道な大衆運動は被爆者が創ってきたと思います。これからどうすればいいのでしょうか。

田中 今、デジタルの時代になって個人がバラバラになり信頼しあうことが希薄になったように思います。競争社会の弊害だと思う。そんな中でどうやって運動を創っていくのか、これは時間がかかると思います。

中村 私たちの世代には「団結」への抵抗感があります。そういうことをしないように、という教育の中で育ちました。声を発すること、社会に物申す、ということを抑圧されてきました。「あるある」体験がなくSNSでつながっている。

そんな中でも、入管法反対のデモやLGBTQのデモを同世代の人がやっているし、バーチャル空間でのデモ連帯もありました。表現の仕方が変化していますが、団結して声をあげなきゃという思いはあると思います。

でも私たちの世代には運動での成功体験がないことが大きい(大きな団結につながらない)かもしれません。

ウクライナ戦争が始まって、統一教会の問題などもあり、今、社会の変わり目だと思います。

私たちが創っていかないと。熙巳さんたちがやってきた運動を学ばないといけないと思います。

田中 成功体験がそんなにあるわけではないんです。かつて野党に援護法案を作らせ、参議院で通ったことがあるけれど衆議院で廃案になりました。何より私たちが求める原爆被害への国家補償は実現していません。

日本は核廃絶への道の先頭に

田中 日本政府は今、基本的にアメリカに従属していて、自分で決められないですね。内閣は総理大臣に、総理大臣はバイデンに、そして今はNATOにも従う。国民の立場に立って政治、経済を動かそうと思っていないのでしょう。国民が声を大きくして言わなければいけないと思います。

何よりも、核兵器禁止条約に参加して、核廃絶への道の先頭に立ってほしい。

|

| 対談を終えた中村さん(左)と田中さん(右) |

自分で考え仲間とともに

田中 私が若いころは経済的にも社会的にも不安定だったけれど、みんなでやろうよという良さがありました。若い人が当事者意識をもって変えていくしかないですね。税金のことでも、「金持ちの税金が安いのはなぜ? おかしいんじゃないの!」という声をあげること。仲間と「なんとかしたいね」という話をするとか、本気で話し合う努力をしてほしいと思います。

中村 成功体験がそんなになくても続けてこられたのはどうして?

田中 まず原爆の体験ですね。自分の被害よりも周りの人の被害、死への思いが強い。核兵器を絶対に使ってはいけないという思いも。

中村 体験のない人たちに声をあげていく大切さを伝えるにはどうすればいいでしょう。

田中 そういうことが起こりうることを想像すること。核兵器が今存在していることへの関心を自分のものとして呼び起こさせること。

「国のために犠牲になったのは仕方ない」を「がまん」してしまうことがあるけれど、権力者はそれをいいことにして「国を守れ」という。「国」とは誰なのか。民主主義国家で「国のため」というのはおかしいことです。戦争被害の「受忍」は絶対にあってはいけないのです。

これまで、くじけたことはあまりないですね。楽観主義的になんとか生きてきました。お金がなくても学校に行けた、友達もできた、遊んだ。必ず仲間がいました。自分の言っていることの正しさに確信がありました。世の中がおかしい、変えなくてはと思って勉強しました。

人間は基本的には信じるに足ると思います。お金によって壊されているだけです。

戦争をなくすにはどうしたら良いか…これは難しいですが、核兵器廃絶はできるし、やらなければと思っています。

これからの人たちには、核兵器使用の結果を言葉だけでなくリアルに感じてほしい。デジタル社会の中でどう生きるべきか、考え、集団をつくってとりくんでほしいと思います。

しなやかでしたたかな田中さん

私も、核廃絶へ世界を変える

中村涼香(KNOW NUKES TOKYO)

私は高校時代に反核運動の世界に飛び込み、現在は東京を拠点に活動している。

ちょうど2017年にニューヨークの国連本部で核兵器禁止条約が採択された頃、私は地元長崎で声を上げ始めた。核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)を中心に世界中の市民が作り出した核軍縮のうねりは大きなものだったが、あれから6年が経った今、世界では核兵器使用のリスクが高まっている。

社会運動はなかなか成功体験が得られないが、社会には必要不可欠である。好転しない状況に向き合い続け、時に矢面に立つこともある社会運動家には体力的にも精神的にも疲労や困難が伴うが、田中さんはなぜここまで活動を継続できるのだろうか。

一番は被爆当時のことが頭に浮かぶと言う。自身の被爆体験よりも周りの人や地元が破壊された情景がフラッシュバックするのだと。かつては軍国少年で国のために命を落とす覚悟でいた田中さんはそこまでして何を守ろうとしていたのか分からなくなった。戦争が終わっても、食糧がない、貧しい日々が続いた。育ち盛りの時期に1週間も固形物を食べられないこともあり、政府は自分たちを助けてくれないと悟った。募る社会への違和感から本をたくさん読み、勉強し、後に大学の教授となった。

田中さんから聞いた言葉をこうして書き起こしてみると、壮絶な経験談であるがその語り口は非常に穏やかだった。「多少のことじゃ死なないよ」と笑いながら話すが、私にはその経験を乗り越えられる自信はない。「僕は楽観的だから」と自他共に認める田中さんの人物像が皆さんにも伝わるだろう。しなやかで強かな生き様である。

最後に、もし田中さんが今20代だったら何をしたいかと聞いてみた。するとしばらく考えた後で「勉強」と答え、続けてこう話した。「核兵器禁止条約が誕生し、核兵器が禁止された。あとは廃絶するために何ができるか、実践を繰り返しながら考えていかなければならない。これまでも人々が団結した市民運動が世界を変えてきたし、これからもそうだ」と。

田中さんが運動の最前線で声を上げながら手応えを感じてきた証拠だ。

今、20代を生きる私はこの原稿を書いている今もこの言葉の意味を咀嚼している。戦争体験の無い私たちが作る市民運動はどのような顔や性格をしているだろうか。本当に世界は変えられるのだろうか。

いや、変えていかなければならないのだと、自分に言い聞かせた。

|

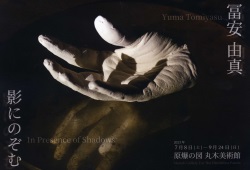

丸木美術館企画展

7月8日~9月24日

私は普段、現代美術を専門として作品を制作・発表しています。

私の母方の祖父母は広島原爆の被爆者でした。被爆3世として、原爆というものに向き合いたいとずっと考えていたものの、向き合えないまま40歳になってしまい、今回原爆の図丸木美術館での展示という機会をいただいたことから、今がその時だと、原爆を扱った作品の制作に踏み切りました。

私の祖父母はもうこの世にはいませんが、生前に祖父からは原爆の話を聞いたことはなく、祖母からは一度だけ被爆時の経験を聞きました。当時私は中学3年生でしたが、泣きながら話す祖母の姿と、その話の凄惨さに強く衝撃を受けました。戦後78年経ち、被爆証言を話せる方が年々減っていくこの状況で、今すべきことは、今生きている被爆者の方々にお会いして何かを残すということだと感じ、実際にお会いして制作のご協力をいただきました。

インスタレーションという芸術表現のために15名の被爆者の方の手の型を取らせていただき、被爆体験を聞かせていただきました。77歳から94歳までの広島原爆の被爆者の方々で、胎内被爆をされた方、爆心地近くで直爆した方、ひどい火傷や原爆症で親族を亡くした方など、当然のことながらその経験は様々でした。自分の無知を恥じ入るばかりですが、被爆というと直爆をイメージしてしまっていましたが、実際には様々な形での被爆があり、原爆投下後に入市しての被爆や、その後の市内生活での内部被曝など、原爆投下後も続く被害の深刻さを強く感じました。

被爆者差別を受けた経験に言及される方、現在に至るまでの体調の不調、お子さんやお孫さんへの影響に責任を感じると話される方もいらっしゃり、被爆の経験というものは、今現在に至るまでずっと続いているものなのだと気付かされました。自分だけが助かってしまったこと、誰も助けられずに逃げてしまったことを後悔として話される方々のお話を聞くと、「助けてと言われたけど助けられなかった」と泣きながら話した祖母の姿とも重なり、胸が締め付けられる思いでした。

助からなかった方々の無念はさる事ながら、助かった方々の心にも今なお残る深い傷に、そもそも起きてはならなかった悲劇、そしてもう二度と起こしてはならない悲劇なのだとの思いを強くしました。私たちの世代がどうその思いと記憶を繋いでいくのか、私はようやく今そのスタートラインに立たせていただいたように思います。

(とみやす・ゆま)

被爆者が協力

首都圏の15人

証言と手の型どり

|

|

| 冨安さん(左)と、協力した神奈川の被爆者 | 企画展チラシ |

現代美術家・冨安由真さんの依頼を受け、日本被団協を通して首都圏の被爆者が、証言の録音と手の型どりに協力しました。今回は冨安さんの希望で広島被爆の被爆者が対象となりました。

原爆の図丸木美術館(埼玉県東松山市下唐子1401)9月24日まで。月曜休館(8月1~15日は無休)。一般900円、60歳以上800円、障がいのある人は半額。

被爆者運動に学ぶ ― ブックレット「被爆者からあなたに」を読んで

|

金本 弘 愛知県原爆被災者の会理事長

0歳被爆で戦争も被爆体験も知らない私は70歳を越えてから被爆者運動に参加しました。高齢被爆者から半ば強制され証言活動を始めました。被団協が発行した「原爆と人間」をはじめ「50年史」や「60年の歩み」など多くの本や資料を読み、被爆者の声を聞きとり、受験生のごとく勉強しました。子ども会から小、中、高、大学生、社会人まで証言活動を広げ、これからさらに内容の充実を目指していた昨年、ウクライナ戦争が勃発。一時ショックのあまり自信を失いかけました。

この時手にしたのがブックレットです。1日で読了。仲間と行なった小学校以来の輪読で、新鮮な発見が…。各タイトルの被爆者の声が、生の声として聴こえてきたのです。特に第Ⅲ章「核時代を乗り越える人間の生き方」を呼んで、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の活動や、昭和女子大プロジェクトで聞いた「心の被爆者になる」という言葉を想い出しました。「若い人たちとつながって」~「人間らしく生きるために」の内容は、激動する世界の中で核兵器廃絶、核抑止論の是認、核兵器禁止条約に加入しない日本政府などなど難題を前に彷徨している私を再び勇気づける内容でした。

このブックレットが多くの人に読まれること、とりわけ若い人たちに広がり、「生きている」ことの大切さ、「戦争しない、させない」ことの大切さを知ってほしいです。

相談のまど

生活保護費の計算、被爆者の健管手当は収入認定されません

【問】一人暮らしで、健康管理手当を受給しています。国民年金の受給額が少ないので生活保護の申請をして受給するようになりました。ところが生活保護の支給額が1万円ほどです。家賃の基準額を超える1万円を自分で負担して払っているので、これでは生活ができません。

* * *

【答】生活保護基準額は生活保護1類(個人の食費・その他)+2類(光水熱費等)に住宅扶助の合計です。あなたのお住いの住所が1級地の1にあたるので、1類が3万3750円、2類が4万5320円、住宅扶助の基準限度額5万3700円を足した額が基準額です。ここから国民年金額を引いた額が支給されますが、計算してみると健康管理手当が収入認定されているようです。

以前にも同様の相談があり、「被団協」新聞2020年12月号(503号)の「相談のまど」に掲載しました。被爆者援護に関わる諸手当のうち原爆症認定患者に支給される医療特別手当の一部と特別手当は収入認定の対象となりますが、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当や保健手当と葬祭料は収入認定の対象外です。当時、その旨の通知を、改めて厚労省の担当部署から各県に出してもらいました。

生活保護課に行って、健康管理手当を収入認定から外して計算をやり直してもらいましょう。地元の被爆者の会の相談員に一緒に行ってもらうと良いと思います。そして、昭和36年4月1日厚生省発社第123号が各都道府県知事、各指定都市長あて厚生事務次官通知「生活保護法による保護の実施要領」として出され、収入認定の認定指針が示されていることを承知しているか、担当者に聞いてみてください。この通知は、以降金額以外変更されていません。

いま、物価高騰で私たちの暮らしは大変厳しくなっています。生活保護を受けているからと肩身の狭い思いをすることなく、国民の権利として言うべきことはきちんと訴えましょう。

『国連原爆展』インターネットで公開

クラウドファンディングも

日本被団協が制作し国連本部ロビーで昨年展示した原爆展パネルがインターネットで「オンライン ヒロシマナガサキ ミュージアム」として8月から公開されます。

NPT再検討会議にあわせ2005年から国連原爆展を開催してきました。4回目となった昨年8月の展示は、これまでの集大成ともいえる内容になっています。

11月に日本青年館で展示した際に「ぜひインターネットで公開してほしい」との声が上がったことを受け、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の協力で、公開を目指すタスクチームを結成し12月から準備を進めてきました。

国連原爆展は英語で制作していましたが、今回の公開にあたって日本語版も制作し、日・英二カ国語で公開中。パソコンやスマートフォンで見ることができます。また証言の会や原爆展などの会場で、スクリーンや大型ビジョンに映すことも可能です。ぜひ、活用してください。

クラウドファンディング展開中

このインターネット公開のために、新たに写真等の著作権料やデザイン料ほか経費がかかりました。そのため募金活動としてクラウドファンディングを行なっています。目標額350万円、期間は9月17日まで。クラウドファンディングのページには日本被団協のホームページ「更新情報」から入ることができます。

不明な点については日本被団協またはノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会までお問い合わせください。