「被団協」新聞2023年5月号(532号)

2023年5月号 主な内容

|

G7サミットで核兵器禁止を議題に

日本被団協が岸田総理大臣に要請

日本被団協は4月14日、G7サミットに向けて岸田文雄総理大臣あてに要請を行ないました。総理への手渡しを求めましたが担当部署として外務省への提出を指定され、伊藤茂樹審議官(軍縮不拡散・科学部)が要請書を受け取りました。

要請内容は、①サミットでは核兵器の禁止や核軍縮に関する議題を設けること ②参加の各国首脳が時間をかけて原爆資料館を訪問すること ③参加の首脳と被爆者・日本被団協の代表が懇談する場を設けること。

伊藤審議官は、「岸田首相自身が、唯一の戦争被爆国としての使命を有している、として広島から力強いメッセージを発したいと表明している。世界的に厳しい中であるからこそ、現実的かつ実践的な取り組みをしていかなければならない。核兵器は77年間使われていない現実もある。核兵器禁止条約は“出口”として重要。実相を伝えることは重要で首脳の見学日程を資料館と検討している」などと述べました。

被団協側からは「首脳には原爆被害にじっくり向き合って原爆が人間に何をしたか真正面から見てもらいたい」「核配備についてロシアを一方的に非難する会議にしないでほしい」「話し合いで信頼をつくりながら核兵器をなくす方向へと外交努力を強めてほしい」など訴えました。

市民社会によるC7サミット

田中煕巳代表委員が登壇

|

| C7サミットの参加者たち |

5月に広島でG7サミットが行なわれます。それに先立ち4月13日~14日の2日間にわたって東京プリンスホテルでC7(Civil7)サミットが開催されました。

C7は市民社会の立場からG7首脳に政策提言を行なうプロセスで、今年は「核兵器廃絶」「気候と環境正義」「公正な経済への移行」「国際保健」「人道支援と紛争」「しなやかで開かれた社会」の6つの作業部会がつくられ、70カ国以上から700人以上が参加して政策提言書がまとめられました。そのお披露目も兼ねて開かれたのがC7サミットで、提言内容を深めようと分科会が多数企画されました。政府関係者との対話もありました。

核兵器廃絶作業部会は「核兵器のない世界に向けた対話―現状とこれからの未来に向けて」というパネルトークを主催しました。登壇者の一人の日本被団協代表委員の田中煕巳さんは、C7政策提言書の中でも取り上げられた核兵器使用の違法性、安全保障上の核抑止論の虚構性を改めて強調しました。マーシャル諸島からオンラインで登壇したローズネット・ティミウスさんは、環境問題と核問題が交差した時に浮き彫りになる核の被害の深刻さを訴えました。

重要なのはこれからです。このタイミングで広島という象徴的な地で開かれるサミットにおいて核兵器や核抑止が肯定されるようなことがあってはなりません。市民社会からの提言がG7サミットの成果文書に反映されるよう、市民社会としてあらゆる手段を使って働きかけていかなければならないでしょう。(畠山澄子・ピースボート)

厚生省事務折衝

大臣協議未回答部分について

日本被団協、原爆症認定集団訴訟原告団、同弁護団の3者と厚生労働省被爆者援護対策室との事務折衝が4月7日、厚労省で行なわれ、3者から8人が参加しました。

昨年12月20日の厚生労働大臣との定期協議で未回答だった被爆者の健康診断、介護、被爆二世の要請項目について岡野和薫室長が回答しました。

健康診断の検査を増やすことについては、一般検診で兆候が認められた場合に精密検査を案内するなど必要に応じた検査を実施している、検診を実施することによる死亡率減少効果など科学的根拠が認められていないことから検査項目に含めない、との回答でした。

在宅や施設での被爆者検診の実施については、一部地域で実施の事例があることを主管課長会で周知している、と回答。

家族介護手当の増額については、物価上昇に基づいて増額しており大幅な値上げは困難と回答。

被爆二世対策については、本人が被爆していない、放射線の影響を示す科学的根拠もないので難しいと回答しました。

これまでと変わらない回答に、被爆者や被爆二世の実態に合わせた対策をと強く要請しました。

集会とパレード

ピースアクションinTOKYO

|

ピースアクションinTOKYO&ピースパレードが、4月16日に東京ウィメンズプラザで開かれました。これは2005年から東友会と東京都生協連、東京地婦連が毎年共催しているもの。集会に98人、オンラインで50人が参加しました。

今回のメインは日本反核法律家協会会長の大久保賢一弁護士の講演「核兵器も戦争もない未来に向けて~現状と課題」。大久保さんは、ロシアがベラルーシに核兵器を配備すると発表したが、アメリカの核兵器がすでにNATO諸国と「核共有」され核戦争の危機が迫っていること、核兵器禁止条約の重要性とこの条約に背を向ける日本政府の姿勢を糾弾。「核兵器は人間の営み」「ウイルスや気候変動より御しやすい」と述べ、参加者に勇気を与えました。

さらに集会では広島・長崎両市長のビデオメッセージ、参加8団体の1年間の活動交流がおこなわれました。

集会後参加者は、表参道から渋谷まで元気にピースウォーク。昼時の人出の多い街に「核兵器の廃絶を」の声を響かせました。(村田未知子)

|

学習、相互激励の場に

四国ブロック

3月29~30日、四国ブロックの講習会が松山市内で開催されました。開催県の愛媛県原爆被害者の会の岡本教義会長の歓迎の挨拶でスタートし、初日は「日本被団協の過去、現在、未来(講師は田中熙巳代表委員)」と「相談事業からみた課題(講師は原玲子中央相談所相談員)」の2つの講義があり、2日目は「岸田政権の原発回帰に憤りを(講師は松浦秀人代表理事)」の講義と活動交流を行ないました。

田中さんの講義では、自らの体験を交えながらビキニ被ばくを契機に起ち上った被爆者の闘いを通じて各種の援護策の実施・拡充が実現した事実と現在の困難な状況を踏まえて将来展望を示唆するもので感銘深いものでした。原さんの講義は、高齢化した被爆者の具体的な悩みを解明しつつ介護保険や訪問診療の活用事例などの紹介もあり、参加者の強い関心を集めました。松浦代表理事の講義は、原発回帰の政策を解明し改めて原発の危険性を解明するものでした。活動交流の中では、各県とも困難な状況にありながら、それぞれに取り組む活動状況を報告し合い、相互激励の場となりました。来年度は香川県での開催予定となりました。(松浦秀人)

|

千葉県友愛会 第42回研修会

千葉県原爆被爆者友愛会は3月30日、第42回研修会を開催しました。

研修会はコロナ禍のため2年間中止していましたが、今回「原爆の図 丸木美術館」(埼玉県東松山市)見学バス研修旅行として実施しました。

当日は定刻前に総勢31人がバスに乗車。車中では、会発足時から被爆者の相談や健診など医療面でお世話になっている花井透先生から、「高齢者の健康管理」について語っていただきました。

美術館に到着後、全員で記念撮影して館内へ。岡村幸宣学芸員から、丸木位里・俊夫妻の「原爆の図」の概要説明を聞いたのち、2階、1階と各自自由に見学しました。

作品は縦1・8メートル、横7・2メートルと壁面を覆うほど大きく、ほぼ等身大の群像に圧倒されます。第2部の作品「火」の解説には「天にも地にも人類がいまだかつて味わったことのない衝撃。…紅蓮の炎に包まれていった人。…人々は倒れ、焼け死んでいきました」とありました。苦悶の叫びが聞こえてくるようで、しばらく作品の前から動くことが出来ませんでした。

原爆の実相を伝える「原爆の図」と向き合いながら「原爆犠牲者をふたたび作り出してはならない」と、核兵器禁止そして廃絶に向けて心新たにしました。

帰路は徳川家ゆかりの川越「喜多院」を拝観。歴史を感じ桜舞う庭園を満喫しました。

今回の研修会は、会員の夫や妻、賛助会員も多数参加され、交わりを深めることが出来ました。

(荒木忠直)

歴史に残る発信を

岸田首相にC7が提言

|

| 記者会見する田中聰司さん(右から2人目) |

市民社会の立場からG7首脳に政策提言を行なうC7は、6つの作業部会で政策提言書をまとめました(1面に関連記事)。C7の代表が4月12日首相官邸を訪れ、G7広島サミットで議長を務める岸田文雄首相に提言書を手渡しました。

広島被爆者代表として参加した、広島被爆者団体連絡会議の田中聰司事務局長は「命をかけて歴史に残る発信を」と申し入れました。具体的には、広島原爆慰霊碑の碑文「過ちは繰返しませぬから」の意味を各国首脳に説明し、「核兵器なき世界」実現への道筋を示すこと。さらに、核兵器禁止条約の「世界の核被害者の援助」に全首脳が賛同を表明するよう主導力を強く求めました。

岸田首相は、全体の提言について「会議に活用したい」と述べるにとどまりました。

田中事務局長は記者会見で、核被害者援助への賛同について「日本は条約に批准していなくても、被爆者援護、人道主義の立場から、すぐできるはずだ。核保有国は加害と人道の面で当然の責務がある」と説明し、市民、国民の後押しを呼びかけました。(田中聰司)

世界のヒバクシャとつながろう

広島市民サミット

|

G7サミット(5月広島市)を控えた4月17日、世界の核被害を人権、環境など多角的な面からとらえ直し、援護の在り方を考える広島市民サミットの会が広島原爆資料館であり、約150人が参加しました。

日本被団協は結成(1956年)以来「自らを救うとともに人類の危機を救おう」と宣言して、世界の核被害者を視野に活動を続けてきたこと、世界被団協構想もあった歴史を、田中聰司代表理事(広島被団連事務局長)が説明。原水禁団体や市民団体による核実験などの被災地の調査や住民との交流、マスコミの現地ルポなどが核被害者の地球的広がりを実証し援護の呼び水になってきた意義が報告されました。

核兵器禁止条約の「世界の核被害者の援護」を、条約を批准していないドイツが賛同していることが紹介され、G7首脳に賛同を求める提案が出されました。

(田中聰司)

被爆者運動の足跡を継承する場所の確保にご協力を

記憶遺産を継承する会

認定NPO法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は、発足以来10年を経て、被爆者運動史料を中心に被爆者の歩み、たたかいの記録を収集・保存・整理してきました。

現在、それらの資料は南浦和と愛宕、被団協事務所に分散保管されており、そのうち愛宕の事務所は再開発により退出期限が今年度末までと決まっています。他に、被団協調査の膨大な資料や岩佐幹三さんらの遺された資料の保存・整理も急がれています。

これらを一括して保管・活用し、交流もできる継承センター(500㎡)を都内の便利な場所に確保したいと切望しております。

「被団協」新聞の読者のみなさん、そのお知り合いで、貸していただける施設や部屋をお持ちの方はおられないでしょうか。情報の提供も大歓迎です。

なお、土地や施設をご遺贈いただける場合は、専門家によるアドバイスも可能です。遠慮なくご相談ください。

被爆者運動の足跡をたしかに継承するために、みなさまのご協力をお願いします。(継承する会事務局長・伊藤和久)

連絡先=Eメール info-kiokuisan@nomore-hibakusha.org 電話・FAX03―5216―7757

「兵器では戦争止まらない」「一日も早い核廃」

署名用紙にメッセージ

兵庫・尼崎

尼崎市原爆被害者の会から兵庫県被団協事務局に署名簿が届きました。核兵器禁止条約に日本政府の署名、批准を求める署名です。単記の用紙で19筆、5名連記の用紙で62筆、合計81筆です。

単記の用紙では、市議会議員、医師や税理士、市立地域総合センターの役職員、民間企業の社長や管理職、など各分野でのリーダーの皆さんが「一言」を添えて署名されています。「一日も早い核廃」「世の中、平和が一番」「広島県出身者として、二度と戦争が起きないよう、起こさない、加担しないよう、強く望んでおります」「世界の平和を祈る」「戦争は絶対に反対です!」「核兵器は根絶すべきものです」「どうして批准しないのか? よく考えるべきだ」「兵器では戦争止まらない!」「どんな理由でも戦争はしてはいけません!」など。

県下各地で地方議員や立候補予定の方々に署名をお願いする行動が取り組まれています。

(副島圀義)

被爆者運動に学ぶ ― ブックレット「被爆者からあなたに」を読んで

|

原爆被害への国家補償

糀谷陽子

『被爆者からあなたに』を読んで、1984年「基本懇」答申の報告集会を思い出しました。

大学3年で初めて被爆者調査に参加し、原爆の「反人間性」を目の当たりにした私にとって、その被害を「受忍」せよという答申には衝撃を受けました。

「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」した憲法がありながら「国をあげての戦争だから我慢せよ」。そんなことを言う「国」に、私は住んでいたのか。激しい怒りと“たたかい”の決意あふれる発言を聞いて、これは被爆者だけの問題ではない、と学びました。

「先生になったらよか。原爆のこと伝えてね」。調査で出会った被爆者に背中を押されて社会科の教員になり、たたかう被爆者の姿を伝えようとしてきました。でも、核兵器廃絶のために「原爆被害への国家補償」が不可欠だということがみんなのものになるように、という視点はまだ十分でなかったかも…。

今からでも、被爆者の思いを受けとめ、次代につなぎたい。

今だからこそ。

新春随想 日本人みなの「基本要求」へ 大江健三郎

『被団協』72号(1985年1月号)から再掲

|

この数年、ヨーロッパでもアメリカでも、大学のなかでまた市民の家庭で、おなじ新しい経験をしてきました。それは広島・長崎の被爆者たちから直接話を聞き、若いヴォロンティーアたちの原爆被災の写真パネル展示を見て、深く強い印象を受けた、という人たちに繰りかえし出会ったことです。しかもヨーロッパ、アメリカともに、核状況の悪化に切迫した憂慮の思いをいだいている真面目な知識人、学生、市民たちが、それぞれにいったことは、被爆者たちの話に、希望へ向けて励まされた、あらためて人間を信頼する勇気をえた、という受けとめ方なのです。

この間、中国を旅行して上海に作家巴金を訪ねた時、このアジア最大の作家も、広島・長崎の被爆者たちへの心からの思いを語りました。僕個人の仕事ではありますが、『ヒロシマ・ノート』の翻訳、出版がモスクワで進められています。そこにソヴィエトの新世代は――かれらこそが日本の現代文学に関心をよせている者らですが――重藤文夫原爆病院長ほか、すでに多く亡くなった被爆者たちの声を読みとるでしょう。

おなじ「核の災厄」をよく自覚しはじめた海外諸国への、被爆者たちの語り部の旅は、「被団協」の努力を中心の支えとしています。しかも海外で被爆者たちの経験を聞いたという声にしばしば接するようになったのが、四年前の「基本懇」による「原爆被害者援護法」の拒否以来、とくにめだつ現象であることに、僕は「被団協」の不屈さという思いを新しくするのです。

それは今回の「原爆被害者の基本要求」の、永い討論に根ざしていることのあきらかな、平易、明快な文章にも見てとれることです。僕は、おなじく文章を書く仕事をする人間として、次のような文体に敬意をいだかずにはいられません。

≪被爆四十周年を迎えるにあたり、被爆者は心の底から訴えます。/核戦争起こすな、核兵器なくせ!/原爆被害者援護法制定を今すぐに!/この願いが実ったとき、被爆者は初めて「平和の礎」として生きることができ、死者たちはようやく、安らかに眠ることができるのです。/人類が二度とあの“あやまちをくり返さない”ためのとりでを築くこと。―原爆から生き残った私たちにとってそれは、歴史から与えられた使命だと考えます。この使命を果たすことだけが、被爆者が次代に残すことのできるたった一つの遺産なのです。≫

ここには殺された被爆者のかわりに力をつくして、次の新世代につなぐ、生き残った被爆者の志と構想が、あますところなく表現されていると思います。

あらためてその被爆者たちの志と構想を、日本人みなのものへと拡げなければなりません。それをつうじて、世界規模の核による破滅の危機から、われわれ自身を、また未来の新世代を救助しなければなりません。「被団協」の新しい国民運動を心から支持します。

(作家)

(写真提供・岩波書店)

大江健三郎さんと日本被団協

大江健三郎さんは被爆者運動への熱心な支援者、というより、共同行動者として積極的に加わってくれました。

『ヒロシマ・ノート』(岩波新書・1965年)をはじめ、大江さんの原爆・核・被爆者についての著作・発言はたくさんあります。

原爆被害への国家補償要求を拒否した基本懇(原爆被爆者対策基本問題懇談会)答申(1980年)に対しては、「彼ら学識経験者たちが、いかに被爆者たちの運動に学ばなかったかを示しています」(『被団協』81年1月号)と怒りを語りました。

また、基本懇に対して日本被団協が全国的な討論によって策定した「原爆被害者の基本要求」(1984年)については、「ここには殺された被爆者のかわりに力をつくして、次の世代につなぐ、生き残った被爆者の志と構想が、余すところなく表現されていると思います」と讃えました。(この『被団協』85年1月号掲載の新春随想は本号に再掲)

1986年春の被団協中央行動では中央集会に参加して挨拶、「アメリカで『基本要求』をテキストにして日本語講座を開きました」と話しています(86年4月号)。

88年1月号では、大江さんが尊敬する肥田舜太郎医師(被爆者)と新春対談。大江さんは「核兵器反対運動の中心地は広島・長崎にあり、人間的な中心は被爆者にある」(88年8月号)と語るなど、『被団協』に数多く登場しています。

大江さんは著書『生き方の定義』(岩波書店85年)でも、「基本要求」を「核時代における生き方の定義が見事に表現されている」と称えています。

肥田さんとの対談のあとで、私は『生き方の定義』へのサインをお願いしました。大江さんは快く引き受けて著書を預かり、表紙見返しに毛筆で、和歌を添えたサインをして送ってくれました。

吉田一人様

春ごとに花のさかりはありなめどあひ見むことはいのちなりけり

古今集 大江健三郎

落款は、丸く彫った「光」。

大江健三郎さんは3月3日死去。88歳。

大江健三郎さん、ありがとうございます。

(吉田一人・元日本被団協事務局次長)

|

日本被団協のパンフ

『原爆被害者の基本要求―ふたたび被爆者をつくらないために―』

1980年に原爆被爆者対策基本問題懇談会(基本懇)が出した、戦争被害受忍論をのりこえるため、日本被団協は全国的討議を経て84年に「原爆被害者の基本要求」をつくりました。被団協運動の基本的文献です。

200円(送料別)。

『ふたたび被爆者をつくらない決意を世界に!―なぜ被爆者は現行法の改正を求めるのか』

現行の「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」が、基本懇意見の受忍論に基づく法律であることを明らかにし、改めて国家補償を求める日本被団協の決意をしたパンフレットです。

200円(送料別)。

相談のまど

「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」は、

自治体ごとの総合事業となる「要支援」でも使うことができますか?

【問】会員さんから相談がありました。介護保険の「要介護1」だったのが「要支援2」になったそうです。週1回デイサービスに通い、週1回ヘルパーが来てくれるようです。本人の状態は良くなった様子もなく一人暮らしで日々大変な様子です。「要介護1」の時にも同様のサービスを受けていましたが、デイサービスは被爆者健康手帳で費用負担なし、ヘルパーの費用については非課税世帯なので「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」をもらい、こちらも負担なしでした。「要支援」になると総合事業になるので、「受給者資格認定証」や利用料負担がどうなるかとても心配しています。

(県被爆者の会相談員)

* * *

【答】これまでと状態が変わらないのに「要支援」になったという話をよく耳にします。総合事業は全国一律ではなく、自治体の責任でサービスが行なわれます。“多様な”サービスということでボランティアなどによるサービスが導入されました。ヘルパーサービスでは、訪問介護相当から訪問型サービスA・B・C・Dまであります。デイサービスも同様です。被爆者健康手帳による助成が行なわれるのは、訪問介護相当と通所介護相当サービスのみです。ご相談の会員さんの場合は訪問介護とデイサービスですから、利用料は被爆者健康手帳による助成が行なわれます。ヘルパーの費用については「訪問介護利用被爆者助成受給者認定証」が使えます。

もし、サービスの内容が訪問型サービスAとかBとなった場合は被爆者健康手帳による助成はなくなります。

総合事業は国ではなく自治体の責任なので、同じ支援をしても訪問介護事業所や通所介護事業所に支払われる報酬が8割とか、自治体によっては半分になり、事業者が引き受けなくなったという話も多く聞きます。

|

兵庫二世の会

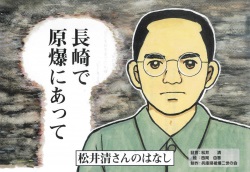

被爆者の方々が高齢化し、被爆証言者も少なくなっています。原爆体験を語り継ぐため、兵庫県被爆二世の会は、神戸市在住の松井清さん(93歳)の長崎での被爆体験を紙芝居にしました。

松井さんは15歳の時、学徒動員先の三菱兵器製作所(爆心地から1・3キロ)で被爆しました。爆心地から900メートルにあった家は全壊し、両親、弟、4人の妹が亡くなりました。9人家族だったのに、お姉さんと松井さんの2人が残されたのです。

『ふるいしさんのはなし』(広島での原爆体験)に続き、長崎での原爆体験を紙芝居にできました。多くの方に証言活動に使っていただけたらと願っています。

『ふるいしさんのはなし』1部6千円、『長崎で原爆にあって』1部4千円です。連絡先=電話090―7759―5964(中村)

(兵庫県被爆二世の会)