「被団協」新聞2023年3月号(530号)

2023年3月号 主な内容

「安保三文書」って何?

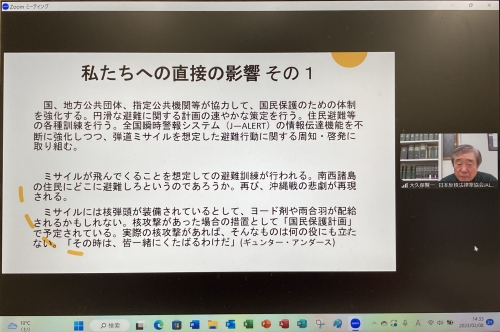

代表理事会がオンライン学習会

|

日本被団協代表理事会は2月8日、「安保三文書」に関するオンライン学習会を開き、17人が参加しました。講師は日本反核法律家協会会長の大久保賢一弁護士。70分を超えるお話を短くまとめていただきました。

|

「安保三文書」は核戦争への道

大久保 賢一

「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、「防衛力整備計画」の[安保三文書]が公表されています。政府は「専守防衛」や「非核三原則」は堅持するとしていますが、それはウソです。「国家安全保障戦略」は「戦後のわが国の安全保障政策を大きく転換する」としています。軍事大国になろうというのです。

その大転換の理由は「一部の国家は独自の歴史観・価値観に基づいて、既存の国際秩序の修正をはかろうとしている」ことと「我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している」ことです。一部の国とは、中国・北朝鮮・ロシアです。これら三国に備えようというのです。

政府は「希望の世界か、困難と不信の世界かの分岐点」にあるので「我が国の基本方針」を定めるとしているのです。

「我が国の基本方針」とは何か

基本方針は、①我が国自身の防衛体制の強化 ②日米同盟による共同抑止・対処 ③同志国との連携の三本柱です。防衛体制の強化とは、(1)我が国の防衛力の抜本的強化と(2)国全体の防衛体制の強化です。日米同盟の強化とは(1)日米同盟の抑止力・対処力の強化、(2)同盟調整機能の強化、(3)共同対処基盤の強化、(4)在日米軍の駐留を支えるための取り組みです。防衛力とは「安全保障を最終的に担保する力」です。その強化だけではなく「国全体の防衛体制の強化」としていることに注目してください。日本版「先軍思想」と現代版「国家総動員体制」の宣言です。加えて、「日米同盟」の強化が言われています。日米一体となっての戦争態勢の準備です。

「防衛力の抜本的強化」「反撃能力」の意味

防衛力の抜本的強化とは「我が国への侵攻を阻止・排除し得る能力」であり「新しい戦い方に対応できる能力」とされています。そして、その鍵とされるのが「スタンド・オフ防衛能力を活用した反撃能力」です。スタンド・オフとは離れたところという意味です。反撃能力とは「相手の領域において、有効な反撃を加える能力」です。「敵基地攻撃能力」といわれることがありますが、政府は攻撃対象を「敵基地」に限定していないのです。「専守防衛」ではないのです。

その能力を必要する理由は「武力攻撃を抑止する。相手からミサイルが発射される際にも、反撃能力により相手からの更なる武力攻撃を防ぎ、国民の命と平和な暮らしを守っていく」という理屈です。

抑止力は機能するのか

政府は、抑止力で「武力攻撃を抑止する」としていますが、その失敗も想定しています。失敗した場合には「反撃能力」で「更なる攻撃を防ぐ」というのです。もちろん「更なる攻撃」を防げる保証はありません。結局「抑止力」の強化とはミサイルの撃ち合いに備えるということなのです。

政府はミサイルの応酬があることを認めています。今、ウクライナで起きていることが日本でも起きることが想定されているのです。

そして忘れてはならないことは、3国はいずれも核兵器保有国だということです。しかも、米国相手では大陸間弾道弾が必要ですが日本相手ではそれは不要です。短中距離ミサイルで十分です。政府は、絶対に避けなければならない「核戦争」を想定しているのです。

日常生活への影響

国全体の防衛体制の強化は、日常生活にも大きな影響を及ぼします。その際たるものは、増税と生活関連予算の削減です。国の安全は全ての国民にかかわることだという理由で、消費税率は上げられ「耐乏生活」を強いられるでしょう。

「安保三文書」は、「国民保護のための体制を強化する。J―ALERTを不断に強化しつつ、弾道ミサイルを想定した避難行動に関する周知・啓発に取り組む」としています。

ミサイルが飛んでくることを想定しての避難訓練が行われるのです。核弾頭が装備されているとして、上着を頭から被り、口と鼻をハンカチで覆うなどして、爆発地点からなるべく遠く離れる訓練もあるかもしれません。「国民保護計画」にはそんなことが書かれているのです。怒りが湧いてきます。

更に、「我が国と郷土を愛する心を養う。自衛官、海上保安官、警察官など危険を顧みず職務に従事する者が適切に評価される取組を進める」とされています。

愛国心が強調され、「兵隊さん。ありがとう」という教育が行われるでしょう。そして、それに同調しない市民は「非国民」、「反日分子」として監視の対象とされるでしょう。

これが、「安保三文書」が想定している日本の近未来なのです。

「平和を望むなら核兵器に依存」を乗り越えよう

政府は、日本の防衛力を強化するだけではなく、米国の核兵器に依存するとしています。米国も「拡大核抑止」を約束しています。「拡大核抑止協議」の強化も予定されています。「平和を望むなら核兵器に依存しよう」というのです。「非核三原則」は無視されています。核抑止が破綻すれば「壊滅的人道上の結末」が起きます。核兵器に依存しての安全などありえないのです。核兵器禁止条約の普遍化と憲法の非軍事平和主義の実現が求められています。

感想

一歩先が見えてきた

東海北陸代表理事 金本 弘

わかりやすく丁寧に説明いただきありがとうございました。

ウクライナ戦争、核禁条約、また沖縄、台湾、中国、北朝鮮の動向や問題点など、新聞やテレビなどの報道から自分の考えを持つよう心掛けていますが、考えるほどパニック状態に。学習会に参加して一歩先が見えてきました。終末時計90秒前の話から核保有国と日本の抑止力の話は、暗く重く八方塞がり感が強かったのですが、後半では「今、戦争か平和か」の分岐点に世界が、自分が立っていると実感し、「憲法の非軍事平和主義の世界化」と「核兵器禁止条約の普遍化」へと進む道が見えてきました。幣原喜重郎の「文明が戦争を抹殺しなければ戦争が文明を抹殺する」という新憲法解釈が77年前に発表されていたことに驚き、感動しました。 もっと多くの人々と学べたらよかったと思います。

県内署名を提出

5万586人分

|

| (左から)前座団長、杉尾議員、 武井外務副大臣 |

核兵器禁止条約長野ネット

長野県原爆被害者の会 (長友会)が参加している「ヒバクシャの願いをつなぐ~核兵器禁止条約をひろげる長野ネット」は1月24日「日本政府に核兵器禁止条約の署名批准を求める署名」5万586人分を武井俊輔外務副大臣に提出しました。杉尾秀哉参議院議員(長野県選挙区)の力添えで実現したものです。

長友会の前座明司副会長(被爆2世)を団長に7人が外務省を訪問。武井副大臣に条約への早期参加、11月の第2回締約国会議へのオブザーバー参加を求めました。武井副大臣は「5万筆以上の署名を重く受け止める」と語りました。

長野ネットは長友会、県原水協、県原水禁、県生協連、県教組などの団体、松本大学学長の菅谷昭さん(前松本市長)、戦没画学生慰霊美術館無言館館主の窪島誠一郎さん、善光寺白蓮坊住職の若麻績敏隆さんら幅広い立場のみなさんが呼びかけ、1昨年7月「ヒバクシャ国際署名長野県推進連絡会」を拡大し、発足しました。(前座明司)

ドキュメンタリー映画「声をあげる高校生たち」完成

ドキュメンタリー映画「声をあげる高校生たち~核兵器禁止条約に署名・批准を」が完成し、2月23日に試写会&トークイベントが東京会場をメインに、オンラインで広島と沖縄会場をつないで開催されました。中・高校生や学生、市民など140人が参加しました。

核兵器禁止条約が発効した2021年、この条約に背を向ける政府の姿勢を変えようと、高校生たちは街頭や学校で署名を集め始めました。1年間で集めた署名は1万3642筆。映画はこの署名活動や、ロシアのウクライナ侵略に抗議する活動、外務省要請行動と核兵器なくそうアピールウォークなど、新型コロナの感染が広がる中、戸惑い、悩みながら励ましあって行動する高校生の姿を描いています。監督は有原誠治さん、ナレーションは斉藤とも子さん。有原さんは「新しい戦前といわれるなかにあって、平和を希求して行動し、発言する高校生たちの姿はまぶしく、まちがいなく希望です。その姿を、多くの方々に届けたいと思い、制作にあたりました」と語りました。日本被団協事務局次長の児玉三智子さんは「高校生の皆さんの粘り強い、諦めない、次世代に繋ぐ活動に期待しています」と述べました。ICAN国際運営委員の川崎哲さんや俳優の吉永小百合さんもこの映画を推薦しています。

映画を製作した高校生平和ゼミナール全国連絡センターは「高校生は学び、交流し、声をあげています。主権者教育を考えるために、反核・平和運動を広げるために、学校でも地域でもこの映画を上映してほしい」とよびかけています。

上映時間40分、DVD頒価2000円。問い合わせ=電話090―4819―2932(沖村)。

締約国会議に参加を

条約発効2周年行動 福岡

福岡県では核兵器禁止条約発効2周年を記念した行動を2月8日JR博多駅の博多口で行ないました。日本政府に核兵器禁止条約の署名と推進を求める署名推進福岡県連絡会主催。7団体16人が参加しました。

日本政府が公言する「核兵器保有国と非保有国の橋渡しをする」ことの最大のチャンスが、締約国会議にオブザーバーとしてでも参加することであること、日本は広島・長崎の原爆、ビキニ水爆被ばく、東海村臨界事故、福島第1原発事故、被爆者医療等々、さまざまな体験と蓄積があることを生かすことができること、などを市民に訴えました。(南嘉久)

被爆二世への影響は?

箕牧委員が質問

放影研地元連絡協議会で

公益財団法人放射線影響研究所第25回広島地元連絡協議会が2月2日、オンラインで開かれました。広島大学の越智光夫学長が会長で、広島県被団協の箕牧智之理事長を含む13人の委員のほかオブザーバー、放影研関係者が出席しました。

箕牧委員の「被爆者から生まれた子どもに多指症と死産が多かったことを放影研はご存知か。私の2番目の子どもは死産でした。私の妻は明日出産という時に子どもを亡くし、非常に悲しい思いをした」との質問に、放影研のウーリック副理事長は「被爆二世調査で被爆後の奇形や死亡について7万7000人の子どもを調査したが被爆の影響を何も検出することが出来なかった。今後の研究では、より高度な技術を用いて被爆の影響の理解を深めていくつもりである」と答弁しました。

また「我々被爆者団体は厚労省へ被爆二世への支援について要望書を出している。その際厚労省は放影研の研究結果で被爆二世への影響はないとされているので要望には応えられない、と言う。影響があるという結論が出れば国から支援が受けられるが、実際はどうなのか」との質問に、放影研の丹羽理事長は「データという事実を集めて粛々と研究し、科学的に解析した結果しか公表できない」と答えましたが、越智会長は「今後も調査を続けてデータを増やしていけば異なる研究結果が出る可能性はゼロではないだろう。今後も研究結果を丁寧に集めて行くことが重要である」と述べました。(箕牧智之)

|

横浜・鶴見で平和と文化のつどい

新婦人鶴見支部は2月4日「新春平和と文化のつどい」を開き会員61人が参加しました。

第1部は被爆者・和田征子さんのお話。「被爆者は被団協が出来るまで何の援助も受けられず、差別と偏見の中生きてきました。日本は唯一の被爆国でありながらいまだに核兵器禁止条約に背を向けている。しかし諦めずに声を上げ続けます」との話に私たちは大きな勇気をもらいました。

第2部は「琉球鶴之会」のみなさんによる琉球舞踊とお話でした。太鼓や三線の生演奏による古典舞踊は、衣装の素晴らしさや独特の動きに感激でした。沖縄の歴史や文化のお話を聞きました。

コロナ禍を経て3年ぶりのつどいは、久しぶりに再会した人達もいて楽しく充実した会でした。

(八木橋とみ子)

「安保三文書」閣議決定に思う

「戦争と平和」は暮らしの問題

下村次弘(岩手)

政府は昨年12月、安保政策を大きく変える「安保三文書」を閣議決定し「敵基地能力」を「反撃能力」と言い換えて保有することを明記した。これで日本が攻撃されていなくても集団的自衛権行使で相手国に攻め込むことが可能になった。タレントのタモリさんが「(新年は)新しい戦前になる…」と発言し話題になっている。日本にも戦争の影がにわかに忍び寄っていることを危惧する人が多くなっている証だ。

地元の「岩手日報」は12月30日論説「安保政策の大転換」で、「2022年を戦後の安保政策の大転換があった年と銘記し、その意味を問い続ける必要がある」「問題なのは、反撃能力に関する議論や国民の理解が深まらないまま、決まったことではないか」「防衛政策への信頼を高めるには、その中身を精緻に積み上げ、説明を尽くすことだ。併せて平和への外交努力がなくてはならない」と共感できる論説を掲載した。

今年は一斉地方選挙の年。地域の課題と併せ「戦争と平和」のことを生きる暮らしの問題として取り上げることを望む。

主権者としての意識

南 嘉久(福岡)

岸田内閣は「安保三文書」を閣議決定し大軍拡の道を踏み出しました。憲法にも違反する戦後の安全保障政策の大転換を、国会の議論や国民に説明することもなく強行したことを断固糾弾します。今、日本国憲法前文の「日本国民は…政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」という箇所が主権者に鋭く問われています。これまでにない厳しい時代を迎えますが、私は同時に戦後日本において真の変革を実現していく時代の始まりと捉えています。主権者意識・自覚と各時代を生きる人間の決定権をふまえた戦略的構想を描くことが、今求められています。

募集=岸田首相への声

G7広島サミットを前に、議長である岸田文雄首相への声を募集します。はがき、封書、またはEメールで日本被団協までお寄せください。

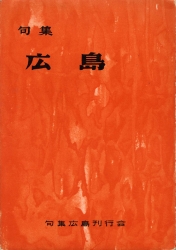

句集「広島」を俳句同人誌が特集

里俳句会『里』2022年11月号

本紙第528号(23年1月号)に句集『広島』500冊が見つかった記事を掲載しました。原爆投下の10年後の8月6日に発行されたこの句集には、有名、無名、初めて詠んだ人を含む545人の1521句が収められています。

里俳句会(兵庫県尼崎市)の同人誌『里』が昨年11月号で、「アンダーフィフティが読む句集『広島』」の特集を組みました。被爆から10年を経て発行された『広島』が伝えたいことはなにか――。里俳句会の50歳以下の俳人たちが句集『広島』を読み、選んだ句の一部を紹介します。

|

|

小畠精三

薬塗るや裸形を女体とも知らで

亀井一郎

腹を紫にして死にましたと妻もう哭くな

紺野耕一

被爆屍体を軍馬は踏まずゆきにけり

佐伯泰子

生きながら腐りゆく身を蛆に任す

釜我半夜月

みどり児は乳房を垂るる血を吸へり

西本昭人

屍体裏返す力あり母探す少女に

芝田杜代

日の暑さ死臭に満てる百日紅

原民喜

疾くと来しジープに解剖拒みけり

岡田信幸

十年経て草青めども原子病

石塚友二

原爆忌華やぎ平和に似て悲し

梅木醉歩

祈る掌は拳となりて原爆忌

須澤秀三

聖夜とやヒロシマ環礁実験図

中村草田男

原爆図の屍の群に兄を求む

谷田壽郎

水着の背原爆痕の少し見ゆ

須藤廣志

かつてわが見し原爆雲よ写真に冷ゆ

前山巨峰

原爆映画見て来て毛布ひっかぶる

高橋青湖

恋秘めてケロイド秘めてセルを着る

山縣虚空

* * *

里俳句会同人で東京二期会会員のオペラ歌手小暮沙優さんによる「原爆句集『広島』を歌う」が8月に開かれます。8月3日広島市中区JMSアステールプラザ、4日神戸市灘区音楽ホール里夢、26日東京北区滝野川会館。協力費2000円予約前金制。問い合わせ=Eメールはactiontsunagu@gmail.com 郵便は〒661―0035尼崎市武庫之荘1―13―20邑書林内

被爆者運動に学ぶ ― ブックレット「被爆者からあなたに」を読んで

|

被団協運動を受け継ぐ責任

湊 武 東友会業務執行理事

東友会では、毎月の執行理事会終了後にブックレット「被爆者からあなたに」の学習会を、6カ月にわたって行ないました。順番にブックレットの項目別に講師となり、関連資料を収集し勉強、そして発表しました。

私の担当は、「被爆者自らの立ち上がり」から「NGO国際シンポジウム」までの項目で、ビキニ事件をきっかけに原水爆禁止運動が始まったことや「原爆被害者の基本要求」の策定等々、被爆者運動に携わった方々の強い想いを感じました。

被団協運動の詳細な経過を知らない我々の様な若手被爆者にとっては、いかに先人たちの活動が真剣なことであったか、良く理解出来るのではないかと思います。この本から多くを学べたことが私の財産になりました。

一被爆者として、先人達の活動してきた被団協運動を、これからも継承し、若い人たちに引き継いでいく責任があると強く思いました。

原水爆禁止運動のスタートとなった、3・1ビキニデーの集会に、今回参加してきます。

相談のまど

デイサービス

行く気にさせるには?

【問】介護認定を受けている母を介護しています。掃除、洗濯や食事の準備で体を休める暇もないのに、母は外に出たがらず家にいて私になにかと注文をつけます。

デイサービスにせめて週1回でも行ってくれれば、私もホッとする時間ができて助かります。ケアマネジャーにも相談しているのですが、本人が行きたがりません。

デイサービスが楽しくてたまらないという人の話も聞いています。母を行く気にさせるにはどうしたらいいでしょうか。

* * *

【答】お母さんにしてみたら、今さら幼稚園児でもあるまいしと思っているかもしれません。ケアマネジャーと相談し、いくつかのデイサービスをお母さんと一緒に見に行くことをおすすめします。気にいるところが見つかるはずです。

通い始めて1カ月くらいは誰でも“帰りたい症候群”に陥るようです。自分が大事にされている、怒られない、ここに居ていいんだと安心できるまでには1~2カ月かかります。おしゃべり相手ができれば、進んで通うようになると思います。家族には「行くのは嫌」と言っていてもお迎えの車が来ると表情が変わり、いそいそと車に向かいます。認知症が進むまでコーラスのサークルに参加していた方は、デイサービスに通ううちに「歌のお稽古にいってくる」と前日から準備をするようになったとの話も聞きました。絵手紙や書道、カラオケなどデイサービスで趣味の世界を広げた方もいます。将棋、囲碁、麻雀などは脳の刺激に、歌は嚥下(えんげ)訓練に、またスタッフの動きを眺めているだけでも心が動きます。

ケアマネジャーや事業所のスタッフと連携して、とにかく週1回から始めてみてはいかがでしょう。

被爆者運動の足跡を継承する場所の確保にご協力を

記憶遺産を継承する会

認定NPO法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は、発足以来10年を経て、被爆者運動史料を中心に被爆者の歩み、たたかいの記録を収集・保存・整理してきました。

現在、それらの資料は南浦和と愛宕、被団協事務所に分散保管されており、そのうち愛宕の事務所は再開発により退出期限が決まっています。他に、被団協調査の膨大な資料や岩佐幹三さんらの遺された資料の保存・整理も急がれています。

これらを一括して保管・活用し、交流もできる継承センター(500㎡)を都内の便利な場所に確保したいと切望しております。

「被団協」新聞の読者のみなさん、そのお知り合いで、貸していただける施設や部屋をお持ちの方はおられないでしょうか。情報の提供も大歓迎です。

なお、土地や施設をご遺贈いただける場合は、専門家によるアドバイスも可能です。ご相談ください。

被爆者運動の足跡をたしかに継承するために、みなさまのご協力をお願いします。(継承する会事務局長・伊藤和久)

連絡先=Eメールinfo-kiokuisan@nomore-hibakusha.org 電話・FAX03―5216―7757