「被団協」新聞2021年12月号(515号)

2021年12月号 主な内容

被爆二世が抱える”不安”浮き彫りに

|

| (左から)横山さん、八木さん、 門川さん、濱住さん、木戸さん |

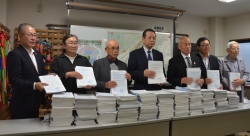

日本被団協全国被爆二世実態調査報告書

日本被団協の全国被爆二世実態調査の報告書が完成し、11月22日に記者会見を行ないました。

2016年に結成60年記念事業の一環として日本被団協が同調査を実施しました(概要について本紙前号既報)。

会見では日本被団協の木戸季市事務局長、濱住治郎事務局次長・「二世」委員会委員長、調査の解析を行なった八木良広昭和女子大学助教、横山寿世理聖学院大学准教授、首都圏二世作業グループの門川惠美子神奈川県原爆被災者の会二世・三世支部長が報告しました。また記者会見には参加できなかった作業グループの被爆二世のうち青木幸雄 千葉県原爆被爆者友愛会事務局長と吉田みちお おりづるの子(東京被爆二世の会)事務局次長から寄せられたコメントを配布しました。

八木さんが調査結果の主な内容と傾向について報告し、国が調査を行なわない中、この調査で被爆二世が抱える課題をまとめることができたと話しました。横山さんは日本被団協だからこそ実現できた全国規模の調査であると強調しました。

門川さんは、「調査票の一枚一枚をデータ入力していく作業の中で、多くの被爆二世が不安から逃れられず生活していることが浮かび上がった。私自身個人的なものと思い込んでいたものがみんなもそうなんだとわかった」などと語り、「調査報告をこれからの被爆二世の運動に役立てたい」と述べました。

報告書はA4判102ページ。1部1000円+送料。申込みは日本被団協事務局(03―3438―1897)まで。

坪井直代表委員 死去

|

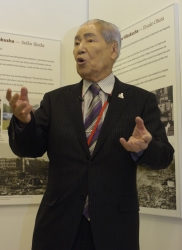

| 2010年 ニューヨークの国連原爆展で 証言する坪井さん |

「ネバーギブアップ」の信念貫き

坪井直日本被団協代表委員が10月24日、貧血による不整脈のため死去しました。96歳でした。

広島工業専門学校(現広島大学)に在学中の20歳のとき、爆心地から1・2キロの広島市富士見町路上で被爆。全身に大やけどを負い御幸橋西詰めまでたどり着き、路上に「坪井直ここに死す」と書き残しました。戦後は中学校の数学教師となり、生徒たちに原爆の体験を語りました。

1986年に校長として定年を迎えてから広島県原爆被害者団体協議会の事務局長や理事長を務めました。日本被団協では1998年から代表理事、2000年から代表委員。2011年に谷本清平和賞受賞、2018年に広島市名誉市民。

2005年と2010年、NPT再検討会議日本被団協代表団ニューヨーク行動では団長を務めました。

本紙2019年新年号の年頭所感に「今まで国内はもちろん21回渡航し平和を訴えてきた。波乱万丈の人生であったが体力、気力ともに弱まり、最期の時を考えざるを得ない。しかし、ネバーギブアップの信念がゆるぎないことを神仏に誓います」と記していました。

(3面に追悼文)

日本被団協結成65周年 私と被団協

一心同体のような

田中熙巳 日本被団協代表委員

日本被団協と僕とのかかわりは長崎原爆の“体験者”の一人として1956年8月10日の歴史的な結成総会に居合わせたことからはじまります。しかし、僕が“原爆の被害者”意識にめざめ、日本被団協の運動に参加するのは、それからほぼ15年後のことです。

母子家庭で被爆した僕の家族は、生活の後ろ盾になっていた伯母たちの命を原爆で奪われ、極貧の生活を強いられました。中学、高校、大学と働きながらの勉学を終えて東北大学の工学部で研究助手の職を得たのは1960年の春でした。着任した大学のキャンパスは60年安保で騒然としていました。まもなく組合の運動に参加し、大学の民主化の運動に参加したりするようになり、「宮城県原爆被害者の会=はぎの会」に顔を出したのは70年代の初めでした。

この間、日本被団協は結成の翌年57年には、原爆投下から12年間放置していた日本政府に、初めての被爆者対策として「原爆被爆者の医療等に関する法律」(原爆医療法)を制定させていました。厚生大臣が原爆に起因すると認定した疾病・障害に医療を給付するという施策と、放射線を被ばくしたと考えられる人に被爆者健康手帳を交付し、年2回の健康診断を無料で行なう、というものでした。

ちょうどその頃、被爆者の白血病が急増して週刊誌がしきりに報じていて、長崎の親しい友人が白血病で急死したことを知りました。ショックを受け、僕も放射線を浴びていることに気づかされ、被爆者健康手帳を取得し、春秋の定期健診を受けるようにしました。

70年に「はぎの会」に顔を出して間もなく事務局長に。最初に取り組んだのは、68年に制定された「原爆被爆者の特別措置に関する法律(原爆特別措置法)」の諸手当受給制度を全面的に活用することでした。支援団体や民主医療機関の協力を得て県内各地で「自主健診」を実施、「健康管理手当」の受給該当者にはその場で申請の相談に応じました。県内各地の被爆者と会う絶好の機会にもなり、手当受給者は急増し、会員から喜ばれました。寄付も飛躍的に増えました。

やがて、東北ブロック(6県)の代表理事も務めることになり、度々の県内行脚や、5日間のすわりこみを含む中央行動、諸会議参加のための上京も重なりました。そのころから今日までほぼ50年、ボランティアながら日本被団協の仕事にかなりの時間を割いてきました。2000年から17年まで事務局長を務めました。03年までは本務であった研究、教育の仕事を務めながらの多忙な生活を送ったものです。

50年に及ぶ日本被団協とのかかわりの中で思い出深い取りくみを二つほどあげてみます。

国連NGOが中心になって77年に東京、広島、長崎で「被爆の実相と被爆者の実情」に関する国際シンポジウムを開催した運動があります。前年に、「核兵器の全面禁止を国連に要請する第2次国民代表団」に宮城の被爆者として参加し、「国連による原爆調査」を要請したいきさつもあり、このシンポジウムの成功に全力を尽くしました。

県内被爆者の全員を調査の対象とする計画を立て、さまざまな支援組織の協力を得て、複数の調査委員が、長年一人で抱えてきた苦しみや不安に耳を傾けることで被爆者の心を開かせることに努めました。互いに心を交わしあった調査によって、調査する人も調査される人(被爆者)も変わりました。

77シンポは国際的にも大きな成果を上げた運動となりました。

この調査に協力、参加し、苦しみから解き放された全国の被爆者たちは、要求実現の日本被団協の運動に積極的に参加するようになりました。

米ソの核軍拡競争が厳しいなか、78年、第1回国連軍縮特別総会が国連本部で開催されました。日本被団協は40人の代表が参加し、原爆被害の実相を世界に伝えることにしました。この代表団のメンバーは当時の各県の被爆者団体の会長や事務局長クラスの方々でした。その代表団の事務局長を僕がやれということになりました。日本被団協の全国の代表的な人々をほとんど知らない僕が務まるはずはない、と固辞しつつも引き受けざるを得なくなりました。大変な役割でしたが、この経験はその後の僕の被爆者運動での素晴らしい土壌になりました。

はぎの会の事務局長や東北ブロックの代表理事を務めながら、78年に公益法人の日本被団協原爆被爆者中央相談所が創設されると財務担当の理事も仰せつかり、被団協運動に割く時間がますます増えていきました。

本務の研究・教育がおろそかになっていきました。忸怩たるものがあります。それでも、63歳の定年まで仕事ができた国立大学の牧歌的良き時代が懐かしく思い出されます。研究・教育を共にした同僚たちは、迷惑をうけながらも僕の被爆者運動を支援してくれていたのだとありがたく思っています。

日本被団協の事務局長を2回、延べ20年間務めました。84年から3年間と2000年から03年までは、本業と掛け持ちでしたので本当に多忙でした。87年事務局長辞任前後に体調不良をまねきましたが、その時期を除くと概ね健康であったことが幸いしたと思っています。この間の日本被団協の運動の何もかもが僕の毎日の生活の一部だったといっても過言ではないでしょう。まるで一心同体のような…。

70年以降の僕の自分史は、日本被団協史の一部みたいになるかもね。

被爆者運動の歴史を学ぶ

|

| 北海道講習会 |

講習会と学習会 北海道

北海道ブロック中央相談所講習会を、札幌市被爆者の会秋の学習会を兼ねて11月3日札幌市内で開催し、被爆者、被爆二世、支援・協力者、学生ら37人が参加しました。

日本被団協の木戸季市事務局長の「被爆者からあなたに」と題する講演をオンラインで視聴。木戸さんは長崎で被爆したご自身の被爆体験を語り、「私は4度被爆者になった」として、被団協の運動とご自身とのかかわり、運動のいくつかのエポックとその意義について話されました。

参加した被爆者も若年・幼少で被爆した人たちが多く、被爆の全体像やどのような運動で被爆者援護施策を充実させてきたか、国家補償を求めるのはなぜかなど必ずしもよくわかっていません。被爆二世や支援・協力者、学生も同様です。その意味で、参加者が最も知りたいと思っていたことに正面から応える時宜にかなった講演でした。

「被爆者の話を初めて聞いた」という学生、「高齢の被爆者がいまも頑張っている、私たちもまだまだ頑張らなければ」という支援者の感想に見られるように、継承のすそ野を広げるうえでも大変意義のある学習会でした。なお参加者には『被爆者からあなたに』(岩波ブックレット)と中央相談所の教材を配布しました。(北明邦雄)

熱心に意見交換

|

| 北海道二世プラスの会 |

北海道二世プラスの会

11月3日午後、午前中に開かれた講習会に続けて参加者はそのままに被爆二世プラスの会会員のつどいを開きました。

最初に昨年亡くなった岩佐幹三さんの被爆体験の紙芝居『戦いはまだ終わらない』(金沢市の被爆者や有志による「平和の子ら」委員会制作)を小林春恵さんが語り手となり正面スクリーンに映写しました。

次いで二世プラスの会の1年間の活動と会計報告、その後こもごも感想を出し合い、被爆を直接知らない世代が被爆体験をどう受け取り、さらに戦争も原爆も知らない子どもたちにどう伝えていくかなどについて意見を交換しました。

昨年亡くなった道被爆者協会副会長服部十郎さんの被爆体験が、稚内の教員の平和教育の中で絵本になったことが紹介され、また絵本『ランタンと鶴』を寄贈くださった本願寺の方が絵本の制作意図を話されました。

また道から提示のあった被爆二世健康記録簿について要望を出し合いました。道に具体的な要望を出す予定です。

(川去裕子)

次世代に受け継ぐ運動

|

| 近畿講習会 |

交流会と講習会 兵庫

近畿ブロックの相談事業講習会を11月13日、神戸市内で開き、39人が参加しました。午前中は参加者の交流会、午後は日本被団協の木戸季市事務局長の講演でした。

交流会では各市の会から「被爆者数が減ったから予算を減らすっておかしい。『黒い雨』地域の被害者はじめ、被爆者と認められるべき方々全員に手帳が交付されるよう運動を」「会報とともに『お誕生日のお祝い手紙』が喜ばれている」「会の維持が難しいが、市が熱心に応援してくれるし会費を送ってくれる会員のことを思うとどうしようか考え中」など、いろいろな経験、苦労、抱負などが語られました。

木戸事務局長は「ブックレット『被爆者からあなたへ』を活用してほしい」「現行法は『原爆被害者援護法』ではない。国家補償ではなく『社会保障』の範囲に狭めたもの」等々と語り、「『ふたたび被爆者をつくるな』という運動の原点は、これから被爆者になるかもしれない世代に受け継がれるべき。今日の交流会で、二世・三世の方たちがそれを語ってくれた」と話しました。

(副島圀義)

締約国会議に被爆者の声を

平和首長会議欧州支部

平和首長会議のヨーロッパ支部会議が10月21日オンラインで開催され、日本被団協の和田征子事務局次長が被爆証言と被爆者の運動について発言ました。

会議では首長らのほか欧州に本部をおく団体・組織代表の発言が続きました。

ノルウエー・オスロ市長はNATO加盟国で初めて核兵器禁止条約締約国会議(3月)にオブザーバーとして出席するとし、核兵器が殺戮以外に目的はない兵器であるとのべました。

締約国会議議長を務めるオーストリアのクメント氏は、核兵器の非人道性を強調、共通の目的を持つ市民社会にも会議出席を呼びかけました。

バチカンの枢機卿は、2017年バチカンが開催した軍縮会議で教皇が核兵器の使用だけでなく保有をも非難したことに触れ、道義的責任を相互理解のなかで果たすよう述べました。

原爆投下時から被爆者の支援を続けてきた赤十字国際委員会(ICRC)は、被爆者の声を聴くこと、若者への教育、締約国会議で忠実に結果に向かって進むことなどを強調しました。

ICANのベアトリス・フィン代表はじめ、多くが和田事務局次長の発言に言及しましました。

生協ひろしま 署名8万余を被爆7団体へ

|

日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める署名8万6391筆を、生協ひろしま(横山弘成理事長)が11月15日、広島被爆者7団体へ届けました。

横山理事長ら5人が広島市の広島平和会館を訪問。5月から10月に組合員たちから集めた署名を広島県被団協の箕牧智之理事長と、もう一つの県被団協の佐久間邦彦理事長に手渡しました。

横山理事長は、「被爆者の熱意に動かされました。政府に核兵器廃絶のリーダーシップをとってほしいという組合員の願いが込められています」と説明。

箕牧理事長は「日本被団協を通じて広島県選出の岸田文雄首相に届けます」と感謝と決意を語り、佐久間理事長は「核兵器廃絶の大きな力になります」と、お礼を述べました。

条約発効後から7団体に寄せられた署名数は、これを含めて約47万2千筆(11月20日現在)。県内だけでなく、全国各地の反核・平和団体、労組などから届いています。

(田中聰司)

被爆者行脚、今年も

|

全自治体へ 愛知

愛知県原水爆被災者の会(愛友会)は、愛知県下すべての自治体(県と54市町村)に向けて、今年で54年目となる被爆者行脚を10月25日にスタートし11月12日まで取り組みました。

事前に要請書を郵送で届け、文書回答を要請しています。従来、回答書をもとに非核平和行政の推進と被爆者支援策の充実について懇談を重ねてきましたが、コロナ禍の影響で懇談できたのは県を含め18自治体でした。37市町村は懇談できませんでしたが、愛友会の役員が自治体幹部から直接回答書を受領するという方式で訪問しました。

最終日の11月12日には金本弘愛友会理事長と10人の被爆者、3人の被爆二世が愛知県庁を訪問。保健医療局医務部長、総務課、教育委員会、議会事務局など13人が対応しました(写真)。懇談にあたり被爆者はそれぞれ簡潔に自らの被爆体験を語りました。長崎で生後4か月の時に被爆し原爆孤児となった山川福美さんは「日本政府が核兵器禁止に条約に反対しているのは本当に悲しい」と話しました。

国に対して核兵器禁止条約に賛成するよう県知事として意見を表明して欲しいという要望に県は「国の専権事項だ」として慎重な対応をすると述べるにとどまりました。

被爆者行脚では、懇談した市町村の多くで首長、議長が対応してくれました。賛同募金も寄せられ、「毎年の被爆者行脚での働きかけもあり、今年平和自治体宣言を行なった」(幸田町)など、運動の積み重ねの中で、毎年、少しずつ前進と変化が生まれています。

(大村義則)

確信もって取り組みを

|

ブックレット学習会 長崎

長崎被災協は11月13日被災協地下講堂で岩波ブックレット『被爆者からあなたに』の学習会を開催しました(写真)。被爆者、被爆二世、被災協職員と一般市民の計12人が参加しました。

まず田中重光会長が、被爆直後の長崎の惨状に触れ、人間らしく死ぬことさえも許されなかったこと、その後も差別に苦しみ、自殺した人も大勢いたことを話しました。また、ビキニ水爆実験による被害の後、全国の世論の高まりの中で第2回原水爆禁止世界大会が長崎で開催され、その際待望の日本被団協や長崎被災協が誕生したことを話しました。

続いて横山照子副会長が、1973年の「要求骨子」実現大運動や80年の国家補償を否定した基本懇「意見」について話し、いわゆる「受忍論」が援護法の実現を妨げていることを報告。また、被爆者運動の貢献もあり今年1月22日、遂に核兵器禁止条約が発効したことを受け「日本が変われば世界が変わる。“被爆国”日本の政府の責任を追及し、批准を求めていこう」と訴えました。

コロナ禍で、被爆75年、日本被団協結成65年、NPT発効50年という歴史的な年であった昨年から今年の大半の活動がストップしてしまいましたが、確信をもって取り組んでいく必要性を共有しました。(柿田富美枝)

坪井直さんを悼む

田中熙巳

坪井直さん! あの御幸橋西詰めの惨状の中からよく生き延びられ、人類史上初の残虐極まりない原子爆弾の非人道性を告発し、ふたたび繰り返させないことを世界に訴えつづけて97年の生を全うされました。訴えの最後は常に「ネバー・ギブ・アップ」でした。

教員生活を送られた坪井さんは生徒たちに被爆体験をよく語っておられたそうですね。退職後、広島県被団協の事務局長、理事長として、また日本被団協代表委員の一人として、広島の被爆者の顔として、核兵器廃絶の運動の先頭に立たれました。アメリカの核抑止力に依存する日本国の歴代の総理大臣や核超大国アメリカのオバマ大統領との会見の中で、怒りを希望への微笑に転換させた坪井さんの強さを感じさせられました。

どうか安らかに。

相談のまど

長崎8キロで被爆 原爆症認定申請できますか

【問】2歳の時に長崎の爆心地から8キロで被爆、小さい時から体が弱く学校の体育の時間は休んでいました。今年「肺がん」と診断され手術したばかりです。主治医は「原因がわからない」と言っています。原爆症の認定申請はできますか。

* * *

【答】原爆症の認定については、日本被団協の原爆症認定集団訴訟の結果、「新しい審査の方針」が出されました(最終改訂2013年)。

その中で「悪性腫瘍(固形がんなど)」については「積極的に認定する範囲」として 「ア、被爆地点が爆心地より3・5キロ以内である者 イ、原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2キロ以内に入市した者 ウ、原爆投下より約100時間経過後から、原爆投下後より約2週間以内の期間に、爆心地から約2キロ以内の地点に1週間程度以上滞在した者」となっています。

あなたの場合、「8キロで被爆」というだけでは積極認定の要件には該当しません。しかし、ご両親に連れられて爆心地近くまで入市したということがあれば該当すると思います。ご兄弟などに聞いて確認してみてください。また、審査の方針では「申請者の被ばく線量、既往歴、環境因子、生活歴等を総合的に勘案して個別にその起因性を総合的に判断する」とも言っていますので、被爆時の状況、被爆後の急性症状やその後の健康状態などを詳しく書いて申請されてもいいでしょう。

「原爆症認定制度の在り方に関する日本被団協の提言」の中で、「いのち、からだ、こころ、くらし」の被害に対する償いとしての援護を求めています。引き続き、声を上げていくことが大切なことと思います。

設立10周年を迎えて

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会 事務局長 伊藤和久

2021年12月10日、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は10周年を迎えます。

2011年11月25日、会発足呼びかけ人代表の大江健三郎さん、肥田舜太郎さん、安斎育郎さん、岩佐幹三さんが揃って記者会見に臨み、被爆者の思いや歩みの記録を後世に遺し受け継ぐ意味を、それぞれの言葉で語っていただきました。それから今日まで貴重な資料を収集・整理・保存し、その資料を活用して、人類史的な被爆者運動の足跡を内外に発信する基礎的な土台を築くことができました。

これまでご支援いただいた皆さまに心より感謝いたします。これからは「ノーモア・ヒバクシャ継承センター」を東京に設立するとともに、全国各地で拠点づくりをすすめ、“ノーモア・ヒバクシャ”の運動を次の世代に継承していかなければなりません。その真価は次の10年で問われることになると、決意を新たにしています。引き続きご支援をお願いします。

12月11日、10周年記念企画オンライン集会を開きます。詳しくはHPをご覧ください。