「被団協」新聞2021年11月号(514号)

2021年11月号 主な内容

「ひとりでも運動は続ける」支援者と協力しさらに

日本被団協全国都道府県代表者会議

日本被団協は、全国都道府県代表者会議を10月13~14日に開催しました。昨年は新型コロナ禍のため開催を見送りましたが、今年は会場(東京・お茶の水ホテルジュラク)での対面参加とパソコンでのオンライン参加を併用するハイブリッド形式で行ないました。

|

田中熙巳代表委員が開会挨拶で「国内情勢が首相交代、衆議院解散・総選挙と目まぐるしく変わる中でも核兵器廃絶に向けた国の動きには注目し続けねばならない。一方、被団協運動の継承は喫緊の課題であり、今後組織的、財政的にどのように対策すればよいのか、皆さんで忌憚のない意見交換をしていただきたい」と述べました。

これからの被団協運動

初日1番目の議題は、「これからの被団協運動について」。まず木戸季市事務局長が、自ら電話で行なった「都道府県被団協の実態調査」の結果に基づいて、各地の現状などについて報告し、その後全体での討議に移りました。

来年「閉会」を決めている石川友の会会長の西本多美子さん(オンライン)は「軽々しく閉会を決めたわけではない。主な役員が次々と亡くなる中、1人で踏ん張って苦しみ、涙した。組織として正当に処理できる今のうちに閉会すべきと判断した。しかし、被爆者個人としてはこれまで通り活動を続ける」と発言しました。

秋田県被団協事務局長の佐藤力美さん(会場)は「秋田県の被爆者は15人になったが1人になっても続けていく。被団協の名前がなくなれば活動ができなくなる。だから、日本被団協は何が何でも活動を続けてほしい」と訴えました。

神奈川原爆被災者の会の門川恵美子さん(二世・会場)は「岩波ブックレット『被爆者からあなたに―いま伝えたいこと』を精読し、被爆者運動の原点を知った。今後については二世も不安をおぼえている。二世の実態をよく知って今後の運動を進めて欲しい」と発言しました。

各地の被爆者組織と運動の存続には、これまでともに運動を進めてきた支援者との協力がさらに必要、との展望が示されました。

被爆二世調査の概要報告

2番目の議題は、「全国被爆二世実態調査報告について」。この実態調査は日本被団協結成60周年記念事業の一環として2016年に実施、19年の代表者会議で中間報告が行なわれています。今年11月に最終報告書が完成、発表されることになり、八木良弘さん(昭和女子大学)が調査結果の概要について動画で報告しました(6面参照)。その後各地の被爆二世の現状について兵庫、神奈川、東京、岡山、長崎、愛知、福岡、富山、埼玉の各都県からそれぞれ報告がありました。

日本被団協財政の確立

2日目最初の議題は「財政の確立について」。東勝廣事業財政部長が、日本被団協財政の現状、活動維持募金の結果と現状、活動維持募金の新たな取り組みについて報告しました。日本被団協は収入の多くが寄付金です。運動を続けて行くには広く寄付をお願いすることが必須となり、2016年から5年間取り組んだ活動維持募金は、目標額1億5000万円に対し実績額は約3700万円でした。そこで今年からの5年間、あらためて活動維持募金に取り組むことになりました。

参加者からは「高齢化が進んできた被爆者にこれ以上、募金のお願いをするのは心苦しいし、無理である。広く支援者・団体や全国民さらに全世界に訴えて、協力してもらえるような方策を検討して欲しい」との意見が出されました。東部長は「事情は重々理解している。その上で、まず内部のできる範囲でお願いしたい」とこたえました。

次の議題は「核兵器禁止条約に関する国会議員アンケートについて」。木戸事務局長が報告しました(3面参照)。

続いて「日本被団協65周年功労者表彰」がありました。コロナ禍のため式典等の行事はせず、功労者48人の氏名を濵中紀子事務局次長が読み上げました。

最後に「アピール」(3面に全文)を東友会の山田玲子さんが読み上げ、拍手で確認して閉会となりました。

功労者表彰

|

日本被団協は結成65周年にあたって功労者表彰を行ないました。過去に表彰された人を除き、日本被団協役員を5年以上勤めた人と都道府県の会から推薦された人、48人です。10月14日代表者会議の中で氏名を発表し表彰状を送りました。

功労者(敬称略)眞田保 金本弘 箕牧智之 藤森俊希 大下克典 濱住治郎 和田征子 濵中紀子 田中正司 藤田和矩 中谷敏太郎(故人) 佐藤力美 三田健二郎 家島昌志 的早克真 服部道子 峰孝久 弓削崇 別所安枝 入江利恵子 遠山睦子 佐野眞穗子 今井和子 前座明司 豊嶋恒之 石原洋輔 丹羽洋子 伊藤定實 梅岡昭生 久代譲 山口詔利 小野俊子 古石忠臣 廣信靖之 田辺琴江 苞山正男 田口正行 原美男 渡辺房夫 斎藤寿美子 富林健二 岡本教義 千代田不三男 山田守 田中重光 小峰秀孝 比嘉正雄 兼城賢榮

座標

市民の力で「核の傘」脱却を

核兵器禁止条約拒否の日本政府

外務省の資料によると1945年8月10日、日本政府は中立国スイスを通じて「本件爆弾(広島に投下された原子爆弾)を使用せるは人類文化に対する新たな罪状なり」と米国に厳しく抗議した、とあります。しかし、終戦後は原爆投下について「米国に対して正式に抗議したことはないはずだ」(外務省筋)。

敗戦後、占領下におかれた日本は米国の強い報道管制により、被爆の実相をことごとく隠蔽しました。犠牲者数はもとより、生きのびた人たちの心、体、生活における苦しみ、悲しみの公表は、文字だけでなく、あらゆる媒体を使っての表現禁止、国内外のジャーナリストにも原爆に関する報道は禁止されました。被爆者自身も見えない放射能の影響を知ることもなく、社会の差別や偏見の中に置かれてきました。

今日、日本政府に核兵器の存在に抗議する姿は見られません。発効した核兵器禁止条約に、署名も批准もしない政府の態度はどこから来るのでしょうか。「究極的には廃絶という目標は目指すが、日本をとりまく現在の厳しい安全保障環境の下では、米国の核の傘に守ってもらう」という方針が、本当に国民の命と財産を守る安全保障になるのでしょうか。他に目論見があるのではないか。

日本は核兵器保有を望んできたのでしょうか。米国はそれを望まず「核の傘」をさしかけてきたのが「核戦略であれ通常戦略であれ日本への武力攻撃があった場合、米国は日本を防衛する」という約束で、日本は1970年発効のNPT(核兵器不拡散条約)を1976年に批准しました。非核保有国は核兵器の製造・取得が禁止されます。

占領下の報道管制下の取引のような傘から脱却できる政府をつくるのは、私たち市民の力です。

核抑止の克服を

|

「安全保障とは何か―」シンポジウム

9月26日、国連が定める「核兵器廃絶国際デー」を記念して、オンラインシンポジウム「安全保障とは何か―パンデミックの時代に考える」を行ないました。堀潤さんと能條桃子さんをゲストに、外務省の池松英浩審議官、国連広報センターの根本かおる所長、日本被団協の田中熙巳代表委員ほかが登壇しました。核兵器廃絶日本NGO連絡会主催、国連広報センター共催で毎年イベントを開催していますが、今年は国会議員との面会などを行なっているKNOW NUKES TOKYOなど首都圏の大学生が企画・運営の中心を担いました。

冒頭、学生らへのアンケートを基に作成した「被爆国日本のU25(25歳以下)による提言書」を大学1年の高垣慶太さんが池松審議官に提出、議論の土台になりました。「提言書」では、日本の核兵器禁止条約への参加、具体的な政策の提示などを求めています。

議論は核抑止の克服にまで発展し、田中代表委員の「北朝鮮の核開発にストップをかける第一歩は、日本が核の傘から外れ核は不要と鮮明にすること」との発言が印象的でした。

「提言書」が「安全保障」の議論の土俵を、これまでの専門家の領域から市民社会へと変化させたと思います。

このシンポジウムを通して仲間の環が広がりました。私たちは多様な議論の場を作り続けます。(シンポジウム企画責任者・高橋悠太)

東アフリカの宗教指導者にオンライン証言

|

日本被団協事務局次長 和田征子

9月28日、東アフリカのケニア、モーリシャス、ジンバブエ、セーシェルなど7カ国の人々とのオンライン集会がありました。ピースボート主催。参加者は、平和のための宗教指導者アフリカ協議会(本部をケニアに置くアフリカ全土に加盟団体を持つ)のみなさんでした。

被爆証言と被爆者運動、日本政府の核政策と被爆者の願いなどをお話ししました。参加者からは、これまで被爆者が運動を続けてきたことへの感謝の言葉と共に多くの質問や感想が寄せられました。

「ヨーロッパでも話をしているか」の質問に、40年以上前から外国訪問をし、5つの核兵器保有国にも代表団を派遣したことを伝えました。「教育の重要性」については、正しい教育を行う政府を作ることが大事で、日本のかつての軍国教育は誤りであったと話しました。またモーリシャス共和国から「核兵器禁止条約の採択に賛成したが批准できないのは、小さな島の一つに米軍が駐留しているため」との弁明がありましたが、日本も同様な状況であり、私たちの運動が大切であると伝えました。

祈りに始まり祈りに終わった良い集会でした。

NPT再検討会議 来年1月4日~28日開催

日本被団協国連原爆展準備すすむ

2020年4月に開催予定だったNPT(核兵器不拡散条約)再検討会議は、新型コロナウイルスの感染拡大で繰り返し延期されていましたが、2022年1月の開催が決まりました。同会議の議長に内定しているアルゼンチンのスラウビネン氏が、再検討会議を来年1月4日から28日に、ニューヨークの国連本部で開催することで加盟国と合意したことを発表。会議は対面形式で行なうとしていますが、市民団体の参加は感染対策としてオンライン形式にするとしています。

日本被団協はニューヨーク国連本部ロビーでの原爆展開催を目指し準備を進めてきました。会議の延期でロビーのギャラリー予約状況が変わり、今回は今年の12月中旬から来年1月初旬までの期間で開催予定で、準備の大詰めを迎えています。

|

岩佐幹三さん追悼集

『被爆者を超え人間として伝えたい』

昨年9月7日に死去した岩佐幹三さん(ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会代表理事・日本被団協顧問)の追悼集が、「追悼する会」により発行されました。

「被爆者を超え人間として伝えたい」と題し、NHK「被爆者からの手紙」に応募した原稿や原爆被害者調査に答えた手書きの調査票、活動を記録した写真ほか、50人以上から寄せられた追悼文を収録。追悼文から、様々な面をもった「人間・岩佐幹三」が浮かび上がります。

A4判28ページ。非売品ですが若干の残部がありますので、希望する方は日本被団協事務局に連絡を。実費負担をお願いします。

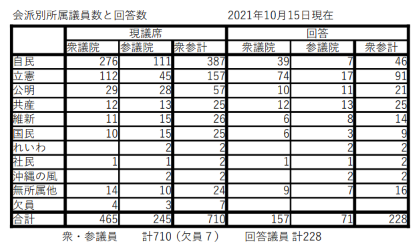

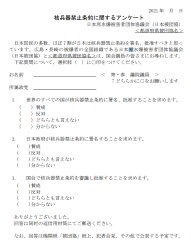

核兵器禁止条約国会議員アンケート(衆院解散前)

日本の条約への参加に賛成は25%

日本被団協は7月末から9月末にかけ、すべての国会議員に「核兵器禁止条約に関するアンケート」を実施しました。

27の都府県被団協が地元選出議員434人にアンケートを届け、その他の議員には日本被団協から郵送。9月時点での現職703人のうち228人から回答を得ました。昨年12月に実施した同様のアンケートに比べて増えたものの、回答数は約3割強に留まりました。

核兵器禁止条約に日本政府が署名することと国会で審議し批准することに賛成の回答は回答者の中では7割を超えましたが、全国会議員の中では約25%。「中長期的には日本が条約を批准できるような安全保障環境をつくり出していくべき」とのコメントや、選択肢に「最終的には」の言葉を挿入するなど、条件付きの回答もありました。

10月15日までに寄せられた全員の回答を、日本被団協ホームページで公開しています。

『被爆者からあなたに――いま伝えたいこと』(岩波ブックレット)

日本原水爆被害者団体協議会編(620円+税)

|

1945年8月、アメリカが広島・長崎に投下した原子爆弾の被害者は、「世界に訴うべきは訴え、国家に求むべきは求め、自ら立ち上がり、互いに相救う道を講ずる」ため、1956年8月、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)を結成しました。

以来65年、原爆が人間にもたらした被害を究明しながら、その反人間性を訴え、核兵器の廃絶と原爆被害への国家補償の実現を求めてきました。

このブックレットは、核兵器禁止条約の発効にいたる被爆者運動のあゆみをたどりながら、被爆者の願いを実現する道とそれを阻むものを明らかにしています。

被爆者が、核兵器廃絶と切り離せない要求として、原爆被害への国家補償を求めつづけるのはなぜなのか。「被爆国」日本の政府がなぜ、この条約に署名も批准もしようとしないのか。このブックレットを手がかりに考えられる内容となっています。

ブックレットはお近くの書店で購入できますが、入手しにくい場合は、日本被団協にお申し込みください(送料実費)。

日本被団協結成65周年 私と被団協

|

| 被爆者初の国会請願 (1956年3月20日) |

被爆者の勇気

内藤雅義 弁護士

被団協とのつきあいは44年になる。

77シンポの年に弁護士となり、被団協運動に関与することになった。強く関与するようになったきっかけは、椎名弁護士、池田弁護士の音頭で始まった京都市民法廷で聞いた被爆者の話である。

被爆前・被爆・被爆後で人生を時系列で組み立てる生活史調査の手法を教えてもらったこと、1980年12月基本懇意見書発表の前日、港区芝の大門旅館に泊まりこんで徹夜で声明を書き上げたこと、京都市民法廷が国民法廷運動につながったこと、その後の原爆症認定訴訟など多くのことが思い起こされる。

ただ、強く印象に残っているのは、弁護士として相談にのった被爆者のことである。

姉が大声を上げて壁をたたくためアパートの家主から退去を迫られたと妹からの相談にのった事案がある。その姉は長い間、雨戸を閉めっぱなしにして外へ出ず、妹は姉に比べると遠距離被爆で遠慮していた。最終的に明け渡しの強制執行の際に、姉を病院に運んだ。その姉の葬儀はとても寂しかった。

息子がサラ金で困っているとして相談にのった被爆女性は、筆談での相談であった。彼女は被爆の際、背中の子どもを失い、その後生まれた子どもが新生児メレナにより失血死した。これをきっかけに離婚して上京。三河島脱線事故で負傷し、その際投与されたストレプトマイシンにより耳が聞こえなくなっていた。彼女は、このような不幸が続くのは被爆の時に助けを求める人を見捨てて逃げたことの罰だと語り、被爆の時のことを言葉にすると嘔吐すると語っていた。

被爆で記憶を喪失し孤児で戸籍もないという被爆男性と長年一緒に暮らすという女性から、男性の戸籍を作りたいという相談があった。男性が記憶を引き出す治療を受けた後に見た夢を頼りに私が岡山に行き、それをきっかけに戸籍と配偶者が見つかった。男性は岡山へ戻ってしまい、相談に来た女性と別れてしまった。男性はとても優しかったのだという。

これらの人生を翻弄された人々にどれだけ役に立ったのか、心が痛む。

被爆後、国家補償と核兵器廃絶に向けて立ち上がり、声を上げ続ける被爆者と、翻弄され続ける被爆者との違いは何だろう。声を上げる勇気につながる出会いがあったのだと思う。

私にとっては、被爆者との出会いは、人生を考え続けるきっかけとなった。でも、被爆者のような勇気を未だ持ち得ていない。

|

| 援護法制定をめざす全国行脚 (1978年4月17日) |

「地続きの歩み」を後世に

松田忍 昭和女子大学人間文化学部准教授

ささいなきっかけからノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会とつながりを持ち、学生たちと共に、被団協関連文書の整理に関わるようになり、10年の月日が流れました。これまで史料整理会に参加した100名以上の学生たちは、史料と向き合う時間とともに、栗原淑江さん(継承する会)から被爆者運動を通した現代社会の見え方のお話を伺う「おやつの時間」をとても大事にしていました。

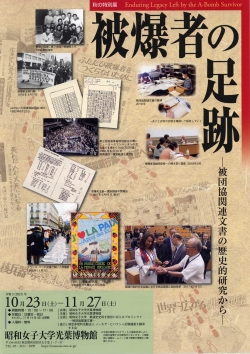

さらに2018年度からは、昭和女子大学で「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト―被団協関連文書―」を立ち上げ、学生たちと共に、歴史学の立場から被爆者運動を分析する共同研究を開始しました。足かけ4年間にわたる研究内容は、2021年10月23日から11月27日に開催される昭和女子大学光葉博物館「〈秋の特別展〉被爆者の足跡―被団協関連文書の歴史的研究から―」にて発表予定です。

歴史研究の対象としての被団協と向き合ってきて、つくづく思うのは「あの日」の必然の結果として今日があるわけではないとの当たり前の気づきです。くつがえらない「受忍論」/「受忍論」に立ちむかう人びと、今もなお世界に残る核兵器/核兵器禁止条約の発効…、それら全てが人びとの営為の結果として存在します。たとえば、「受忍論」をとってみても、被爆者たちが原爆被害と向き合い続け、訴え続けて、はじめて論点として明確になったわけです。

「あの日」キノコ雲の下の人びとは、人間として何もすることが出来なかったかも知れません。しかしその後、被爆者のみなさまが人間として生きて考え抜き、歴史を作ってこられた。その事実の重みの確かさが、心の底から私たちを勇気づけてくれます。

被爆者が考えてきた歴史を知ることで、戦後社会の構造がクリアに見えてきます。私たちが歴史として後世に伝えるべきなのは「あの日」だけではなく、「あの日」から現在までの被爆者たちの地続きの歩み全てなのだと思います。

非戦・不戦の思い

根本雅也 松山大学人文学部准教授

結成65周年おめでとうございます。通常なら組織が長く続いたことは心からお祝いすることですが、日本被団協の場合には複雑な気持ちにもなります。そもそも原爆さえなければこの組織が生まれなかったということ、またもし被爆者の願いが叶っていたのであれば、これほど長く被爆者の方たちがたたかい続けなくてもよかったのではないかと思うからです。

私が日本被団協と直接関わらせて頂いたのは、2015年、被爆70年のときでした。日本被団協とノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会による原爆被害者調査(被爆70年を生きて「被爆者として言い残したいこと」調査)の企画と分析に参画したときです。それまで広島で被爆者の聞きとり調査を行ない、被爆者から様々なことを学んできたつもりでした。しかし、この原爆被害者調査に関わることであらためて理解したのは、被爆者の皆様が抱く非戦・不戦の態度でした。

この調査では、「日本政府に求めたいこと」として「9条厳守」を選んだ方が最も多くいました(77・3%)。その数値は「核兵器廃絶」(72・2%)や「実相の普及」(67・5%)よりも高いものでした。この背景には、当時、国会で「平和安全法制」の法案が議論され、大規模なデモが起こっていたことがあります。ただその根底には、戦争を起こしてはいけないという被爆者たちの強い思いがあったと思っています。自由記述の回答欄に、戦争への危機感や怒りの声が表されていたからです。

核兵器に反対するだけではなく、それをもたらした戦争に反対し、「ふたたび被爆者をつくるな」と行動してきた被爆者の方々に敬意を表すとともに、皆様が伝えてきたことを私も伝えていけるよう努力して参りたいと思います。

人が社会で生きるとは

小倉康嗣 立教大学社会学部教授

私と被団協との出会いは、2014年3月に行なわれたある学習会での報告を、濱谷正晴先生からお声がけいただいたことに始まる。私は、広島市立基町高校の「原爆の絵」の取り組みに(40年抱えてきたある自分の原体験との関わりから)魅せられ、それまでの自分の研究テーマとは別に、絵を描いた生徒や被爆者に細々と聞き取り調査をしており、その報告をした。学習会にどういう方が参加されているのか知らずに報告したが、会の最後にせっかくだからと濱谷先生がお一人お一人に発言を促してくださり、そこで初めて被団協の被爆者の方々が多数参加されていたのだと知った。身の引き締まる思いで緊張している私に、その発言はあたたかく柔らかで、それでいて積年の思いに裏打ちされた芯を感じるような、深く胸に沁みこむものであった。

以来、原爆被害者の基本要求策定30年のつどい(14年10月)や被爆70年のつどい(15年10月)のワーキンググループに参加させていただき、吉田一人さんや栗原淑江さんから被爆者運動が何をしてきたのかを教わった。そのなかで、それまでの自分の浅い認識にハッとさせられ、心震えたことは、被爆者運動は非被爆者である私たちのためにこそなされてきた運動でもあるということである。また、青年劇場の福山啓子さんとの出会いもこのワーキンググループで、上述の高校生が描く原爆の絵の取り組みを、「つどい」の朗読劇や本格的な舞台演劇「あの夏の絵」にしていただくという展開もあった。さらにその後、ニューヨーク国連本部で開催された核兵器禁止条約制定交渉会議と私の在外研究日程が幸運にも重なり、和田征子さんや箕牧智之さん、そして藤森俊希さんとともに会議に参加(傍聴)させていただき、条約制定までの何日にもわたる議論と採択される瞬間に立ち会うこともできた。

こうして私は導かれるようにして、気がつけば「原爆体験の継承」が自分の研究テーマになり、40年抱えてきた原体験とも向きあうライフワークになっていった。2年前からは、大学の私のゼミでも「非被爆者にとっての〈原爆という経験〉の意味」をテーマに掲げ、一昨年は吉田一人さん・みちおさん、栗原淑江さん、荒木孝子さんに、昨年は田中熙巳さんと工藤雅子さんに学生たちとインタビューをさせていただき、人が社会で生きるとはどういうことであるのか、根源的なことを学ばせていただいている思いでいる。

|

| 厚生省を囲んだ折鶴人間の輪 (1987年11月11日) |

この社会で生きること

稲毛和子 元・立教大学大学院博士後期課程

私と被団協の出会いは立教大学社会学部小倉康嗣ゼミのティーチングアシスタントとして、吉田一人さん、吉田みちおさん、栗原淑江さん、荒木孝子さんに、ゼミ生たちとともにインタビューさせていただいたことからであった。被爆者のおさまることのない怒りや苦しみ、そしてあたたかさを肌で感じ、不勉強ゆえに知らなかった「受忍論」の存在を知った。

国民が原爆被害をはじめとした戦争被害を受忍すべきであるとする主張を、国が、80年代初頭におこなったという事実に愕然とした。戦後30年以上経過しても国家のために個人の犠牲は仕方ないとする理屈は生き、それからさらに時間を経た現在でも、形を変えてはびこっている。

私はこれまで、被爆者運動とは、あのような大惨事がふたたび繰り返されぬよう核兵器廃絶を訴え、恒久的平和を願い戦争のない世界を実現すること、および被爆者自身が身体的・精神的苦痛、生活や後遺症への補償を求めその恩恵を受ける活動であると思ってきた。しかし4人の方々から教えられたのは、被爆者の存在とその運動が、この世界に生きるすべての個人の生命と尊厳を分け隔てなく平等にあつかい、守り、かつ後世へ続く私たちのためにあるということであった。

だがなぜ、あのような惨い目にあい傷ついた心と身体でその後を生き抜き、被害や苦しみを自らの手によって明らかにし訴え、「受忍論」にNOを突きつけ踏ん張り続けねばならなかったのか。そのはかり知れない侮辱と屈辱を思うと、この国とその社会の冷酷な仕打ちに恐ろしくなる。

ただ忘れたくないのは、被団協のさまざまな運動・調査活動や、自分史運動の展開等にもみられるように、被爆者の心のひだに寄り添う伴走者がいたということだ。被爆者運動に従事し支えてきた人たち、裾野に広がる市民たちがいる。その存在は、私に、この社会で生きていくことへの信頼をもたせてくれる。

|

| 基本懇答申直後の「被団協」 (1981年1月号) |

私の身体の内に

三瓶湧大 立教大学大学院博士前期課程

私が初めて被団協と出会ったのは、立教大学社会学部小倉康嗣ゼミにおいて、吉田一人さん・吉田みちおさん親子にお話をうかがった機会を通してです。以降、学習会に出席させていただいたり、他の方にインタビューをさせていただいたりなど、さまざまなかたちで被団協の皆様と交流させていただいております。

私は大学に進学しゼミ活動に参加するまで、原爆や被爆者の方々の存在を、自らに近づけ思いを馳せることができませんでした。原爆の脅威はすでに過ぎ去ったものであり、教科書や映像を通して「1945年にこのようなことがあった」という事実だけを理解していればよいのだ、としか考えていなかったのです。

ですが、吉田一人さん・みちおさんとの対話を通して、自らの認識は覆されました。まるで差し迫ってくるかのような一人さんご自身の原爆体験の語りと被爆者運動への思い。一人さんの人生に寄り添いながら、被爆者を二度と生まないために活動されるみちおさんの生きざま。おふたりにインタビューをさせていただくなかで、「なぜ原爆問題を思考し、継承していかなければならないのか、自分自身の言葉で語ることができるようになりたい」との思いを抱くようになりました。

「昔ひどい目に遭ったということを知ってほしいのではなくて、そういうことがまた起こるかもしれないよという危険が現実にあるし、被爆者がその危険をひしひしと感じるから今、話したいわけです」(一人さん)、「一番怖いというか残念というか悲しいのは、知らないとか無関心ということなんですね」(みちおさん)。インタビューにおけるおふたりの言葉は、今でも私の身体の内に刻み込まれています。これからも、おふたりの言葉と対話しつづけていきたいと思います。

「あの日」と地続きの「今」

中村こはる 立教大学社会学部小倉ゼミ

昨秋、新型コロナウイルスの感染拡大が一時的に落ち着いた合間を縫って、被団協代表委員の田中熙巳さんに2日間にわたりインタビューさせていただきました。そこで私は、田中さんの想像を絶する被爆体験の「共有できなさ」をまざまざと感じさせられました。しかし、田中さんのその後の人生も含めてお話を聞くにつれ、淡々と語られるそのお話に、私は思いがけず感極まってしまったのです。田中さんに対する尊敬の念のようなものが抑えがたく湧き出てきたからでした。想像の及ばない経験を背負われながらこれまで生きてこられた田中さんが、「いま・ここ」で、目の前で私たちに語ってくださっている。田中さんと私は地続きの現実のもとに生きているということが、体感として湧き上がってきました。原爆が落とされた「あのとき・あそこ」の13歳の田中さんから、「いま・ここ」で私たちと同じ場を共有している田中さんまで、すべてがひとつながりになり、原爆投下は紛れもなく私が生きるこの世界の出来事なのだと痛感しました。生身の田中さんの人生に触れたことで、表面的な理解や安易な共感ではないやり方で、76年前の「あの日」と私が生きる「今」がつながったような思いでした。

今、人びとが暮らし生きていくとき、他者と地続きの地平に立っているという感覚を持つことが難しい世の中になっているのではないかと感じます。以前の、お互いの生活を身体で感じられるようなご近所関係(私はその時代を経験していません)は薄れ、その人の一部だけを切り取って見せるSNSや人間関係が当たり前になっています。

そんな社会状況の中で田中さんと出会い、その人生ごと対面したことで生まれる尊敬の念の感覚に触れることができたこと。この経験は私の今後の人生の大きな糧になってくれると思います。同時に、この経験が今日の社会にとって大きな意味を持つのではないかと考え、現在卒業論文の執筆を進めています。

私も延長線上に

柳瀬勇仁 立教大学社会学部小倉ゼミ

私と被団協の出会いは、ゼミで田中熙巳さんに2日にわたってインタビューさせていただいたことでした。

そのなかで、原爆は過去の話ではなく、現在・未来へとつながる人類規模の問題であると思い知りました。原水爆は誰か一人の努力で廃絶したり、制限できるものではない。現在を生きる人も後世の人も協力して取り組む必要がある人類規模の問題である。そう語る田中さんの言葉には重みがありました。

私は現在を生きる若者です。もちろん1945年に落とされた原爆について直接見たことはありません。以前までは、被爆体験者ではない自分は原爆について語ることができないと思っていました。体験者でもないのに原爆について語るのは傲慢なのではないかと。修学旅行などで被爆者の方から話を聞く機会があっても、「なぜ自分に話をしてくださるのか」ということを深く考えていませんでした。それは、独りよがりに自分と原爆・被爆者との関係性を断ち切るという、それこそ傲慢な態度だったと今となっては思います。

田中さんのお話を聞いて、私は原爆についてよく考えもせずに「わかったつもり」になっていたのだということを痛感させられました。

しかし、田中さんはそんな私に対しても、全てを曝け出してご自身の「原爆体験」を語ってくださいました。私たちは、田中さんも中心メンバーとなっていた1977年NGO被爆問題国際シンポジウムの調査についてうかがいました。語れない、語ろうとしない被爆者に、田中さんは自分を曝け出すことによって「つながり」をつくり、調査をしていかれました。そんな田中さんの生きざまに触れ、私もインタビューの報告書執筆では自然と自分を曝け出すようになりました。田中さんとの対話のなかで、私もその調査の「つながり」の延長線上にいると感じたのです。

この経験を出発点に、私にできることを一つ一つ考えていきたいと思います。

願いを意志に行動に

吉田 静 立教大学大学院博士後期課程

私は、立教大学社会学部小倉康嗣先生のゼミのティーチングアシスタントとして、被団協の事務局長も務められた田中熙巳さんへのインタビューに参加しました。「原爆みたいな殺し方をしちゃいかん」という強い思いをもって被爆者運動にたずさわってこられた田中さんの生きざまに触れたことは、私に大きな衝撃を与えるものでした。

被爆された方々の被害や苦しみとは全く比べものにならないほどのことですが、私は小学生のころ、北朝鮮からミサイルが飛んでくるというニュースに恐怖を感じ、毎晩泣きそうになりながら明日が変わらずに来るような平和な世界を祈っていたことがあります。しかし、大学での学びのなかで、当たり前に願っていた「平和」の名のもとに武力行使が行なわれていることを知り、ミサイルの落ちていく先で生活する人びとにとってその武力行使は生活をおびやかすものではないかと思えて、「平和」というものが分からなくなってしまいました。

このとても小さな挫折から、未熟な私はこれまで世界平和に向きあえずにきたのです。

柔らかな物腰でありつつも、現代社会を生きる私たちがもつ問題点を鋭く指摘する田中さんの一言一言に、私自身の甘さや逃げの姿勢を深く問われたように感じました。特に印象に残った言葉に「願いは意志に、意志は行動に」というものがあります。私に足りなかったのは、世界平和を願うときに確固たる信念をもつことだったのかもしれません。信念をもって願うならば、願うだけにとどまっていられず、実現しようという意志をもって行動へと突き動かされていくように思います。

私にとっての「平和」とは「どんな人も安心して生活できる世界」のことです。いまでは、小さなことからではありますが、平和な世界の実現に向けて試行錯誤の日々を送ることができています。田中さんとの出会いが私なりの確固たる信念をもつように私の背中を押してくださいました。

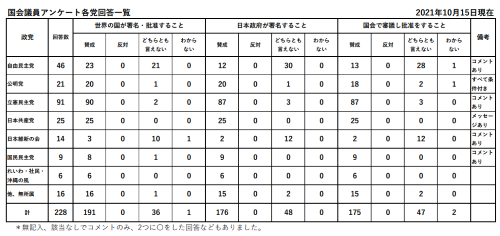

全国被爆二世実態調査 結果の概要

日本被団協が2016年に実施 報告書を11月に発行

全国被爆二世実態調査は、2016年に日本被団協結成60年記念事業の一環として実施されました。11月にその集計とまとめが発表される見込みです。ここではその概要を紹介します。

〈調査方法〉

日本被団協、地域の被爆者団体、被爆二世団体を通じて調査票を郵送・手渡しで配布

〈実施時期〉

2016年11月~2017年7月

〈配布・回収状況〉

調査票1万7567枚を配布、3422枚を回収(回収率19・5%)。

〈調査の内容〉

親の被爆状況、被爆証言を聞いた経験、被爆二世としての意識、不安・悩み、健康診断、がん検診、自分と子どもの健康状態、身近な被爆二世の死因、地域の被爆二世活動との関わり、取り組みたい活動、国・自治体への要望、被爆者運動への考え、被爆二世としての考え・思い

以下具体的な調査結果をいくつか例示します。

被爆二世という意識

「被爆二世として意識する」という回答が8割近くを占めました。「慰霊祭など」「被爆証言の見聞」「核に関する報道」「戦争体験の継承」など、原爆や戦災を想起させる諸事にふれたとき。また、自身の健康問題、子どもの何らかの異常などに際して「被爆二世」であることが意識されています。(図①)

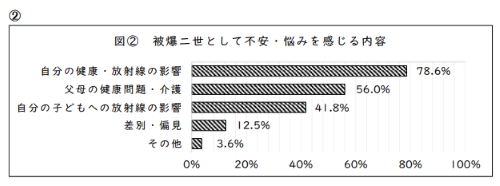

被爆二世としての不安・悩み

不安や悩みがあるという回答が全体の6割に及びました。「被爆者である親の健康問題、介護」「自分の健康面への放射線の影響」「子どもたちへの影響」など、被爆者の親、自身、子どもと、三代をまたいでの不安・苦悩の存在がうかがえます。(図②)

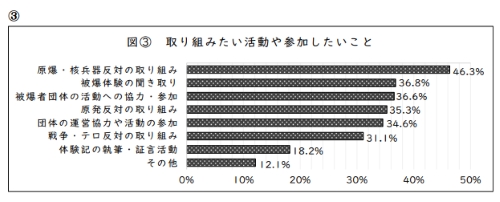

取り組みたい活動、参加したいこと

「原爆や核兵器に反対する」を筆頭として、種々の事柄への取り組みや参加希望が聞かれました。「被爆体験の聞き取り」「地域の被爆者団体への協力」など、被爆者と共に、被爆者をサポートしながら、という志向も目立ちました。(図③)

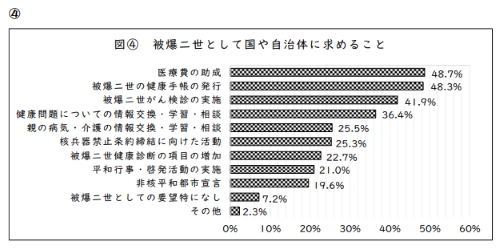

国・自治体への要望

「医療費の助成」「被爆二世手帳」「被爆二世のがん検診」など、健康・医療面の要望が多数でした。自由記述回答のなかでも、親、自身、家族ががんや重い病気に悩まされたとき、放射線の遺伝的影響を思い、調査研究の進展や情報公開への言及が目につきました。

(図④)

企画・実施から5年を要した集計とまとめですが、示唆に富んだ内容を数多く含む貴重な資料となっています。国や自治体への諸要求、被爆二世の活動・交流などに役立てるなど、多方面への活用が望まれます。

日本被団協を支える活動維持募金にご協力を

日本被団協は、2016年6月の第61回定期総会において「日本被団協活動維持募金」を決定し、5年計画で取り組んでまいりました。多くの皆さまのご協力で、総額約3千700万円の募金が寄せられました。心から感謝申し上げます。

しかし、日本被団協の財政難は解消されていません。全収入の半分近くが募金・寄付、約3割が機関紙「被団協」購読料という現状では、募金なくして日本被団協の財政は成り立ちません。

結成から65年、日本被団協の運動は、「原爆・核兵器は絶滅だけを目的とした絶対悪の兵器」であることを明らかにし、被爆者に対する援護施策を制定・改善させ、核兵器禁止条約を生み核兵器廃絶への道を切り開いてきました。「ふたたび被爆者をつくらない」ことを求める日本被団協運動は、他に例のない人類史的運動です。

しかし、被爆者に残された時間はわずかです。被爆者は、残りの人生を、皆さんとともに「核兵器のない青い地球」を後世に残すために尽くす決意です。

そのために、2021年6月の第66回定期総会において、被爆80年までの5年、あらためて日本被団協運動を支える「日本被団協活動維持募金」をお願いする決定をしました。

活動維持募金の趣旨に賛同しご協力くださるようお願い申し上げます。

〈募金の方法〉

募金は、定額を毎月、毎年、あるいは1回のみなど、ご都合にあわせてご協力ください。送金は、左記のいずれかの方法でお願いします。

1.銀行口座自動振替

毎月、あるいは毎年など、回数と金額を決めていただき銀行口座から引き落としになります。

2.郵便振替

振込用紙で郵便局から送金いただきます。

いずれの場合も所定の用紙をお送りしますので、日本被団協までお問い合わせください。

電話03―3438―1897(土日祝日を除く10時30分~16時30分)

日本被団協のバッジ2種

日本被団協のバッジ2種をご活用ください。

バッジは、海外派遣等で訪れる要請先や市民ボランティアへのお土産として活用してきました。

①つるバッジ

楕円の長径が25ミリ。裏面に「No More HIBAKUSHA」の文字があり、透明ビニール袋に説明書(日文英文両面刷り)とともに封入。赤、黄、青、紺、緑の5色で1個300円+送料。

②結成60周年記念バッジ

楕円の長径が30ミリ。七宝焼きで赤と紺の2色。裏面に「被団協60周年NO MORE HIBAKUSHA」の文字、透明プラスチックケースに入って、1個500円+送料。

ご希望の種類、色、個数と送付先の住所、氏名、電話番号を明記して、メール、FAX(03―3431―2113)またははがきでお申し込みください。

核兵器廃絶へ ―私たちにできること―

横浜市民のつどい

|

「横浜市非核兵器平和都市宣言市民のつどい」を10月2日、横浜開港記念会館で開催しました。

1984年10月2日に横浜市会が決議した「非核宣言」を実効あるものにと願い、横浜市内各大学や人権・平和団体の関係者の呼びかけで宣言から20年目の2004年から開催し、今年で17回目です。

呼びかけ人で物理学者の小沼通二慶應義塾大学名誉教授は、平和運動に積極的に関わった物理学者・湯川秀樹氏が「語りかけるもの」を講演。「核兵器によって安全を得ることはできない」「道は必ず開ける。希望を失うことなくそれぞれの立場で努力していきましょう」など湯川語録を紹介しました。

朝日新聞記者の田井中雅人さん(写真)は「核時代を終わらせるために―核兵器禁止条約発効の歴史的意義」と題して講演。条約発効後の日本の3つの課題―①政治家の目覚めを促す ②核に頼らない日米同盟への転換 ③「核は悪、核は毒」との認識の拡大―を、豊富な資料で説明しました。

横浜市原爆被災者の会会長の和田征子さんは「命あるうちに核兵器廃絶を―私たちにできること」と題して、日本政府や国会議員への意見・態度を問う集会が数多く開かれてきたことや、横浜市会議員に行なったアンケートで回答者全員が締約国会議に参加すべきとの結果を報告しました。

参加者から、「今後の反核平和運動に強いメッセージをいただいた。学んだことを今後の活動に生かしていきたい」と感想が寄せられました。

(吉沢てい子)

平和への思い新たに 国際平和デー 広島

|

国連が1981年に宣言した、停戦・非暴力を呼びかける「国際平和デー」の9月21日、広島平和公園慰霊碑前で、被爆者団体、ユニタール、生協と高校生が共同で宣伝行動をしました。

初めに原爆犠牲者を悼み、献花、黙とうをして核兵器廃絶と平和への思いを新たにしました。

広島県被団協の箕牧智之理事長代行がアフガニスタンの内戦について、「幼い子どもたちが、戦場となった自国で空腹のなか銃におびえ、空爆に恐怖を感じながらの生活は本当にかわいそうでならない。一日も早くアフガニスタンの政治がうまく機能を果たして、平和で穏やかな生活を取り戻してほしい」と訴えました。核兵器廃絶を目指し訴え続けている高校生は、被爆者の声を次の世代に伝えていきたい、と力を込めました。

(箕牧智之)

|

|

「被爆者の足跡」展 開催中

昭和女子大学

「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト―被団協関連文書」

松田忍

昭和女子大学光葉博物館(東京都世田谷区)にて、秋の特別展「被爆者の足跡―被団協関連文書―の歴史的研究から―」が開催中です。昭和女子大学の「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト―被団協関連文書」に参加した40名近い学生たちが、4年間にわたる研究で明らかにしてきた「被爆者の戦後の歩み」を一望できる展示となっており、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会が収集した貴重な被爆者運動関係資料もご覧頂けます。

第一部では被爆者が歩んできた歴史について、第二部では被爆者と原爆の実相を明らかにしてきた調査について、第三部では具体的な人物を紹介しながら、被爆者の心の有り様に迫る展示内容となっています。すでに見学した学生たちからは「被爆者のみなさんがノーモア・ヒバクシャを叫ぶ理由を深く理解できた」「生き残ったことに負い目を感じる被爆者の姿に胸を締めつけられた」「被爆者の想いを知って自分の中の何かが動いた気がする」など数多くの感想が寄せられています。

展示は11月27日(土)までの10時から17時にご覧頂けます(日祝日休館、ただし11月14日は開館)。また11月13日(土)、14日(日)にはトークショーを予定(要予約)。それ以外でもプロジェクト顧問の松田忍(smatu@swu.ac.jp)宛てに事前にご連絡を頂ければ、日程調整の上学生たちがご案内差し上げることも可能です。「被団協」新聞読者のみなさまには是非ともご覧頂きたい内容です。ご来館を心よりお待ちしております。

国会議員の回答は残念

|

アンケート結果記者会見 静岡

静岡県原水爆被害者の会では、日本被団協の方針に基づき8月中の予定で、静岡県内に事務所を構える国会議員、衆・参合わせて18人に1月22日発効の核兵器禁止条約に対する考え方を問うアンケートを行ないました。

集まりが悪いため9月中に期限を改めて集計。結果を10月12日午後、県庁記者クラブで記者会見し発表しました。

まず、衆議院の解散前で、総選挙公示日を過ぎない時期の発表であることを説明しました。

アンケートの結果について、18人中回答があった人が9人で、半数の9人が無回答だったこと、回答のうち条約に賛成したのは5人のみであったことから、「国民の70%が支持する条約への参加を拒む政府の姿勢を問うアンケートなのに、国民から負託を受けた国会議員の回答としては非常に残念としか言いようのない結果となった」「岸田総理大臣が広島出身なので、来年8月の平和記念式典で核兵器禁止条約について発言するのか注目したい」と話しました。

(石原洋輔)

「核なき世界を」の思い

|

追悼慰霊祭 兵庫

兵庫県原爆被害者団体協議会(兵庫被団協)は10月9日、兵庫県原爆死没者追悼慰霊祭を神戸市立婦人会館で開催しました。

9人の来賓を含む46人が参列し、国会議員、県議会議員(全会派から)、市議会議員、市長、町長の皆さんから24通の追悼メッセージが寄せられました。

立川重則兵庫被団協理事長の式辞に続き、西宮市の安田頼子さんが遺族を代表して追悼の詞、兵庫県健康福祉部疾病対策課長の田所昌也さんはじめ6人の来賓の方からの追悼の詞、中村典子兵庫被団協常任理事による追悼メッセージの紹介のあと、参列者が碑前に献花しました。

追悼慰霊祭は毎年この時期に開催してきましたが、今年は核兵器禁止条約が発効した年にふさわしく、多くの方々が「日本も核兵器禁止条約に一日も早く参加し、被爆者が生きている間に『核なき世界』を」との思いを語りました。

(副島圀義)

講習会教材

毎年秋にブロック毎に開かれる中央相談所講習会は、新型コロナ感染予防のため開かれないブロックもあります。

講習会教材は今年も作成し、介護手当申請時に必要な領収書の見本なども掲載しています。参加者には無料で配布しますが、希望する方には1部150円+送料でお送りします。申し込みは日本被団協事務局まで。

相談のまど

大学病院等への紹介状がないときの初診時自己負担、被爆者も支払う?

【問】大学病院の眼科に行ったところ「紹介状がなければ5500円負担していただく」と言われました。ふだんはあまり医者にかかっていません。被爆者健康手帳と健康保険証をもって行けば無料だと思っていたので驚きました。これは支払わなければいけないのでしょうか。

* * *

【答】1996年の健康保険法「改正」により「選定医療費」というのが設定されました。①一定の病床数(200床以上)の病院にかかるとき紹介状がないと初診時に選定医療費として徴収 ②医療機関が標榜する時間以外に受診した場合の費用徴収 ③入院に関わる特別の療養環境の提供費用(差額ベット料)の徴収の3つで、保険外での患者負担となります。

あなたの場合は①にあたります。再診時にも同様に費用徴収しても良いことになっています。

200床以上の医療機関にかかる場合は、ふだんかかっている主治医に相談して紹介状を書いてもらうことが必要です。

しかし厚労省は、200床以上の病院に初診でかかる場合の選定医療費について次のような通知を出しています。「国の公費負担医療制度の受給対象者については初診に係る特別の料金の徴収を行うことは認められない」(平22年3月26日、保医発0326第2号)。

被爆者健康手帳は国の公費負担制度なので紹介状がなくても医療機関は自費での請求はできません。このことを病院の窓口で伝えてください。

なお、②の時間外診療の費用徴収も、被爆者健康手帳の場合は認められません。昨年、厚労省から各県に周知徹底するよう通知が出ています。