「被団協」新聞2021年10月号(513号)

2021年10月号 主な内容

私たちのやり方で 新しい記憶として語りつぐ

第15回被爆者の声をうけつぐ映画祭でシンポジウム

第15回「被爆者の声をうけつぐ映画祭」が9月18~20日の3日間、武蔵大学江古田キャンパスで開催されました。7本の劇映画やドキュメンタリーが上映され、20日には核兵器禁止条約発効記念講演とシンポジウムが行なわれました。

|

| 大学生ほか参加者 |

|

| 講演する児玉さん |

日本被団協事務局次長の児玉三智子さんが「核兵器禁止条約と被爆者運動」と題して講演。国民学校2年生の7歳の時、広島で、木造校舎の教室で被爆した時の様子を語りました。

ものすごい光とともに天井の梁が落ちてきた。とっさに机の下にもぐり気を失った。気が付くと先生助けてという声。迎えに来た父の背中におぶさって逃げた。自分だけ逃げて生き残った罪悪感が残った。爆心地から500メートルの建物疎開作業に出ていた女学生の従姉は、背中や足が焼けただれ、3日目の朝自分の腕の中で亡くなった。軽傷だった10歳の従兄の突然の死。原爆が、あたりまえの日常生活を根こそぎ奪った。

戦後、両親はがんで亡くなり、悩みながら生んだ娘も10年前にがんで亡くし、核兵器禁止条約が採択された2017年に2人の弟をがんで亡くしたことなど、身内の死のくやしさを話しました。

「ふたたび被爆者をつくるな」と訴えてきた日本被団協の運動のあゆみを伝え、「核兵器が存在するということは、あなたが、家族が、愛する人が核兵器の被害に遭うということ。あなたが当事者になるというこということです。過去のことでなく、現在のことであり未来のことです。世界の子どもの未来のため、核兵器のない世界に向け力を合せましょう」と訴えました。

私たちが考える

講演に続いて、武蔵大学社会学部メディア社会学科永田浩三ゼミの3年生16人が調査報告を行ないました。「私たちが考えるヒロシマ」を共通のテーマとして6つのチームで調査したものです。①被服支廠・4棟を残す意味 ②「原爆文学を生む」とは―そのリスクと意味 ③軍服などの兵装から見える日本兵 ④毒ガス製造など大久野島から学ぶ ⑤丸木美術館・原爆の図が伝えること ⑥核兵器禁止条約と日本被団協の取り組み。

「過去の記憶の風化は恐ろしい。ただ過去のものとして残すのではなく、私たちのやり方で、新しい記憶として語り継ぐことが、若い私たちの使命ではないか」と訴えました。

私たちが政治を選ぶ

最後に、シンポジウム「被爆者の声をうけつぐために」が行なわれました。永田浩三教授の司会で、児玉三智子さん、国会議員との対話などに取り組む「KNOW NUKES TOKYO」の高橋悠太さん(慶応大)と徳田悠希さん(上智大)、永田ゼミ生の奥柊太さんと駒澤萌さんが登壇しました。

それぞれが自己紹介を兼ねた活動のきっかけを話した後、取り組みの中で感じることとして「枕詞のように“核兵器は安全保障上必要だ”とする与党国会議員の壁」「核兵器禁止条約の内容や発効について、若者を含む多くの人たちが知らない」「誰かがやればいいのではないか、という意識。そこから進展しない現状」などを述べ「原子爆弾がなぜ良くないのか深堀りをして、行動につなげていくことが必要だ」など発言しました。

一方、日本政府が核兵器禁止条約に参加すべきという人が世論調査で7割に及ぶことに触れて、「2019年ワシントンDCでのヒロシマ・ナガサキデー集会で“原爆を許すまじ”が歌われ感動した」「アメリカでも核兵器禁止条約に参加するよう決議を上げた州議会がある」「EUの欧州議員の超党派4議員が、第1回締約国会議に非公式の代表団として参加すると発表した」「核兵器禁止条約に向き合うことは世界のトレンド。日本は遅れていますよと訴えたい」「武器で誰の安全を守るのか」「私たちには正しい政策をすすめる政治家を投票で選ぶ権利がある」「自分のこととして取り組む若者に期待したい」などの発言がありました。

日本被団協結成65周年 私と被団協

現在につながる

吉村知華 昭和女子大学大学院修士2年

「史料が見たい」という気持ちから参加したノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の被団協関連文書史料整理会で見たものは、被爆者として生きる一人一人の人生でした。

史料整理はホチキスの針やセロハンテープを取り除く、といった単純な作業をこなす一方で、たった1枚の調査表に込められた怒りや悲しみ、被爆者としての願いに触れる機会となり、被爆者運動の研究で大学院まで進む大きなきっかけとなりました。

被爆者運動の研究を通して、被爆者の選択や気持ち、人生そのものを感じるだけでなく、歴史を紡ぐ重要性や根本的な物事の考え方など、決して一言で語ることはできないほどの学びを得たと思います。

私は被爆者運動研究を進めるなかで初めて「受忍論」を知りましたが、知った当初はどこか他人事のように「あくまで過去のこと」として捉えていました。史料を分析し、研究を進めることを通してはじめて、有事の際の考え方や対応の仕方が現在につながるものであり、自分の生きる現在の社会を理解することにつながったと考えます。

現在につながり、自分にも関わりのあることだと理解した今、無知ほど怖いものはないと強く感じます。

この世に残る「1点もの」の史料たちがあるからこそ、「あの日」を点として見るのではなく、その後の生き方も含め被爆者が生きた足跡をたどることができます。「あの日」を経験して苦しみながらも前に進んできた被爆者の人生、選択を知ることこそが、なぜ同じことを起こしてはいけないのかを考えることであり、体験を知ることだけで終わらせない学びになると思います。

日本被団協結成65周年 私と被団協

辻幸江さん追悼

濱谷正晴 一橋大学名誉教授

“生きていてよかった”――第1回原水爆禁止世界大会(広島)で長崎から登壇した山口美佐子さんと辻幸江さんは、こう叫んだ。予め用意していたわけではない。「誰も叫ぶ人おらんやったに、こんな会場に来て発言させてもらって、ああ生きとって良かったねぇと思った。美佐子さんの横にいて、そんな感じたですもん。私も挫けちゃおられん」と。

幸江さんにとって原爆後は、「日陰者のように生きとるより、死んだほうがまし」と思う日々であった。顔と首、両手、足は膝から下に火傷を負い、髪も抜けた。小さい子から追い回され、道の尾温泉に湯治にいくと、みな「避(よ)けた」。大村の航空隊で焼夷弾にやられたいとこと結婚するも、生まれた赤ん坊は一週間しか生きられず、二人は引き離された。

「こんなにしてまで生きとらんでよかった」「私が死んどったら軍需工場だったからお母さんに遺族年金が来るのに」。母に、「生きらせんばできんけん(死なせるわけにはいかんから)」、総がかりで、「一つの命」を助けたのに、なんで「そげん(そういう)こと言うか」って、叱られた。

火傷が専門の時津の田崎病院で治療してもらったのが幸いした。傷がひどく残ることは免れても、原爆で大やけどを負わされたそのつらさは償われることはない。編み物の免許を取るもそれで身を立てる夢は、かなわなかった。

長崎原爆青年乙女の会―顔出ししても黙っていた。「言う時はバシッと」。「平和への誓い1970」―渡された原稿に、自分が言おうとすることが欠けていると感じていた。「原稿も持たんし、喋ることも計画してない」けど、辻さんの話には「反響があった」。渡辺千恵子さんが演壇に上るときには黒子としてだき抱えながら、自らの「ことば」を培える場を希求してやまなかった。“いざやめてしまったら、生きがいがもぎ取られたような感じがする”

辻幸江さんは、今年(2021年5月26日)、95歳の生涯をとじた。

座標

憲法に基づく政治への転換を

核禁条約、国会で議論を

今、ノルウェー、ドイツ、カナダなどの国政選挙で核兵器禁止条約への署名、批准を求める国民の声が高まっています。日本も例外ではありません。世論調査では日本国民のほぼ七割が日本は核兵器禁止条約に署名し批准すべきであると回答しています。

条約に署名するのは政府ですが、批准するのは国会です。しかし国会では、条約の内容や批准についての真剣な討論は、いまだに行なわれていません。

政府は、条約への参加を求める野党の質問に対し、「条約は現実的でない」として一顧だにすることなく拒絶しています。

外務省の担当者は「国民を守るために今はアメリカの核抑止力が必要、各国との信頼関係に基づき核削減を進めていく」と言いますが、自国だけでなく世界の人々を守るという観点が欠け落ちています。田中煕巳日本被団協代表委員は「アメリカ依存から脱却しなければ他国の信頼は得られない」と喝破しています。

日本被団協は7月から9月にかけ、全国会議員に向けアンケートを実施しました。①世界のすべての国が核兵器禁止条約に署名、批准することを求めます ②日本政府が核兵器禁止条約に署名することを求めます ③国会で核兵器禁止条約を審議し批准することを求めます、の3点について賛成、反対、どちらとも言えない、わからない、の4つの選択肢で回答するもの。現在集計中です。

国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関です。核兵器から国民の、世界市民の命を守れるかどうかを審議するのは、国会の最優先課題でしょう。

再び戦争の惨禍を起こさないと決意した日本国憲法に基づいた、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の政治への転換を、心から求めます。

全国都道府県代表者会議 10月に開催 活動維持募金を広く訴え

日本被団協代表理事会〈オンライン〉

日本被団協は9月8日、オンラインと書面で今年度2回目の代表理事会を開きました。今年度の運動方針に基づき、これからの日本被団協運動について、被団協運動を支える財政の確立について、今年度の全国都道府県代表者会議開催について、などを話しあいました。

これからの被団協運動

65年にわたる日本被団協運動をふまえ、現状と課題を出し合いました。都道府県被団協の中で「閉会」や「解散」した会や、会長の死去などにより事実上休会のところなどのほか、「休会」として連絡先は残している会や、近く解散することを表明している会もあることを確認。各地で組織運営が難しくなってきていることは明らかです。しかし、これからの組織形態は、被爆者がすべて背負うのではなく、長年いっしょに運動してきた周りの人々とともに地域ごとに様々に工夫できるのではないか、と提案されました。

日本被団協と各地の会の現状にどう向き合い、運動をすすめるか、10月の全国都道府県代表者会議で議論を深めることを確認しました。

ブックレットを活用

また、岩波ブックレット『被爆者からあなたに―いま伝えたいこと』を活用し、支援者や若い人とともに被団協運動を学ぶ機会を作っていくことも提案されました。

財政の確立について

2016年から5年間取り組んだ活動維持募金は、さらに5年間継続することを総会で決めましたが、取り組み当初と比べ協力者、募金額ともに減少しています。まず、もう一度各都道府県被団協が会員被爆者に訴えるとともに、外に向かって団体や企業に訴え、そこから「被団協を支えよう」と発信してもらうことも大事、との提案がありました。

代表者会議開催

コロナ禍のため昨年は開催を見送った全国都道府県代表者会議は、10月13日午後1時30分~4時30分と14日午前10時~12時、会場(東京・お茶の水ホテルジュラク)への参加とオンライン参加を合わせて開催することになりました(参加申込は各都道府県被団協へ)。

主な議題は、これからの被団協運動について、日本被団協の財政確立について、また日本被団協が実施した全国被爆二世実態調査の結果について概要の報告を予定しています。

ふたたび被爆者をつくるなの思い新たに 北海道

|

8月6日、札幌市内のホテルで被爆76年の原爆死没者北海道追悼会が開かれました。北海道被爆者協会と実行委員会の主催で通算57回目。

会長代行の廣田凱則さんは「核兵器廃絶を必ず実現したい」と力強く挨拶。広島で被爆した金子廣子さんの証言のあと知事(代理)、原水協、共産党など来賓のあいさつ、青年による平和への誓いがありました。

フルート演奏の中、物故された方々に献花・献水し平和への思いを新たにしました。例年行っている合唱も、「原爆を許すまじ」と「もしあなたがここにいれば」を北海道合唱団の歌声に合わせ心の中で歌いました。「もしあなたがここにいれば」は核兵器禁止条約交渉会議を欠席した日本政府の席に折り鶴がおかれ「♯ wish you were here」と書かれていたことから生まれた合唱曲です。

高校生藤野真莉絵さんの「明日への誓い」は感動的でした。2019年長崎原爆資料館を訪れた時のことを語り「初めて原爆がすぐそこにあるのだと、本当に恐ろしいものだと思えたのです。…私が見て、考えて、伝えていかなければならないと思ったことを伝えられるのは、私自身だけ。私が伝えなければ、だれも伝えられない。…私たちだから伝えられる人がいる。これからも自分たちなりの表現方法で語り継いでいきたい」。

道内ではこの1年で16人の被爆者が亡くなり、3月末の被爆者数は232人、平均年齢は84・83歳になりました。

(北明邦雄)

訃報 中山高光さん

9月8日死去。92歳、長崎被爆。

16歳のとき爆心地から3㌔の長崎造船所設計ビル5階で被爆しました。

1991年から20年間にわたり熊本県被団協事務局長を務め、93年、99年~01年および06年に日本被団協代表理事。原爆症認定集団訴訟、ヒバクシャ国際署名などに取り組み、今春まで証言活動を続けました。3回にわたるNPT再検討会議代表団への参加のほか、海外での証言活動も多数。

日本政府は核兵器禁止条約に署名、批准を 高校生署名スタート

東京高校生平和ゼミナール 安田綾子(高校2年)

|

私が高校生平和ゼミに参加し始めた頃は知識も少なく、話についていくのが精一杯でした。ですが被爆者の方々のお話や学習会、中学・高校生との交流を重ね、新しい視点を得ることができ、知識も増え、私の考えも深まっていきました。

核兵器禁止条約は核兵器のない世界を実現するための大きな一歩だと思います。しかし唯一の戦争被爆国である日本の政府はアメリカの「核の傘」を理由に条約に署名、批准をしていません。

私は核兵器を用いて得る平和は本当の平和だとは思いません。

被爆者の方々は「二度と同じ思いをさせたくない」と被爆体験を語り続けています。その想いは私たちが語り継いでいかなければなりません。「次の被爆者は私たちなのかもしれない」と自分ごととして捉え、行動していていきたいと、私は思います。

私たちは日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求める高校生署名を始めました。全国各地の高校生で取り組み、仲間の輪を広げ、多くの小・中・高校生の声を集めて外務省に届けていきたいです。

朗読劇「あの夏を歩く」 リモートで初公演 愛媛

|

9月5日、愛媛県原爆被害者の会の企画・主催で創作朗読劇「あの夏を歩く」の初公演が実現しました。

東京で演劇ユニット主催の南英二さん脚本・演出で、俳優の田中健さんや講談師の神田陽子さんが出演した舞台は、コロナ禍のため、東京で収録したものをリモート配信し、松山市コミュニティセンターで約100人、全国108カ所で鑑賞されました。「とても良かった」「作者の意図がよく伝わって来た」などの感想が寄せられました。

愛媛県原爆被害者の会の岡本教義会長は「コロナでどうなるかと不安だったが、実行委員はじめご支援のみなさまのご尽力で公演は成功しました」と喜びと感謝の気持ちを表明しました。

なお、愛媛CATVのご厚意によりケーブルTVで20回放送され、県民の鑑賞の機会が大きく増えました。また12月25日には長崎の原爆資料館ホールで再演の予定です。

(公演を成功させる会)

「原爆被害者の基本要求」に学び マレーシアで高校生が討論会

マレーシアの高校の歴史部で7月に、広島への原爆投下は正しかったか、をテーマに討論会が行なわれました。

これに先立つ6月22日に高校3年生で歴史部に所属するフレメン・オングさんから日本被団協にメールが届きました。

「歴史部主催で“広島への原爆投下は正当である”というテーマに賛成・反対のチームに分かれて討論することになり、私は反対意見を述べることになりました。討論に向け、チームでさまざまな調査を実施していますが、なぜ原爆を投下すべきではなかったのかについて、日本被団協の見解を知りたいと思い連絡しました。被爆者の皆さんの力を借りることは本当に光栄なこと。さらに重要なのは参加者に平和の大事さを知らせる機会になることです」。

被団協は「原爆被害者の基本要求」(英訳)を紹介。被爆者が時間をかけて議論し1984年に発表したもので、被爆者運動の指針になっていることを伝えました。

7月28日、フレメンさんから次のような報告がありました。「今日の討論で、広島での原爆使用に反対する立場に立った私のチームは圧倒的な勝利を収めました。日本被団協の資料が役に立ちました。応援に心から感謝しています。討論前のアンケートでは、原爆使用に反対する人は部員の中で19・51%でしたが、討論後75・61%に。私たちは、多くの人が人類の平和の重要性に気づいたことに感謝しています」。

歴史部の担当教師からも感謝のメールが届きました。「生徒たちが原爆による破壊や被害についてより深く理解し、核戦争を防ぐための努力をするようになったことをとても嬉しく思います。フレメンはこの11月に卒業します。理系の生徒ですが、歴史を学ぶことが大好きです」。

日本被団協賞 「原爆の日になり雀に米を撒く」 第55回原爆忌全国俳句大会

原爆忌全国俳句大会は今年も、新型コロナウイルス感染拡大により、大会行事が中止となりました。8月27日の実行委員会で入賞者を決定し、発表されました。

151人、516句の献句の中から、「日本原水爆被害者団体協議会賞」には、蓮井いく子さん(京都)の「原爆の日になり雀に米を撒く」が選ばれました。大会賞は武智由紀子さん(京都)の「八月や祈るかたちに塩むすび」。

同大会は第55回の今年をもって最後とし、報告集が発行されます。

平和会館に署名続々 広島

|

日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める署名が、広島平和会館に寄せられています。その数は9月半ばで38万筆を超えました。署名した県内の首長は、24人のうち知事を含む16人に達しています。

署名活動は、広島被爆者7団体が中心になって呼びかけ進めています。

条約発効から半年に当たる7月22日には平和記念公園で街頭署名活動をしました(写真)。横断幕を持ちマイクで訴える被爆者に、親子連れや若者などが次々にサインし元気づけてくれました。

7団体のほか、全国から届いた署名は38万3千筆余(9月27日現在)。県被団協から県原水禁―原水禁国民会議を通じた呼びかけに応え反核・平和団体、労組などが集めた署名が多数あります。

被爆者は老齢化にコロナ禍が重なって署名活動もままなりませんが、送られてくる小包や段ボール箱に励まされ、勇気づけられています。県内で署名を一層広げるため、幅広い支援を呼びかけています。(田中聰司)

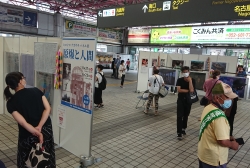

5000人が来場 「原爆と人間」展 愛知

|

8月21、22日の両日、名古屋市金山総合駅コンコースで、愛知県原水爆被災者の会(愛友会)主催の「原爆と人間展」が開催され、のべ5000人が観覧しました。コロナ禍で細心の感染対策をとっての開催でしたが、昨年より1000人以上多くの人が訪れました。

被爆者支援ネットワークの協力で設置準備がすすめられ、当日は愛友会のメンバーが交代で来場者に対応。偶然来場したという長崎被爆の女性と涙ながらの語らいが続いた場面もありました。

子どもから高齢者まで幅広い層が来場し、折り鶴コーナーで折り紙をしたり、感想ノートに記入したりする姿が見られました。(大村義則)

枯葉剤被害者と交流 石川

|

8月7日、枯葉剤被害による結合双生児「ベトちゃんドクちゃん」で有名な、グエン・ドクさん(写真)との交流会を開催しました。ドクさんをテーマにした絵本「ぼくのお父さんはドクちゃん」の発行記念として大阪のNPO「美しい世界のため」が主催し、石川と大阪、ベトナムをオンラインでつなぎました。

2019年にベトナムを訪問しドクさんとも交流した石川県原爆被災者友の会の西本多美子さんは「被爆者も枯葉剤被害者も戦争の被害。どう伝えていくのかが大切」と発言。ドクさんからは「戦争は言葉にできないくらいひどいこと。戦争に意味が無いことを一緒に伝えていきましょう」とのお話があり、世界中の核・戦争被害者と連帯して活動する意義を再認識する会となりました。

(大田健志)

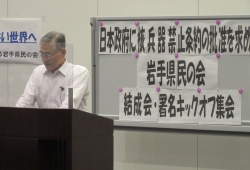

核禁条約の会結成 岩手

|

9月12日、「日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める岩手県民の会(核禁条約の会)」結成会・署名キックオフ集会を盛岡市で開催し、50人が会場参加し、配信で20人以上が視聴しました。

この会は、岩手県被団協の三田健二郎会長、岩手県生連の飯塚明彦会長理事、平和環境岩手県センターの伊藤裕一議長、岩手県原水協の浮田昭彦代表理事の4人の呼びかけで、52団体の賛同で結成。代表に選ばれた三田会長は、唯一の戦争被爆国の日本は核禁条約に批准し、世界の先頭に立って核兵器廃絶をリードすべきと強調。ヒバクシャ国際署名の取り組みで県知事と全市町村長が署名し、県議会と県内33市町村全てで日本政府に批准を求める意見書が採択されたことを力に、「日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求める署名」を進めて、政府に早急な批准を要請しようと訴えました。

署名の目標は県内20万人、第一次集約を11月末と決めました。

学習講演は、カクワカ広島の田中美穂共同代表(26歳)がライブ配信で講演。国会議員に核禁条約の賛否を聞いて情報発信する活動を報告しました。 (下村次弘)

相談のまど

介護手当の申請

主治医への説明、介護内容の書き方などを教えてください

【問】会員被爆者の娘さんからの相談です。

癌で手術をした母親(被爆者)が先月下旬に退院してからベッドの上で全介助の状態で、近くに住む娘さんが毎日介護に通っているそうです。世帯が別のため、費用介護手当を申請したいとのこと。相談は、主治医が介護手当の診断書を書いたことがなく、どのように説明して書いてもらえば良いか。また、介護している娘さんが介護の内容や時間などを何に書いて県に提出すれば良いか、の2つです。県にも問い合わせましたが今の担当者は初めて扱うとのこと。相談員の私もよく理解できていません。

(被爆者の会相談員)

* * *

【答】被爆者の平均年齢が84歳に迫り介護の必要な方が多いと思いますが、介護手当の受給は全国的に少なく、費用を支払っての介護手当はゼロの県もあります。厚労省としても「必要な人は申請を」と、診断書を作成する医師向けにリーフレットも作成しています。

主治医には、在宅になってからの本人の状況と介護の内容をきちんと伝えることが大切です。診断書には食事・排泄・洗顔・入浴・洗髪など具体的に「要介助」などと記入する欄があります。そのため、介護している内容を具体的に丁寧に説明することです。診断書の裏面に手当の対象となる障害の程度が、別表2と別表3として記載されています(中央相談所発行の『相談のための問答集・介護編』の22~23ページに掲載)。ベッドの上でほとんど寝たきりという場合、中等度障害では別表2のが17、重度障害では別表3の10が該当します。

介護の内容を何にどう書けば良いか。こちらは介護の期間・日数・内容の記載見本と領収書見本を同じく『相談のための問答集・介護編』の24~25ページに掲載しています。「中央相談所講習会教材」にはA4サイズで掲載していますので、そのまま何枚かコピーして日々記入していくと月末になって慌てることもなくなると思います。領収書は、介護を受けて支払いをする母親宛に娘さんが出す形になります。

県の担当者にも問答集や講習会教材を見てもらい、参考にしてもらったらいかがでしょうか。

『相談のための問答集・介護編』は1部400円+送料。講習会教材は講習会参加者に無料配布しますが、希望者には1部150円+送料でお送りします。

昭和女子大学秋の特別展「被爆者の足跡―被団協関連文書の歴史的分析から―」

10月23日~11月27日 光葉博物館

昭和女子大学の「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト―被団協関連文書」は、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会と協働し、戦後70年以上にわたって被爆者たちが刻んできた足跡を明らかにしてきました。この特別展では、歴史学を専攻する学生たちが被団協運動の史料や聞き取りに基づいて4年間重ねてきた研究成果が3部構成で示されます。

被爆者がそれぞれの想いを持って立ち上がり、団結して政府や社会に訴え、世界の人びとと手を取り合い、ついには“ノーモア・ヒバクシャ”を世界の共通語にするに至る力強い歩みの歴史を、ぜひご覧ください。

会場=世田谷区太子堂1―7―57 昭和女子大学 光葉博物館

日時=10月23日~11月27日、10~17時

日本被団協にカンパします 市民のつどい終了で

芦屋市原爆被害者の会

芦屋市では昭和60年に非核平和都市宣言をしたことを記念し、市民の実行委員会が手作りで「非核平和のつどい」を実施してきました。当初は人数も多くにぎやかだった実行委員会も、年を重ねるごとに高齢化し、核兵器禁止条約が採択されたときに「条約が発効したらこのつどいも終了していいよね」ということにして継続してきました。今年1月の条約発効で、めでたく「卒業」です。

芦屋市原爆被害者の会は共催団体に名を連ね、母副島まちが始めた「1円募金」の口座から共催費を出費してきました。条約発効の時には大きな行事を、と経費も積み立ててきましたが、コロナ禍で不可。映画「ヒロシマへの誓い」の上映で卒業式とすることになりました。会からの共催費は不要となり、その分日本被団協にカンパということにしましたのでご査収ください。(千葉孝子)