「被団協」新聞2021年9月号(512号)

2021年9月号 主な内容

日本は批准して締約国会議に参加を 核兵器禁止条約締約国会議に向け討論会

核兵器廃絶日本NGO連絡会

|

|

| 中満さん | クメントさん |

|

|

| 川崎さん | 児玉さん |

核兵器廃絶へ日本は今何をなすべきか。核兵器廃絶日本NGO連絡会は8月5日、8政党の代表と共に、広島市内の会場とオンラインを併用した討論会を開催しました。

第1部では、初めにゲストスピーカー3人が発言しました。

中満泉国連軍縮担当上級代表=核兵器禁止条約締約国会議で青写真を描き、科学に基づいた基本を築くことがプロセスの始まりである。オブザーバー参加は日本政府が決めることだが、目的を共有するのなら、広い心をもって、懸念も含めて、日本の立場を発信してほしい。

アレクサンダー・クメントオーストリア大使(禁止条約第1回締約国会議議長の予定)=条約は多国間軍縮における画期的な出来事で、国際的な規範を設定した。核抑止による安全保障を証明する手段はない。条約は環境・ヒバクシャを対象としており、その根底にあるのは、人道的アプローチである。日本は唯一の被爆国として、歴史的役割を果たしてほしい。

児玉三智子被団協事務局次長=7歳で被爆し、身内を亡くした。ここに参加している国会議員は被爆国の国会議員として、人として、国会の中で議論し、日本政府が条約を批准して第1回締約国会議に参加するよう尽力してほしい。

次に各党議員が発言。

自民・寺田稔氏=禁止条約とNPTの締約国は話し合うべきである。締約国会議参加の土壌を作りつつある。日本には調整役としての立場を深めてほしい。

公明・山口那津男氏=当面はオブザーバーで参加し、中長期的には批准できる安全保障環境を作り出す。賢人会議など立場の異なる国々と共通の基盤を作る政府の取り組みに期待したい。

立憲・枝野幸男氏=核廃絶の歩みは新たな段階に進んだ。一方米中ロによる核兵器開発競争、国際社会の分断も表面化し核軍縮の停滞も。オブザーバー参加で具体的努力を示すことを求める。

維新・鈴木宗男氏=オブザーバー参加は党の基本方針。使ってはならない核兵器が使用された厳粛な事実を日本の立場で、今も苦しんでいる人の声を発信すべきだ。

共産・志位和夫氏=日本政府が速やかに署名、批准することを強く求める。核抑止はいざという時には使用をためらわないことを前提にした議論で正当性はない。誰の安全も保障しない核兵器は廃絶するしかない。

国民・玉木雄一郎氏=橋渡しの機能を果たすためオブザーバー参加すべきだが、実効的に参加できるかチェックすべき。保有国と非保有国の分断、非保有国間の分断を生まないことが重要だ。

社民・福島瑞穂氏=禁止条約を批准すべき。日本政府は「廃絶すべき」と言いながら条約に参加しないのは理解できない。オブザーバー参加をし、積極的に役割を果たすべきである。

れいわ・舩後康彦氏= 日本が米国の顔色を窺って条約に参加しないのは不名誉なこと。日本は旗頭になることで米国から批判されても、世界から称賛されると信じる。

*

第2部の非公開の討論を経た第3部では、再度各党とゲストスピーカーが発言しました。主な発言は以下のとおりです。

◆締約国会議へのオブザーバー参加の重要性は与野党全党が共有した。

◆核兵器禁止条約はNPTと対立関係でなく、NPTを補完するものであると理解した。

◆新しい安全保障を踏まえ、日本が禁止条約との関わりを国会で議論してほしい。

最後に児玉事務局次長が「日本は条約を批准して、締約国として会議に参加を」と訴えました。

主催者代表で司会の川崎哲さんは「今回の議論の実現には政府が動く必要がある。国会で議論を深めてほしい。市民、被爆者、国際NGOはできることは何でもしたい」と決意を述べました。

日本被団協結成65周年 私と被団協

バトンを繋ぎたい

直野章子 京都大学准教授

私たちの命や暮らしが脅かされても、政治は変わらないし、公助も共助も期待できない。そんな諦めのような、絶望のような気分が蔓延する今だからこそ、65年にわたる被団協運動の重みを感じずにはいられない。

被団協のみなさんとのお付き合いは、もう20年近くにもなる。それ以前にも、原爆体験記や「原爆の絵」を通して、あるいは、被爆者から話を聞くことで、原爆体験について少しは学んでいた。しかし、被爆者たちが、被害に対する償いを国に求めてきたという運動史については、ほとんど知らなかった。被団協の調査や活動に関わるなかで、「ふたたび被爆者をつくらない」という理念が掲げられ続けてきたことの意味を、少しずつ理解するようになった。

日本被団協は原水爆禁止運動のなかで誕生した。被爆者に心を寄せる人びとに勇気を得て、「自らを救うとともに人類の危機を救う」という、生き残った者の使命を果たそうと動き出したのだ。組織として危機に直面したこともあったが、「からだ、くらし、こころ」に及ぶ原爆被害を解明しながら、被害に対する責任を追及し、再発防止のために核兵器廃絶と原爆被害への国家補償を求めてきた。ほかの誰も被爆者にしないという決意の下で進められた運動は、原爆によって奪われた「人間」を取り戻す闘いでもあったのだと思う。

今年に入って核兵器禁止条約の発効という朗報があったが、核兵器廃絶への道は厳しく、原爆被害に対する償いも制度化されていない。しかし、ふたたび被爆者をつくらないために歩み続けてきた被爆者の生きざまは、私たちに、後に続く勇気と希望を与えてくれる。

被団協の長い歴史の一端を学ぶなかで、結局は人と人との繋がりのなかにしか、運動は存在しないのだと教えられた気がする。親しくしていた被爆者の訃報が続き、とても悲しい気持ちになるが、私たちを被爆者にしないために闘い続けてきてくれたことに感謝し、バトンを繋ぎたい。

座標

日本政府は核兵器禁止条約に署名を

国会で審議尽くし批准を

七割以上の日本国民が核兵器禁止条約への参加を求めている中、8月6日・9日を中心とした菅首相の言動には情けなさと憤りを禁じえません。首相は広島市平和記念式典で左記の傍線部分を読みとばしました。

――私の総理就任から間もなく開催された国連総会の場で、「ヒロシマ、ナガサキが繰り返されてはならない。この決意を胸に、日本は非核三原則を堅持しつつ、核兵器のない世界の実現に向けて力を尽くします」と世界に発信しました。我が国は、核兵器の非人道性をどの国よりもよく理解する唯一の戦争被爆国であり、「核兵器のない世界」の実現に向けた努力を着実に積み重ねていくことが重要です。近年の国際的な安全保障環境は厳しく、核軍縮の進め方をめぐっては、各国の立場に隔たりがあります――

読めばよかったわけではありません。読まなかった文章のなんと白々しいことか。言葉と、政府が現実にとっている核政策の隔たりに愕然となります。

被爆者団体との懇談会でもゼロ回答でした。菅首相は、もはや一人の人間として、人の意見を聞く耳を持っていないのでしょうか。

私たちは今、日本政府が核兵器禁止条約に署名し、国会で条約について審議を尽くして批准することを求めています。

日本政府は「核保有国が参加しない条約は無効」と言います。はたしてそうでしょうか。締約国会議で非核化の検証や被爆者支援などについて具体的な議論が進められる中、核保有国と「核の傘」国は条約に参加しない理由の明確な説明が求められるでしょう。

「ふたたび被爆者をつくるな」と「核兵器の廃絶」は、被爆者の心からの願いです。それはまた、日本国民と世界市民の願いでもあります。

日本被団協結成65周年 私と被団協

運動の中で「被爆者になる」

吉田一人 東京・杉並光友会副会長

私と日本被団協とのかかわりで大きいのは新聞『被団協』です。創刊(1976年)期のころ1面のコラム「閃光」を何回か書かせてもらったことがあります。

1980年の被団協総会で事務局次長、『被団協』を担当。基本懇(原爆被爆者対策基本問題懇談会)に対決して、6月号から常時4ページ以上に踏み切りました。

「原爆被害受忍せよ」という基本懇答申に対して、81年1月号1面で、《死んだ人が犬死になる/被爆者は答申を認めない》と訴えました。

基本懇に対して被団協は国民法廷運動などでの全国的討論を経て「ふたたび被爆者をつくらない」ためには「核兵器廃絶・原爆被害への国家補償」が必要とした「原爆被害者の基本要求」を策定します。その起草委副委員長として関わったのも貴重な経験でした。

また『ふたたび被爆者をつくるな―日本被団協50年史』(2009年刊)に編集委員・作業委員として加わりました。

地域活動では東友会結成の年(1958年)から、港区、保谷市(現西東京市)で被爆者の会を結成。現在は杉並光友会に加わっています。

私は長崎で中学2年・13歳被爆。原爆直前まで長崎駅にいましたが、爆発時には金毘羅山を隔てた中川町(3㌔)にいて、爆風で飛ばされ打撲症程度で助かりました。

自分が被爆者だとは思っていなかった私は、東友会結成呼びかけ人の方に「あなたは被爆者。手帳をとって」と促され、手帳を取得して結成に加わりました。

被爆者の中では若手だったので「被爆者の役に立とう」という思いでした。そして運動の中で、自分が「被爆者になる」ことが生涯の課題です。

日本被団協結成65周年おめでとう! 世界に一つだけの被爆者運動、ありがとう。

厚労省要請 オンラインで実施

日本被団協

定期総会後の厚労省要請が7月26日にオンラインで実施されました。

日本被団協から田中熙巳代表委員、木戸季市事務局長、家島昌志代表理事ほか7人が参加、厚労省側は山本博之原子爆弾被爆者援護対策室長ほかが対応しました。

木戸事務局長は、①核兵器禁止条約を国会で議論し、署名、批准を進めてほしい ②現行法は原爆被害の実態に向き合っていない ③基本懇意見の「受忍論」がいまだに大きな壁となっているが40年以上前のもので時代遅れという声が共通の認識になりつつある。これら3つを考慮して被爆者行政を抜本的に見直してほしい、「唯一の戦争被爆国」として世界の国々が求めていることに応えてほしいと述べました。

次に「要請書」の基本的な4つの事項(現行法を国家補償法に、非核三原則法制化、核兵器禁止条約に署名批准を、原爆症認定制度の解決を)について要請しました。

山本室長は「現行法の主旨として原爆症の認定は科学的知見を基本に行なうこととしている」などと従来の考え方を述べるのみで、誠意ある回答は得られませんでした。

”非核の県政”求め要請 富山

|

富山県被爆者協議会など4団体(核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会、原水爆禁止富山県協議会、非核の政府を求める富山の会)の代表が6日、県庁で新田八朗知事に『核兵器禁止に向けた非核の富山県政を求める要請書』を提出しました。4団体が知事に面会するのは初めてで、核兵器禁止条約の署名・批准を政府に働きかけることや、今後も4団体との懇談の場を設けることを要請しました。

知事は「核兵器を廃絶し、恒久平和を実現するのは世界唯一の被爆国である我が国はもとより、人類共通の願いだ。国際社会の動向を踏まえ、政府が適切に対応されることを期待したい。また、今後も意見交換の場を設けさせていただきたい」と回答。

被爆者の平均年齢が富山では86歳を超え「生きているうちに核兵器廃絶を」の想いを叶えるには時間がないことを、証言集『想い』を渡しながら強く訴えました。

(小島貴雄)

基町高校生と対談 宮城

|

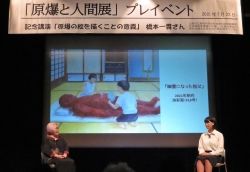

宮城県原爆被害者の会は、原爆パネル展を、仙台市福祉プラザで7月24~25日に実施しました。「原爆と人間」パネルに加え、広島市立基町高校の生徒が描いた「原爆の絵」のパネル64点、登米市の高倉勝子美術館の「被爆証言の絵巻」3点、そして基町高校3年生の川崎あすかさん制作の木村緋紗子会長の証言の油絵1点を展示しました。

23日にプレイベントを行ない120人が参加。第1部で基町高校の橋本一貫先生の講演「原爆の絵を描くことの意義」。第2部は木村さんと川崎さんとの対談(写真)。木村さんの証言に大きな衝撃を受け、被爆証言に役立つようにぜひ絵を描きたいと取り組んだという川崎さん。実物の絵を目にした木村さんは、8歳の時の自分に戻った感覚になったと語り「川崎さんで本当に良かった」と何度も感謝の言葉を述べました。第3部はシンガーソングライター伊東洋平さんのライブ。心にしみる歌に癒されました。

パネル展の来場者は400人。署名も300筆集約することができました。(宮城県はぎの会)

芦屋と神戸で原爆展 兵庫

|

芦屋市原爆被害者の会は毎年芦屋市役所玄関ロビーで原爆展を開催しています。今年は7月26~30日「原爆と人間」展、8月2~6日「高校生が描いた原爆の絵画展」を開催。後期は330人以上が来場しアンケート60通、政府に批准を求める署名は95筆寄せられました。また「広島型原爆が芦屋に投下されたら」という想定図パネルは、核兵器被害が他人ごとではないことをアピールしました。 (千葉孝子)

神戸市原爆被害者の会は、今年もJR神戸駅地下街デュオぎゃらりーで8月5~10日「原爆と人間写真展」を開催(写真)。来場者は729人、日本政府に条約の批准を求める署名279筆を集めることができました。 (立川重則)

訃報 山本英典さん

8月8日、心不全・骨髄異形成症候群により死去。88歳、長崎被爆。

東京都原爆被害者協議会顧問。1992~2014年に日本被団協事務局次長。「被団協」新聞編集などに携わりました。

12歳のとき爆心から4・2㌔の自宅で被爆。60歳代から原因不明の大量出血、胃がんなどの病気を発症。2003年から日本被団協が取り組んだ原爆症認定集団訴訟で原告団長をつとめ、訴訟の勝利に貢献しました。

国会議事堂前で集会 被爆記念集会

|

ノルウェー・オスロ

8月6日のノルウェー・オスロの被爆記念集会は例年、平和記念碑があるユングス広場で行なわれますが、今年は9月の国政選挙に因み、国会議事堂前で行ないました。

1月に核兵器禁止条約が発効してから、複数の政党がその全国大会で条約の調印と批准を求める決議を出しています。記念行事では、これらの政党の内、2党の候補者にアピールをお願いしました。社会主義左翼党のアンドレアス・シャルグさん(写真)は、「ノルウェーは、非人道的な核兵器を禁止するように一刻も早く条約を調印し、批准しなければならない」と訴えました。

記念行事の共催団体であるオスロの労働組合連合会の会長、イングン・ヤスターさんは、「核兵器が使われたら、人類が造り上げてきたものがすべて破壊されてしまう。労働党に要求して核兵器禁止条約に調印、批准するために全力を尽くす」とアピールしました。

日本被団協の木戸季市事務局長の挨拶が読み上げられ、「黒い雨」被爆者裁判の原告勝訴が伝えられると、喜びの拍手が湧きました。この後、議事堂近くの池で灯篭流しが行なわれ、親子連れなど多くの人が灯篭に平和の願いを書いたり絵を描いたりして流しました。

この日、オスロ市の2カ所で宣伝活動をし、署名も集めました。またオスロの大聖堂で平和追悼礼拝が行なわれました。(「核兵器ノー」オスロ支部理事・真弓美果)

アメリカで署名活動 憂慮する科学者同盟

8月、アメリカのNPO組織「憂慮する科学者同盟」(略称UCS)は広島と長崎の原爆の日に合わせ、日本被団協と連携し、2つの取り組みを行ないました。

ひとつは「日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准を求める署名」の英語版による署名集め。条約の積極的なサポーターとして被団協のメッセージを共有し、アメリカ市民に参加してもらうように呼びかけました。

また、被団協の和田征子事務局次長の協力を得て、彼女の被爆体験と核廃絶への行動を求める記事をUCSのブログ「All Things Nuclear」に掲載しました。彼女の言葉はとても力強く、感銘を受けました。彼女の体験をアメリカの読者に届けられたことをとても嬉しく思います。

UCSは被爆者の声を聞き、広げることで、原爆の非道さを二度と繰り返してはならないと再確認されることを期待しています。戦争で核兵器を唯一使用した国であるアメリカの組織として、唯一の戦争被爆国である日本の団体と関係を築くことは重要だと考えています。いつの日か核兵器を廃絶するために、日本被団協とそのサポーターとともに、引き続き一緒に活動できることを楽しみにしています。(UCSリリー・アダムズ)

平和美術展

第69回平和美術展が8月14日~21日、東京都美術館(東京・上野)で開かれました。コロナ禍により昨年は中止となりました。今年も緊急事態宣言下のため来場者は例年の3分の1ほどでしたが1500人を超えるひとが訪れました。

1959年の第7回展から取り組まれている原爆死没者肖像画は、今年は3点が制作・展示されました。なお、美術展での小品売上の中から4万円が、日本被団協に寄付されました。

「次世代に託すもの」を語る 第8回胎内被爆者のつどい

|

原爆胎内被爆者全国連絡会は、8月5日に第8回胎内被爆者のつどいを広島市総合福祉センターの会場とオンラインで開き、広島県内や東京、茨城、奈良、京都、福岡、長崎などから約40人が参加しました。「胎内被爆者の想い、次世代に託すもの」をテーマに、昨年末発行の体験集『生まれた時から被爆者』の執筆者6人が報告しました。

胎内被爆者でも親や家族の被爆を語り、どのように生きてきたかを直接話すことは、若者にとって貴重な体験となる。被爆者が証言する表情や息づかい、声、無言の時間など、その場の空気により、言葉にできない原爆の悲惨さを感じることができる、などの意見が出ました。 (三村正弘)

慰霊祭と署名行動 原水禁・原水協と共に 愛媛

|

愛媛県原爆被害者の会は8月1日、松山原水禁と愛媛原水協との3団体共催で「被爆76年原爆死没者慰霊祭」を松山市内の石手川公園内慰霊碑前で挙行しました。従来原水禁と原水協とは別々に慰霊祭を行なっていましたが、県原爆被害者の会の要請で被爆75年の昨年に続き3団体共催が実現したもの。県原爆被害者の会岡本教義会長は核兵器禁止条約の発効を報告し、引き続き核兵器の禁止と廃絶のため活動する決意を表明しました。

8月7日には、核兵器禁止条約への日本政府の参加を求める署名行動を実施しました(写真)。松山原水禁・愛媛原水協などの協力で30人が参加。松山市のターミナル駅前でのぼり旗を立て被爆写真パネルを展示しました。田中英子副会長ほか参加者が次々とハンドマイクで訴え、署名を呼びかけました。(松浦秀人)

親の被爆体験、教会で証言 兵庫二世の会

|

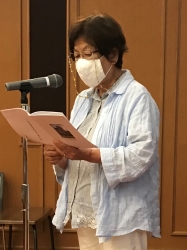

兵庫県被爆二世の会は8月8日、日本基督教団神戸栄光教会で、『ふるいしさんのはなし』DVD上映と親の被爆体験を証言しました。

3人の会員がそれぞれの親の被爆状況を語り、原爆の実相を伝えました。新型コロナ感染拡大の中でしたが、熱心に聞いてくださいました。「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名」にも協力いただき50筆が集まりました。

写真は、母・梶原都子さんの記録『こんな話がわかりますか』(8月6日発行)を朗読する濱口幸子さんです。

(中村典子)

慰霊式典と原爆展 若い世代も参加 千葉

|

千葉県原爆被爆者友愛会は7月17日、新たに13柱の新合祀者を加え、原爆死没者慰霊式典を開催しました(写真)。核兵器禁止条約発効を報告し、三度過ちを繰返さないことを改めて心に誓う式典となりました。

数多くのメッセージを頂戴し、慰霊碑に刻まれている詩の朗読や、若い世代を代表する方からの「平和の誓い」なども心に響きました。最後に「原爆を許すまじ」を、感染防止のため声を出さず心の中で斉唱し式典を終えました。 (青木幸雄)

8月4~6日には、千葉県後援のもと県庁内で「第19回平和のための原爆展」を開催。コロナ禍のため被爆体験の語りやDVD上映を止め、「原爆と人間」パネルと広島市立基町高校生が描いた「原爆の絵」20枚の展示だけとしました。猛暑と緊急事態発令の中で来場者は例年の3分の1程度でしたが、時間をかけじっくりと見る人が多く、展示の意義を改めて感じました。特に高校生の描いた「原爆の絵」は来場者の方々に強い感動を与えました。(木村邦子)

調査・保存へ外部意見を

被爆遺構で広島6団体が要望を

サッカースタジアム建設用地の広島市中央公園で発掘された旧軍施設の被爆遺構について、広島県被団協など被爆者6団体は7月9日、外部有識者の声を聞いて保存・活用策を立てるよう、広島市に申し入れました。

市は現地説明会を開催後、一部を保存して撤去する方針です。

被爆建物・遺構は、やがて死に絶える被爆者に代わって核時代に警鐘を鳴らす「証言者」ですが、ひとたび破壊されたら復元できません。6団体の代表4人は、被爆遺構や都市計画の専門家の意見を聞いて価値を評価し、保存・活用するよう要望しました。

しかし市側は「被爆の痕跡がなく歴史的価値が低い」などとして、専門家を加えた評価や実物保存に消極的でした。再度要望を重ねる予定です。

(田中聰司)

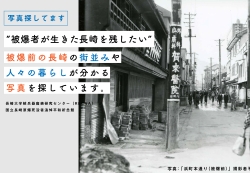

写真募集 被爆前の長崎

RECNA

|

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)と国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館は、「被爆の実相の伝承」のオンライン化・デジタル化事業を進めるにあたり、被爆前の長崎の街並みや人々の暮らしを捉えた写真を探しています。「あの日」の前、長崎の人々はどんな日常生活を過ごしていたのか。証言と写真を組み合わせることで、よりリアリティのある伝承をめざしています。

〈募集要項〉集中募集期間2021年7月28日~年内(その後も随時受け付け)。写真の正確な場所や時期がわからなくても構いません。事務局に送付いただき、デジタルデータ化し、現物は提供者へ返却します。(現物の寄贈・処分を希望される場合は別途相談)

〈問い合せ〉写真の提供を検討いただける方はRECNA特任研究員林田光弘までご連絡ください。電話080―8040―3656、FAX095―819―2165、eメールhayashida-m@nagasaki-u.ac.jp

相談のまど

施設入所の食費と居住費

8月から収入と預金額により負担増

【問】夫婦2人、わずかな年金と被爆者の健康管理手当で生活しています。妻が特別養護老人ホームに入所中で、利用料は被爆者健康手帳のおかげで無料ですが、食費や居住費、雑費は支払っています。住民税が非課税で貯金額も少ないので軽減措置を受けています。

私は自宅で介護保険のサービスを利用して、何とか暮らしています。

最近、ホームから連絡が来て8月分から支払額が高くなるような話をされました。電話で聞いてもよくわかりません。負担が増えたら生活ができなくなります。不安で不安で夜も眠れません。

* * *

【答】奥さんが特別養護老人ホームに入所される際に「補足給付」という低所得者の食費・居住費の負担軽減制度を利用されたのだと思います。

もともと介護保険制度では施設入所の場合、食費・居住費の自己負担はありませんでした。ところが2005年に「在宅でも食事代はかかるし家賃も支払っている、施設に入所している者が負担しないのはおかしい」という議論があり、食費・居住費が保険から外され自己負担となりました。その時に低所得者の軽減措置として補足給付制度が設けられたのです。2017年には資産等も含めての負担見直しがあり、一律1割だった介護サービス利用料の自己負担割合が2割、3割負担の人が出てきました。

施設入所の場合、預金額が1人1000万円、夫婦2人なら2000万円あると住民税非課税世帯でも補足給付から外されました。そのため1日の食事代が300円だった人が1380円の負担になったのです。

そして今年8月1日からさらなる負担が強いられることになりました。これまで単身の場合1000万円の預金が認められていたのに650万円、あるいは500万円以上で補足給付から外されたのです(年金収入等が80万円以下の場合は650万円、同じく80万円から120万円までは500万円)。夫婦2人の場合は1650万円、あるいは1500万円になります。食費の負担限度額も1392円から1445円に変わり、毎月の負担増は多い人で4万円とも言われています。

対象施設は特別養護老人ホーム、老人保健施設や療養型医療施設、介護医療院。ショートステイの食費も同じように負担限度額が変わります。

食費と居住費の負担が重くのしかかり、ホームを退出せざるを得ないという声も聞かれます。

|

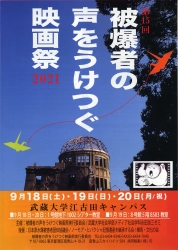

被爆者の声をうけつぐ映画祭

今年で15回目となる「被爆者の声をうけつぐ映画祭2021」が9月18日(土)から20日(祝)、武蔵大学江古田キャンパス(東京都練馬区)で開かれます。

最終日の20日午後には核兵器禁止条約発効記念講演とシンポジウムが開かれ、日本被団協の児玉三智子事務局次長が講演します。シンポジウムは「被爆者の声をうけつぐために」をテーマに永田浩三武蔵大学教授の司会で、大学生をパネリストに迎えます。

問い合わせは共同映画℡03―6434―9346、FAX03―6434―7040まで。

書評 すぐに読んでほしい

|

中澤正夫

『被爆者からあなたに―いま伝えたいこと』(岩波ブックレット)日本原水爆被害者団体協議会編(620円+税)

原爆のこと、被爆者のこと、一通り知識を持っていても、日常的に何をしたらいいのかわからず流されていく人は多い。私もその一人であった。被爆者の辛い、長い闘いの歴史を知るには努力が要った。このブックレットは、それらの悩みにこたえてくれる。コンパクトで、わかりやすく、かつ、正確に、被爆の実相と、被爆者の闘いを記している。そしてそれはあなた(読者)と無関係ではないことを知らせている。手軽にとって手軽に読んで、周りの人たちに気軽に伝えてほしい。

広島・長崎に原爆投下されてより76年になろうとしている。国から見捨てられてきた生存被爆者たちは11年後「日本被団協」を結成し、国家責任と国による償い、「核兵器廃絶」へと収斂してゆく闘いを開始した。多岐にわたる支援者は絶えずあり歓迎されたが、構成員は被爆者限定という稀有な組織であった。先陣を切った被爆者の多くはなくなり、現在は幼児期や胎内被爆世代が中心となっているが、この構成と闘争目標は変わっていない。核兵器禁止条約は発効したが、わが国は批准さえしていない。今も核戦争の危機は去っていない。実戦使用されなかったのは、病を引きずりながら、世界各国に出かけ、原爆の地獄を伝え、廃絶を訴えたヒバクシャたちに負うところが大きい。このブックレットはヒバクシャがこれからを生きる人たちに託す最後のメセージともいえる。

(なかざわ・まさお=NPO法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会代表理事、精神科医)