「被団協」新聞2021年8月号(511号)

2021年8月号 主な内容

日本被団協結成65周年 人類の生命と幸福を守るとりでとして

|

|

| 1956年8月10日 日本被団協結成 (長崎国際文化会館)〈写真・連合通信〉 |

NGO被爆問題国際シンポジウム広島大集会 (1977・8・5)〈写真・日本原水協資料〉 |

「つきることもない語り合いは、決してひとときのなぐさめや、きやすめのためではありませんでした。手をつないで決然と立ち上がるためにほかなりませんでした。世界に訴うべきは訴え、国家に求むべきは求め、自ら立ち上がり、たがいに相救う道を講ずるためでありました。

かくて私たちは自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おうという決意を誓い合ったのであります。

私たちは、遂に集まることができた今日のこの集まりの熱力の中で、何か「復活」ともいうべき気持ちを感じています。私たちの受難と復活が新しい原子力時代に人類の生命と幸福を守るとりでとして役立ちますならば、私たちは心から「生きていてよかった」とよろこぶことができるでしょう」。

1956年8月10日結成宣言『世界への挨拶』から

座標

核時代をのりこえる生き方を提示 ブックレットを広げ活かそう

日本被団協は岩波ブックレット「被爆者からあなたに―いま伝えたいこと」を7月に発刊しました。このブックレットは核兵器禁止条約発効と日本被団協結成65年の被爆者運動のあゆみを辿りながら「ふたたび被爆者をつくるな」の願いを実現する道とそれを拒むものを明らかにしています。

Ⅰ章では、原爆が人間に何をもたらしたか。原爆の反人間性。Ⅱ章では日本被団協の結成、被爆者運動の飛躍の契機となった1977年NGO国際シンポジウム、基本懇の「受忍」論を乗り越えるための「原爆被害者の基本要求」、被団協独自の国際活動、国家補償を求めるたたかいなど。Ⅲ章では、「戦争被爆国」日本政府が核兵器禁止条約に署名しないのはなぜか。核時代をのりこえるための人間の生き方を提示し、次代の人たちに伝えたいことがまとめられています。

まず被爆者一人一人が、仲間と、若い人とともに読んでほしい。読んで、先輩たちの運動のあゆみから気づいたこと、感じたこと、いま私たちが力を尽くすべきことは何か、話し合い、議論をしてほしい。また、一人でも多く、友人、知人、支援者に届けてほしい。中学、高校、大学、図書館などに備えて欲しい。日本政府に条約、批准を求める取り組みと結びつけて、地元の国会議員に被爆者運動が到達した考えを伝え、国会での議論、条約批准を強く求めたい。

「ふたたび被爆者をつくるな」は、被爆者の基本理念です。「核兵器廃絶」と「原爆被害への国家補償」は切り離すことのできない要求として運動の柱としてきました。戦争も核兵器もない世界に向け、被爆者運動の継承と創造のために、このブックレットを広げ活かしていきましょう。「いま」だけでなく「未来」にもずっと。

「黒い雨」被爆者裁判 二審も原告勝訴 国側が上告断念

|

|

裁判所前では大きな拍手と歓声があがり、原告団長の高野正明さん(83)は「私たちが申し上げたことにうそがないと一審も二審も認めてくれた」と喜びを語りました。

西井裁判長は、黒い雨を浴びたものは無論のこと、空気中の放射線微粒子を吸ったり、汚染された井戸水や野菜を飲食したことで内部被曝による健康被害を受ける可能性があったと指摘し、黒い雨降雨地域は、増田雨域や大瀧雨域を含む広い地域であるとしました。さらに、一審ではがんや白内障など特定の病気の発症を要件としましたが、二審ではそれにとらわれず「黒い雨に遭った人は被爆者にあたる」と認定しました。

原告団と弁護団、支援者ら170人は報告集会で「画期的な判決」との声明を発表、広島県・市は上告せず、原告全員に被爆者健康手帳を速やかな交付を求めました。

26日、国側が上告断念し判決が確定しました。

(三村正弘)

広島市長も県知事も 日本に条約参加求める署名 広島被爆者7団体が要請

|

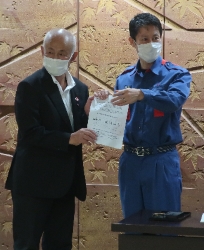

| 署名した湯崎知事(右) |

広島県被団協など広島被爆者7団体の代表は7月12日、広島市の松井一実市長と広島県の湯崎英彦知事に、核兵器禁止条約への署名・批准を政府に求める要望書と署名用紙を手渡し、市長も知事も賛同してサインしました。

要望書は①政府と国会は署名・批准を目指して真摯に審議を深める②核保有国と非保有国との「橋渡し」の具体策を示す―などを求めています。同被団協の箕牧智之理事長代行は「批准こそ橋渡し」と訴え、被爆地の自治体の責務を促しました。

松井市長は「市民社会の総意として働きかけていきたい」と受け止め、湯崎知事は「政府は思考停止状態だ」として、新しい安全保障の在り方を求めていくとの考えも示しました。

7団体は県と広島市を除く県内22市町長に文書を郵送して、国への要請と署名を依頼。半数の11人が署名に応じています。被爆地の首長署名が全国の自治体決起の呼び水になればと願っています。(田中聰司)

今後も緊張して臨む 「黒い雨」検討会に参加して

|

| 第1回検討会に臨む 木戸さん(左)と増田さん(中央) |

日本被団協事務局長 木戸季市

厚生労働省の、第一種健康診断特別区域等に関する検討会(「黒い雨」検討会)は、昨年7月に原告側が勝訴した「黒い雨」訴訟広島地裁判決の後、敗訴した国側の控訴を機に設置されました。控訴を渋る広島県・市に対し「黒い雨」区域見直しを約束したためです。

検討会は2020年11月16日の第1回から7月9日まで、5回の検討会(公開)と2回の勉強会(非公開)が開かれました。構成員(委員)は11人。日本被団協推薦の増田善信先生と私も構成員として参加しています。

厚労省は、検討会の目的を第一種健康診断特別区域の再検討とし、基本懇意見に基づき科学的・合理的な根拠を追求する、具体的には、①当時の気象状況の復元、②健康影響の医学的解明、③残留放射能について検証するとしています。

厚労省は「黒い雨による原爆放射能被害は現行の特別区域、直接黒い雨に遭った者に限」り、黒い雨被害者を被爆者と認定しない方針だと感じました。

検討会と勉強会の議論は、被害を狭く小さく見ようとする厚労省が期待する方向には向かっていません。基本懇意見は40年前のもので時代遅れ、3つの検証課題は非常に困難で無理というのが多くの構成員の意見です。

構成員の多くは、区域を拡大し、放射性降下物被害の実態に基づいて被爆者と認定すべきと考えておられると思いますが、予断は許されません。厚労省がどんな方向をめざすのか、検討会がどういう方向に向かうか、よく見極め緊張して臨みたいと思います。

訃報 山田拓民さん

7月28日死去。90歳、長崎被爆。

14歳のとき爆心地から3・3キロの旧制県立長崎中学校で被爆。家族全員が被爆し、母親と姉、弟2人は被爆後半月の間に死亡、61年には父親ががんで死亡しました。

高校教師(宮崎と長崎)で組合活動にも従事しながら被爆者運動に参加し1983年から33年間長崎被災協事務局長。1990年~99年、2005年~15年に日本被団協代表理事をつとめ、「被団協」新聞のコラムも執筆しました。

原爆症認定問題への積極的回答なし

第9回厚労大臣との定期協議

|

| 田村憲久厚生労働大臣 |

日本被団協、原爆症認定集団訴訟原告団、同弁護団の3者と厚生労働大臣との定期協議が6月30日、厚労省9階省議室で開かれました。対面での交渉団には、日本被団協から田中熙巳代表委員、木戸季市事務局長ほか5人、原告団から綿平敬三ノーモア訴訟全国原告団副団長ほか2人、弁護団から安原幸彦原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会副団長ほか3人が参加しました。

今回は、2009年の「確認書」にある「今後、訴訟の場で争う必要のないよう、この協議の場を通じて解決を図る」との約束を果たすよう、具体的には2018年に出した「一連の高裁判決を踏まえた原爆症認定基準に関する当面の要求」の実現を迫りました。

日本被団協が一貫して求めている「原爆被害への国家補償」は法改正が必要です。一方「当面の要求」は法改正を伴わず、厚労大臣の政治的決断で実現できるものです。協議では一問一答形式で大臣に決断を迫りましたが、田村大臣は「協議をすすめる」と繰り返すのみで、積極的回答は得られませんでした。

協議の進行役を務めた家島昌志代表理事は「新型コロナ騒動のため前年度に開催すべきものが繰り越されてやっと実現できたものの、代表の10人が対面の席に着いたのみで後はオンラインでの視聴という異例の協議。大臣の政治決断か、または事務当局に対しより踏み込んだ指示をするかの期待を込めて進行したが、『司法と行政の乖離は埋めていきたい』『新しい知見があればそれを否定するものではない』など被爆者に寄り添うそぶりを見せながら前に進む発言はなく、今後の政治的解決に期するほかない」と感想を寄せました。

なお新型コロナ対策で一般の傍聴はウェブ会議方式で行なわれ、事前申し込み制で全国から約60人が傍聴しましたが、音声の不具合でほとんど聞き取れないなどの問題があり、厚労省には直ちに伝え、今後に向け改善を申し入れました。

|

手帳所持者数12万7755人に

2020年度末 平均年齢83・94歳に

2020年度(21年3月末)の被爆者健康手帳所持者数などが、厚生労働省から発表されました。手帳所持者は12万7755人で、前年度と比べ8927人減少しました。平均年齢は83・94歳となり、前年度から0・63歳上昇しました。

健康管理手当などの諸手当の受給者数は合計11万9750人で、手帳所持者の93・7パーセントでした。そのうち原爆症の認定を受けた医療特別手当受給者は6978人で、手帳所持者の5・5%でした。

都道府県別では、手帳所持者が12人の山形が最少、次いで秋田が15人です。諸手当の受給率は秋田が100%。介護手当と家族介護手当のどちらも支給件数が0のところが昨年と同じ9道県ありました。

各地の催し

各地の被爆者の会が主催、共催、後援などで関わっている夏の催しを紹介します。

岩手=原爆と人間写真パネル展8月9~11日、北上市さくらホール。

新潟=空襲で亡くなった子どもたち・教職員と市民を追悼する集い8月1日午前8時、平和の森公園。長岡平和祈念式典8月1日午前9時、アオーレ長岡。原爆犠牲者追悼並びに平和祈念の集い8月6日午前8時13分、8月9日午前11時、新潟市役所。平和作品と原爆パネルの展示8月11~22日、まちなかキャンパス長岡。

静岡=「原爆と人間」展8月2~13日浜松市役所本館1階ロビー、8月16~27日なゆた浜北市民プラザ、8月23日~9月3日湖西市立新居図書館、8月5~10日島田市初倉公民館、8月21~22日島田市プラザ

日本被団協結成65周年によせて 私と被団協

|

|

| 1973年11月行動 厚生省前にテントを張り 全国の被爆者が5日間すわりこんだ |

1987年11月行動折り鶴人間の輪 支援者とともに2500人で 厚生省を幾重にもとり囲んだ |

私の人生そのもの

横山照子(長崎) 日本被団協代表理事

1973年4月「被爆者援護法のための要求骨子」が発表された。私はこの前年長崎被災協の事務局に入り「要求骨子」をまとめる最後の代表理事会に、なぜか参加していた。私は「被爆者援護法ってどういうものですか」と長崎で葉山利行事務局長に聞いていた。まさにその中身を自分たちの手で作り上げようとしている。私は気負い、何か質問しなければと、発言した。新参者の稚拙な質問に伊東壮事務局長と斎藤義雄さんは丁寧に答えてくれた。生活保護法など他法との関係、さまざまな資料を積み上げてできた「要求骨子」だった。

私は、自分に「被爆者運動とは」と、問い続けていたものと、出会えた日になった。

私は被災協の小佐々八郎会長から「東京の会議や行動に参加した時は、伊藤直子さんを手伝うように」ときつく言われた。当時の被団協は、事務局員は伊藤さん一人。東友会などの手伝いもあったが、会議での受付の手伝いなど、伊藤さんについて回った。

日本被団協が長崎で結成された由縁もあり、被爆地の被爆者団体として、日本被団協を支えなければ、という長崎の雰囲気だった。「要求骨子」後、厚生省前5日間の座り込み等、被団協は大きな行動に取り組んでいった。準備のため、数日前から長崎では、葉山さんを派遣していた。後を任されたのは私。20~30名の代表を夜行列車で東京へ。署名用紙の山は、若い被爆者が担いでくれた。みんなは葉山さんを、被団協に送り出していることを誇りとし、自分たちが頑張らねばと率先して行動していた。

私たちが「また~」と言うほど、被団協はよく調査をした。基本懇を乗り越えるための「基本要求」には、調査に記入されている一人一人の原爆被害の実相が投影されている。被爆者の願い、要求=「基本要求」は世界の人々との共有課題。

被団協と離れず、離れず、歩んでこられたことは、私の人生そのもの、誇りです。

生きる道標

斉藤とも子 俳優

私は1999年、井上ひさし作『父と暮せば』の舞台出演がご縁で、被爆者の方に出会いました。想像を絶する地獄を潜り抜けながら、明るく、優しく、逞しく、ユーモアに満ちた人たち。「なぜ、こんな風に生きられるの?」当時、自分に対する自信を失くしていた私は、被爆者の方々の温かさに吸い寄せられるように、生きる教えを乞うように、広島に通い続けました。そして、笑顔の奥の、痛み、哀しみ、苦しみに、触れました。思い出すのも辛い過去を、私のために、身を削るようにして語ってくださった方たち。「何があっても、生きていこう」そう思えるようになったのは、この出会いあったからこそです。

ご縁はどんどん広がって、肥田舜太郎先生と出会い、被団協のことも知りました。1956年8月、長崎に集われた被爆者の方々が、「自らを救い、人類の危機を救うために」と結成された被団協。原爆被害の真実を知っているからこそ、その語りには力がありました。更に心を打たれたのは、「二度と誰にも同じ苦しみを味わわせたくない」との思いです。究極の愛を教えられました。

私がお会いする被爆者の方は、とても個性豊かで、たとえご病気を抱えていても“生き生き”とされています。それは、生きる「使命」のようなものを抱えておられるからではないかと思うのです。被団協結成から65年もの間、何があっても、ここまで続けてこられたこと。それだけでも、手を合わせたくなります。どれほどの方が運動に関わり、いのちを尽くして闘ってこられたか。他界してもなお見守り続けておられることでしょう。

「核兵器禁止条約」発効の快挙は、まさに、みなさまの力あってのものです。これからもどうか、誇り高く、生き抜いてください。原発事故を経験しコロナ禍にある今、世界の人々にとって、みなさまの存在が、生きる道標です。

学ぶことは深く大きい

福山啓子 秋田雨雀・土方与志記念青年劇場所属 劇作家

2014年に「『原爆被害者の基本要求』30年のつどい」のお手伝いをし、その時に立教大学の小倉康嗣先生から、広島市立基町高校の「原爆の絵」の取り組みを教えていただいたことがきっかけで、何度も被団協の事務所に伺うことになりました。

新劇の名優丸山定夫が原爆死したこともあり、原爆をテーマにした優れた舞台は沢山あります。いつかは自分も―という思いもあり、被団協にいただいたせっかくの機会を生かそうと基町高校の取り組みをモデルに「あの夏の絵」という作品を書き、2015年から全国で上演、今年の秋も九州・関東で公演します。

修学旅行に広島を選ぶ学校が減り、被爆者の声を生で子どもたちが聞く機会は本当に減ってしまいました。演劇を通じて少しでも知ってもらいたいと、俳優も懸命に舞台に取り組んでいます。劇団には観劇後の感想が沢山寄せられています。

「高校に入学してから、中学までとの環境の大きな変化に、知らず知らずの内にストレスをかかえ悩み苦しむようになっていました。そして、自己肯定感の低さから、自分なんていらない存在だと考えてしまうこともありました」というある高校生は芝居を見て、劇中の人物の語る被爆体験に衝撃を受けたといいます。「普通に朝起きて、普通にご飯を食べて、仕事に行ったり、遊んだり、誰もこれから自分たちが死んだり大やけどを負ったりするなんて思っていなかったし、誰も死にたいなんて思っていなかった。そんな状況で信じられない数の人が死んでしまった。それなのに、こんなに毎日の安全と平和があるこの日常で、私は、自分がいなくて良い存在だ、死ぬんだなどと思っていました」「私は今平和な日常を送れることに感謝しなければならないし、これからまた日本が戦争をしてしまう国に戻ってしまわないようによく真実を学び、国の危ない行動にブレーキをかけなければならないと思いました」。

被爆者から私たちが学ぶことは本当に深く大きいと思います。

調べ、学び、にじり寄る

桑原美陽 昭和女子大学人間文化学部歴史文化学科2年

被爆者調査票の回答欄に書かれていたのは、ただ一言「思い出したくない」の文字。その一言に私は唖然とし、その人の人生を知らねばならないと思いました。さらに、自分の娘を見殺しにして逃げましたという事実と告白。我が子を守るために沢山の子どもを見捨て「鬼の目にも涙といいますが、涙も出ない私は鬼ですらありませんでした」と「あの日」を振り返る声。私が目にしたものは、理解し難い「あの日」と被爆者の方々の悲痛な叫びでした。

昨年の夏、私はノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の被団協関連文書史料整理会に参加して、人生で初めて被爆者の生の声に触れました。「あの日の地獄」に関して無知であった私には、被爆者の方々が教えてくださった本音が心に刺さり、帰宅道中彼らの言葉が何度もフラッシュバックしたのを今でも覚えています。1年という短期間ではありますが、プロジェクト活動にて1985年調査をはじめとする様々な史料や被爆者を見てきました。そのたびに感じることは、私たちは、あの日、あの場所にいた人々が経験した体験や被爆者の苦しみを理解することは絶対にできないということです。

ですが、理解することはできないからといって距離を置いたり、生半可な同情の頷きをしたりするのではなく、私たちは調べ、学ぶことで、「あの日」へにじり寄る必要があります。

だからこそ、被爆者の方々の足跡や発信する想いを学ぶことこそが「あの日」をきっかけに亡くなられた方への弔いであると信じ、これからも勉学に励んでいきたいと思っています

結成60年へのメッセージ ”わたしにとっての被団協”から

2016年の日本被団協結成60周年記念式典で、被団協「応援団」の皆さんからメッセージ集「わたしにとっての被団協」が贈られました。50人を超える方々のメッセージから一部を抜粋してご紹介します。(敬称略・故人含む)

◆原爆のとてつもない非人間的な暴力を教えてくださいました。「ふたたび被爆者をつくるな」と、核兵器を廃絶し、被爆者への国家補償など、粘り強い闘いには、頭が下ります。憲法九条を愛し、世界平和を願う演劇人にも大きな力を与えて下さいます。(神山寛)

◆二度と私たちのような原爆被害者を生んではならないという「人類の行く末への思いやり」の気持ちを持ち続けてこられました。世界の平和を考える時、この言葉の重みを感じます。

(黒岩晴子)

◆日本被団協は、進むべき方向を指し示してくれる北極星のような存在。遠くからでも日本被団協を見失わずに歩いているかぎり、道を間違えることはないと確信を与えてくれる存在。心から感謝します。

(椎名麻紗枝)

◆日本被団協の組織と運動は、この60年のあいだ、反公害闘争、反基地闘争、反原発運動などとともに、日本の平和運動、ならびに基本的人権といかなる状況にあろうともけっして侵すことのできない人間の尊厳を守るたたかい、の中核に位置してきたと言っていい。日本被団協と長崎被災協に属する被爆者との交わりは、わたくしの人生の方向性を定め、私にいつも深い感動と感謝の念を呼びおこすのである。

(高橋眞司)

◆私たちは被爆者の後ろからついていったり、奉ったりするのではなく、横に並んでともに歩むべきではないのか。自らの中に「人間の基本要求」を持ち、被爆者の心を引き継げる運動を、未来につなげたいと思います。原点と還暦の先、両方を見つめながら――。

(鍋島聖民)

◆被害とは何か、どうやって被害を克服するのか、運動の統一をどうやって守るのかなど、多くのことを学ばせていただきました。2016年の今、確かに被爆者は高齢化し運動には様々な困難があると思います。しかし、日本被団協の使命はまだまだ終っていない。

(安原幸彦)

◆1956年に結成された被団協は、被爆者自身を守るとともに核の惨禍が二度と起きないことを願い結成されました。被爆者個人がいかにして被爆者になってゆくのかとは次元を異にし、被爆者が被爆者総体として社会に登場することでした。60年の歴史はその「登場」の意義を十分に示してきました。個々の被爆者では果たせない役割、国内においては国家補償をあるべき思想として発し、全国に展開された原爆集団訴訟を組織として支えました。国際社会においては核廃絶を人道と倫理の要請として発し、国連の根源的役割を喚起し続けてきました。60年の歴史を再度ふり返り、苦闘の歴史に心からの敬意を表します。(齋藤紀)

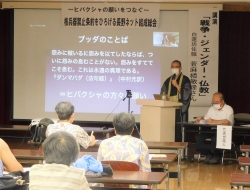

核兵器禁止条約をひろげる長野ネット 結成総会

|

7月18日長野県教育会館で、ヒバクシャの願いをつなぐ~核兵器禁止条約をひろげる長野ネット(略称・長野ネット)の結成総会を、40人の参加で開催しました。

2016年から取り組んできたヒバクシャ国際署名長野県推進連絡会の活動を発展的に継承し、「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名」に取り組みます。

開会あいさつの後、善光寺・白蓮坊の住職若麻績敏隆さんが「戦争・ジェンダー・仏教」をテーマに記念講演。具体的な事例を挙げ、わかりやすく楽しいお話しで、大きな拍手が送られました。

会場からの様々な発言と、リモートで参加された多くの若い方からの発言で、活気のある交流が出来ました。

最後に、新しく代表世話人に選任された菅谷昭松本大学学長から「若い学生たちへの広がりの大切さを考えている、一緒に進めましょう」との報告があり、来年3月まで活動計画を確認し閉会しました。 (藤森克子)

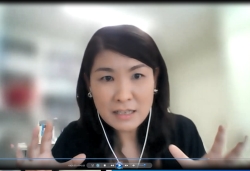

条約批准求める連絡会発足 神奈川

|

神奈川では神奈川県原爆被災者の会と神奈川県生協連を中心に「すべての国に核兵器禁止条約の批准を求める連絡会」が発足し、7月5日キックオフ集会をオンラインで開催しました。

講師に中村桂子長崎大学核兵器廃絶研究センター准教授(写真)を迎え、「核兵器禁止条約の今とこれから」と題して基調講演がありました。「条約発効後の今、どう前に進んでいくかということは私たち次第」「私たちの知恵と力が問われている」「皆様のこれからの活動が鍵を握る」と強調。たいへんわかりやすく、質問にも丁寧に答えられました。(木本征男)

日本政府に条約批准を 条約採択4周年のつどい 長崎

|

核兵器禁止条約採択から4周年の7月7日、「日本政府に条約批准を迫る核兵器禁止条約4周年のつどい」を、平和祈念像前で長崎被爆者5団体が開催しました。被爆者代表7人が力強く、核兵器廃絶と日本政府に条約批准を求めて発言しました。長崎被災協の田中重光会長は「これからが運動の正念場だ。日本が批准しないなら、条約に賛成する政府を作ろう」と訴えました。

雨が時折降りしきる中、被爆者、被爆二世、市民ら120人が参加しました。

最後に核兵器禁止条約による禁止事項のプラカードを示しながら、「核兵器の保有―ダメ?」「実験―ダメ?」「威嚇―ダメ?」と参加者たちで声を合わせ、核兵器廃絶を誓い合いました。

(柿田富美枝)

原爆展、証言、絵本原画と版画展 北海道

|

北海道被爆者協会と二世プラスの会は7月15~16日、道庁1階ロビーで「被爆の証言と原爆展」を実施しました(写真)。溶けた瓦、被爆から23年後に肘から摘出されたガラス片などの遺品、パネル、原爆の絵、書籍等を展示し被爆者と二世6人が証言。2日間で約250人が来場し「二度と核兵器を使わせてはいけないことがわかった」(20代)などの感想が寄せられました。

平和宣言都市の札幌市は4年前から学校に被爆者を派遣、子どもたちに話を聞かせています。例年10校前後でしたが今年は25の小中高校が応募。7月16日に小学校で始まり、広島市出身の大学生2人も見学しました。

7月23日から1週間、札幌市の奥井理(みがく)ギャラリーで「『北の里から平和の祈り』原画とナガサキ原爆版画展」を開催します。絵本原画と、長崎で被爆した函館の版画家平方亮三さんの版画を展示。この企画に合わせ、小学校教員による読み聞かせ、二世のシャンソン講師松田ひとえさんの「平和の祈りコンサート」も行なわれます。

(北明邦雄)

日本の条約参加求めスタンディング 福岡

福岡では、ヒバクシャ国際署名推進福岡県連絡会を改組・継続し、毎月1回日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求める署名活動に取り組んでいます。7月12日、博多駅で9団体28人の参加でスタンディング行動を行ないました。訴えに耳を傾ける人、プラカードを読む人、原爆パネルを見る人などもいて、昼休みの短時間ながら注目される行動となりました。

(福岡県被団協)

相談のまど

サービス付高齢者住宅

「介護付き」の場合、注意が必要

【問】私は2年前にアパートの契約更新ができなくなり、紹介されてサービス付き高齢者住宅に入居しました。たまには買い物などで外出できていたのですが、今年に入り庭にも出てはいけないと言われました。そういえば3月に書類を持ってきてここにサインをと言われ、よくわからないままサインしましたが。外出は2カ月に1回病院に受診するときだけです。介護タクシーで往復4000円支払っての外出で、帰りに買い物をすることもできません。入居するときはこんなつもりでなかったのに、納得できません。

* * *

【答】サービス付き高齢者住宅(サ高住)は2011年に国土交通省管轄で高齢者の居住の安定確保を目的に創設されました(高齢者住まいる法)。その後介護の問題も生じてきたため厚労省との共管制度になり現在に至っています。住居はトイレ・洗面設備を含む個室、バリアフリーが基準で安否確認と生活相談サービスの提供が条件となっています。創設当初、介護は外部の介護事業所と契約してヘルパーサービスやデイサービスを受ける仕組みでしたが、最近は「介護付き」として建物内に常駐するスタッフから介護サービスを受ける「特定施設」がふえてきました。「特定施設」は介護保険制度上の「特定施設入居者生活介護」の指定をうけるもので、サ高住としての費用の上に介護サービス利用料の自己負担分を支払うことになります。

サ高住に入居し外部の介護事業所で受けるサービスの利用料の自己負担分は、被爆者援護による助成の対象ですし、必要な場合には介護手当の申請の対象ですが、施設が「特定施設入居者生活介護」の指定を受けると、利用料の助成も介護手当も対象外になります。

あなたが入居されているサ高住も「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたのでしょう。それで3月に書類を渡されサインをする結果になったと推察します。

今後のことはじっくり考えて決められるといいと思います。

まず、これからの生活をどう送りたいかを考えます。そして、施設入所だけしか選択肢がないのか、地域の介護サービスや社会資源なども調べて決めていくことが大事だと思います。施設入所を考える場合には、費用だけでなく、施設の種類とサービスの内容を詳しく確認しましょう。

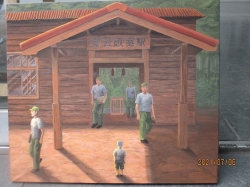

投稿 父を待ったあの日の絵

広島 箕牧智之

|

広島市立基町高校3年生の小林南々帆さんが私の思いを見事な絵にしてくれました。1945年8月6日午後6時ころの可部線、安芸飯室駅の様子です。

当時3歳だった私は自宅から150㍍にある駅に、夕方父を迎えに行くのが日課でした。あの日も心弾ませて待っていました。黒い煙を吐いて汽車がやってきて駅に到着、沢山の人が降りてきて、最後の一人まで待ちましたが父は降りてきませんでした。

基町高校の生徒が描いてくれた絵が4枚になりました。来年NPT再検討会議があって渡米できれば、証言活動に使いたいと思っています。

ドラマリーディング『父と暮せば』ネット配信

|

桂月企画 岡崎弥保

私たちは毎年原爆忌にドラマリーディング『父と暮せば』を上演しています。昨年からコロナで通常の舞台公演ができなくなりましたが、インターネット配信でお届けしています。

核兵器禁止条約が発効された今年は、さらに多くの方々にご覧いただけるよう大幅に配信期間をのばし、8月6日から31日まで無料で見られるようにしました。原爆で生き残ったことに負い目を感じる娘・美津江(岡崎弥保)の前に「恋の応援団長」として突然、父・竹造(内山森彦)が現れ…被爆二世の蒔村三枝子演出、太宰百合のピアノとともにお届けする、魂の再生の物語。井上ひさし渾身の名作を、ぜひ多くの方々にご覧いただきたく思います。動画は「桂月企画」で検索または下記URLから。https://keigetukikaku.wixsite.com/keigetukikaku(予告動画あり)