「被団協」新聞2021年7月号(510号)

2021年7月号 主な内容

被団協運動の継承と創造

日本被団協 第66回定期総会を終えて

|

事務局長 木戸季市

日本被団協の第66回定期総会は、新型コロナウイルスの非常事態宣言が延長されたため、昨年に続いて文書開催になりました。代表理事会提案の基調報告、2020年度活動報告と決算、2021年度運動方針と予算、役員人事、総会決議と特別決議について、郵送による書面議決で、賛成多数(反対0、保留1)により可決されました。

総会ではまず、日本被団協は「人類史上例のない人類を救う運動」を行なってきたことを確認しました。アメリカ政府に原爆投下を謝り、自国の核兵器をなくすこと、核兵器廃絶に主導的役割を果たすことを求め、すべての国と人々に核兵器の廃絶を訴えてきました。日本政府には原爆の投下を招いた戦争に対する反省、死者を含むすべての原爆被害者への謝罪、弔意、医療・健康管理・福祉、年金などの国家補償を求めてきました。「ふたたび被爆者をつくるな」は被爆者だけでなく日本国民、世界市民の願いです。被爆者がいなくなる日が近づいています。核兵器をなくし人類を救う日本被団協の運動をどう継承し創造するかが課題です。

被団協運動は今、困難に直面しています。唯一の全国組織である日本被団協だけでなく、全国各地の被爆者の会も深刻な問題を抱えています。役員のなり手がいない。会議や慰霊祭、相談会などの事業を行なうことが困難、そして何よりお金がないことなどです。

総会では、組織の危機を日本被団協全体で、ブロック単位で、さらに各県組織で話し合い克服打開の道を探ること、財政を理由に運動ができなくなることは許されないことも確認しました。オンラインによる証言活動、ヒバクシャ国際署名運動に結集した人たち、被団協運動の学習・研究など新たなうねりが起こっています。多様な取り組みとその提携、さらなる運動の創造に奮闘することが提案されました。

日本被団協の活動を支えるための活動維持募金をさらに5年間継続すること、機関紙「被団協」新聞の購読を被爆者だけでなく広く周りの人々にお願いし、購読料を来年度に年額1500円から2000円に値上げすることも承認されました。

全国の皆さんのご協力に感謝します。(2面に総会決議と特別決議)

新役員

定期総会で選出・承認された2021年度日本被団協役員は次のとおりです。

〈代表委員〉

坪井直 田中重光 田中熙巳

〈事務局長〉

木戸季市

〈事務局次長〉

児玉三智子 藤森俊希 大下克典 濱住治郎 和田征子 濵中紀子

〈代表理事〉

廣田凱則(新) 木村緋紗子 東勝廣(新) 金本弘 立川重則 石川行弘 松浦秀人 中村国利 田中聰司 横山照子 家島昌志 首藤通治

〈会計監査〉

高橋溥(新) 坂本由香里(新)

核のない世界実現の一助に

日本被団協のブックレット刊行

|

岩波書店編集部 吉田浩一

日本原水爆被害者団体協議会編『被爆者からあなたに――いま伝えたいこと』が、岩波ブックレット1048号として7月6日に刊行されます。

1982年に創刊した岩波ブックレットの一冊目は、井上ひさし他編『反核―私たちは読み訴える』、同年刊行の13冊のうち6冊が核兵器に関するものでした。そのラインナップからは、当時の日本社会で広く共有されていた核戦争への危機意識を読み取ることができます。その後も、核の問題はブックレットにとって大切なテーマであり続けてきました。しかし原爆投下から70年以上が経過する中、核兵器が人々にもたらす被害や苦しみの実態が私たちから遠いものになりつつあることも事実です。

ふたたび被爆者をつくらないために――被爆者の皆さんが歩まれてきた苦難の道や思いが記された今回のブックレットが多くの読者の手に渡り、核のない世界を実現するための一助となることを担当編集者として願っています。

A5判、88ページ、税込682円。

日本被団協結成65周年 私と被団協

1956年8月10日に結成した日本被団協は今年結成65周年を迎えました。運動を担ってきた被爆者、支援者など日本被団協と関りのある皆さんから「私と被団協」をテーマに寄稿いただきました。今号から順次掲載します。

普遍的価値持つ運動

元ヒバクシャ国際署名キャンペーンリーダー 林田光弘

|

| ヒバクシャ国際署名連絡会、署名用紙(後ろダンボール)ともに。 後列右端が林田さん(2019年7月7日) |

昨年亡くなった岩佐幹三さんは「被爆体験を世界史の上に位置付ける」ことの重要性を訴え続けていました。

長崎の浦上に生まれ育った私にとって被爆体験とは、祖父の語りであり、身近な郷土史。しかし、この地元での何気ない被爆者の語りこそ、核兵器のリアリティを世界に訴え、核兵器に対する価値観を変える力を持っているのです。この気付きは、浦上で生まれ育った私がこの運動に関わる意味を自覚させてくれました。

日本被団協は結成宣言において「私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」と表明し、その態度は今も運動の中心にあります。原爆による心身の痛み、孤独と貧困の苦しみのなかで「見捨てられた10年」を強いられ、ようやく声を発することができるようになった時点から、核兵器の問題を国と国ではなく、「核兵器と人類のたたかい」であるという本質に立っておられたことに深い感銘を覚えます。

ヒバクシャ国際署名もまた、署名用紙の「被爆者の訴え」を軸にあらゆる違いを超える運動として、1370万2345人分もの方から署名をいただきました。これだけの署名が集められたのも、被団協を中心にこれまで被爆者のみなさんが国内外で活動を続けてきたからに他なりません。

私はまだ歴史の断片しか知りませんが、被団協の活動は反核運動にとどまらない、普遍的価値を持つものであると確信しています。ヒバクシャ国際署名の活動は節目を迎えましたが、これからも若者世代の一人として、みなさんの活動を後世につなぐお手伝いをさせてください。

日本被団協結成65周年 私と被団協

3人のイトウさんと

日本被団協代表理事 田中聰司(広島)

日本被団協との出会いは、中国新聞社東京支社勤務になった1974年春である。「被爆」を人類の課題としてとらえている人たちを取材し、心を動かされた。被爆者であることを伏せていた私をさらに変えたのは、伊東壮事務局長(のちに代表委員)から頂いた著書「被爆の思想と行動」である。

山梨大助教授でもあった伊東さんは甲府―東京を行き来する激務の日々。学友などから運動を「やめたら」と勧められる度に「被爆者をやめられればね」と答えた。重荷に耐えるのも、膨大な犠牲者に代わって果たすべきことがあるからだと、冒頭に記している。

記者である前に被爆者として、人間として何をすべきか、核時代をいかに生きるか―今なお続く私への厳しい問いかけでもある。

被団協で巡り合った先人の中で、記憶に残るのが3人のイトウさん(いずれも故人)。その一人が伊東さんだ。被爆者の要求と運動を「人間回復」の理念で思想化した草分けである。この本は座右の書となった。

2人目のイトウさんが「爆弾娘」の熱血派、伊藤サカエさん(元代表委員)。「田中君!しゃんと書きんさい」―ハッパを掛けられては、お茶をおごってくれる激しくも温かいヒロシマの母だった。原水禁世界大会で、核実験抗議の提案に旧ソ連代表が反対した時のこと。サカエさんは「抗議しようと(伊東)壮さんに言っても『日本に亡命されたらどうするか』と止められた」と怒り、対立した。

そんなとき間に入るのが3人目の伊藤直子さん。実務のかなめとして被団協を支え相談活動を普及し、全国から「なおちゃん」と頼りにされていた。被爆者の実態と法の隔たりについて、しばしば話し込んだものだ。

総会に集まる会員は年齢も職業も思想もまちまち。時に激論になる一方で、各地方の土産物が会場に出回り、なごむことも。最後にはまとまる団結力は歴史に学んだ代表委員制の機能だろう。

資料をヤマほど渡され、時には怒鳴られた藤居平一さん(初代事務局長)の追悼集の出版、がんの大手術・原爆病院などでの闘病生活、日本被団協50年史の編集のお手伝い…数々の縁で退職後、広島市の会に入った。若年被爆者として踏ん張らなければと、自らに言い聞かせている。

「残り100秒」(終末時計)をいかに生きるか―アフター65年へ向けて、皆さんとともに問い続けていきたい。

座標 核兵器禁止条約拒否と受忍論

日本政府に届かぬ被爆者の声

2017年7月7日に核兵器禁止条約が採択されてから4年が経ちました。条約は今年1月22日国際法として発効し、核兵器が違法な兵器となりました。

この条約を日本政府は「核兵器国と非核兵器国との分断を深めるもの」とし、「日本を取り巻く安全保障の環境を考慮すると、米国の核の傘の下にあることが必要」との主張を繰り返しています。「唯一の戦争被爆国」を自称し「核兵器廃絶のゴールは同じ」と言いながら核をもって核の使用抑止を方針とする矛盾を、私たちは到底受け入れることはできません。

禁止条約に明記された「人道上の帰結」は、核兵器の使用がもたらす壊滅的な結末を意味します。その結末を誰よりも知り、あの時から今日まで心身に痛みや苦しみを負いながらも地球上の誰にも同じ経験をさせたくない、させてはならないと生きてきた被爆者の想いを、条約は受け止めています。

被爆者は語り続けてきました。語ることであの日に引き戻される辛さを乗り越え、被爆者に託された使命として、言葉で、「思い」で、伝えてきました。

日本政府にはなぜ届かないのでしょうか。

核兵器の廃絶と共に、被団協運動のもう一つの柱が原爆被害への「国家補償」の要求です。厚生大臣の私的諮問機関「原爆被爆者対策基本問題懇談会」が1980年に出した意見は、戦争による生命・身体・財産等の犠牲は国民がひとしく「受忍」しなければならない、というものでした。この精神は現行の「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」にも引き継がれ、「国家補償」は拒否されたままです。

核兵器禁止条約を拒否し国が起こした戦争被害の受忍を強いる日本政府とのたたかいは続きます。

継承する会ホームページが新しくなりました

https://www.nomore-hibakusha.org/

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会のホームページが7月1日、リニューアルしてオープンしました。

会のめざす継承センターの基本構想とご支援のお願いを前面に立て、資料の活用、継承・交流、学習懇談会など活動紹介や被爆者の声が見やすくなっています。

第66回定期総会決議

新型コロナウイルス感染症の全国的な広がりで、9都道府県に出されていた「緊急事態宣言」が延長され、6月9・10日の総会は書面議決となりましたが、日本被団協は結成65年を迎え、新たな運動方針を確認しました。

広島・長崎への原爆投下から76年目の2021年1月22日に核兵器禁止条約が発効し、核兵器をいかなる意味でも「違法」とする国際法が実現しました。

日本被団協は結成宣言で、「私たちは自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おうという決意を誓いあった」ことを表明し、「ふたたび被爆者をつくるな」「核戦争を起こすな、核兵器なくせ」「原爆被害に国家補償を」と一貫して国の内外で訴えてきました。あの日、さらにその後、原爆で亡くなった多くの声なき声とともに、また、被団協にかかわった多くの先人たちとともに結成から65年目に核兵器禁止条約が発効したことを喜びたいと思います。

被爆者は多くの支援者を力として実相を語り、調査・研究を行い、原爆被害の全体像を明らかにしてきました。原爆は、人間として死ぬことも人間らしく生きることも許しません。人間として「受忍」することができない絶対悪の兵器です。原爆地獄を体験し、苦しみもがき生きてきた被爆者は「国のため」であれ、「戦争抑止のため」であれ、核兵器を認めることはできません。

「ふたたび被爆者をつくるな」と、二つの要求の実現を求めてきました。一つは、核兵器の廃絶です。核兵器が無くならない限り、核戦争の危機は残ります。核兵器は、一発残らず廃絶しなければなりません。もう一つは、原爆被害への国家補償の実現です。核戦争被害を「受忍」させない制度を築くことです。国民の、「核戦争を拒否する権利」を打ち立てるためのものです。国家補償は、同じ被害を起こさせないための第一歩です。

しかし、核兵器保有国は「核抑止論」にたち、核兵器禁止条約に反対し、増強を計画しています。日本政府も「核抑止論」にたって、核の傘を容認しています。米国からの「核の先制不使用」についての提案にも反対し、核兵器禁止条約に署名、批准しないと公言しています。原爆被害を「受忍」させる核兵器肯定の政策を進めています。

日本政府は「唯一の被爆国」として核兵器廃絶の先頭に立ち「国際的責務」を果たすべきです。このためには、被爆者の求める二つの要求を実現し、核兵器絶対否定の立場を明らかにすべきです。

ふたたび被爆者をつくらせないため、核戦争被害を決して「受忍」させない世界、核兵器のない地球に一日も早くするために、日本被団協結成から65年を期に、あらためて日本被団協の運動に学び、多くの国民、特に若い世代の皆さんに知らせ、全国の被団協が心を一つにして運動を進めましょう。

特別決議 日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求めます

アメリカ軍による原爆投下から76年となり、被爆者は平均年齢が83歳を超えました。毎年約1万人の被爆者が亡くなっています。被爆者は単なる生き残りではありません。人類の危機を救う、と決意して、「誠実に」核兵器廃絶の運動を続け、一日も休むことなく歩んできました。その使命を託された者たちです。そしてその長年の願い、訴えが核兵器禁止条約として発効しました。しかし、核兵器保有国やその同盟国は条約に不参加の意思を表明しています。核兵器使用の危機が迫っています。私たちは、人類が等しくその危機にあることを認識しなければなりません。

今、世界には、とりわけ日本には何が求められているのでしょうか。日本政府は、国の安全保障のために核抑止が必要と主張します。私たち被爆者は、唯一の戦争被爆国が、壊滅だけを目的とした、非人道兵器である核兵器に頼ることを容認することはできません。広島・長崎に76年前に起こったことが、故意であれ、事故であれ、三度起これば、その結末は人類の滅亡に結びつきます。さまざまな形での死、熱線、爆風、放射線による死。長く、ゆっくりと広がる緩慢な死は76年経った今なお続いています。

想像することができない破壊が、地球規模で起こる可能性があることを、私たちは認識しなければなりません。

被爆者が経験してきた死、病気、貧困、偏見、差別など、今またコロナ禍の下で起こっています。コロナウイルスは、数年後にはワクチンも行きわたり、一応の収束はするでしょう。しかし核兵器使用の終息時には、人がいなくなった地球が残るだけです。そこには自国の国力や名誉や地位を誇る人もいません。それらの遺体を弔う人もいません。

国民の命と財産を守る「人間の安全保障」のために、世界の「公共の善」のために、唯一の戦争被爆国の政府として、核兵器禁止条約に署名、批准することを強く要求します。

ピースウェーブ行動と平和祈念式典 開催 宮城

|

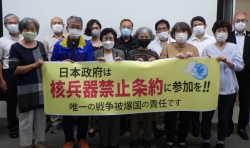

| ピースウェーブ行動 |

|

| 原爆死没者追悼平和祈念式典 |

5月22日、仙台市元鍛冶丁公園で「ピースウェーブinみやぎ」を開催しました。「ヒバクシャ国際署名連絡会宮城」を発展的に継承した「核兵器廃絶ネットワークみやぎ」が呼びかけて開催したもので、50人が参加しました。

集会では、宮城県原爆被害者の会の木村緋紗子会長のあいさつ、参加団体による核兵器廃絶への決意表明ののち、核兵器廃絶を呼びかけるアピールを採択し、「みんなの力で発効させた核兵器禁止条約。日本政府に批准を求めて引き続き運動を進めていきましょう」と呼びかけました。集会後、仙台市内をデモ行進し、終了後に仙台駅前で日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める署名宣伝活動に取り組みました。

核兵器廃絶ネットワークみやぎは、核兵器禁止条約発効日の1月22日にちなんで、毎月22日の署名行動を軸に様々な活動に取り組み、日本政府に核兵器禁止条約への参加を求めていきます。

翌23日、仙台市戦災復興記念館で「第35回宮城県原爆死没者追悼平和祈念式典」を開催。来賓や被爆者、支援者など約80人が参加しました。

追悼合唱「銘文」のあと、高校生が平和宣言を読み上げ、「核や戦争の恐怖のない平和なアジア、平和な世界を作るために、過去の歴史を正しく知り、様々な国の人々と交流し、友好関係を築いていきたい」との決意を述べました。

追悼のことばで木村会長が「核兵器禁止条約の発効は核兵器廃絶に向けた大きな第一歩。残念ながら日本国政府はこの条約に背を向けている」と訴え、日本政府の条約批准を求めました。

宮城県知事、仙台市長、各党の方々よりご挨拶を頂き、参加者全員で「原爆を許すまじ」を斉唱しお開きとなりました。

(宮城県原爆被害者の会)

世代を超え「核なき世界」めざして

|

| 中学生・高校生の前に立つ(左から) 目加田さん、和田さん、山田さん |

第26回平和のための戦争展特別企画 横浜

76年前、横浜は原爆の標的から外された翌日の5月29日に大空襲に襲われました。その日に合わせて「第26回平和のための戦争展inよこはま」の特別企画を5月23日と30日に開催しました。

30日は「核のない世界を」をテーマに、今年1月22日に発効した核兵器禁止条約の成立経過や内容、核兵器をなくす道筋について、3人の方が講演しました。

横浜市原爆被災者の会会長の和田征子さんは「被爆者の願いが条約になった。そしてこれから」と題して、核兵器禁止条約の発効は「私たちが休むことなく歩き続けた結果」と紹介し、署名、批准に向けて、日本政府や国会議員、世界各国に働きかけを行なっていることを報告しました。核兵器禁止条約の可能性と課題について明治大学兼任講師の山田寿則さんが、地雷やクラスター爆弾禁止条約を成立させ廃絶に導いた経験を地雷廃絶日本キャンペーン副代表・中央大学教授の目加田説子さんが講演。桐蔭学園高校・中等教育学校演劇部は核兵器禁止条約について学習したことを発表。世代を超えて核なき世界をめざす場となりました。高校生から「誰一人戦争や核兵器を経験することのない平和な世界にしたいと思いました」などの感想が寄せられています。(吉沢てい子)

署名推進連絡会から「求める会」へ 千葉

|

千葉県「ヒバクシャ国際署名」推進連絡会は6月4日、最後の総会を開きました。2016年6月から2020年12月の約5年の取り組み(街頭署名行動17回、「千葉平和のつどい」3回)、などの活動報告と会計報告をして「ヒバクシャ国際署名」推進連絡会を閉じ、新体制に移行することが承認されました。

そして新たに「日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求める千葉の会」(略称・求める会)をスタートしました。「推進連絡会」に参加していた53団体と個人120人はすべて「求める会」に移行しました。代表には医師で「反核医師の会ちば」代表世話人の川村実氏が就任し、事務局は千葉民医連が担うことになりました。

署名活動はすでに各団体で進められており、6月4日現在で7000人分余りが寄せられています。自治体首長の賛同署名と、地方議会の政府に禁止条約参加を求める意見書採択を要請していくことや、新型コロナ感染が収まった後に学習会、「つどい」の開催などの活動方針を決めました。

最後に、ヒバクシャ国際署名運動がショーン・マクブライド平和賞を受賞した際のオンライン授賞式の録画(縮小版)を視聴し閉会しました。

参加者は、新たな気持ちで活動を広めていきたい、コロナ禍でも出来ることをしていこう、などと話し合いながら会場を後にしました。

(児玉三智子)

できることを精一杯 署名1千筆を超えて

赤とんぼの会 日高礼子

「赤とんぼの会」は、大分で1983年以来毎年8月15日に憲法9条を守り活かそうという内容の意見広告を新聞に出す活動を行なっています。大分県内版4紙(朝日、毎日、西日本、大分合同)に掲載しています。

昨年核兵器禁止条約批准が50カ国に達し、今年1月に発効のニュースで被爆された皆さまの長年の苦しみと核廃絶に向けた地道なご努力を知り、それが実を結んだことに敬服するとともに嬉しく、安堵いたしました。一方、なぜ日本政府がこの条約を批准しないのか、腹立たしい思いでした。

今年2月に当会の会員でもある大分県被団協の方から「日本政府に核兵器禁止条約への署名、批准を求める」署名のご案内をいただき、会報で呼びかけたところ、1千筆以上の署名を寄せていただきました。

未来の人たちに核兵器や原発といった負の遺産を残したくありません。私たちも微力ではありますが、できることを精一杯やっていきたいです。

原爆や戦争の記憶を未来へ 8月に映画祭

|

御手洗志帆

「戦争の記憶と記録を語り継ぐ映画祭」を8月5日~8日の4日間、東京・千代田区の内幸町ホールで開催します。

この映画祭は、広島出身の御手洗志帆が毎年8月に開催している映画祭で、前身の「新藤兼人平和映画祭」から換算すると今年で10年目を迎えます。これまで吉永小百合さんや奈良岡朋子さん、山田洋次さん、加藤登紀子さん、半藤一利さんなどのゲストをお迎えし、平和への思いを伺ってきました。

今年は、長崎の原爆がテーマの黒木和雄監督『TOMORROW明日』やサーロー節子さんのドキュメンタリー映画『ヒロシマへの誓い』などを上映。今井正監督『ひめゆりの塔』上映後に女優・香川京子さんのトークショーや『第五福竜丸』の上映とともに元乗組員で今年3月に他界された大石又七さんを偲ぶ会も開催します。さらに今年は広島の少年少女の被爆証言をまとめた『原爆の子』(長田新編)の出版から70年を迎えることから、長田新氏の四男で21歳の時に広島で被爆した長田五郎氏(94)の記念講演を行なうなど、関連イベントも多く開きます。

毎年上映する映画や内容を決める映画祭スタッフの中心は20代から30代です。被爆者が高齢化し、新型コロナの影響で被爆証言を聞く機会も少なくなっています。

核兵器禁止条約が発効された今年、日本の若者がいかに戦争や原爆の記憶を受け継いでいくか、東京オリンピック開催予定の時期と重なるこの映画祭で、改めて平和とは何か考える夏にできればと思います。

映画祭詳細は「昭和文化アーカイブス」ウェブサイトをご覧ください。

投稿 九条の会の方々に

大阪 日野優喜子

私の町では地元の九条の会の人たちが、毎月3回JR駅前などで「9の日」行動をしています。行動の折にヒバクシャ国際署名もしてこられました。

5月、「被団協」新聞に「核兵器禁止条約と憲法9条」と題した寄稿記事が載りました。九条の会世話人の方々に敬意を込め、新聞をお配りしました。するとおひとりから郵送で「世界地図は拡大コピーしました。色付けして見やすくしたいと思っています」との礼状をいただき、うれしく思いました。

日本被団協の活動を支える募金について

日本被団協からの訴えに応え、募金で活動を支えてくださる皆さまに心から感謝申し上げます。

募金の種類についてご説明します。

活動維持募金

日本被団協の活動全般を支える募金です。5年間継続で毎月、あるいは毎年1回の定額、銀行引き落としまたは振込で送金いただくものです。

被爆者運動強化募金

日本被団協の活動全般を支え募金で、随時受け付けています。各都道府県被団協に所属している方からの募金のうち3割を、各都道府県被団協に還元しています。

相談事業募金

中央相談所の活動を支える募金です。

実相普及募金

日本被団協代表として被爆者を海外派遣するときの活動費などを支える募金です。

平和基金

長期を見すえて基金として貯蓄しています。

募金にご協力ください

日頃からの、皆さまからの大きなご支援に深く感謝申し上げます。

日本被団協の運動を支える「被爆者運動強化募金」を訴えます。日本被団協の財政は、皆さまからの募金に支えられています。核兵器廃絶と原爆被害への国家補償実現の運動を支えるため、ご協力をお願いいたします。

なお、この「被爆者運動強化募金」は、各都道府県被団協に所属している方からの募金のうち3割を、各都道府県被団協に還元します。

送金先=郵便振替00100―9―22913日本原水爆被害者団体協議会。一部の地域を除いて同封しています振込用紙をご使用ください。

相談のまど

原爆症認定申請

1歳被爆で当時の記憶がなく

どう書けば良いのでしょうか

【問】1歳の時、爆心地から2・2キロの自宅で被爆した被爆者です。咳が長く続き痰も出るようになったため受診し、検査をうけたところ「肺がん」との診断を受けました。「胸腔鏡」というので切除して組織検査を行なうとのことで、先日入院しました。今後は経過を診ながら治療をするということです。

原爆症の認定申請はできますか。被爆時の状況は覚えていませんし、両親も被爆時のことは話すことがありませんでしたので、原爆症認定の申請書類にどのように記入したらいいかわかりません。どうすればいいでしょうか。

* * *

【答】原爆症認定について現在運用されている「新しい審査の方針」では、悪性腫瘍(固形がんなど)で積極的に認定する範囲の一つに「被爆地点が爆心地より3・5km以内である者」という規定があり、あなたはこれにあてはまりますからすぐに原爆症認定申請をされるといいでしょう。

また、認定申請書に記載する被爆状況については、被爆者健康手帳を取得する際の申請書類に記載した事項が分かればいいと思います。手帳取得の申請書は、本人または一部の家族には開示請求が認められているので、請求してみてください。

被爆時年齢が幼くて申請書の記載内容が少ない場合、申請書を受理した都道府県の担当部署が手帳取得時の申請書類を参考にします。手帳取得の自治体が認定申請時と異なる場合は、役所の責任で問い合わせをすることになっています。覚えていることが少ないから原爆症認定はむずかしいとあきらめないで、積極的に申請しましょう。