「被団協」新聞2021年6月号(509号)

2021年6月号 主な内容

さらなる運動の創造を 日本被団協結成65周年を迎えて

|

日本被団協事務局長 木戸 季市

被団協結成65年の記念すべき年を、核兵器禁止条約の発効という大きな喜びで迎えました。

条約発効にあたって、国連の中満泉事務次長・軍縮担当上級代表は私たちに「核兵器禁止条約の発効は、被爆者の皆さまにまずささげられるものです。被爆者の方々の証言は、禁止条約の背後にある道徳的な原動力となってきました。皆さまお一人おひとりの言語を絶する被爆の体験は、核抑止の冷徹な論理に人間の顔を映しつづけます」とのメッセージを送ってくれました。

原点は“原爆地獄”

被団協運動の原点は、1945年8月6日、9日の“原爆地獄”です。日本人が知るそれまでの地獄は空想の世界でした。しかし“原爆地獄”は人間の想像を超えた、決して二度と起こってはならない現実です。あの日原爆は、被爆者が人間として死ぬことも、人間らしく生きることも許しませんでした。生き延びた被爆者はあの日を思い出すことに耐えられず、長い間体験を語ることができませんでした。

人間性回復のたたかい

1956年8月10日、長崎に集まった被爆者が日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)を結成し、「私たちは自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おうという決意を誓い合」いました。

“自らを救う”とはどういうことでしょうか。あわれな被爆者に同情と救いを求めているとは思えません。原爆・核兵器に真正面から向き合い、人間らしく生きるため、「原爆に抗い人間性を回復する」―核時代に生きる人間の生き方の創造を求めているのではないでしょうか。

被団協をつくり運動してきた先達は、そのために奮闘してきたという思いを強くします。

「私たち被爆者は原爆被害の実相を語り、苦しみを訴えてきました。身をもって体験した“地獄”の苦しみを、二度とだれにも味わわせたくないからです。「ふたたび被爆者をつくるな」は、私たち被爆者のいのちをかけた訴えです。それはまた、日本国民と世界の人々の願いでもあります」(『原爆被害者の基本要求』)。

力をあわせて

被団協運動は、その目的も、その過程も、被爆者だけの運動ではありませんでした。国内外の専門家、支援者とともに創り出した運動です。

65周年を迎えたいま、さらなる運動の創造が求められています。65年間の運動に学び、力を合わせて前進しましょう。

若い世代とつながり地域での継承活動を

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会通常総会

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は5月22日、東京・四谷のプラザエフ会議室で、第9回通常総会を開きました。コロナ禍のため大半は書面議決でしたが、希望者がオンライン参加しました。

同会は今年12月10日に発足10周年を迎えます。会の活動として引き続き①被爆者の原爆とのたたかいを人類の歩み・歴史に刻むアーカイブスとするため「ノーモア・ヒバクシャ継承センター」の設立をめざすこと ②原爆体験を継承する取り組みをすすめ、担い手を広げること ③広報活動や平和のための博物館ネットワーク等との連携を強め、会への理解と賛同を広げること ④会員や賛助団体を増やし、認定NPO法人として広く寄付をよびかけ、組織と財政基盤の強化を図り、センター設立の施設等の提供をよびかけること、の4つの課題を進めることを確認しました。

また若い世代とのつながりを強化すること、都道府県ごとの継承の取り組みをすすめることが強調されました。

枯葉剤被害者と連帯 被爆者が発言

|

| ベトナムからの参加者たち |

第13回アジア・ヨーロッパ人民フォーラム

オンラインによる第13回アジア・ヨーロッパ人民フォーラム「戦争犠牲者と大量破壊兵器被害者に関するオープンスペース」が5月18日に開かれました。大量破壊兵器被害者・枯葉剤被害者との連帯をテーマに、原爆とベトナムの枯葉剤被害について、それぞれビデオ上映のあと、被害者の発言がありました。

枯葉剤被害者からは、ヴォン・ティ・クエンさんが、枯葉剤被害者として生まれ、生きてきた苦悩を語りました。

被爆者からは、日本被団協の児玉三智子事務局次長が、被爆体験と日本被団協の運動について述べました。またこの日参加していたベトナム枯葉剤被害者協会とベトナム平和委員会のメンバーに対し、ヒバクシャ国際署名への多大な協力への感謝を伝えました。

討論の中で、ベトナムの枯れ葉剤被害の実態を追い続けている報道カメラマン・中村梧郎さんが、自身の撮影した被害者の写真を使って被害の実態を報告しました。

韓国の原爆被害者を支援するグループからの発言もあり、アメリカによる戦争被害を共有し告発する90分間でした。

|

| 第五福竜丸展示館前 |

|

| あいさつする和田さん |

平和行進出発式 オンラインで開催

今年の平和行進出発式が5月6日、東京・夢の島の第五福竜丸展示館前とつないでオンラインで開かれました。

日本被団協の和田征子事務局次長がオンラインであいさつし、「地球上には1万3千発を超える核兵器が存在し、地球を何度も破壊することができるといわれています。しかし、それにもまして、私たちの一歩、一歩の歩みは、地球を幾重にも、幾重にも取り巻き、核兵器の三度目の使用を阻止し、地球を、人類を破滅から守ってきました」「被爆者の長年の願いであった核兵器禁止条約が発効しました。核兵器の使用も、所有も、それによる威嚇も、国際法として違法なものとなりました。それを無視しようとする核保有国。そしてそれに頼る唯一の戦争被爆国。日本が条約に参加することを求めます。日本が変われば、この条約の効力はもっと大きなものとなり、日本が世界のよきリーダーとしての信頼を得ることができると思います」と述べました。

東京都原爆被害者協議会の家島昌志会長は、自らのがんへの罹患を語り、コロナ禍のなかでも核兵器廃絶を訴えようと呼びかけました。

核兵器禁止条約の普遍化と完全履行を働きかけ

核兵器廃絶日本NGO連絡会

核兵器廃絶をめざす日本NGO市民連絡会(核兵器廃絶日本NGO連絡会)は、2010年4月に発足しました。市民の連絡会として情報交換を行ない、緩やかなネットワークとして活動を続けてきました。5人の共同世話人と事務局を置き、イベント毎に企画・運営チームを作って連絡会会議で協議しながら実施しました。参加団体はピースボート、日本被団協、原水協、原水禁、生協、反核法律家協会、ヒロシマHANWAほか宗教団体など多数。肩書付き個人での参加もあります。

今年は核兵器禁止条約が発効し、連絡会発足から10年が経過したことから、この4月に役員体制と「申し合わせ」の見直しを行ないました。昨年からのコロナ禍の下で、連絡会会議がオンラインになったことによる参加者の増加も見直しの一因となりました。

新体制は、6人の共同代表と幹事5人、事務局が置かれました。幹事はこれまで事務局が担当した会議の運営やイベントやプロジェクトのためのチーム編成、財政計画、政府等の折衝を担うこととなります。

核兵器禁止条約の普遍化と完全履行を会の目的の第一とし、そのために市民向けの活動、国会議員への働きかけ、国際的連携など、様々な活動を行なってきました。今後開催予定のNPT再検討会議や核兵器禁止条約締約国会議でも、大きな働きが期待されます。

(幹事・和田征子)

中央アジアの人々にオンライン証言会

ピースボート

|

ピースボートの企画で4月14日、中央アジアのキルギス近隣諸国での紛争の予防と非暴力的解決に取組むNGO「トレランス・インターナショナル財団」の関係者に向けたオンライン被爆証言会が開かれました。

今世界には6つの非核兵器地帯とモンゴルの1国非核の地位がありますが、1991年にソビエト連邦から独立したキルギス共和国は、中央アジア非核地滞条約を批准しています。

日本被団協の和田征子事務局次長が証言者として、被爆体験、原爆投下後の日本、被爆者運動、核兵器禁止条約についてなどを話しました

参加者からさまざまな質問が出されました。被爆者として差別を受けたか、日本政府やアメリカからの補償について、原爆や核兵器についての外国での反応、福島の原発汚染水の海洋投棄について、などです。「日本は核兵器を持っているか」の質問もありました。

キルギスでは長年続いていたウラン鉱石の採掘が、NGOによる大きな抗議行動で2年前に中止となり、ロシア資本の会社が閉鎖され、現在は採掘は行なわれていない、との報告がありました。

大阪高裁で逆転勝訴 原爆症認定を求める近畿訴訟

原爆症認定を求めるノーモア・ヒバクシャ訴訟の近畿訴訟で5月13日、大阪高裁(牧賢二裁判長)が地裁判決を破棄し、国の認定申請却下を取り消す逆転勝訴の判決がありました。

原告は4歳のとき、長崎原爆投下から3日後、長崎市内の爆心地から1・1~1・2㎞の地点まで入市して被爆。心筋梗塞で2011年1月に認定申請をして却下され、13年1月に却下処分取消しを求めて提訴しました。19年11月に大阪地裁で敗訴したため控訴していました。

判決をうけ、原告団、弁護団、支援ネットワークは声明で、判決が「控訴人が健康に影響を及ぼす程度の線量の被曝をしたと認められる以上、その放射線被曝量が具体的・定量的に認定できないことによって、上記認定が妨げられるものではない」としたこと、また「放射線の影響がなくとも当該疾病が発症していたといえるような特段の事情があるとはいい難いから、控訴人の心筋梗塞については放射性起因性を肯定すべき」としたことを評価し、「原告が原爆症の認定申請をしてから10年以上が経過しており、これほど長期間にわたって裁判をしてでも争ってきた厚生労働省の立場は改められなければならない。」と述べています。

国側が上告せず、判決は確定しました。

新たな「県民の会」スタート 愛知

|

5月9日、愛知県名古屋市総合社会福祉会館で「日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める愛知県民の会」スタートのつどいが開催され、新しい「愛知県民の会」が結成されました。当日は、「コロナ対策」で広い会場に30数人の参加とオンラインで20数人が参加しました。

先の「ヒバクシャ国際署名をすすめる愛知県民の会」を引き継ぎ、愛知県ゆかりの新たな呼びかけ人も加わった新しいリーフレットが作成されました。日仏シャンソン協会日本代表、チェルノブイリ救援中部理事、元中国大使、愛知教育大学元学長など、多彩な著名人が呼びかけ人に参加しています。コープあいち理事長も呼びかけ人となり、生協の注文書にも署名用紙が折り込まれ1万数千の署名が第一弾として寄せられています。

スタートのつどいではICAN国際運営委員の川崎哲さんによるオンライン記念講演が行なわれました。また当日参加した呼びかけ人からの訴えがあり、愛友会の金本弘理事長は、「核兵器禁止条約が発効して大きな喜びを感じたが、日本政府の態度を見ていると逆に暗い気持ちになっていた。しかし、新しい県民の会がスタートして勇気をもらった。被爆者もこの署名を頑張って集めたい」とあいさつしました。

県民の会では、賛同者を増やして署名の担い手を広げること、学習を進めること、自治体や議員に働きかけることを確認しあいました。署名用紙は「連絡先」として「愛知県民の会」を明記(事務所は愛友会気付)したものを作成しました。

(大村義則)

ヒバクシャ国際署名のとりくみ 冊子に

|

神奈川県原爆被災者の会

2016年から始めたヒバクシャ国際署名の活動が終了しました。「被爆者の最後のお願いです」と言いながら、被爆者だけではできないと賛同者に呼びかけ、多く方々(個人・団体)に協力していただきました。

禁止条約はすぐには実現しないと考えていた私たちに、朗報が飛び込んできました。17年の国連での「核兵器禁止条約」採択です。さらにICANのノーベル平和賞の受賞です(余談ですが平和賞については我々が受賞するものと思っていましたので残念でした)。

核兵器禁止条約が今年発効しました。我が国が署名・批准をしないのは残念ですが被爆者の運動がこのような実績を残したことは特筆されるべきです。

当会も多くの個人・団体の協力をいただきました。その足跡を写真で記録した冊子を発行しました(A4判、36ページ、カラー)。ご希望があればお送りいたします。電話045―322―8689、FAX045―322―8606

「核兵器廃絶をめざす新潟県連絡会」発足 新潟

ヒバクシャ国際署名を推進するため、新潟県原爆被害者の会、新潟県原水禁、新潟県原水協、新潟県生活協同組合連合会の4団体が2017年8月に結成した「新潟県連絡会」は、様々な取り組みを展開してきました。街頭署名行動、県内各市町村議会に対する意見書提出の申入れ活動(30市町村のうち27議会が提出)、日本被団協の田中熙巳代表委員の講演をメインとした集会の開催などです。

今年1月の国連への署名最終提出をもって、会の活動は終了ということになりましたが、5月10日に4団体会議を開催し、ヒバクシャ国際署名運動で思いを共有し連帯してきた組織形態は変えず、名称を「核兵器廃絶をめざす新潟県連絡会」とし、被団協が提唱する署名活動やイベント開催など核兵器廃絶につながる様々な運動に引き続き取り組んでいくことを確認して新たなスタートを切りました。(西山謙介)

「移動演劇桜隊」再結成、朗読劇公演へ

|

| 五百羅漢寺境内の桜隊原爆殉難碑 |

|

| 朗読劇台本読み合わせ |

桜隊平和祈念会 丸仲恵三

1945年8月6日、広島で原爆により9人全員が命を落とした移動演劇桜隊。52年、有志によって東京・目黒の五百羅漢寺に「桜隊原爆殉難碑」建立。75年に第1回「桜隊原爆忌」が行なわれ、「桜隊原爆忌の会」が結成されました。以来毎年桜隊追悼会を開催してきましたが、かねてより世話人の高齢化が顕著となっていました。2018年1月の神山寛会長の死去により、会の解散か存続かの岐路に立たされ、同年からは法要の開催のみとなりました。

19年夏より、原爆忌の会有志が、任意団体である会を法人化する準備を開始。原爆忌の会から平和祈念会へと名称を変更し、日常業務を模索する中、20年3月、新しい俳優たちで、被爆した劇団と同名の「移動演劇桜隊」という小劇団を立ち上げることとなりました。同年は大林宣彦監督の遺作映画で桜隊が取り上げられたこともあり、何かと桜隊が注目を浴びた年でもありました。

しかし、新型コロナウイルスが世界中で蔓延し追悼会再開を断念。今年の8月6日に持ち越しとなりました。

追悼会の朗読劇は、故・新藤兼人の未映像化脚本「ヒロシマ」。桜隊を含め、広島原爆全ての犠牲者に捧げる演目です。8月6日五百羅漢寺にて再結成記念公演、8月7日内幸町ホールにて映画祭企画での追加公演も予定しています。詳しくは7月以降、移動演劇桜隊平和祈念会ウェブサイトをご覧ください。

チェルノブイリデー座り込み 広島

|

チェルノブイリ原発事故から35年目を迎えた4月26日、広島では平和公園慰霊碑前で座り込みをしました。「核と人類は共存できない」と記した横断幕を掲げ、30分間「脱原発」を訴えました。

事故の翌年から続けられている座り込みですが、昨年はコロナ禍で中止(アピールのみ発信)していました。今年は人数を制限し、広島の原水禁、被団協、被爆者や労組の組合員など、33人で行ないました。

広島県被団協の箕牧智之理事長代行はあいさつで、「人類は原子力のリスクを学ぶべきだ」と強調しました。

東京電力の福島原発処理水海洋放出撤回を求めるアピールを採択し終了しました。(箕牧智之)

写真家・森下一徹さん 死去 被爆者と被団協運動を記録

写真家でNPO法人「世界ヒバクシャ展」前代表の森下一徹さんが5月4日、肺炎のため東京都内の病院で死去。81歳でした。

1964年の原水爆禁止世界大会で被爆者に出会ってから、長年にわたって日本被団協の運動に寄り添い、被爆者と被団協運動を、数多くの写真で記録してきました(1面参照)。「被団協」新聞をはじめ、「HIBAKUSHA」パンフ、「原爆と人間」パネル、「日本被団協50年史」、「日本被団協60年のあゆみ」その他日本被団協発行のパンフレットなどに写真を提供しています。

最初の写真集『被爆者』を1978年に自費出版。96年小峰書店から『被爆者たち』。

相談のまど

認知症グループホーム等利用料

被爆者への助成、当面は償還払い

都道府県担当課に問い合わせを

【問】私の母は2年前から認知症グループホームで生活しています。認知症グループホームの費用負担は月額で20万円近くかかり、母の年金額が少ないため私たち兄弟が援助してきました。グループホームで母は皆さんと仲良くしており、元気です。ただ、私たちも年金生活になり援助するのが厳しくなってきていたところ、「被団協」新聞で今年の4月から利用料が助成されるとの記事を読みました。被爆者健康手帳を提示すれば、すぐにでも利用料負担はなくなりますか。

* * *

【答】認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の利用料助成がやっと今年4月から実現しました。

特別養護老人ホームが「要介護3」以上でないと入所対象にならないのと違って認知症グループホームは「要支援2」から利用する事ができますが、費用負担が大きいという問題がありました。利用料の他に家賃、光熱費、食費やその他でお母さんが負担しているように月額20万円というのが相場のようです。地域によっては生活保護基準の家賃で15万円位で済むところもありますが、数が少ないようです。認知症グループホームは施設系でないため、所得が低くても捕捉給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の対象にならず支払金額が大きいのです。

今回、助成の対象になりましたが、グループホームの担当者に被爆者健康手帳を提示しても4月からすぐに現物給付とはいかなくて、一時的に償還払い(一度支払ってから申請し還付を受ける)の対応になりそうです。厚労省が各県に出した通知では、保険請求との関係で、利用料の窓口負担がなくなるのは9月からとのことです。

自治体における事務的対応の問題がありますので、各都道府県の担当課に問い合わせて何時から現物給付になるのか、また、償還払いの手続きについても聞いてみてください。4月からの領収書は償還払いの手続き時に必要になるので、なくさないよう大事に保管しておいてください。

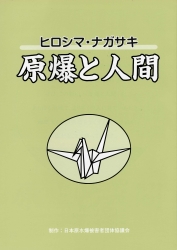

被団協のパンフレットを教材に

|

市内全校分など自治体が購入

昨年から、自治体からの日本被団協発行パンフレット『ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間』の申し込みが増えています。新型コロナウイルスの蔓延で学校の修学旅行が中止されている中、広島や長崎に行かなくても原爆に関する学習を進めるためです。市内の全中学校1学年分など、多数の注文が多いのが特徴です。

地元の被爆者との交流とあわせて、教材としての購入をすすめましょう。

パンフレット『ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間』は、日本被団協制作のパネル「ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間展」の写真、図版と文章をすべて収録しています。

A5判モノクロ、32ページ、200円。

各都道府県被団協が関わっている場合は還元金もあります。詳しくは日本被団協事務局までお問い合わせください。