「被団協」新聞2021年4月号(507号)

2021年4月号 主な内容

ショーン・マクブライド平和賞ヒバクシャ国際署名に

IPBが授賞式

|

| |

| クラークさん | ジェニングズさん | |

|

| |

| 田中さん | 林田さん |

|

| マクブライド賞 賞状 |

地球最大規模の署名

開会あいさつでリサ・クラーク共同会長は、「今回の受賞には二重の重要性があります。一つは広島・長崎への原爆投下から75年の節目となる2020年に決定したこと。ヒバクシャ国際署名が2020年を目標にすすめられ、地球最大規模の署名の一つとなり、最終的に1300万筆を超え国連に提出されました。もう一つは、核兵器禁止条約が50番目の批准国を達成したこと。そして今年1月22日に発効を祝うことが出来たことです。ショーン・マクブライドとIPBが目指してきた核兵器廃絶は現実になり始めている。これは、国際的な軍備撤廃運動のたたかいの成果です。その運動に意欲と激励をあたえてくれたのは、被爆者と被団協のたゆまぬ努力。自らの辛い体験を何度も何度も語ってくれからです」と述べました。

進むべき道を照らした

フィリップ・ジェニングズ共同会長は祝辞で、「IPBは『私たちの世界を想像し直そう、作り変えよう』と呼び掛けています。人間本位の世界へのリセット、新たな社会契約が必要です。そこにたどり着くには、平和と正義を求める行動が必要です。そこに皆様の署名運動が広がって、世界の人が進むべき道を照らしてくれたのです。日本だけでなく世界の世論の流れを変える力となったのです。マクブライト賞は、キャンペーンに参加した一人ひとりのものです。私たちの活動はまだ終わっていません。この世界の新しい姿を一緒に想像しようではありませんか」と述べました。

これからも歩み続ける

キャンペーンリダーの林田光弘さんは、署名活動の歩みを映像で紹介し、「被爆者の訴えに賛同した人々が立場を超えて核兵器なき世界へ向けて活動を続けたこのキャンペーンそのものが、私たちの目指すビジョンを示しました。核兵器の圧倒的な力の影にある被害のリアリティと向き合うこと、自国主義から人道主義への転換こそ、核兵器なき世界の実現の鍵です。核兵器禁止条約は、核兵器なき世界へむけた新たなスタートラインに過ぎません。条約への参加国を増やし、一日でも早い核兵器なき世界の実現に向けこれからも歩みを続けましょう」と述べました。

カナダ在住のサーロー節子さんから「死んでいった被爆者の思いとともに、いつも行動を続けてください。命を懸けて運動をすべき時が来ています。以前にも増して頑張ってまいりましょう」とのメッセージが寄せられました。

若い世代に引き継いで

ヒバクシャ国際署名連絡会の田中熙巳代表が受賞スピーチを行ない、「4年半におよぶ運動でしたが、これまでになく広範な市民層が参加しました。短い期間に県ごとの連絡会がつくられ、独自の目標を掲げて多彩な運動が展開されました。この画期的な運動が授賞の対象となったのだと思います。条約が発効し、核兵器が明確に違法化されました。被爆以来75年願い続けてきたことがやっと実現したのです。抑圧と放置の10年間の苦しみの後、原水爆の全面廃止と被爆者に対する国の補償を求めて立ち上がってから64年、被爆者の要求運動が実を結びました。禁止条約は発効しましたが、我が国の核政策、アメリカの核抑止に依存する安全保障政策を変えさせる運動に全力を注ぎたい。ヒバクシャ国際署名運動の中で行動を共にした若い世代に被爆者の運動や思いを引き継いでいただければ幸いです。ともに頑張りましょう」と述べました。

黒い雨訴訟 高裁で勝訴し地域拡大を

|

2月12日に核兵器廃絶日本NGO連絡会が開催した国会議員討論会で、核兵器禁止条約と核廃絶に対する各党の考えが更に明らかになりました。

テーマは①核兵器禁止条約に締約国会議へのオブザーバー参加を含めての対応について ②8月のNPT再検討会議への取り組みについて。全党ともオブザーバー参加はすべきと述べながら、核抑止論をはっきり否定したのは、共産・志位和夫委員長と社民・福島みずほ党首だけでした。

立憲民主・岡田克也常任顧問は、米国の核抑止に頼らざるを得ない現実があり、加盟できない、と述べました。自民・寺田稔副幹事長は、「衛星コンステレーション」など通常兵器の範疇での防衛システムを開発中で、完成すれば核抑止がいらなくなる、などと述べました。

出席した田中熙巳日本被団協代表委員は、「核兵器は存在させること自体あってはならないこと。守るべきものが何であるのか。核兵器を使えないようにするには、またどうやったらなくせるかの議論を政治家として考えてほしい」と怒りのコメントを述べました。

松山市議会が意見書採択

核兵器禁止条約への日本の参加求め

愛媛県松山市議会は3月18日、「核兵器禁止条約に日本政府も署名・批准を、当面は締約国会議にオブザーバ参加を」の意見書を採択しました。

これに先立ち愛媛県原爆被害者の会は、少数会派の多い松山市議会の全会派と無所属議員全員に「請願の紹介議員になっていただきたい」旨の要請を行ないました。後日に検討結果を確認して回ったところ、「紹介議員にはなれないが所属議員全員が議案に賛成する」と表明される会派もありました。

15日の総務理財委員会では県原爆被害者の会の岡本教義会長が趣旨説明を行ないましたが、実に簡単に否決。その後の本会議で、賛成21、反対20の1票差で逆転採択となりました。(松浦秀人)

|

北海道被爆者協会

北海道ノーモア・ヒバクシャ会館のホームページが2年余の時間をかけて完成し、昨年暮の12月29日アップしました。PC版とスマホ版(写真)があり、30編を超える被爆者と二世の手記、13人の道内被爆者の証言動画を見ることができます。

ホームページの作成は10代から80代までの11人が担当。この取り組みそのものが継承の活動でもありました。

コロナ禍で会館の見学者が減少し子どもたちの学習の機会が減っています。ホームページがその状況を少しでも補ってくれることを期待しています。「北海道被爆者協会 ノーモア・ヒバクシャ会館」で検索してご覧ください。(北明邦雄)

大きな成果を確認 署名連絡会最終会合

|

財政チームから会計報告、監査報告があり承認されました。組織チームは、日本被団協事務所で集約し保管していた署名の現物185箱を処理したことを報告し、各団体で保管している署名も個人情報に配慮して処理をお願いしたいと連絡がありました。広報チームからは、解散にあたってホームページをスリム化し3年間維持すること。これまでの活動の歩み、首長の署名は残すが、ニュースの更新はしないなど報告がありました。

今後の課題については日本被団協、原水協、反核法協、ピースボート、ピースプラットホーム、日本生協連の6団体で対応していくこと、残金の21万6167円は日本被団協に寄付することが承認されました。

キャンペーンリーダーの林田光弘さんは、大学生らと「すすめ!核兵器禁止プロジェクト」に取り組んでおり、今後も続けていくと発言。また、「5年間、至らぬとこころもありながらキャンペーンリーダーを任せていただいた。この署名運動がなかったら今の自分はない。全国各地での被爆者の活動、人々の支援を見られた経験をもってライフワークとして続けたい」と述べました。

ヒバクシャ国際署名連絡会代表の田中熙巳日本被団協代表委員は、「被爆者が呼びかけ誰でも取り組める署名にしたいと考えた。想定した以上に独創性のある連絡会がつくられてすごい運動になった。運動を始めた1年後に禁止条約が採択され、運動の終わりには条約の発効に至った。署名が小さな国々を励ました。締約国会議に期待したい。核兵器をなくすには核保有国の国民の声が大事。日本でも市民の中に核の傘を抜け出していく意志をどう作っていくかが必要だ。日本政府を変えるため全力投球したい。本当に核がなくなるまで頑張りましょう」と述べました。

今後も力を合わせ核兵器廃絶運動を

署名東京連絡会閉会

ヒバクシャ国際署名をすすめる東京連絡会は、2月24日にオンラインの会議を開き、この日をもって閉会することを確認しました。

東京連絡会は、東京都生協連、東京原水協、東友会など都レベル16団体と、世田谷区と練馬区の地域連絡会が参加して2018年10月に発足。共通の署名用紙をつくり、一緒に「都民のつどい」を開き、街頭行動を行なってきました。集めた署名は83万余。東京土建、新婦人都本部などはそれぞれ10万を超える署名を集めました。

各団体は今後の核兵器廃絶運動について報告。日本被団協提唱の署名については、東友会がすでに2万枚の署名用紙を印刷して運動を拡げていること、東京都生協連は平和担当者会議で検討、東都生協は25万の組合員に署名用紙を送りインターネット署名を行なうと発言しました。

最後に、今後も力を合わせて核兵器廃絶運動をすすめること、必要な場合はよびかけあって都レベルの連絡会をつくって活動することを確認しました。(村田未知子)

非核平和のアジアを

ビキニデー集会・分科会

2021年ビキニデー集会が2月28日~3月1日、オンラインで開かれました。28日午後の第2分科会「非核平和のアジア」では米国、韓国、フィリピンの代表を交えて討論が行なわれました。

米国のジョセフ・ガーソン平和・軍縮・共通の安全保障キャンペーン議長は、米中対立の経過と現状に触れ、「安全保障はライバル国との制御のない競争ではなく、相互に有益な外交を通して、起こりうる競争の防止策をとってこそ達成できる」と語りました。核兵器禁止条約について、「今最も重要なのは、日本を含む核の傘の国々の運動である」と、日本の運動への期待をよせました。

韓国のイ・ジュンキュ韓神大学統一平和政策研究院上級研究員は、「米中の対決構図悪化の中、市民社会のイニシアティブの発揮が求められる」と述べました。

フィリピン大学のローランド・シンブラン教授は、「フィリピンは1987年マルコス独裁を倒して非核憲法を作った。東南アジア非核兵器地帯条約に署名している。禁止条約を採択した122カ国の一つで、今年2月1日に批准した。人民の力を動員して成し遂げてきた。私たちが核兵器を廃絶できれば、世界は間違いなくずっといい場所になる」と述べました。

チャットからの質問と応答があり、各地の署名活動なども生きいきと報告されました。

3・1ビキニデー 集会と墓前祭

|

|

| 久保山愛吉墓前祭 |

3・1ビキニデー集会が3月1日オンラインで開かれました。静岡県被団協の大和忠雄会長が主催者あいさつ。中満泉国連軍縮担当上級代表も初めて参加しました。日本被団協を代表して濱住治郎事務局次長が「条約発効を力に核なき世界の実現に力を合わせよう」と呼びかけました。

焼津市弘徳院で規模を縮小して行なわれた久保山愛吉さん墓前祭には、日本被団協の木戸季市事務局長が参列し「誓いの言葉」を述べました。

大石又七さん 死去

1954年米国によるビキニ水爆実験で被ばくした第五福竜丸元乗組員の大石又七さんが3月7日、誤嚥性肺炎のため亡くなりました。87歳。

大石さんは、自らの体験を1983年から証言しつづけてきました。2012年4月に脳出血で倒れましたが復帰。その後も入退院を繰り返しながら、車椅子で講演活動をつづけていました。

祝・連載長寿500回ありがとう!

現役最後の被爆者漫画家 西山 すすむさん

さてもさても500回ですよ。「被団協」は月刊紙ですから足掛け42年「おり鶴さん」は読者を楽しませ被爆者を温かく励ましてくれています。

「『おり鶴さん』一家は家族4人の平和な家庭です。8月が来ると平和行進がこの町を通ります。一家はおり鶴を作って行進に贈ります」―連載開始の「作者のことば」です。

2人の子どもは男の子と女の子。連載が進み、401回(13年1月)その子が子ども2人を連れ新年の挨拶に。一家は3世代になったのですね。443回孫娘は18歳「棄権はキケン」と洒落て忠告。472回(18年12月)孫へのクリスマスプレゼントは「ナガサキへの旅」。「すげえさすがおじいちゃん」コマ下に「ヒロシマはつぎ」のことわり。この約束はコロナで果たされていないかもしれませんね。連載健筆を願います。(編集委員・山村茂雄)

作者から

気がついたら500回。多くの被爆者に支えられて、「おり鶴さん」はとび続けてきました。でも、93歳ですから…。

なんとしても、核兵器がなくなる日は見たいものです。

(西山すすむ)

相談のまど

リハビリ病院に入院中の自宅訪問は退院への準備

【問】87歳になる母が大腿骨頚部骨折で入院、手術をうけました。その後回復期リハビリ病院に転院、リハビリを受けています。本人は自宅で暮らしたいと言い、私たち家族も本人の希望通り在宅でと思っていますが、骨折後、家の中での歩行も大丈夫かと案じていたところ、病院から日時を指定され「本人を連れて自宅に行きます」と言われました。突然のことで何のために来るのかわからず不安です。

* * *

【答】そうですね。病院のスタッフも一緒というのは何事かと身構えてしまいます。

これは、退院を想定して、自宅での生活が安全におくれるようにするために、理学療法士が同行して自宅の状況を確認するための訪問です。

病院では退院前に主治医、看護師、理学療法士などセラピストと、家族やケアマネジャーなど在宅サービスにかかわるスタッフとで、退院に向けて話し合いの場を持ちますが、その前に必要なのが自宅確認です。

玄関の段差が高すぎないか、トイレに行く廊下に手すりが必要か、トイレの中や浴室に手すりがあるか、寝室とベッドは安全か、などをチェックします。それぞれの手すりの位置も、患者に合わせて決めていきます。

自宅訪問の結果を見て退院前に必要な住宅改修や、入浴補助用具や玄関ステップなどの福祉用具について、ケアマネジャーと相談します。介護保険が適用されれば、購入でも貸与でも費用負担が少なくて済みます。退院が近づいたからとあわてて知り合いの大工さんに頼んで手すりを付けてもらったけれど役に立たなかった、費用もすべて自己負担だった、という話も聞きます。そういうことがないように、本人に合ったものを介護保険サービスを活用して準備するということです。

ですから、自宅訪問の際にはご本人が使用している部屋から食堂やトイレ、浴室などへの移動経路、またつまずきやすかった場所もきちんと伝えることが大事です。気になることや不安な点も聞いて確認してください。

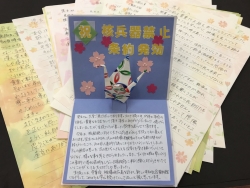

高校からお祝いカード 不二女子高校3年生から

|

カードには「今年は核廃絶に向けて大きな前進があり、生徒とともに喜んでおります」「生徒には卒業後被爆地を訪れ、これからも学び続けていってほしい」などの言葉がつづられています。

生徒からの感想文には「戦争をこれから先の未来でおこさないために私たちが行動していかないといけないと強く思いました」など一人ひとりの決意が、丁寧な文字で述べられています。