「被団協」新聞2014年 12月号(431号)

2014年12月号 主な内容

![]()

核のない世界へ ヒロシマ・ナガサキのねがい

被爆70年『国連原爆展2015』制作大詰め

平山郁夫さんの「広島生変図」の複製づくりのため、最新技術で高解像度スキャニング(8月4日、広島県立美術館にて)

被爆70年の2015年4月〜5月にニューヨークで開かれる核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議に合わせて、会場の国連本部で「核のない世界へ-ヒロシマ・ナガサキのねがい 国連原爆展2015」を行ないます。日本被団協の主催、広島、長崎両市共催で、国連軍縮部、日本政府国連代表部が後援します。年明けに国連展示委員会で行なわれる展示内容の審査に向け、プレゼン用試作パネルの制作が大詰めを迎えています。

プロローグは日本画

原爆展入り口には「反核・反戦の訴え」を掲示し、広島の被爆者で日本を代表する画家・平山郁夫さんの「広島生変図」と、原爆絵画に力を注いだ画家・丸木位里、俊夫妻の「原爆の図-長崎」(いずれも複製)が、参加者を迎え会場へ導入します。

パネルは、7部構成でプロローグも含め50枚を予定しており、内容は次の通りです。

(1)原爆投下直後の広島・長崎の壊滅的被害と人間の被害、(2)被爆して-その後、(3)後障害、染色体の異常、残留放射線の影響、(4)原爆の威力、(5)核実験被害、(6)核の平和利用のかげで、(7)核廃絶に向けた世界の動き

終章には、被爆者からのメッセージを展示します。

会場内ではパネルのほか、広島平和記念資料館、長崎原爆資料館などから提供された、被害者の遺品、遺物、関連書籍なども展示します。

会場で被爆者が証言

被爆者の証言コーナーを設け、ニューヨーク行動に訪れた被爆者が、見学者に直接被爆体験を話し、核兵器の廃絶を訴えます。

今回で3回目

国連本部での「原爆展」は、2005年、2010年に続いて、3度目になります。今回もNPT再検討会議(4月27日〜5月22日)開始日に開会し、会議期間中を予定しています。2010年に展示した際は、国連からの要望でNPT再検討会議後も展示をつづけ、展示期間は2カ月に及びました。今回も会場に予定している国連本部来訪者ロビーは、改修工事が施されており、展示場所の詳細はいまのところ未定です。

募金と国内展示のお願い

被爆70年「国連原爆展2015」は、核兵器廃絶が急務であることが理解できる内容になっており、各方面からも期待が寄せられています。

国連での原爆展はこれまでも、核廃絶の世論を高める大きな役割を果たしてきました。制作費用は、すべてみなさんからの寄付金で賄われてきました。

今回は、著作権料やデザイン料を含め1000万円かかる見込みです。

世界政治の中心の国連で、被爆者主催の原爆展が首尾よく成功しますよう、みなさんのあたたかい募金へのご協力をお願いいたします。

展示パネルは国連での原爆展後日本に送り、各地の原爆展で活用していただけます。申し込み要領や貸し出し料など、詳細は後日発表しますが、すでに8月、10月、11月に展示したいとの要望も寄せられています。

国連原爆展の成功への募金へのご協力と各地の原爆展の申し込みを重ねてお願いいたします。

(日本被団協事務局)

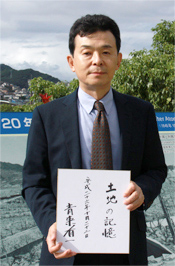

わたしとヒロシマ・ナガサキ 小説家・青来有一さん

自分の内側から押し寄せるもの 長崎の「土地の記憶」を小説にして

大学を卒業して長崎市に就職し、20歳代の半ばから小説を書き始めました。そのころ、卓上型のワープロが出始めて、これを使えば自分も文章で作品が組み立てられるかもしれないと思って。市役所に勤務しながら、当時は土曜日も半日勤務で、書けるのは土曜日の夜くらい。一つの作品を仕上げるのに何年もかかりました。

30歳代になって、文芸誌『すばる』『海燕』などの新人賞に応募した作品が一次選考を通るようになりました。そうすると誌面に名前が載るので、もう少し続けてみようかなと。そして1995年、36歳の時に『ジェロニモの十字架』で『文學界』の新人賞をいただきました。

私の場合、読者の「こういうものが読みたい」という要望にこたえるという書き方ができなくて、よくわからないけれど何か自分の内側から押し寄せてくるものがあり、それをなんとか表現して形を与えたいという書き方なんです。だから、ベストセラーをねらうような作品は書けないし、作品数も少ないんです。

長崎生まれ、長崎育ちの青来さんは、それは「土地の記憶」なのではないかと言います。

長崎の南山手で生まれ、幼稚園のころは父の仕事の関係で五島でしたが、小学校からは生活も学校もずっと城山、浦上周辺です。戦争や平和のことを考えるという意味では、城山小学校に入ったのが大きかった。平和教育にとても熱心で、そのころはまだ先生方にも被爆者がいましたし、被爆校舎で学んでいた時期もあります。一方で、私が生まれる直前に、原爆の傷跡を残す浦上天主堂の廃墟が再建のため取り壊されるなど、長崎の復興に伴って被爆遺構がしだいに姿を消していく時期でもありました。

私が「土地の記憶」と呼んでいるのは、一つは原爆被害をめぐるさまざまなこと、もう一つはカトリック殉教の歴史です。私の父も母も被爆者で、祖父は広島、長崎の二重被爆です。先ごろ亡くなった父からは、被爆の体験をまとめて聞くことは一度もなく、そんな父のことを最新作『悲しみと無のあいだ』(『文學界』7月号)で書きました。

カトリックの受難も長崎の街のさまざまなところに堆積しています。長崎市職員として文化財保護の仕事に携わり、今の県庁から市役所にかけての地域を発掘調査をしたとき、「花十字紋瓦」といって、軒丸に十文字を彫った瓦がたくさん出てくる。デビュー作となった『ジェロニモの十字架』でも、高校生のときに聞いた、祖母が畑から金の十字架を掘り出す夢を見たという逸話をモチーフに使っています。

近年は長崎市職員として平和推進課で仕事を続けている青来さん。被爆者や被爆者運動の歩みを、どのように見ているのでしょうか。

青来有一さん、原爆資料館にて

(写真=田中重光)

それから、家族、子ども、孫たちに、何らかの形で語り残したり、書き残したりしていただきたい。私は結局、父からまとまった被爆体験を聞くことができず、それだけに親子間の微妙な心情といったものもわかるのですが、でも大丈夫です。お子さんたち、お孫さんたちは、きっとちゃんと受け止めてくれます。間違っているかもしれない記憶でも、そのままでいいので、抱え込まずに、できるかぎり次の世代に伝えて残してほしい。それが、若い人たちのこれからの人生の中で、いろいろな意味で生きてくるはずなんです。

* * *

せいらい・ゆういち=1958年、長崎生まれ。長崎大学教育学部卒業。83年から長崎市職員として勤務するかたわら、20歳代から小説を執筆し、95年に『ジェロニモの十字架』で文學界新人賞。2001年に『聖水』で芥川賞を受賞。05年から長崎市平和推進室長、10年から原爆資料館館長を務めている。

相談事業講習会

九州ブロック

11月2〜3日、宮崎市で九州各地から160人が参加し、第37回講習会を実施しました。長崎市特別養護老人ホームの榎本哲子さんが被爆者の介護入所などについて、中央相談所の伊藤直子さんが相談事業の課題と現行法の活用について、日本被団協の田中熙巳さんが日本被団協の運動について、代表理事で福岡県被団協の藤田が幼児期の体験を語ることについて、それぞれ話しました。各講師に対する質疑が活発になされ、意義深い講習会になりました。来年は12月初旬に長崎で開催します。

近畿ブロック

11月7〜8日、神戸市で開かれ、35人が参加しました。講師は日本被団協から、中央相談所の伊藤直子、事務局長の田中熙巳の両氏。伊藤講師は原爆症認定申請について「新基準」の問題点と被団協の「提言」の意義を明らかにしつつ実際の場面で役立つポイントを解説。田中講師は日本被団協の運動の5つの柱を報告。2日目の各地の会の活動交流では、高齢化によって会の運営・存続に困難が生じている実情や、子どもたちに語りかける努力、二世の会づくりの取り組みなどが報告されました。

ブラジル被爆者平和協会創設30年 森田隆会長ら日本被団協を訪問

|

| 森田隆さん(右)と渡辺淳子さん(左) |

|

1984年に「ブラジル原爆被爆者協会」として発足以来、270人を超える会員が登録されたといいます(現在は111人)。記念誌には30年間に協会に寄せられた、90人の被爆者の手記が収められています。森田さんは「南米に移住し生きてきた被爆者の魂の叫びを、どうか読んでください」と話しました。

ノーモア・ヒバクシャ訴訟(熊本)

福岡高裁で第一回口頭弁論

法廷では弁護団が麻生総理との合意を守らない厚労省の不当な対応を厳しく糾弾。国側は、熊本地裁の原告勝訴判決を誤りと主張しました。

今年3月の熊本地裁判決は、原告8人のうち5人を原爆症と認定。敗訴した3人のうち2人が控訴し、国側も勝訴原告のうち3人について控訴しています。

充実した研修会 50人が参加(千葉)

懇親会での記念撮影

川村実医師の「被爆者健診の実態」、在宅介護支援センター長・関山美子さんの「介護保険制度の現状と今後」、花井透医師の「私の半生と被爆者医療」の講演がありました。県の被爆者行政の担当者2人から、千葉県の被爆者援護行政について、また介護保険サービスと介護手当に関する説明がありました。

参加者アンケートには「充実した研修会だった」「来年も参加したい」などの声が寄せられました。

さよなら原発県民集会 800人が参加(埼玉)

集会では、脱原発弁護団全国連絡会共同代表の海渡雄一弁護士が、大飯原発差し止めを命じた福井地裁判決の意義を述べ、判決を生かした取り組みを呼びかけました。

また、秩父市の「原発とめよう秩父人」の多彩な活動紹介、福島県双葉町から避難している女性からの報告、原発の是非を問う住民投票実施の直接請求署名、福島の子どもを招く取り組み等を交流しました。

学校からの証言依頼減少 『はだしのゲン』攻撃の影響か(石川)

石川県では今年度、同県原爆被災者友の会への学校(小・中・高)からの証言依頼が1校にとどまっています。友の会事務局長の西本多美子さんは、10月の日本被団協代表者会議で「昨年から始まった『はだしのゲン』への攻撃が影響しているのではないか」と発言しました。今年3月の金沢市議会である議員が「残酷な描写がある『はだしのゲン』は教育現場から撤去すべき」と質問、教育長がきっぱり拒否した経過がありました。証言の依頼が途絶えたのはその後のことで、「学校に暗黙の圧力がかかっているのか、自己規制しているのか」と西本さん。

ほかの都道府県で、学校からの証言依頼が減ったという実態がありましたら、「被団協」新聞までお知らせください。

米核実験に抗議

アメリカが「Zマシン」による核実験を、9月4日と10月3日に行なったことがわかり、日本被団協は11月5日オバマ大統領あての抗議文を在日米大使館に送りました。抗議文では、核兵器の非人道性に着目しすみやかな核兵器廃絶の声が世界中で高まっていることにふれ、核兵器禁止国際条約締結に向けた多国間交渉をただちに開始することなどを求めています。

長崎新聞が大きく紹介 日本被団協の「基本要求」30年

制定30年 ――「原爆被害者の基本要求」とは

(11)被爆者の歴史的使命

「戦前」に踏み込んだ

2014年7月1日は日本が69年に及んだ「戦後」を捨てて新たな「戦前」に踏み込んだ日、として歴史に記録されるでしょう。「集団的自衛権の行使容認」によって「戦争する国」に転換することを、安倍内閣が閣議決定したのです。

「戦後」とは文字通り「戦争の後始末」の時期。だが日本は、侵略や自国民に及ぼした被害など、自ら起こした戦争の責任・謝罪・補償に目をふさいだままです。

こうした「戦後処理」がきっちりと行なわれれば、日本は「戦後」を終えて「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのない」(憲法前文)国になっていたでしょう。

「集団的自衛権」は「集団的」でも「自衛権」でもありません。アメリカの戦争に「地球の果てまで追っかけ参戦」する仕組みです。

岸田文雄外相は今年1月、長崎での講演で「核兵器の使用を個別的・集団的自衛権に基づく極限の状況に限定する」ように主張しました。「被爆国」の外相が、核兵器使用を容認したのです。

次代への遺産として

憲法9条は「原爆の惨禍を繰り返さないためには戦争しないこと」という願いから生まれました。「ヒロシマ・ナガサキ」が9条の根本なのです。9条を抹殺して「戦争する国」への猛進は、被爆者の願いを抹殺することにほかなりません。

日本を憲法に基づく「非戦・非核の国」に転換させることが、いまほど大事になっているときはないでしょう。

「核兵器廃絶」と「原爆被害への国家補償」-この2大要求の実現は「人類が二度とあの“あやまちをくり返さない”ためのとりでをきずくこと」(「基本要求」)です。

制定から30年、「基本要求」の訴えは、いま、いっそう切実なものになっています。―― 「原爆から生き残った私たちにとってそれは、歴史から与えられた使命だと考えます。この使命を果たすことだけが、被爆者が次代に残すことのできるたった一つの遺産なのです」

憲法9条生きる日本に

ノーモア・ヒバクシャ9条の会「はがきアンケート」まとめ

ノーモア・ヒバクシャ9条の会は、7〜8月に行なった集団的自衛権の行使容認についてのアンケートに寄せられた声を冊子にまとめ、発表。11月13日、総理大臣と外務大臣、政党、国会議員に送付しました。広島・長崎の体験に学び憲法9条の生きる日本に、という願いが込められています。

相談のまど 身体障害者手帳を申請するには

【問】私は長崎の竹の久保、爆心から2キロ以内で被爆しました。現在、運動器機能障害で健康管理手当(終身支給)を受給しています。82才を迎えた今、障害も悪化して歩行も困難になっています。そこで身体障害者手帳を取りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。手続きなど教えてください。(大阪・男性)

* * *

【答】お手紙を拝見する限りでは、あなたの運動器機能障害は、腰、股関節、膝、足関節のいずれかの障害と思われます。身体障害者福祉法では、これらの障害を「肢体不自由」として、障害の程度を1級から7級に分けています。例えば、片方の脚の股関節または膝関節に著しい障害があるときは、5級の障害となっています。ただし同じ等級に重複する障害(股関節と膝関節など)があるときは、1級上の4級になります。手続きは、まずお住まいの市区町村の障害者福祉担当課で、申請書、身体障害者診断書と意見書をもらってください。次に身体障害者福祉法の指定医(窓口で教えてくれます)を受診して、身体障害者診断書と意見書を作成してもらいます。それに申請者の写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ、上半身で脱帽)を添えて、市区町村に提出します。障害の程度によって認められないこともありますが、認められると、およそ1カ月程度で身障者手帳が交付されます。

詳しいことは、担当窓口でよく説明を聞いてください。電話でもいいと思います。