「被団協」新聞2014年 11月号(430号)

2014年11月号 主な内容

![]()

この感動を全国に 東京・立教大で「基本要求」30年記念のつどい

朗読劇、合唱、絵画で「原爆被害者の基本要求」を表現

今、ふたたび被爆者をつくらないために−「原爆被害者の基本要求」30周年記念のつどい(10月19日)

俳優による朗読劇

約40分の朗読構成劇は、日本被団協や支援団体などでつくる実行委員会で何度も議論しながら、青年劇場の福山啓子さんがシナリオを作成しました。「合唱団この灯」の「永久のあかりをともす」で始まり、大学教授、高校生、被爆者役の3人が登場、8月6日夜、広島平和記念公園で原爆死没者慰霊碑を訪れる人々の思いを語り合います。3人の対話は、被爆証言をもとに「原爆の絵」を作成する広島市立基町高校の取り組みに移り、絵を描いた高校生が感じたこと学んだこと、高校生に被爆体験を話しつづけた被爆者の思いを語るなか、「原爆被害者の基本要求」誕生の経過が明らかになります。

基本要求そのものが合唱団の朗読で紹介され、3人の語り合いで、基本要求の意義が明らかにされていきます。

参加者全員に朗読構成劇のシナリオが配られ、実行委員会から、各地での上演が呼びかけられました。

被爆者から「被爆70年には学校の先生の協力を得て、生徒も参加するような朗読劇にして上演したい」など意欲的な発言があり、「絵を見て被爆の状況がよく理解できた。秘密保護法や集団的自衛権など日本を戦争しやすい国にしようとしていることを感じる。戦争に行きたくないし、殺したくない」(男子高校生)など若い世代の活発な発言がつづきました。

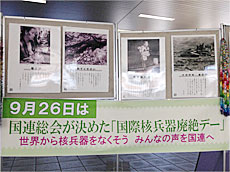

核兵器廃絶共同声明 最多の155カ国が賛同

国連総会第1委員会

第69回国連総会第1委員会(軍縮担当)で10月20日、核兵器の非人道性を告発し、全面廃絶を求める「核兵器の人道上の結末に関する共同声明」をニュージーランドのデル・ヒギー大使が発表しました。核兵器廃絶を求める同様の声明は、2012年の核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議第1回準備委員会以来5回目。これまでで最も多い155カ国が賛同しました。日本も昨年10月の声明に続き、賛同しました。米国やフランスなど核保有国は参加していません。

声明は「過去の実際の使用ならびに実験は、これらの兵器の持つ甚大かつ制御不能な破壊力、その無差別性がもたらす受け入れがたい人道上の結末を十分に示しています」と指摘。「核兵器が再び、いかなる状況下においても、使用されないことが人類の生存にとって利益です」「核兵器が二度と使用されないことを保証する唯一の方法は、それらを全面廃絶することでしかありえないのです」と強調しています。

一方、155カ国共同声明を歓迎するとしながらも対抗する形で「核兵器の廃絶は核保有国の実質的、建設的な関与を通じてのみ可能」とする声明をオーストラリアの国連大使が発表(20カ国賛同)日本はその声明にも賛同しました。

多彩な活動を交流 日本被団協全国代表者会議

日常的活動が成果に

全国代表者会議

安井和正日本原水協事務局長から寄付金100万円が田中熙巳事務局長に手渡され、激励のあいさつがありました。

川崎哲ピースボート共同代表からビデオメッセージが寄せられ、核兵器廃絶を求める国際世論の中で被爆者の発言が大きな役割を担っていることが強調されました。

初日は、田中事務局長の問題提起をうけ、発言通告をもとにテーマ別に活動を交流、質疑応答で議論を深めました。

◆「証言、慰霊、原爆展などの活動」=被爆70年に向け、支援者の協力で被爆証言のビデオ撮影が各地で活発になっていることが明らかになりました。千人規模の慰霊祭準備、被爆者運動の先輩の活動から学ぶ学習会、毎年ほぼ全市町村で原爆展を開いている、二世の朗読や音楽活動が活発になっているなど多彩な活動が報告されました。

◆「日々の組織、運営、相談活動などの活動」=規約改正で二世を正会員に加え毎月勉強会を開いている、非被爆者にも会の運営に参画してもらっているなど新しい取り組みや、解散する地域の会も出ており各会の総会に県の役員が参加して実態の把握に努めている、財政的にこれまでのような活動ができなくなるとの悩みも出されました。二世からの相談が増えている一方、全国的に相談件数が減少している傾向が明らかになりました。

◆「国の償い実現に向けた活動」=県内全議会に繰り返し要請し、非核三原則の法制化は全市町村採択された、県議や各党に申し入れて、現行法改正要求の意見書を県議会で全会一致採択されたなど、日常的な努力が大きな成果を生んでいること、生協の人たちと学習会を重ね現行法改正要求と平和首長会議署名を合わせた署名簿をつくり組合員に配布したなどの工夫も報告されました。

2日目は、19日開催の「基本要求」30年のつどいの朗読構成劇を各地で上演することを確認。来年のNPT再検討会議に向けた行動や国連原爆展の準備が進んでいることなどが報告され、成功させるための募金強化に取り組むことを確認し、「世界のどこにも核の被害者をつくるな」を採択しました。

〈アピール〉世界のどこにも核の被害者をつくるな

2014年10月21日 日本被団協全国都道府県代表者会議

ヒロシマ・ナガサキから70年の節目を前にして、私たち原爆被害者は全国代表者会議を開き、当面する諸課題と運動について論議し、経験を交流し合いました。

会議では、「世界のどこにも被爆者をつくるな」と、被爆の実相を語り広げてきた被爆者の声が国際政治を動かしてきたことを確認しました。

代表者会議のさなか昨晩(現地10月20日)、国連総会第1委員会(軍縮)で核兵器の人道的結果に関する共同声明が発表されました。核兵器の非人道性を告発し、核兵器がいかなる状況の下でも使用されないことに人類の生存がかかっていること、核兵器が2度と使用されないためには、核兵器の全面廃絶以外にありえないという内容です。2015年NPT再検討会議第1回準備委員会以来5度目の声明です。昨年の共同声明賛同125カ国を大きく上回り155カ国が賛同しました。来年のNPT再検討会議で核兵器廃絶への道が大きく開かれることを強く希望します。

この間の共同声明に背を向けていた日本政府は、2013年秋の国連総会第1委員会での共同声明に続き今回も賛同し、名を連ねました。唯一の戦争被爆国として核兵器廃絶の先頭にたつことを、重ねて強く求めるものです。

同時に会議では、最近の日本政治の動向に被爆者が大きな危惧を抱いていることが語られました。「集団的自衛権の行使」を否認から容認に変更した閣議決定、「特定秘密保護法」の制定、「原子力発電の再稼働・輸出」などなど。

原爆被害とその後障害にさいなまれてきた私たちは、筆舌に尽しがたい戦争の恐ろしさ、苦しさ、空しさを嫌と言うほど体験してきました。それだけに私たちは、日本国憲法、とくに憲法第9条があることを誇りとしてきました。第9条は、どんな国際紛争も武力ではなく話し合いで解決するという、戦争も核兵器もない平和な世界を求める私たちの願いと一致するものです。

私たちは国民の皆さんに訴えます。

世界のどこにも、核兵器の被害者、核物質による犠牲者をつくってはなりません。

平和の大事さを語り伝え、核兵器も戦争もない世界をつくるため、日本国憲法第9条を堅持し、閣議決定による骨抜きを絶対に許さない声を大きくあげましょう。

中央行動 厚労省、外務省、国会議員に要請

|

| 議員会館での厚労省交渉(10月21日) |

|

| 外務省交渉(10月22日) |

厚労省からは伊澤被爆者援護対策室長ら6人が出席。大岩孝平代表理事が要請書を読み上げ、参加者から13人が発言。原爆被害への国の謝罪と償い、被爆二世三世の実態調査と具体的施策、申請被爆者の実態に沿った原爆症認定などを訴えました。伊澤室長は、認定について批判を承知しているが認定数は増加した、大臣協議は開催に向け調整中、二世に関しては影響が研究結果に出ていないので踏み込めない、などと回答しました。

このあと、各県ごとに地元選出議員要請を行ないました。

翌22日に外務省要請を行ないました。野口軍備管理軍縮課長ほかが対応し、国連総会第1委員会の共同声明に賛同した、日本提案の国連決議にすべての国が賛同するよう呼びかけている、CTBTの発効には努力している、などと述べました。

現行法改正求める意見書 岩手県議会が全会一致採択

都道府県議会で初 岩手県被団協

岩手県被団協は5月の理事会で、現行法改正の請願を県内30市町村、陳情を3町村に提出し6月議会で採択するよう働きかけることにしました。

請願をお願いする紹介議員には請願書と趣旨を記したお願い文書、日本被団協発行のパンフを渡し説明。3町村には議長あてに陳情書とパンフを送付しました。

併せて、県議会への働きかけを重視しました。6月30日からの2日間、県被団協の役員4人が6つの会派と無所属議員を訪問して紹介議員を要請、5会派の代表と無所属1人の6人の議員が紹介議員を引き受けてくれました。その日のうちに、紹介議員5人と一緒に議長に請願書を渡すことができました。6月議会では継続審査、環境福祉委員会に付託されました。県被団協は7月24日の理事会で、理事・役員が手分けして居住地の委員に電話で要請することを確認。事務局からは全委員9人にパンフとお願い文書を送付しました。

9月県議会開会日の2日に委員会全会一致で採択。10月10日本会議において全会一致で採択され、国に対して意見書の提出が行なわれました。

10日現在、請願・陳情採択が2市5町1村、意見書提出が3市5町1村。継続審査が2市2町1村となっています。6月・9月議会で参考人として委員会に望んだのが1市1町、議員との質疑応答で現行法の問題点や被爆者の実態の理解が深まったことを実感できました。12月議会で、更に一つでも多くの市町村が採択するよう運動を強めていきます。

甲府駅で原爆展(山梨)

「原爆の怖さを初めて知った」という高校生、「私たちも地域でやりたい」という群馬の人、寄せ書きをカメラにおさめていった外国人登山客も。「このように運動してくれる人がいるから平和が守られているんだよね」などの言葉に勇気を得ました。

非核平和祈念のつどい(芦屋)

被爆者交流会に60人(北広島)

相談事業講習会

東北では7年ぶりに青森県(八戸市)で9月20〜21日、実施しました。東北各県から被爆者ほか39人が参加。伊藤直子中央相談所委員が相談事業について、竹本照彦医師が被爆者外来の取り組み、田中熙巳日本被団協事務局長が被団協運動について、それぞれ講義されました。どのお話も被爆者と支援者にとって興味深いものでした。参加者・内容ともに濃密な会となりました。

10月25日、札幌市で30人が参加して行ないました。川島亮平医師が、被爆者と共に核兵器廃絶の運動に取り組んできた歩みと今後について、日本被団協の児玉三智子さんが、被爆者が求めつづけてきた核兵器廃絶と国の償い実現について話しました。「話を聞いて涙の出る思いだ、死ぬまで頑張りたい」との声がきかれ、参加者の気持が通いあった意義あるつどいでした。

東海北陸ブロックは10月24〜25日に福井県芦原温泉で開催し、7県から97人が参加しました。大飯原発訴訟弁護団副団長の島田広弁護士の記念講演、藤森俊希日本被団協事務局次長の講演「被爆70年核兵器廃絶の現状と課題」(写真)、中央相談所伊藤直子さんの「被爆70年を前に被爆者相談事業の課題と現行法活用」の話がありました。福井県の新会長(胎内被爆)と事務局を担う2世が協力し主催県の役割を果たしている姿が印象的でした。

制定30年 ――「原爆被害者の基本要求」とは

(10)未来にわたって

10日19日の「『原爆被害者の基本要求』策定30周年のつどい」は全国空襲連とも協力して、戦争被害「受忍」論を打ち砕く画期的な集会になりました。

劇団の俳優さんたちによって上演された朗読構成劇で、老被爆者が語ります。

「受忍論は過去だけでなく未来にわたってすべての戦争において、国民は被害をがまんしろっていうとるんよ」「わしらは、これは被爆者だけの問題じゃない、こんな言い分を認めたら子どもや孫たちがまた同じようなひどい目におうてしまう。じゃけえ、四年間かけて話し合って、被爆者が本当に求めているのは何かちゅうことをまとめたんよ。それが『基本要求』なんよ」

聞いていた男が応えて、「『基本要求』って、過去の補償のためだけでなく、現在と未来にわたる要求なんですね。でも、意外にそのことは知られていませんね」

そう、広く知らせること。そこが今、力の入れどころです。

相談のまど 要介護認定の申請後の訪問調査で注意すること

【問】83歳になる父親が最近、認知症の初期だと診断されました。父は娘である私の家族と同居していますが、昼間は一人です。介護保険の要介護認定の申請をしたいと思いますが、申請後の訪問調査に当たって注意することはありますか。

* * *

【答】訪問調査は、原則として1人の調査員が1回の訪問で行ないます。調査員は市区町村の職員等です。調査は本人が答えるのが原則ですが、調査当日の状況と日常の状況を総合的に判断するために、家族が同席して、必要に応じて普段の様子を伝えるようにします。

高齢者は、初めての人の前では緊張して、よく話せなかったり、逆に普段よりも状態をよく見せようとしたりしがちなので、次の点に注意して調査に臨みましょう。

・リラックスして面接がうけられるように配慮する。

・質問に対しては、正直にありのままを答えるようにします。飾ろうとしないことです。

・家族は、あらかじめ質問事項について検討して、本人の回答に相違があれば、調査員に伝えるようにします。

・認知症の状態などについて、家族が質問を受けた場合は、本人に聞こえないように回答します。

訪問調査の結果と主治医の意見書に基づいて、一次判定、二次判定が行なわれ、要支援、要介護が決定されます。

いずれにしても、訪問調査では、普段のありのままを見てもらうようにすることが大事です。

こんなこと、聞いてもいいですか…? 受け継ぐための質問部屋

謝罪を求める相手は

被爆者の運動について門外漢ですが、被爆者が日本政府に謝罪を求めていることに違和感を覚えます。それよりも、アメリカ大統領から謝罪の言葉を引き出すべきではないですか。(東京・会社員・50代)

* * *

★回答を下記「質問部屋」係宛てに郵便、FAXでお寄せください。電話でも受け付けます。〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-5

ゲイブルビル9階 日本被団協「質問部屋」係

FAX 03-3431-2113

TEL 03-3438-1897

★被爆体験の継承に関する質問もお待ちしています。

★次回は3月号に掲載する予定です。