「被団協」新聞2014年 8月号(427号)

2014年8月号 主な内容

![]()

伝えたい、原爆のこと

原爆詩朗読、出版も 吉永小百合さん

一九八六年の夏、私は、東京の小さな教会で、原爆をテーマにした数編の詩を朗読しました。

初めての経験でした。詩の内容に、深さに圧倒され、胸が震えました。耐えがたい苦しみ、哀しみのなかで、なお必死に生きようとする人間の心の叫びが描かれていたのです。

原爆で死んでしまった子供を思うお母さんの心、お父さんとのつらい別れ、そして避難した地下室での赤ちゃんの誕生……。

私は、詩の重さを全身で受け止めようとしたのを覚えています。

この原爆詩の存在をできるだけ多くの人たちに知ってもらいたい、特に子どもたちに聞いてもらいたいと願って、全国で朗読会を始めました。一九九七年にはCD『第二楽章』を制作して、皆さんに聞いていただく機会を増やしました。

そして今回、「角川つばさ文庫」のお話をいただいたのです。皆さんがどのような形で“原爆詩”と向き合うのが良いのか、編集部と相談しながら、新しいお話をつくりました。

この本がきっかけになって、原爆のこと、核兵器のことを知ってほしいと、私は望んでいます。そして平和について考えて、みんなで語り合ってほしいと心から願っています。

二〇一四年 夏 吉永小百合(「ヒロシマの風」あとがきより)

角川つばさ文庫『ヒロシマの風―伝えたい、原爆のこと』(新書判)

原爆詩の朗読をライフワークとしている吉永小百合さんが、小学生向けの本をつくりました。『ヒロシマの風-伝えたい、原爆のこと』(角川つばさ文庫)。

吉永さんはこれまでも原爆詩の朗読をCDやビデオで発表し、原爆詩をまとめた本も出版してきました。

今回は子どもたちにむけ、原爆詩を長く読みついでもらいたい思いと、平和への願いを込めてつくられました。第1部が小学4年生の女の子を主人公にした物語「おばあちゃんの願い」、第2部が原爆詩20編を収録した「原爆詩集」です。小学生がつくった詩6編を含み、男鹿和雄さんの挿絵が想像を膨らませます。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

吉永さんは長年にわたって、運動の一助にと、日本被団協に寄付されていますが、この本の印税の一部も寄付として日本被団協に届けられます。

|

|

| CD『第二楽章』 | CD『第二楽章―長崎から』 |

日本被団協が抗議声明 直ちに撤回を求める

集団的自衛権行使容認閣議決定

7月1日、安倍内閣は臨時閣議を開き、これまでの内閣が憲法上許されないとしてきた集団的自衛権の行使を百八十度転換し、容認するとの閣議決定をしました。

日本被団協は同日、声明「集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、直ちに撤回することを求める」を発表、内閣府および各政党に送付しました。9〜10日に開いた代表理事会でこの問題を議論し、各都道府県や地域で幅広い市民と積極的に行動することや適切な時期に日本被団協の行動を考えることなど話し合いました。

⇒声明「集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、直ちに撤回することを求める」(PDF)

秋に「基本要求」30年行事

第381回代表理事会

日本被団協の第381回代表理事会が、7月9日〜10日、東京・港区の大門セミナー会議室で開かれました。

総会で選出された代表理事の役割や分担の確認をはじめ今年度運動方針の具体化を中心に、集団的自衛権行使容認の閣議決定、特別手当への切り下げが相次いでいる医療特別手当の更新など当面する課題も議論しました。

今年の全国都道府県代表者会議と中央行動を10月20日〜21日に、その前日19日に「原爆被害者の基本要求」策定30年を記念した行事を行なうことを決めました。記念行事は、現在の情勢の中で「戦争被害受忍論」に対抗するものとしての「基本要求」の持つ意味を明らかにしていく企画を、幅広く協力者を求めて実施することを確認しました。

2015年NPT再検討会議ニューヨーク行動代表団(事務局スタッフを含め50人を予定)の募集は、10月末を締め切りとして7月中に各都道府県被団協を通して開始することになりました。

医療特別手当更新については、全国の状況をふまえて要請・交渉することにしました。現在中央相談所委員会が各都道府県被団協に実態の報告を要請しています。

伊方原発運転差し止め訴訟

第4次訴訟 原告に日本被団協役員も

四国電力伊方原子力発電所(愛媛県伊方町)の運転差し止め訴訟で、6月24日、23都道府県336人の原告が松山地裁に第4次提訴を行ないました。第3次までと合わせ、原告は31都道府県の1338人。また今回の提訴で四国4県の95市町村すべてから原告が出ることになりました。

第4次提訴の原告には日本被団協の坪井直、谷口稜曄両代表委員、田中熙巳事務局長、肥田舜太郎顧問も加わり、運動を励ましました。坪井さんは「原爆による被害も原子力発電所の事故による被害も、二度とあってはなりません。核兵器の廃絶とともに、原子力発電所の再稼働を許さず廃炉に向かうべきだと訴えます」とメッセージを寄せました。両親が被爆者という原告も記者会見で「地震大国の日本で原発はいらない。原告の輪を広げたい」と話しました。

「武力は憎しみを生むだけ…」

ノーモア・ヒバクシャ9条の会はがきアンケート

* * *

1集団的自衛権行使容認の動きをどう思うか?◆広島・長崎の被爆者、戦争犠牲者の血であがなわれた憲法9条と平和をこわし、再び戦争する国への逆行です。(79歳・男)

◆よその国に追随して武力行使すれば、必ず報復されるし、戦争に巻き込まれる。テロの標的にもされる。絶対に反対です。(71歳・女)

◆武力は憎しみを生むだけでいいことは一つもない。(38歳)

◆やがて戦乱にまきこまれる。(82歳・男)

2憲法9条の平和原則を閣議決定で変えようとすることをどう思うか?

◆憲法9条を守っていくことが日本の存在を高めていくことになる。最小限の自衛力は必要かとも思いますが、他国を威嚇するような武力は持たず戦争をしかけない国であることを願っています。(78歳・女)

◆本当の戦争の無駄と生命の大切さが解っていない。国民はそのような内閣は不必要だ。(88歳・男)

手帳所持者数19万2719人

2013年度平均年齢79.44歳

2013年度(14年3月末)の被爆者健康手帳所持者数などが、厚生労働省から発表されました。手帳所持者は全国で19万2719人となり、20万人を切りました。前年度と比べ9060人の減ですが、昨年新たに手帳を取得した被爆者もいるため、死没者はこの数を上回ると推定されます。平均年齢は79・44歳で、前年度比0・64歳上昇しました。諸手当の受給者数は合計17万8423人、そのうち医療特別手当受給者は8793人でした。

被爆者が証す原爆の反人間性

映像シリーズ第1回作品 インターネットで公開/日本被団協と記憶遺産を継承する会

日本被団協とノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は、映像で伝える「被爆者が証す原爆の反人間性シリーズ」の制作をすすめています。このたび第1回作品の日本語版が完成し、インターネットの動画サイトYou Tube(ユーチューブ)に公開しました。

この第1回作品「原爆は人間として死ぬことも生きることもゆるさなかった」は全体が36分間で4つのパートに分かれています。日本被団協の岩佐幹三代表委員と北海道被爆者協会の越智晴子会長の証言を軸に、神奈川県原爆被災者の会の詞画集「忘れられないあの日」に掲載の絵や、広島平和記念資料館所蔵の被爆者の絵などを重ねて、原爆がもたらした人間にとっての極限状況と、その体験がいまなお被爆者を苦しめていることを明らかにしています。

視聴するには、日本被団協ホームページの「更新情報」、継承する会ホームページの「最新の記事」からアクセスしてみてください。また検索サイトでタイトル全文あるいは「原爆は人間として死ぬことも」と入力して検索すると、4つのパート別に表示され、それぞれ見ることができます。

英語版、およびDVDの制作も進めています。

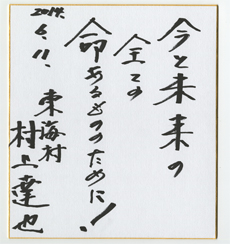

原発優先から人と環境優先へ ― 東海村前村長 村上達也さん

日本の原発発祥の地、東海村で16年間村長を務め、原発立地市町村長でただ一人、現役のときから脱原発を唱えている、東海村前村長の村上達也さんに原発と原爆について聞きました。

中心的研究都市へ

村上 1956年、東海村に原子力研究所ができました。当時は戦後の復興期、少し前に湯川秀樹さんがノーベル物理学賞を受賞しました。原子物理学です。20世紀の最先端の研究機関がやってくる、東海村は日本の中心的研究都市になるのだと、村民挙げて希望に満たされました。私が中学生のときでした。

研究所が来るということでしたが、その後、立て続けに原子力燃料公社がつくられ原発がきました。原発は、輝ける民主主義国家のイギリスからやってきて、その意味で大方の村民は歓迎した。茨城県も原子力科学館を作って宣伝しました。

一方的な原子力平和利用推進に疑問をもつ人、反対の人も、少数だがいました。

97年、村長に立候補したとき原子力の事業所、日立製作所、日立の労働組合が、組織を挙げて私を支援してくれました。

原子力推進の立場で村政を進めた前任者の後継として期待された。

私自身は、原子力にそんなに関心を持っていたわけではなく、地方分権に努力しようと思っていました。一方的に原子力推進の旗振り役を担わされることに、違和感を覚えることもありました。

例えば、六ヶ所村で開かれた原子力産業会議(現・原子力産業協会)の大会で、パネリストとして発言する際に、原子力発電所から「発言原稿を書いてあげます」という話があり驚きました。私は村民から選ばれた村長です。発表内容を書いてあげますとはどういうことか、こういう社会なのかと激怒しました。

|

|

JCO事故で変わる

村上 村長になって2年の99年9月、JCOの事故が起き、私の考えがはっきり変わりました。

事故を目の当たりにし、国や県の指示のない時点で、独断で村民を緊急避難させました。この事故で私は、原子力を推進する側の体質の問題を感じました。原子力科学の技術を持ちコントロールしていく社会体制になっていないことを、いろんな場で発言しました。それ以来私の発言はチェックされ、原子力業界内で内容が共有されるようになり、急速に原子力事業所、日立製作所、日立の労働組合が私から離れていきました。

その後の選挙で、私に「反原子力」と烙印を押し対立候補者擁立がありました。原子力界からの応援はなくなり、3期目と4期目は、投票総数約2万票のうち、560票、850票という差で辛うじて原発推進の対立候補に勝ち、結局4期16年間村長をやりました。

原子力界は異様な世界です。村長を村民の代表として見るのではなく、原子力村に都合のいい指導者をつくりあげる。原子力の安全から言えば危ない世界です。

村長になった時にはすでに、動燃の再処理工場での火災爆発事故など大きな原子力災害が起きていて小さな事故も多く、私は安全対策を強化するために村に「原子力安全対策課」をつくろうとしました。大部分が原子力推進派議員の議会から「原子力は安全なのだから『安全』は不要で、『原子力対策課』でよい」と言われました。

JCO事故のあと、東海村は汚染地域として風評被害で差別を受けました。村民と結婚してもよいか?破談したという話も耳にしました。車で通過しても大丈夫かという問い合わせもありました。汚染事故ではなく、中性子線の照射事故だと説明しても分かりませんよね。

そこから立ち直るにはどうしたらいいか。水俣に行って、環境都市・健康都市を目指す水俣の復興の町づくりを学びました。開発・発展ではなく、人と環境を優先するまちづくりを始めました。

事故の時、広島の人たちはものすごく心配してくれました。たくさんの激励や手紙をいただき、広大の鎌田七男先生ともおつきあいできました。

住民救済の意思ない

―東日本大震災、福島第1原発の大事故の時はいかがでしたか。

村上 地震による電気、上下水道などインフラの復旧対策と、村民の生活支援に翻弄されていました。原発は通常、震度5くらいになれば止まりますし、炉心の状況の情報は入っていましたので、あまり心配していませんでした。翌日、福島で水素爆発があったと知りましたが、こちらは大丈夫だと思っていました。

3月23日以降に東海第二原発の状況が分かりびっくりしました。津浪の高さは5・4メートル、非常用発電機の冷却ポンプ室を覆う壁の高さは6・1メートル。わずか70センチの余裕しかなかったと聞いて背筋が寒くなりました。壁の工事が終了したのは、地震2日前の3月9日でした。

炉心の圧力調整のために水蒸気を逃がす弁を手動で170回も開閉して、炉心冷却を辛うじて保った危機一髪の状況だったことも分かりました。

茨城県にも3月15日以降、福島原発からの高濃度の放射性物質が飛んできました。誰にも言いませんでしたが、もし福島の第4号炉の燃料プールがだめになったら、避難しなくてはならない、どうやって避難するかを内々考えていました。

福島の避難指示は2キロ、3キロ、10キロ、20キロ、30キロと拡がっていき全く泥縄式で、屋内退避を一週間以上も続けさせる、どうやって食っていく、水はどうする。何の備えもない国だと腹が立ちました。住民救済の意思はないのかと。

村上 福島事故後の2012年4月に「脱原発をめざす首長会議」が発足しました。発想したのは、静岡県湖西市長の三上元さんで、私に呼びかけ人になってくれと言われ、南相馬市長の桜井勝延さんと私が呼びかけ人になればできるという、三上さんの構想でした。

政府と電力会社は原発を再稼働させようとしていますが、欧米の規制基準では事故の被害を最小限にするため、避難が前提になっています。避難計画や避難した人たちのことを考えています。日本にはそれがない。

東海原発は30キロ圏内に約100万人住んでいます。30キロ圏内で一番多いです。50キロ圏内にすると浜岡が一番多く、200万人を超えます。50キロ圏内は、事故が起きれば至近距離です。浜岡原発で、国は周辺の12都県に避難者を受け入れろ、計画を立てろと言います。そんなバカなことまでして動かすのか。東海でも100万人が避難できるはずはない。生活を保障できますか。賠償金も払えないのにそういう所に原発をつくることが間違っている。

電源交付金というのは90%くらいは立地市町村、周辺の村や町には電気料を安くするくらいの恩恵しかありません。よく原発をやめたら地域経済はどうなるという問題設定をされますが、地域経済というほどの広がりはありません。原発が止まって影響を受けるのは、基本的に立地市町村だけですよ。立地市町村は全国に20しかありません。

科学技術立国か?

村上 日本は科学技術立国というけど科学的な精神は低いと思います。応用力は優れている。巨大な技術であれば大きな危険が伴うが、二重、三重にコントロールする発想ができない。危険性を指摘すれば、お前はなんだ足を引っ張るのかと。世界一優秀とか、厳しいとか、安倍首相が平気で言うわけです。原子力政策も成長戦略の重要な項目になっていますよね。武器輸出と原発輸出は恐ろしい話です。福島原発事故の反省を踏まえたことが何もされていない。 JCO事故のときも日本の原子力規制とか取り扱う能力、そういう本質を問題にしないで、ひしゃくとバケツの問題にしてしまった。あとはちゃんとやっているから問題ないと。だから起きたんです福島も。今回も、ちゃんと反省できないのではないか。規制委員会のメンバーの入れ替えも一つの権力の中で全部進めれば、組織の独立性を保つことはできません。

日本は国民主権ですが分権の根底に地方主権という意識がないとだめだと思います。

原発、原爆のない社会へ

―原発と原爆についてどう考えられますか。

村上 基本的に原爆も原発も、国家権力プラス権力の中心的な財界、これが握った武器ですよね。だから性格はどちらも同じなのでしょう。広島・長崎を体験しながら、日本はアメリカに追随して経済大国になった。まさにアメリカの配下にいるわけで、アメリカの核の傘に依存した形での日本の存立ということを言っている。アメリカの核兵器技術をバックアップするために平和利用という名で原子力科学技術を保持し続ける、これは国家権力の手段として用いているということです。 原爆も原発も、民衆とか人民、リベラリズムという視点から見ると異様な怪物です。原発も核兵器もない社会にしていくためには民衆が声をあげ権力を変えていく必要がある、そういう意味でも地方分権、地方主権が大事だと思っています。

* * *

むらかみ・たつや=脱原発をめざす首長会議・世話人。1943年生まれ。茨城県石神村(現・東海村)出身。一橋大学社会学部卒業後、地元の常陽銀行に入行。融資業務部副部長、ひたちなか支店長を歴任。1997年9月東海村村長に就任。4期16年を務め、2013年9月に任期満了により退任。著書に『脱原発で住みたいまちをつくる宣言・首長篇』(共著/影書房)他。

1999年9月30日、茨城県那珂郡東海村にある核燃料加工会社JCO東海事業所で発生した原子力事故。高速増殖炉の実験炉に使用するウラン燃料製造中、誤作業により核分裂が継続的に起きる臨界状態が発生。作業者3人が中性子線など大量の放射線を被曝、2人が急性放射線障害で死亡し1人が重症となったほか従業員・防災業務関係者・住民など667人が被曝。国内の原子力事故で初めて犠牲者が出た。国際原子力事象評価尺度ではレベル4(事業所外への大きなリスクを伴わない)と評価。

東京原爆展に5500人

海外からの旅行者も 4ヶ国語の「Q&A」配布

7月18日から23日までの6日間、東友会は東京都庁第一本庁舎の展望室で「つたえようヒロシマ・ナガサキ東京原爆展2014」を開催し、5500人を超える人びとが入場しました。

東友会は毎年都庁で原爆展を開催しており、今回は6回目。観光地である展望室にふさわしい原爆展をと、今年は168点の展示物のほとんどに英訳をつけ、原爆についての「Q&A」を日英中韓の4カ国語で作り入場者に配付しました。

会場の配置にあわせて展示コーナーは「原爆は人間に何をしたか」「原爆に抗して」「核なき世界をめざして」の3カ所に区分。被爆の実態や被爆の絵、東京の被爆者の活動と世界に広がる核兵器廃絶の動きの地図や写真とともに、東京の被爆者から寄せられた被爆時に止まった置き時計、熱溶解した食器などの実物も展示しました。

感想文には、欧米各国や南半球の観光客からの平和を願う声も寄せられ、夏休みに都庁を訪ねた親子連れや学生に「思わぬところでたいへんに勉強になった」と感謝されました。

労組女性部で被爆証言

原爆投下から69年が過ぎようとしています。あの日のことを風化させてはならないと、広島県被団協では証言活動に懸命に取り組んでいます。

6月25日には、北広島町職員労働組合女性部の要請で柳川良子さん(84歳)を派遣。自治体職員が熱心に平和活動に取り組んでおられることに加え、高齢を気づかって遠路の帰りをタクシーで送っていただき、被爆証言をした柳川さんは感激していました。日本被団協への募金もいただきました。

11作品を上映、700人が参加

被爆者の声をうけつぐ映画祭2014

「被爆者の声をうけつぐ映画祭2014」が7月3日〜6日、明治大学リバティタワーで開かれました。11作品が上映され、延べ700人が参加。上映後のトークには被爆者も登場しました。感想を紹介します。

「福島の惨状と広島・長崎の町が重なって見えました。国がなかなか被害を認めない点や、被ばくしたことを隠して生きている人がいることも同じだと思いました」「被爆者の話を聞いて気づきました。日本は(米国も)、自衛の名において戦争をしてきたのですね。国民は戦争被害を受忍せよとはひどいです」

制定30年 ― 「原爆被害者の基本要求」とは

(7)核兵器廃絶と国家補償

日本被団協は1956年の結成の時から「ふたたび被爆者をつくるな」と訴えきました。その願いを実らせるには「核兵器廃絶」と「原爆被害への国家補償」、この2大要求の実現が必要です。

核兵器がなくなれば、当然ですが核戦争は起こせません。

原爆被害は、国が起こした戦争の結果生じたもの。その被害の補償が国の責任で行なわれなければならないことは当然でしょう。

被害に対する補償は、同じ被害を起こさせないための第一歩です。国が原爆被害への補償を行なうことは、核戦争被害を「受忍」させない制度を築くこと、そして日本が明確に核否定の立場に立つ、と宣言することになるのです。

「基本要求」は二大要求の関係をこのように明らかにしたのです。

「基本要求」は言っています。―「(国家補償の)原爆被害者援護法の制定によって、核兵器否定の理念を確立することは、日本が被爆国として果たすべき国際的責務です」

相談のまど 原爆症認定・新基準/放射線白内障の認定は

【問】私は長崎の油木町で被爆しました。被爆者健康手帳には、爆心地から1・4キロと書かれています。現在75歳です。70歳になったころから視力が落ちて、眼科を受診したところ、白内障だと言われました。眼科医は「放射線白内障かどうかはわからない」と言っています。現在は点眼薬を使っています。

昨年12月に改定された「新しい審査の方針」では、白内障の場合、1・5キロ以内であれば、申請疾病と被曝放射線との関係を積極的に認定するとなっています。私も原爆症の認定申請をすれば認定されるでしょうか。

* * *

【答】2008年4月から実施されていた「新しい審査の方針」では、「放射線白内障(加齢性白内障を除く)」は、「爆心地から約3・5キロ以内である者」について、被曝した放射線との関係を積極的に認定するとされてきました。しかし、この範囲で被爆した人が申請をしても、実際は近距離の人しか認定されませんでした。原子爆弾被爆者医療分科会が、放射線白内障と加齢性白内障の違いをどう判断するか等、わからないこともあります。今までは、発症年齢や水晶体の混濁の在りようなどで判断されていました。

今回の改定で、「放射線白内障(加齢性白内障を除く)」は、「爆心地から約1・5キロ以内である者」について、積極的に認定するとされました。

本欄では原爆症認定の可否についてはお答えできません。あなたの場合、どのような判断がされるかわかりませんが、申請をしてみてください。

「被団協」Tシャツの申し込みは各県の会または被団協へ

|

| ノーモア・ヒバクシャTシャツ |

|

| 申込書(画像クリックでPDFが開きます) |

被爆70年とNPT再検討会議ニューヨーク行動に向けて制作したTシャツに、緑色が加わりました。このTシャツを着て集い、声を掛けあって力を合わせましょう。

左袖にシンボルのつるマーク入り。紺、オレンジ、緑の3色、4サイズ。1枚2千円(送料別)。お申し込みは下の用紙を使って各県被爆者の会または日本被団協まで。