「被団協」新聞2014年 3月号(422号)

2014年3月号 主な内容

![]()

核兵器廃絶へ いまこそ行動のとき

法的拘束力ある条約の締結を

被爆者の発言に謝意 メキシコ会議・議長総括

(左から)サーローさん、山下さん、司会者、藤森さん、小柳さん、田中さん(2月13日メキシコ)

メキシコ政府主催の第2回「核兵器の人道的影響に関する国際会議」が2月13~14日、同国西部ナジャリット州ヌエボバジャルタで開かれました。昨年3月ノルウェー政府主催の同名会議を受けたもので、前回を上回る146カ国の政府、国連、赤十字国際委員会、国際赤十字・赤新月運動、市民社会の団体代表が参加。核兵器爆発による地球的規模の公衆衛生、人道援助、経済、開発、環境問題、気候変動、食料安全保障、危機管理など多方面にわたる影響と長期的結末について議論を深めました。

被爆者、3世が発言

開会セレモニー直後に1時間45分の被爆者セッションが設けられ、日本被団協の田中煕巳事務局長、藤森俊希事務局次長のほかメキシコ在住長崎被爆者の山下泰昭さん、カナダ在住広島被爆者のサーロー節子さん、長崎活水高1年の被爆3世小栁雅樹さんの5人が自らの被爆体験や祖父の話を受け継ぐ活動を報告、会議全体にインパクトを与えました。会議最後の一般討論では多数の国が発言を求め、ほとんどの代表が被爆者の発言に感銘を受けたとのべ感謝の意を表明しました。

2日間の議論をまとめたメキシコ政府の議長総括も広島・長崎の被爆者の参加に感謝の意を表明しました。

後戻り出来ない地点

議長総括は重要な結論のなかで、「明白な事実は、いかなる国家、国際機関であろうと、核兵器爆発が起きた際に適切に対応し、必要とされる短期的、長期的人道援助や防護を提供する能力を持たないということ。たとえそれを試みてもそのような能力を確立することは不可能であろう」と指摘。「法的拘束力のある条約の締結」を提起し、「いまこそ行動の時である。広島、長崎への核攻撃から70年の節目が、われわれの目的達成にふさわしい礎となる。ナジャリットは、もはや後戻りできない地点である」としめくくりました。

NPT加盟核保有5カ国(米、英、仏、ロ、中)は参加しませんでした。

第3回会議はオーストラリア

会議2日目最後の一般討論冒頭で、オーストリア政府代表が第3回「核兵器の人道的影響に関する国際会議」を今年後半にオーストリアのウィーンで開きたいと表明しました。会場から歓迎の拍手が送られました。メキシコ政府による議長総括はオーストリア政府の申し出を心から歓迎するとしたうえで、核兵器国及びNPT未加盟国に対しオーストリアでの第3回会議への参加を繰り返し求めるとのべました。

わたしとヒロシマ・ナガサキ

『はだしのゲン』を語りつづけて 講談師 神田香織さん

|

|

| 公演中の神田香織さん |

|

| 神田さんの色紙 |

かんだ・かおり。福島・いわき市生まれ。高校卒業後、新劇俳優を志して上京。二十代半ばで講談に出合い、80年神田山陽師に弟子入り。84年二つ目、89年真打ち。86年から『はだしのゲン』を講談で語り続けている。

しつっこく あきらめずに

『はだしのゲン』を講談で語って28年です。

前座修業を終えて二つ目になると、プロとして一人立ちし、新作もできるようになります。戦争を講談で語りたいと思い立ち、沖縄、広島、長崎などを取材していたとき、中沢啓治さんのマンガ『はだしのゲン』に出合いました。そこには、戦争や原爆の酷さとともに、「負けるものか」という子どもたちの明るさ、パワーがありました。そのころ埼玉に住んでいた中沢さんを訪ねると、とても喜んでくれました。

初演は86年、国立演芸場でした。

日本被団協を通じて被爆者の方々をお招きしました。その中で一人でも「こんなつらい話は聞きたくない」と言ったら、この一回で終わりにしようと決めていました。

みなさん私の手を握り、「ぜひずっと語ってください」と言ってくれました。

それ以来、『はだしのゲン』は私のライフワークになりました。

どんな気持ちで語っているのでしょうか。

私自身が、たとえば家族が火の中で焼かれるのを見ているゲンになって語るので、とてもしんどいんですが、いつも何か見えない力に後押しされる気がして、語り終えるとものすごい達成感があります。

ゲンが生まれたばかりの赤ちゃんを宙にかかげて、「おれがお前を守ってやる」と叫んで終わると、それまでずっと悲惨な話を聞いてきたお客さんたちが、「やっぱり命は大切だよね」と元気になって帰っていきます。

しかし、2011年に福島原発事故が。

一昨年の8月、広島で久しぶりに中沢さんにお目にかかりました。肺がん、肺炎の闘病中で、奥さまが車椅子を押し、大きなマスクをかけた中沢さんに、「私の故郷の福島が原発でやられちゃいました。これからも『はだしのゲン』を一生懸命語ります」と声をかけると、ささやくような声で「体に気をつけて、頑張って」と言ってくれました。本当にうれしかったです。

「しつっこく」がキャッチフレーズだそうですね。

お客さんあっての芸人ですから、呼ばれればどこにでも行きます。

九州でも、瀬戸内海でも、北陸でも、魚がおいしいんですよね。「こんなにおいしい魚を食べられるのは幸せだと思いませんか。福島では太平洋のどこまでも魚がとれたのに、あの原発事故のとき食べられなくなりました。福島の二の舞にならないように、みなさんは命がけで故郷を守ってください。福島の人たちはそれを願っています」と、いつも言っています。

そして最後に、お客さんたちも一緒に、「たたかいは、明るく、楽しく、しつっこく」「あきれはてても、あきらめない」と大きな声を出して、元気になって帰ってもらうんです。(笑)

「被爆者運動から何を学ぶのか」被爆者運動の継承の学習・交流会

九州・中国地区の二世の会

第2回被爆者運動継承の学習・交流会が「被爆者運動から何を学ぶのか」をテーマに福岡で開催されました。九州・中国地区(一部近畿を含む)の二世の会が共同で呼びかけ、開催したものです。被爆者、被爆二世だけでなく被爆者からの聞き取りを行なっている生協のグループや、核・ウラン兵器の廃絶キャンペーンをやっている市民グループなどを含め40人余が参加しました。

日本被団協原爆被爆者中央相談所委員の伊藤直子さんの講演のあと、4つのグループに分かれて全員参加型の論議・交流で「被爆者運動から何を学ぶのか」について深めあいました。被爆者の思い、二世の思いを出し合い、参加者同士率直な交流ができました。

第1回を一昨年秋に長崎で開催したこの学習・交流会は、被爆者の高齢化がますます進んでいる現在、重要かつ急務の課題になっている「継承」運動について、その展望と可能性を実践的に切り開いていくものと位置づけています。

国の償い実現へ

日本被団協が団体と懇談会

日本被団協は、国の償い実現運動についての団体との懇談を2月21日に行ないました。

日本生活協同組合連合会の山田浩史氏、日本青年団協議会の鳥澤文彦氏、原水爆禁止日本国民会議の井上年弘氏、全国空襲被害者連絡協議会の城森満氏が参加。日本被団協は岩佐幹三国の償い実現運動推進本部長、木戸季市副本部長のほか田中熙巳事務局長、山本英典、中村雄子両事務局次長が参加しました。

木戸副本部長が、運動の到達点を紹介し、3月行動など今後の運動を説明し協力を求めました。

各団体からは、取り組んでいる課題の紹介を交えながら発言がありました。各地の被爆者の会とその地域の団体で連携をとれるよう、中央からの声かけや活動紹介をすることはできる、役員会などで被団協からの訴えの場をつくる、地道に進めていくことが大切だ、など議論。協力し合っていくことを確認しました。

福島県浪江町の馬場有町長が講演

広島県被団協代表者会議

広島県被団協は1月29日、広島市内で代表者会議と新春のつどいを開きました。坪井直理事長と日本被団協の田中熙巳事務局長があいさつ。広島県被団協の箕牧事務局長からは、日本被団協の国の償い実現運動を進めていくことの大切さを話し、署名活動などへの協力を訴えました。

また、福島第一原発事故で今なお避難指示や立ち入りが制限されている福島県浪江町の馬場有町長が講演(写真)。除染が進まず、放射線の影響を恐れているのは広島・長崎の被爆者と同じだ、国への援護を求める力を貸してほしい、と訴えました。

メキシコ会議発言要旨

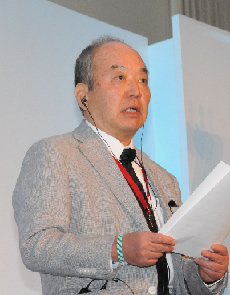

核兵器廃絶へ確かな一歩を 藤森俊希

1歳の時、広島の爆心地から2・3キロ地点で被爆しました。

祖父・父母・9人兄弟姉妹の12人家族。8月6日、体調を崩して母に背負われ病院に行く途中、爆音を聞いた瞬間、閃光が走り、猛烈な爆風が襲って母子とも土手の下に吹き飛ばされました。

爆心と親子の間に2階建て民家があり、熱線を直接受けることは免れましたが、火焔に追われ母は、私を抱いて牛田山に逃げました。出勤してバラバラだった家族が山に避難してきました。4女が戻ってきません。小学生の兄2人、就学前の姉2人は疎開していて難を免れました。

翌朝、父と長女が4女を探しに市中心部に向かいました。どこも瓦礫の山と血にまみれた被災者と死体、生き地獄です。翌日も次の日もついに4女は見つかりませんでした。私は被爆で頭部が膿み、包帯でグルグル巻きにされ間もなく死ぬと見られていました。

1歳だった私が被爆体験を語る。不思議に思われるかもしれません。

母は、毎年8月6日、子どもを集め被爆当時の広島を、涙を流しながら話し聞かせました。つらい話をなぜするのか母に尋ねました。母は「2度と同じ体験をさせとうないから」と答えました。

原爆の魔手は投下直後に止まらず放射線による長期にわたる後障害を被爆者の体に刻みました。

3番目の姉は、結婚して授かった次男を白血病で亡くしました。

被爆から20年後の1965年夏、4歳だった次男が食欲をなくし姉を困らせた症状が、被爆直後姉自身が体験したのと同じでした。リンパ性急性白血病と診断され、入退院を繰り返しながら小学校に入学、10日通っただけで入学翌年7歳で命を落としました。

その姉も被爆者に発現しやすい肝臓病で56歳の若さで亡くなりました。

被爆者に執拗に付きまとい、とどめを刺すまで苦しめる。これを非人道といわずして、なんと言えばよいのでしょう。

来年、被爆70年、平均年齢80歳になろうとしている約20万人の生存被爆者は、大なり小なり障害をかかえています。病が被爆によるものかどうか現代医学では明確にできず、原爆症認定を求め裁判に訴えなければならない事態が続いています。

「ふたたび被爆者をつくるな」という被爆者の声に耳を傾け核兵器のない世界へ確かな一歩を踏み出すことを訴えます。

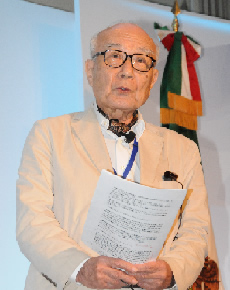

原爆は人間に何をなしたか 田中煕巳

私は13歳の時、爆心地から3・2キロの自宅で被爆しました。奇跡的に大けがを負うことなく助かりました。

爆発から3日後、爆心地帯に入り歩き回りました。自宅焼け跡に伯母と従兄は焼死体でころがっていました。祖父は焼け爛れ瀕死の状態でした。その傍らで、もう一人の叔母の遺体を荼毘にふしました。救援を求めてその場を離れていた伯父は10日を経ず高熱で苦しみ亡くなりました。

原爆からから放出された、強大な爆風と熱線と放射線は、そこで働き、学び、遊びに興じていた子どもたちの全てに突然襲いかかりました。野外で大火傷をおって地面にたたきつけられたり、倒壊した家の下敷きになって脱出できないまま焼死したり、強い放射線で細胞を破壊され、もだえ苦しみ死にました。

軽傷でその日を生き延びることができた者や、救援に入った兵士や市外から来た市民にも、脱毛や下血、高熱など放射能の急性症状が現れ、生死の境をさまよい、死に至るものもありました。

被爆者の体に入り込んだ放射線は、細胞を破壊し、遺伝情報を破壊し、免疫機能を破壊して、白血病にはじまり様々ながんなどの後障害を引き起こし、被爆者を苦しめてきました。被爆から68年たった今日も不安と苦しみを与え続けています。

爆発直後の生死を分ける極限状態に直面した被爆者や救援や遺体の収容にあたった被爆者は、その時人間らしい行動を取り得なかったことが罪の意識となって長い間苦しみつづけ、今日もなお癒されることなく続いているのです。

日本政府が被爆者の医療対策を始めたのは被爆後12年たった1957年です。この時までに被爆者は適切な医療、救援を受けることなく、社会的にも孤立し、誤解に基づく差別を受ける中で病と生活に苦しみました。

全国の被爆者が声を上げ1956年8月、日本被団協を結成しました。その日以来、原爆被害への国の補償を求めるととともに、「ふたたび同じ苦しみを世界の誰にも味わわせてはならない」と核兵器の速やかな廃絶を求め、世界に向けて原爆被害の真実を知らせる運動を展開してきました。

核保有国とその同盟国に訴えます。核抑止政策への依存をやめ、核兵器を直ちに廃絶することを決意してください。核兵器を地球上からなくすことが、人類が生存し続ける保証になるでしょう。

米国首席領事から手紙「有意義で貴重な体験」北海道

(左から)ゴーグ領事、松木さん、越智さん

北海道被爆者協会の越智晴子会長と松本郁子理事が1月24日、札幌市議に随行して在札幌米国総領事館を訪問しジョエレン・ゴーグ首席領事と懇談。被爆体験を語り核のない世界への願いを訴えました(2月号既報)。

その後ゴーグ首席領事から、写真を添えた手紙が届きました。手紙には「越智様、松本様の被爆者としての体験談を直接伺うことができましたのは、私にとっても大変有意義で貴重な体験となりました」と記されていました。直接訴えることの大切さを改めて感じました。

制定30年 ―― 「原爆被害者の基本要求」とは

(2)原爆地獄も「受忍」せよ

戦争被害「受忍」論とは何か―。 基本懇(原爆被爆者対策基本問題懇談会)の答申(80年12月11日)はこう言っています。

<およそ戦争という国の存亡をかけての非常事態においては、国民が…何らかの犠牲を余儀なくされたとしても、それは…すべての国民がひとしく受忍しなければならない>

戦争でケガしたり死んだりしても国は補償しない、国民はがまん(受忍)せよ、というのです。

そして、原爆についても「原爆被害は悲惨極まりない」「人間の想像を絶した地獄を現出した」と被害が非人道的なものであることを認めながら、それでも「国としての償い」を拒否しました。「原爆地獄もがまんしろ」というのです。

この「受忍」政策は過去だけでなく〝未来の戦争〟にも適用される原則になっています。<政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに>と誓った日本国憲法の下で、戦争被害「受忍」政策がまかり通っていいものでしょうか。

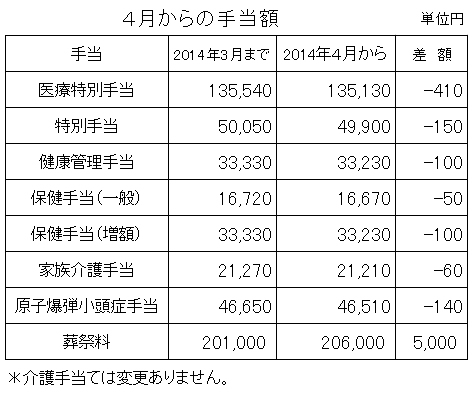

相談のまど 家族介護手当の申請について

【問】私の父は脳梗塞で倒れて入院し、最近退院しました。介護保険は要介護4の認定を受けています。しかし、介護保険サービスだけでは不十分で、家族がかなり手をかけることになります。被爆者の家族介護手当の申請はできますか。

* * *

【答】被爆者が費用を支払わずに家で家族の介護を受けたときに支払われるのが、家族介護手当です。ただし「重度障害者」というのが条件です。お父さんは要介護度4ということですから、受給できると思います。

介護手当支給申請書に介護手当用診断書と介護人申立書を添付して申請します。診断書は、かかりつけの医療機関で書いてもらってください。

脳梗塞などは「高齢者なら誰にでも起こること」と、診断書を書いてもらえない場合があります。被爆者中央相談所ではこんなときのために「紹介状」を用意しています。必要なときは申し込んでください。

家族介護手当は、申請時に「介護手当継続支給申請書」を一緒に提出すれば、毎月申請する必要はありません。ただし、次のようなときは届けが必要です。

(1)介護の場所、介護人など申請時の記載事項に変更があったとき

(2)重度障害でなくなったときや、施設入所、入院などで家族の介護を受けない月があったとき

こんなこと、聞いてもいいですか…? 受け継ぐための質問部屋

憲法と政府の姿勢の違い

憲法で戦争はしないとしていて、平和のために力を尽くすと言っているのに、政府は被爆者には「原爆被害はがまんせよ」と言っていると知りました。平和な世界をつくるためには国民は大切なのに、ガマンしろというのは変だと思います。

(長野県・高校2年生)

読者からの回答

◆被爆者は我慢できない

長崎・長崎被爆・82歳

本当に変だと私も思います。政府が「戦争の被害はがまんしろ」と言っているのは、私たち被爆者にだけではありません。東京・大阪をはじめ、全国の空襲で家を焼かれ、家族を殺された数えきれないほどの人たちに、政府は「戦争だったのだからがまんしろ」と言ってきたのです。市民の被害には、政府は目をつぶってきたのです。

あの残虐な被害を体験した被爆者は、しかし、我慢できませんでした。1956年8月に、被爆者の全国組織・日本原水爆被害者団体協議会を結成した被爆者は、早速、政府に対し、原爆の被害への償いを要求しました。しかし国がしたことは、原爆の放射線によるケガや病気の治療費の支給だけでした。熱線や爆風の被害も、無視されました。最大の犠牲者である原爆で亡くなった方々への弔慰金の支給も拒んだのです。

戦争は、市民が始めたものではありません。高齢となった被爆者ですが、過ちはきちんと償え、と今も政府に要求し続けているのです。

◆生き抜いて今思うこと

福岡・広島被爆・70歳

2歳のとき、広島市舟入仲町(爆心地から2㎞以内)で被爆しました。父は市内の勤務先で、原爆の直爆で死亡したそうです。被爆から5日目、母は父の死亡を確認後、幼い私を連れて北九州の姉のもとに身を寄せ、その方面も空襲が激しくなり、行橋市に疎開したそうです。私は両足のふくらはぎに熱線でヤケドを負ったそうですが、柿のシブによる母の懸命な治療により、ほとんど目立たないまでに回復しました。その母も68歳で肺がんのため死亡しました。

現在思うのは、広島市に原爆が投下されたとき、日本政府が速やかにアメリカに降伏を宣言していれば、長崎市への原爆投下はなかったかもしれません。日本政府が状況判断を誤ったばかりに、長崎市でも数多くの犠牲者を出しました。日本政府の、戦争被害は等しく「受忍」せよという思想は、絶対に間違っていると確信しています。

この類を見ない原爆被害に対して、政府は国家補償をする責任と義務があると考えます。

◆思いを発信し続けて

東京・団体職員・64歳

私たちは9条を持つ憲法のもとで、平和に生きることのできる国民です。でも、あなたの問いかけにあるように、この国で政権につく人々は、憲法を生かすことより変えようとすることに意欲を持ちつづけてきたように思います。現政権が、「積極的平和主義」を主張して集団的自衛権の行使に道を開き、憲法の見直しへとすすもうとしている今、大切な日々のくらしのために何を守っていくのかを考えます。

首相官邸前で毎週行なわれている反原発行動のように、あきらめずに粘り強く自分の思いを発信しつづけたいですね。

……………………………………………………

質問を待っています

★被爆体験の継承に関する質問をお寄せください。受け継ぐ立場の方はもちろん、被爆者からの質問もお待ちしています。被爆体験を話したときに、質問されて難しかったこと、困ったことはありませんか。どんな答えが考えられるか、このコーナーでいっしょに考えましょう。

★質問は、左記「質問部屋」係宛てに郵便、FAXでお送りください。電話でも受け付けます。

〒105―0012 東京都港区芝大門1-3-5

ゲイブルビル9階 日本被団協「質問部屋」係

FAX:03-3431-2113

TEL:03-3438-1897