「被団協」新聞2014年 1月号(420号)

2014年1月号 主な内容

![]()

国に原爆被害認めさせるまで 被爆者はたたかう!

全国から約200人が参加した院内集会(12月3日)

被爆者がかかった病気を原爆症と認定するかどうか、却下しつづける厚労省と、認定すべきだとする司法判断のへだたりを解消するため、3年におよぶ議論をつづけてきた原爆症認定制度の在り方に関する検討会(座長・神野直彦東大名誉教授)は、12月4日、被爆者の強い反対の声を押し切って「司法と行政の役割の違いから、判決を一般化した認定基準を設定することは難しいとの意見が多数であった」などとする報告書をまとめ、田村憲久厚生労働大臣に提出しました。

日本被団協と原爆症認定集団訴訟全国原告団、同全国弁護団連絡会は、連名で検討会報告書が「被爆者の願いと期待に背く内容となっている」として抗議する声明を発表しました。

厚生労働省は検討会報告書を受け、同月16日、原爆症かどうかを審査する厚労省内の原子爆弾被爆者医療分科会に、新たな認定基準を提起し、同分科会は提案を受け入れました。新基準は、これまでの3・5キロ以内被爆などの基準とは別に、がん以外の病気については、2キロ以内、1・5キロ以内被爆などの基準を設け、認定を狭めるものとなっています。

新基準決定後、厚労省で開かれた記者会見で、日本被団協の岩佐幹三代表委員は、新基準を批判したうえで「原爆被害とは何か、国に認めさせるため、死ぬまでたたかいつづける」と決意を表明しました。

認定せばめる新基準 がん、非がんを距離で区別

厚生労働省が12月16日決定した原爆症認定の新基準は、これまで積極的に認定する範囲として一括して約3・5キロ以内被爆などとしていた基準のほかに、病名によって認定する被爆範囲を設定し、認定を狭めています。

日本被団協、集団訴訟全国原告団、同弁護団連絡会は、同日連名で発表した声明で「被爆の実態と裁判所の判断に従わない基準改定に強く抗議する」と批判しています。

新基準は、これまでの基準で心筋梗塞、甲状腺機能低下症、肝硬変などの病名についていた「放射線起因性」は取り払い、逆に厚労省が公にすることなく非がん疾患の認定基準としてきたものとほぼ同じ範囲を明記し、司法判断より狭い範囲の認定を固定化するものとなっています。

「新審査方針」の概略

原爆症認定審査で「積極的に認定する範囲」を次のように設定。

〇悪性腫瘍(固形がんなど)、白血病、副甲状腺機能亢進症 被爆地点が爆心地より約3・5キロメートル以内である者、原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2キロメートル以内に入市した者など(現行と同じ要件)

〇心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変 被爆地点が爆心地より約2・0キロメートル以内である者、原爆投下より翌日までに爆心地から約1・0キロメートル以内に入市した者

〇放射線白内障(加齢性白内障を除く) 被爆地点が爆心地より約1・5キロメートル以内である者

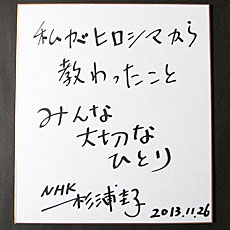

わたしとヒロシマ・ナガサキ NHKアナウンサー・杉浦圭子さん

毎年8月、NHK総合テレビで「ヒバクシャからの手紙」が放送されます。初回から携わってこられたアナウンサーの杉浦圭子さんに番組への思いを聞きました。

◆大きな出会いに感謝

杉浦 「ヒバクシャからの手紙」(以降「手紙」と記します)がスタートしたのは2007年で、その年私は東京から広島に異動し、すぐにこの番組に巡り合いました。この出会いは、私にとって非常に大きな意味を持っています。手紙から、被爆者のみなさんの「二度と同じ苦しみを、若い世代に味わわせてはいけない」という強い意志を感じました。

私が担当した6年間で1700通のお便りをいただきました。1通、1通読ませていただいて、たとえ同じ場所で被爆されても同じ体験はないことを知りました。どちらに向いて立っていらしたか、何を着ておられたか、ちょっとした違いで被害の状況が違います。原爆で自分が傷ついただけでなく、家族やお家の状況がどうだったかで、看護された状況が違う。それによって治り具合が遅かったり、早かったり、命拾いされたり。

私は広島出身で、父が被爆していますのでいわゆる“被爆二世”です。家庭でも学校でも、原爆について聞いて育ったので、原爆のことは知っているつもりでした。

でも、いざアナウンサーになり伝える立場になった時、放送でどう原爆のことを伝えたらよいのか分かりませんでした。ああ、私は原爆のことをキチンとは知らなかったのだ、語る言葉を持っていなかったのだ、と気がつきました。それから、学びが始まりました。被爆者の方々を取材させていただき、いろんな被爆体験集を読むようになったのです。

入局以来これまで、様々な原爆・平和関連の番組に携わってきました。取材するたびに、いつも新たな発見がありました。ああそういうことだったのか…と。原爆の威力・被害は、巨大で複雑で、様々な顔を持っています。そのことを改めて強烈に教えていただいたのが「手紙」です。

◆1通でも多く届けたい

杉浦 「手紙」は、被爆体験継承のための大切な財産ですよね。夏の特集テレビ番組だけではもったいなくて、機会を探して1通でも多く朗読し、子どもたちに届けることを考えました。小学生(5・6年生)への「アナウンス朗読出前授業」で「手紙」を朗読したり、「伝え続けたい『ヒバクシャからの手紙』」という5分間のラジオ番組を作ったりしました。

そうした手紙の朗読には、中国地方のNHK各局で働く若いアナウンサーやキャスターにも取り組んでもらいました。私はいずれ定年退職してNHKを去る時がきます。後輩の放送人たちにも、朗読することで被爆体験を受け継いでほしい、と思ったのです。

そこで、若い人たちと一緒に朗読のトレーニングをして、「手紙」の意味をキチンと表現できるようにしたあとで収録する、という作業を繰り返しました。事前に彼らは、「手紙」を書かれた方に電話をかけて直接お声を聞き、被爆体験を伺わせていただきました。5分間の短い番組でしたが、1人1人、被爆者のみなさんの思いをしっかり胸の中に納めて朗読していました。

この朗読シリーズはNHK広島放送局のホームページで今も公開中です。ラジオ放送は中国地方向けでしたが、ホームページにアップしましたので、全国どこからでも何度でも聞くことができます。子どもたちの平和教育に活用していただければと思います。

◆心の動き、言葉にのせ

―― 被爆体験継承の手段としての朗読。アドバイスをお願いします。

杉浦 アドバイスになるかどうか、私の体験をお話ししますね。

「手紙」番組の1回目は、手探り状態でした。NHKに寄せられたお手紙を見て、どうやって読めばいいかわからないと、正直悩みました。

普通ナレーションや文学作品の朗読は、いろいろ計算します。こう読んだ方が次のところが引き立つとか、構成を考えます。でも「手紙」の朗読にそんな作戦を立てるのは失礼だと思いました。まず泣かないように読むのが大変で、家に帰って何度も読んで思いきり泣いて、放送のときに泣かないようにしよう。そして放送では、自分が感じるままに素直に手紙を読もうと決めました。

でも放送された朗読を後で聞くと、感情的になったり、気持ちがせいて速くなったり、むらがあって、客観的に聞くと分かりにくいと感じました。内容が凄まじくて、作為的にどうこうしようなんて思える世界ではないけれど、事前に繰り返し読んで内容を理解した上で、ある程度こう読もうという方針を立てないと、逆に失礼になると思い直しました。

そう気が付くのが2年目、3年目。試行錯誤しながら、4年目くらいから、ある程度感情を抑えながら低めの声でゆっくり読んだ方が伝わる、ということが分かってきました。そして5年目、6年目にはラジオのミニ番組も制作したのですが、その時点で最善だと考えた方法を、後輩たちに伝えるようにしました。

朗読は“語り”で、話しかけるように読むのが一番です。そのためにはイントネーションと間の取り方が重要になります。更に、雰囲気に押し流されて感情移入すると伝わりませんが、言葉(の声)に動機を乗せないのも伝わらない。人は言葉を発する時、必ず何かを伝えよう、表現しようと、気持ちが動きます。それが動機です。その自然な心の動きを言葉(の声)に乗せて朗読するトレーニングを若い人たちと一緒にやりながら番組を作りました。「手紙」の内容・意味を正確に伝えるために必要な方法論でした。

後輩たちは戸惑うこともあったと思いますが、客観報道のニュースリードでも基本は一緒なのです。人が読んで伝えるとはどういうことか、原点に戻って考えることができました。いろんな意味で、私たちに多くのことを教えてくださった「手紙」でした。

―― 二世として、期するところを。

杉浦 二世であることを自覚した瞬間というのはなくて。物心ついた時からそうでしたし、広島では当たり前でしたから。小さいころから父の話を聞いていましたが、身近過ぎてちゃんと聞いていなくて、「手紙」番組を担当するようになって、初めてメモを取りながら聞きました。

父は中学1年生の時に被爆したんです。あの朝、市内中心部では、大勢の子どもたちが建物疎開の作業にかり出されていました。父たちは学校の校庭に整列していて、これから現場に出かけようという時に原爆がさく裂しました。爆心地から2キロの所でした。

比治山へ逃げ、火傷の治療を受けて火事が収まるのを待ちました。しかし、火の勢いは衰える気配がなく、普段の通学路は進めない。そこで大回りをして、家に帰ることにしました。たまたま、黒い雨が降ったとされる地域を大きく迂回するルートを歩いたのです。家は郊外にあったので、建物も家族も無事でした。父は家にたどり着いた途端、意識不明のまま1週間ほど寝ていたそうです。でも、家族が手厚く看病してくれ、終戦の日には意識が戻っていたと言います。私が知る限り、若い頃の父は病気らしい病気をほとんどしたことがなく、80を過ぎた今も、なんとか元気で暮らしています。だから被爆二世でも、私はのんきに生活してきました。

被爆者の「手紙」を読ませていただいて、被爆の惨状だけでなく、その後も差別や後障害に苦しみ、大変な人生を送られた方が大勢いらっしゃることを知りました。

3年ほど前、原爆資料館の企画展で、父と同じ校庭にいて亡くなった生徒さんの焼け焦げた学生服を見ました。そばに、その校庭の様子を描いた“原爆の絵”も展示してありました。校庭に横たわった子どもたち。鳥肌が立ちました。ああ、父はこういう状況の中を逃げて、炎天下、何時間もかけて歩いて家に帰ったのだ。「お父さん、よく頑張ったね。エラかったね。」と、13歳だった父を褒めてあげたい気持ちになりました。もし途中で倒れていたら、あの大混乱の中ですから、そのまま命を落としていたかも…。私は生れていなかったかもしれない…。そのことを、「手紙」と、企画展の被爆資料によって、初めて知らされたのです。

私は、被爆者のみなさんから、立派な“平和のバトン”を沢山いただきました。私のところで細い小さなバトンになるかもしれませんが、若い人たちに1本1本配っていきたいです。自分のつとめを果たしたいと思っています。

大阪府下の小学校で原爆絵本の朗読する授業

NHK大阪放送局では、子どもたちの命が大切にされ、おだやかな暮らしが保証されることを願って「子どもを守れ!キャンペーン」を行なっています。その一環として、アナウンサーが小学校に出かけて行き、それぞれが選んだ絵本を子どもたちに朗読する、朗読出前授業を行なっています。

杉浦さんは、原爆絵本「かあさんのうた」を選び朗読しました。5、6年生に向けての授業でしたが、ちょうどその子どもたちは平和学習をする予定があり、その予習のような形で聞いてもらえたということです。

* * *

すぎうら・けいこ=NHK大阪放送局、チーフ・アナウンサー。1958年広島市安佐南区(旧安佐郡)生まれ。広島女学院高等学校、早稲田大学卒。入局後、東京・大阪・広島の各NHK放送局に勤務。担当した反核・平和関連番組は、NHK特集「夏服の少女たち」、NHKスペシャル「サダコ」「一番電車が走った」「核の時代に生きる人間の記録」、「平和巡礼2005広島・長崎」「吉永小百合 平和への絆コンサート」「ヒバクシャからの手紙」などのキャスター、司会、ナレーション、朗読。その他「ニュースワイド近畿」、「7時のニュース」など多くの番組を担当。

年頭所感

新しい歴史切り開こう 日本被団協代表委員 谷口稜嘩

一つは、まさに国民的な「反対」の声を押し切って、自民・公明両党が「特定秘密保護法」を制定したこと。もう一つは、3年もの歳月を費やしながら「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」が、肝心の司法と行政の乖離には蓋をしたまま幕を閉ざしたことです。

しかし、安倍総理が裁決を急いだのは、これ以上引き延ばすと国民の怒りは一層燃えあがり、自分の陣営からも造反者が出てくることを恐れたからではなかったでしょうか。後者についても、ここで司法と行政の乖離に踏み込めば、却下の理由も書けない厚生労働省の審査の実態が白日の下に曝されることになるのを恐れた結果にほかならないと思います。

こうしてみると、衆参両院で過半数の議席を占め、万全の態勢を築いたかに見える自・公体制や官僚体制も、共に脆弱な内面をもっていることが見えてきます。

新しい年が新しい歴史を切り開く年となるよう力を注ぎ、来年の被爆70年を迎えようではありませんか。

被爆者に寄りそわない「報告書」

日本被団協事務局長 田中煕巳

最後の検討会に臨む坪井代表委員(右)と田中事務局長(左)

議論では、被爆者がかかった病気が放射線の影響によるものかどうか、が焦点の一つになりました。厚労省は「科学的知見」の名で被爆距離などをもとに判断するのに対し、原爆症認定をめぐるこれまでの裁判では、被爆者の被爆実態にそって総合的に判断しました。

日本被団協の代表の一人として検討会委員となった私は、厚労省が敗訴した厚労省の判断のどこに誤りがあったのか明らかにすべきだと、繰り返し、判決の具体的内容の資料提出を求めました。厚労省はこの要求を最後まで拒みつづけ、「司法と行政の役割の違い」を強調し、「判決を一般化した認定基準を設定することは難しいとの意見が多数であった」と報告書に記述しました。

私は2012年1月、日本被団協の提言を提出し議論を求めました。被爆者全員に健康管理手当相当の被爆者手当を支給し、原爆に起因すると認められる疾病にかかった場合には、その重篤度に応じて手当を加算するという内容です。この提案に対し、ほかの委員から国家補償的になるとして拒否する意見が出されました。

認定訴訟で、判決は現行法に国家補償的配慮があるとする最高裁判決にそって判断しています。この現行法の趣旨を報告書の基本的考え方(総論)に記述することを私は強く要請しましたが、最後まで受け入れられず、末尾に「被爆者援護施策には、国家補償的な配慮が制度の根底にあることを銘記すべきであるとの意見があった」とするに止まりました。

報告書は、現行の「新しい審査の方針」の被爆条件を拡大、改善する必要はない、非がん疾患の「放射線起因性」を示す被曝線量を明示されることが望ましい、要医療性の明確化、認定後の要医療性の有無の客観的確認など、切り捨て強化につながりかねない内容となりました。

被爆者に寄り添わず、原爆被害の実態を認めない現行制度の問題点を一層明らかにし、「提言」に基づく抜本的制度改正の実現へ、今後も力を尽くします。

ノーモア・ヒバクシャ訴訟 全国原告団結成

この訴訟は、原爆症認定集団訴訟終結後に、原爆症認定却下処分の取り消しを求めて各地で起こされたもので、このたび東京、名古屋、大阪、岡山、広島、長崎、熊本の各地裁でたたかっている108人が、全国原告団を結成しました。

つどいでは、原告団長に東京の山本英典さん、副団長に広島の八木義彦さん、大阪の和田文雄さんを選出。「原告団結成宣言」が読み上げられ、拍手で承認しました。「宣言」は、厚労省の機械的な認定審査を批判し、「私たちの生涯を晒すことで原爆被爆の実態を世界に向かって明らかにし、被爆者をはじめ、すべての放射線被害に苦しみ、悩む人びとと手を取り合ってたたかうことを誓う」としています。

同原告団の事務局は東友会に置かれることになりました。

埼玉県民集会 “さよなら原発”訴え3500人

10時30分からのアトラクションは和太鼓の演奏に始まり、さいたま合唱団が素晴らしい混声合唱を披露。11時からの集会では実行委員長を務めたしらさぎ会の田中熙巳会長があいさつに立ち、被爆医師肥田瞬太郎さんも報告者として登壇しました。「人類と原子力は共存出来ない」「もう一つ原発事故が起きたら日本は滅びる」「原発をなくそう」などと熱っぽく訴えました。

集会後、参加者は「原発いらない」「国民の声を聞け」などと訴えながら、浦和駅東口までの約4キロを行進しました。

しらさぎ会からは会員15人が参加し、パレードの先頭に立って最後まで頑張って歩きました。

記憶遺産を継承する会 「語り継ぐ」つどい

分散会1では、5〜6人ずつのグループに分かれて実際に被爆者の証言を聞く取り組みが行なわれ、分散会2では各地の聞き取り活動の交流が行なわれました。

まとめの全体会で「戦争で苦しんできた人のたたかいがあって今の生活がある、自分自身の言葉で伝えていきたい」(高校生)、「広島、長崎のことを聞いてつないでいくことが戦争を阻止することになる」(生協組合員)等の発言があり、継承することの意義を深めあうつどいとなりました。

原爆裁判50周年シンポジウム 核兵器の使用は違法

第1部は松井芳郎名古屋大学名誉教授による基調講演。「原爆裁判」判決の歴史的意義が詳しい資料に基づいて語られました。第2部のパネルディスカッションでは、日本被団協の田中事務局長が、広島・長崎への原爆投下が今日に到るまで法的に裁かれていないことへの憤りを語りました。「アピール」発表のあと第3部の映画「人間であるために」上映がありました。

自由閲覧守られた「ゲン」 練馬区教育委員会

東京の練馬区教育員会で12月2日、教育現場から『はだしのゲン』の撤去や排除を求める陳情などが審議され、不採択となりました。

日本被団協は11月、子どもが自由に読める環境を守るようにとの要望書を同教委に提出しており、不採択後、担当者から電話で「要望書の趣旨に沿った結果になった」との報告がありました。

現行法改正求める意見書採択

9月に続き秋田で4会議が採択

12月議会で秋田県の北秋田市、井川町、八郎潟町、上小阿仁村が採択しました。9月に続く成果をあげた秋田県被団協の佐藤力美事務局長は、「この内容での採択は難しいが、やらねばならないとの決意で進めば道は開ける」と話しています。

相談のまど 特別手当から医療特別手当への切り替えはできますか

【問】今から10年前に乳がんで原爆症認定を受けて、医療特別手当を受給していました。しかし2年前に「医療特別手当健康状況届」を提出した際、診断書に「治癒」との記載があったために、現在は特別手当を受給しています。

最近の検査で、乳がんが再発したことがわかりました。医療特別手当に切り替えられますか。

* * *

【答】認定を受けた病気が治癒=「負傷又は疾病の状態」にない、として特別手当を受給していたところ、病気が再発したということですが、単純に切り替えをすることはできません。改めて、乳がんで原爆症認定申請をすることになります(昭和49年衛発402号、法令通知集8訂562頁)。認定申請が認められると、医療特別手当を受給することになります。なお、「負傷又は疾病の状態にある」とは、認定されたけがや病気が治っていない場合で、投薬や、がんの場合には抗がん剤治療を要するほかに、食事、運動などについての生活指導など、医師の医学的管理のもとにおかれている状態も含みます(昭和43年衛発第648号、法令通知集514頁)。「健康状況届」を提出するときには、このことを医師に説明するようにしましょう。

乳がんの場合は、かなりたってから再発したり、転移したりすることがあると言われています。定期的に検査を受け続けることが大切です。