更新

更新

![]()

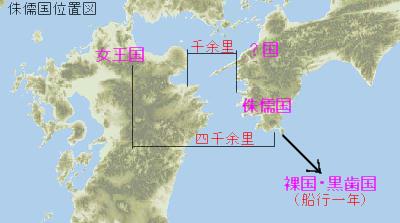

「女王国の東、海を渡る千余里、複(ま)た国あり、皆倭種なり。又た侏儒(しゅじゅ)国ありて其の南に在り、人の長(たけ)三・四尺、女王を去ること四千余里。又た裸国・黒歯国あり、複(ま)た其の東南に在り、船行一年にして至るべし」

実は「魏志倭人伝」のこの一文が、女王国が大和(近畿)ではないことを証明しているように読める訳だが、女王国が「英彦山」だとすれば。この一文も簡単に説明がついてしまう。

詳述すると、女王国の東の海(豊後水道)を渡ること千余里(約80km)にして、国(四国の愛媛県西部付近)があり、倭人が住んでいる。その南に小人(こびと)国があって、女王国(英彦山)から四千余里(約320km)である。また、そこから船で東南に一年ほど行けば、裸国・黒歯国に到着する。

「侏儒国・裸国・黒歯国」は本来の国名ではない。邪馬台国の国々の名は、日本語の音に漢字を当てたものだが、この三つの国の名は中国語である。だから漢字に意味がある。「侏儒(しゅじゅ)」は「小人(こびと)」で身長が、三・四尺(約90cm~130cm程)と記している。「裸国・黒歯国」の読み方は分からないが、意味は「はだか・くろは」であろう。

弥生時代後期の北部九州と四国西部は遺跡出土物等から共通の文化園を形成(つくしまほろば「祭器六集団図」参照)していたと考えられ、高知県宿毛市に小筑紫(こづくし)町という地名が残るのも、その痕跡に違いない。

四万十川

四万十川

日本最後の清流とまで言われる四万十(しまんと)川は、流域で暮らす民に、古代から豊富な糧を与えてきた。

四国山地西部の鳥形山に発し、中村市下田で土佐湾に注ぐ。長さ196km、流域面積2270k㎡

高知県西部の四万十川流域から宿毛市小筑紫(こづくし)町付近に至る一帯を幡多(はた)郡と言い、藤原鎌足(ふじわらのかまたり)を祖とする五摂家(ごせっけ)の一つ九条家の知行国幡多荘(はたのしょう)であり、土佐最大の荘園を形成した所である。

「幡多」は「わたつみ」の「わた」のことであり、すなわち「海」の意味である。ここを生活の場所にした人々は、はるか縄文以前に、太平洋の黒潮に乗って南の海から渡来した日本人源流の一派の子孫たちであったろうと考える。縄文一万年の、彼らの生活の舞台は、黒潮の海と四万十川にあった。

『日本書紀』は和多都美(わたつみ)を「少童」と書き「海神」のことだと記している。「魏志倭人伝」に書かれた「侏儒(しゅじゅ)国」は、この「少童(わたつみ)国」の事である。彼らが「小人」と言われたのは、地理的に大陸からの渡来人との混血化が遅れたことによるのかもしれない。

唐人石

唐人石

縄文早期の玦状耳飾をはじめ、縄文土器片や石斧・石錐・石鏃なども出土した唐人駄場遺跡のメインは、この唐人石である。巨大な石が使われていて、人間わざとも思えないが、まったくの自然の産物でもない。不思議な風景である。

高知県土佐清水市足摺岬

足摺半島先端近くの海岸段丘に世界一の規模といわれる唐人駄場遺跡は、高さ6~7mの巨石が林立し、唐人石といわれているが、これらを中心に付近一帯の山中に250ヶ所以上の巨石群が確認されている。日本で唯一黒潮の接岸するこの地に、「わたつみ」達の祖先は、延々と幾世代にわたって巨石を積み上げてきたとしたら、この縄文巨石文化が彼らの体型をかたち造ったのかもしれない。

足摺岬

足摺岬

高知県の南西部にあり、四国最南端の岬。太平洋に突出するため日本で唯一黒潮が接岸し、付近一帯は亜熱帯植物が茂る。この岬の先端に立って太平洋を望むと地球は丸い。

高知県土佐清水市足摺岬

魏志倭人伝は、この侏儒(しゅじゅ)国の東南に裸国・黒歯国が在って、船で一年かかると書いている。ここで言う一年という時間にはほとんど正確さはなく、それほど遠いという意味だと理解すればよいと思うが、これまでの記述から東南という方向は、ほぼ正確だと考えなければならない。

そうだとするなら南米大陸に行きつくことになるが、この時期の中国人が、コロンブスの新大陸発見から1200年以上も前にその存在を知っていたことになり、これは少々考えにくい。

「裸国・黒歯国」は、おそらくアフリカ大陸のことを言っているのだと思う。アフリカ大陸は、中国とは陸続きであり西方交易を通じて、その存在は当然知っていた。しかし、そうだとすると地球が丸いことも知っていたことになるが、これは恐らく、少童(わたつみ)から伝わる話を聞きつけ、だから侏儒国までの道程を書き記したに違いない。