更新

更新

![]()

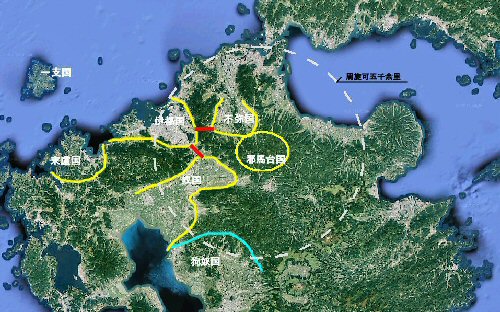

「魏志倭人伝」の伊都国は「世々王有るも、皆女王国に統属す。郡使の往来常に駐まる所なり」で、「常に伊都国に治す」とも記している。これは邪馬台国の実質的政治支配は、伊都国王によって行われていることを意味する。

女王卑弥呼は「王と為りしより以来、見る者あること少く」とし、「男弟ありて佐(たす)けて国を治む」とある。これが伊都国王のことである。したがって倭国滞在中の郡使は、伊都国王と交渉することで、その任務の達成は可能であり、伊都国より先の国には通常は行かない。

「魏志倭人伝」の記事は、伊都国までは詳細に書いているが、それ以降の記事は実に簡潔である。伊都国から邪馬台国までの記事を原文で抜粋してみると、以下の通りである。

東南至奴國百里、官曰兕馬觚、副曰卑奴母離、有二萬餘戸。

東行至不彌國百里、官曰多模、副曰卑奴母離、有千餘家。

南至投馬國、水行二十日、官曰彌彌、副曰彌彌那利、可五萬餘戸。

南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日、陸行一月。(以下略)

「女王之所都」までの道程は、方向距離・正副官名・戸数を記しただけの伝聞記事である。各国までの書き方の基本は、【方向】至【国名】【距離】であるが、奴国の「至」の前に「行」という字がなく、不弥国の「至」の前には「行」の字がある。これは伊都国の東南方向約8km(国境の幅)にある奴国は紹介記事であり、実際に伊都国の次に行くのは東方向約8km(国境の幅)の不弥国である。

そして投馬国と邪馬台国の記事は、不弥国を起点にして、投馬国は不弥国の南にあって水行二十日ほどかかる。邪馬台国は不弥国の南で、距離の記載が無いので接している。ここが女王の所都であり、帯方郡より水行十日と陸行一月で到着すると記述している。

「魏志倭人伝」の不弥国は『日本書紀』では「豊国」で、南の山(邪馬)は英彦山である。玄海灘洋上からも見える怪奇な姿のこの山は、縄文の昔から神々の住まう所として人々の信仰を集めていた。

「倭の地を参問(さんもん)するに、海中洲島(しゅうとう)の上に絶在し、或は絶へ或は連なり、周旋(しゅうせん)五千余里可りなり」と「魏志倭人伝」が書くので、英彦山を中心に周囲五千余里(円周約400kmで径は約120kmほど)が邪馬台国の範囲である。英彦山から北の「豊国」と「筑紫国」が該当する。

英彦山は不弥国(豊国)の聖地で、卑弥呼の祖先は代々この山に居て国の長(おさ)であった。やがて「倭国大乱」によって、不弥国は伊都国と長く対立したが、婚姻政策をもって戦乱を終息させ、やがて両国王の血を引く卑弥呼を女王として共立し、不弥国の聖地である山(邪馬)に入(居)れた。これが「邪馬台国(邪馬壱国)」の始まりである。西暦190年頃のことである。魏志倭人伝は、この様子を以下のように記している。「其の国、本(も)と亦(ま)た男子を以て王と為し、住(とど)まること七八十年。倭国乱れ、相攻伐すること歴年、乃(すなわ)ち共に一女子を立てて王と為す。名づけて卑弥呼と曰う」

不弥国は「記紀」に書かれた「豊葦原の中つ国」のことで、「天照大神」が自らの子孫が治めるべき所とし、天孫「邇邇芸尊(ににぎのみこと)」を降臨させたとする日本建国神話発祥の地である。「豊葦原の中つ国」の「豊」は「豊の国」であり、「葦原」は葦の多く生えた土地のことで、「中つ国」は北部九州(邪馬台国の支配域)のまん中の国のことである。「葦原」を形成するのは、彦山川・穂波川・中元寺川・犬鳴川など72支流を合わせ、芦屋州口まで全長56Kmを流れる「遠賀川」である。遠賀(おんが)川は、大神(おおがみ)川が転訛したものである。

その遠賀川も近年は護岸が整備され、河川敷いっばいに生えた葦の原も、ほとんど見ることはできなくなったが、つい最近まで、葦でうめつくされた河川敷を目にすることができた。河口の町「芦屋」の地名は、「葦野」のことであろうという。

遠賀川(おんががわ)

遠賀川(おんががわ)

遠賀川はサケの溯上する南限の川であるが、現在は溯上の姿を見ることはできない。日本の近代化の原動力となった筑豊炭田の真ん中を流れる遠賀川は、一昔まえは「黒い川」と言われ、サケを寄せ付けなかったが、現在は河川敷を「菜の花」が埋め尽くす「黄色い川」となった。

芦屋のすぐ上流に遠賀町の島門(しまど)という地名の所があるが、万葉歌人の柿本人麻呂(没年708年頃)がここで作った歌がある。

大王之 遠乃朝廷跡 蟻通 嶋門乎見者 神代之所念

(おおきみの とうのみかどと ありがよふ しまとをみれば かみよしおもほゆ)

人麻呂の生きた時代、邪馬台国の後身である倭国筑紫王朝は、白村江の戦いの敗戦によってその命脈を断たれるが、「壬申の乱」によって筑紫王朝は、大和の地に、天武政権となって復権する。その舎人(とねり)であった人麻呂は、この頃に大和と筑紫の間を幾度となく往復し、瀬戸内海から関門海峡を通り洞海湾に入って遠賀川河口の島門に到着し、ここで船を降りる。

船を降りた人麻呂の目に映る風景は、遠賀川の流れと、その上流に遥かにそびえる英彦山の姿であり、この風景を前にして人麻呂は、「大君(おおきみ)の祖先の地である島門(しまど)に来ると、神代(かみよ)のことが偲ばれる」と歌っている。