| 摗堜帥宱塩抧偲偼 丂乽摗堜帥宱塩抧乿偲偼丄戝惓侾俀(1923)擭偵摴柧帥亅戝嶃垻晹栰 嫶娫傪慡捠偝偣丄慜擭偵摗堜帥墂傪奐嬈偟偰偄偨戝嶃揝摴(戝揝) 偑丄増慄奐敪偺堦娐偲偟偰庢傝慻傫偩廧戭抧奐敪帠嬈偺堦偮偱偡丅 崱晽偵尵偆側傜偽丄乽摗堜帥僯儏乕僞僂儞乿偲偄偆偲偙傠偱偟傚 偆偐丅偨偩偟丄愮棦僯儏乕僞僂儞傗愹杒僯儏乕僞僂儞偺傛偆側嫄 戝僯儏乕僞僂儞偵斾傋傞偲丄儈僯僯儏乕僞僂儞偲尵偭偨掱搙偺婯 柾偱偡偑丅偦傟偱傕憤柺愊栺侾侽枩俋愮捸(栺36ha)偲偄偆婯柾偱丄 偙傟偼戝揝偑奺抧偱奐敪偟偨宱塩抧偺拞偱偼嵟戝偺柺愊偱偟偨丅 丂壓偺2)抧恾偱奺宱塩抧偺暘晍偑傢偐傝傑偡偑丄抧恾拞偺宱塩抧 偺戝偒偝偼廧戭抧偲偟偰昞帵偝傟偰偍傝丄摗堜帥偺応崌偼廧戭埲 奜偺晹暘偑偐側傝偁傝傑偡丅傑偨丄偙偺抧恾偱偼宱塩抧偺埵抲偑 旝柇偵偢傟偰偄傞傕偺傕偁傝傑偡丅 丂偙傟傜宱塩抧偺拞偱嵟弶偵暘忳廧戭斕攧傪奐巒偟偨偺偼丄乽宐 変擵憫(偊偑偺偟傚偆)宱塩抧乿偱丄戝惓侾俁擭俋寧偱偟偨丅慜擭偺係寧偵 摴柧帥亅戝嶃垻晹栰嫶娫偑慡捠偟偰偍傝丄戝嶃巗撪嬑楯幰偺偨傔 偺戝搒巗峹奜廧戭抧偑戝榓愳偺撿偵弶傔偰抋惗偟傑偟偨丅崱偱尵 偆丄乬戝嶃巗偺儀僢僪僞僂儞乭偱偡丅師偄偱徍榓俀(1927)擭俀寧奐 巒偺乽栴揷宱塩抧乿丄摨俁寧搚抧暘忳奐巒偺乽敀捁墍宱塩抧乿偲 懕偒傑偟偨丅乽摗堜帥宱塩抧乿偼丄敀捁墍宱塩抧偲摨偠徍榓俀擭 俁寧偵戭抧暘忳傪奐巒偟偰偄傑偡偑丄廧戭抧埲奜偺巤愝傕偁偭偨 偺偱丄宱塩抧慡懱偺姰惉偼傕偆彮偟屻偺偙偲偲側傝傑偡丅 丂戝嶃揝摴偑増慄偺峹奜抧偱偁傞摗堜帥偵乽摗堜帥宱塩抧乿傪揥 |

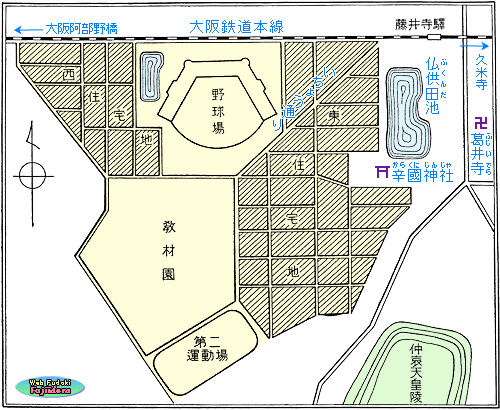

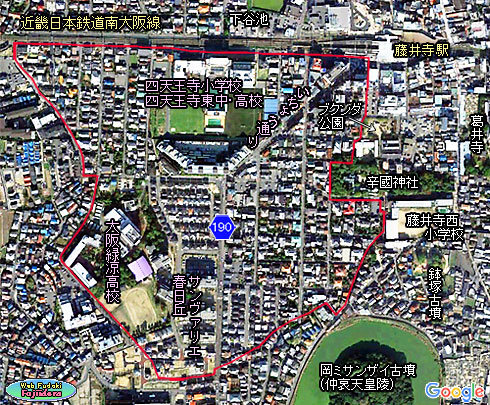

摗堜帥宱塩抧偺柾幃抧恾 | ||

|

|||

| 1) 摗堜帥宱塩抧抧恾丂乹 徍榓係丆俆擭崰 乺 丂丂亀戝揝慡巎亁(嬤婨擔杮揝摴 1952擭)乽戞廫堦恾丂摗堜帥晬嬤抧恾乿傛傝 丂丂丂柧帯帪戙偵奼戝偝傟偨暓嫙揷抮偑嵹偭偰偄傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拝怓壛岺偟丄帥幮婰崋偲惵怓暥帤傪捛壛丅 |

|||

| 奐偡傞寁夋傪敪埬偟偨偺偼戝惓侾係(1925)擭偺偙偲偱偟偨丅暘忳廧戭抧偺奐敪丄栰媴応側偳偺僗億乕僣巤愝偺寶愝丄帺慠懱尡妛廗巤愝偺乽摗 堜帥嫵嵽墍乿偺奐愝側偳丄摗堜帥墂偺廃曈偵揥奐偡傞堦戝寁夋偱偟偨丅 丂梻戝惓侾俆擭偵偙偺寁夋偺棫埬傪埶棅偝傟偨偺偼丄憿墍妛幰偱搒巗寁夋壠偺戝壆楈忛(偍偍傗傟偄偠傚偆)偱偟偨丅 戝壆楈忛偼搒巗岞墍偺寁夋丒愝 寁摍偱挊柤偱偁傝丄徍榓弶婜偵慡崙奺抧偺搒巗岞墍寁夋傪庤妡偗偰偄傑偡丅傑偨丄戝壆楈忛偼儓乕儘僢僷偺僈乕僨儞僔僥傿傪擮摢偵抲偄偨 乽壴墤(壴墍)搒巗乿偲偄偆奣擮傪採彞偟偰偍傝丄乽摗堜帥宱塩抧乿寁夋傕斵偲偟偰偼乽摗堜帥壴墤搒巗峔憐乿偲偄偆傕偺偱偟偨丅宱塩抧撪 偵儊僀儞僗僩儕乕僩偲側傞峀偄戝捠傝傪摗堜帥墂慜偐傜捠偟丄偦偺摴楬傪拞怱偲偟偰暘忳廧戭抧偺嬫夋傪攝抲偟偰丄偝傜偵帣摱梀墍抧傗塣 摦巤愝偺愝抲傪傕峔憐偟偰棫埬偝傟傑偟偨丅偨偩丄戝壆楈忛偺乽壴墤搒巗峔憐乿偑摗堜帥宱塩抧偺拞偱嬶懱揑偵偳偙偵幚尰偝傟偨偺偐丄幚 偼傛偔傢偐偭偰偄傑偣傫丅摗堜帥嫵嵽墍偖傜偄偱偼側偄偐偲傕尵傢傟偰偄傑偡丅 |

|||

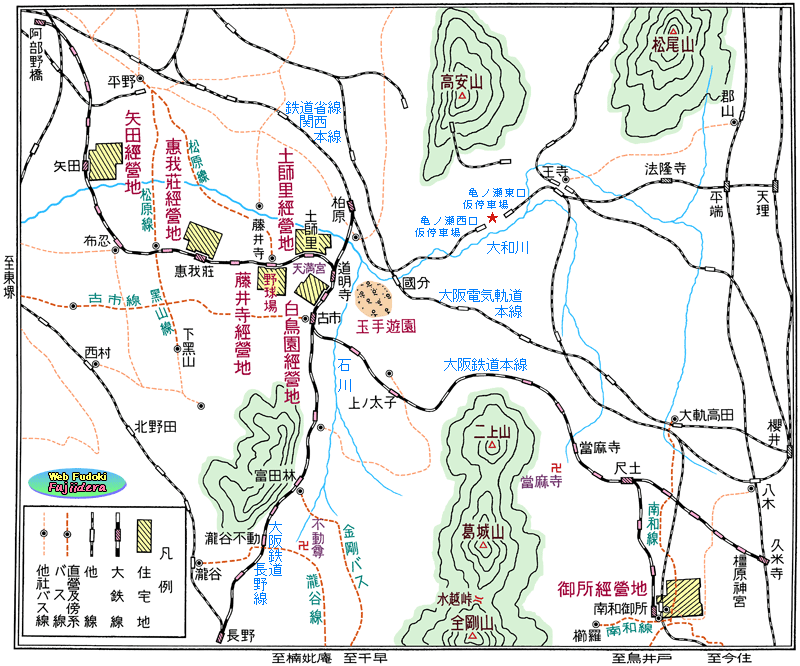

| 丂丂丂丂丂丂 2)丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂戝嶃揝摴偑奐敪偟偨宱塩抧偺條巕丂丂丂丂(徍榓俈擭偺抧恾) | |||

|

|||

|

|||

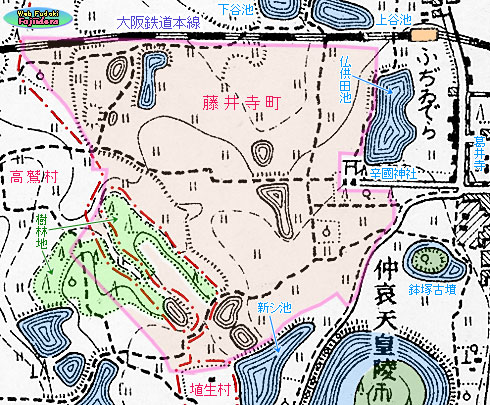

| 側偤乽摗堜帥乿偩偭偨偺偐 丂亀戝揝慡巎亁(嬤婨擔杮揝摴 1952擭)偺拞偵丄戝揝帪戙慜婜偺寭塩帠嬈偵偮偄偰乽廧戭媦廧戭抧宱塩乿偲偄偆崁偑偁傝傑偡丅偦偺堦晹傪徯 夘偟傑偡丅廧戭抧宱塩偵椪傓戝嶃揝摴偺峫偊曽偺堦抂偑傢偐傝傑偡丅 丂亀帺幮塩嬈楬慄偺捠夁偡傞戝搒巗嬤峹偵廧戭抧傪奐愝偟丄庒偟偔偼廧戭傪寶愝偟偰戝搒巗偺廧戭擄傪娚榓偟丄暪偣偰増慄偺奐敪傪恾傞偙 偲偼丄嬤擭峹奜揹揝宱塩偺掕愇偱偁偭偨偐偺擛偒娤偑偁傞丅崯廧戭媦傃廧戭抧宱塩偼丄擔栭憶壒偲攣墝偵擸傓搒巗惗妶幰偵惔楴側傞埨懅偺 応強傪梌偊傞堄枴偵墬偰丄幮夛揑偵桳堄媊偱偁傞偲嫟偵丄宱塩揑尒抧傛傝偟偰傕帺幮塩嬈慄偺屌掕揑忔媞傪憹偟偰塣桝廂擖傪妋幚側傜偟傔丄 妿偮帠嬈晇帺懱傛傝傕庒姳偺廂塿傪婜懸偟摼傞棙塿偑偁傞丅変偑戝揝傕戝嶃墑挿慄(摴柧帥亅戝嶃垻晹栰嫶娫)偺姰惉偲嫟偵丄崯廧戭抧宱塩 偺婡夛偑摼傜傟傞偙偲偵拝娽偟丄戝惓廫堦擭怴愝偺揤墹帥帠柋強偵怴偨偵廧戭學傪愝偗偰崯帠嬈傪奐巒偟偨丅(埲壓棯) 亁 丂戝惓枛婜乣徍榓弶婜丄戝嶃巗偺恖岥偑搶嫗巗(摉帪)傪敳偄偰乽戝戝嶃乿偲屇偽傟傞傛偆偵傑偱側傝丄戝嶃巗偺廃傝偵偼峹奜廧戭抧偑奺揹 揝夛幮偵傛偭偰師乆偲奐敪偝傟偰偄傞帪戙偩偭偨偺偱偡丅戝嶃揝摴傕偙偺帪棳偵忔傞傛偆偵偟偰師乆偲宱塩抧傪奐愝偟偰偄偒傑偟偨丅師偵 乽摗堜帥宱塩抧乿偵偮偄偰偺亀戝揝慡巎亁偺暥傪徯夘偟傑偡丅摗堜帥偺抧傪慖傫偩棟桼偑弎傋傜傟偰偄傑偡丅 亀丂摗堜帥宱塩抧(撿壨撪孲摗堜帥挰丄搚抧侾侽俉丆俇俇俀捸(栺35.9ha 尨暥偼娍悢帤))丂丂丂丂丂丂丂(仸摗堜帥挰偼徍榓俁擭侾侽寧侾俆擔敪懌) 丂摗堜帥偺抧偼搚抧崅憞丄嬻婥惔悷偵偟偰晬嬤偵惣崙屲斣偺嶥強妺堜帥丄屆愴応摍偺柤強媽愔懡偔丄庩偵拠垼丄梇棯丄堯嫳丄墳恄巐掗偺屼 椝丄拠捗昋峜岪丄棃栚峜巕偺屼曟摍傕掱嬤偄丅屼椝丄屼曟傪傔偖傞烼憮偨傞屆攼榁徏偺娫偵偼桯鈩(備偆偡偄)偺婥桸偒帺傜懎恛傪愻偼偟傔傞傕 偺偑偁傝丄戝嶃巗偲偺嫍棧傛傝塢偭偰傕岲揔偺廧戭抧偱偁傞丅埶偭偰摉幮偼戝惓廫巐擭崯抧傪杕(傏偔)偟偰堦憌戝婯柾側傞棟憐揑廧戭抧傪奐 愝偡傞偵寛偟丄憤柺愊廫枩敧愮梋捸傪攦廂偟偨丅摗堜帥墂傛傝暆堳敧娫(栺14.4m)偺姴慄摴楬傪晘偒丄懘幵摴偲曕摴偲偺娫偵偼奨楬庽偲偟偰 岞懛庽(偄偪傚偆)傪怉嵧偟偨丅崯摴楬傪拞怱偵暆堳嶰娫(5.4m)擳帄屲娫(9m)偺摴楬偑曻幩慄忬枖偼曽宍偵惍慠偲晘愝偣傜傟丄栜榑忋壓悈摴偼姰 旛丄揹摃丄揹榖丄攧揦丄椃娰丄梒抰墍幧摍偺彅巤愝丄枖屻偵婰偡傞媴応媦傃嫵嵽墍摍偺暥壔揑愝旛傕抲偐傟丄摉幮宱塩抧偺栟側傞傕偺偲側 偭偰傤傞丅搚抧偺暘忳偼徍榓擇擭嶰寧傛傝奐巒偣傜傟偨丅 亁 丂1)偺抧恾傪嶲徠偟偰偄偨偩偔偲傢偐傝傗偡偄偲巚偄傑偡偑丄偨偩丄偙偺抧恾偼柾幃壔偝傟偰偄傞偺偱丄宍丒挿偝側偳偑惓妋偱偼偁傝傑偣 傫丅偙偺帪婜偺摗堜帥宱塩抧偺惓妋側抧恾偼尒偮偗傜傟傑偣傫偱偟偨丅摉帪偺宱塩抧偺條巕偵嵟傕嬤偄偲巚傢傟傞偺偑幨恀 3)偱偡丅 |

|||

|

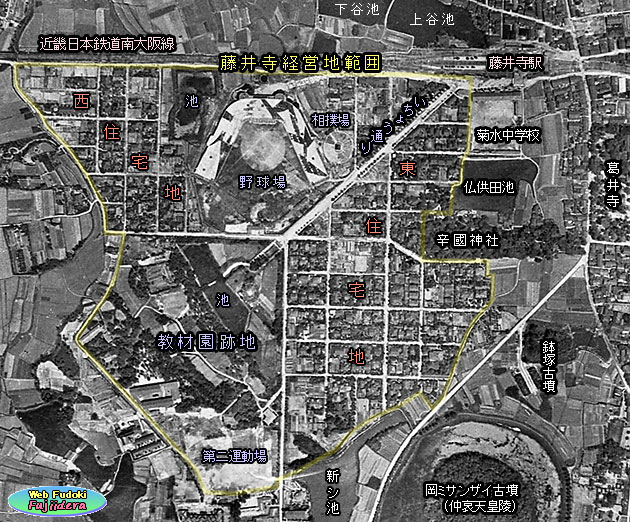

| 3) 愴屻偡偖偺幨恀偱尒傞摗堜帥宱塩抧偺條巕 乲1946(徍榓21)擭6寧6擔暷孯嶣塭丂崙搚抧棟堾乴傛傝 丂丂丂丂丂丂丂暥帤擖傟摍丄堦晹壛岺丅乽摗堜帥宱塩抧斖埻乿偼嘆抧恾傪婎偵偟偨昅幰偺悇掕偵傛傞彂偒崬傒丅 |

| 乽摗堜帥宱塩抧乿偺條巕 丂摗堜帥宱塩抧偺慡懱憸傪抦傞偙偲偑偱偒傞夋憸偼丄1)抧恾偲幨恀3)偟偐擖庤偱偒傑偣傫偱偟偨丅偙傟傜偲亀戝揝慡巎亁偺婰弎側偳傪傪婎 偵摗堜帥宱塩抧偺條巕傪徯夘偟傑偡丅 丂摗堜帥宱塩抧偼徍榓俀(1927)擭俁寧偵搚抧暘忳偑奐巒偝傟傑偡偑丄摉慠偦傟傑偱偵摴楬偑寶愝偝傟偰廧戭抧偺奨嬫偑惍偊傜傟丄奺嬫夋偺戭 抧偑憿惉偝傟偰偒偨傢偗偱偡丅寶愝慜偺偙偺応強偺幨恀偼偁傝傑偣傫偑丄搚抧棙梡偺條巕偑傢偐傞抧恾偑偁傝傑偡丅徍榓係擭俇寧敪峴偺抧 宍恾偱丄亀戝嶃晎搶撿晹僲巐丒屆巗亁偲偄偆抧恾偱偡丅4)抧恾偑偦偺晹暘偱偡偑丄傢偐傝傗偡偄傛偆偵拝怓壛岺偟傑偟偨丅偙偺抧恾偱傢偐 傝傑偡偑丄寶愝偝傟傞慜偺宱塩抧偺斖埻偼丄抮偲庽椦抧埲奜偺傎傏慡懱偑悈揷偱偡丅偝傜偵丄偦偺廃埻傕悈揷偑峀偑偭偰偄傑偡丅揝摴偑捠 偭偨偲偼尵偊丄偙偺堦懷偼傑偩傑偩悈揷偽偐傝偺揷墍抧懷偩偭偨偺偱偡丅偦偙偵丄傢偢偐俀丆俁擭偺偆偪偵撍慠偺傛偆偵僯儏乕僞僂儞偑抋惗 偟偨偺偱偡偐傜丄揝摴撿懁偺偙偺堦懷偺條巕偼僈儔僢偲曄傢偭偰偟傑偭偨偙偲偱偟傚偆丅懞偺恖乆偺嬃偒偲婜懸偲偑栚偵晜偐傃傑偡丅 丂宱塩抧偺慡懱憸傪亀戝揝慡巎亁偺婰弎撪梕偐傜夵傔偰傑偲傔偰傒傑偡丅 |

| 仧 憤柺愊丗侾侽俉丆俇俇俀捸(栺俁俆丏俋ha) 偺搚抧傪戝嶃揝摴慄偵愙偡傞撿懁偵妋曐丅戝惓侾係擭偵攦廂丅 仧 摴丂楬丗摗堜帥墂傛傝暆堳俉娫(栺14.4m)偺姴慄摴楬傪寶愝丅 丂丂丂丂丂 姴慄摴楬偵偼曕摴傪愝偗丄幵摴偲曕摴偺娫偵偼僀僠儑僂偺奨楬庽傪怉偊偰乽偄偪傚偆捠傝乿偲柤晅偗偨丅(恾1)) 丂丂丂丂丂 姴慄摴楬傪拞怱偵丄暆堳俁娫(5.4m)乣俆娫(9m)偺奨嬫摴楬偑曻幩慄忬傗曽宍偵惍慠偲愝偗傜傟偨丅(恾1)) 仧 愝丂旛丗忋壓悈摴傪姰旛丅揹摂慄丒揹榖慄傪晘愝丅(仸嵟弶偺揹摂慄摫擖偼戝惓6擭6寧丄揹榖壛擖奐巒偼摨11擭12寧丅偄偢傟傕摴柧帥懞撪丅) 仧 巤丂愝丗攧揦丒椃娰丒梒抰墍幧摍偺巤愝傪愝抲丅 丂丂丂丂丂 僗億乕僣巤愝偲偟偰栰媴応偲戞擇塣摦応傪愝抲偟丄暥壔揑巤愝偲偟偰嫵嵽墍傪奐愝丅屻偵憡杘応傕奐愝丅(恾1)) 丂丂丂丂丂丂丂 栰媴応晘抧 侾俉丆侽侽侽捸(栺俆丏俋ha)丂丂戞擇塣摦応晘抧 係丆俇侽侽捸(栺侾丏俆ha)丂丂嫵嵽墍晘抧 俀俀丆侽侽侽捸(栺俈丏俁ha) 仧 帪丂婜丗搚抧暘忳奐巒 亅 徍榓俀(1927)擭俁寧乣 丂丂丂丂丂 摗堜帥媴応丂 亅 徍榓俀擭侾侾寧侾侾擔婲岺 乣 摨俁擭俆寧俀俆擔弙岺丒俆寧俀俈擔奐応幃 丂丂丂丂丂 摗堜帥嫵嵽墍 亅 徍榓俁擭俀寧婲岺 乣 摨擭俆寧枛姰惉丂丂丂丂丂丂丂丂丂(仸 徍榓俁擭侾侽寧侾俆擔摗堜帥挰偑敪懌) 丂丂丂丂丂 摗堜帥憡杘応 亅 徍榓侾侾擭俇寧俉擔搚昒奐偒丂娤媞掕堳栺俁愮恖 |

| 丂摗堜帥宱塩抧偵偼戝嶃揝摴偵傛偭偰愱梡偺忩悈巤愝偑愝抲偝傟丄忋丒壓悈摴偑惍旛偝傟傑偟偨丅摉帪丄摗堜帥懞傗摴柧帥懞偵偼忋悈摴巤 愝側偳偼傑偭偨偔柍偄帪戙偺偙偲偱偡丅忋悈摴偼丄椬愙偡傞摉帪偺崅榟懞丒忹惗懞(尰塇塯栰巗)偺堦晹偵傕嫙媼偝傟傑偟偨丅愴屻偵側偭偰 偙偺忋悈摴巤愝偼丄徍榓俀俋(1954)擭偵媼悈奐巒偡傞摗堜帥挰塩悈摴偵忳搉偝傟堷偒宲偑傟傑偟偨丅 丂傑偨丄揹摂慄傗揹榖慄偑堷偒崬傑傟偰姰旛偟偰偄傑偟偨丅 偙偺抧堟偱偼丄揹摂慄偑堷偐傟偰偐傜傗偭偲侾侽擭懌傜偢偱丄弶傔偰揹榖慄偑 晘愝偝傟偨偺偼傢偢偐係丆俆擭慜偺偙偲偱偟偨丅偙偺帪偵偱偒偨廧戭奨偑屻乆傑偱崅媺廧戭抧偲屇偽傟偨備偊傫偺堦偮偱偡丅崱擔偺廧戭抧傗 廧戭偺暘忳偱偼丄揹婥丒僈僗丒忋壓悈摴丒揹榖夞慄側偳偺僀儞僼儔姰旛偼摉偨傝慜偺偙偲偱偡偑丄摉帪偺摗堜帥懞廃曈偺堦斒揑側廧戭帠忣 偐傜偡傟偽丄摗堜帥宱塩抧偺僀儞僼儔偑姰旛偝傟偨廧戭偼丄乬偁偙偑傟偺枹棃廧戭乭偺姶偠偱偼側偐偭偨偐偲憐憸偝傟傑偡丅 丂幚偼丄偙偺乬娬惷側崅媺廧戭抧乭偲偄偆埵抲晅偗偑丄係俆擭屻偺乽摗堜帥媴応僫僀僞乕壔栤戣乿傊偲偮側偑偭偰峴偔偺偱偡丅摗堜帥媴応偱 僾儘栰媴偺栭娫塩嬈偑峴傢傟傞偙偲側偳丄摉帪宱塩抧偺廧戭抧偵擖嫃偟偨恖乆偵偲偭偰偼丄憐憸偺堟偵偡傜柍偄偙偲偩偭偨偐傜偱偡丅 |

| 嬻拞幨恀3)偐傜撉傒庢傞乽摗堜帥宱塩抧乿 丂摗堜帥宱塩抧偺條巕傪棷傔偰偄傞嬻拞幨恀3)偺撪梕傪撉傒庢偭偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅傑偢摴楬栐偱偡偑丄亀戝揝慡巎亁偑尵偆姴慄摴楬偑 摗堜帥墂慜偐傜撿惣偵岦偐偭偰堦捈慄偵怢傃偰偄傞條巕偑栚棫偪傑偡丅拲栚偡傋偒偼丄壗傛傝傕偦偺暆堳偱偡丅暆堳俉娫丄栺侾係m梋傝偺偙 偺摴楬偼乽偄偪傚偆捠傝乿偲柤晅偗傜傟傑偟偨偑丄暥帤捠傝僀僠儑僂偺暲栘偑憿傜傟偰偄傑偟偨丅幨恀偱傕丄偦偺暲栘偑崟偄揰偺楍偲側偭 偰尒偊傑偡丅廧戭抧撪偵偼丄搶惣撿杒偵惍慠偲奨嬫摴楬偑憿傜傟偰偄傑偡偑丄偙傟傜偺摴楬偲斾傋傞偲丄偄偪傚偆捠傝偑偄偐偵峀偄摴楬偱 偁偭偨偺偐偑傢偐傝傑偡丅摉帪偲偟偰偼堎條偵峀偄摴楬偺弌尰偵丄摗堜帥懞偺恖乆偼偝偧嬃偄偨偙偲偱偟傚偆丅愄偐傜偁偭偨摴楬偼丄壸攏 幵偑偡傟堘偆偙偲偑壜擻側丄偣偄偤偄係m掱搙偺暆偐丄偦傟埲壓偑晛捠偱偟偨丅摗堜帥巗撪偺尰嵼偺姴慄摴楬偱偁傞崙摴丒晎摴偑傑偩偳傟傕 弌棃偰偍傜偢丄帺摦幵捠峴傕尰戙偵斾傋傟偽偛偔傢偢偐偩偭偨帪戙偱偡丅偦傫側帪戙偵搊応偟偨乽偄偪傚偆捠傝乿偼丄戝搒巗峹奜偵偱偒偨 乬怴偟偄挰乭傪徾挜偡傞儊僀儞僗僩儕乕僩偩偭偨偺偱偡丅摉帪傑偩傑偩揷幧偱揷墍抧懷偱偁偭偨摗堜帥懞偱偼丄偙偺怴帪戙摴楬偼偝偧偐偟 栚棫偭偨偙偲偱偟傚偆丅 丂幨恀5)偺尰嵼偺條巕偱尒偰傕丄偄偪傚偆捠傝偺峀偝偼栚棫偪傑偡丅晎摴斣崋偺晅偄偨撿杒摴楬偼嵟嬤奼暆偝傟偨傕偺偱偡丅摗堜帥偵廧傓 傛偆偵側偭偰丄弶傔偰摗堜帥巗偺抧恾傪攦偄偦傟傪峀偘偰尒偨帪丄巹偼偙偺偄偪傚偆捠傝偺晹暘偩偗偑廃埻偺摴楬傛傝傕栚棫偭偰峀偄偙偲 偵戝偒側堘榓姶偲媈栤傪帩偪傑偟偨丅尰抧偵峴偭偰幚嵺偺摴楬傪尒偰傕丄傗偼傝堘榓姶偑偁傝傑偟偨丅偙偺 俁侽侽m傎偳偺嬫娫偩偗偑堎幙偵 巚偊偨偺偱偡丅墂慜偐傜墑傃傞姴慄摴楬偲偟偰偼抁偐夁偓丄側偤偙偙偩偗偑峀偄偺偐偲偄偆媈栤偑偢偭偲巆傝傑偟偨丅 媽崙摴170崋傗晎摴 嶄戝榓崅揷慄丒戝嶃塇塯栰慄側偳丄偄偪傚偆捠傝傛傝傕屻偺帪戙偵憿傜傟偨姴慄摴楬偱傕丄暲栘偳偙傠偐曕摴偡傜柍偐偭偨偺偱偡丅巹偑偙 偺峀偄摴楬偑摗堜帥宱塩抧偺堚嶻偩偲抦傞偺偼丄偢偭偲屻偺偙偲偱偟偨丅 丂幨恀3)偲幨恀5)傪斾傋偰尒傞偲傢偐傝傑偡偑丄偄偪傚偆捠傝傪娷傔偰宱塩抧寶愝偺帪偵憿傜傟偨摴楬偑丄傎傏偦偺傑傑尰嵼傕寬嵼偱偁傞 偙偲偑傢偐傝傑偡丅1)偺抧恾偵昞帵偝傟偨撪梕偺偆偪丄尰嵼傕偦偺宍懺傪巆偟偰偄傞偺偼丄摴楬栐偲廧戭奨偩偗偲尵偊傞偱偟傚偆丅 丂幨恀偱偼摗堜帥媴応偺巔傕栚偵偮偒傑偡丅婯柾偺戝偒偄巤愝偩偲偄偆偙偲傕偁傝傑偡偑丄偙偺幨恀偱偼僗僞儞僪晹暘偺婏柇側柾條偑婥偵 側傝傑偡丅偙傟偵偮偄偰弎傋偨帒椏偑柍偄偺偱傛偔傢偐傝傑偣傫偑丄偍偦傜偔偼丄愴帪拞偵嬻廝旐奞傪旔偗傞栚揑偱巤偝傟偨柪嵤柾條偱偼 側偄偐偲巚傢傟傑偡丅愴帪拞偵偼寶暔偺堦晹偑孯偺怘椏憅屔偵偝傟偰偄偨偦偆側偺偱丄敋寕栚昗偵偝傟側偄偨傔偺懳嶔偩偭偨偺偱偟傚偆丅 偪側傒偵丄僗僞儞僪偺忋偵偼峛巕墍媴応偲摨偠傛偆側戝揝嶱偑愝抲偝傟偰偄傑偟偨偑丄愴帪拞偺嬥懏嫙弌偺偨傔偵徍榓18擭偵夝懱揚嫀偝傟 擇搙偲暅尦偝傟傞偙偲偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂奜栰僌儔僂儞僪偐傜奜栰惾偵偐偗偰怉暔偑栁偭偰偄傞條巕偑尒傜傟傑偡偑丄愴帪拞偵偼怘椏晄懌偺懳嶔偱僌儔僂儞僪偑敤偵曄偊傜傟偰丄 戝摛傗偝偮傑偄傕偑怉偊傜傟偰偄偨偦偆偱偡丅偦偺柤巆偐傕抦傟傑偣傫丅徍榓俀侽擭俉寧偺攕愴捈屻偵偼僌儔僂儞僪堦柺偵嶨憪偑惗偄栁傝丄 奜栰惾偺搚庤偺搚偑偊偖傝庢傜傟偰愒敡傪尒偣偰偄傞忬懺偩偭偨偦偆偱偡偑丄幨恀偱尒傞奜栰惾偺條巕偑偦傟傪帵偟偰偄傑偡丅 |

|

|

|

| 4) 摗堜帥宱塩抧偑偱偒傞慜偺條巕丂丂丂丂丂丂丂(徍榓係擭偺抧恾) 丂1/2枩5愮抧宍恾戝嶃嬤朤嬨崋丒榓壧嶳屲崋戝嶃搶撿晹僲巐乽屆巗乿(徍榓係擭 乹1929擭乺俇寧(戝擔杮掗崙棨抧應検晹敪峴)傛傝丅丂丂拝怓丒怓暥帤側偳傪 丂俠俧壛岺丅摗堜帥宱塩抧偺斖埻偼嘆抧恾偵崌傢偣偰偄傞丅悈怓偺抮丒廃崐 丂偼幨恀3)偺帪揰偱懚嵼偟偰偄偨傕偺傪帵偡丅挰懞柤偼摉帪偺傕偺丅 |

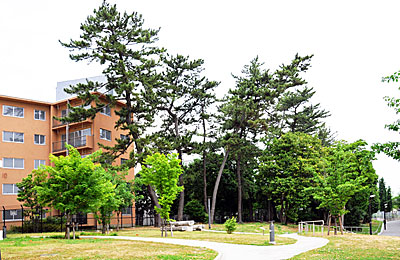

5) 摗堜帥宱塩抧偩偭偨応強偺嵟嬤偺條巕 (GoogleEarth 2015擭)傛傝 丂丂摗堜帥宱塩抧偺拞偱抋惗帪偺宍懺傪巆偡偺偼丄搶廧戭抧偲惣廧戭抧偺奨嬫 丂偲偄偪傚偆捠傝偖傜偄偱偁傞丅嫵嵽墍偺応強偼崅峑偺晘抧偲廧戭抧偵丄摗堜 丂帥媴応偺愓抧偼妛峑偲戝宆儅儞僔儑儞偵側偭偰偄傞丅暓嫙揷抮丒怴僔抮丒忋 丂扟抮偼巔傪徚偟丄壓扟抮傕堦晹偩偗傪巆偡丅 丂丂 暥帤擖傟摍堦晹壛岺 |

| 丂媴応偺搶懁偵愙偟偰丄晘抧偺拞偵憡杘応偑尒偊傑偡丅徍榓侾侾擭偵姰惉偟偨偺 偱偡偑丄愴屻傕徍榓係侽擭戙偺廔傢傝嬤偔傑偱懚嵼偟丄夝懱偝傟偨屻偼挀椫応偵 側偭偰偄傑偟偨丅偦偺屻丄摗堜帥媴応偱偺庡嵜帋崌偑憹偊偨徍榓50擭戙偺屻敿 偵偼丄壆撪楙廗応偑憿傜傟傑偟偨丅 丂傕偆堦偮戝偒側懚嵼偲偟偰栚棫偮偺偑丄乽摗堜帥嫵嵽墍乿愓抧偺條巕偱偡丅 嫵嵽墍偵偮偄偰偼屻弎偟傑偡偑丄偙偺幨恀偱傢偐傞偺偼偙偺帪揰偱傕偍偍傓偹 嫵嵽墍帪戙偺宍懺傪堐帩偟偰偄傞偙偲偱偡丅撿惣懁偵妛峑梡抧偵揮梡偝傟偰峑 幧側偳偺揥奐偡傞條巕偑尒傜傟傑偡偑丄墍撪偺抮傗惓柺擖岥慜偺壴抎傗怉暔墍 偺宍懺偼傎傏偦偺傑傑巆偭偰偄傑偡丅嫵嵽墍偲偟偰偺塣塩偼徍榓俉擭崰偵媥巭 偟偰偄偨偺偱偡偑丄偦偺屻傕嫵嵽墍偺婎杮揑側巔偼侾侽擭埲忋懕偄偰偄偨傢偗偱 偡丅偙偺屻丄偙偺応強偼師乆偲曄壔傪偟偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅 |

|

|

| 6) 宱塩抧愓抧偺條巕(撿惣傛傝)丂 2013(暯惉25)擭6寧 丂丂丂庤慜偺廧戭抧偼嫵嵽墍愓抧丅嵍庤儅儞僔儑儞偼摗堜帥媴応愓抧丅 |

|

|

|

| 7) 怴椢偺乽偄偪傚偆捠傝乿偺條巕(杒搶傛傝) 丂丂丂丂丂2020(椷榓2)擭4寧 丂丂丂嬤擭曕摴偑惍旛偝傟丄僀僠儑僂偺栘傕怴偟偔怉偊傜傟偨丅 |

8) 墿梩偺乽偄偪傚偆捠傝乿偺條巕(杒搶傛傝) 丂丂丂丂摴楬撍偒摉偨傝屻曽偺庽栘偼丄嫵嵽墍偵偁偭偨庽椦 丂丂丂偺堦晹丅(幨恀15))丂丂丂丂丂丂2016(暯惉28)擭11寧 |

| 亂 儐僯乕僋側巤愝乽摗堜帥嫵嵽墍乿 亃 | |||

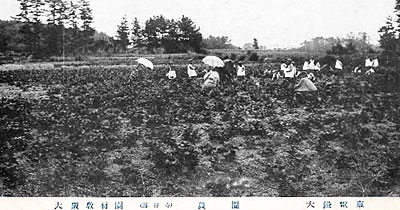

| 乽摗堜帥嫵嵽墍乿偺抋惗 丂摗堜帥宱塩抧偺撿惣晹暘偵偼丄宱塩抧晘抧偺侾/係嬤偔偺搚抧傪棙梡偟偰戝壆楈忛偺愝寁偵傛傞乽摗堜帥嫵嵽墍乿偑憿傜傟傑偟偨丅帺慠妛 廗丒娤嶡墍偲偟偰愝寁偝傟傑偟偨偑丄傢偢偐係儢寧懌傜偢偺僗僺乕僪岺帠偱姰惉偟傑偟偨丅 丂帺慠娤嶡墍偲偟偰憿傜傟傑偟偨偑丄偦偺栚揑偼亀戝揝慡巎亁偵傛傟偽丄亀庡偲偟偰戝嶃晎壓偺拞摍妛峑(媽惂)媦傃彫妛峑偺惗搆帣摱偵丄 帺慠壢妛尋媶偺帒椏傪採嫙偡傞偙偲傪栚揑偲偡傞丅亁偲偁傝傑偡丅偦偺偨傔偵丄峀偔嫵嵽梡偺摦怉暔傪廂廤偟偰偙傟傪墍撪偵暘椶丒怉嵧帞 堢偟丄尰応偱偺惗懺尋媶偑偱偒傞傛偆偵偟傑偟偨丅偝傜偵丄婓朷偵墳偠偰妛峑偵懳偟偰惗偒偨嫵嵽傪採嫙偡傞偙偲傕偟傑偟偨丅偙偺傛偆側 巤愝偼擔杮偱偼偙傟偑嵟弶偺帋傒偱丄尰嵼偐傜傒偰傕戝曄儐僯乕僋側巤愝偩偭偨偲尵偊傞偱偟傚偆丅偦傟偩偗偵嫵堢奅偺傒側傜偢懡偔偺曽 柺偐傜戝偒側婜懸偑婑偣傜傟傑偟偨丅怉暔墍偲岞墍傪崌傢偣偨忋偵梀墍抧偺梫慺傕壛傢偭偰偍傝丄偟偐傕嫵嵽採嫙偲偄偆嫵堢婡娭偺栶妱傑 偱傪傕旛偊偰偄偨偺偱偡丅惍慠偲暲傇廧戭抧偵愙偟偰偙偺傛偆側巤愝偑憿傜傟偨偺偼丄愝寁幰偱偁傞戝壆楈忛偑採彞偡傞乽壴墤搒巗乿偺峔 憐偑嫮偔斀塮偝傟偨傕偺偲巚傢傟傑偡丅尰嵼偺傛偔帡偨巤愝傪嫇偘傞偲偡傟偽丄搶嫗搒峘嬫偵偁傞乽崙棫壢妛攷暔娰晬懏帺慠嫵堢墍乿偱偟 傚偆偐丅偙偪傜偼愄偺戝柤壆晘傗屼椏抧偩偭偨応強偱丄帺慠庽椦偺婯柾偑嫵嵽墍傛傝傕偢偭偲戝婯柾偱偡丅妛廗巟墖妶摦偲偟偰條乆側僀儀 儞僩偑幚巤偝傟偰偄傑偡偑丄嫵嵽墍偺傛偆偵巗拞偺堦斒妛峑傊嫵嵽採嫙傪偡傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅偦偆偄偭偨揰偱傕丄嫵嵽墍偼傗偼傝撈摿 側巤愝偲尵偭偰傛偄偱偟傚偆丅嫵嵽墍偺巤愝奣梫偵偮偄偰壓偵傑偲傔偰傒傑偟偨丅丂丂丂丂丂丂 |

|||

| 丂亀戝揝慡巎亁偵偼丄嫵嵽墍偺條乆側巤愝傪亀墍撪揔媂偺売強 偵攝抲偟偰丄帺慠旤偺曐懚偲尋媶娤嶡偺曋媂傪寁傝丄擔忢攣墝 偲憶壒偵擸傓搒巗偺惗搆丄妛摱傪偟偰丄惔怴偺婥傪梴傂丄摨帪 偵壢妛尋媶偺嫽枴傪偦偦傞偵堚姸側偒傪婜偟偰傤傞丅亁偲偁傝 傑偡丅 丂彫妛峑偺墦懌側偳傪愊嬌揑偵桿抳偟偨偙偲偱丄摗堜帥嫵嵽墍 偼戝嶃巗撪偺彫拞妛惗側偳偱偵偓傢偭偨偙偲偑揱偊傜傟偰偄傑 偡丅傑偨丄墍撪偱嶌傜傟偨帺慠嫵嵽偺攝晍愭偼戝嶃巗撪偺俀侽侽 峑梋傝偺撪偺侾俀侽峑偵傕媦傫偩偦偆偱偡丅 |

|

||

|

|

|

| 9) 摗堜帥嫵嵽墍偺擖岥丂 丂亀戝揝慡巎亁傛傝 丂丂丂丂庽栘偑昪栘忬懺側偺偱丄奐墍捈屻偺條巕偲巚傢傟傞丅 |

10) 摗堜帥嫵嵽墍撪偺擾墍丂丂丂丂愴慜偺奊偼偑偒傛傝 丂丂丂丂丂暥帤偼乽戝嶃嫵嵽墍丂摗堜帥丂擾墍丂戝鑓揹幵乿丂丂 |

|

|

|

|

| 11) 摗堜帥嫵嵽墍撪偺抮 (抮偺撿偐傜杒曽傪尒傞) 丂丂丂悈拞摦怉暔梴怋抮偲偟偰恖岺抮偑憿傜傟偨丅塃忋抂偵摗堜帥 丂丂媴応偺僗僞儞僪偲戝揝嶱偑尒偊傞丅丂丂亀戝揝慡巎亁傛傝 |

12) 摗堜帥嫵嵽墍撪偺抮丂丂屻曽偺椦偼尦偐傜嵼偭偨庽椦丅 丂丂丂戄偟儃乕僩偑丄屸妝偵傑偩梋桾偺偁偭偨帪婜傪姶偠偝偣傞丅 丂亀僇儊儔晽搚婰傆偠偄偱傜亁(摗堜帥儔僀僆儞僘僋儔僽 1979擭)傛傝 |

| 嫵嵽墍偐傜妛墍偺抧傊 丂摗堜帥嫵嵽墍偼丄戝搒巗峹奜偵偱偒偨摉帪偲偟偰偼夋婜揑側巤愝偱偟偨偑丄巆擮側偑 傜偦偺庻柦偼抁偄傕偺偱偟偨丅摗堜帥宱塩抧偺慡懱偑姰惉偟廔傢偭偨捈屻偵丄徍榓戝嫲 峇偵尒晳傢傟傞偲偄偆晄塣偑戝嶃揝摴傪廝偄傑偟偨丅懡偔偺寭塩帠嬈偵懡妟偺搳帒傪懕 偗偰偄偨偙偲傕嬁偒丄戝嶃揝摴偺宱塩偼埆壔偟偰偄偒傑偟偨丅 丂宱塩棫偰捈偟偑敆傜傟傞拞丄傑偢徍榓俇(1931)擭係寧偵嫵嵽偺攝媼偑攑巭偝傟傑偟偨丅 偝傜偵丄摨擭俉寧偵偼嫵嵽墍偺宱塩傪戝嶃晎嫵堢夛媦傃撿嬫嫵堢夛偵埾戸偟丄柤徧傕乽摗 堜帥峹奜妛墍乿偲夵傔傜傟傑偟偨丅乽嫵嵽墍乿偲偟偰偼帠幚忋偺暵嵔忬懺偲側偭偨偺偱 偡丅偦偺屻丄徍榓俉擭偵椉嫵堢夛偲偺埾戸宊栺偑夝彍偝傟偰嫵嵽墍偼嵞傃戝揝偺捈塩偵 栠傝傑偟偨偑丄摉帪偺戝揝偼嵿柋忬嫷偑媷敆偟偰偍傝丄嫵嵽墍偺岠壥揑側宱塩偑尒偄偩 偝傟側偄拞丄晘抧偺堦晹偑嵚柋偺戙彏偲偟偰採嫙偝傟傞偲偄偆帠懺偵傕側傝傑偟偨丅 丂偦偺屻偙偺晘抧偑妛峑梡抧偲偟偰揔愗偱偁傞偙偲偑悽偵抦傜傟傞傛偆偵側傝丄戝嶃揝 摴傕妛峑梡抧偲偟偰偺棙梡傪娊寎偟偨偙偲偱丄偄偔偮傕偺妛峑偑恑弌偟偰偒傑偟偨丅嵿 抍朄恖丒揤墹帥崅摍彈妛峑摗堜帥暘峑丄戝嶃巗棫揤墹帥彜嬈妛峑峹奜妛幧丄摗堜帥妛墍 丒憡垽戞擇崅摍彈妛峑(屻摗堜帥崅摍彈妛峑)側偳偑丄懕乆偲寶愝偝傟傑偟偨丅偦偺偨傔丄 |

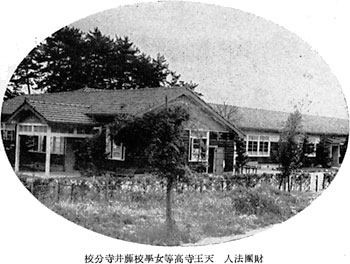

|

|

| 13) 揤墹帥崅摍彈妛峑摗堜帥暘峑偺峑幧 丂丂徍榓12擭崰 丂亀巐揤墹帥帍亁(巐揤墹帥帠柋嬊敪峴 徍榓13擭4寧)傛傝 |

||

| 嫵嵽墍偺晘抧偼栺 侾/侾侽庛偵傑偱弅彫偝傟丄愴慜偐傜巆偭偰偄偨偺偼戞擇塣摦応偲墍抮丒壏幒側偳丄傢偢偐側傕偺偱偟偨丅偙偺傛偆側帠懺 偵偮偄偰丄亀戝揝慡巎亁偼師偺傛偆偵弎傋偰偄傑偡丅 丂亀偗傟偳傕丄懘晘抧偺戝晹暘偑惔怴側傞巕彈嫵梴偺応強偲側偭偰傤傞偙偲偼丄摉弶嫵嵽墍愝抲偺栚揑偐傜尒偰丄擩傠墲偔傋偒摴傪摼偨傕 偺偲傕徧偡傞偙偲偑弌棃傞偱偁傠偆丅亁丅嫵嵽墍偲摨椶偺暥嫵巤愝偵棙梡偝傟偨偺偱椙偟偲偡傋偟丄偲尵偭偨偲偙傠偱偟傚偆偐丅 |

||

| 愴屻偺堏傝曄傢傝亅妛墍偲抍抧 丂愴屻偼丄摗堜帥崅摍彈妛峑偩偗偑巆傝丄嫵嵽墍偺晘抧偼僥僯僗僐乕僩傗僒僢僇乕 応丒儔僌價乕応側偳偵傕棙梡偝傟傑偟偨丅徍榓俁侽擭戙偵側傞偲丄擔杮廧戭岞抍(尰 搒巗嵞惗婡峔)偑晘抧偺搶懁偺栺敿暘偲戞擇塣摦応愓抧偵丄乽弔擔媢抍抧乿傪寶愝偟 傑偟偨丅戝搒巗傊偺恖岥廤拞偑巒傑傝弌偟偰偍傝丄戝嶃巗偺儀僢僪僞僂儞偲偟偰庤 崰側応強偱偁偭偨摗堜帥挰丒摴柧帥挰(摉帪)偵偼丄廧戭岞抍丒晎塩廧戭丒巗塩廧戭 側偳偺岞塩廧戭偑師乆偵寶愝偝傟偰偄傑偟偨丅岞抍廧戭偼丄傎傏摨帪婜偵傕偆侾儠 強偺乽摗堜帥抍抧乿傕寶愝偝傟傑偟偨丅 丂弔擔媢抍抧偺寶愝偼丄嫵嵽墍帪戙偺抧宍傗帺慠傪惗偐偟偰峴傢傟傑偟偨丅晘抧撪 偺搚抧偺崅掅嵎偺堦晹傪姼偊偰巆偟丄嫵嵽墍寶愝偺慜偐傜嵼偭偨帺慠椦(4)恾)傕偐 側傝偺晹暘偑巆偝傟傑偟偨丅抍抧撪偺怉嵧偺庤娫偑戝偒偔徣偐傟偨偙偲偱偟傚偆丅 弔擔媢抍抧偺擖嫃偼徍榓俁俆擭俀寧偵奐巒偝傟傑偟偨丅懠偺岞塩廧戭摍偺擖嫃傕懕偒 旤椝挰(摗堜帥巗偺慜恎)偺恖岥偼媫懍側憹壛傪奐巒偟傑偡丅俇擭屻偺徍榓係侾擭偵偼 恖岥偑偮偄偵係枩恖傪墇偊丄巗惂巤峴偵傛偭偰摗堜帥巗偑抋惗偟偨偺偱偡丅 |

|

|

| 14) 媽弔擔媢抍抧偺埬撪恾(嵍偑杒) 丂丂丂丂丂晘抧撪偵偼塇塯栰巗堟偺晹暘偑娷傑傟偰偄傞丅 丂 Web僒僀僩乽岞抍僂僅乕僇乕丒弔擔媢抍抧乿傛傝 丂 (http://codan.boy.jp/danchi/kinki/kasugaoka/index.html) 丂 摨僒僀僩宖嵹偺僆儕僕僫儖夋憸 |

|

|

|

| 15) 愴屻偺宱塩抧偺條巕(杒惣傛傝)丂丂丂丂徍榓20擭戙廔傢傝崰 丂丂丂丂嫵嵽墍偺搶懁偺偍傛偦敿暘偵偼丄儔僌價乕応傗僥僯僗僐乕僩側偳偑憿 丂丂丂傜傟偰偄傞丅 塃忋偼戞俀塣摦応偩偭偨応強丅塃壓偵偼俀椉曇惉偺嬤揝 丂丂揹幵偑憱偭偰偄傞丅丂丂丂丂丂丂丂亀僇儊儔晽搚婰傆偠偄偱傜亁傛傝丂丂丂丂 |

16) 1999(暯惉11)擭偺條巕丂丂丂嫵嵽墍偺搶懁晹暘偼廧戭抍抧偲側傝丄 丂丂丂偦偺惣懁(幨恀塃懁)偼抁戝丒崅峑偺晘抧偲側偭偨丅抍抧偲抁戝偺娫偺庽椦偼丄 丂丂丂嫵嵽墍帪戙偺庽椦偑偦偺傑傑惗偐偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅幨恀15)偱擾抧偩 丂丂丂偭偨応強傕偡偭偐傝廧戭抧偲側偭偰丄儀僢僪僞僂儞壔偺恑傫偩條巕偑傢偐傞丅 |

| 丂戝嶃弌恎偺帊恖偱偁傞嵅乆栘姴榊偝傫偺挊彂亀壨撪朷嫿壧亁偺拞偵乽嫵嵽墍愓乿偲偄偆堦愡偑偁傝傑偡丅嵅乆栘巵偼俇嵨偺帪偵摗堜帥偵 堷偭墇偟偰棃偰丄彫妛峑帪戙傪摗堜帥偺抧偱夁偛偝傟偰偄傑偡丅巵偺惗擭偐傜偡傞偲丄傑偝偵幨恀15)偺帪婜偐傜偺悢擭娫偺條巕傪尒偰偙傜 傟偨偙偲偵側傝傑偡丅幚嵺偵嫵嵽墍偱妝偟傫偩宱尡偑彂偐傟偨暥偼捒偟偔丄側偐側偐偍栚偵偐偐傝傑偣傫丅偦偺堦晹傪徯夘偟偰偍偒傑偡丅 |

|

|

| 丂偦偺屻丄弔擔媢抍抧偼搒巗嵞惗婡峔偺寶偰懼偊崅憌壔帠嬈偵傛偭偰丄暯惉20(2008)擭 偵乽僒儞償傽儕僄弔擔媢乿偵惗傑傟曄傢傝傑偟偨丅媽抍抧晘抧偺敿暘傎偳偼柉桳抧偲側 偭偰屗寶偰偺廧戭偑暲傫偱偄傑偡丅抍抧慡懱偑乽弔擔媢怴挰乿偲偄偆怴挰柤偵曄傢傝傑 偟偨丅 丂弔擔媢抍抧偵偼丄乽僗僞乕僴僂僗乿偲屇偽傟偨曄傢偭偨宍偺寶暔偑俁搹偁傝傑偟偨丅 恀忋偐傜尒偨宍偑惎宍傒偨偄偩偲偄偆偺偱丄懎徧偲偟偰僗僞乕僴僂僗偺柤偑晅偄偨偺偱 偡偑丄慡崙偵偁傞岞抍廧戭抍抧偺偁偪偙偪偵憿傜傟傑偟偨丅忋偺幨恀14)偺恾傗塃偺幨恀 17)偱傢偐傞傛偆偵丄弔擔媢抍抧偺僗僞乕僴僂僗偼抍抧偺惣懁偵俁搹偑暲傫偱偄傑偟偨丅 偙偺撪偺堦斣杒懁偺搹偑丄弔擔媢抍抧偺婰擮寶暔偲偟偰曐懚偝傟傞偙偲偵側傝丄夵廋岺帠 偑峴傢傟偰偒傟偄側巔偵惗傑傟曄傢傝傑偟偨(幨恀21)22))丅撪晹偼夵廋偝傟偰媼悈巤愝偲 偟偰棙梡偝傟偰偄傑偡丅偐偮偰僗僞乕僴僂僗偵廧傫偩偙偲偑偁傞恖偵偲偭偰偼丄尒傞偩 偗偱傕夰偐偟偄巚偄弌偺寶暔偱偟傚偆丅 |

|

|

| 17) 弔擔媢抍抧偺條巕(撿傛傝)丂1983(徍榓58)擭 丂丂丂丂丂丂丂丂嵍壓偵俁搹偺僗僞乕僴僂僗偑尒偊傞丅 丂丂丂亀夰偐偟偺媴応丒娭惣曇亁(2014擭 嶻宱怴暦幮)傛傝 |

|

|

|

| 18) 媽抍抧撪偺條巕丂Web僒僀僩乽岞抍僂僅乕僇乕乿傛傝 丂丂丂丂崅掅嵎偺偁傞抧宍偑尒傜傟傞丅 丂(寶偰懼偊娫嬤偺崰) |

19) 巊梡偝傟偰偄偨崰偺僗僞乕僴僂僗(撿傛傝) 丂丂 丂(屻偵曐懚偝傟偨搹)丂丂丂乽岞抍僂僅乕僇乕乿傛傝 |

|

|

|

|

| 20) 抍抧撪偵巆傞嫵嵽墍偺庽栘(杒惣傛傝) 丂丂丂廤夛強偺廃傝偵巆偝傟偨傾僇儅僣偲僐僫儔偺戝栘丅尦乆偺 丂丂帺慠椦偵偁偭偨傕偺偱丄庽楊偼係侽侽擭傪墇偊傞偲尵傢傟偰 丂丂偄傞丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂2013(暯惉25)擭6寧 |

21) 抍抧撪偵巆傞嫵嵽墍偺庽椦偲僗僞乕僴僂僗 丂丂丂(撿搶傛傝)丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂2012(暯惉24)擭6寧 丂丂丂丂丂塃庤偺庽椦抧偼汑傑偱懕偄偰偄傞(幨恀5))丅 |

| 丂嫵嵽墍愓抧偵巆偭偨摗堜帥崅摍彈妛峑偼丄愴屻偵側偭偰摗堜帥崅摍妛峑仺憡垽戞擇崅摍妛峑偲柤徧傪曄偊丄徍榓俀俋(1954)擭俇寧偵偼扟壀 妛墍偵媧廂崌暪偝傟偰丄戝嶃彜嬈戝妛晬懏彈巕崅摍妛峑偲側傝傑偟偨丅偦偟偰丄梻徍榓俁侽擭係寧偵摨偠応強偵戝嶃彈巕抁婜戝妛偑奐妛偡傞 偲嫟偵戝嶃彈巕抁婜戝妛晬懏崅摍妛峑偲夵徧偝傟傑偟偨丅抁戝丒崅峑偺晘抧偼椬愙偡傞塇塯栰巗堟偵暋嶨偵傑偨偑偭偰偄傑偡丅 丂摗堜帥嫵嵽墍偑暵嵔忬懺偲側偭偰偐傜栺俉侽擭梋傝偑夁偓傑偟偨丅尰嵼偼丄摗堜帥嫵嵽墍偺巤愝傜偟偄傕偺偼壗傕巆偭偰偄傑偣傫丅傢偢偐 偵丄僒儞償傽儕僄弔擔媢偲抁戝丒崅峑偺晘抧撪偵巆偝傟偨庽椦抧偺徏偺戝栘側偳偑丄偁傝偟擔偺乽摗堜帥嫵嵽墍乿偵偟偭偐傝偲懚嵼偟偨帺 慠椦偺柤巆傪揱偊偰偔傟偰偄傑偡丅 丂俀侽侾俇擭丄戝嶃彈巕抁婜戝妛偼丄暯惉俀俋擭搙妛惗曞廤偺掆巭偲偦偺屻偺暵妛梊掕傪敪昞偟傑偟偨丅崅峑偼宲懕偝傟傑偡偑丄乽戝嶃彈巕抁 婜戝妛乿偺柤徧偼巊偊側偄偺偱丄俀侽侾俈擭係寧傛傝乽戝嶃椢椓崅摍妛峑乿偵夵徧偝傟傑偟偨丅乬椢椓乭偑丄壗偲側偔嫵嵽墍偺嵼偭偨応強偺暤 埻婥傪昞偟偰偄傞傛偆側姶偠偑偡傞丄偲尵偆偺偼偙偠偮偗偱偟傚偆偐丅抁戝偑奐峑偟偰偐傜俇侽擭偑夁偓偰偄傑偡丅嫵嵽墍偑弌棃偰偐傜抁 戝偺晘抧偵曄傢傞傑偱偼丄傢偢偐俀俈擭娫偱偟偨丅偡偭偐傝摗堜帥墂嬤偔偺抁戝偲偟偰掕拝偟偰偄偨偩偗偵丄暵妛偼壗偲傕惿偟傑傟傑偡丅 偙傫側墂偺嬤偔偱栉偐側嫵堢娐嫬偺応強偼丄怴偨偵妋曐偡傞偙偲偼傑偢柍棟側偙偲偱偟傚偆丅俀侽侾俉擭俁寧侾俉擔丄戝嶃彈巕抁婜戝妛偱暵妛 幃偑峴傢傟丄俇俁擭娫偺抁戝偺楌巎偑枊傪暵偠傑偟偨丅抁戝偺峑抧丒巤愝偩偭偨応強傪娷傓慡懱偑乽戝嶃椢椓崅摍妛峑乿偲側傝傑偟偨丅 |

|

kyoiku-hoiku/1)map-gakko.hoiku/ryokuryo-koukou3d-2019.5.14.jpg) |

|

| 22) 僗僞乕僴僂僗(撿搶傛傝) 曐懚偺 丂丂偨傔偵曗廋偝傟偰丄撪晹偼媼悈愝旛偲偟偰 丂丂棙梡偝傟偰偄傞丅丂丂2013(暯惉25)擭6寧 |

23)戝嶃椢椓崅摍妛峑廃曈偺嵟嬤偺條巕(撿搶傛傝) 丂乲摗堜帥惣彫妛峑憂棫50廃擭婰擮嶣塭幨恀 2019(椷榓尦)擭5寧乴傛傝 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥帤擖傟摍堦晹壛岺 |

|

| 摗堜帥宱塩抧偺応強偼崱乧 丂嵟屻偵丄偐偮偰偺摗堜帥宱塩抧偺尰嵼偺條巕傪嵟嬤偺夋憸偱偛棗偄偨偩偒傑偟傚偆丅2019(椷榓尦)擭偵憂棫50廃擭傪寎偊偨巗棫摗堜帥惣 彫妛峑偑丄婰擮帠嬈偲偟偰峴偭偨婰擮嶣塭偺峲嬻幨恀偺堦晹偱偡丅尦崋偑椷榓偵曄傢偭偨偽偐傝偺俆寧侾係擔偵嶣塭偝傟傑偟偨丅偐偮偰偺摗 堜帥宱塩抧偼摗堜帥惣彫妛峑偺峑嬫偺堦晹偱偡丅 丂摗堜帥宱塩抧偺搚抧暘忳偑巒傑偭偨摉帪偼乽摗堜帥懞乿偱偟偨偑丄梻擭偵偼挰惂傪巤峴偟偰乽摗堜帥挰乿偵側傝傝傑偟偨丅愴屻偺徍榓34 (1959)擭偵椬偺摴柧帥挰偲崌暪偟丄偝傜偵徍榓41(1966)擭偵偼巗惂巤峴偵傛傝乽摗堜帥巗乿偲側傝傑偟偨丅徍榓30擭戙偵媽摗堜帥嫵嵽墍偺 愓抧偵偱偒偨擔杮廧戭岞抍弔擔媢抍抧偼乽弔擔媢岞抍乿偺挰柤偵側偭偰偄傑偟偨偑丄偦偺懠偺媽摗堜帥宱塩抧偺抧嬫偼丄偙偺帪揰偱偼傑偩 媽戝帤(偍偍偁偞)柤傪堷偒宲偖乽壀乿抧嬫偺堦晹偱偟偨丅偦偺屻丄徍榓43(1968)擭偺抧嬫柤嵞曇偵傛傝丄偙傟傜偺媽宱塩抧抧嬫偼乽弔擔媢侾乣 俁挌栚乿偲偄偆怴偟偄抧嬫柤偵曄傢傝傑偟偨丅奣偹乽搶廧戭抧乿偩偭偨斖埻偑乽弔擔媢侾丒俀挌栚乿偵丄乽惣廧戭抧丒摗堜帥媴応乿偲乽摗 堜帥嫵嵽墍乿愓抧偺堦晹偑乽弔擔媢俁挌栚乿偵側傝傑偟偨丅 丂婛弎偺捠傝丄暯惉20(2008)擭偵弔擔媢抍抧偑寶偰懼偊帠嬈偵傛偭偰乽僒儞償傽儕僄弔擔媢乿偲側傝丄媽抍抧晘抧偺敿暘傎偳偼柉娫偺廧戭 梡抧偲偟偰攧媝偝傟傑偟偨丅偙傟偵傛傝丄媽弔擔媢抍抧偺斖埻慡懱偑乽弔擔媢怴挰乿偲偄偆怴挰柤偵曄峏偝傟傑偟偨丅 丂偙偺抧嬫偵乽弔擔乿偑晅偄偨偺偼丄椬愙偡傞恏殸(偐傜偔偵)恄幮偵桼棃偟傑偡丅恏殸恄幮偼乽墑婌幃乿偺巙婭孲偺堦棗偵嵹傞幃撪幮偱偡偑丄 恄幮桼弿偱偼幒挰帪戙偵扥撿孲壀懞偺尰嵼抧偵堏偝傟偨偲揱傢傝傑偡丅孲傪傑偨偄偱偲側傝懞偵堏偝傟偨傢偗偱偡丅峕屗帪戙偺亀壨撪柤強 恾夛(偢偊)亁(1801擭)偵偼丄乽恏殸恄幮丂墑婌幃偵丄巙婭孲偵嵹偡丅壀懞偵偁傝丅崱丄弔擔偲徧偡丅乿偲偁傝傑偡丅乽崱丄弔擔偲徧偡丅乿偲 偄偆偺偼丄偙偺抧偵堏偭偰偐傜乽弔擔幮乿偲徧偟偰偄偨偙偲偵傛傞傕偺偲巚傢傟傑偡丅曮楋俉(1758)擭偺亀壨廈扥撿孲壀懞柧嵶挔亁偱偼丄 乽巵恄弔擔戝柧恄乿偺柤徧偑尒傜傟傑偡丅偙偺弔擔幮偑埵抲偟偨壀懞偺堦懷偑乽弔擔嶳乿偲屇偽傟偰偄傑偟偨丅乽弔擔幮乿偼丄柧帯帪戙偵 擖偭偰偐傜幃撪幮偺柤徧乽恏殸恄幮乿偵夵徧偝傟傑偟偨丅乽弔擔嶳乿偺柤巆傪揱偊傞偺偑丄乽弔擔媢乿偺怴抧柤偩偭偨偺偱偡丅 丂幨恀 24)偺拞墰忋晹偵尒偊傞巐揤墹帥彫妛峑丄巐揤墹帥搶拞妛峑丒崅峑偲戝宆儅儞僔儑儞乽僌儔儞僗僀乕僩摗堜帥乿偺晹暘偑摗堜帥媴応偺 偁偭偨応強偱偡丅媴応愓抧偺嵍懁偲塃懁偺廧戭奨偑丄宱塩抧偵憿傜傟偨廧戭抧偺晹暘偱偡丅儅儞僔儑儞偺塃壓懁偺廧戭奨偼丄弔擔媢抍抧偺 愓抧偱柉桳抧壔偝傟偨応強偵嵟嬤偱偒偨傕偺偱偡丅偦偺偝傜偵塃壓偵尒偊傞崅憌廧戭孮偼丄弔擔媢抍抧偵懼傢偭偰寶偰傜傟偨乽僒儞償傽儕 僄弔擔媢乿偱偡丅弔擔媢抍抧愓抧偺嵍懁偵尒偊傞庽椦偲寶暔孮偼丄戝嶃椢椓崅摍妛峑偱偡丅偙偺庽椦偺拞偵偼丄嫵嵽墍寶愝埲慜偐傜偙偺抧 偵嵼偭偨庽栘傕娷傑傟偰偄傑偡丅 丂4)恾偺帪戙偵偼丄偙偺堦懷偺傎偲傫偳偑悈揷抧懷偱偁偭偨偙偲傪巚偆偲丄俉侽悢擭娫傪宱偨曄杄傇傝偵姶扱偣偞傞傪摼傑偣傫丅懞偐傜挰傊丄 挰偐傜巗傊偲丄壠偑憹偊恖偑憹偊偰偳傫偳傫奨偑奼戝偟偰偒偨夁掱偺拞偵丄懡偔偺恖乆偺悢偊愗傟側偄曢傜偟偺愊傒廳偹偑偁偭偨偙偲偱偟 傚偆丅扨偵乽愄偺偙偲乿偲尵偭偰朰傟嫀偭偰偟傑偆偵偼丄梋傝偵傕惿偟偄抧堟偺楌巎偱偡丅 |

|

| 24) 摗堜帥宱塩抧偩偭偨応強偺尰嵼偺條巕(撿惣傛傝) 丂丂丂乲摗堜帥惣彫妛峑憂棫50廃擭婰擮嶣塭幨恀 2019(椷榓尦)擭5寧14擔乴傛傝丂丂愗傝敳偒偺忋丄暥帤擖傟摍堦晹壛岺丅 |