|

| 南西より北東方向を望む 1・峯ヶ塚古墳は後方古墳群より手前にあるために大きく写っている。 2019(令和元)年5月 |

|

| 上の写真は、南西側手前の丘陵部にある建物から撮ったものです。知らなければ、里山の周りを建物が埋め尽くした光景に見えることでしょう。実際は、後方の生駒山系の山々を除けば、見えている樹木のかたまりのほとんどは大小の古墳です。写真部分の右側には、前の山古墳(日本武尊白鳥陵)も見えます。古市古墳群の中心部に分布する多くの古墳が視野に入る眺めです。 5・7・13などの大型古墳は、この高さからでもただの小山にしか見えません。全体の形を知るには大き過ぎるのです。それぞれの古墳の形や古墳群全体の分布の様子は、下の分布図で見てください。 |

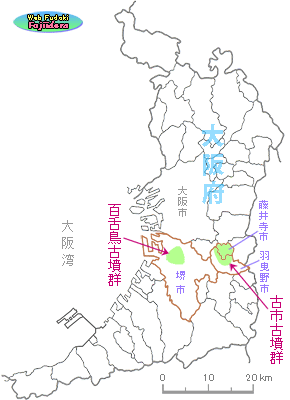

| 130基以上が築造されていた古墳群 大阪平野の東南部、藤井寺市と羽曳野市にまたがる東西約4km、南北約4kmの範囲の中に、たくさんの古墳が集中して存在する場所があ ります。この古墳の集まりは「古市(ふるいち)古墳群」と名付けられています。古墳群の中心的存在である誉田御廟山(こんだごびょうやま)古墳の場所が かつて古市町(現羽曳野市)だったことや、古墳群の大部分が表されている2万5千分の1地形図(国土地理院発行)の区分名が「古市」であ ることなどからこの呼び名が付いています。「古市邑(むら)」として古代の書物にも登場する地名です。 古市古墳群では、大小合わせて130基ほどの古墳が確認されています(2015年現在)。これらの古墳は、今までの調査・研究によって4世 紀後半から6世紀前半にかけての約180年間に造られたことがわかっています。 古市古墳群には、大型の前方後円墳が多く、墳丘長100m以上の前方後円墳が15基あります。そのうち、墳丘長200m以上の巨大な前方 後円墳が7基もあります。これは、古市古墳群の最大の特徴と言ってよいでしょう。また、これらの前方後円墳のうち、宮内庁から天皇陵 ・皇后陵・皇子陵など陵墓として治定されているものが10ヵ所あり、他にも陵墓参考地や陪冢(ばいちょう)に治定されているものも多数あります。 全国に古墳群と呼ばれる所は何ヵ所もありますが、これだけの陵墓がかたまって存在するのは珍しいことです。 このように多くの古墳で成り立つ古市古墳群ですが、残念ながら現存する古墳は46基だけです。あとは、建物や道路の建設で墳丘が壊さ れて消えてしまったもの(消滅古墳)、ずっと昔に壊されてしまっていて最近の発掘調査で存在がわかったもの(埋没古墳)なのです。何しろ 1500年ぐらいも前に造られたものであり、長い歴史の中でいろいろな変化が起きるのもやむを得ないことでしょう。今後の発掘調査でも埋 没古墳が見つかる可能性は高く、この地域の古墳の確認数はさらに増えていくと思われます。 藤井寺市域の古墳は130基(2015年)の内の94基で、その中の29基が現存しています。つまり、古市古墳群のうち、古墳の総数では約7 割強が、現存古墳では約6割強が藤井寺市にあるということなのです。 このように、藤井寺市の歴史や文化財を知る上で、古市古墳群はたいへん大きな存在であると言えます。このページでは、藤井寺市域に 限らず、古市古墳群全体を知っていただくために古墳群全体を取り上げて紹介したいと思います。なお、依拠した種々の資料の中では、個 々の古墳についての見解や扱いには若干の相違があることを申し添えておきます。 |

||

| 世界文化遺産に登録 2019(令和元)年7月6日、アゼルバイジャンで開催されたユネスコ(国連教育科学文化機関)の 世界遺産委員会で、日本政府が推薦していた「百舌鳥(もず)・古市古墳群」を世界文化遺産に登録 することが決定されました。 堺市の百舌鳥古墳群と共に、「百舌鳥・古市古墳群」としてユネスコの世界文化遺産登録を目 指そうと言うので、地元自治体の堺市・藤井寺市・羽曳野市と大阪府が一体となって、約10年に 及ぶ登録推進運動を展開してきました。足踏み状態もあったものの、2017年7月には文化審議会 において百舌鳥・古市古墳群は「2019年の世界文化遺産登録を目指す候補」として決定されま した。そして、2019年7月に、ついに世界文化遺産登録が決定されたのです。百舌鳥古墳群では 21件23基、古市古墳群では24件26基、合計45件49基の古墳が構成資産として登録されまし た。下の一覧表に構成資産の番号を表示してあります。 日本の世界文化遺産の登録は19件目で、自然遺産も含めた日本の世界遺産は23件目となりま す。地元自治体による熱心な登録推進運動がやっと実ったわけですが、問題はこれからでしょう。 陵墓を含む古墳の保存・保護のあり方が、今まで以上に問われていくのは間違いありません。特 に、古墳群の中心である陵墓は、宮内庁が管理する天皇家の祖先の墓であって、文化財の位置付 けではありません。世界に認められた特別な観光資源ができた、などと単純に喜ぶような話では ないと思います。 古墳の周りが市街化している中で、古墳自体はよく保存されていることが評価されたようです が、古墳本来の姿からすれば決して好ましい状況ではない古墳も多々あります。本来は周濠を囲 む堤である場所に民家がびっしりと周濠の縁まで建ち並んでいる陵墓がいくつもあります。明治 |

|

|

| 百舌鳥古墳群・古市古墳群の所在地 | ||

| 初期に宮内省(当時)が周濠と墳丘部だけを治定の対象としたためですが、民有地や村の共有地になっていた部分まですべて買い取る余裕は 新体制発足から間もない明治政府にはなかったことでしょう。その後の天皇制下の国家主義が強まる体制のもとでも保存区域が拡大される ことはなく、鳥居や玉垣を設けて神域化することに力点が置かれてきました。そのような不十分な保存・保護の姿勢が、今日に至ってから 建ち並ぶ住宅に囲まれた陵墓の姿を生み出してきたのです。とは言え、今後の保存・保護は現状から出発するしかありません。それぞれの 古墳の緻密な調査・研究と併行して、地道にその方策を探りつつ努力を続けていくしかないことでしょう。 |

||

| 世界文化遺産登録までの歩み | ||

| 2007年 | 平成19年 9月 | 大阪府・堺市・羽曳野市・藤井寺市が「百舌鳥・古市古墳群」を世界文化遺産候補資産として文化庁に提案。 |

| 2009年 | 平成21年11月 | 羽曳野市と藤井寺市で「古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議」を設置。 |

| 2010年 | 平成22年 9月 | 「藤井寺市世界文化遺産登録推進本部」を設置。 |

| 平成22年11月 | 世界遺産暫定一覧表に百舌鳥・古市古墳群が記載される。 | |

| 2011年 | 平成23年 5月 | 大阪府・堺市・羽曳野市・藤井寺市が「百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議」を設置。 |

| 2013年 | 平成25年 6月 | 推薦書(原案)を文化庁へ提出(1回目)。 |

| 2015年 | 平成27年 3月 | 推薦書(原案)を文化庁へ提出(2回目)。 |

| 2016年 | 平成28年 3月 | 推薦書(原案)を文化庁へ提出(3回目)。 |

| 2017年 | 平成29年 3月 | 推薦書(原案)を文化庁へ提出(4回目)。構成資産の古墳を49基に絞る。 |

| 平成29年 7月 | 文化審議会世界文化遺産部会が平成31年度の世界文化遺産の国内推薦候補を「百舌鳥・古市古墳群」に決定。 | |

| 2018年 | 平成30年 2月 | 推薦書をユネスコ世界遺産委員会へ提出。 |

| 平成30年 9月 | イコモス(ユネスコ諮問機関・国際記念物遺跡会議)による百舌鳥・古市古墳群の現地調査が行われる。 | |

| 2019年 | 令和元年 5月 | イコモスが世界遺産一覧表への「百舌鳥・古市古墳群」の「記載」が適当と勧告。 |

| 令和元年 7月 | ユネスコ世界遺産委員会で「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産への登録が決定。 | |

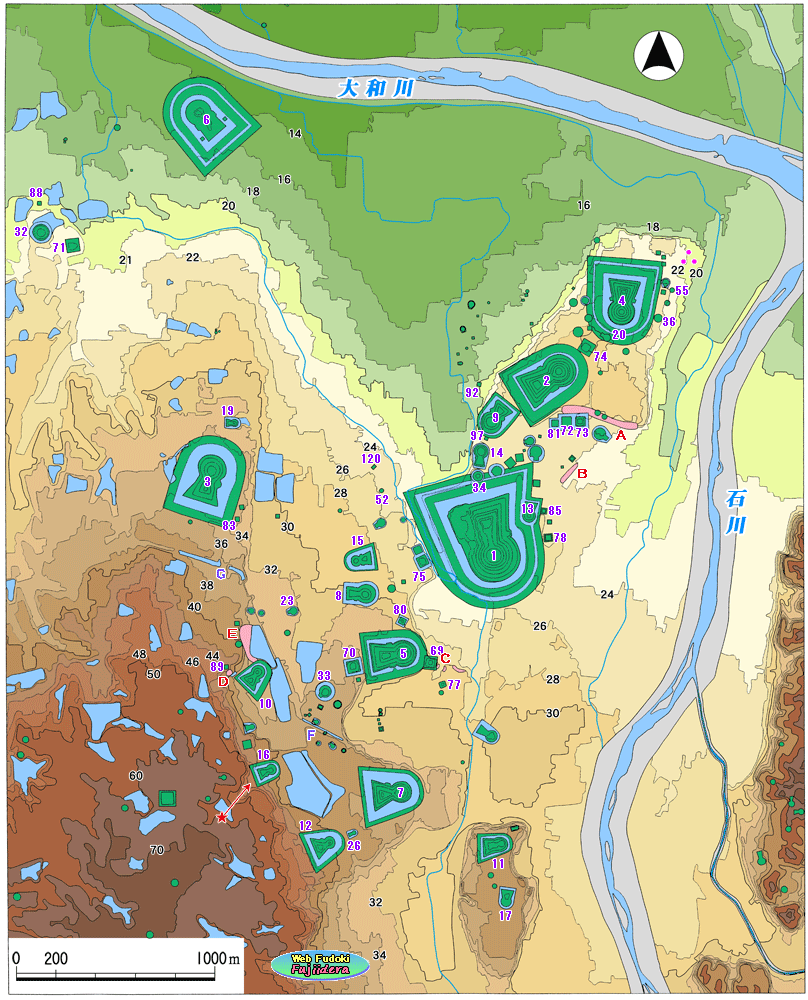

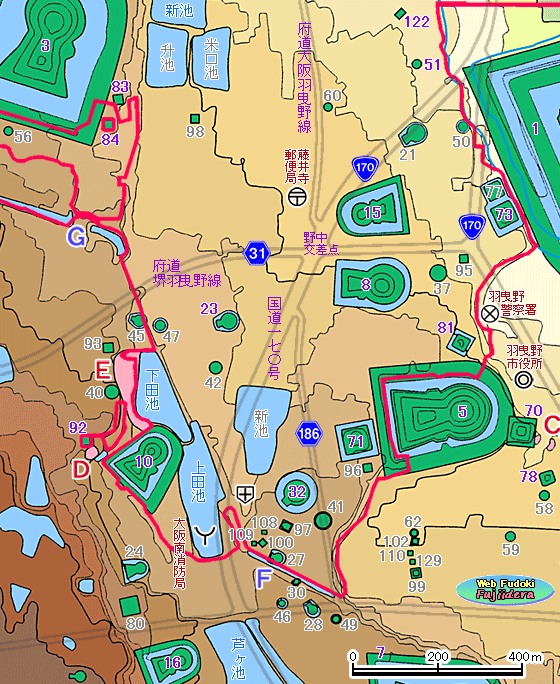

| 等高線図で見る古市古墳群の分布 | ロールオーバーになっています | |

|

||

| ※ 『津堂城山古墳』(藤井寺市教育委員会 2013.3)掲載の「古市古墳群分布図」を基に彩色加工し、番号・記号等を追加している。 ※ 古墳の分布状況は、『古市古墳群を歩く 第3版』(古市古墳群世界遺産登録推進連絡会議 2015年)掲載の分布図に準拠して一部修正。 ※ 地図中の古墳番号は、下段に掲載の「古市古墳群の一覧」の表に示す番号と対応している。 |

| 凡 例 | |||||||

| 1 2 3 … | 現存する古墳 | 24 125 … | 墳丘が消滅した古墳(拡大図) | 14 … 70 | 等高線の標高 | 国府遺跡中心部 | |

| A B C D E | 埴輪窯跡群 | ★―→ | 上の写真の撮影位置と方向 | F G | 古市大溝(ふるいちおおみぞ)跡の一部を成す池(当時) | ||

| この等高線図は、2m間隔(50m以上は10m間隔)の等高線で表されています。実際にはわずかな高低差の地形も、段彩の色を工夫すること で高低の変化の様子を強調することができます。土地の高低を手描き製図で表す手段として、昔から用いられてきた地図表現方法です。 南から北へ緩やかに下る羽曳野丘陵の先端が、二股に分かれて台地性地形を造っている様子が、段彩によってよくわかります。東の国府 台地の部分は等高線が詰まっており、急傾斜の段差になっていることがわかります。それに対して、西側の台地性地形の部分は、等高線の 間隔が広く空いています。つまり、北の方へ緩やかに下がっていっていることを表しています。 これらの中・低位段丘と呼ばれる段丘地形をうまく利用して多くの古墳が築かれているのが古市古墳群です。特に東側の国府台地の上に は、実にたくさんの古墳が築かれていることがわかります。この国府台地の北端部では、旧石器時代からの複合遺跡「国府遺跡」が発見さ れており、縄文人たちもこの台地を適切な場所として選んでいたことがわかります。 そんな中にあって、大型古墳としては一つだけ段丘をはずれた低地の部分に築かれたのが津堂城山古墳です。この古墳は、河内平野に最 初に登場した大型前方後円墳だと考えられています。古市古墳群の中で、最も古い時期の古墳の一つです。古墳の規模や、埋設されていた 石棺・副葬品などの様子から、大王級の墓とも考えられますが、諸説並立していて未だ定説の域に達するものがありません。いったい、被 葬者はどんな人だったのか、たいへん興味深い古墳です。 上の分布図では現存している古墳の全てに番号を付けてあります。その他の古墳については下の部分拡大図で見てください。 |

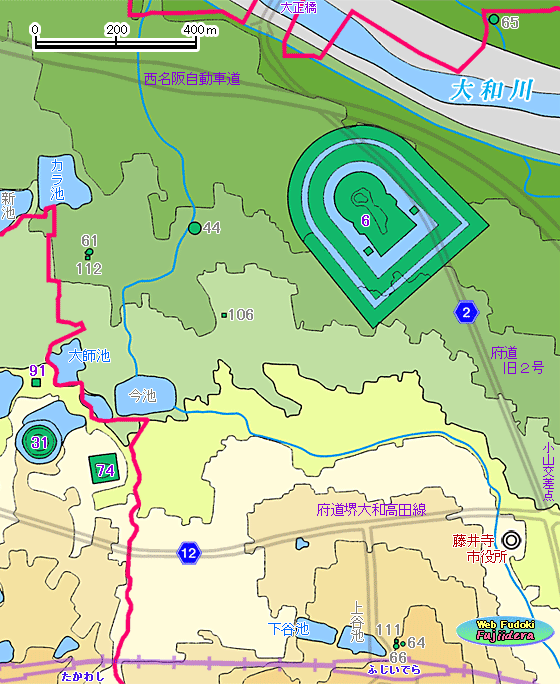

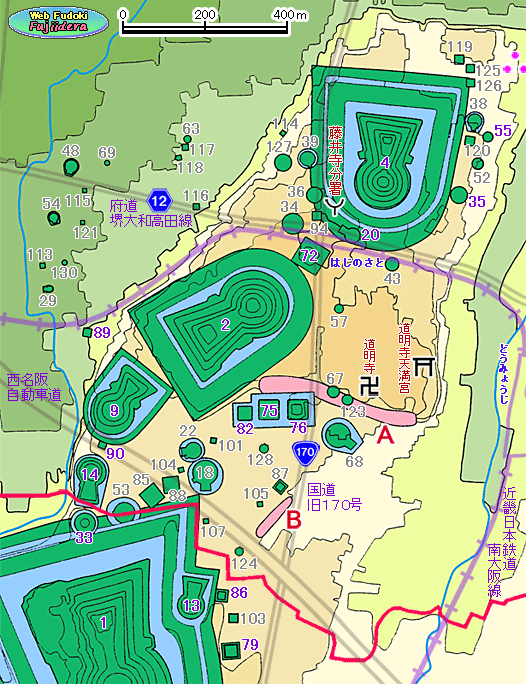

| 【 部 分 拡 大 図 】 | |||

| A 【 古市古墳群の北西部 】 | B 【 古市古墳群の北東部(国府台地と周辺) 】 | ||

|

|

||

| C 【 古市古墳群の南部 】 | 「古市古墳群分布等高線図」について この等高線図は藤井寺市教育委員会発行『津堂城山古墳』(2013年3月) に掲載された「古市古墳群分布図」を基図として作成しました。この分 布図は今までにも同教育委員会文化財保護課編纂の出版物に度々掲載さ れてきました。少しずつ変わってきた部分も見られますが、新しい調査 結果にもとづいて修正されたものと思われます。今回の等高線図製作で は、開始時点で最も新しい出版であった『津堂城山古墳』のものを使用 しました。その後、『古市古墳群を歩く 第3版』(2015年3月)掲載の分布 図に準拠して一部を加除修正しています。 以下に、製作の要点や注意事項を挙げておきます。 ① 製作では、一部等高線の抜け落ちやかすれなどを他の出版物の図を 参考に修正し、段彩となるように着色しました。そして、このページ の表現に必要な線画や文字・記号などを入れました。市域境界・鉄道 ・主要道路・公共施設等です。 ② 段彩は、台地性地形の様子が見やすいように意図的に色を配置しま した。低地部分の緑色系から台地部分の黄色系に変わるところが目立 つのはそのためです。また、全体的に高低差の様子を強調する配色に したため、山地部分の色がかなり濃い茶系色となり、感じとして高い 山地のように見えていますが、実際は100m以下の丘陵地です。 ③ 古墳は分布図に描かれたものに墳丘や堤の緑、周濠の水色の着色し ました。古墳の形・規模を表すことに重きを置いたので、段彩による 高さの表現は省略しました。また、元の「古市古墳群分布図」は今ま での発掘調査にもとづいて推定される築造当時の古墳の形が表されて おり、現在は消滅している堤や周濠を復元した図として描かれていま す。誉田御廟山古墳や市野山古墳、津堂城山古墳が二重の周濠になっ ていたり、古室山古墳や三ツ塚古墳などに周濠が描かれていたりする のはそのためです。また、消滅古墳も推定される規模・形で描かれて います。 基にした分布図は、地形と古墳の分布の関係を表すことが主眼なの で、古墳群の現状を表してはいません。古墳群の現況については、別 ページを見てください。 |

||

|

|||

| ④ 古墳番号は下の一覧表の番号と対応しています。個々の古墳の名称は一 覧表で確認してください。 この古墳番号は『古市古墳群を歩く 第3版』(古市古墳群世界遺産登録推進連絡会議2015年3月)掲載の「古市古墳群分布図」及び「古市古墳群一覧表」に 準拠しています。2014年発行の『藤井寺市文化財分布図』(藤井寺市教育委員会)掲載の新しい情報をもとに、一部の埴輪窯跡群を追加しました。 ⑤ 等高線図に描かれている池や水路は現在の状況ではありません。ある時代の同時期的状況ではなく、江戸初期から現代までの、異なる時期の情況が 混在しています。現在は、水路の一部は改修されており、池も埋め立てられたものが多数あります。地図中では主な池の名称を表示しましたが、グレ ー表示の池は消滅しているものです。また、名称のない池の中にも消滅した池が多数あります。 ⑥ 分布等高線図に表示されている古墳は200年近い時間軸の中で順次築造されてきたものであり、当然ながら初期にはごく少数の古墳しか存在してい ません。この分布図は、あくまで古市古墳群の古墳分布の全体像を示すために作成されたものであって、同時期にこれだけの古墳が存在していたこと を表すものではありません。主要古墳の築造時期については、下段に掲載の『古市古墳群主要古墳編年表』を参照してください。 |

|||

|

|

|||

| ◆◆◆◆◆ 古市古墳群の一覧 ◆◆◆◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 上の市域別・種別の表と下記一覧表は、『古市古墳群を歩く 第3版』(古市古墳群世界遺産登録推進連絡会議 2015年)に 掲載の表に準拠しています。消滅古墳(埋没古墳)については、新たな調査によって確認されるとその数は増えていきます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 【 1 …現存古墳 18,※ …墳丘が壊されて消滅した古墳 ◇ 国指定の史跡 1…世界文化遺産 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 前方後円墳 | ||||||

| 番号 | 古 墳 名 | 墳丘の長さ (m) |

所 在 地 | 区分 | 宮内庁治定陵墓名・備考等 | 世界文化遺産 |

| 1 | 誉田御廟山(こんだごびょうやま)古墳 | 425 | 羽曳野市 | ◇ | 応神(おうじん)天皇恵我藻伏崗陵 | 33 |

| 2 | 仲津山(なかつやま)古墳 | 290 | 藤井寺市 | ◇ | 皇后仲姫命(なかつひめのみこと)仲津山陵 | 26 |

| 3 | 岡ミサンザイ古墳 | 245 | 藤井寺市 | 仲哀(ちゅうあい)天皇恵我長野西陵 | 23 | |

| 4 | 市野山(いちのやま)古墳 | 230 | 藤井寺市 | 允恭(いんぎょう)天皇恵我長野北陵 | 25 | |

| 5 | 墓山(はかやま)古墳 | 225 | 羽曳野市 | ◇ | 応神天皇陵ほ号陪冢 | 38 |

| 6 | 津堂城山(つどうしろやま)古墳 | 210 | 藤井寺市 | ◇ | 藤井寺陵墓参考地 | 22 |

| 7 | 前の山(まえのやま)古墳(軽里大塚古墳) | 200 | 羽曳野市 | 日本武尊(やまとたけるのみこと)白鳥陵 | 45 | |

| 8 | 野中宮山(のなかみややま)古墳 | 154 | 藤井寺市 | |||

| 9 | 古室山(こむろやま)古墳 | 150 | 藤井寺市 | ◇ | 31 | |

| 10 | 野中ボケ山古墳 | 122 | 藤井寺市 | 仁賢(にんけん)天皇埴生坂本陵 | ||

| 11 | 高屋築山(たかやつきやま)古墳(高屋城山古墳) | 122 | 羽曳野市 | 安閑(あんかん)天皇古市高屋丘陵 | ||

| 12 | 白髪山(しらがやま)古墳 | 115 | 羽曳野市 | 清寧(せいねい)天皇河内坂門原陵 | ||

| 13 | 二ツ塚(ふたつづか)古墳 | 110 | 羽曳野市 | 応神天皇陵域内陪冢 | 33 | |

| 14 | 大鳥塚(おおとりづか)古墳 | 110 | 藤井寺市 | ◇ | 32 | |

| 15 | はざみ山古墳 | 103 | 藤井寺市 | ◇ | 37 | |

| 16 | 峯ヶ塚(みねがづか)古墳 | 96 | 羽曳野市 | ◇ | 44 | |

| 17 | 高屋八幡山(たかやはちまんやま)古墳 | 85 | 羽曳野市 | 皇后春日山田(かすがのやまだ)皇女古市高屋陵 | ||

| 18 | 盾塚(たてづか)古墳 | 73 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 19 | 鉢塚(はちづか)古墳(鉢山古墳) | 60 | 藤井寺市 | ◇ | 24 | |

| 20 | 唐櫃山(からとやま)古墳 | 59 | 藤井寺市 | ◇ | ||

| 21 | 蕃上山(ばんじょうやま)古墳 | 53 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 22 | 鞍塚(くらづか)古墳 | 51 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 23 | 稲荷塚(いなりづか)古墳 | 50 | 藤井寺市 | ◇ | ||

| 24 | 水塚(みずづか)古墳 | 47 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 25 | 小白髪山(こしらがやま)古墳 | 46 | 羽曳野市 | 清寧天皇陵い号陪冢 | ||

| 26 | 城不動坂(しろふどうざか)古墳 | 36 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 27 | 青山2号墳 | 33 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 28 | 軽里(かるさと)3号墳 | 33 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 29 | 次郎坊(じろうぼう)2号墳(林9号墳) | 20 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 30 | 軽里4号墳 | 18 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 円 墳 | ||||||

| 番号 | 古 墳 名 | 墳丘の直径 (m) |

所 在 地 | 区分 | 宮内庁治定陵墓名・備考等 | 世界文化遺産 |

| 31 | 島泉丸山(しまいずみまるやま)古墳 | 75 | 羽曳野市 | 雄略(ゆうりゃく)天皇丹比高鷲原陵 | ||

| 32 | 青山古墳(青山1号墳) | 62(72) | 藤井寺市 | ◇ | (造出し(つくりだし)付) | 43 |

| 33 | 誉田丸山(こんだまるやま)古墳 | 50 | 羽曳野市 | 応神天皇陵域内陪冢 | 33 | |

| 34 | 高塚山(たかつかやま)古墳 | 50 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 35 | 宮の南塚古墳 | 40 | 藤井寺市 | 允恭天皇陵は号陪冢 | ||

| 36 | 長持山(ながもちやま)古墳 | 40 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 37 | 越中塚(えっちゅうづか)古墳 | 39(44) | 藤井寺市 | ※ | (造出し付) | |

| 38 | 兎塚(うさぎづか)1号墳 | 36(43) | 藤井寺市 | ※ | (造出し付) | |

| 39 | 赤子塚(あかごづか)古墳 | 34 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 40 | 五手治(ごてじ)古墳 | 33 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 41 | 青山7号墳 | 32 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 42 | 今井塚古墳(はざみ山1号墳) | 32 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 43 | 御曹子塚(おんぞうしづか)古墳 | 30 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 44 | 横江山古墳(小山1号墳) | 30 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 45 | 矢倉(やぐら)古墳(野々上1号墳) | 28(33) | 羽曳野市 | ※ | (造出し付) | |

| 46 | 軽里2号墳 | 25 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 47 | 下田池(しものたいけ)古墳(はざみ山3号墳) | 25 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 48 | 北大蔵(きたおおくら)古墳(林11号墳) | 23.4(28) | 藤井寺市 | ※ | (造出し付) | |

| 49 | 若子塚(わかごづか)古墳(軽里1号墳) | 23 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 50 | 藤の森古墳 | 22 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 51 | 蕃所山(ばんしょやま)古墳 | 22 | 藤井寺市 | ◇ | ||

| 52 | 潮音寺北(ちょうおんじきた)古墳 | 22 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 53 | 狼塚(おおかみづか)古墳(土師の里10号墳) | 21(28) | 藤井寺市 | ※ | (造出し付) | |

| 54 | 沢田古墳(林2号墳) | 20(23) | 藤井寺市 | ※ | (造出し付) | |

| 55 | 衣縫塚(いぬいづか)古墳 | 20 | 藤井寺市 | 允恭天皇陵ろ号陪冢 | ||

| 56 | 落塚古墳 | 20 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 57 | 道端古墳(土師の里3号墳) | 20 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 58 | 白鳥(はくちょう)1号墳 | 20 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 59 | 白鳥(はくちょう)2号墳 | 20 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 60 | サンド山2号墳(はざみ山2号墳) | 20 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 61 | 西代1号墳 | 15.7(19.6) | 藤井寺市 | ※ | (造出し付) | |

| 62 | 翠鳥園(すいちょうえん)12号墳 | 15 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 63 | 元屋敷(もとやしき)古墳(林1号墳) | 15 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 64 | 葛井寺(ふじいでら)3号墳 | 13 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 65 | 大正橋1号墳 | 10 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 66 | 葛井寺(ふじいでら)1号墳 | 10 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 67 | 土師の里(はじのさと)1号墳 | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 68 | 塚穴古墳(土師の里6号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 69 | 古池(ふるち)古墳(林5号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 方 墳 | ||||||

| 番号 | 古 墳 名 | 墳丘の一辺 (m) |

所 在 地 | 区分 | 宮内庁治定陵墓名・備考等 | 世界文化遺産 |

| 70 | 向墓山(むこうはかやま)古墳 | 68 | 羽曳野市 | 応神天皇陵に号陪冢 | 40 | |

| 71 | 浄元寺山(じょうがんじやま)古墳 | 67 | 藤井寺市 | ◇ | 42 | |

| 72 | 鍋塚(なべづか)古墳 | 63 | 藤井寺市 | ◇ | 27 | |

| 73 | 東山(ひがしやま)古墳 | 57 | 藤井寺市 | ◇ | 36 | |

| 74 | 島泉平塚(しまいずみひらつか)古墳 | 50 | 羽曳野市 | 雄略天皇丹比高鷲原陵(島泉丸山古墳と一体で治定) | ||

| 75 | 中山塚(なかやまづか)古墳(三ツ塚古墳・中) | 50 | 藤井寺市 | 皇后仲姫命陵い号陪冢 | 29 | |

| 76 | 八島塚(やしまづか)古墳(三ツ塚古墳・東) | 50 | 藤井寺市 | 皇后仲姫命陵ろ号陪冢 | 30 | |

| 77 | アリ山(蟻山)古墳 | 45 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 78 | 西馬塚(にしうまづか)古墳 | 45 | 羽曳野市 | 応神天皇陵は号陪冢 | 41 | |

| 79 | 栗塚(くりづか)古墳 | 43 | 羽曳野市 | 応神天皇陵ろ号陪冢 | 35 | |

| 80 | 久米塚(くめづか)古墳 | 42 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 81 | 野中(のなか)古墳 | 37 | 藤井寺市 | ◇ | 39 | |

| 82 | 助太山(すけたやま)古墳(三ツ塚古墳・西) | 36 | 藤井寺市 | ◇ | 28 | |

| 83 | 岡古墳 | 33 | 藤井寺市 | |||

| 84 | 割塚(わりづか)古墳 | 30 | 藤井寺市 | ◇ | ||

| 85 | 珠金塚西古墳(土師の里7号墳) | 30 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 86 | 東馬塚(ひがしうまづか)古墳 | 30 | 羽曳野市 | 応神天皇陵い号陪冢 | 34 | |

| 87 | 西清水古墳(土師の里5号墳) | 30 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 88 | 珠金塚(しゅきんづか)古墳 | 27 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 89 | 松川塚(まつかわづか)古墳 | 25 | 藤井寺市 | ◇ | ||

| 90 | 赤面山(せきめんやま)古墳 | 22 | 藤井寺市 | ◇ | ||

| 91 | 隼人塚(はやとづか)古墳 | 20 | 羽曳野市 | 雄略天皇陵い号陪冢 | ||

| 92 | 野々上(ののうえ)古墳 | 20 | 藤井寺市 | 仁賢天皇陵い号陪冢 | ||

| 93 | 大半山(だいはんやま)古墳 | 20 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 94 | 小具足塚(こぐそくづか)古墳 | 20 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 95 | 茶臼塚(ちゃうすづか)古墳 | 20 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 96 | 西墓山(にしはかやま)古墳 | 20 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 97 | 青山4号墳 | 20 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 98 | 藤ヶ丘(ふじがおか)1号墳 | 16 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 99 | 翠鳥園(すいちょうえん)9号墳 | 15 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 100 | 青山6号墳 | 14 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 101 | 土師の里8号墳 | 12 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 102 | 翠鳥園1号墳 | 12 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 103 | 茶山(ちゃやま)1号墳 | 10 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 104 | 土師の里9号墳 | 10 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 105 | 西清水2号墳(土師の里12号墳) | 10 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 106 | 殿町古墳 | 10 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 107 | 西楠古墳(土師の里11号墳) | 8 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 108 | 青山3号墳 | 8 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 109 | 青山5号墳 | 7 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 110 | 翠鳥園2号墳 | 6.5 | 羽曳野市 | ※ | ||

| 111 | 葛井寺(ふじいでら)2号墳 | 5.5 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 112 | 西代2号墳 | 4.5 | 藤井寺市 | ※ | ||

| 113 | 次郎坊(じろうぼう)古墳(林3号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 114 | ヒバリ塚古墳(林4号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 115 | バチ塚古墳(林6号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 116 | 屋敷中1号墳(林7号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 117 | 屋敷中2号墳(林8号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 118 | 屋敷中3号墳(林10号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 119 | 志貴縣主(しきあがたぬし)神社南古墳(惣社1号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 120 | 兎塚(うさぎづか)2号墳 | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 121 | 西出口古墳(林13号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | ||

| 墳 形 不 明 | |||||

| 番号 | 古 墳 名 | 墳 丘 | 所 在 地 | 区分 | 宮内庁治定陵墓名・備考等 |

| 122 | サンド山古墳 | - | 藤井寺市 | 応神天皇陵へ号陪冢 | |

| 123 | 土師の里2号墳 | - | 藤井寺市 | ※ | |

| 124 | 東楠古墳(土師の里4号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | |

| 125 | 長屋1号墳(惣社2号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | |

| 126 | 長屋2号墳(惣社3号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | |

| 127 | 折山(おりやま)古墳 | - | 藤井寺市 | ※ | |

| 128 | 小森塚(こもりづか)古墳 | - | 藤井寺市 | ※ | |

| 129 | 翠鳥園10号墳 | - | 羽曳野市 | ※ | |

| 130 | 尻矢古墳(林12号墳) | - | 藤井寺市 | ※ | |

|

||||||||||

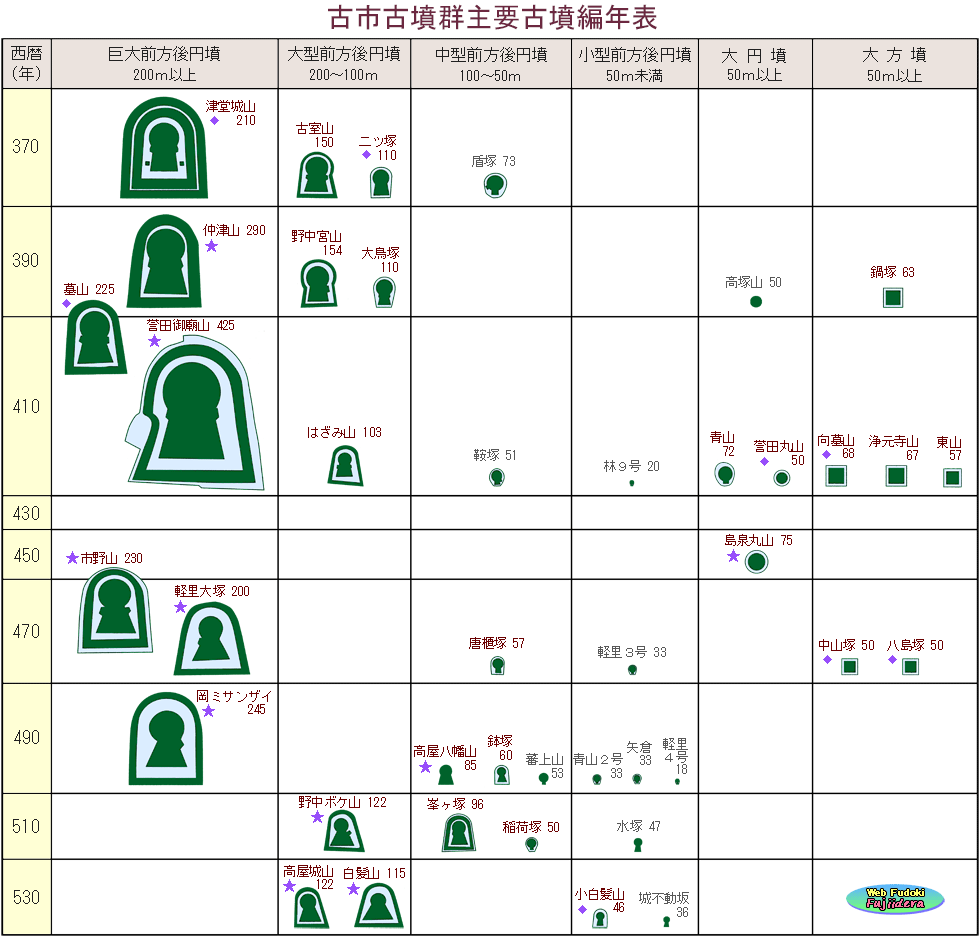

| ◆◆◆◆ 古墳が造られた時期 ◆◆◆◆ |

|

| 『古室山・大鳥塚古墳 附章 狼塚古墳-古市古墳群の調査研究報告Ⅵ- 藤井寺市文化財報告第41集』(藤井寺市教育委員会 2017年)の天野末喜氏論文より ※ 数字は古墳の規模で、前方後円墳は墳丘長、円墳は直径、方墳は一辺の長さを示す。 ★ 陵墓古墳 ◆ 陪冢及び陵墓参考地(津堂城山) ※ 「軽里大塚古墳」は、別名「前の山古墳」が最近では多く用いられている。「高屋城山古墳」は、別名「高屋築山古墳」も多く用いられている。 ※ 古墳名がグレーのものは、墳丘が失われていて現存しないものを示す。(上記一覧表を参照) 罫線を修正して文字を打ち直し、表を再構成。古墳及びタイトル欄を彩色加工し、上記記号を追加。各古墳の形状、大きさ比率は原図の通り。 |

| 古墳はいつ造られたのか-古墳の編年 「古墳がいつ造られたのか」は、「古墳には誰が葬られたのか」と並んで、古墳についての大変大きなテーマです。また、相互に関係し てくる問題でもあります。古市古墳群の大型古墳は、4世紀終わり頃から登場して6世紀まで築造が続いたと考えられています。小型古墳 もそれらに準じています。そもそも、個別の古墳について、「西暦○○年の築造」などというはっきりしたことはわかりません。古墳内部 施設の石室・石槨内や石棺内に、築造時期を明記したものや被葬者の履歴・事蹟を記した墓誌などが納められていれば、ことは簡単に判明 しますが、日本の古墳では墓誌を納める習慣は基本的にはありませんでした。例外的な墓誌発見の例があるだけです。 それでは、どうして「○世紀終わり頃の古墳」などとわかるのでしょうか。19世紀以降、長きに渡って古墳やそれに関わる遺跡の考古学 的な調査・研究が積み重ねられてきました。その成果として、時代を知ることのできる様々な指標となる遺物を比較・判定することで、大 まかな築造順序や築造時期が推定できるようになってきました。重要な手掛かりとなったのは、長年埋設されていても腐敗せず変化しにく い土器や埴輪でした。全国の多くの古墳や遺跡から出土した土器・埴輪の製法や様式などを比較研究することで、だんだんそれらの変遷過 程がわかってきたのです。土器・埴輪の製作順序がわかるということは、その土器・埴輪の埋まっていた遺跡や古墳の順序もわかるという ことです。こうして長年の調査・研究によって、古墳の大まかな築造時期がわかってきました。古墳の築造順序を判定し、築造時期の推定 を行うことを「古墳の編年」と言います。その手掛かりとなる土器・埴輪にも同様に「土器の編年」「埴輪の編年」があります。 土器・埴輪のほかにも、古墳そのものにも、築造の方法や形の様式に変遷があります。出土遺物の編年とつき合わせることにより、より 詳しい古墳の編年ができるようになるわけです。近年に著しく進歩した年輪年代測定法や炭素年代測定法などの科学的手法の導入により、 古墳の編年はさらに進んできています。土器や埴輪の編年も大きく進歩しています。以前には古墳の変遷過程は5~6期に分けて考えられ ていましたが、その後の研究の進展によって時期区分がより細かくなりました。最近では11期に渡る区分もよく用いられています。 古市古墳群の編年と陵墓古墳 上の「古市古墳群主要古墳編年表」は、『古室山・大鳥塚古墳 附章 狼塚古墳-古市古墳群の調査研究報告Ⅵ- 藤井寺市文化財報告第 41集』(藤井寺市教育委員会 2017年)に掲載の天野末喜氏の論文「古市古墳群の被葬者像について」からお借りしています。 Web画面で見 やすいように彩色して再構成しました。多くの研究者が古墳の編年表を提示されていますが、それらの多くは「○期~○期」という区分を 示すもので、時期の入ったものでも、「○世紀初め頃」とか「○世紀中葉」などというものです。つまり、研究者向けになっていて、私た ちのような一般人にはわかりにくいものが多いのです。その点、上の天野氏の編年表は「○○年」という数十年単位の西暦が明記されてい て、素人の私にはわかりやすく、時代をイメージしやすいと思いました。もっとも、考古学的にはかなり勇気の要ったことではなかったか とは思いましたが。天野氏は、藤井寺市で初めての文化財調査・保護の専門職として就任された方で、長年市内の古墳や遺跡の調査・研究 に従事してこられました。長年の研究成果の一部が、上の編年表に表されていると思います。古市古墳群に限定した古墳の編年表自体が少 なく、私はこの表を見て、大いに助かると感じました。 さて、上の表に私は ★ ◆ の記号を付け加えました。★印の古墳は、宮内庁によって「陵墓」に治定されている古墳です。記号を付けた ねらいは、陵墓、特に天皇陵の築造順序をわかりやすく見ていただくためです。河内平野に最初に誕生した巨大前方後円墳とされる津堂城 山古墳は、大王墓と見ても不思議のない規模と造りですが、現在のところ、石槨が埋設されている後円部頂だけが陵墓参考地に治定されて いるだけで、陵墓には治定されていません。以下、古い順に並べて見ます。仲津山古墳(仲姫皇后陵)→誉田御廟山古墳(15応神天皇陵)→島 泉丸山古墳(21雄略天皇陵)→市野山古墳(19允恭天皇陵)→軽里大塚古墳(前の山古墳)(日本武尊陵)→岡ミサンザイ古墳(14仲哀天皇陵)→野 中ボケ山古墳(24仁賢天皇陵)→白髪山古墳(22清寧天皇陵)・高屋城山古墳(高屋築山古墳)(27安閑天皇稜)となります。数字は何代目の天皇 かを示しています。間の代の天皇陵は、百舌鳥古墳群や奈良県などの他地域に治定されています。お気づきのことと思います。陵墓の築造 時期の順と、天皇の歴代順とが合いません。天皇の生前に陵築造を行った例があったとしても、明らかにおかしい部分があります。仲哀天 皇は応神天皇の父とされる人です。日本武尊(やまとたけるのみこと)は、仲哀天皇の2代前の景行天皇の王子とされる人です。百舌鳥古墳群でも 同じような問題が見られます。 古墳の編年と陵墓古墳の被葬者 現在の陵墓の治定は、幕末から明治の中頃までに行われたそうです。当時はそれなりに文献精査や現地調査が行われ、当時得られる最大 の知見をもって治定されたことでしょうが、その後の調査・研究によって、明らかに治定の誤りと思われる例があちこちに出てきました。 「そこまでわかってて、何で直さへんの?」と、かつて私の前にいた小学生たちは問いました。敢えて端的に言えば、これは“大人の事情” でしかありません。何の計算も無く事実関係を知れば、小学生の問いは至極まっとうな疑問です。 宮内庁書陵部にも考古学の専門家はいます。上記のような問題点はずっと以前から先刻承知のことだったはずです。しかし、残念ながら 宮内庁は行政機関であって、研究機関ではありません。現在の宮内庁には陵墓の調査を行って治定を見直すつもりなど微塵もありません。 ただひたすら、皇室先祖の陵墓の静謐(せいひつ)と安寧を維持するための管理と修補が最も重要な陵墓業務なのです。仮に宮内庁が方針転換し て陵墓調査を行い治定を見直すとした場合、大変な作業になることは目に見えています。膨大な時間と費用が必要となることでしょう。お そらくは何十年という単位の時間を要する事業になります。単に応神天皇陵と仲哀天皇陵の治定を入れ替えれば済むという話ではないので す。必ず他の陵墓に波及していきます。パズルのようにならざるを得ないのです。そして、どうしても最後の一つのピースが埋まらない、 ということになるでしょう。現代考古学の成果である古墳の編年のどこかに重大な誤りが潜んでいたのか、古事記や日本書紀が伝える陵墓 の記述に誤りや或いは意図的な虚偽や創作があったのか、それらの可能性は広く存在し得るものです。 参考に、古墳時代専門の博物館である大阪府立近つ飛鳥博物館の前館長で、古墳研究で著名な白石太一郎氏の言葉を紹介しておきます。 『… このことは、『帝紀』にもとずいたと考えられる記・紀の陵墓記載と考古学的な百舌鳥・古市古墳群の大王墓に関する研究成果を整 合的に理解し、説明することが不可能に近いことを示すものというほかありません。これは考古学的な巨大古墳の編年に誤りがあるのか、 あるいは記・紀の王統譜ないしその陵墓記載に誤りがあるためかのいずれかでしょう。またその双方による結果かもしれません。ただ私は 考古学の立場から、最近の円筒埴輪の編年研究の成果はほぼ信頼に値するものと考えており、記・紀の王統譜やその陵墓記載に問題がある のではないかと考えています。ここでは、百舌鳥の三陵の問題を例に検討しましたが、現在の学問研究の段階では、考古学的研究の成果と 記・紀の陵墓記載を総合して、百舌鳥や古市古墳群の陵墓古墳の被葬者を総体的・総合的に明らかにすることは、不可能であると結論せざ るをえません。』〔『大阪府立近つ飛鳥博物館図録55』(大阪府立近つ飛鳥博物館 2011年)掲載の白石太一郎「百舌鳥・古市の陵墓古墳に ついて」より〕。この被葬者問題は、日本考古学が永遠に抱えるテーマとなるのかも知れません。 |

| 古 墳 の 大 き さ 古墳の大きさは、前方後円墳は墳丘の長さ、円墳や方墳なら直径や一辺の長さで表すのが一般的です。したがって、現地にある古墳の 実際の規模は、これらの数値よりも大きいのが普通です。特に前方後円墳の場合、周濠(堀)や堤を含む大きさは、墳丘だけの大きさに比 べてずっと大きいものになります。 誉田御廟山古墳の墳丘長は425mですが、周濠と内堤を含む総延長は650mにもなります。これだけ違いが大きくなるのに、なぜ「古 墳の長さは650m」というふうに表さないのでしょうか。実は、誉田御廟山古墳の大きさは、もっと大きいものであったことがわかって います。現在ある古墳の外側には、さらに外濠と外堤が存在していたのです。つまり、二重に周濠と堤を巡らせていたのです。古墳の西 側には、外濠と外堤の一部と推定される地形が残っており、国史跡に指定され行政によって保護されています。この地形は、地形図や航 空写真で簡単に確かめることができます。 このように現在ある古墳の中には、造られた当初とは違う大きさになっているものがたくさんあります。前方後円墳では、誉田御廟山 古墳のように、外濠や外堤がかつて存在したと推定される古墳が各地にあります。円墳や方墳も同じです。そうであれば、現在ある古墳 の全体長などで大きさを比べても、古墳の元々の大小関係を表さないことになります。元々の全体の規模がよくわかっていない古墳の大 きさを、今残っている部分の大きさで表すことには無理があるのです。 周濠や堤に比べて墳丘部分は大きさや形が残りやすく、今存在するものの大きさとして事実を表すことができるし、どの古墳にも必ず 存在するお墓としての中心部分です。お墓としての中心部ということは、お墓の最も重要で本質的な部分ということです。その大きさは 被葬者の持っていた権力や財力の大きさに深く関わります。 付属施設である周濠や堤の部分が民有地化して、農地や住宅地になってしまっていても、墳丘だけは残っている古墳が多数あります。 元々あったのかどうかよくわからない周濠の大きさの扱いによっては、古墳の大きさの表し方があいまいなものになってしまいます。墳 丘は形が多少変形していても、埋まっている埴輪や葺き石などから元の形や大きさを推定できます。 このように考えると、どの古墳でも共通して扱える古墳の大きさを表す事実データは、墳丘についてのものだということになってくる わけです |

| 「○○天皇陵古墳」という呼称 一定ではなかった天皇陵の呼称 最近、市や府の刊行物などに「○○天皇陵古墳」という呼称がよく出てきます。以前の藤井寺市発行の文化財図書には一切見られなか った呼称です。ある頃から登場してきた言い方ですが、私はこれにはかなり違和感を覚えます。 宮内庁によって天皇陵に治定されている古墳は、例えば「惠我藻伏崗陵(えがのもふしのおかのみささぎ)」(応神天皇陵)などという正式陵墓名 が付けられていますが、一般には「応神天皇陵」が広く通用しています。ところが、学問として古墳を扱う考古学界などでは、天皇陵に 治定されている場合でも、「誉田御廟山古墳」というような古墳としての呼称が用いられてきました。つまり、二つの呼称が併存してい たのです。「皇室の陵墓」という視点で語る時には「○○天皇陵」で、古墳として扱う時には「○○古墳」で、という使い分けが広まっ てきていたのです。これもある時期から広がってきたことですが、それ以前は一般には「○○天皇陵」や「○○帝陵」「○○陵」など、 天皇名を冠した呼称が広く使われてきました。どうして2種類の呼称が併存するようになったのでしょうか。 戦後の考古学のめざましい発展により、出土した土器や埴輪の編年作業が大きく進歩しました。古墳についても様々な角度から編年が 試みられてきました。さらに、近年発達してきた放射性炭素年代測定法や年輪年代測定法など科学的手法による年代測定も加わり、遺跡 や出土遺物の年代特定や絞り込みが飛躍的に進んできました。そんな中で、それ以前から疑問を持たれていた天皇陵の年代が、より大き な問題として明らかになってきたのです。記紀で示されている天皇の在位期間や没年と、その陵とされている古墳の年代が大きくずれて いたり、時期の前後関係が矛盾していたり、考古学的には大きな課題となってきました。 そんな状況を憂慮して故・森浩一氏(同志社大学)は、被葬者がはっきりしない陵墓も所在地名を基本とした呼称を使うべきだと提唱し たのです。もともと古墳は所在地名で表す慣習であり、陵墓だけが個人名で呼ばれていました。その個人名があてにできないとなれば、 他の古墳と同様に扱うべきだという考えです。この提唱は考古学界では割と早くに受け入れられて、各陵墓にも所在地や伝承名に基づく 呼称が付けられました。地元で昔からあった伝承名が復活した所もありました。考古学界での変化はやがて一般社会にも広がり、様々な 書籍・刊行物などでも新しい古墳名が使用されるようになりました。それらの結果として、「応神天皇陵」と「誉田御廟山古墳」が併存 して用いられてきたわけです。では、それがなぜ「応神天皇陵古墳」などという呼称になったのでしょうか。 世界文化遺産登録推進事業と呼称の変化 「○○天皇陵古墳」という呼称が登場したのは、ここ数年前のことです。ある事業展開が始まってからのことでした。そう、百舌鳥・ 古市古墳群の世界文化遺産登録を目指す推進事業です。この事業を推進する地元3市と大阪府が登録推進事業を担う事務局をつくり、次 々とPR活動を展開していきました。そんな中で刊行された冊子やPRパンフに「○○天皇陵古墳」という呼称が登場してきたのです。 大阪府や参加各自治体には、古墳などの文化財保護事業に従事する専門技師が少なからずおられます。彼らにとって「○○天皇陵古墳」 の呼称を用いることは、おそらくは苦渋の決断であったろうと推察されます。考古学の専門家として、古墳の地名呼称を用いることが普 通になっていたからです。 問題の核心は、やはり天皇陵そのものの扱いにあったと思われます。陵墓を管理する宮内庁は、陵墓は天皇家の先祖を祀る墓である、 という立場で一貫しています。被葬者の曖昧さを指摘されても、学界からの発掘調査要請を受けても、頑として応じることはありません でした。最近になって、ようやく墳丘周辺の工事調査に一部の学者の立会を認めるようになった程度です。正しい被葬者を探るための調 査などは論外、という立場は変えていません。このような状況下で世界文化遺産登録を目指すとなると、宮内庁の同意や協力無くしては 登録申請など成立し得ません。2019年7月に世界文化遺産登録に決定した構成資産の古墳49基の中には、7基の陵墓が含まれています。 その内5基が天皇陵です。宮内庁が「天皇陵」という位置づけを一歩も譲らない以上、呼称の中に「天皇陵」を入れざるを得なかったことで しょう。 一方、登録申請する文化遺産の総称が「古墳群」である以上、登録を推進する自治体としても「古墳」を外すことはできません。妥協 の産物として「○○天皇陵古墳」が誕生したわけです。「『○○天皇陵』と呼ばれている『古墳』です」という解釈と、「『○○天皇陵』 であるが『古墳』の一種でもある」という解釈を併存させることができました。かくして、いわゆる“玉虫色”の呼称が流布することに なってしまいました。というのは、あくまで私の推論です。ことはもっと単純だったかも知れません。登録推進事務を担った人たちの中 には、古墳の専門家ではない多くの行政マンもいたことでしょう。「考古学者の使う古墳名ではようわからん。昔から知られている天皇 陵名の方が一般市民には通りがええんちゃうか。」などと言うことで、とにかく世界遺産登録の実現を目指した、という推論もしてみま した。 登録決定後にも新たな課題が 今や、天皇陵に関する書物以外でも「○○天皇陵古墳」が使用されている例を散見します。個人的には、私はこれ以上広がらないこと を願っています。「天皇陵をめぐる」などをテーマとする書物や記事ならまだしも、古墳を論じる書物などではやはり地名呼称を用いる べきだと思うからです。幸いなことに一部のメディア、例えば朝日新聞などは、現在も「○○古墳(伝◇◇天皇陵)」という表記の仕方を 維持しています。言論機関としての矜持のような見識を感じます。他の歴史書出版社などもそうあってほしいと願わずにはおられません。 それにしても、世界文化遺産に登録された百舌鳥・古市古墳群の陵墓の扱いは、いったいどうなるのでしょうか。古墳の専門家の多く は、現在の陵墓とされる古墳に冠されている天皇・皇后などの人物名と実際の被葬者とが一致しているとみられる古墳は、ごく少数であ ると見ています。今後の考古学の進展によってさらに新たな知見が加われば、陵墓古墳の呼称と実際の被葬者とのずれがより大きなもの になるのは明かです。 国連機関が世界が守るべき文化遺産として認めた古墳群の名称が、実は中身と一致していなかった、ということが世界に知られていく のです。しかも、登録申請以前にわかっていたことなのです。これは、世界に対して甚だ失礼なことに他なりません。何よりも、被葬者 である天皇などの皇室祖先に対して失礼きわまりないことです。その一方で、本当は○○天皇の陵である可能性の高い古墳が、十分な保 護保存の措置を取られないままとなっている例もあるのです。これらの問題は、世界文化遺産に登録されることで帳消しになることはあ りません。むしろ、登録されたことでより問題性は大きくなることでしょう。登録決定は、“大きな課題”のスタートとも言えます。 |

| 【 参 考 図 書 】 | 『 藤井寺市の遺跡ガイドブック No.6 新版・古市古墳群 』(藤井寺市教育委員会 1993年) |

| 『 津堂城山古墳-古市古墳群の調査研究報告Ⅳ- 藤井寺市文化財報告第33集 』(藤井寺市教育委員会 2013年) | |

| 『 古室山・大鳥塚古墳 附章 狼塚古墳-古市古墳群の調査研究報告Ⅵ- 藤井寺市文化財報告第41集 』(藤井寺市教育委員会 2017年) | |

| 『 古市古墳群を歩く 第3版』(古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議 2015年) | |

| 『 大阪府立近つ飛鳥博物館図録42 応神大王の時代-河内政権の幕開け-』(大阪府立近つ飛鳥博物館 2006年) | |

| 『 大阪府立近つ飛鳥博物館図録55 百舌鳥・古市の陵墓古墳 巨大前方後円墳の実像 』(大阪府立近つ飛鳥博物館 2011年) | |

| 『 天皇陵の近代史 』(外池 昇 吉川弘文館 2000年) | |

| 『 歴史のなかの天皇陵 』(高木博志・山田邦和 思文閣出版 2010年) | |

| 『 日本史リブレット97 陵墓と文化財の近代 』(高木博志 山川出版社 2010年) | |

| 『 天皇陵の誕生 』(外池 昇 祥伝社 2012年) | |

| 『 天皇陵 』(矢澤高太郎 中央公論新社 2012年) | |

| 『 古代史研究の最前線 天皇陵 』(洋泉社編集部 洋泉社 2016年) 〈 その他 〉 |