2.3.5 終戦と三国干渉

開戦以来、日本軍は清軍に対して優位に戦いを進め、イギリスやロシアの仲介のもと、講和条約締結に至ったが、ロシアはドイツ・フランスと組んで介入し、日本が獲得した遼東半島を清に返還させた。

なお、講和条約で戦争がすべて終わったわけではなく、この後、台湾や朝鮮の民衆との戦いが続く。

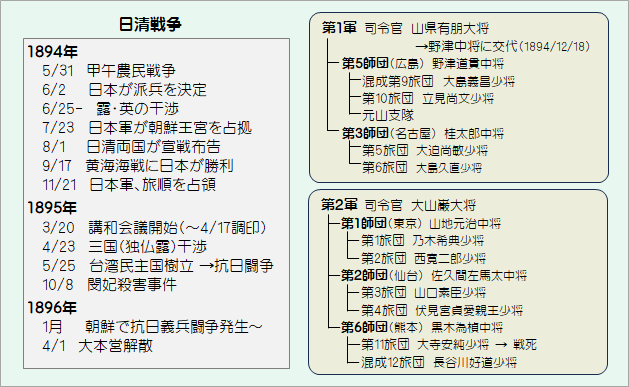

図表2.5(再掲) 日清戦争の経緯と軍の編成

註)軍の編成は、大谷「日清戦争」,P76・P119 による。

(1) 鴨緑江渡河から海城へ註235-1

平壌を制して朝鮮を確保した後、国境の河である鴨緑江(おうりょくこう)を越えて、清国へ入り、「直隷※1決戦」に臨むという計画であった。山県司令官は9月25日に平壌に到着し、10月1日に第1軍の北進を命じた。ここでも食糧不足に苦労しながら進軍を続け、10月22日には全軍が鴨緑江の左岸に到着した。10月25日朝から渡河作戦が始まり、浅瀬を渡ったところで、清側との戦闘が始まった。その夜は付近に露営したが、翌朝、九連城にいた敵はすでに退散して城はもぬけの殻になっていた。

※1 直隷は、現在の河北省(北京周辺)の地域をさす。

付近の拠点を確保した後、12月1日、桂太郎第3師団長に海城攻略の命令が出た。第3師団は12月13日に海城を確保したが、その後の戦闘で多数の戦死者と凍傷患者を出した。

12月18日、山県有朋司令官が解任された。理由は体調不良で、気管支や胃腸の病気が悪化していたのは事実だが、山県が独断で海城攻撃を決断したため、大本営の川上操六参謀次長らが画策したという説もある。

図表2.6(再掲) 日清戦争地図

出典) 大谷「日清戦争」P2,P11などをもとに筆者作成

(2) 旅順攻略戦註235-2

平壌の戦いと黄海海戦後の9月21日、大本営は旅順半島攻略を目的に第2軍の編成を開始した。第2軍の先陣として第1師団は海軍の支援を受け、10月24日から30日にかけて大連北東の花園口に清軍の抵抗を受けることなく上陸した。11月6日金州城を占領し、14日、旅順に向った。

11月21日未明から旅順で本格的な戦闘が始まったが、士気の低い清軍は昼頃から撤退を始め、日本軍は薄暮の中で旅順を占領した。22日には各部隊が旅順周辺の砲台の占領と敗残兵の掃討にあたり、25日頃まで続いた。

旅順虐殺事件

11月21日の攻撃で日本軍は旅順の主要部を制圧し、その日の夕方以降、市街と周辺の掃討を行ったが、その過程で日本軍は捕虜と非戦闘員を無差別に殺害した、と欧米の新聞・雑誌が報道した。現在、中国側はその被害者数を2万人とし、旅順の万忠墓祈念館で事件の模様が展示されている。

参謀総長有栖川宮は12月20日、大山司令官に民間人や捕虜の殺害及び掠奪の真偽をただす書簡を送った。大山は無差別の殺人や捕虜の殺害があったことは認めたが、掠奪については否定している。従軍した兵士や将校の日記などにも戦闘以外での無差別殺人の記載が多数ある。例えば、第1師団の窪田仲蔵上等兵の日記には、「…敵と見たら皆殺しにせんと一同語り進む」とあり、また、関根房次郎上等兵は「…土民といえども我が軍に妨害する者は残らず殺すべしとの令あり」、さらに敗残兵掃討の過程で逃げ遅れた清軍兵士を「皆之を討ち殺し」という記録もある。

{ 犠牲者数が1万を超えることはあり得ないが、旅順とその周辺で日本軍が殺害した清軍兵士は4500名を超える可能性があり、その中には…戦闘による死者だけでなく、捕虜にすべき兵士の殺害や民間人の殺害が含まれていたことは確かな事実である。}(大谷「日清戦争」,P132)

この事件は英米仏の新聞やロイター通信社なども記事を送っており、世界に報道された。アメリカやイギリスの記者の中には、日本が文明国であることに疑問を呈する者もいたが、伊藤首相は意気上がる軍部の調査・処分などは行わず、もっぱら弁明に終始した。ただこの時の経験が日露戦争で国際法を重視する姿勢につながったであろうことは容易に想像できる。

*補記; 日本近現代史研究家の渡辺惣樹氏は、著書「朝鮮開国と日清戦争」において、旅順虐殺に関するニューヨーク・ワールド紙等の記事などを掲げた後、米国観戦武官オブライエン大尉の報告書には、「捕虜の殺害などはあったが、11月22日、23日の虐殺は見ていない、この程度の事件は世界のどの軍隊にもある」と書かれている、とした後、大谷「日清戦争」から、「大規模の殺害は…22日以降も続いた」、「文明戦争は…尊重されず、旅順虐殺につながった」という文章を引用して、「そうであるならば…オブライエン報告書が嘘であることを証明しなくてはならない」と書いている。

大谷氏は上述のように大山司令官や将兵たちの日記などをもとに結論を導出しているのだが、渡辺氏はそれらの論拠には一言も触れていない。また、オブライエン本人は22日1日中、23日は午後だけ旅順市内にいた、と述べているが、この両日の掃討戦は旅順市外で行われているので、見ていないのは当然である。オブライエン報告書ひとつだけ、それも捕虜虐殺の存在を認めた上で「他の軍隊にもあること」という個人的感想だけをもとに旅順虐殺事件は大した事件ではない、かのように断言するのはかなり乱暴な論理である。

(3) 遼河平原掃討作戦註235-3

第1軍は桂太郎率いる第3師団などが、遼東半島の西側付け根に流入する遼河一帯で兵力に勝る清軍の攻撃を受け防御に苦しんでいた。12月に山県有朋の後を継いで軍司令官となった野津はこの周辺にいる約5万の清軍を撃破する必要性をたびたび大本営に申し入れていた。大本営はなるべく多数の兵力を直隷決戦に参加させるため、兵力の消耗を嫌って、野津の申し入れを拒否していたが、度重なる具申に2月6日、それを許可した。

第2軍から第1師団の応援も得て、2月初旬から3月にかけて遼河平原の各所で激しい戦闘が繰り広げられ、日清戦争で最大の作戦となった。多数の清軍兵力を撃破して、後述の山東作戦や早期講和を容易にしたが、1000名近い死傷者と12千名の凍傷患者を出して兵力を消耗させることになった。

(4) 山東作戦と台湾占領註235-4

黄海海戦(9月17日)のあと、10月8日にイギリスから、11月6日にはアメリカから、日清両国に仲裁の提議があった。日本政府はこの両方を拒否したが、清国は旅順陥落の翌日11月22日、日本に講和の申し入れをした。大本営は直隷決戦に固執したが、伊藤首相は講和条件を有利に導くことを考え、山東半島の威海衛の攻略と台湾の占領作戦を実施すべき、との意見書を大本営に提出し、12月14日、威海衛(山東)作戦が決定された。

山東作戦

旅順攻略後、日本に戻っていた第2軍の第2師団と第6師団の第11旅団は、1895年1月10日から宇品などから逐次出航した。1月20日から山東半島先端の栄城に上陸し、威海衛を目指し、2月2日までに威海衛の砲台と市街を占領した。2月3日から日本の連合艦隊が砲撃を開始し、定遠などを撃沈した。2月11日清海軍の丁汝昌提督や定遠の艦長など幹部は服毒自殺し、14日清軍は降伏した。

台湾占領作戦

台湾占領作戦は講和条約による台湾割譲の既成事実を作るため、台湾島の西、大陸との間にある澎湖(ほうこ)諸島を占領する作戦である。予定した第1軍が遼河平原の戦闘に苦戦したために遅れ、3月1日、連合艦隊は佐世保を出航して澎湖諸島に向い、3月25日に占領した。

占領後、島内でコレラが大流行し、甚大な被害者を出すことになる。

(5) 下関講和条約註235-5

上述のように英米からの仲介をきっかけに、日本政府も講和条件の検討を始め、朝鮮の独立、領土割譲、賠償金獲得などが挙げられたが、領土割譲についての欧米の反応が厳しい一方、軍部のみならず国内世論も大陸や台湾に過大な領土割譲を求める声が噴出していた。

清国側全権の李鴻章は随員など100名以上を従えて3月19日に下関に到着、3月20日から交渉が始まった。李鴻章は、「日本の戦争目的は朝鮮の独立にあったのだから、朝鮮の独立を確約すべきであり、また朝鮮の独立とは無関係な遼東半島や台湾の割譲を求めるのは筋違い、さらに賠償金は日本がこの戦争で実際に使った約1.5億円に限るべき」など、理にかなった主張を展開した。

3月24日、3回目の会談が終り、清国代表団が宿舎に帰る途中、李鴻章は日本人の暴漢に拳銃で狙撃された。暴漢は「日本の戦果は不十分であり、戦争を継続させるために李鴻章を殺害しようとした」と供述している。対日批判を憂慮した天皇は専門医などを派遣して治療に当たらせた、結果、李鴻章は4月10日から交渉に復帰した。

4月中旬になると直隷決戦のために兵士を満載した輸送船が下関海峡を次々と通過し、これを目撃した李たちは北京を説得して日本側の講和条件を受けいれることを了承させた。そして4月17日の第7回会談でほぼ日本案通り(賠償金が減額)合意が成立し、下関講和条約が調印された。主な内容は以下の通りである。

- ・清は朝鮮が独立自主の国であることを承認する

- ・遼東半島、台湾、澎湖諸島を日本に割譲

- ・賠償金2億両(日本円約3億1100万円)を日本に支払う

- ・清と欧州各国間条約と同レベルの日清通商航海条約などを締結する

(6) 三国干渉註235-6

下関条約調印6日後の4月23日、ロシア・ドイツ・フランスの駐日公使が外務省の林董(ただす)外務次官を訪ね、遼東半島の領有は北京に対する脅威となるだけでなく朝鮮の独立を有名無実にし、極東の平和に障碍を与える、と述べて遼東半島の放棄を迫った。日本の遼東半島領有が清国と朝鮮に対する勢力拡大の拠点となることを警戒したのである。これに先立つ4月8日、ロシアは英仏独に遼東半島放棄を日本に勧告することを提案し、仏独は同意したが、イギリスはロシアの南下政策に対する抵抗勢力である日本との対立を好まず参加を拒否していた。

露仏独は、日清戦争の開戦後、戦況の変化に対応するため東アジア海域に強力な海軍を配備しており、3国は軍事力を行使するつもりはなかったものの、日本への圧力となった。

日本政府と国民の反応

日本政府は、4月24日に御前会議を開いた後、翌25日、舞子(神戸の西)で静養中の陸奥外相を交えて対応を協議、陸奥の意見に従い、清に対しては一歩も譲らず、三国に対して干渉の撤回もしくは緩和を求めて交渉することを決めた。そしてドイツの切り崩し、イギリスへの協力依頼をなどを行ったが、いずれもうまくいかなかった。清からは講和条約の批准延期の申し入れがあり、5月4日、伊藤、陸奥、樺山海軍軍令部長らの協議により、三国干渉を全面的に受諾することに決した。5月8日、清と批准書交換を行った後、再交渉を行い、同年11月8日遼東半島を還付するかわりに3000万両を得る条約を結んだ。

こうした日本政府の対応は勝利に沸き立つ日本国民に冷水をあびせかけ、政府を「屈辱外交」、「弱腰外交」と非難するとともに、三国干渉を主導したロシアへの報復心として凝縮されていった。その国民心理は「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)という言葉で表され、国力増強と仇討の達成を目指すスローガンとして共有されていった。

欧米人の反応と黄禍論

イギリスの新聞「タイムズ」は4月23日に次のような記事を載せている。

「中国が今後も眠れるままであることが保証されていたならば、日本が突如その陸海軍力の意識に目覚め、それを使い始めなかったならば、おそらく我が国はこの2,3世代の間行ってきたとおりのことを続けることができており幸せだっただろう。しかしもう元に戻ることはできない。極東には新しい世界が誕生したのだ。我々はそれと共存し、最大限に利用しなければならない」。(原田「日清・日露戦争」,P191)

また、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世は1895年4月から秋にかけてロシア皇帝ニコライ2世宛てに数通の書簡を送っているが、そのうちの1通にいわゆる黄禍論を象徴する版画があり、「ヨーロッパの諸列強が一致して、仏教や異教や野蛮の侵入に抵抗し、十字架の擁護に立ち上がる」という解説が付けられている。(歴史学研究会編「強者の論理」/杉原達「黄禍論」,P182-P184)

なお、「黄禍論」については拙サイト(ヨーロッパが歩んだ道/4.2.5 日露戦争と清朝の滅亡/コラム 黄禍論)にも解説がある。

2.3.5項の主要参考文献

- 大谷正「日清戦争」、中公新書、2014年6月25日

- 姜在彦「新訂 朝鮮近代史」、平凡社、1994年8月1日

- 原田敬一「日清・日露戦争」、岩波新書、2007年2月20日

- 原田敬一「日清戦争論」、本の泉社、2020年4月24日

- 海野福寿「韓国併合」、岩波新書、1995年5月22日

- 佐々木雄一「近代日本外交史」、中公新書、2022年10月25日

- 渡辺惣樹「朝鮮開国と日清戦争」、草思社文庫、2016年10月10日

- 歴史学研究会「強者の論理」、東京大学出版会、1995年10月25日

- 山室信一「日露戦争の世紀」、岩波新書、2005年7月20日

- 坂野潤治「日本近代史」、ちくま新書、2012年3月10日

2.3.5項の註釈

註235-1 鴨緑江渡河から海城へ

大谷「日清戦争」,P112-P118・P142-P146

註235-2 旅順攻略戦

大谷「同上」,P119-P139 原田「日清・日露戦争」,P75-P77 渡辺「朝鮮開国と日清戦争」,P370-P380

註235-3 遼河平原掃討作戦

大谷「同上」,P146-P148

註235-4 山東作戦と台湾占領作戦

大谷「同上」,P148-P152 原田「日清・日露戦争」、P85

註235-5 下関講和条約

大谷「同上」,P213-P219 原田「日清・日露戦争」、P84-P86 佐々木「近代日本外交史」,P53-P55 坂野「日本近代史」,P250

{ 直隷決戦ではその先頭になって山海関付近に上陸する予定の近衛師団と第4師団の最後の部隊が4月13日に宇品を発った… 下関講和会議の開始と李鴻章が遭難したことにより、列国の干渉を招くことなしに直隷決戦を実施することは事実上不可能になった。…列強は東アジア地域に艦隊を増強し、軍事能力を高めていた。特にイギリスは…1万トン級の戦艦と7500トン級の大型巡洋艦を中心とする艦船を増派し…日本海軍よりはるかに強力な海軍力であった。}(大谷「同上」,P211-P213<要約>)

註235-6 三国干渉

大谷「同上」,P220-P222 原田「日清・日露戦争」、P186-P191 佐々木「同上」,P56-P57 山室「日露戦争の世紀」,P50-P55・P79-P82)

{ (帝室編修官だった)渡辺幾次郎は著書「日清・日露戦争秘話」(千倉書房、1937年8月19日刊)で、「領土拡張を戦利品として求める伊藤・陸奥の考え方は「権道」であり、清国に遼東半島不割譲などを約束させることに止めておけば、「後の日露戦争の原因は生じなかった」とする。}(原田「日清戦争論」,P36)