2.3.4 開戦

ロシア、イギリスの干渉(調停)は失敗し、日本は朝鮮の内政改革を名分に朝鮮王宮の占拠事件を引き起こし、日清戦争が始まった。

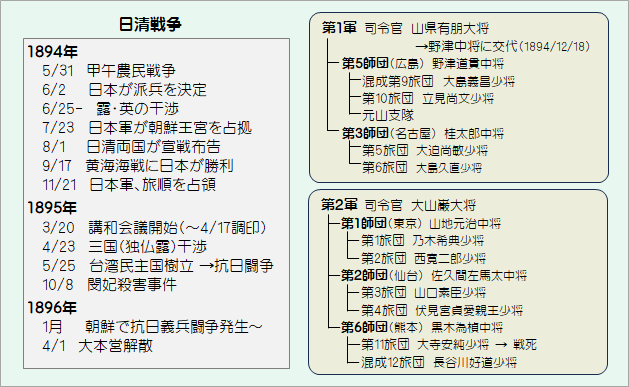

図表2.5(再掲) 日清戦争の経緯と軍の編成

註)軍の編成は、大谷「日清戦争」,P76・P119 による。

(1) 朝鮮王宮占領(7月23日戦争)註234-1

1894(明治27)年7月初め、駐韓大鳥公使は「開戦理由を探せ!」という陸奥外相の指示を受けて、内政改革の提案を行ったが、7月16日、朝鮮政府は内政改革は日本軍撤兵後に行う、と回答してきた。大鳥は、王宮を包囲して要求実現を図ることを陸奥に提案、陸奥は7月19日、王宮包囲策を否定しながら、対清開戦を伝え、大鳥に「正当と認むる手段を執る」ように指示した。大鳥は20日、22日を回答期限として朝鮮政府が受け入れ不可能な清軍の退去を要求し、同時に漢城にいた大島旅団長に王宮を囲むことを依頼した。

7月22日夜、朝鮮政府から拒否の回答が届くと、大島旅団長は23日未明、兵を率いて王宮に侵入、朝鮮軍と交戦の末、午後には王宮と国王を確保、閔氏一派を追い出して代わりに大院君を担ぎ出し、24日に新内閣を組織させ、清国軍の排除を要請する文書を出させた。この文書により、清軍を攻撃する大義名分が得られたのである。25日、大島旅団長は軍を率いて、清軍を討つべく牙山(アサン)に向った。

こうした不都合な事実は隠され、歴史の書き換えが行われた。1904年の公刊戦史では、王宮占領は自衛的・偶発的事件と説明されている。

(2) 戦闘開始

豊島沖海戦註234-2

李鴻章が牙山に2300人の兵士などを送ることを知った日本政府・大本営は開戦を決断し、1894(明治27)年7月19日、陸海軍に清軍と接触したら戦闘状態に入れ、と命令した。7月23日、日本の連合艦隊は佐世保を出航し、朝鮮西海岸の群山沖に向った。一方、李鴻章の派遣した増派部隊は、英国籍の貨物船3隻と護衛艦隊により24日から25日にかけて牙山に到着する予定だった。

25日早朝、連合艦隊は豊島(ブンド/ほうとう)沖で清海軍と遭遇して海戦となり、清海軍の巡洋艦1隻を逃亡させ、もう1隻を座礁させた。兵士を乗せた貨物船高陞(こうしょう)号は再三にわたる停船命令に従わなかったため日本軍は撃沈し、イギリス人高級船員3名だけを救助した。貨物船2隻はこれより前に牙山に到着していたが、高陞号に乗船していた約1100名は阻止されたため、続く成歓(せいかん)の戦いでの日本軍の勝利につながった。

英国船籍の貨物船を撃沈したことは、英国世論の非難を招いたが、イギリス人の国際法専門家が、戦時における敵対行為で合法、との意見を発表したため、英国の世論は沈静化した。

成歓の戦い註234-3

漢城の王宮占領作戦を終えた大島旅団長率いる混成第9旅団主力(歩兵3000名)は、7月25日、牙山に向ったが物資の調達・運搬で苦労した。清軍(約2500人)は牙山の東北に位置する成歓に野戦築城して待ち構えていた。

7月29日未明から戦闘が始まり、激戦の末、清軍は敗退し、平壌に逃走した。

図表2.6 日清戦争地図

出典) 大谷正「日清戦争」P2,P11などをもとに筆者作成

(3) 宣戦布告註234-4

清政府内は主戦論を唱える光緒帝の側近に対して、避戦論を主張する西太后や李鴻章との間で意見は分かれたが、強硬な正論を唱える皇帝の側近たちが優勢になっていった。7月29日、駐日公使に帰国を命じ、30日に駐清各国公使に開戦責任は日本にあるとの文書を発した。31日に駐清公使の小村寿太郎に日清修好条規の廃棄と国交断絶を通告、8月1日に光緒帝の宣戦上論が発せられた。

日本側は、天皇が開戦に必ずしも積極的ではなかったが、伊藤首相は7月30日に井上毅に宣戦詔書の起草を命じた。7月31日、草案が提示されたが、開戦相手国と開戦名目をめぐって議論が続出した。

すでに戦闘状態に入っているのに、戦争目的も相手も不明確だったのである。開戦相手国は草案では「清国及び朝鮮国」となっていたが、最終的に「清国」だけとし、「東洋全局の平和」を目的とすることになった。7月31日に交戦通知書を交付、8月1日の日付で8月2日に宣戦詔勅が公布された。

(4) 日本軍の作戦註234-5

日本軍の当初の作戦計画は、黄海・渤海の制海権を確保した後、秋までに陸軍主力を渤海湾北岸に輸送して北京周辺で直隷※2決戦を行う、という短期決戦の計画だったが、豊島沖開戦以後、艦隊決戦の機会は訪れず、制海権の掌握ができなかった。そこで、朝鮮国内を占領し鴨緑江を越えて満州に入る第1軍と、遼東半島先端の旅順を占領して直隷決戦に持ち込む第2軍の2面作戦とすることに変更した。

※2 直隷(ちょくれい)は、現在の河北省(北京周辺)の地域をさす。

(5) 平壌の戦い註234-6

成歓で敗北した清軍は北に移動し、平壌に結集していた。日本軍は、第5師団と第3師団を主力とする第1軍を編成し、朝鮮に送ることになったが、制海権が確保されていなかったので、第5師団の先発部隊は釜山と元山に上陸して、陸路、漢城を目指した。釜山・漢城間は約400km、元山・漢城間は約200kmの難路で、物資輸送の馬や人夫を思うように集められず、過酷な行軍を強いられた。そのため、第5師団の残り部隊と第3師団は、護衛艦隊付きで仁川に向った。

第5師団と第3師団の一部は漢城に集結し、8月30日、野津師団長は独断で平壌攻撃を決断、大本営に報告後、輸送能力が不十分なまま平壌に向って進軍を開始し、9月14日平壌に到着した。(第3師団の主力が平壌に到着するのは戦闘が終った9月末)

迎え撃つ清軍の兵力は約15,000、日本軍は約12,000、清軍はドイツ製の最新鋭の大砲や小銃を持っていたが、日本軍はやや旧式の大砲と村田銃で、兵器のレベルは清軍の方が上だった。

9月15日、日本軍は総攻撃を開始、各所で激しい戦闘が繰り広げられたが、清軍は夜8時頃から退却を始め、日本軍は16日未明に平壌を占領した。日本軍の損害は死者180名、負傷者506名、清軍の死者は2000名以上とみられている。

清軍の士気の低さにかろうじて勝利を拾った戦いであったが、清の勢力は朝鮮から追い出され、日本国内では勝利が大々的に報じられた。

(6) 黄海海戦註234-7

朝鮮への援軍4000名を鴨緑江河口の港に輸送した後、帰途についた清国艦隊は9月17日正午前に日本艦隊と遭遇し、午後0時50分から戦闘が始まった。日本側12隻、清国14隻で、定遠・鎮遠という巨大戦艦2隻を持つ清国が有利だと考えられていたが、旧式な戦法を採用した清国に対して、日本の連合艦隊は単縦陣で高速移動しつつ、砲撃戦で打撃を与え、清国の軍艦4隻撃沈、1隻座礁、3隻(定遠・鎮遠含む)大破に対して、日本側は2隻大破、損壊1隻で、日本側優勢のまま日没により終わった。

(7) 甲午改革と第2次農民戦争

甲午改革註234-8

1894年7月23日、日本軍は朝鮮王宮を占拠して閔氏一派を追放、大院君を摂政とし27日には穏健開化派の金弘集を首班とする親日開化派政権を樹立させた。この政権が96年初頭にかけて行った改革を甲午改革と呼び、朝鮮近代化の基礎となる自主的改革という側面と、日本に従属して日清戦争に協力する側面の2面性を持っている。

前者については、以前から朝鮮開化派が持っていた近代化政策として、封建的身分制度と華族制度の改革、清国への従属関係の廃止、科挙の廃止、租税の金納化等の財政改革など様々な改革が行われた。他方で日本人顧問の採用、日本通貨の国内流通、日清戦争のための食料や人夫・牛馬の提供なども行われたため、朝鮮民衆の激しい反発をかった。

{ この改革が朝鮮民衆の支持をうることができたとすれば、改革は成功し近代国家としての朝鮮は日本の侵略をはねのけることができたはずである。}(海野福寿「韓国併合」,P105)

日清戦争の開戦理由は朝鮮の「内政改革」であったため、その実現を印象づけるため、伊藤博文首相は、当時内相だった井上馨を朝鮮駐在公使として派遣(1894年11月)し、内政改革を実行させるとともに、電信・鉄道などの利権を獲得し、朝鮮の保護国化を図ろうとした。

第2次甲午農民戦争註234-9

第1次甲午農民戦争(2.3.3項(1))を主導した全琫準(チョンポンジュン ぜんほうじゅん)らは日清両軍の撤兵を期待していたが、期待は裏切られ、農民たちの中には日本軍の兵站を襲う者も出現していた。

9月、大院君は全琫準らに密使を送り、平壌の清軍と協力して日本軍を挟撃せよ、と伝えた。これを受けて、全琫準らは秋の収穫が終わった10月に蜂起し、北上して公州に到着した時に農民軍は4万人に達していた。

日本軍は清との戦争とは別に後備※1歩兵独立第19大隊などあわせて2700名を日本から派遣し、朝鮮軍とともに鎮圧する作戦を発動した。農民軍との大規模な戦闘は11月20日に始まり、農民軍は数では勝っていたが、装備は火縄銃と刀槍類であり、近代装備の日本軍にはかなわなかった。

12月末、リーダーの全琫準らは捉えられ、のちに処刑された。戦闘は1895年2月末まで続けられ、大本営の川上操六参謀本部次長が「ことごとく殺戮すべし」と命じたのに従って、文字通りの殲滅作戦が展開された。農民の犠牲者数は3万人を超える、という推計もあり、日清戦争での最大の犠牲者はこの戦いで発生した可能性もある。

※1 後備兵とは現役及び予備役を退いた30歳前後の兵士。

2.3.4項の主要参考文献

- 大谷正「日清戦争」、中公新書、2014年6月25日

- 姜在彦「新訂 朝鮮近代史」、平凡社、1994年8月1日

- 原田敬一「日清・日露戦争」、岩波新書、2007年2月20日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第5巻」(講座#5)、有志社、2012年11月10日

- 伊藤之雄「伊藤博文」、講談社学術文庫、2015年3月10日(原本は2009年)

- 山室信一「日露戦争の世紀」、岩波新書、2005年7月20日

- 半藤・秦他「徹底検証 日清・日露戦争」、文春新書、2011年10月20日

2.3.4項の註釈

註234-1 朝鮮王宮占領

大谷「日清戦争」,P59-P62 原田「日清・日露戦争」,P63-P66 姜「新訂 朝鮮近代史」,P116-P117

{ 5月4日には古阜、泰仁一帯の農民が、各地の武器庫を破壊して武器を奪取し、古阜郡内の白山に集結した。その数は実に数千名に達した。}(姜「同上」,P100)

註234-2 豊島沖海戦

大谷「同上」,P56-P59 原田「同上」,P67-P68 半藤他「徹底検証 日清・日露戦争」,P30

註234-3 成歓の戦い

大谷「同上」,P62-P66 原田「同上」,P66-P67

註234-4 宣戦布告

大谷「同上」,P54-P55・P67-P68 原田「同上」,P69 山室信一「日露戦争の世紀」,P50-P51

{ 天皇は、今回の戦争は「朕もとより不本意なり…」と発言したという… 明治天皇は石橋をたたいて渡るという慎重な性格な人物である。その判断基準は先祖から受け継いだ万世1系の帝位と国家を危うくすることへの恐れに基づいていた。… 重要な情報を隠し、開戦へ進み、最後に相談もなく宣戦詔書を裁可することを強制した伊藤と陸奥の態度に怒る。それが「朕の戦争に非ず、大臣の戦争なり」という事件の真相であろう。…}(大谷「同上」,P70-P72)

註234-5 日本軍の作戦

大谷「同上」,P74-P76 原田「同上」,P70-P71

註234-6 平壌の戦い

大谷「同上」,P66・P76-P92

{ 明治期の日本陸軍の最大の弱点は、軍馬の不足と不良であったと言っても過言ではない。…本格的な兵站部を持つ総員14,500名の大部隊【第5師団】でも、輜重輸卒は定員の半分以下の963名しか動員されず、師団と兵站部には5000名を超える軍夫が雇用されて輸送にあたった。軍夫たちが背負子で弾薬や食料を運ばざるを得なかったために、第5師団の軍事物資の輸送能力は非常に低いものであった。}(大谷「同上」,P81-P82)

大谷氏はこのように述べるが、兵站の軽視は明治期に限らず、インパール作戦に代表されるように昭和の陸軍にも持ち越されるのである。

註234-7 黄海海戦

大谷「同上」,P93-P95 原田「同上」,P80-P81 半藤他「同上」,P32-P36

註234-8 甲午改革

大谷「同上」,P102-P105 姜在彦「同上」,P117-P121

{ 甲午改革それ自体は、当時の広範な人民の要求を反映したものであり、朝鮮社会発展の客観的法則に合致したものであった。だが、それを担当した開化派は依然として支配階級の中の少数派であり、彼らは近代的改革に反対する封建的保守勢力に対抗するために日本勢力に依存せざるを得ず、侵略的な日本と結託した親日派だという印象をぬぐい切れなかった。}(姜「同上」,P120-P121)

註234-9 第2次農民戦争

大谷「同上」,P105-P110 姜在彦「同上」,P110-P114 原田「同上」,P71-P72