2.3.6 台湾・朝鮮の抗日闘争

日清戦争後、台湾と朝鮮では民衆を主体とした抗日闘争が起きた。いずれも1年ほどでいったんは鎮静化したものの、その後も延々と続くことになる。

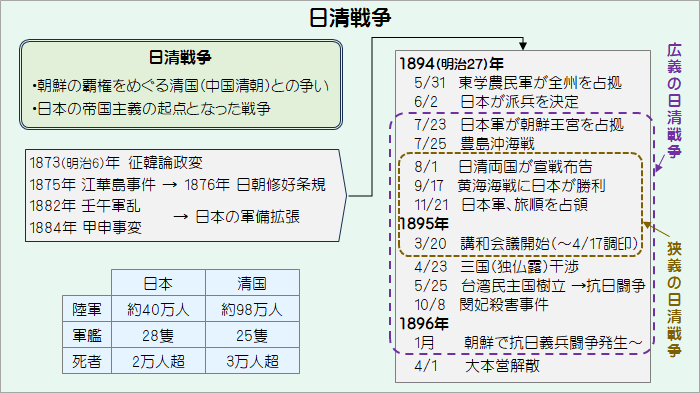

図表2.3(再掲) 日清戦争

註)兵員数、軍艦数、死者数は、大谷正「日清戦争」,P240-P241による。

(1) 台湾の抗日闘争註236-1

日本政府は、海軍軍令部長の樺山資紀大将を台湾総督に任じ、近衛師団とともに、台湾を接収するよう命じた。樺山は6月2日、台湾北方の海上で清国から台湾の引き渡し手続きを受け、台北に入城した。台湾では日本の領有を拒否する地元有力者が中心となって、5月25日に台湾民主国の設立が宣言されていたが、このときは大きな抵抗もなかった。

しかし、台湾西岸沿いに南下を始めると、台湾住民の激しい抵抗にあった。抗日軍は村ぐるみで男女の別なく戦闘に参加し、ゲリラ戦を挑んできた。加えて、風土病のマラリア、不衛生な水や食品による赤痢、栄養不足からの脚気などにより、半数近い将兵が戦闘不能に陥った。近衞師団長の北白川宮能久親王はマラリアで亡くなっている。

樺山総督は大本営に援軍の派遣を求め、大本営もこれに応じて第2師団などを7月中旬から8月にかけて派遣した。その結果、日本軍の兵力は将兵約50千人、軍夫(主として輸送を担当)26千人という巨大なものになった。9月末から南下を再開、10月19日に台湾民主国の指導者が大陸に逃亡して台湾民主国は崩壊し、日本軍は10月21日台南を確保した。11月18日、樺山総督は大本営に「今や全島まったく平定に帰す」と台湾平定を報告した。日本軍の死傷者は5320人(戦死164人、戦病死4642人、負傷514人)、中国人兵士・住民の死傷者14千人である。

1896年3月31日、軍政から民政に移行した。同じ日、大本営は解散となった。

しかし、これで戦いが終わったわけではない。ここまでに日本軍が制圧したのは、台湾島西部だけであり、東部や山岳地帯での戦闘は1905年頃まで続く。

(2) 朝鮮の抗日闘争註236-2

閔妃(びんひ/みんぴ)暗殺事件

下関講和会議が行われた1895年4月頃の朝鮮政府は親日的な金弘集内閣であった。しかし、日本が三国干渉を受け入れたことは、朝鮮国内でロシアの前に日本が屈服したとみなす人々を増やし、親日的な内閣に反対する勢力が伸長した。彼らはロシアへの接近をはかり、高宗や閔妃もこれに同調した。井上馨公使は高宗・閔妃のロシア接近を阻もうと働きかけたが、うまくいかなかった。

井上は朝鮮駐在公使を辞し、後任に三浦梧楼(宮中顧問官陸軍中将)が任じられて9月1日、着任した。朝鮮での日本の退潮に危機感をもった三浦公使は杉村濬(ふかし)一等書記官らと閔妃の排除を計画し、10月8日未明、実行に移した。日本の歩兵大隊、朝鮮人の訓練隊、日本の浪人などが王宮を襲って閔妃を殺害、三浦公使はこれを大院君の指示のもとに起されたクーデタのように見せかけようとしたが、現場にいたアメリカ人とロシア人の目撃証言がニューヨーク・ヘラルド紙により伝えられ、世界から批判を浴びて、朝鮮での反日感情をさらに高める結果となった。

{ 三浦と杉村が事件を起こした理由について、近年公刊された研究で金文子は、事件の背後には朝鮮の電信線を日本側で確保し続けたいと考えた大本営、とりわけその意志決定の中心にあった川上操六(参謀次長兼大本営兵站総監)の意思が働いており、三浦公使は川上と連絡をとり、その使命を実行する過程で王妃殺害事件を起こしたと主張している。(金文子「朝鮮王妃殺害と日本人」) }(大谷「日清戦争」,P236)

日本政府は、三浦公使以下49名の民間人は広島地方裁判所、8名の軍人は軍法会議に付したが、三浦らの関与は認めたものの、証拠不十分で免訴、軍法会議も全員を無罪とした。朝鮮では金弘集内閣の下で裁判が行われ、閔妃殺害事件とは関係のない3名が処刑されて幕引きが図られた。

抗日義兵闘争と露館播遷(ろかんはせん/ろかんばんせん)

閔妃暗殺以降、朝鮮では反日感情が高まり、金弘集内閣が進める断髪令(1895年12月)※1などの急進的改革に対して、伝統的儒学者と農民が結びつき、反日反開化を旗印に抗日義兵闘争が1896年2月には全国化し、各地で親日的な官吏の処断、日本人官吏や商人への攻撃、電信線や電柱の破壊などが行われた。

※1 { 朝鮮人は長髪と髻("もとどり"髪を頭上で束ねたもの)を結う伝統をもつ。ロシア軍人の旅行記には次のような記載がある。断髪令が「彼らの伝統的な神聖観を侵したのみならず、朝鮮人の外観を、彼らが軽蔑してやまない僧侶にも似させる結果となり、日本人に対する歴史的な敵意は、民衆をして次のように考えることを余儀なくさせていた。即ち、日本人は髷(まげ)を切らせることで、同時にまた日本の習慣を受容させることを強いたのだ」(チャガイ編井上紘一訳「朝鮮旅行記」) }(海野福寿「韓国併合」,P106)

こうした混乱の中、1896年2月11日、朝鮮の親露派はロシア公使と提携し、ロシア水兵の護衛のもと、国王高宗を王宮からロシア公使館に移送し、親露派内閣を発足させた。この事件を「露館播遷」と呼ぶ。

金弘集とその内閣の閣僚には逮捕状が出され、金弘集は群衆に殴り殺され、閣僚たちも捉えられたり日本に亡命したりして、親日的な開化派は一掃され、守旧策が復活することとなった。

義兵闘争は1896年5月に政府軍に敗北して以来、下火になり、10月頃まで続いた。なお、韓国の抗日運動は韓国併合(1910年)の後も続くことになる。

高宗は1897年4月に王宮に戻り、10月に国号を大韓帝国と改め、戴冠式を行って皇帝に就任した。それは、清国の皇帝や日本の天皇と同格であることを誇示する宣言であった。

日本は日清戦争により、朝鮮から清国を追い出すことには成功したが、朝鮮からは強い反発をかって、ロシアの影響力を強める結果に終わった。

2.3.6項の主要参考文献

- 大谷正「日清戦争」、中公新書、2014年6月25日

- 原田敬一「日清・日露戦争」、岩波新書、2007年2月20日

- 姜在彦「新訂 朝鮮近代史」、平凡社、1994年8月1日

- 海野福寿「韓国併合」、岩波新書、1995年5月22日

- 小林道彦「近代日本と軍部」、講談社現代新書、2020年2月20日

- 山室信一「日露戦争の世紀」、岩波新書、2005年7月20日

2.3.6項の註釈

註236-1 台湾の抗日闘争

大谷「日清戦争」,P223-P233 原田「日清・日露戦争」,P96-P105

{【台湾総督府民政長官だった】後藤新平が1914年5月、東京で行なった講演の記録「日本植民政策1班」によれば、1896年から1902年までの匪徒殺戮数について、合計11,951人を殺戮したが、そのうち裁判で死刑となったのは3000人しかいなかった。その他の9000人の殺戮の例を、後藤はこう語った。「帰順証交付のため警察署弁務署支署等へ呼び出し、訓令を加え、これに抵抗したるものはこれを殺戮することに予定し、同時同刻に呼んで一斉射撃で殺したのであります」。}(原田「同上」,P102-P103<要約>)

註236-2 朝鮮の抗日闘争

大谷「同上」,P233-P238 原田「同上」,P193-P195 姜在彦「新訂 朝鮮近代史」,P121-P127 小林道彦「近代日本と軍部」、P177-P179 山室信一「日露戦争の世紀」,P57-P59

{ 断髪令は父母から受けた「身体髪膚」を傷つけるもの、倭国化=日本化を強制するものとして儒者たちの反発をかきたてた。}(姜在彦「同上」,P124-P125)