1.2.5 近世日本社会の経済

明治維新後、わずか半世紀ほどで日本が世界の一等国に仲間入りできたのは何故だろう? 政府の施策、国民性、地理的条件、… 等々、様々なことが考えられるだろうが、日本経済の基盤がその後の発展に耐えられる状態まで成熟していたことも大きく影響している。

(1) 農業生産の拡大註125-1

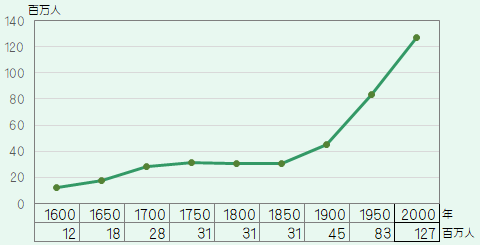

江戸時代が始まった17世紀初頭の日本の人口はおよそ12百万人だったが、18世紀初頭にはその2倍以上の28百万人にまで増加した。それを可能としたのは、大規模な治水・灌漑工事などにより、農地とりわけ水田面積が飛躍的に拡大したことにある。

図表1.10 日本の中世以降の人口推移

出典)Wikipedia「江戸時代の日本の人口統計」,同左「国勢調査以前の日本の人口統計」,同左「過去の都道府県の人口一覧」

(2) 商品作物の栽培註125-2

18世紀半ばから19世紀初頭にかけて人口増は頭打ちになったが、一方で、農機具の改良、作物の品種改良、二毛作、肥料の投入などで農業生産性は向上していった。18世紀後半から北のオホーツク海で大量にとれたニシンは、良質な肥料として収穫量の増加に寄与した。

生産性向上により生じた余剰品は市場で販売するとともに、米穀類主体の農業から、綿花、藍、紅花、菜種など、衣服や油、紙など生活用品の原料となる作物の生産が増加していった。

さらに、それらの商品作物を加工して製品にする手工業も登場する。例えば綿花から綿糸を作りさらに綿織物生産までを多数の使用人を使って手がける富農もあらわれた。

こうして生活に余裕ができた農民たちは、村祭り、芝居見物、神社仏閣の参詣(旅行)、といったレジャーを楽しむようになる。

当時の年貢はコメの現物で納めることになっていたため、そうした商品作物の栽培や手工業中心の農家では、自らの食料としてのみならず、年貢としての米も購入するようになった。商品作物の栽培が盛んだった畿内や瀬戸内をかかえる大阪に大量の米が集中し、米が商品化して米の主要産地である東北などで飢饉が発生しやすくなるといったアンバランスも起きた。

(3) 商業の発展註125-3

農産物の余剰化や商品作物及び手工業品の生産量増加は、それらを広域で取引する商業や金融業の発達を促した。経済の中心は大阪で、幕府の庇護・管理下にあった商人たちが担っており、その中から巨大な資本をもち大規模な商売を営む豪商が現れる。こうした豪商は明治以降の産業の担い手や技術の受け皿になっていく。他方で、そうした豪商を避けて地方の市場同士で直接取引したり、藩が地場の特産品を豪商を通さずに独占しようとする動きも起こり、様々な商流ができたが、幕府は大阪商人を保護したため自由な市場拡大の進展は抑制的であった。

商業・農工業の発達は、物流インフラや情報ネットワーク整備のほか、商品先物取引や為替などの金融業など近代的な経済を回転させるのに必要な基盤が形成されていった。

一方で、こうした経済の発展にブレーキをかけたのが幕府だった。幕府は旧態依然たる農業主体の経済に固執し、財政赤字は農民への課税強化と大名・豪商への献金要求、倹約令など、規制と緊縮財政で対応する「改革」(享保,寛政,天保の改革)で対処しようとし、自由化と積極財政により経済を活性化させるという方向には行かなかった。

(4) 教育の普及註125-4

江戸時代の教育組織としては、大きく3つあった。

a)幕府の学問所と諸藩が設置した藩校は、主として武士を対象にした公的な教育機関で、儒学を中心に教えたが、幕末には蘭学や航海術、軍事技術などを教える学校もあった。

b)学者・知識人が設立した塾で、緒方洪庵の適塾、福沢諭吉の慶應義塾、吉田松陰の松下村塾、ドイツ人シーボルトが西洋医学を教えた鳴滝塾、などがあり、武士以外でも入塾できた。維新の志士と呼ばれるような人たちはこうした塾の出身者が多かった。

東京世田谷の松陰神社にある松下村塾のレプリカ

c)庶民向けには「寺子屋」があり、読み・書き・算盤を教えた。19世紀初めごろ、寺子屋は地元の篤志家が慈善事業として教えていたので、貧農の子どもや女子も受けられ、身につけた知識で町へ出て稼ぐこともできたが、しだいに月謝をとるようになった。明治維新後、寺子屋と藩校が母体になって小学校ができ、1875(明治8)年に小学校は約24千あった。藩校は230校だったので、この大部分は寺子屋だったといってよいだろう。就学率は、男子50.5%、女子18.6%であった。

ドイツの考古学者シュリーマンは、1865年に横浜に上陸し、その時の見聞を記した「日本中国旅行記」に次のように書いている。「日本の教育は、ヨーロッパの最も文明化された国民と同じくらい良く普及している」。(藤田覚「幕末から維新へ」、P115)

1870年の識字率をみると、日本では男40~50%、女15%に対して、(以下、いずれも全成年者人口に対する割合)イギリス66%、フランス60%、ベルギー55%、イタリア25%、ロシア10%であり、決してひけをとらないレベルにあったといってよいだろう。

詳しくは、こちらhttps://www.ne.jp/asahi/puff/mdg/g1/G1cp433.html#cp433c2

{ 幕府の経済政策はたしかに遅れていたが、民間セクターは着実に発展を遂げていた。江戸の経済社会は、まもなく到来する欧米の衝撃を待ち受け、それを成長の糧とする準備ができていたといってはいいすぎだろうか。}(坂野・大野「明治維新 1858-1881」、P198)

コラム 19世紀初頭の農民

信濃の国 埴科郡森村(現 長野県千曲市森)の名主 中条唯七郎(1773-1849)が、村人の生活や物の考え方などについて書き留めた「見聞集録」(柄木田文明氏の紹介・翻刻)は、当時の北信濃の農村部の様子をよく伝えている。

・昔は森村も無筆の人が多かった。私が22,3歳の頃から素読が流行し、…現在では長歌を嗜む人も多くなった。このような状況は森村だけのことではなく、世間一般にそのようになっている。

・1827年頃から、森村で「きんこ繭(まゆ)」(形の良い繭の意か?)が盛んに作られ、大変な利益になった。養蚕をするようになって金回りが良くなり、村人は戦国時代の大名、高家(家柄の良い家の意か?)よりも安穏な暮らしをしているほどだ。

・甘草(かんぞう)は、根と茎の根元が生薬として鎮痛や咳止めに使われる薬草である。山師に騙されたくらいの軽い気持ちで甘草栽培に取り組んだところ、3年目(収穫まで3年かかる)に掘って売るとなんと200両になったという。

・中条は、近年は異国が日本を狙っているという風評をよく耳にすると関心を示し、イギリスやフランスなどの異国船が長崎や琉球にしばしば渡来しているという情報を書き留めている。そして、「例のとおり公儀にては秘密と申すこと、御持病と存じたてまつり候」と書いて、幕府が情報を隠していることを持病だとこき下ろす。

(参考文献: 藤田覚「幕末から維新へ」,P112-P121)

1.2.5項の主要参考文献

- 坂野潤治・大野健一「明治維新 1858-1881」、講談社現代新書、2010年1月20日

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年12月10日 (原本は2002年)

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

1.2.5項の註釈

註125-1 農業生産の拡大

坂野・大野「明治維新 1858-1881」,P183-P185

{ 15世紀半ばから17世紀にかけては、耕作面積とりわけ水田面積の飛躍的拡大がみられた。これ以前の水田耕作は、山が終って平地がはじまるところの狭い谷地でしか営むことができなかった。平地の大部分が人の立ち入れない氾濫原や沼沢地であった時代にはコメ作りに不可欠な水の安定供給が確保される場所はそこしかなかったからである。だが戦国時代から江戸初期になると、大名や有力農民の手によって大規模な治水・灌漑工事が全国で行われるようになり、これまで居住不可能だった湿地は開墾されて次々に水田にかわっていった。}(坂野・大野「同上」,P184-P185)

註125-2 商品作物の栽培と市場形成

坂野・大野「同上」,P185-P188 井上「開国と幕末変革」,P30-P36、P50-P52

註125-3 商業の発展

坂野・大野「同上」,P189-P195 井上「開国と幕末変革」,P49-P63

{ 江戸・大阪・京都の三都経済システムは17世紀後半に確立するが、それは領主階級が獲得する年貢米を換金する全国市場のシステムに他ならない。

この領主階級主体の枠が崩れ、非領主的な国内市場が次第に形成されてくるのが18世紀後半である。}(宮地正人「幕末維新変革史(上)」、P138)

註125-4 教育の普及

坂野・大野「同上」,P196-P199 井上「開国と幕末変革」,P27・P135