1.2.4 近世日本社会の構造

(1) 双頭・連邦国家註124-1

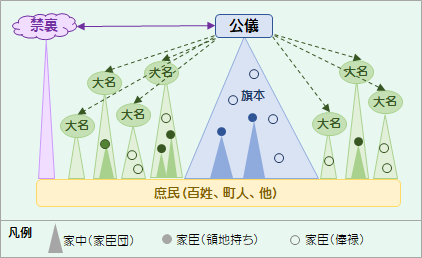

三谷博氏によれば、明治維新前の近世日本国家は、公儀(幕府)と禁裏(朝廷)という2つの中心と、領国統治権を認められた2百数十の小国家(藩)からなる複合的な構造をもった「双頭・連邦」国家であり、統治身分(武士など)と被統治身分(百姓、町人など)とが生まれによって分かれていた。

なお、現在は幕府/朝廷/藩の呼称が一般的であるが、この項では三谷氏にならい、近世人の日常語を使って、江戸の王権(幕府)を「公儀」、京都の王権(朝廷)を「禁裏」、大名の統治組織(藩)を「大名国家」と呼ぶ。

図表1.7 双頭・連邦国家

出典)三谷博「維新史再考」、P50の図をもとに作成

(2) 禁裏(朝廷)註124-2

禁裏は、天皇・皇族のほか、公家とその下で実務を担当する「官人」から構成されていた。主な役割は、国家祭祀や宮廷儀礼の執行と官位の発給であり、政治的発言権はほとんどなかったが、日本全体の統治秩序を実現するための権威を提供していた。

禁裏は、公儀が定めた法度に基づいて行動することが求められ、財政や治安維持も公議に依存していた。禁裏全体の領地の総石高は10万石余で公儀や大名に比べて少なく、禁裏の財政運用も公儀が握っていた。

公家には、摂家、清華(せいが)家、大臣家と、それ以下の平公家(ひらくげ)という厳格な家格の序列があり、摂家は、近衛・九条・二条・一条・鷹司の5家で、朝廷で最高位の関白につけるのはこの5摂家だけだった。また、天皇一族としての親王家は幕末に伏見宮、桂宮、有栖川宮、閑院宮の4家あったが、席次は摂家の下に抑えられていた。こうした上級公家は血筋で序列が決まる世界であった。

摂家は、有力武家と縁戚関係を結んでおり、近衛―島津、鷹司―水戸徳川、二条―徳川将軍家、三条(清華)-土佐山内、などの関係があった。

(3) 光格天皇と国学註124-3

禁裏の復権に取り組んだ天皇として光格天皇(在位1779-1817)が知られている。光格天皇は、天皇という呼称を復活させたり、幕府に国策を報告させるようにした(詳細は1.2.6項(3)を参照)。こうした天皇復権の動きに影響したのが18世紀に成立した国学である。

国学とは、元禄期に始まった和歌や古典を研究する学問が発展し、{ はるか過去に輸入され、我が国を強く支配してきた仏教と儒学に対して日本古来の精神文化を再発見し、それに高い地位を与えようとする学問・思想上の試み}(坂野・大野「明治維新1858-1881」、P215) である。

平田篤胤(1776-1843)によって、国学は皇国=日本の秩序の永遠性と純粋性、その担い手としての天皇というイメージを創り出し、復古主義的・国粋主義の立場を強めた。このような思想は後期水戸学や吉田松陰の思想にも影響を与え、一部の尊攘派の過激な行動に影響を与えた。

(4) 公儀(幕府)註124-4

「公儀」とは政府にあたる組織で、徳川公儀は400万石※1余の直轄地と旗本領2百数十万石を合わせて約700万石を保有し、征夷大将軍として日本全体の政治・軍事・外交を担った。大名の婚姻や相続への介入、転封(領地替え)、築城の制限などの権限をもち、参勤交代制や正室・継嗣の江戸在住などにより、大名を支配した。

公儀の最高意思決定機関は、大名から選任された4~5人の老中からなる合議体で、その下に様々な役所が置かれていた。老中に選任されるのは譜代の小大名がほとんどで、徳川御三家といえども大大名が老中になることはなかった。幕末に政治体制の変革を求めた大名は政治力と軍事力をもった大大名だったが、徳川家門の水戸や越前でさえ、老中として政策決定に参加することが許されず、それが維新の展開に重要な意味を持つことになった。

※1 石高;1石(1000合)は 1人が1年に食べるコメの量である。大名の石高は、通常、徳川幕府発足時に決められた「表高」で表すが、政治的理由で設定された場合もある上に、その後の農地開拓や生産性改善などにより、実態を表していない場合も少なくない。例えば、長州藩は表高37万石だが、実際には54万石あり、幕末には99万石ほどあったと言われている。一方、薩摩藩の表高は73万石であるが、実際は琉球の分を含めても47万石だと言われている。(北岡「明治維新の意味」、P29-P30)

大政委任論の登場註124-5

18世紀末から19世紀初頭になると、それまで幕府に抑え込まれていた朝廷の影響力が拡大しはじめる。それはちょうど光格天皇が在位したころであり、異国船の渡来が増加して幕府が揺さぶられた時期でもあった。

この時期、寛政の改革を行った松平定信が幕府の政務は朝廷から委任されたものである、という大政委任論を表明し、それがしだいに幕府内部の共通認識として定着していった、とみる研究者もいる。

(5) 大名国家(藩)註124-6

戦国大名は、家の子郎党や配下となった国人領主など主従関係のある家臣団を持っていたが、国人領主である土豪や地侍は日常的には農業に従事し、合戦になると農民を足軽などとして引き連れて大名のもとに馳せ参じていた。織田信長は牢人や地侍などに生計を維持できる報酬を与えて専任の戦闘要員として家臣に編入し、農民は農業に専念させて生産性の向上を図った。このシステムは豊臣、徳川に引き継がれた。

江戸時代になって、戦国大名は藩主となり、領国の統治をほぼ全面的に委任されて、引き継いだ家臣団とともに、徴税、立法、裁判、民政一般を行った。太平の世にあっては人員過剰で無役非番の家臣が多数存在した。そのため、江戸中期以降、財政危機に度々見舞われるようになる。

家臣への俸禄

大名からの俸禄(給与)は、個人に支給されるものではなく、軍事的義務を遂行する単位としての”家”に与えられた。支給の方法には、次の2種類があり、薩摩や仙台のように地方知行を基本とする藩もあったが、多くは、蔵米知行が主力だった。

・地方知行(じかたちぎょう); 家臣に土地を与え、家臣みずからが使用人を使って年貢の徴収、領民の管理をするもので、独自に軍を編成する場合もあった。上級家臣にはこの方法が適用された。

・蔵米知行(くらまいちぎょう); 大名自身の領地から徴収した貢租(米)を家臣に分与する方法で、家臣の多くはこのタイプであり、若干の従者を抱えていたものの、今のサラリーマンに近い存在であった。

家格の半固定化

武士は家格によって階級があり、その呼び名は大名家によって異なるが、例えば、家老-中老-物頭-徒士(かちがしら)頭-平士-徒士-足軽ー中間、といった具合になっている。明治になって士族と呼ばれるようになったのは徒士以上で、足軽以下は卒族に分類された。

俸禄は家格によって決まっていた。江戸時代初期には下級武士が顕著な功績をあげた場合、俸禄を増やされることがあったが、平和の時代が長く続くと、功績をあげる機会は減り、俸禄は家格で固定化されていった。地位向上の唯一の可能性は養子で、次男以下や身分の低い家の長子が上位の家に養子として出ることは良く行われた。

(6) ボトムアップシステム註124-7

江戸時代後期になると、下級武士が藩や公儀の政策決定やその実行に積極的に関与し、上級者はそれを承認し権威付けをするという慣習が定着していった。その背景には次のような事情があった。

・下級武士のモチベーション向上と能力活用; 上述のように家格で俸禄が決まってしまうと、新しいことに挑戦するより、決まったことを大過なくやり過ごした方が安全、という方向に流れがちになる。それを防ぐために、下級武士に実質的な決定権を与えることによりモチベーションの維持・向上を図るようになった。

・国家至上主義; 上位者が下位者に決定権を委譲するにあたって、主君から下位家臣に至るまで価値観が共有されていた。その価値観の一つは、主従関係おける「忠」という儒教の徳目であり、もう一つは、「国家は私物ではなく永続すべき至上価値を持っており、統治身分にある者は全員が国家に奉仕しなければならない」という国家主義である。

・責任分散; 万が一、政策が失敗した場合、その責任負担を分散させ、領主や君主などのトップが責任を追うことを避けることは、国・藩の存続のために重要であった。

このシステムは明治維新の完遂にあたって極めて重要な役割を果たしただけでなく、軍国主義国家の運営においても生かされ、現代に至ってもその名残は残っている。ただし、どんなシステムにせよ重要なのは議論の質であり、現実的かつ合理的な議論がなされる場合は効果が期待できるが、そうでない場合は多大なリスクをかかえることを我々は学んだはずである。

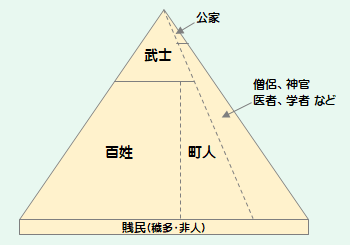

(7) 身分制度註124-8

武士の身分がその生まれた家で決まったと同様に、庶民の身分も生まれによりほぼ決まり、いつも上下の関係を意識しながら暮らしていた。

図表1.8 近世日本の身分区別

出典)三谷博「維新史再考」、P72の図をもとに作成

江戸時代には戸籍に相当する人別帳があり、庶民は農村部で登録されると「百姓」になり、町で登録されると「町民」になった。登録による身分は世襲され、他の身分への移動は難しかったが、僧侶・神官・医者・学者などになれば、大名に召し抱えられることもあった。

明治初年、日本全国で武士の人口が占める割合は6%ほどであった。

(8) 百姓一揆註124-9

江戸時代の農民と領主の間は、農民は年貢や賦役を負担するかわりに、領主は農民が生活できるように仁政を施す、という封建的な関係であり、農民は生活が脅かされる状態になれば、領主に対して訴訟を起こすことができた。それが受け入れなかった場合に行われたのが百姓一揆である。百姓一揆とは、徒党を組んで圧力を加えたり(強訴ごうそ)、あるいは集団で他の領地に逃げたり(逃散ちょうさん)、といった行動をさし、その指導者・企画者は処罰された。ときには役人の家などを壊すこともあったが、自主的な規律をもって進められ、盗みや殺傷は禁止されていた。

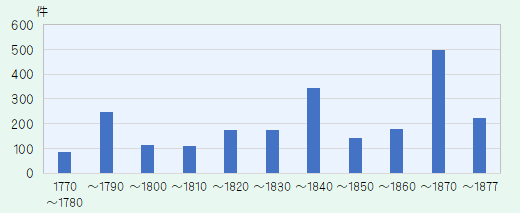

下図は、江戸時代の百姓一揆の件数を10年毎に集計したものである。18世紀に入ると一揆は増加し、享保の改革(1716-45)、寛政の改革(1787-93)、天保の改革(1841-43)、と改革を繰り返すが、一揆は減少せず、増加を続けた。

図表1.9 百姓一揆の件数推移

出典)若尾「百姓一揆」、P203の図29より作成。

1.2.4項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 坂野潤治・大野健一「明治維新 1858-1881」、講談社現代新書、2010年1月20日

- 北岡伸一「明治維新の意味」、新潮選書、2020年9月20日

1.2.4項の註釈

註124-1 複合的な構造

三谷博「維新史再考」,P49-P50

註124-2 禁裏(朝廷)

三谷博「同上」,P63-P69 井上勝生「幕末・維新」、P56-P57

註124-3 光格天皇と国学

三谷博「同上」,P68 町田明弘「攘夷の幕末史」,P56-P57

{ 平田国学を中心とするいわゆる草莽国学は、皇国学・尊王思想などの政治的側面で過激な展開をみせ、豪農層を中心に広まっていった。それは例えば、生前における天皇への奉仕が死後の冥界で大国主命によって報われるといった、特異なドクトリンを生むことになる。}(坂野・大野「明治維新 1858-1881」、P219)

註124-4 公儀(幕府)

三谷博「同上」,P58-P63 北岡伸一「明治維新の意味」,P31-P32

註124-5 大政委任論の登場

家近良樹「孝明天皇と一会桑」,P32-P33

註124-6 大名国家(藩)

三谷博「同上」,P51-P53 落合弘樹「秩禄処分」,P13-P23

註124-7 ボトムアップシステム

三谷博「同上」,P53-P57

註124-8 身分制度

三谷博「同上」,P71-P74 北岡伸一「明治維新の意味」,P31

註124-9 百姓一揆

若尾政希「百姓一揆」,P43-P59 井上勝生「開国と幕末変革」,P80-P100 三谷博「同上」,P80-P81

{ 百姓一揆が竹槍やむしろ旗を持ったという事例は極めて少ない。一揆参加者は「あえて人命をそこなう得物は持たず」という明快な認識をもっていた。彼らは「百姓らしさ」を意識し鎌、鍬、鋤などの農具を持って一揆に参加した。}(井上「同上」,P80-P81<要約>)