1.2.6 天保の改革

現在では、明治維新の起点をペリー来航(1853年)に置くことが多いが、歴史学者遠山茂樹(1914-2011)の「明治維新」(1951年初版)は、天保の改革(1841-43)を明治維新の始まりとする。その理由は、{ 封建支配者内部に絶対主義への動向が発芽した時期、および維新期の階級闘争・政治闘争の原型が出現した時期 }(遠山「明治維新」,2018年(原著は1951年),P378<解説_大日方純夫>) である。註126-1

このレポートは、ペリー来航を起点としているが、その直前の日本の政治がどのような状態にあったのかを確認するために天保の改革をとりあげる。

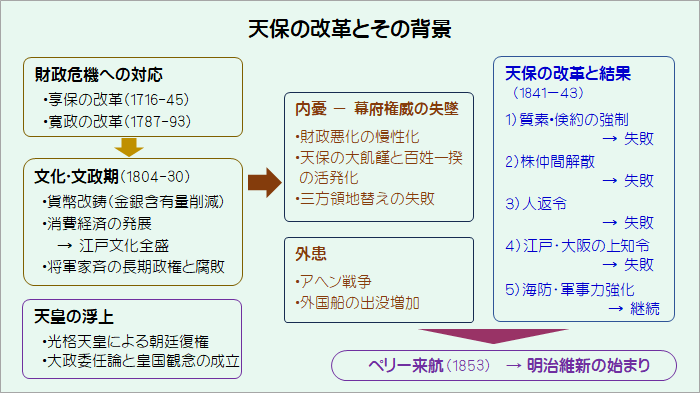

図表1.11 天保の改革とその背景

(1) 幕藩体制の財政危機註126-2

17世紀後半からの不健全財政などにより幕府財政は悪化したが、8代将軍徳川吉宗が主導した享保の改革(1716-45)――綱紀粛正と質素・倹約、年貢徴収法の工夫、新田の開発、など――により一定の成果をあげた。その後、田沼意次が行った幕府の利益を優先する重商主義政策は賄賂の横行を招き、さらに天明の大飢饉(1783-87)による激しい一揆で瓦解した。

田沼のあとを受けて老中に重任した松平定信は寛政の改革(1787-93)を行い、倹約令の頻発に象徴される緊縮政策により幕府財政は改善されたが、反発も強く松平定信は辞任を余儀なくされた。

なお、財政危機は幕府だけでなく、かなりの数の藩でも危機に見舞われ、幕府と同様に緊縮財政による財政支出削減や富の領外流出の抑制などが行われた。上杉鷹山による米沢藩や熊本藩などが改革の手本になった。

(2) 文化文政期(1804-30)註126-3

松平定信の老中辞職後も文化年間(1804-18)は、倹約令による緊縮財政策が維持されたが、将軍家斉の50人を超える子女の縁組など将軍家経費がかさみ、幕府財政は厳しさを増していった。

1817年に水野忠成が老中になると緊縮政策は貨幣改鋳による緩和政策に転換する。それまで通用していた元文金銀の金銀含有量を減らして文政金銀に改鋳し、差額を益金として幕府の手中に収めた。幕府が改鋳によって得た益金は、1818年から9年間で570万両という莫大な額になった。

益金による財政支出の増加は、消費を刺激して商品生産を活発化させ、華やかな消費時代を迎える一方で、インフレによる物価上昇を引き起こした。歌舞伎、芝居、寄席、参詣(旅行)など、庶民の江戸文化が活気を帯びてくるのは、まさにこの文化文政の時代である。江戸の寄席は、寛政年間(1789-1801)に三笑亭可楽が始めたのが最初とされるが、天保12(1841)年には211軒にも増えていた。

この時期、第11代将軍家斉(在任1787-1837)が長期にわたって将軍職にあり、40人の側室と50人を越える子供をかかえて側近が権勢をふるい、田沼時代の再来かといわれるほど幕政は腐敗した。

(3) 天皇の浮上

政治的にも経済的にも幕府から抑え込まれていた天皇(朝廷)がその存在感を示し始めるのが、幕府の権威が財政危機などで低下した18世紀後半から19世紀初頭にかけての時代である註126-4。

光格天皇(在位1780-1817,1840崩御)註126-5

1779年12月に後桃園天皇が崩御したさい、皇子がいなかったため、親王家である閑院宮家といういわば傍系出身の裕宮(さちのみや)が9歳で践祚した。これ以降の天皇は現在の令和天皇にいたるまですべて閑院宮家出身の天皇である。

光格天皇は強い君主意識と皇統意識をもち、幕府に対して強い姿勢で臨んだ。大嘗祭や新嘗祭といった儀式を古代の重厚な形式に復古させたり、大火で全焼した御所を平安時代の規模で造営させたり、あるいは、実父である閑院宮典仁親王へ太上天皇の称号を送ろうとしたり(これは幕府に拒絶された)した。さらに、死後の天皇に送られる称号は967年に亡くなった村上天皇以後、後醍醐院のように〇〇院と呼んでいたものを、光格天皇とおくるようにさせた。

大政委任論と皇国観念註126-6

光格天皇が在位した17世紀後半から18世紀初頭にかけて、天皇の権威を強化しようという言説が登場した。大政委任論と皇国観念である。

大政委任論は、本居宣長は朝廷(天皇)と幕府(将軍)と藩(大名)の政治的関係を、天皇→将軍→大名という政務委任の秩序、即ち大政委任論として説き、寛政の改革を実行した老中松平定信も、翳りが見えてきた幕府の統治能力を朝廷の権威で取り繕うため、国土と人民は天皇から将軍に預けられたものであることを認めた。

皇国観念とは、日本は天皇を頂点に戴く国=皇国であり、万世一系の天皇が統治する世界に比類のない国であるというもので、大政委任論を組み込んで日本の国のかたちとして観念化されていく。これは、国際的には全く通用しない独善的な自尊史観・観念であるが、皇国への狂信と激情がうみだされ、尊王攘夷運動のエネルギーになっていく。

(4) 天保の大飢饉と三方領地替え

天保の改革の直接的なきっかけとなったのは、天保の大飢饉とそれに伴う百姓一揆の激化、ならびに3大名の領地をローテーションしようとした「三方領地替え」問題だった。

天保の大飢饉(1832-38)註126-7

天保の飢饉は世界的な小氷期が引き起こした天候不順によるもので、天保3(1832)年の凶作に始まって、翌1833年は大凶作となり、天保9(1838)年まで7年間続き、死者は最も被害が大きかった東北で10万人強、全国では20万~30万人に及んだと言われている。米価が高騰して米穀商人や村役人に対する一揆や打ちこわしが多発し、最大の凶作年である1833年には72件、1838年には98件の百姓一揆が起きた。

天保7(1836)年には、大規模な一揆が甲斐と三河で起きた。いずれも絹や綿花などの商品作物を生産して米を購入していた百姓が米価高騰に苦しみ、商人の家などを多数打ち壊したもので、参加者は甲斐で数万人以上、三河では1万数千人が参加した。また、天保8(1837)年には、大阪で元大阪町奉行与力だった大塩平八郎が門弟を率いて蜂起し、豪商の家などを焼き討ちした。

三方領地替え(1840-41)註126-8

将軍家斉は、天保8(1837)年に将軍職を次男家慶に譲ったが、「大御所」として影響力を行使し続けた。天保11(1840)年11月、川越藩松平家を庄内へ、庄内藩酒井家を越後長岡へ、越後長岡藩牧野家を川越へ転封(領地替え)することを命じた。

理由は、川越藩松平家が家斉の第53子を養子に迎えたのを利用して、悪化した藩財政の回復のため実入りの良い領地にかえるよう家斉に働きかけたことにあった。この領地替えの費用負担を命じられた庄内藩の領民は反対の一揆を展開し、他の大名にも働きかけた。大名たちも正当な理由なく領地替えされたのでは堪らないという不安に駆られ、幕府に理由を問いただす文書を提出した。翌天保12(1841)年閏1月に家斉が死去すると、7月に三方領地替え令は撤回され、百姓一揆の首謀者たちも軽い処分がなされただけだった。

(5) 天保の改革(1841-43)註126-9

家斉の死去後、将軍家慶と老中首座の水野忠邦が実権を掌握し、翌年5月に改革の開始を宣言した。改革の狙いは大きく2つあった。一つは、百姓一揆の多発や三方領地替えの失敗などで失った幕府の権威回復であり、二つは、アヘン戦争や外国船の来航増加にともなう防衛力強化であった。しかし、改革は失敗し天保14(1843)年閏9月、水野忠邦は失脚した。

a)質素・倹約の強制

物価高騰の原因とみなされた贅沢に対して、江戸市民や武家に対して倹約令が発せられた。500軒以上あった寄席は15軒にまで削減、さらに6000軒以上あった飲食店、雑貨や娯楽を提供する露店などを調査し、無許可営業のものに撤去を命じた。また、流行小説や浮世絵などの出版物も統制の対象にした。こうした施策に対して「遠山の金さん」で有名な北町奉行の遠山景元らは猛反発したが、水野忠邦は強引に進め、江戸は不景気に見舞われることになった。

b)株仲間解散

株仲間とは商工業者が独占的な同業組合を作り、カルテルを形成することである。幕府はこれが物価高騰の原因のひとつとみて、あらゆる業種の株仲間に解散を命じ、自由競争による物価形成を期待した。しかし、幕府が想定したほど株仲間の市場支配力は強くなかったので、物価は思うように下がらず、かえって流通を混乱させた。結局、嘉永4(1851)年には株仲間の再興を許すことになった。

c)人返し令

7年間にわたって続いた天保の大飢饉により、死亡や江戸への移住などで農村の人口は減少し、耕作放棄地が増加していた。一方、江戸には「その日稼ぎの者」が増加し、米価が高騰すれば騒擾が起きるリスクが高まっていた。幕府はこうしたリスクを低減させるとともに、農村の収穫量を増やして年貢の増加につなげようと、農村から江戸に流入した者を強制的に送還しようとしたが、遠山の強い反対を受けて、江戸への出稼ぎ制限などにとどまり、新規流入を抑制するだけに終った。

d)江戸・大阪の上知(あげち)令

天保14(1843)年6月、江戸城、大阪城の近辺(10里四方)の大名や旗本らの私領を幕府領とする上知令が発令された。この地域は政治的・経済的に極めて重要な地域だが、幕領・大名領・旗本領が複雑に入り組み、支配しにくい地域であったため、幕府の支配体制を強化し、防衛体制の整備をすることが目的だった。しかし、領地移動の対象となった大名や旗本および住民の強い反対にあい、同年9月に中止に追い込まれた。

e)海防・軍事力の強化

この時期、中国ではアヘン戦争(1840-42)が勃発、また、ロシアや英米の船が頻繁に姿を見せるようになり、幕府は防衛体制の整備を迫られ、次のような対策を実施した。これらの対策は天保の改革以降にも継続されることになる。

・異国船打払令の撤廃; 文政8(1825)年に出された異国船打払令は、外国船を無条件に打払え、というものであったが、これでは逆に外国との戦争を引き起こす可能性が高いと判断し、かわりに薪水給与令を出して、食料や薪水を求める船にはそれを供与するように改めた。

・西洋式武器・軍艦の導入; 大砲やゲベール銃、あるいは軍艦など最新の武器の調査、購入や訓練を開始した。また、そうした武器の製造に必須となる製鉄所の建設も始めた。

・江戸湾海防態勢の整備; 相模(川越藩)と房総(忍藩)に江戸湾両岸の警備を命じ、下田奉行が復活し羽田奉行が新設された。

・江戸への物資補給ルートの確保; 銚子から利根川、印旛沼を経て、検見川に抜ける水路を構築し、浦賀水道を封鎖されても江戸への物資補給を可能にする計画を策定、印旛沼から先は享保・天明年間にも新田開発を目的に行われたが、いずれも失敗していた。今回は、難工事にもかかわらず8割ほど完成したが、台風によって破壊され、水野忠邦の失脚により中止になった。

(6) 雄藩の改革註126-10

財政問題は、幕府だけでなく諸藩も同様に抱えていた。以下、薩摩、長州、肥前の事例を記す。

薩摩藩

文政の末年(1820年代)に、薩摩藩は500万両(今の時価で約2兆円)という巨額の負債を抱えていた。下級武士出身の調所広郷(ずしょひろさと)は、江戸・大阪の商人から書き換えと称して借証文を取り上げ、かわりに250年賦、無利子償還の通牒を渡して踏み倒し同然に処理した。

一方、奄美大島などの黒砂糖を苛酷な収奪によって入手し莫大な利益を手にしたほか、中国や蝦夷地との密貿易システムをつくりあげた。

長州藩

長州藩も多額の債務を抱える一方、藩主直轄の資金があったが、天保2(1831)年の大一揆ならびにその後の天保の大飢饉(1832-38)で、藩士が窮乏に追い込まれた。そこで藩士の借金を踏み倒しに近い条件で藩が肩代わりした。

長州藩は、米・紙・蝋・木綿・塩を藩が農家から直接調達して他藩との交易を行う商社機能を持つだけでなく、廻船業者などを相手にした金融業も手掛けた。また、長州藩の年貢率は全国的に見ても高かったが、農地面積、土壌と土質、戸数と人口、牛馬数、産業と物産などきわめて詳細な情報を記載した台帳を作って生産構造を把握した上で合理的な年貢徴収を行っていたという。

肥前藩

肥前(佐賀)藩も、1820年代には莫大な負債を抱えていたが、百年賦千年賦など超長期返済にしたり献金させるなどして、事実上の踏み倒しによって財政を再建させた。そして農地改革による年貢収入の増額、白蝋・陶器などの専売、オランダとの交易により巨利をあげ、その資金で西洋の武器・弾薬・蒸気船などを購入した。

1.2.6項の主要参考文献

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年12月10日(原本は2002年)

1.2.6項の註釈

註126-1 序文

{ 1956-57年代にかけて刊行された「日本歴史講座」では…天保期を明治維新の始期としていた。…ところが、1960年代に刊行された「岩波講座日本歴史」では、1853年のペリー来航・開国からを始期としている。… 岩波講座の別巻1(1963年刊)の「時代区分論」で遠山は次のように述べている。

明治維新という政治過程はいつから始まったと考えるべきか。幕府権力が封建経済の変貌・解体を阻止し、あるいはそれに適応するという能力を失い、封建支配者内部に絶対主義への動向が発芽した時期、および維新期の階級闘争・政治闘争の原型が出現した時期に始期をおくとすれば、水野忠邦の天保改革が失敗し、大塩平八郎の乱が勃発した1840年代初頭を採るという考え方が成立する。これに対し統一国家建設の政治課題が政治動向を決する第一の条件となった時期、いいかえれば封建制の矛盾に対処する政治課題が、外圧に対処する政治課題に従属した時期を始期と考えるならば、ペリー来航の1853年とすることになる。前者が主として内的条件・階級対立に視点をすえるのに対し、後者は外的条件にもとづく民族的契機と階級関係との関連を重視するのである。}(遠山茂樹「明治維新」、P377-P379<解説_大日方純夫>)

註126-2 幕藩体制の財政危機

藤田覚「幕末から維新へ」,P2-P10 井上勝生「開国と幕末変革」、P28-P29

註126-3 文化文政期

藤田「同上」,P42-P47,P84-P85 井上勝生「同上」、P27-P30

{ 文政10(1827)年には、家斉が従一位で太政大臣、世子家慶が従一位で内大臣に昇進した。現職の征夷大将軍が太政大臣を兼ねるのは、足利将軍に先例がなく、徳川家康すら太政大臣に昇ったのは将軍辞職後だったので、日本の歴史上初めての出来事だった。これは将軍家斉が将軍在職40年になるのを褒め称えて欲しいと朝廷へおねだりして実現したのである。… 武家の官位は天皇が授与する形式であったが、その決定権は…将軍の手にあった。そこで諸大名は、先例によってほぼ定まっていた家ごとの官位の上限を越える昇進を、多額の賄賂を使ってまで幕府に働きかけ実現していった。}(藤田「同上」,P45-P46)

註126-4 天皇の浮上

家近良樹「孝明天皇と一会桑」、P32-P33

註126-5 光格天皇

藤田「同上」,P29-P36

{ 光格天皇の特徴として2点ある。

第1は、幕府に強い姿勢で臨もうとしたことである。それは御所造営のさいのやりとりや、武家が天皇・朝廷を恐れ敬うようになる方が良いと関白に指示したことによく現れている。

第2は、強い君主意識と皇統意識である。君主である天皇は天下万民に慈悲・仁恵を施すことが務めだと手紙に記し、天皇は上は神々に護られ、下は関白と幕府という文武官の補佐をうけて在位しているとも記している。さらに、しばしば、…

神武天皇より120代という皇統意識を表明し、文化10(1813)年には「大日本国天皇兼仁」とまで署名した。}(藤田「同上」、P30-P31)

註126-6 大政委任論と皇国観念

藤田「同上」,P36-P39、P110-P112 町田明広「攘夷の幕末」,P54-P55

{ 江戸時代を通じて発展してきた国学が、一部の過激派のテロリスト的行動につながったという否定的な評価だけではバランスを欠いている。むしろそれは、過激行動に走らないはるかに多くの知識層の意識の中に、天皇と神道を核として「日本」および「日本人」というアイデンティティを確立することに貢献した。それは彼らが藩や身分といった区分よりも国家を上位に置くことを可能にした。国学を源とする思想潮流は19世紀半ばの西洋の衝撃に際して、指導者たちを日本国家、天下万民のための行動へと導き、たとえ敵と味方に分かれても、日本を空中分解させない求心力として作用したという点を強調すべきであろう。}(坂野+大野「明治維新 1858-1881」、P219)

註126-7 天保の飢饉

井上「同上」,P57-P58,P82-P83 藤田「同上」,P54

註126-8 三方領地替え

藤田「同上」,P61-P63 井上「同上」,P88-P90,P130-P131

註126-9 天保の改革

藤田「同上」,P64-P93 井上「同上」,P130-P139,P144-P149

註126-10 雄藩の改革

井上「同上」,P157-P164

{ 長州・薩摩・肥前藩は、… 巨額借財を踏み倒し同然に整理、財政を再建したという点で共通している。それは権力的な財政改革であり、この点では、… 貨幣鋳造権を使って流通市場から益金をとって財政を維持する幕府と共通点がある。…

産物交易の益金が肥前藩や長州藩では別途会計になって、… 藩主の手許金の形で管理され、洋式軍制改革の資金になっていることも共通する特徴である。薩摩藩の場合、密貿易のため実態がよくわからないが、その益金は藩内でも特別会計になっていたと思われる。これが軍制改革の資金になる。}(井上「同上」,P167-P168)