「被団協」新聞2022年12月号(527号)

2022年12月号 主な内容

人間にとって核とは何か 被爆者の思い伝え

国連原爆展 in Tokyo

全48枚 国内で初展示

|

|

| 2階展示パネル | 2階パネルを見入る来場者 |

|

| 8階会場の展示パネル |

|

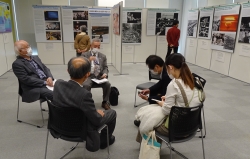

| 被爆者と来場者の懇談 |

日本被団協制作の国連原爆展「被爆者―核兵器廃絶にとりくむ勇気ある人々」が、11月11日~13日、東京・神宮外苑の日本青年館で展示されました。「国連原爆展inTOKYO」実行員会主催。200人を超える来場者を迎え、8階会場で被爆者と来場者が懇談する姿も見られました。

8月にニューヨーク国連本部で開催された原爆展パネル48枚が、国内で初めて展示されました。

来場者は、親子で訪れた子どもから被爆者と同世代まで幅広く、新聞やテレビの報道を見てきたという人もいました。

また同じ日程で、会場となった日本青年館を中心に「第70回記念全国青年大会」が開催されており、全国から集まった青年も原爆展の展示を見に訪れました。一通り見学したあと青年団の活動に戻り、改めて「役目を終えたのでみなさんと話しにきました」という愛知県の青年もいました。

会場に置いたアンケート用紙やメールでたくさんの感想が寄せられました。「人道的側面が強くアピールされていました。世界中のだれもこんなひどい核の被害をうけてはいけない、という被爆者の方々の思いが伝わってきました。人間にとって核は何なのかを訴えていました」「反戦、原爆反対、と言う私は、本当にその恐ろしさを理解しているのかと、自分を問い直すきっかけになった」「日本のみならず世界の若者の中への広がりを知って希望がわきました」「核を使わないためには核がないのが一番というメッセージを強く感じました」「被害から戦後の動きがよくわかりました」「かつて何度かお会いした被爆者の写真がありました。すでに亡くなられた方も多い。一方で若い世代に被爆者の思いは確実に届けられつつあることも感じます。この流れを私もひきつぎたい」「体験や当事者の情報が遠のく中、見つめ考え語り合うことがますます必要と感じます」「全世界に発信すべきことだと思いました」。

日本被団協は広く展示を呼びかけています。

被団協の国際活動語る

NYからもオンライン参加 交流のひろば

|

11月13日午後、東京の会場(日本青年館)とニューヨーク、長崎をオンラインで結び、63人が参加して「交流のひろば」が開かれました。日本被団協の国際活動を振り返り、登壇者がそれぞれの取り組みや意見を交流しました。

【発言要旨】

木戸季市さん(日本被団協)=国連原爆展を4回開催し国連との信頼関係を深めてきた。生協の支援やNYの通訳ボランティアの活動が、証言活動、各国代表部要請などの行動を支えてきた。

遠山京子さん(ニューヨーク市立大教授)=4年に一度、高齢の被爆者がNYに来てくれる機会にボランティアを募り、証言の場や地元の人達と交流の場を持ってきた。ボランティアの人は被爆者の話を初めて聞いて人生が変わる。かつて私が経験し、使命としようとしていることを“サポートしてくださいますか”という声掛けで広げている(3面に関連記事)。

朝戸理恵子さん(原水爆禁止日本協議会全国担当常任理事)=4月から6月、ブックレット『被爆者からあなたに』を10数人で英訳し、禁止条約締約国会議とNPT再検討会議で配布できた。自らの体験を誰にも味わわせたくないと、使命とし訴えている被爆者の崇高な生き方に近づきたい。

松田あすかさん(長崎県立大院生、大学生協連)=今回NYに行き、被爆者の平和への想いや発信力に勇気をもらった。

林田光弘さん(長崎大学核兵器廃絶研究センター特任研究員)=16年から20年のヒバクシャ国際署名は、様々な団体がゆるやかなネットワークで署名活動に取り組んだ。核兵器が絶対悪ということを人間の視点でとらえ直したことが1370万人の署名につながった。

濱住治郎さん(日本被団協)=小さくても場所があり、資料があり、交流ができる場所“ノーモア・ヒバクシャの拠点”を全国に作れないか。

*

この8月にボランティアに参加したストローはつ代さんと遠藤真理子さんもNYからオンラインで参加し発言しました。

日本青年団協議会事務局長の棚田一諭さんが「全国青年大会に参加した青年に見てもらいたいと思い国連原爆展を開催した。まず気付くことが大事だと思う」とあいさつして終了しました。

座標

核戦争の危機から人類を救う すべての人と手を結び

軍靴が聞こえる…戦争前夜という思いを強くしています。

世界は、2月24日のロシアによるウクライナ侵攻に震撼しました。被爆者は、核兵器の使用も辞さないと言うプーチンの脅しに怒りで震えました。ウクライナを支援する西欧諸国は戦争を止めようとしているのか長引かせようとしているのかわかりません。

日本でも軍備増強を煽る動きが強まり、「ふたたび被爆者をつくるな」「長崎を最後の被爆地に」の願いが踏みにじられようとしています。

世界は第二次世界大戦後も戦争に次ぐ戦争の時代でした。しかし日本は戦争をしていません。戦争では一人の命も奪っていないし奪われていません。戦争しない、武力を持たないことを定めた日本国憲法が国民の命を守ってきたのです。武力で国民の命と国は守れないのです。

米国の広島・長崎への原爆投下で新たな人類の課題が生まれました。「原爆(核兵器)が人類を滅ぼすか、核兵器を無くし人類を守るか」です。原爆投下後世界の市民と被爆者は「核兵器も戦争もない世界」を目指して奮闘し、核兵器禁止条約を生み出しました。今年開かれた第1回締約国会議の「私たちの前に立ちはだかる課題や障害に幻想を抱いてはいない。しかし、私たちは楽観主義と決意をもって前進する。…私たちは最後の国が条約に参加し、最後の核弾頭が解体・破壊され、地球上から核兵器が完全に廃絶されるまで休むことはない」と結ばれたウィーン宣言は、「核兵器のない世界をつくる」との確信を与えてくれました。

被爆者のいない日が近づく今、被爆者が訴え、求めてきた“核戦争の危機から人類を救う”課題を実現する運動を老壮青年、全ての人で創りだしましょう。

中央相談所講習会

北海道

|

11月3日、札幌市で北海道ブロックの講習会が開かれました。「被爆者が背負ってきた課題を私たちも一緒に!」をテーマに、被爆者、二世ほか35人が参加しました。

午前中は日本被団協の濱住治郎さんが「被爆二世をめぐる諸問題と継承の課題」と題して講演。日本被団協は二世も原爆被害者と位置づけ被爆者に準じた施策を求めてきた、「二世実態調査」の報告をもとに政府に対策を迫っていきたい、と語りました。継承の課題では、岩波ブックレット『被爆者からあなたへ』をテキストにした学習会や、それぞれの地域で活動の拠点づくりを進めてほしい、小さくても「人として生きる」ために学び合える場があることが大事、と話しました。

午後の部では被爆二世プラスの会事務局長の大谷博さんが問題提起。二世プラスの会は、被爆者・一般の方とともに、①親の被爆体験を語り継ぐ ②二世の健康問題に取り組む ③被爆者の運動を引き継ぐことを課題にしているが、①は6人ほどの二世が語り始めているがまだ足りない、②は二世健康手帳など具体的な成果が少しずつ出てきている、しかし③の運動の継承にはなかなかいかない。「ふたたび被爆者をつくらない」ためにネットワークをつくり参加者の幅を広げる。紙芝居や音楽を作るなど運動を広げる方法も様々ある。ここに平和活動の、資料の拠点があるというものを作っていきたい、と語りました。その後フリー討論で経験を交流し課題を学び合いました。

なお被爆者協会は、年内に被爆者に電話掛けをして困りごとを調査、対策を考える予定です。

(北明邦雄)

|

三重

東海・北陸ブロックの中央相談所講習会が11月13~14日、三重県鳥羽市のホテルで3年ぶりに開催されました。被爆者と被爆二世・三世と支援者約60人が参加して講習と交流、そして食事と絶景の温泉を堪能しました。

初日は、いくわ診療所元所長の加藤文人医師から介護の問題について、中央相談所原玲子相談員から相談事業の現場からみた課題として被爆者の医療と介護問題についての講演でした。

夜の懇親会では各県の出し物の交流で和やかに過ごしました。

懇親会終了後、被爆二世・三世が集まり各県状況の報告と併せて今後の運動の方向について率直な意見交換を行ないました。被爆者であった父親の死亡後、初めて運動に参加した鳥取県の二世の参加もあり、有意義な交流ができました。今後、より緊密な交流を目指していきます。

二日目は日本被団協の木戸季市事務局長から、日本被団協運動の今後に向けた問題提起がありました。

この3年の間に、講習会を楽しみにしていた多くの被爆者が亡くなり、何人もの被爆者が体調不良で参加できませんでしたが、今回の講習会は被爆80年に向けて「全く新しい運動を創り出す」覚悟で被爆者運動を繋いでいくための大きな出発点になりました。

(山口詔利・杉戸孝)

|

兵庫

11月12日、近畿ブロックの相談事業講習会を神戸市内で開催。大阪、京都、兵庫から31人が参加しました。

中央相談所の原玲子相談員が、介護制度の活用や課題などについて詳細に解説しました。受講者から家族の介護にあたってのリアルな悩みや疑問が出され、それらへのアドバイスもありました。

介護する側や行政・事業者にこそ、「問答集介護編」などを読んでもらうこと。被爆者の介護問題が大きな課題になっているが、二世、三世が被爆者運動を継承していく場ともなっていること。高齢者、障がい者などを直撃する医療、介護、年金などの大改悪についてしっかり知って、協働を広げるべきこと。―などを学びあいました。

原相談員の講演に先立ち、立川重則代表理事が全国代表者会議の概要を報告。参加者の全員発言で交流しました。

(副島圀義)

2つの国際会議の報告と学習会

神奈川

|

神奈川県原爆被災者の会は、6月に開かれた核兵器禁止条約第1回締約国会議と、8月のNPT再検討会議の報告・学習会を、10月11日ワークピア横浜で開催しました。

NPT再検討会議に参加した、神奈川県原爆被災者の会副会長で日本被団協事務局次長の和田征子さんが報告。ゲスト報告をノーニュークストウキョウの中村涼香さん。また朝日新聞記者の田井中雅人氏さんが「NPT決裂、どうなる核兵器廃絶への道」と題して基調講演をしました。基調講演は資料を基に解りやすく解説され、理解度UPの報告と学習会となりました。(木本征男)

“平和”を考えるきっかけに

学生90人に講演 青森

|

八戸市で被爆ピアノコンサートが開かれた10月26日、演奏前に、八戸学院大学短期大学部幼児保育学科の学生90人を前に青森県原爆被害者の会の藤田和矩会長(写真・胎内被爆)が講演しました。

母親が広島の爆心地から1・5キロで被爆し出産後半年で他界。被爆の影響があった自身の成長についても触れ、「どんなに裕福で愛に満ちた生活を送っていても戦争が始まればすべてが無になる。若い人たちはもっと原爆や戦争について知る必要がある」と訴えました。学生たちは初めて聴く被爆者の話に、「平和について考えるきっかけになった」など感想を話してくれました。

(辻村泰子)

訃報 原美男さん

11月13日死去。95歳、広島被爆。

1945年8月、18歳で召集されて広島陸軍工兵隊に入隊。爆心地から4㌔の祇園町の仮兵舎で被爆。爆心地付近で遺体収容作業をしました。

戦後は中学校教師となり、小学校校長も務めました。戦後50年に被爆者健康手帳を取得して地元の小学校で体験を語り始めました。今年10月には島根県知事から「原爆被爆者対策推進功労者に対する感謝状」を贈られています。2009年から今年5月まで島根県原爆被爆者協議会会長。2009年と16年~17年に日本被団協代表理事。

訃報 川崎昭一郎さん

11月3日死去。89歳。

1954年の米国水爆実験によるビキニ事件を機に始まった原水爆禁止運動に参加。第五福竜丸の船体保存活動に尽力しました。

77年に東京、広島、長崎で開かれた1977NGO被爆問題国際シンポジウムでは、日本準備委員会から関わって事務局長を務め、報告書の編集主任としても大きな役割を果たしました。

第五福竜丸平和協会元代表理事、千葉大学名誉教授(素粒子論)。ピースボート共同代表の川崎哲さんは次男。

被爆者運動に学ぶ ― ブックレット「被爆者からあなたに」を読んで

被爆者の意思を伝える 県内図書館に寄贈

辻村泰子 青森県被爆被害者の会事務局

|

核保有国が核威嚇する深刻な現実を前に、77年前、核攻撃された広島・長崎の原子雲の下で何が起こっていたのか、伝える報道があまりにも少なく焦燥感に駆られています。青森県内で62年前に会を結成し、被爆者と名乗りでて、自分たちのような思いをさせたくない一心で凄絶な被爆体験を話されてきた皆さんの声が聞こえてきます。

なぜ核兵器を二度と使わせてはならないのかーこのブックレットは教えてくれています。原水爆の開発・使用の背景や爆発の威力と放射能の影響、被爆者の当時の状況や戦後の困苦、核兵器廃絶と被爆者援護の活動を、被爆者の体験を交えて、簡潔に分かりやすくまとめられています。

被爆者の意思を後世に伝え残していくために、青森県全自治体の図書館に、被団協発行の「原爆と人間」パンフレットと合わせてこのブックレットを寄贈する事としました。既に寄贈している県人被爆者体験集の3冊と合わせての活用を依頼し、後世に伝える一助となればと考えています。

ニューヨークから

|

| 通訳する遠山さん |

一人でも多くの若者に…

遠山京子(ニューヨーク市立大学ラガーディア校教授)

2年もの延期を経て、この夏国連で行なわれた核兵器不拡散条約検討会議のためニューヨークにいらした被団協の被爆者の方々を今回もお迎えできたこと、心より嬉しく思います。そして毎度のように、我々の大学の学生達に皆様の経験をお話しいただき、学生の目は開かれ、人生が変わったとも確信しております。

この貴重な体験を通して若者達が、自分の人生をどう過ごすか、という課題を持ちながら、平和な世界を作っていく担い手となっていってほしいです。これは35年以上も前、私が学生だった時にニューヨークで初めて被爆者の方にお会いし、感じたことと重なります。

微々たる力ですが、こうして続けてボランティアをさせていただけることを光栄に思ってやみません。ご高齢で、日本からの遠距離にも関わらず足を運ばれる被爆者の方々には頭が下がるだけでなく、生きる目的、使命をもっていらっしゃる人間の鏡だと、私はいつも感じております。どうぞ命の続く限り、一人でも多くの若者達にも、「使命」をもってこの世界が平和になるように行動ができるよう、ご指導、伝授していっていただきたいです。

共に歩んでいきましょう。感謝をこめて。

|

長野・青い空の会

11月4日、長野県原村の「青い空の会」メンバーと中学生、教員の13人が、地元の中学校で、広島に投下された原爆で亡くなった中学生たちの「広島二中一年生全滅の記録」を朗読劇で上演しました。スクリーンに映し出された亡くなった生徒の顔、名前、当時の町の様子などを背景に、中学生や教員の若々しい声と張りのあるセリフが、平均年齢70歳を超える「会」のメンバーの落ち着いた声と響きあい、胸にしみる朗読劇でした。

朗読劇「この子たちの夏・1945ヒロシマ・ナガサキ」に感銘して「青い空の会」をつくり、活動を始めて24年。17年前から地元の中学校で朗読劇上演を始めました。毎年夏休み前後に開催、その1~2週間前から日本被団協の「原爆と人間」パネルを校内で展示しています。開催を重ねるごとに学校との信頼関係が深まり、ここ数年は生徒が朗読劇に参加。さらに今年は教員の参加もありました。

朗読劇に参加した生徒は「台本の中の情景を読むだけで苦しくなる。戦争体験者が少なくなる。私たちがしっかり伝えなくてはならない。パネルはつらいけど、ちゃんと見ることが大事」「読むこともパネルを見ることも怖い。生きるのに必死だったのに生きられなかった。その人たちのことをちゃんと伝えなくてはいけない」などと話していました。(藤森克子)

「心にも痛み、初めて知った」

大学の平和学授業で講演 愛媛

|

10月19日と11月2日、愛媛県原爆被害者の会の松浦秀人事務局長は、愛媛大学の平和学の授業に招かれ「原爆と原発は双子の兄弟―ともに人類と共存出来ない」と題する講演をしました。それぞれ90分授業の内の60分を与えられ、初回は原爆被害の実相を中心に、2回目は核兵器禁止条約をめぐる情勢と原発の危険性を訴えました。

講義では、映画「ゴジラ」のポスターや漫画「はだしのゲン」なども活用。聞き手の学生たちが福島原発事故の当時は小学校低学年だったことを踏まえ事故の経過も振り返るなど、若者に理解してもらえるよう工夫しました。

「原爆の悲惨さがよく分かった」「身体ばかりでなく心にも痛みを受けたことは初めて知った」「何となく不安を感じていた原発の恐ろしさが良く理解できた」などの感想が寄せられました。

(松浦秀人)

|

兵庫二世の会

10月29日、神戸市の市立婦人会館で29人(二世25人、被爆者2人)が参加して、第4回兵庫県被爆二世交流会を開催しました。

兵庫県疾病対策課の箕田恵子さんから、被爆二世健診、被爆者への公費助成と各種手当について話を伺いました。

兵庫県被爆二世の会中村典子会長からは、兵庫県被爆二世の会の10年を振り返り、「現在、会員数は123人になった。二世の交流の場を大切にしてきた。被爆者の願い『原爆体験を語り継ぐ』『ふたたび被爆者つくるな』をこれからも引き継いでいきたい。私たちは被爆二世として何ができるのか、自分のできることから行動しましょう」と発題。交流会では、各自の親の被爆体験について語り合いました。二世自身の健康と子ども(三世)の健康不安等の発言もありました。平和教育への取り組みも発表され、活発な交流会となりました。

被爆80年を目指し、新しい国民運動のため、これからも議論を深めていきたいと思います。

(兵庫県被爆二世の会)

核兵器廃絶を目指す新たなシナリオを

核なき世界フォーラム・長崎

11月13日、長崎原爆資料館ホールで“被爆者・市民は何をすべきか”をテーマに「核なき世界フォーラム」が開かれました。核兵器禁止条約の会・長崎ほか主催。8人の登壇者が世代を超えて、核廃絶の新たなシナリオを描くための様々な思いやその方策について、会場からの質問も交え語り合いました。

核兵器禁止条約の会・長崎の朝長万佐男さんは「米国の市民社会に訴えるため、来年ニューヨークでの第2回締約国会議開催時に、米国各地を周り被爆証言をするキャラバンを計画している」と述べました。

日本被団協の和田征子事務局次長は「被爆者の長年の運動によって核兵器禁止条約は発効した。大きな喜びであり、希望となっている。ロシアのウクライナ侵略、使用威嚇により核兵器の存在を世界の多くが知ることとなったが、その使用の非人道的結末は十分認識されていない。今こそ、核抑止の議論ではなく、使用の結末を体験した被爆者の声を聴いてほしい。戦争を始めることのない平和主義に基づく外交や交流を、国も市民社会も目指してほしい」と述べました。

長崎大学核兵器廃絶研究センターの中村桂子さんは「禁止条約第1回締約国会議で採択された50の行動計画の中の核被害者援助などの行動を進めることで、国の安全保障ではなく人の安全保障へと変化が起こるのではないか」と述べました。

そのほか核兵器廃絶日本NGO連絡会幹事の河合公明さん、ピースボートの松村真澄さん、ノーニュークストウキョウの高橋悠太さんと山口雪乃さんが発言しました。

西山さんありがとう

兵庫 千葉孝子

芦屋市原爆被害者の会では、長年共催していた「芦屋非核平和のつどい」が昨年の核兵器禁止条約発効で「卒業」したことにより、共催費5万円の支出が不要になりました。昨秋は日本被団協にカンパしましたが、今年は西山すすむさんの「おり鶴さん」を買って会員さんに届けることにしました。

送られてきた「おり鶴さん」を一足お先に読み始めたら止まらなくなり一気に読了。「援護法制定を求める運動」から始まった私たち被爆者と、それを支えてくださった多くの人々の歴史がそのままありました。これを一冊にまとめてくださった編集・出版委員会の皆さまに感謝申し上げると同時に、西山すすむさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。

相談のまど

老々介護で不安いっぱい

訪問看護24時間対応の利用を

【問】夫婦ともに被爆者です。妻が介護認定を受け、私が介護しています。妻は少しずつ認知症の症状もでてきました。訪問介護を受けていますが1日のうちごく短い時間なので、家事は私がやっており私の方が倒れそうです。

認知症のためか本人は「何でもできている、薬もきちんと飲めている」と言い張りますが、薬の飲み忘れも多く、私が飲ませています。先日、妻が急に動けなくなりました。これからも度々こういう事態になるかもしれないと思い、不安でいっぱいです。どうしたらいいでしょうか。

* * *

【答】夫婦どちらかが介護が必要となった時の介護負担は、身体的にも精神的にも本当に大変です。単身世帯か夫婦二人世帯が多くなり、老々介護が当たり前の状況で、認知症があると一層厳しくなります。

さて、急に動けなくなったとのことですが、主治医かケアマネジャーと相談して、介護計画に訪問看護の指示をお願いしたらいいと思います。

訪問看護サービスの内容は、①療養上の世話(清拭・洗髪・入浴介助・食事や排せつ介助と指導・爪切り) ②病状の観察(病気や障害の状態・血圧・体温・脈拍などのチェック) ③医師の指示による医療処置(点滴の管理など) ④在宅酸素や人工呼吸器などの医療機器の管理 ⑤床ずれ防止の工夫や指導・床ずれの手当など ⑥在宅でのリハビリテーション ⑦緊急時の対応 ⑧家族などへの介護方法のアドバイスや相談、そして主治医・ケアマネジャー・薬剤師や歯科医師との連携などです。

訪問回数は利用者の状態などにより週1~2回あるいは月に2回などと計画されます。

訪問看護の契約時に24時間対応の契約をしておきましょう。急に熱を出したり急に動けなくなったりしたときに訪問看護事業所に連絡すると、電話での相談や訪問をしてくれます。訪問看護師は様子をみて主治医と連絡をとり相談・指示を仰ぎます。そして不安な思いでいるあなたや奥さんの気持ちに寄り添って話を聞いてくれたりします。今のあなたにとって訪問看護は必要なサービスと思われます。

訪問看護は医療系サービスなので、被爆者健康手帳を提示することで負担はありません。