「被団協」新聞2022年10月号(525号)

2022年10月号 主な内容

被爆77年の夏 各地で多彩に活動

被爆77年の夏、各地では、コロナ禍で開催できなかった行事を3年ぶりに開催するなど、さまざまな取り組みが行なわれました。前号につづいて紹介します。

北海道

今年も多彩に

|

| 北海道 アンチ・ウォー集会 |

原爆死没者追悼会が8月6日、札幌市内のホテルで開催されました。特別支援学校の青年教員が平和の誓いで「被爆者からのバトンを受け継ぎ平和の尊さを訴え続けます」と述べ大きな感銘を与えました。

続く「被爆者の思いをうけつぐつどい」では、被爆者の中村政子さんが母親から聞いた被爆の様子と障害をもって生まれた胎内被爆の弟との21年間を語り、弟の「生きるって素晴らしいね」という最期の言葉を紹介し核兵器廃絶を訴えました。

8月28日、被爆二世プラスの会会員のつどいがヒバクシャ会館で開かれました。映画「最後の二重被爆者」を鑑賞後、感想や様々な取り組みの経験を交流しました。

そのほか、さっぽろ平和行動実行委の一員として8・15平和行動、対市要請行動などにも参加しました。(北明邦雄)

|

| 岩手 原爆展 |

岩手

高校生の協力で

岩手県被団協は8月6日~9日、原爆死没者追悼式典、原爆パネル展、DVD上映会、被爆体験を語る会を、滝沢市のビックルーフ滝沢で開催しました。原爆被害者、遺族、一般市民と地元高校生が参加しました。

毎年、開催地の高校生の協力が大きな力となっています。準備から式典の手伝い、音楽部の合唱、署名へのお誘い、平和の折り鶴など、40人以上の高校生と大学生が協力しました。

(高橋ヨシ子)

|

| 秋田 追悼の集い |

秋田

追悼のつどい

秋田県被団協は第27回原爆死没者追悼の集いを8月6日、被爆者、遺族など40人が参加し3年ぶりに執り行ないました。

この日の午前に総会を開き、少数の参加でしたが「命あるかぎり反核運動を続ける」ことを運動の中心にすることを決めました。(佐藤力美)

|

| 栃木 慰霊式 |

栃木

慰霊碑前で

第32回栃木県原爆死没者慰霊式が、8月20日、宇都宮市の県総合運動公園憩いの森にある慰霊碑前で行なわれました。

栃木県被団協の解散に伴い、後を引き継いだ労働団体、連合栃木を中心とする「慰霊碑を守る会設立準備会」が開催し、設立に関わった方々、自治体や労働団体関係者80人が参列。犠牲者の冥福と核兵器廃絶、ウクライナ戦争の一刻も早い終結と世界の恒久平和を祈り、白いカーネーションの花を手向けました。

(準備会・平和センター 早川一夫)

東京

都主催で追悼のつどい

|

| 東京 追悼のつどい |

7月24日に東京都主催「原爆犠牲者追悼のつどい」(葛飾区後援)が、葛飾区のテクノプラザかつしかで開かれ、150人が参列しました。企画運営は東友会、「おりづるの子」(東京被爆二世の会)も参加する実行委員会。黙祷、小池百合子都知事の式辞のあと、関係各氏の挨拶、メッセージ紹介、都民代表の弔辞があり、参列者の献花が原爆死没者の名前が読み上げられるなか行なわれました。最後の「語り継ぐ」で綿平敬三さんの語りが感動を呼びました。

つどいの後、「原爆死を学び語り合う交流会」が開かれ、参加者から「証言をしっかりと聞き、伝え残していくことが大切」との声が寄せられました。(村田未知子)

千葉

県庁で展示

|

| 千葉 慰霊式典 |

千葉県友愛会は7月16日、千葉県文化会館小ホールで83人が参列し、原爆死没者慰霊式典を千葉県・市の後援を受け行ないました。黙祷、本年度合祀者の紹介、遺族代表による献水、折鶴献納者紹介の後、参列者による白菊の献花が粛々と進められ、核兵器廃絶を願う気持ちを心に誓い終了しました。(青木幸雄)

8月8~10日、千葉県庁で第20回平和のための原爆展を開催しました。千葉県後援。「原爆と人間」パネルと広島市立基町高校「原爆の絵」に加え、丸木位里・俊夫妻の「原爆の図」縮小版4点を展示。映画「ひろしま」なども上映しました。被爆者、被爆二世の証言と、故岩佐幹三さんの紙芝居の上演がありました。

(木村邦子)

|

| 神奈川 原爆展 |

神奈川

証言を工夫して

神奈川県原爆被災者の会は県生協連、神奈川県原水協の3団体で8月20~22日、横浜市新都市プラザで原爆展を開催しました。昨年につづき今年は規模を縮小してスッキリした会場設営・運営が出来ました。特に今年は事前に収録した被爆者6人の被爆証言を上映。証言者は当日会場にいて、上映後に参加者と直接懇談し、内容を深めることができました。(神奈川県原爆被災者の会)

山梨

小学校で平和教育

|

| 山梨 小学校で展示 |

山梨県原水爆被爆者の会(甲友会)の内藤幹夫事務局理事(被爆二世)は、勤務する小学校で校内TV放送などを使い平和教育を行ないました。

7月6日は77年前に甲府空襲があったことを、藤巻愛子さんの著書「かみず」をもとに話し、正午に甲府市長から黙祷の呼びかけがあったこと、8月6日の広島原爆の日と9日の長崎原爆の日、15日の終戦記念日にも黙祷の呼びかけがあることを紹介しました。

毎年地域の方からお借りする戦争に関わる資料を正面玄関に掲示して、その地区にも戦死した方がいることや、広島・長崎の原爆被害も紹介。平和や戦争への思いを児童一人一人が鳩形の枠の中に書いた全校分を児童玄関に掲示。広島市平和記念式典にむけ折り鶴を贈りました。(内藤幹夫)

石川

平和のパネル展

|

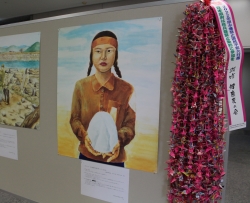

| 石川 平和のパネル展 |

毎年恒例の反核・平和・おりづる市民のつどい実行委員会による「平和のパネル展」を石川県庁で開催しました。「原爆と人間」、広島市立基町高校の「原爆の絵」の複製、ウクライナ情勢と核禁条約、日本国憲法の意義を訴えるパネルなどを展示しました。オープニングでは「ヒロシマ愛の川」の映像上映と、岩佐幹三さんを題材とした紙芝居「戦いはまだ終わらない」を上演。今年春に石川県原爆被災者友の会が解散しましたが、これからも一人一人が“地球市民”として平和活動に取り組んでいきます。

(核戦争を防止する石川医師の会・大田健志)

岐阜

県内各地で

|

| 岐阜 子どもたちへの語り |

岐阜県原爆被爆者の会(岐朋会)は結成5年目の1996年から原爆展を県下各地で行なってきました。今年は岐阜市5会場、大垣、各務原、羽島、可児、多治見各市と関ケ原、垂井町の、計12会場で行ないました。

岐阜市では、岐阜市、平和団体との共催で商業施設の展示場での開催など。大垣、多治見では子どもへの証言、羽島では案内チラシを全戸配布、可児では市職員の全面協力など、各地支部の長年の取り組みが実を結んでいます。多治見の図書館で1カ月間の開催も特筆されることです。

設営、証言などに参加した被爆者、協力者は150人余。参観者は、吹奏楽コンクールなどイベントと重なり、1万人は下らないと考えられます。(岐朋会)

|

| 愛知 原爆展 |

愛知

若者が準備に参加

愛知県原水爆被災者の会(愛友会)は、8月20~21日、名古屋市金山総合駅のコンコースで「原爆と人間展」を開催しました。今年で9回目になります。「原爆と人間」パネルと広島県基町高校の「原爆の絵」を展示。6000人の観覧者がありました。熱心に見入る親子、自分の親戚に被爆者がいると声をかけてくる人など、大きな反響がありました。展示の準備には被爆者支援ネットワーク参加団体の若者が多く参加。準備過程が継承活動となっています。愛友会の役員も交代で現場に待機し、観覧者に対応しました。(愛友会)

三重

県の催しで

三重県主催の「被爆・戦争関係資料の展示」と「県内高校生と広島の高校生による活動発表会」が8月2~21日、県総合博物館で開かれました。

20日の発表会では、まず三重県原爆被災者の会(三友会)の坂巻幸子事務局長が被爆時とその後を語り、核兵器廃絶や署名運動、平和を守っていくことの大切さなどを話しました。活動発表では、県立久居農林高校放送部員が、校庭にある防空壕を戦争遺跡として守り平和を語り継いでいることを報告。広島市立基町高校の生徒が「原爆の絵」の取り組みを絵を展示して報告し、その後意見交換。三友会の山口詔利会長も出席しました。

被爆者が少なくなった今、若い人たちの語り継ぎの大切さを痛感しました。(坂牧幸子)

|

| 京都 原爆展 |

京都

京都駅で展示

京都府原爆被災者の会(京友会)では、例年7月最後の日曜日に、京都市東山区霊山観音境内の「原爆死没者慰霊碑」前で慰霊式典を開催しています。コロナ禍の影響で昨年に続き今年も中止。会員と遺族は各自の判断での自由参拝方式にて慰霊碑へのおまいりが行なわれ、霊山観音内本堂では合祀法要が執り行なわれました。

京友会主催の第31回原爆慰霊写真・絵展を6月22~26日、JR京都駅ビル2階南北自由通路で開催。若い人や親子連れなど多くの人が立ち寄り、熱心にパネルを観ていただきました。(辻一幸)

|

| 神戸 原爆展 |

神戸

駅地下で展示

神戸市原爆被害者の会は8月4~9日、JR神戸駅地下街で原爆と人間写真展を開催しました。コロナ禍の中、人出は少なかったのですが、今回は広島市立基町高校生の「原爆の絵」を中心に展示、写真にはない迫力を感じたなど好評を得ました。来場者は587人、日本政府に核禁条約参加を求める署名は175筆でした。(立川重則)

鳥取

碑の清掃に青年団

|

| 鳥取 追悼平和祈念式典 |

被爆77周年鳥取県原爆死没者追悼・平和祈念式典を8月6日、鳥取市で開催しました。今年から多くの来賓を迎えての式典は取り止めて、会員を主体とした小規模なものにしました。今年のテーマは「核兵器禁止条約とヒバクシャ」とし、核被害者は全世界にいることを思い起こして核兵器廃絶を訴えました。

式典に先立って原爆慰霊碑と平和祈念碑の清掃作業を、鳥取県連合青年団の助力をいただいて実施しています。また、署名活動で協力関係にある鳥取県生協連が主催した長崎原爆展などにも参加しました。(石川行弘)

香川

原爆展と慰霊祭

毎年恒例の高松市平和を願う市民団体協議会の「原爆写真展」が、8月4~10日、瓦町フラッグで行なわれました。今年から広島市立基町高校の「原爆の絵」を展示。親子連れで熱心に見入る姿もありました。

8月6日、高松市内のホテルで香川県原爆被害者の会主催の原爆死没者慰霊祭が行なわれ、原爆被害者や関係者が祈りを捧げました。関係各氏のあいさつのほか、被爆者からは「ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ」の熱い思いが語られました。(水谷剛)

福岡

小倉で追悼式典

長崎原爆は、小倉(現北九州市小倉区)に投下されるはずでした。小倉上空が視界不良のため、長崎に変更になったのです。そのことを記憶しつづけるため毎年8月9日、長崎から贈られた長崎の鐘の記念碑前で原爆犠牲者追悼式典が開催されています。北九州市原爆被害者の会主催、北九州市共催。

今年も勝山公園の記念碑前で、約100人が参加して行なわれました。各氏あいさつのあと長崎の鐘が鳴る中、子どもたちの平和の思いが述べられ、参列者は献花と献水をしました。原爆死没者の冥福を祈り、平和の誓いを新たにしました。

(南嘉久)

国連原爆展 日本へ

|

ニューヨークの国連本部ロビーで8月5日から開かれていた日本被団協主催の原爆展は、9月2日に会期を終え、送られたパネルが日本に到着しました。

2020年4月のNPT再検討会議に合わせて開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大による会議延期にともなって、原爆展も延期。今年1月に会議が予定されたため、昨年12月から今年1月にかけ原爆展を開催したものの、結局会議は再延期。国連本部への立ち入り制限もあり、ごく少数の人にしか見てもらえませんでした。

国連側の提案で今回の再展示が実現し、会議に参加する外交官やNGO関係者のほか、国連見学に訪れた一般の市民にも見てもらうことができました。

今後は国内で巡回展への貸し出しが始まります。最初に11月11日~13日、日本青年館で「国連原爆展inTOKYO」の開催が決まっています。

青年の地域活動につなげたい

被爆者運動に学ぶ―ブックレットを読んで

|

氏家 秀穂 日本青年団協議会総務部主任

E・H・カーの名著「歴史とは何か」(岩波新書)には、客観的な歴史など存在しないこと、主観的に歴史上の人たちの気持ちや想いを理解することの大切さが説かれている。

日本被団協編・岩波ブックレット「被爆者からあなたに」の学習のため2021年度に実施した日青協ブックレット輪読会では、私たちの声を通して、被爆したその時からの被爆者の悲惨な体験と切なる願いが、文字通り痛々しいまでに伝わってきた。年表や事実の羅列を学ぶだけではない、「歴史」を通じた想いの学習。私たちは、音読や輪読を通した原爆被害と被爆者運動の学習を広めることで、平和な社会をつくるため、地域青年が自分たちだからこそできる地域活動につなげていきたい。

いま社会について考える機会の少ない青年層が、周囲の人たちの想いを受け止めることで自ら考え、行動を変えていくこと。得た学びが必ずや、次の時代を担う青年が地元をつくっていく行動につながるはずだ。そのためにも被爆者の想いを通じて、カーの言う主観的な歴史認識を支えることが、私たち日青協の役目である。

若手外交官に被爆証言

不拡散・軍縮夏期講座

|

米国カリフォルニア州モントレーのミドルベリー国際大学院モントレー校ジェームズ・マーティン不拡散研究所(CNS)、メキシコ外務省、ラテンアメリカおよびカリブ海地域における核兵器禁止に関する条約機構等の主催で7月11~15日、不拡散・軍縮夏期講座が行なわれました。

2013年からラテンアメリカ及びカリブ海諸国の若手外交官を対象に、ほぼ毎年被爆者の方の被爆証言を聞くセッションを設けています。今年は和田征子さんをオンラインでお招きし、講演と質疑応答の時間を設けました。参加者からは活発に質問が発せられ、核軍縮への決意を新たにする素晴らしい時間となりました。核兵器禁止条約交渉会議で議長を務めたコスタリカのエレン・ホワイト大使やメキシコ外務省高官などによるパネルディスカッションもありました。(CNS研究員・土岐雅子)

ニューヨークから

|

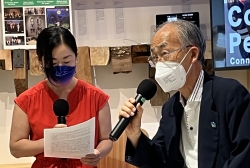

| 原爆展会場で、左から プラット恵理子さん、 和田征子さん、 スラウビネン再検討会議議長 |

力強く訴えた国連原爆展

デザイナー プラット恵理子

2005年の初め頃、東京の美術学校の恩師から「長崎での高校時代の同窓生(田中熙巳さん)が関わっている被爆者団体が国連での原爆展を計画しているが、プロポーザルを国連から受理されず困っている。手伝ってやってくれ」というメールが来たのが始まりでした。その後2月中旬、ニューヨークを訪れた田中さんとミーティング。すっかり意気投合し、それ以来、5年に一度のNPT再検討会議に合わせた国連ロビーギャラリーでの原爆展に、アートディレクター/デザイナーとして企画・制作に関わってかれこれ17年。回を重ねる毎に良い展示になるよう心掛けて来ました。

4度目の今回は、インパクトの強い写真を四つの壁面全面に使い、またパネルのサイズもこれまでより大きくすることによってビジュアル的に強い効果を狙いました。その結果、今までの中で一番力強く訴える展示になったと思います。来場者からの反響も非常に良かったように感じました。

被団協代表の姿に励まされ

|

| 通訳する遠藤真理子さん(左) |

通訳ボランティア 遠藤真理子

世界に1万3千発あると言われる核兵器。ロシアのウクライナ侵攻。問題は途方もなく悲惨で、自分は無力だと挫けていました。

今回のボランティアを通して、超越した精神力を持って活動してこられた方々から学ぶことの大切さ、その甚大な影響力を知りました。「核兵器も戦争もない世界」を、堂々と求めて生きていきたい、諦めず行動し続けようと思いました。使命を持ってキラキラして生きていらっしゃる被団協代表のお3人の側に居させていただき、お手伝いするつもりが、逆に励まされたのだと思います。

これからどんな努力をすれば…

|

| ストローはつ代さん |

通訳ボランティア ストローはつ代

日本からはるばるニューヨークまでおいでになった日本被団協の代表の方々に通訳のお手伝いをする、という目的だったのですが、代表の方々の意志決意の強さ、高齢なのに明るい笑顔から溢れるエネルギーを頂きっぱなしで、助けられたのは実は自分だった、という気持ちでいっぱいです。

被爆者代表の方々といろいろな場面で触れ合いのチャンスを頂きながらいつも頭を離れなかったのは、これから「核のない世界」を目指してどのような努力をして行けば良いのだろうか、ということでした。重要なのは次世代の人たちとの話し合いやアイデアの交換ということだと信じます。

核保有国を批判

日本政府は役割果せ

広島被爆7団体が声明

NPT再検討会議の決裂について、広島県被団協(箕牧智之理事長)など広島被爆者7団体は8月29日、広島市役所で記者会見し、声明を発表しました。

7年前の会議に続いて合意文書が採択できなかった危機感を表明。ウクライナ侵攻を続けるロシアだけが採択に反対した暴挙と、核軍縮の意思がない核保有国の傲慢さを強く批判しました。

NPT再検討会議の開催間隔の短縮や、核兵器禁止条約との調整役の早期選任、核兵器の威嚇、使用をしない保有国の宣言など、今後、市民団体などと連携して求めていく目標を上げました。

特に日本政府には、核軍縮の先導的役割や禁止条約の批准を要請していく決意を表明。箕牧理事長は、来春の先進7カ国首脳会議(G7サミット)広島開催へ向けて、世界の首脳に原爆資料館訪問を呼びかけると提唱しました。(田中聰司)

相談のまど

介護保険サービス

室内での安全確保に福祉用具レンタルを

【問】先日、ひとり暮らしで右半身に障害がある会員さんを訪問しました。話が終わって立ち上がる様子を見ていると椅子が低すぎるのか、とても不安定でした。室内移動もつかまり歩きです。転倒して骨折したら、寝たきりになってしまいます。立ち上がりや室内移動をするのに安全にできる方法はないものでしょうか。(県相談員から)

* * *

【答】介護保険サービスの福祉用具を利用して本人に必要な椅子等を借りることが出来ます。福祉用具貸与(レンタル)と言えば介護用ベッドや車いすが思い浮かぶと思いますが、ほかにも多くの福利用具が対象です。

立ち上がりが困難という場合には「立ち上がり補助昇降椅子(商品名は独立宣言ツイスト)」があります。安定感があり、レバーを押せば自由に高さ調整が出来ます。たとえば、こたつに入って暖を取る生活でトイレに行くとか外出するときに介助が必要な人でも自力で立ち上がれます。

また、テーブルから移動したい場合、椅子の座面が左右に90度回転する「立ち上がり補助電動昇降椅子」もあります。キャスターがついているので移動もできますが、安定感を担保するために重量はあります。

室内の移動が不安な場合、室内用の小回りの利く車いすもありますからケアマネジャーとよく相談して本人に合ったものを利用するといいと思います。

福祉用具貸与の場合被爆者健康手帳による助成がなく利用料の負担が生じますが、介助の手を借りることなく安全に日常生活を送るために積極的に利用するといいと思います。

現在使っている椅子が不安定だからと慌てて介護用品売り場に出かけて購入するのではなく、ケアマネジャーに相談し、介護保険で利用できるか検討してからの購入をお勧めします。

被団協の歩みを研究・展示

昭和女子大秋桜祭

昭和女子大学の戦後史史料を後世に伝えるプロジェクトが、今年も大学祭(秋桜祭)で研究展示を行ないます。今回のテーマは「歩みだす被爆者たち(仮題)」。

ビキニ事件を契機に盛りあがった原水禁運動の中で日本被団協が結成され、その後の原水禁運動の分裂という混乱の中で統一を保ち、自立し、現在に至る歩みを始める過程に焦点を当てた研究展示になります。

松田忍准教授は「冷戦下の緊迫した1960年代に、被爆者たちが自らの道を選び取っていった緊張感あるプロセスを、多くの史料引用と共に示す予定です。判断が難しい国際情勢下で被爆者たちが下した決断を知ることは、核を巡る様々な議論を噴出させているウクライナ危機を考える絶好の材料となるとも思います」と話しています。

◆11月12~13日、10時~16時。昭和女子大学 7号館7階7L02教室

「被爆者の足跡」から抜粋展示、開催中

世田谷区立平和資料館

昨秋、昭和女子大学「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト」が、日本被団協運動史料にもとづく4年間の研究の集大成として光葉博物館で開催した特別展「被爆者の足跡」は、各方面に大きな反響を呼びました。その第Ⅲ部“「あの日」を背負って生きること”を中心に抜粋した展示が世田谷区立平和資料館(世田谷区・世田谷公園内)で開かれています。

◆9月7日~11月7日まで(火曜休館)、9時~16時45分、入場無料。

|

小山美砂著『「黒い雨」訴訟』

森川聖詩

被爆者援護行政を大きく転換させた黒い雨訴訟の取材を継続してきた毎日新聞記者の小山さんが、その全容を記録したものです。

黒い雨被爆者は数々の病気に苦しんできたにも関わらず、国からはなんの援護も受けられず、戦後史の片隅に置き去りにされてきました。黒い雨被爆者がなぜ、どのように切り捨てられ、そして裁判で何を訴えて援護を勝ち得たのか。本書は、黒い雨被爆者の被害実態や「切り捨てられてきた」戦後と運動の経緯を記録した、初めてのノンフィクションです。その記録は長崎で、福島で、世界中で今も置き去りにされている核被害者を救う道しるべになるものと確信します。(集英社新書)