「被団協」新聞2022年9月号(524号)

2022年9月号 主な内容

核保有国と同盟国は不誠実と傲慢を改めよ

NPT再検討会議で訴え 日本被団協ニューヨーク行動

|

| 国連本部ロビーで開かれた日本被団協の原爆展 |

4回の延期を経て8月1日~26日ニューヨークの国連本部で開催された核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議に、日本被団協は2日~9日、4人の代表(木戸季市事務局長、濱住治郎事務局次長、和田征子事務局次長、工藤雅子事務室長)を送りました。国連原爆展オープン、NGOセッションでの発言や会議傍聴のほか、日本生協連代表6人と共に各国代表部への要請・懇談や市民との交流・証言活動を行ないました(日程別項)。

|

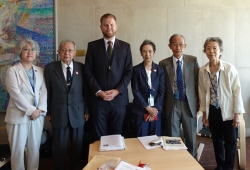

| 原爆展テープカット。左から小泉さん、 田上さん、スラウビネン議長、 木戸さん、和田さん、濱住さん |

原爆展

第10回NPT再検討会議開催に合わせて8月5日から9月2日、国連本部ロビーで原爆展を実施しました。05年の第7回会議から4回目です。

日本被団協は、国連原爆展制作委員会を17年に発足し内容検討を開始。原案をもって18年、19年のヒバクシャ国際署名提出に合わせて国連軍縮局、広報局と意見交換をし、内容を確認しました。「ヒロシマ・ナガサキから75年―ヒバクシャ、核兵器廃絶に取り組む勇気ある人々」と題し、被爆の実相を伝えるとともに核兵器のない世界の実現に向けて活動してきた被爆者のたたかいを紹介しています。

5日のオープニングセレモニーでは田上富久長崎市長、小泉崇平和首長会議事務総長、木戸季市日本被団協事務局長、スラウビネンNPT再検討会議議長が挨拶。議長は「初めて被爆者の話を直接聞き、見方が大きく変わった。会議の成功につなげていきたい」と語りました。

開会後多くの人が熱心に見学。米軍の海兵隊を訓練指導する人たちもいました。

木戸事務局長は「素晴らしいパネルを作成し、国連との折衝に尽力いただいたプラット恵理子さんと財政的に多大の援助をくださった日本生協連の皆さんに心から感謝します」と話しました。

|

| NGOセッションで 発言する和田さん |

NGOセッション 和田次長が発言

5日、国連総会議場でNGOセッションがあり20組のNGO代表が発言した中、日本被団協の和田征子事務局次長が英語で演説しました。

1歳10カ月で被爆した和田さんは、母親から何度も聞いたという体験から「被爆者の痛み、苦しみは深くいまなお続くものです」語りました。そして、「NPT発効から52年、世界は何をしてきたのでしょうか。核保有国とその同盟国は、彼らの不誠実と傲慢のために人類全体が核戦争の瀬戸際にあることを認識すべきです」「この再検討会議において、2010年に再確認された核兵器廃絶の『明確な約束』の履行を誠実に履行してください」。最後に「核兵器は人が作り、そして人が使いました。そうであれば無くすことができるのも人の英知と公共の良心であり、責任です。ノーモア・ヒバクシャ!」と訴え、大きな拍手に包まれました(2面に全文)。

ほかに、長崎市の田上富久市長が平和首長会議を代表して「核のリスクを免れる唯一の手段は廃絶である」と発言。ピースボートから若者を代表して高橋悠太さんも発言しました。

最終文書合意されず

日本の首相として初めて出席した岸田文雄首相は1日、NPTを守り抜くとして「ヒロシマアクションプラン」を提示。核兵器禁止条約への言及はありませんでした。同日からの一般討論演説は約130の国・地域やグループの代表が登壇しました。4日午後からは軍縮、不拡散、平和利用の3つの分科会で討議。最終文書合意に至るか注目されました。

しかし、合意はなされず決裂しました。日本被団協は29日、「核兵器廃絶へさらなる前進を目指して」との声明を発表。「日本被団協は最終文書の不採択にひるむことなく、核兵器を廃絶し人類の危機を救うことを訴えます」と述べています。

日本被団協NY行動 日程

2日 ニューヨーク到着、NPT再検討会議傍聴登録

3日 英国政府代表のエイダン・リドル軍縮大使に要請

オーストリア政府ダニエル・レトリン1等書記官と懇談

中満泉国連事務次長・軍縮担当上級代表訪問(サーロー節子さん同席)

4日 メキシコ政府代表マリア・アントニエータ軍縮担当と懇談

日本政府代表小笠原一郎軍縮大使に要請

ドイツ平和協会の青年たちに証言

5日 国連原爆展開会(9月2日まで)オープニングセレモニー

NGOセッションで発言

広島・長崎インターフェイス平和の集い

6日 溶けあう平和活動展(主催:東京大学大学院渡邉英徳研究室、日本生協連共催)

帰国前PCR検査

7日 NY仏教会で証言

聖ヨハネ大聖堂のチャペル合同祈祷会で証言

ワシントン・ヒロシマ・ナガサキ平和委員会のジョン・スタインバックさん他と夕食会

生協代表とホテルロビーで懇談

8日 国連原爆展最終視察

ニューヨーク出発(9日帰国)

日本被団協NY行動

代表部など訪問

人数や日程が限られた中、各国代表との懇談・要請は4カ国でした。

8月3日、核保有国のイギリスに要請。エイダン・リドル軍縮大使は、被爆者の核廃絶への取組には敬意を払いながらも、「イギリスは核兵器を半減させた。他の国が核兵器を持っている中で、イギリスだけ廃絶するのは安全とは思えない」、と、保有国共通の考えを述べました。

同日、オーストリアのダニエル・レトリン1等書記官と懇談。同国は核兵器禁止条約の成立以前から、常に被爆者に寄り添い、核兵器の非人道性を強く訴え続けています。「各国政府はいろいろな意見を言う前に、被爆者の声を聴くことが先である」と述べました。

同日、国連軍縮担当上級代表の中満泉国連事務次長に面会しました。今回の会議の難しさの中にも、決して諦めないという姿勢を示し、同席したカナダのサーロー節子さんの「犠牲になった一人ひとりに名前があった」という言葉を大切に思っていると話しました。

4日に懇談したメキシコ政府は核兵器禁止条約に批准し、各国に批准を推進している国。和やかに歓談しました。マリア・アントニエータ軍縮担当は、被爆者の声を聴くこと、その教育の重要性を述べました。

同日の日本政府要請で小笠原一郎軍縮大使は、日本政府が日本決議の提案などこれまでやってきたこと、NPTの重要性を連綿と語りました。核兵器禁止条約がNPTを補完するという議論は「意味がない」と発言。また被爆者という言葉は一度も出ませんでした。

ドイツの青年と

4日午後、ドイツから来ていた大学生10人に濱住治郎事務局次長が国連近くの会場で証言しました。胎内被爆者の濱住さんは、原爆で亡くした父親の写真や遺品の写真を見せ「私の中では戦争は終わっていない」と語りました。学生から「被爆者の救援はいつから」「つらい体験をなぜ話すのか」「私たちが取り組むべき課題は」など多くの質問がだされました。濱住さんは、ブックレット「被爆者からあなたに」の英語版を紹介し、是非読んで感想を被団協に寄せてほしい。また5日から始まる国連原爆展を見てほしいと呼びかけました。閉会後も濱住さんを囲んで質問がつづき、生協のみなさん、取材記者のみなさんとともに熱気に包まれていました。

仏教会で証言

7日午前、ニューヨーク仏教会で木戸事務局長が証言しました。この寺を興した関法善さんは木戸さんの母親のいとこで、そのお子さんと会うことができました。

お寺の前に広島で被爆した親鸞像が安置されています。当初国連への寄贈を希望しましたが、宗派を表す像は受け入れられなかったため、このお寺に引き取られました。

参加した多くの人は初めて聞く被爆証言を真剣なまなざしで聞いていました。

チャペルで証言

聖ヨハネ大聖堂は、世界最大と言われるゴシック建築の聖堂です。中にある美しいステンドグラスが施された7つのチャペルのうちの1つで集会が開かれました。司祭の司式で黙想や聖歌を共に賛美する礼拝の中で3人が証言をしました。観光で訪れていた人たちも参加し、熱心に耳を傾けていました。床に並べたキャンドルにそれぞれが折鶴をそっと置き、平和と正義を祈る静かなひと時でした。

|

|

| イギリスに要請 | オーストリアと懇談 |

|

|

| 中満国連事務次長と懇談 | メキシコと懇談 |

|

|

| ドイツの青年と交流 | 仏教会で証言 |

|

|

| 大聖堂チャペルで証言 |

誠実に議論を(NGOセッション発言全文)

日本被団協 和田征子

長崎が原爆によって甚大な被害を受けたとき、私は1歳10カ月でした。爆心地から2・9㌔離れたところに自宅はありました。市街地は山に囲まれた長崎の地形のおかげで、直撃を受けることなく、これまで生きながらえました。当時の記憶はありません。母は何度も繰りかえし体験を語っていました。

母は、爆心地から火事を逃れて山越えして市街地に降りてくる蟻の行列のような人々の姿を見ました。体中の火傷のため茶色になり、着けているものもほとんどない、髪の毛は、血で角のように固まった人たちでした。

家の隣の空き地には、毎日集められた遺体がごみ車(箱形の大八車)で運ばれ、毎日そこで焼かれました。母は誰もがその数にも、臭いにも何も感じなくなっていった、と言っていました。人間の尊厳とは何でしょうか?人はこんな扱いを受けるために造られたのではありません。

アメリカによる初めての核兵器の使用から77年が経ちました。被爆者の平均年齢は85歳となりました。毎年約9000人の被爆者が亡くなっています。そのうち被爆者はいなくなるでしょう。しかし、その前に三度目の核兵器の使用によって、新たな被爆者が生まれるかもしれない、そしてその人たちは私たち被爆者が経験したと同じ苦しみを経験することになるのです。

被爆者の痛み、苦しみ、それは深く、今なお続くものです。愛する者の死、生き残ったという罪悪感、脳裏に焼き付いたままの光景、音、臭い、原因のわからない病気、生活苦、世間の偏見、差別、諦めた多くの夢。それはきのこ雲の下にいた者に被爆者として死に、また生きることを強いるものでした。

2017年に核兵器禁止条約(TPNW)が採択されたとき、被爆者は生きていてよかったと心から喜びを分かちあいました。長年叩き続けてきた、重い錆びついた扉が開きはじめ、一筋の光が差し込んできたと感じました。しかし、その扉の内側に見えたのは、巨大化する軍事費、日々開発進化する大量の兵器でした。

NPT発効から52年となります。世界は何をしてきたでしょうか。非核兵器国と被爆者は核兵器国が、NPTの条項履行を無視していることにいら立ちを感じました。

核保有国とその同盟国は、彼らの不誠実さと傲慢さのために、人類全体が核戦争の瀬戸際にあることを認識すべきです。

日本被団協は1956年の設立時の世界への挨拶で、「私たちは自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」と誓いました。核兵器は、非人道兵器です。無差別に広範囲に爆風、熱線、放射能の被害を、そして何年も続く後遺症をもたらすものです。被爆者はほかの誰よりも知っています。もし三度、核兵器が使用されたらその結末を喜んで見届ける人は、誰一人残されないことを。

政治に携わる方で、どれだけが被爆者に直接会い、その証言を聞いたでしょうか。

国を代表してここに出席の皆さんお一人お一人の良心と英知に訴えたいと思います。この再検討会議において2010年に再確認された核兵器廃絶の「明確な約束」の履行を、誠実に議論していただきたい。

核兵器は人が作り、そして人が使いました。そうであればなくすことができるのも、人の英知と公共の良心であり、責任です。

ノーモア・ヒバクシャ!

原爆死没者肖像画を展示

70周年記念平和美術展

70周年記念平和美術展が8月5日~12日、東京都美術館(東京・上野)で開かれました。美術家平和会議主催、日本被団協ほか後援。

1959年の第7回展から取り組まれている原爆死没者肖像画は、今年は4点(写真)が制作・展示されました。肖像画は各県被団協から遺族に贈られます。なお、美術展での小品売上の中から2万円が日本被団協に寄付されました。

|

長崎被災協66周年のつどい

7月23日、長崎市のサンプリエールで、77人が参加して長崎被災協結成66周年のつどいを開催しました。

田中重光会長の主催者挨拶、長崎市長のメッセージを武田敏明副市長が披露のあと、日本被団協の木戸季市事務局長が自身の被爆体験と核兵器禁止条約締約国会議報告を合わせて挨拶しました。

記念講演は長崎県保険医協会の本田孝也会長による「被爆者とともに歩んできた道」。

7月に長崎市栄誉市民の称号を贈られた故山口仙二さんの思い出を、NBC長崎放送の記者だった舩山忠弘氏、関口達夫氏が語り、仙二さんの思いを引き継いでいかねばと思いを強くしました。

横山照子副会長が、これからも被爆者は二世、三世、市民とともに歩み続ける決意を述べ、閉会しました。(柿田富美枝)

|

英訳した学生とシンポ

胎内被爆者の会が2020年に発刊した『生まれた時から被爆者』の英訳が完成、秋にインターネットで公開予定です。

広島被爆3世で関西学院大学の貞岩しずくさん(22)が通信アプリで友人に呼びかけ、同大をはじめ国際基督教大や北海道大、東京大、早稲田大、琉球大など10大学の学生約50人が賛同。グループ「AOGIRI」を結成し、昨年7月から1人がひとつの体験記を英訳することを原則に取り組みました。

第9回胎内被爆者のつどいシンポジウムを8月5日、体験記を執筆した5人と英訳した学生5人で、広島会場+オンラインで開催。執筆者たちは英訳への感謝を並べ、学生からは「広島や長崎にルーツはないが、経験が継承されるよう丁寧に訳した」「英訳した文章が核廃絶につながればうれしい」などの発言がありました。(三村正弘)

|

広島被爆者7団体と懇談

8月6日、広島では、初の地元選出の首相を迎えて期待が集まりましたが、被爆者から落胆の声も聞かれました。

平和記念式典に臨んだ岸田文雄首相は、核兵器廃絶を目指す決意を示しましたが禁止条約には触れず、「橋渡し」の言葉もありませんでした。

広島県被団協(箕牧智之理事長)など広島被爆者7団体から「要望を聞く会」でも、禁止条約には核保有国が参加していないとして消極的な姿勢に終始。被爆していない原爆孤児ら遺族への対策、黒い雨被害者の被爆認定基準の改正、被爆二世対策などについて、政府側の回答に前進はほとんど見られませんでした。 (田中聰司)

追悼慰霊式盛大に

|

広島

広島県原爆被害者団体協議会主催の原爆死没者追悼慰霊式を8月6日に執り行ないました。

新型コロナの影響で昨年、一昨年は規模を縮小して実施したところですが、今年は行動制限が解かれたため、感染防止に十分注意したうえで、従来同様に各地の被爆者団体からの参加を得るとともに、国政政党の代表など来賓にも案内しての実施となりました。参加者は約100人。取材も多くあり、3年ぶりの盛大な慰霊式となりました。

(前田耕一郎)

|

3団体共催でしめやかに

愛媛

7月31日、被爆77年の愛媛県原爆死没者合同慰霊祭が、松山市内の慰霊碑前で被爆者など50人が参列し、しめやかに挙行されました。松山原水禁、愛媛原水協、愛媛県原爆被害者の会の3団体共催によるもので、この形は被爆75年以降3回目となりました。

コロナ感染拡大状況下のため参列者数を絞り、式典も簡素化し短時間での実施となりました。岡本教義会長(91歳)は追悼の辞の中で、原爆も原発もない社会の実現を呼びかけ、死没者をしのびつつ参列者全員が献花しました。(松浦秀人)

核禁条約の会 結成

富山

7月30日、富山市のサンフォルテで、日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める富山の会(略称・核禁条約富山の会)結成総会を開きました。県内23団体と46個人の参加によるスタートです。

富山県被爆者協議会は以前から志を同じくする団体と共に運動を展開してきました。しかしながら、核禁条約署名・批准を求める政府への意見書採択自治体が、県議会を含め16分の2という状況です。より幅広く県内世論を喚起するために、先進的他県に倣い、より多くの団体と共に行動すべく会を起ち上げました。

今後も賛同団体・個人の参加を募りながら、核兵器廃絶に向けての運動を推進していきたいと思います。(小島貴雄)

原爆絵画展

芦屋

芦屋市役所の展示ロビーで「高校生の描いた原爆絵画展」を7月11~20日に開催しました。

被爆者に寄り添い、共感し、追体験しつつ1年近い時間をかけて制作した高校生のコメントが添えられ、思いが伝わります。会場で女性が「この子たち大丈夫でしたか。見るだけでもこんなに辛いのに」と話しかけてきました。彼らは、原爆の恐ろしさを自分自身のものとして体験し、核兵器を許してはならない思いを持った若者に成長していることでしょう。

600人が来場、日本政府に条約参加を求める署名200人分が集まりました。(千葉孝子)

ヒバクシャの話をきこう

兵庫県被爆二世の会が集会

兵庫県被爆二世の会主催で「ヒバクシャの話をきこう」の集会を8月11日、神戸市立婦人会館で開きました。小学生の親子連れも含め、約120人の参加がありました。

長崎で15歳の時、爆心地から900メートルで被爆し、家族7人を亡くされた神戸市の松井清さん(92)の体験を聞きました。8月9日、勤労動員されていた兵器工場からやっとの思いで家に帰ると、亡くなった9歳と3歳の妹はタンスの引き出しに入れて庭に置かれ、11歳と6歳の妹も救護所でその日に亡くなります。ガラスの破片を浴び重症だった13歳の弟、その後父、母も失い、家族は姉と松井さんの二人となりました。父が我が子を焼く、生き残った子がその父を焼く、こんな世があってはいけないとの言葉が、強く心に残りました。(太田光一)

第1回口頭弁論に被爆者が傍聴支援

ビキニ被ばく船員訴訟

7月26日に東京地裁で、ビキニ被ばく船員保険訴訟の第1回口頭弁論(公開)が行なわれ、首都圏の原爆被爆者の会や、被爆2世の会を中心に約40人が傍聴しました。

原告側は意見陳述で、ビキニ事件が原水禁運動や被団協結成のきっかけとなったにもかかわらず、アメリカによる水爆実験で被災した船員が日米両政府によって放置され、見捨てられてしまった背景と、現在になって船員保険訴訟が行なわれることになった経緯を述べました。また、来年の核禁条約第2回締約国会議でもこの訴訟の意義を伝えたいと訴えました。

法廷後、高知とオンラインでつないだ集会では、高知の原告や支援者から、被爆者の傍聴支援により大変勇気づけられたという声が寄せられました。(内藤雅義)

|

ノルウェー・オスロ

ノルウェーのオスロで8月6日原爆被災記念集会が開かれました。

今年は、3つの政党の青年団体の代表とNGOから、若者が、真剣で熱のこもったアピールをしてくれました。その内の一人は、核兵器禁止条約締約国会議にも出席しています。また「祖父母の環境運動」という団体も賛同し、初めて参加しました。

集会の前、オスロの大聖堂で、原爆被災記念のパイプオルガンコンサートと礼拝も行なわれました。

ウクライナの戦争という深刻な情勢の中で、今後一層、核兵器廃絶の運動を強めなければならないと確認しました。(「核兵器ノー」オスロ支部理事 真弓美果)

|

ドイツ・ケルン

8月6日、ドイツのケルンで平和祈念集会が開かれました。

約120人の老若男女が折り鶴を手にケルンのヒロシマナガサキ・パークに集いました。

2年前からグリーンピースの平和グループとケルン大の物理学科の学生たちが、準備作業やスピーチに参加するようになり、会も活気づいています。特に私たち年寄りは、後継者を得たようで嬉しく思っています。(ミュラー・柴 勵子)

相談のまど

被爆者の子への医療費助成

東京、神奈川ほかで実施

【問】東京で働く息子が「がん」と診断され、抗がん剤で様子をみるか手術するか検討中です。東京都は被爆者の子どもの医療費が助成されるとのことですが、詳しいことを教えてください。息子は一人暮らしなので、私のところ(広島)で療養させたいと考えていますが、その場合、医療費助成は適用されますか。

* * *

【答】息子さんの病気のことは心配ですね。被爆者の子どもの医療費助成を求める声が大きくなっていますが、国の施策としてはまだ実現していません。現在実施しているのは東京都、神奈川県、大阪の摂津市と吹田市です。

被爆者の運動に押されて東京都は1975年に「東京都原子爆弾被爆者等援護に関する条例」を行し、被爆者の子どもの医療費助成について規定しました。対象者は東京都内に居住し「健康診断受診票」の交付を受けた人で11の障害に伴う疾病にかかり、6カ月以上の医療を必要とする場合です。11の障害とは、被爆者の健康管理手当受給対象障害です。①造血機能障害 ②肝機能障害 ③細胞増殖機能障害 ④内分泌腺機能障害 ⑤脳血管障害 ⑥循環器機能障害 ⑦腎臓機能障害 ⑧水晶体混濁による視機能障害(白内障) ⑨呼吸器機能障害 ⑩運動器機能障害 ⑪潰瘍による消火器機能障害。ただし感染症、寄生虫病、中毒または事故による病気等は対象外です。

医療保険が適用された医療費の自己負担分が助成されます。入院中の食事代等は助成外です。

申請に必要な書類は、医療費助成認定申請書、医療費助成用診断書(申請から1カ月以内に作成されたもの、検査データは3カ月以内のもの)、健康診断票の写し、健康保険証の写し、の4点。居住地の保健所または東京都保健福祉部の担当課に提出します。医療費助成の開始は窓口で受け付けた月の1日からです。医療券が交付されますが1~2カ月かかるので、その間の医療費は還付請求できます。

あなたが希望されるように東京都以外の実家などで療養する場合には、いったん医療機関の窓口で支払ったあと償還払いになります。償還払いに必要な書類は都の窓口に請求してください。