「被団協」新聞2022年7月号(522号)

2022年7月号 主な内容

戦争のない核兵器のない世界へ歩みつづける

日本被団協第67回定期総会 3年ぶりに対面で開催

日本被団協は6月8日~9日、東京・お茶の水のホテルジュラクで第67回定期総会を開きました。人数を制限しましたが3年ぶりの対面開催で、全国から50人が参加しました。また、各県被団協関係者に限定して配信したオンラインでの視聴は2日間で延べ35箇所での利用がありました。基調報告、活動報告、会計報告、運動方針、予算、役員選出(役員名別項)、総会決議と特別決議を採択しました。

木戸季市事務局長が基調報告でウクライナ情勢に触れ、「プーチン大統領の行動は許せない。この戦争の長期化、泥沼化を懸念する。西欧諸国はウクライナに武器を供与しているが、武力で対抗するのではなく、対話で解決を。日本の憲法9条が世界共通の規範となるような努力が必要だ」と述べました。

|

国に対して禁止条約に署名・批准を求める署名はコロナ禍により思うに任せなかったものの、ヒバクシャ国際署名で培った連絡会などの活動が活かされ、累計90万を超える署名を提出したことを報告。原爆被害への国家保障実現と援護施策の充実を求める活動では、コロナ禍の中でも厚労省との交渉を続けてきたが大きく世論を喚起するような行動には至らなかったと報告されました。

相談活動では、毎週の電話相談、ブロック講習会について報告。

財政については、活動維持募金を継続した成果が報告されました。

被爆者運動を知らせ受け継ぐ運動では、国内外から多数の証言依頼に応えたこと、設立10周年を迎えたノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会との共催企画や、若い世代との取り組みも報告されました。

機関紙「被団協」新聞は毎月8500部の発行を堅持。被爆者の購読者数は高齢化に伴い減少しているが、支援者や研究者、被爆二世などの購読は少しずつ増加していることが報告されました。

会計報告では、活動維持募金が3月末で1400万円の収入があったこと、また支援者の故人から多額の遺贈があったことが感謝をもって報告されました。

22年度運動方針

運動方針では、ふたたび被爆者をつくらない世界を実現する運動と、被爆者援護施策の抜本的改善充実を求める運動を二本柱にすえました。

その具体的な行動として、日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准を求めること、核兵器禁止条約締約国会議やNPT再検討を始め多くの機会で原爆の反人間性を訴えること、国家補償法の制定を求めること、すべての核被害者、戦争被害者との共闘・支援(ビキニ被災者の裁判を傍聴するなど)、憲法を生かし、国民の命と暮らしを守る運動を進める、被爆二世に対し被爆者に準じた施策の実施を求める、被爆者のよりどころとなる相談活動をすすめる、などが提案されました。

予算では、活動維持募金1000万円、被爆者運動強化募金800万円が提案されました。

運動方針に関する討論

会場での主な発言と事務局役員からの回答を紹介します。

◆運動の重要な案件については、専門委員会を作って議論してほしい。

事務局=被団協にはすでに専門部会があるので、そこで対応できるのではないか。代表理事会で検討する。

◆「被爆者がいなくなる日がくる」との表現がある。その後をどうするのか。被爆二世実態調査では、被二世は極めて多様である、とされている。方針に「二世を原爆被害者と明確に位置づけ…」とした経過について聞きたい。

事務局―実態調査で二世自身や子どもに関する様々な不安がわかった。改めて、原爆被害者と位置付けたい。しかし、被爆者がいなくなったとき誰が組織を受け継ぐかはその時点で関わっている人たちが決めることであり、二世に引き継ぐということではない。

◆原玲子相談員から=相談活動で、平均84歳の被爆者たちに対する目配り、気配りができているか。収入が国民年金だけの人、年金もない人もいる。介護手当を活用してほしい。中央相談所への要望があれば、ブロック講習会を待たず、随時声を届けてほしい。

新役員

〈代表委員〉箕牧智之(新) 田中重光 田中熙巳

〈事務局長〉木戸季市

〈事務局次長〉児玉三智子 濱住治郎 和田征子 濵中紀子

〈代表理事〉廣田凱則 木村緋紗子 東勝廣 金本弘 立川重則 林三代子(新) 松浦秀人 中村国利 田中聰司 横山照子 家島昌志 首藤通治

〈会計監査〉湊武(ほか四国ブロックから1人)

中央行動

厚生労働省に要請

|

日本被団協は定期総会翌日の6月10日、全国の被爆者、被爆二世など約60人が衆院第2議員会館会議室で中央行動を行ないました。午前11時から1時間厚生労働省交渉、午後は地元選出議員への要請行動でした。

厚労省交渉では、原子爆弾被爆者援護対策の山田博之室長ほか担当者6人が出席。7項目の要請事項について口頭で回答を受けました(写真)。

現行法を国家補償に基づく法律に改正することについては、前文に「国の責任において」と明記した現行法の考え方に基づいて施策を行なっている、と回答。非核三原則法制化と核兵器禁止条約への参加については担当外として回答せず、そのほかの要求にも積極的回答はありませんでした。

「黒い雨」被害者への手帳交付に疾病要件を加えたことや、長崎の被害者を除外したことについて、田中重光代表委員が「裁判で政府は上告を断念したのに、行政は判決に従っていない。法治国家として許せない。長崎は除外され怒っている」と迫りましたが、「過去の裁判との整合性を図った」などと回答するにとどまりました。

核兵器廃絶へ、長崎から

核兵器禁止条約の会 結成

|

| (左から)朝長さん、大石知事、柿田さん、 川野さん、田中さん、本田さん |

「核兵器禁止条約の会・長崎」結成のつどいが5月28日、長崎被災協の講堂で約70人の参加で開催されました。

長崎被災協田中重光会長、長崎県被爆者手帳友の会朝長万左男会長、長崎県平和運動センター被爆者連絡協議会川野浩一議長、長崎原爆遺族会本田魂会長と、被爆二世で長崎被災協の柿田富美枝事務局長の5人が共同代表となりました。

つどいでは「核軍縮の再起動、長崎から」の内容で、朝長万左男共同代表と長崎大学核兵器廃絶研究センターの吉田文彦センター長の対談が行なわれました。ロシアのウクライナ侵攻や一部政治家の核共有論など私たちの核廃絶・平和への思いをふみにじる動きに、運動をどう進めていけばよいのかの大きなヒントとなったと思います。

今後は賛同人を広げ、学習会の実施や、世界の人たちと連帯・交流を深めていく活動を行なっていきます。

6月13日には共同代表5人で大石賢吾長崎県知事を表敬訪問し、新たに賛同人になっていただきました。(中元英貴)

|

しらさぎ会

埼玉県原爆被害者協議会(しらさぎ会)は6月1日、核兵器禁止条約締約国会議に向け、慰霊式実行委員会に参加する17団体と浦和駅東口で行動を行ないました。(写真)

35人が参加し横断幕、プラカードを掲げ、日本政府に核禁止条約への署名・批准を求める署名を行ないました。埼玉合唱団の歌声が響く中「核兵器使用するな! 核共有反対! 戦争は絶対ダメ!」と呼びかけました。

原明範しらさぎ会会長がマイクを握り、「核兵器は人類と共存できない悪魔の兵器」、「悲惨な原爆を体験している国民がいる国として、核兵器禁止条約の会議に参加し被爆の実相を世界に訴えるべき」と訴えました。

夕方の駅前は帰路につく学生や勤め人が多く、とくに制服を着た生徒たちが呼びかけに顔を向けてくれるのが印象的でした。(吉川幸次)

核兵器禁止条約締約国会議

日本被団協代表が出席 世界の若者、市民と交流

オーストリア・ウィーン

オーストリア・ウィーンで6月21日~23日に開かれた、核兵器禁止条約の第1回締約国会議に、日本被団協から木戸季市事務局長と家島昌志代表理事が出席、傍聴しました。その前後に同地で開かれた市民社会フォーラムや核兵器の非人道性会議などで証言、発言し、世界の若者や市民と交流しました。詳しくは次号でお伝えします。

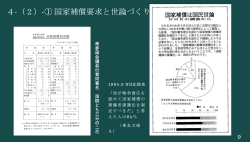

大学で、高校で、証言活動

パネル、DVDを活用し

|

|

長友会

長野県原爆被害者の会(長友会・藤森俊希会長)は6月3日、松本大学の公開講座(聴講生110人)で、核兵器廃絶を願う被爆者の強い思いを伝えました。同大の菅谷昭学長(前松本市長)、学生サークル平和創造研究会の要請です。「原爆と人間」パネルを掲示し(写真上)、DVD「藤森俊希の伝言~きのこ雲の下、僕は1歳だった」(2018年国際署名推進組織が制作)を上映後、被爆者の三好孝子さんと千国美津子さんが被爆体験を、前座明司副会長が核兵器禁止条約発効の意義などを話しました。

6月9日は、広島への修学旅行を計画している上伊那農業高校の平和学習会(2年生143人参加)に招かれ、藤森さんのDVD上映後、前座が被爆2世の思いなどを話しました(写真下)。

松本大学の学生、上伊那農業高校の生徒、ともに初めて接する話と映像をしっかり受け止めてくれました。

会員も少なく小さな組織の長友会ですが、語り活動を継続しています。(前座明司)

10周年記念総会と朗読会を開催

|

| 被爆二世のグループ 「伝える声」による朗読 |

兵庫県被ばく二世の会

10周年を迎えた兵庫県被爆二世の会は5月28日神戸市東灘文化センターで定期総会を開き、被爆二世と三世28人が集まりました。

ロシアのウクライナ侵攻で、核戦争が現実的に感じられるようになりました。核戦争がどのようなものか、一番よく知っておられる被爆者の話が直接聞ける今、「ヒバクシャの話を聞こう」の企画を進めて行くことを確認しました。会員は112人(二世109人、三世3人)となりました。

総会後、10周年を記念して「ピアノと声で伝える原爆」を開催、79人の参加がありました。DVD『ふるいしさんのはなし』上映後、二世の会のグループ「伝える声」8人のメンバーとジャズピアニスト金谷康佑さんの演奏で、被爆した親の証言をその子どもである二世が朗読しました。

「父の前で父の手記を読めたことは意義あることでした。娘達も見てくれて手応えを感じています」との出演者の感想もありました。(中村典子)

訴訟支援にご協力を

ビキニ被ばく船員訴訟支援準備会

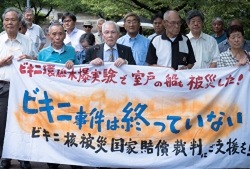

|

1954年、第五福竜丸の被ばくにより明らかになった太平洋核実験被害は、全国で延べ1000隻の漁船や貨物船が被害に遭っています。1980年代に行なわれた高知県の高校生たちの調査によって、現在も苦しむ元船員たちが多数いることがわかってきました。

現在、元船員と遺族が原告となり、全国健康保険協会船員保険部に対し労災を認め船員保険の適用を求める裁判が東京地裁で、国に対し日米政府の政治決着で損害賠償を求める権利が失われたことに対する損失補償を求める裁判が高知地裁で、それぞれ係属中です。

ビキニ事件により始まった署名運動は、原水爆禁止運動の原点となりました。いまなお苦しむ核実験ヒバクシャと連帯し、裁判傍聴等で応援してください。

労災訴訟第1回口頭弁論=7月26日15時30分東京地裁419号法廷。問い合わせ=内藤雅義(東神田法律事務所)03―5238―7799。

今こそ”ノーモア・ヒバクシャ”

継承する会 オンラインシンポジウム

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は設立10周年企画のしめくくりとして5月21日、定期総会終了後にオンラインシンポジウムを開催しました(日本被団協との共催)。テーマは「今こそ“ノーモア・ヒバクシャ”」。

開会挨拶で中澤正夫代表理事は「10年の歩みは必ずしも順調ではなかったが、思いがけない発展もあった。若い、被爆者から見れば孫世代が登場し、各地でも県被団協とともに継承のとりくみを考えていた。人類が核兵器を滅ぼすか、核兵器が人類を滅ぼすのか、切羽詰まった状況にある今、すばらしいシンポにしたい」と述べました。

|

|

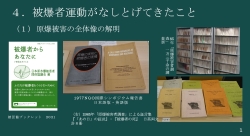

| 「継承する会10年のあゆみ」資料から |

10年を振り返る

はじめに2011年12月の設立から10年間のあゆみを事務局の栗原淑江さんが報告しました。

資料の収集・整理・活用と継承・交流の活動を二本柱にしてとりくまれてきた活動を紹介。とりわけ所蔵資料を活用して若い研究者や学生らが調査・研究活動を多彩に展開してきた経験は、今後の可能性を示すものとして注目されます。

継承する会の活動は、被爆者運動とその資料から学ぶことを根底に据えており、継承の主体は「ノーモア・ヒバクシャ=核戦争の被害者にも加害者にもならない」を望む人びとであることを再確認しました。

パネルディスカッション

桑原美陽さん(昭和女子大3年)、四至本鈴香さん(日本青年団協議会)、岡英幸さん(ならコープ)、濱住治郎さん(日本被団協)を登壇者に迎えパネルディスカッションが行なわれました。

桑原さんは「歴史学の観点から被爆者を学ぶ―『戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト』に参加して得た学び―」をテーマに、「戦後の日本や世界の歴史は被爆者運動抜きに理解することができない、とする歴史観が多くの人々に受け入れられたなら、私たちが伝えていかねばならない継承は、すでに実現したも同然だと言えるでしょう」などと発言しました。

四至本さんは、日本被団協が発行したブックレット『被爆者からあなたに』をテキストに、平和の学習会の連続開催を報告。ブックレットを読み終えたあとには第五福竜丸展示館、継承する会の南浦和資料庫を訪問し、学びを深めることができたと語りました。

岡さんは、コープふれあいセンター六条の一室に平和ライブラリーを開設し、2006年に解散した奈良県の被爆者組織「わかくさの会」の資料整理を始めたことなどを報告しました。

濱住さんは、被爆者として被爆者運動の歴史に触れ、学んできことから「継承とは「被爆者のあゆみ、歴史から学ぶこと。日本被団協の『結成宣言』に示されたつよい決意が、いつも私を支えてくれています」などと語りました。

シンポジウムのおわりに栗原さんが「日本被団協のブックレット『被爆者からあなたに』を被爆者と若い人たちで読み合う場をあちこちでつくっていくことは、各地における継承の拠点づくりにつながるのではないか。また“ノーモア・ヒバクシャ”は、核兵器に反対するだけでなく、戦争に反対すること。それを自分のことばで発信する根拠になる資料は、被団協がたくさん残している。それらを共有できる場を早くつくりたい」と語りました。

シンポジウムの詳しい内容は、同会ホームページの「通信バックナンバー」に掲載しています。

”戦争させない”9条の価値、今こそ

|

ノーモア・ヒバクシャ9条の会交流会

日本被団協定期総会終了後の6月9日、東京・茶の水のホテルジュラクで、3年ぶりにノーモア・ヒバクシャ9条の会(NH9)の全国交流会が開かれ、被爆者、被爆二世、若者など約30人が参加しました。

新聞等で報道されている専門家の発言をまとめた資料で、「日本の防衛費をGDP比2%にするというが、それは国の予算の1割超になる」ことや「政治の役割は、いかに戦争を回避するかに尽きる」ことなどを学習。

参加者は、自らの被爆体験や死んでいった人たちへの思いから、平和憲法、9条の意味を語りました。「1947年、憲法施行で父親から『日本は戦争しないと誓った』と聞かされ、心から喜んだ」「高校3年生のとき憲法前文に圧倒され、涙が出そうだった。父と妹が原爆症で苦しんでいた時で、母に捧げる9条と思った」「ウクライナの惨状を見て、戦争とは、多数の命を奪っていくもの。戦争をさせない、起こさせないことが大切」「ふたたび被爆者をつくるなと被爆者は訴えてきた。核兵器なくせ、戦争をおこすな、原爆被害への国家補償を求めとりくんできた。今こそ被団協運動に学ぼう」。

9条、日本国憲法の価値をしっかりと学び、伝え広めていくことの必要性を共有した会となりました。

|

| 「おり鶴さん」500回の1コマ |

「おり鶴さん」単行本出版へ

漫画「おり鶴さん」が本になります。長崎の被爆者で漫画家の西山進さん(94)が「被団協」新聞に1979年11月から40年以上にわたり連載。親しみやすいタッチで、被爆者に寄り添い、世代を超えて手をつなぎ、核兵器廃絶と平和を求めて声を上げてきました。現在は西山さんが体調を崩して休載中ですが、健康回復と連載再開を願い、この本を手に取って応援してください。家族や周囲の若者たちにもすすめて一緒に読み、被爆者運動の歩みを語り継いではいかがでしょうか。

福岡市の出版社「書肆侃侃房(しょしかんかんぼう)」から7月下旬刊行予定。予価1500円(税別)。お近くの書店かアマゾンなどのネット通販でお求めください。(「おり鶴さん」編集・出版委員会・佐々木亮)

相談のまど

認知症の夫の介護で私の体も限界…何かいい方法は?

【問】夫(被爆者)が認知症の診断を受け、在宅で介護をしていますがもう限界です。

現在、平日はデイサービスを、週末だけ1泊のショートステイを利用しています。夫は徘徊することはないのですが、意思表示が全くできないので、すべてに介助が必要です。「要介護3」ですが特別養護老人ホームにも入所できそうにありません。このままでは私の体がもちそうにありません。なにかいい方法はないでしょうか。

* * *

【答】意思表示もできなくなったご本人もつらいと思いますが、すべてくみ取って介護しなければならないのは、ひと時も気が抜けなくて大変だと思います。平日のデイサービスと週末だけのショートステイとのことですが、あなたの体を休める時間がなく疲労が蓄積するばかりです。介護するあなたが健康でないと介護を受けるご主人もつらいと思います。

思い切ってショートステイの利用期間を長くして、あなたが体を休める時間を作ることをおすすめします。

ショートステイは連続して30日間を超えない利用で、要介護認定の有効期間の半分が目安となっています。ケアマネジャーに、あなたの体調などをきちんと伝えて相談してみてください。少し長めのショートステイ利用を繰り返しながら、特別養護老人ホームへの入所を待ってみたらいかがでしょうか。特別養護老人ホーム併設のショートステイの場合は、入所についても配慮してくれると思います。