「被団協」新聞2022年3月号(518号)

2022年3月号 主な内容

<被爆者の歩みを伝え、平和を希求する若者たち>

「ICAN」のバラ植樹 被爆者とともに

|

|

日本被団協の和田征子さん(左から2人目) とともにICANのバラを植樹する、 明治学院大学高原孝生教授ゼミ生と、 同大任意団体Peace☆Ringに 所属する学生たち |

本間のどか(明治学院大学1年)

「ICAN」のバラを明学へ―このプロジェクトが始動して約8カ月、日本被団協事務局次長の和田征子さんに参加いただき、感慨深く1月20日植樹の日を迎えました。

このプロジェクトを通して自分の中での被爆者の方に対する考え方や、原爆、核兵器の捉え方が大きく変わったように感じています。これまで被爆者の方々はお願いすれば被爆証言を語ってくれると安直に考えていたことに気がつきました。プロジェクトを進める中で被爆証言をお願いした方から、話したくない、思い出したくないとお断りのご連絡をいただいたとき、自分の考えが及んでいなかったことを深く反省しました。

さらに、被爆者の方々が抱える核廃絶への思いや焦りなど、さまざまな想いに触れることができました。

当日は天気にも恵まれ順調に植樹を終えることができました。土の量や水あげ担当など、もう少し考えればよかった、など反省点はたくさんありますが、無事に植えられてほっとしています。

植樹の後に和田さんを囲む会を行ないました。和田さんの明学生時代のお話から、最新の核兵器廃絶に関する話題まで、たくさんお話しいただきました。質問も活発に出て、実りの多い会となりました。本当にありがとうございました。

*

「ICAN」のバラとは(和田征子)=広島の被爆者でバラ園を営む田頭数蔵さんは、原爆で弟を亡くしたことなど凄惨な被爆体験を語ることはありませんでしたが、2017年にICANがノーベル平和賞を受賞したことに心を動かされて新種のバラを作り「ICAN」と名付けました。「世界中の戦争体験を持たない若い人たちが、被爆者と同じ思いを持って核兵器をなくそうとしていることがありがたい」と。ピンクの淡いやさしい八重のバラが、平和を願う思いと共に世界に広がりますように。

戦後史プロジェクトを大学が表彰

学生と顧問がダブルで

|

|

大学から表彰された昭和女子大学 「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト」 メンバーと、坂東眞理子理事長・総長(右)、 小原奈津子学長(左) |

昭和女子大学「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト」4年間の活動の成果が認められ、メンバー一同が「昭和女子大学スチューデンツ・オブ・ザ・イヤー2021」に表彰されました。また顧問の松田忍准教授が「昭和女子大学 ティーチャーズ・オブ・ザ・イヤー2021」に選ばれました。同一プロジェクトから学生と教員が同時選出されたのは初めて。同プロジェクトは、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会が整理・保存を進めている日本被団協運動史資料を使った研究活動をしてきました。

学生の表彰状は「貴女方は『戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト―被団協関連文書―』においてそれぞれの持ち場でリーダーシップを発揮し、4年間の研究成果を光葉博物館『被爆者の足跡』展へと結実させました(中略)そのたゆまぬ努力と優れた功績を称え」表彰するとされています。

顧問の松田准教授は日本被団協とノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の関係者に「この賞はみなさまからの温かいご支援なくしては得られなかったもの。これまで長きにわたってプロジェクトをお支えくださいましたこと、深く感謝申し上げます。特別展開催でプロジェクト活動は一区切りつきましたが、このあとも方向性を絞って活動を続けるつもりです。今後とも変わらぬご支援をよろしくお願いいたします」と伝えました。

被爆者と若者と二人三脚 オンライン証言会

|

|

オンライン被爆証言会 『ヒバクシャと会ってみよう』を開催した KNOW NUKES TOKYOの メンバーと日本被団協の濱住治郎さん(右) |

徳田悠希(KNOW NUKES TOKYO)

私たちKNOW NUKES TOKYOは1月22日、核兵器禁止条約発効から1年の夜に「オンライン被爆証言会1『ヒバクシャと会ってみよう』」を開催しました。

日本被団協事務局次長の濱住治郎さんをお招きし、濱住さんと私(德田)が対談形式での語り手となりました。被爆から現在に至る人生の横を歩かせてもらいたい、そして未来へ、被爆者と若者の“二人三脚”で進んで行きたい、という新しい試みです。

対談を経て、核兵器禁止条約に書かれている言葉の一つ一つが、核兵器の非人道性を訴えてきたすべてのヒバクシャの存在証明であり、今を生きるわたしたちの指針なのだと、改めて痛感しました。

昨年から東京都選出の国会議員との面会活動も行ない、彼らの中でも核兵器禁止条約が着実に「共通言語」になってきていることを肌で感じています。

私自身、核兵器廃絶運動に関わり始めて約1年半。条約の議論の進展とともに歩んできました。その歩みを止めることなく、ともに前に進んで行きましょう。

今後も学びを深めていきたい

|

福永 楓(長崎ユース代表団10期生)

長崎ユース代表団10期生は2月12日、学習活動として日本被団協の和田征子さんをお招きし、オンライン学習会を開きました。

学習会では、①和田さんの被爆体験 ②平和についての発信活動を行なう若者への願い ③「女性被爆者」としての和田さんの考え、の三部構成でお話いただき、その後に意見交換を行ないました。

和田さんのお話の中で、被爆した当時幼かったことで「原爆当時の記憶がない私が話して良いものだろうか、という気持ちがあった」という言葉があり、和田さんがお母様から聞いたお話の壮絶さを物語っていると感じました。また、ユースとして活動するなかで感じたことのある「原爆を体験したことのない私が原爆を語っていいのだろうか」という葛藤とどこか重なる部分もあり、考えさせられました。

和田さんの貴重なお話は、原爆の実相や昨今の核兵器事情を若者の立場から発信する身として、今後も学びを深めていきたいと思うきっかけとなりました。

*

長崎ユース代表団=長崎県・長崎市・長崎大学の3者で構成された核兵器廃絶長崎連絡協議会が主催する人材育成プロジェクト

決してあきらめず歩み続ける

|

井﨑悠里安・野邉栞乃(東京音楽大学)

私たち東京音楽大学では学生有志による「被爆ピアノコンサート」を2月22日に配信で開催しました。今回、その学びの機会として1月26日、平和希求セミナー「世界へ届けたい被爆者の声」と題して日本被団協から和田征子さんをお迎えしお話をうかがいました。

被爆の実相、そしてその後被爆者の方たちがどのようにして今日を迎えられたのかをお聞きした今回のセミナーを終え、今、熱く心の奥に残る何かを感じています。

和田さんのお話をきいて、被爆者の皆さんの想いや日本や世界の現状を知り、私たちが今何をしていくべきなのか、明確になったような気がします。なによりも多くの方々や未来に向けて伝えること、伝え続けていくことの重要さや責任を感じました。

語り、伝え続けていくことも決して簡単ではありません。平和の実現も難しいと感じてしまう現代ですが、そんな中でも決してあきらめず、ステップバイステップで歩み続けるそのお姿に、大変力づけられ、被爆ピアノコンサート当日に向けて思いを新たにしました。和田さん、本当にありがとうございました。

座標

戦争被害受忍論に基づく政策 日本政府に語る資格なし

核兵器禁止条約の第1回締約国会議が夏までに開かれると伝えられ、日本政府にオブザーバーとしての出席を求める声も国内外で広がっています。

条約は「核兵器使用の被害者(ヒバクシャ)と核実験の影響を被った被災者の受け入れがたい苦難と被害に留意し」(前文)、核兵器によるすべての「被害者に対する支援及び環境の修復」(6条)を定めています。ここに関連して、日本政府は会議に出て、被爆者援護施策の経験を述べよ、という声があります。

しかし、日本政府にその資格があるでしょうか。答えは「否」です。

現行の「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」は、「原爆の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害」(前文)として、原爆被害と戦争被害を区別・分断。さらに、援護の対象を生存被爆者に限り、最大の犠牲者である死没者を見捨てています。対象となる生存被爆者も、被爆距離と時間を狭い範囲に限定して被害者を分断し、さらに原爆被害を初期放射線による健康被害に矮小化しています。このことは、「黒い雨」被害者に対する被爆者健康手帳交付に疾病条件をつけたことでも明らかです。

1994年成立の現行法は、基本懇意見(80年12月)に基づいて制定されました。その核心は戦争犠牲受忍論です。「およそ戦争という国の存亡をかけての非常事態のもとにおいては、国民がその生命・身体・財産等について、その戦争によって何らかの犠牲を余儀なくされたとしても、それは、国をあげての戦争による「一般の犠牲」として、すべての国民がひとしく受忍しなければならない」。

日本は核兵器禁止条約に署名、批准して核政策を改めるべきです。

被爆者運動史を学ぶことで戦後日本の縮図が見える

|

昭和女子大戦後史プロジェクトが書評会

2月6日、昭和女子大学の戦後史史料を後世に伝えるプロジェクトのみなさんと、日本被団協のブックレット執筆陣による『被爆者からあなたへ』の書評会がオンラインで開かれました。昨秋、同大光葉博物館で特別展「被爆者の足跡」展を開いたプロジェクトからの申し入れに応えたものです。

まず執筆者から「執筆のために学ぶなかで先達の思いが分かり、被爆したごく当り前の人間として生きる目標を与えられた」「経験していない運動を書くのは学びの連続で苦しかったが出版できてよかった。広げながらまだ学習中」などと発言しました。

プロジェクトメンバーからは、「アッという間にスーッと読めた」「展示したときは漠然としていたことが理解できた」「人間らしい死に方とは何かを考えさせられた」「被爆者運動史を学ぶことで、戦後日本の縮図が見える」など、被団協史料を読み込み研究してきた人たちならではの発言がつづきました。

80年以降の運動の重点が「受忍」論とのたたかいに置かれてきたことをめぐっては、国の受忍政策を明らかにさせたのは被団協運動の重要な成果だが、これとのたたかいは被爆者だけで負えるものではない。他の戦争被害者や戦後世代を含む現代の問題であることをどう分かりやすく伝えていくか、という課題も浮き彫りにされました。

歴史学と運動では見え方の違いはあるものの、人間として許すことのできない原爆被害や被爆者の自己確立、特別展とブックレットの構成など多くの共通点を確かめ合うことができました。

「ブックレットの形での発行は正解。分かりやすく読みやすい」「すごく勉強になった」という若者の言葉に執筆陣は、ブックレットに学びながら広げていく活動をさらに、と励まされました。

聞き書き、手記集を出版 上・下巻で95人分を収録

京都被爆二世・三世の会

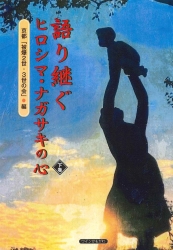

|

昨年12月京都被爆二世・三世の会は被爆体験証言集『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈下巻〉を出版しました(かもがわ出版、税込2200円)。一昨年7月の上巻に続く発行です。

主に京都にお住いの、また京都ゆかりの被爆者のみなさんから聞き取りをさせていただき、また貴重な手記などを蘇らせていただいて、45人の被爆者の体験を綴ったものです。上・下巻合わせて95人になりました。8月6日、9日当日のことだけでなく、被爆者の生涯にわたる人生から核兵器が人間に何をもたらすかを明らかにしていくことにも留意しました。

核兵器廃絶運動の原点である被爆の実相普及に少しでも役立つことができればと願っています。

(平信行)

問い合わせは京都被爆二世・三世の会=〒604―8854京都市中京区壬生仙念町30―2 ラボール京都5階 京都原水協気付 電話075―811―3203 FAX075―811―3213

投稿 隔月にスタンディング

|

東京 井上葉末

私はノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の賛助会員として、日野市、立川市などで「残された時間が少ない」との被爆者の声を聞き、被爆者サポーターとして活動しています。私の住む日野市の被爆者団体がなくなり、「被爆者の幟」を託されたものとして定例化した活動を、と思っていました。

1月22日が核兵器禁止条約発効1周年であり、世界の「終末時計」は2分を切ってあと100秒とのニュースを聞き、コロナ禍中でしたが3人でスタンディングを実施しました(写真は昨年7月22日、被爆者とご一緒したスタンディング)。

まだ「会」の結成についての取り決めはありません。共通事項として「人権を守る」の1点で協同し、ハンセン病患者の人権、ヒバクシャの人権、その他人権に関して守る立場でこれからも一緒に駅前宣伝をしようと決意しました。当面、隔月実施の予定です。

被団協へのお手紙から 国際署名運動に誇り

香川 高谷 修三

核兵器禁止条約発効1周年、おめでとうございます。日本被団協の国際署名運動の成果によるものと、敬意と感謝を申し上げます。私もその運動の地区部長として懸命の努力をしたことに誇りを持っております。

今後の核禁条約の完全実施は、前途多難であると推察しますが、世界中の市民の願いと祈りが届く日を信じて、日本被団協の活動費として募金を送金します。

相談のまど

差額ベッド代やおむつ代は被爆者も自己負担になります

【問】被爆者である父が救急車で搬送され入院しました。退院後、病院からの請求書を見ました。母はそのまま支払ったそうですが、被爆者手帳を持っているのにこんなに請求されるとは納得できません。請求書には、差額ベッド代と思われる項目や、おむつ代などがありますが、すべて自己負担なのでしょうか。

* * *

【答】被爆者健康手帳での公費負担は健康保険が適用される医療費のみが対象です。健康保険法の改訂などで「被爆者健康手帳があれば医療費は大丈夫」という時代ではなくなりました。

差額ベッド代(室料差額)とおむつ代は健康保険の適用外なので、全額自己負担になります。

ただし、差額ベッド代は徴収してはいけない場合が決められています。

①同意書による同意の確認が行なわれていない場合 ②患者本人の「療養上の必要」により特別療養環境室に入院させる場合 ③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合で患者の選択によらない場合、の3つです。

しかし実際に救急車で搬送された場合、患者さん本人はもとより家族も混乱状態で病院から室料の事で説明されても落ち着いて判断できる状態ではなく、同意書に署名してしまいがちです(同意したとしても同意書に署名がない場合には室料差額は請求できません)。今後の入院には十分注意し、室料差額のない部屋をとしっかり伝えることが大切です。

おむつ代の負担も大変です。病院での紙おむつの処理は、非感染の場合は一般廃棄物として処理され、感染がある場合は医療廃棄物として処理することになり費用もかさみます。業者と直接契約して1日一定額支払う方法や、病院指定の紙おむつを使用した枚数分だけ支払う方法などが取られています。なお、おむつ代は主治医の証明書があれば、所得税控除の対象になります。

年間購読料値上げのお願い

4月から2000円に

「被団協」新聞をご愛読いただきありがとうございます。

「被団協」新聞は1976年の創刊から今日まで、被爆者と被爆者、被爆者と国民をつなぐ新聞として多くのみなさんに支えられ、500号を超えて発行を続けてきました。購読料は創刊当初は年間1000円。1990年4月に年間1500円としてから30年余、消費税の導入と増税が繰り返される中がんばってきましたが、それも限界となり、このたび2022年4月号から、年間購読料の値上げをお願いすることになりました。

年間2000円、今年4月号の請求分(請求用振込用紙送付は3月号)からとなります。前納いただいている場合は追加請求はせず、次回納入分からとなります。

どうかご理解いただき今後も継続してご愛読くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。