「被団協」新聞2022年2月号(517号)

2022年2月号 主な内容

核兵器禁止条約発効1周年 日本政府は条約に署名、批准を

|

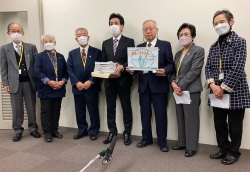

署名65万7千余提出

日本被団協は核兵器禁止条約発効の2021年1月22日から「日本政府に核兵器禁止条約への署名、批准を求める」署名に取り組んできました。

昨年11月末をしめきりとした第1次集約分が、65万7174人分となり12月21日、岸田文雄総理大臣宛に提出しました。

提出については11月末から、岸田総理大臣に直接手渡したいと、内閣府に申し入れをしてきました。しかし担当省庁として外務省に提出をとの連絡を受けたため、日本被団協役員が外務省を訪問し「やはり岸田総理に手渡したい」と申し入れをしましたが覆らず、窓口として外務省に提出することになり、要請書と集まった署名の一部(6千人分)を持参しました。

日本被団協から木戸季市事務局長ほか6人が参加し、外務省は池松英浩軍縮不拡散・科学部審議官ほかが対応しました。

日本被団協は「今や核保有国を含む世界の市民の多くが、核兵器が反人間的兵器で不要なものであることを知るところとなりました。戦争による核攻撃を受けた唯一の国である日本政府は、核兵器の禁止から廃絶へ、今こそ先頭に立って世界をリードするときです。全国から寄せられた65万7174人分の署名とともに訴えます。私たちは、日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求めます」(要請書抜粋)と要請しました。

池松審議官は、「必ず岸田総理大臣に渡す」と約束。要請団が、日本政府の核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバーとしての出席を求めると、「核兵器国をどう関与させるか、アメリカと一緒に現実に核軍縮を進めることが先」だと述べるにとどまりました。また、核兵器廃絶にむけての日本政府の「3本柱」として、①自ら努力すること、②米国との協調、③その他の国々や国連との協調、をあげ、「日本政府としての働きをみなさんに認めていただけるよう努力したい」と述べました。

核兵器国は速やかに署名、批准を 発効1周年 被団協が声明

日本被団協は核兵器禁止条約発効1周年を記念して1月22日、声明を発表しました。抜粋を紹介します。全文はホームページに掲載しています。

*

声明(抜粋)

核兵器国の速やかな署名、批准を求める運動を強めよう

1945年8月広島と長崎に米軍が投下した2発の原子爆弾は両市を壊滅し筆舌に尽くしがたい惨状をもたらした。そこで傷つき、殺された人間のすがたはもはや戦争の様相を質的にかえるものであった。広島・長崎の原爆被害者はふたたび世界中のだれにも、同じ苦しみを味わわせてはならないと、核兵器の使用を禁止し、廃絶することを求めつづけて来た。

2017年7月7日、国連参加国の6割に当たる122カ国の賛同を得て核兵器禁止条約が採択された。廃絶へ向けての大きな第一歩をふみだした。

条約は2021年1月22日に発効した。この日をもって核兵器は国際条約によって違法化された。核兵器に対して「悪の烙印」が押された。

第1回締約国会議は2022年3月22~24日の開催が予定されている。日本をはじめNATO参加国の中からのオブザーバー出席が期待されている。日本の多くの国民が日本政府の速やかな署名、批准を求めつつ、せめてオブザーバーとしての出席はすべきと政府に求めている。

1月3日、核兵器国5カ国が共同声明を発し「核兵器について―それが存在し続ける限り―防衛目的、侵略抑止、戦争回避のためにあるべきだということを確信する」と述べた。ところが、核兵器禁止条約の存在には一言も触れていない。核兵器の抑止力神話にすがり付き、大国であることの証としての核兵器保有の正当性を強調し、核兵器の存在そのものがその使用の最大の危険であることを省みようともせず、核兵器の拡散禁止を非核国に押し付けている。

核兵器の廃絶を目指す市民運動は、5カ国の声明のまやかしをそれぞれの自国民、市民に明らかにし、「核兵器抑止力」神話を打ち破り、核兵器の反人間性の真実を市民に訴え続けていくことが喫緊の課題である。

核兵器禁止条約発効1周年を迎えるにあたり、唯一の戦争被爆国を自ら標榜する日本国政府に条約への速やかな署名、批准を求め、あわせて、核兵器国とその同盟国の条約参加を促進する外交努力を行うことを求める運動を構築し、促進しなければならない。

核兵器は絶滅だけを目的とした狂気の兵器である。核兵器が存在する限り人類に未来はない。核兵器ゼロの地球を。

私たち広島・長崎の被爆者は、核戦争被害者としてあの日から今日までの体験を人類共有の財産として広げ、核兵器の禁止から廃絶へ、運動をさらに。

座標 核保有を誇示する5カ国の傲慢

被爆者の声を聞け

核兵器禁止条約の発効から1年が経ちました。この1月には条約の署名国が86、批准・加入国が59カ国となりました。「生きていてよかった」と心から喜び合った被爆者の核兵器廃絶の願いは、この先、成し遂げられるのでしょうか。

2022年は2つの大きな国際会議開催の年となります。コロナ禍のため1月から8月に延期を余儀なくされたNPT再検討会議と3月の核兵器禁止条約第1回締約国会議です。

先日、NPTに向けて核保有5カ国が共同声明を出しました。何一つ具体的な実効性のない声明に、核を持つことで力を誇示する核保有国の傲慢さを感じました。国際間の緊張関係の中、決して友好的でないとみられる大国同士が、いつの間にこんな話し合いを、とその意図を計り兼ねるものがあります。

2015年NPT再検討会議で最終合意ができなかった時以来、軍縮の速度は鈍り、むしろ軍拡により世界の安全保障は核兵器使用の危機にまで及んでいます。巨大化する軍事費や、進化し続ける兵器・施設の映像を見るたびに、暗澹たる思いがします。

被爆者の一人ひとりが語り続けてきた小さな声は、まだ世界に届いていないのでしょうか。あまりにもか細き声なのでしょうか。

私たち被爆者は、戦争中「あの日」に至るまで、竹やりで巨大なものに立ち向かい、その結果捨て置かれました。

被爆者の声を聞いてほしい。原爆が何をもたらしたか、もたらし続けているかを知ってほしい。非人道的結末を。世界の政治を司る人々は、被爆者が「世界の危機を救うために」語り続けてきた声を、真剣に聴く責任があります。核保有国とその同盟国の国民を含む、すべての人が捨て置かれる前に。

被爆者援護施策はすべての原爆被害者を対象とせよ

総理大臣と厚労大臣に要請 日本被団協

日本被団協は1月20日、岸田文雄内閣総理大臣と後藤茂之厚生労働大臣に対し、「黒い雨」など放射性降下物による被ばく問題の抜本的解決を求める要請書を提出しました。新型コロナ感染爆発のため郵送での提出としました。

厚生労働省が昨年12月23日、「『黒い雨』訴訟を踏まえた審査の指針」を発表。被爆者健康手帳の発行に「黒い雨に遭った者で、11種類の障害を伴う一定の疾病にかかっている」ことを条件に入れました。

昨年7月、「黒い雨」訴訟で原告側全面勝利判決後、国側の上告断念による判決確定の時、菅総理大臣(当時)が原告への手帳交付とともに「同じような事情の方々についても、救済すべくこれから検討をしたい」と述べました。この後全国で「同じような事情」をもつとして手帳申請が相次ぎましたが、国としての方針が出るまではと待たされていました。

要請書は、

1.「『黒い雨』訴訟を踏まえた審査の指針」の「11種類の障害を伴う一定の疾病にかかっている者とする」認定要件を削除すること。

2.被爆者問題に関する司法と行政の乖離を無くすこと。

3.被爆者援護施策はすべての原爆被害者を対象とすること。

の3項目を求めています。要請理由として、

1.現行法「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の4種の被爆者には疾病に関する定めはありません。黒い雨被害者を被爆者と認定するにあたって、「11種類の障害を伴う一定の疾病にかかっている者とする」を条件とすることは現行法を逸脱した明らかな違法行為です。直ちに撤回されなければなりません。

2.司法と行政の職務は、行政は法律に基づいて国務を行い、司法は法に基づいて裁判を行い公正な判断をする、と言えるでしょう。原爆症認定訴訟、黒い雨訴訟などの裁判における司法と行政の乖離は異常な多さです。司法の判断と行政の乖離を無くすことは、行政の義務です。

3.原爆被害は、放射能による健康被害だけではありません。被爆その時から生涯続く、からだ、くらし、こころにわたる被害です。また、原爆被害者は現行法に定められた被爆者だけではありません。援護行政は、すべての原爆被害者を対象に行われなければなりません。

と述べ、広島だけでなく長崎の被爆地拡大についても含みを持たせました。

「黒い雨」被害者救済を 疾病の有無を問うな

広島被爆者7団体が要請

広島原爆の「黒い雨」の被害者救済について、広島県被団協(箕牧智之理事長)など広島被爆者7団体は昨年12月24日、疾病の有無を問わず被爆者と認定するよう、厚生労働省に文書を送って要請しました。

黒い雨訴訟広島高裁判決(7月)は、雨域や疾病を要件とせず、原告84人全員を被爆者と認め、確定。「原告と同様な事情にあった方々は認定する」との首相談話も出されました。しかし厚労省は、11疾病のある人に限定して被爆者健康手帳を交付する指針を広島県・広島市に示しています。

要請書では、判決に沿って、「同様な被害者」は漏れなく認定するよう求めました。が、被爆者援護対策室の山本博之室長は「これまでも黒い雨被害者には健康診断で11疾患のある人を認定」と従来通りの方式であることを、電話での回答で明かしました。司法軽視と局長通達改正の必要性が浮き彫りになりました。

(田中聰司)

NPT再検討会議 再延期

|

2020年4月~5月に予定されていた第10回NPT再検討会議は、新型コロナウイルス感染症の世界的感染爆発のため延期され、今年1月4日から開催することになっていました。しかしオミクロン株の登場で再延期となり、8月1日~26日の日程が示されていますが確定ではありません。

1月開催の予定の中でNGOの参加はオンラインのみとされ、発言は録画で送ることを求められていました。日本被団協は和田征子事務局次長を発言者と決め、12月28日に発言動画を収録していました。この動画と原稿を日本被団協のホームページで公開しています。動画と英語原稿は英語ページに、日本語原稿は日本語ページに掲載。(言語の切りかえは、トップページ上部の日本語・英語の言語選択ボタンで)。

再検討会議に合わせた国連本部ロビーでの原爆展は、12月10日から1月11日まで開催しました(写真)。会期中前半はガイドツアー参加者の入場がありましたが、後半は関係者以外の入場ができなくなりました。会議の再延期をうけ、8月に再度開催できないか、交渉を続けています。

日本被団協活動維持募金にご協力ありがとうございます

日本被団協事務局長 木戸季市

日本被団協が取り組んでいる「活動維持募金」への、多くのみなさんのご協力ありがとうございます。

昨年6月の定期総会で2016年からの活動維持募金の取り組みをさらに5年延長することを決定しました。都道府県被団協を通じて昨年11月から順次、被爆者と支援者のみなさんに呼びかけをしています。

2016年から2021年10月までにご協力くださった方のお名前を、「被団協」新聞515号(2021年12月号)に掲載いたしました。募金の方法が毎月定額、毎年定額、5年分一括など様々なため、金額を省いたお名前のみの掲載です。この一覧は、毎年の定期総会でも資料として印刷し都道府県被団協に配布しています。

昨年11月以降、新たに募金にご協力くださる方が増えており、心から感謝申し上げます。お名前のご紹介は、追って「被団協」新聞紙面でご紹介いたします。

「活動維持募金」のほかに「被爆者運動強化募金」があります。どちらも日本被団協の活動を支える募金ですが、「活動維持募金」が全額日本被団協財政に入るのに対し「被爆者運動強化募金」は募金者の所属する都道府県被団協に3割を還元します。お問い合わせは日本被団協事務局にお願いいたします。

核兵器廃絶への思い新たに 核兵器禁止条約発効1周年記念イベント

核兵器廃絶ネットワークみやぎ

|

|

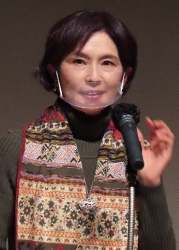

| 講演する斉藤とも子さん、 詩の朗読も |

バイオリンの小川有紀子さん(左)と チェロの塚野純一さん(右) |

1月22日、仙台市福祉プラザで「核兵器禁止条約発効1周年、核兵器廃絶ネットワークみやぎ発足1周年記念」イベントを開催しました。90人の参加でした。

オープニングは、合唱団ふきのとうによる「銘文」の合唱。宮城県原爆被害者の会が仙台市錦町公園に建てた「いのり像」の銘文を合唱曲にしたものです。

開会のあいさつで核廃絶ネットの木村緋紗子代表が、禁止条約への参加を否定している日本政府に対しての怒りを述べ、これからも運動を続けていくと表明しました。

記念講演は、女優の斉藤とも子さんの「私の平和への想い」。井上ひさしさんの戯曲「父と暮らせば」への出演をきっかけに広島を訪れて被爆者と出会い、その明るさと力強い生きざまに大きな感銘を受けたこと、その後原爆小頭症の子どもたちをもつ親の会「きのこ会」の活動を支援しながら、核兵器廃絶運動に関わってきたこと、被爆者から教えられた「灯々無尽」という言葉を胸に、「次々と語りつないでいけば被爆者の方の想いはいつか核兵器廃絶につながる、語り継ぐことが自分にできること」と確信をもって歩んできたことを語りました。

続いて、塚野純一さんのチェロ、小川有紀子さんのバイオリン演奏にのせて、被爆者・瀬野としさんの詩4編を斉藤さんが朗読しました。

後半は、チェロとバイオリンの演奏です。小川さんは、広島の被爆樹木で作られたバイオリンを使っての演奏でした。

日本が核兵器禁止条約に批准するよう運動を強化することを確認して閉会しました。(核兵器廃絶ネットワークみやぎ)

禁止事項かかげアピール

|

| 条約発効1周年のつどい・長崎 |

条約発効1周年のつどい 長崎

1月22日午前10時半~11時半、長崎市松山町の平和祈念像前に150人の被爆者や被爆二世、市民、高校生らが集まり、「核兵器禁止条約発効1周年のつどい」を開催しました(1面に写真)。

主催者の被爆5団体を代表して川野浩一氏が「確信を持ち、希望を持って進みましょう」と訴えました。

自民党の古賀友一郎参議院議員は東京から駆け付け、「日本は締約国会議にオブザーバー参加して世界に原爆の被害を訴える責務がある」と述べました。

立憲民主党の末次精一衆議院議員は「日本はどうして先頭に立つことができないのか。禁止条約を広げることが重要」と述べました。

長崎原爆被災者協議会の田中重光会長は「世界にはたくさんのヒバクシャがいる。日本は締約国会議に参加し、リードすべきだ」と述べました。

11時2分には参加者全員で黙とう。その後、核兵器禁止条約の禁止事項を書いたプラカードとイラスト(漫画家・西岡由香さん作)を掲げ、唱和しました。

最後に「集会アピール」を採択、長崎のうたごえ協議会メンバーが「青い空は」を歌って閉会しました。(柿田富美枝)

意気高く署名行動 歌声響かせ 愛媛

|

松山市内の私鉄ターミナル駅前に40人が集合。街頭で被爆写真パネルを並べ横断幕やのぼりを立て、岡本会長のスピーチを皮切りに各界参加者のリレー・スピーチを行ないました。随時うたごえ協議会の平和の歌声を響かせて、署名を呼びかけました。

これは、NPT再検討会議の開始予定日に呼応したもので、会議自体は延期されましたが、年初から高い意気を示そうと取り組まれたものです。

(松浦秀人)

各県の活動を交流 久しぶりに顔を合わせ

|

東海北陸ブロック会議

日本被団協東海北陸ブロックは12月15日、岐阜市ハートフルスクウェアの会議室で交流会を開きました。

コロナ禍もあって2年あまりブロック会議が開催できず、相談事業講習会も昨年に続いて今年も中止となりました。各県から「ブロック会議はできないか」などの声があがり、東海北陸7県の役員を中心に交流会を開くことになりました。

「顔を合わせて話ができるのが一番良い」と、26人が参加しました。「久しぶり」「元気でしたか」と、直に顔を合わせて声を掛け合うことができたのが、交流会の何よりの成果でした。

交流会では、岩波ブックレット「被爆者からあなたに」を元に、被爆者運動の継承について木戸季市事務局長が講演。その後、各県が発言し交流しました。

組織の現状と対策、禁止条約参加署名の活動、活動維持募金の取り組みや二世対策など、各県で苦労しながら活動しているもようが交流されました。また、コロナ禍のもとでも慰霊祭や原爆展、被爆証言の「語り部」活動が支援団体と協力し、各地で取り組まれていることが語られました。

最後に、来年は相談事業講習会を対面で行なえることを期待して、準備について検討していくことを確認しました。

(大村義則)

日本は核禁条約に参加せよ

|

広島7団体が街頭署名

広島県被団協(箕牧智之理事長)など広島被爆者7団体は12月22日、広島市の平和記念公園で日本政府に核兵器禁止条約への署名批准を求める署名活動を行ないました。

広島県被団協の箕牧理事長は「亡き坪井さんと何度もこの場に立ってきました。遺志を踏襲して核兵器廃絶の日まで訴え続けます」と協力を呼びかけました。

広島市を訪れていた日本被団協の木戸季市事務局長も参加し、全国で集めた署名65万7174人分を、外務省を通して岸田文雄首相宛に提出したことを報告しました。

被爆者団体代表たちは「日本が批准しなければ核保有国を批准させられず、条約が機能しない」「被爆地出身の首相に締約国会議への参加を決断させよう」などと訴えました。(田中聰司)

坪井さんお別れ会 広島

|

広島県被団協の理事長職を受け継いだ箕牧智之さんが主催者を代表しあいさつ。共に歩んだ思い出や功績をしのびながら「もう二度とあの笑顔に会えないと思うと寂しい」などと、声を震わせながら感謝を述べました。

日本被団協を代表して木戸季市事務局長が「今日はお別れの会だが、先達の思いを受け継ぎ、核兵器のない世界の実現に向けて生きることを誓い合う会でもあると思います」と、お別れの言葉を結びました。

生前の足跡をたどる動画を上映。岸田文雄首相は「いつの日か良い報告ができるよう全力で前に進みます」との追悼文を寄せました。

湯崎英彦広島県知事、松井一実広島市長をはじめ、献花の長い列が続きました。(広島県被団協)

相談のまど

有料老人ホームの費用負担が大変です。何か良い方法は?

【問】夫は長崎の被爆者で、原爆症の認定も受けています。要介護3の介護認定を受け在宅で介護していましたが、「ヘルパーを2人派遣しないと」と事業所から言われるほど体が大きいうえ自分では何もできず、おむつ交換も大変で、私一人で介護するのに疲れてしまいました。私も80歳をすぎているため在宅介護は無理となり、特別養護老人ホームに申し込んでいましたが待ちきれず、有料老人ホームに入所させました。

ところが月額40万円の請求が来ました。有料老人ホームの基本料金と介護保険の特定施設生活介護の利用料がかかることがわかりました。利用料負担が3割ということもあり、このままでは私の生活費も出なくなります。被爆者の援護で何か支援はないでしょうか。

* * *

【答】おひとりでの介護大変でしたね。

しかし、有料老人ホームが介護保険で請求する特定施設居宅介護は、被爆者の援護制度からの助成はありません。また、現行法で支給される介護手当も、施設入所者は対象になりません。

考えられることが二つあります。一つは、有料老人ホームに入所しながら特別養護老人ホームの申し込みをして待機するという方法です。同様のケースを多く見てきました。介護の厳しさを自治体の担当課に訴え続けてください。

もう一つは、被爆者としての助成が受けらる在宅に戻して、ヘルパーやデイサービス、訪問看護、ショートステイを利用する方法です。できれば介護度の区分変更をしてもらいましょう。デイサービス、訪問看護、ショートステイには被爆者健康手帳による助成があります。ヘルパーについては介護手当を申請することができます。デイサービスでの入浴介助や、訪問看護による清拭などを利用すると清潔も保たれると思います。

おひとりで悩まずに地域包括支援センターや自治体の担当課にも相談しながら、ご夫婦どちらにもいい方法を選び出してください。

原稿募集

「被団協」新聞への投稿をお待ちしています。

最近嬉しかったこと、署名活動や証言活動の報告、日本被団協編『被爆者からあなたに』(岩波ブックレット)の感想などを、300字以内で郵送かメールまたはFAXでお送りください。