「被団協」新聞2022年1月号(516号)

2022年1月号 主な内容

私たちの継承 被爆者運動を学び新しい発見へ

|

|

「北海道被爆二世プラスの会」が制作した、 北海道被爆者協会ホームページ |

いつか訪れる被爆者なき世界で私たちは何を土台に核兵器廃絶を訴えるのか――。

原爆被害者や戦争体験者の運動の記録が大切に守られ受け継がれているでしょうか。

核兵器禁止条約発効に至る長年の被爆者と支援者の努力が、どれほどの規模で積み上げられてきたものか。その記録は地域に散在し、その重要性が理解されることなく失われようとしています。

地域の記録を守れるのは、地域に住む私たちです。

みなさんのお住まいの地域で最初に被爆体験手記を公表した方は誰か。記録が残っていなくても地域の新聞や被団協、継承する会の資料の中にあるかもしれない。亡くなった被爆者の家族や近所の人から、記録に残っていない貴重な話を聞けるのも今しかありません。

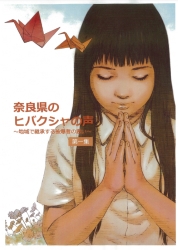

県被爆者の会が解散した奈良で、活動が始まりました。証言集も著作権フリーで作り、後世の人がスムーズに受け取れるよう、準備をしています。

継承とは、今あるものをただ受け継ぐだけでなく、能動的に考え、すすめていくことです。

|

|

|

奈良県内被爆者の手記などから編集した 新しい証言集第1集 |

石川の「平和の子ら」委員会が制作した 紙芝居 |

年頭にあたって 原爆に抗って生きる

|

日本被団協事務局長 木戸季市

米軍の原爆投下によって「核兵器が人類を滅ぼすか、人類が核兵器を無くすか」を選ぶ核時代が始まりました。原爆投下で第二次世界大戦は終わったとする原爆神話が喧伝され、核兵器の保持で他国を威嚇する「核抑止論」が始まり、今日まで続いています。そして今、核兵器の脅威、核戦争の危機は、これまで以上に強まっています。

二大要求をかかげた運動

被爆から11年後に結成された日本被団協は「自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おうという決意」(結成宣言)を堅持し、人間として生きることを許さない原爆に抗って生きてきました。「ふたたび被爆者をつくらない」ことを求め、「核戦争起こすな、核兵器なくせ」「原爆被害に国家補償を」の二大要求実現に力を尽くしてきました。多くの国民のみなさんと共に粘り強く運動を続けてきたことで、被爆者に対する一定の援護施策を実施させ、核兵器禁止条約の制定と発効に大きく貢献しました。

戦争被害受忍論との闘い

しかし、日本政府は核兵器禁止条約に背を向け、国家補償に基づく原爆被害者援護法の制定を拒んでいます。国をあげての戦争による犠牲は「すべての国民がひとしく受忍しなければならない」という戦争犠牲受忍政策を執っているからです。戦争犠牲受忍論は明白な憲法違反です。日本国民は、1931年からの15年に及ぶ戦争と広島・長崎の体験を繰り返さないことを決意し、日本国憲法を制定しました。「日本は今後戦争しない」という憲法は、被爆者に生きる力を与えました。被爆者にとって生きる支えである日本国憲法は護り活かされなければなりません。

被爆者がいない日が刻一刻近づく中、二大要求をはじめ、黒い雨被害者と「被爆体験者」を被爆者と認定すること、高齢化した被爆者に対する医療・介護施策の改善、被爆二世への被爆者に準じた援護施策の実施等々、多くの課題が残されたままです。

これからの被団協運動

昨年の全国都道府県代表者会議で、これからの被団協運動についての全国討論を訴えました。①全ての人間は平和に生きる権利を持っている=人間として生きることを許さない原爆(核兵器)に抗い生きる、②被害に対する償い(補償と回復)はどうあるべきか、③国際法である核兵器禁止条約の下で東北アジア地域非核地帯など多国間、二国間条約の制定、国家補償に基づく原爆被害者援護法など国内法の制定などを含め話し合ってくださることを希望します。

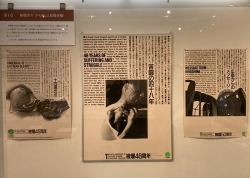

国連原爆展開催 第10回NPT再検討会議にむけ

|

日本被団協が制作・主催

国連本部ロビーでの原爆展が、12月から開催されています。当初、NPT再検討会議開催に合わせ2020年4月~5月に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症パンデミックで会議が延期となり、原爆展も延期していたものです。

会議は1月4日~28日の予定ですが、ロビーギャラリーの予約状況から、原爆展は12月10日~1月13日までの開催となりました。

* *

タイトル=ヒロシマ・ナガサキから75年・ヒバクシャ―核兵器廃絶に取り組む勇気ある人々

会場=ニューヨーク国連本部来訪者ロビー

主催=日本原水爆被害者団体協議会

共催=広島市、長崎市

後援=国連軍縮部、日本政府国連代表部

目的=被爆者の体験から核兵器の非人道性を訴え、「核兵器も戦争もない平和な世界」の一日も早い実現をめざす

展示方法=写真パネル、被爆者の遺品・遺物、デジタル映像、関連書籍

展示内容=パネル(1050ミリ×700ミリ他)48枚、遺品、遺物の展示、TVモニターでDVD視聴(基町高校「原爆の絵」ほか)

「黒い雨」被害者対策急げ

日本被団協が厚労省要請

|

日本被団協は12月6日厚生労働省に対し要請を行ないました。日本被団協からは、田中熙巳代表委員(写真右)ほか7人、厚労省は原子爆弾被爆者援護対策室の山本博之室長ほかが対応しました。

厚労大臣あての要請書と、全国被爆二世実態調査報告書を提出。国家補償に基づく法律への改正、原爆症認定制度の抜本的改善など7項目を要請。今回は特に「黒い雨」訴訟勝利判決を受けた「訴訟への参加不参加に関わらず、認定し救済できるよう早急に対策を検討する」とういう総理大臣談話に関連して、早急な指針の策定を求めました。山本室長は「来年の4月に向けて指針の改正作業を進めていきたい」と述べました。

被爆二世交流会で学習交流 兵庫

|

11月20日、神戸市勤労会館で35人(二世28人、被爆者4人)が参加して第3回兵庫県被爆二世交流会を開催しました。

東神戸診療所所長の郷地秀夫医師が、同診療所で行なっている二世健康診断の5年間135人の結果を報告しました。

「がん罹患歴は、甲状腺がん術後8人、慢性骨髄性白血病3人。女性91人のうち子宮筋腫の手術を受けた人は8人。セシウムの影響で被爆者にも子宮筋腫は多い。腎機能障害が9人。肝機能障害14人も多い。特に橋本病(自己免疫性慢性甲状腺炎)は多く、普通は10人に1人だが、41人(30・4%)となっている。兵庫県二世健康診断の2020年度の受診者は363人、精密検査90人。この90人は東神戸診療所でされたもの。一般検査と精密検査は同一の病院で出来るようにすべき。一般検査の検査項目が少ないため、二世健診を受けなくなるのではないか」(抜粋)。

講演後の交流会では、介護の問題、健康への不安、二世健診への不満等の意見が出されました。参加者アンケートでは、国や自治体に実現してほしいこととして「医療費の助成」71%、「がん検診の実施」71%、「病気、健康についての情報交換、学習、相談」64%でした。(中村典子)

被爆者運動を学び直す

日青協事務局長 棚田一諭

|

日本青年団協議会(日青協)は、2021年に結成70周年の節目を迎える中で、あらためて被爆者運動を学び直そうと、事務局内で11月から学習会を始めました。きっかけは、7月に日本被団協が発刊した岩波ブックレット『被爆者からあなたに』が日青協の事務所に届けられた際の、「事務局全体でもう一度学び直しをしたい」という20代の事務局員の声です。

学習会のポイントは、ブックレットを朗読すること。新型コロナウイルス感染症のこともあり、朗読し合う学習方法について慎重に進める意見もありましたが、日ごろから顔を合わせているメンバーだからできることとして実施しました(写真)。この学習会は毎月1回、半年かけて行なう計画です。

11月22日、日本青年館5階で行なった第1回学習会は、事務局6人のほか日本被団協とノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の方4人も加わって始まりました。執筆者の一人である日本被団協の濱住治郎事務局次長から、ブックレット作成の動機をお話いただいた後、第1章の原爆被害の実相を一人ひとり朗読しました。黙読しても苦しい内容ですが、声に出すことはさらにしんどく、みな声を絞り出しながら読み上げていました。その後感想交流の中で「当時の情景を思い浮かべると胸が苦しくなる」「こうした証言を残すこと自体が負担だったのではないか」といった言葉が飛び交いました。

私たち青年が被爆の実相を学び、語り継ぐことの意義をあらためて確認することができました。

埼玉慰霊式 ユーチューブで公開中

|

第36回埼玉県原爆死没者慰霊式が7月25日、埼玉県原爆被害者の会(しらさぎ会)も参加する実行委員会主催で、来賓を含め82人が列席して行なわれました。新型コロナウイルス感染の終息の見通しが不明な中、例年のように多くの県民に列席を呼びかけることができない中での挙行でした。

そのため昨年に続いて今年もユーチューブでのライブ配信を実施しました。ユーチューブでの視聴は300回を超えており、例年の列席者を上回っています。

現在でもインターネットで「第36回埼玉県原爆死没者慰霊式」で検索すると視聴することができます。(しらさぎ会)

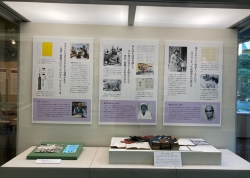

被爆者の足跡 被団協関連文書の歴史的研究から

昭和女子大学光葉博物館 秋の特別展

昭和女子大学光葉博物館(東京都世田谷区)で10月23日~11月27日、特別展「被爆者の足跡―被団協関連文書の歴史的研究から―」が開催され、全国から約1500人が来場しました。

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会が所蔵する、日本被団協を中心とする被爆者運動史料の整理・保存に関わったことから生まれた、昭和女子大学の「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト―被団協関連文書」は、4年間にわたって研究を重ねてきました。プロジェクトの総仕上げともいえる特別展は、70年以上にわたって被爆者が刻んできた足跡を明らかにし、戦後史に位置づけようとする画期的な試みとなりました。

11月13、14日の両日には、顧問の松田忍准教授とプロジェクトメンバーによるトークイベントが行なわれ、見どころや伝えたいこと、被爆者運動史料を残す意義などが生き生きと語られました。配布された冊子から学生の声を紹介します(昭和女子大以外にも東京外国語大やお茶の水女子大の学生も参加しましたが、学年のみを記します)。

|

|

|

|

生の史料に触れて

◆調査の史料では、空欄などからも被爆者の方々の想いや〓藤を感じることができ、整理されデータ化された情報からは読み取れない史料ならではの非言語的な部分から改めて生の史料の重要性を感じました。また、ドイツをはじめとする国際的な場で運動に尽力されていた小西悟さんの史料を見ることを通じて、旅の行く先々でのパンフレットや切符の束や写真、走り書きのメモなどからも、小西さんの人々との出会いや、思考の過程を垣間見ることができました。今後もきちんと伝わるかたちで保存することが重要と考えます。

花田珠里(修士2年)

◆濱住さんのインタビューで、活動の中で考えがどんどん深まるとのお話が面白かった。運動の中で人は変わっていくことを知りました。

小松優菜(2年)

◆震える手で書かれたような文字を見た時、手が不自由でもこれだけの想いで伝えたいと思っている人がいる以上、被爆者の声に耳を傾けなければならない、向き合わねばならないとの気持ちが生まれました。

日髙彩貴(3年)

◆被爆者運動の史料には人間味を感じます。調査史料では空欄のままの人、「答えられない」と書く人、びっしり書き込む人など。文字の大きさや濃さなどから得られる情報は多く、史料を見ていると対話している感覚になります。

印出也美(4年)

◆私は核兵器がない世の中の方がいいと思っていますが、史料を読むと被爆者の本気度やエネルギー、迫力を感じます。また副島まちさんの手帳には、栗きんとんの作り方とか手芸のメモなどの隣に、被爆者運動の記事があり、「生きている人間」であることを感じて親近感を覚えました。

池水映莉子(2年)

被爆者が生きた人生

◆山本宏さんにインタビューする前に江戸川区の被爆者追悼式典に参加して。こんなにも多くの人々にとって「戦争がまだ終わっていない」ことを考えさせられました。

海老原万奈(1年)

◆原爆投下が「あの日」となりますが、幾万ものそれぞれの「あの日」があり、それらに苦しめられている人々が確かに存在することを、被爆者の足跡を通じて知ってもらいたいと思います。

金希書(1年)

◆こころの被害の解明を突きつめた被爆者もいることを知ってほしい。

八木紀子(2年)

◆戦争が後に何をのこして、その被害を受けた人々はどう生きてきたのかについて、冷静に見て分析することこそが、これからの未来で人間が人間らしく生きるために必要なことではないか。この展示はそれを体現したものであると思います。

佐藤恭(3年)

◆広島・長崎の原爆から学べることは、原爆の恐ろしさや「あの日」だけではなく、その後被爆者一人一人が歩んできた歴史や人生、こころの中の葛藤など、被爆者まるごとを知る必要があると思います。

桑原美陽(2年生)

◆原爆はあの日で終わりではない、今でも終わっていないということを伝えたいと思います。心だけでなく体、暮らしにも大きな影響があって今でも続いていること、政府に訴えつづけていることを知ってほしい。

小森谷友香(1年)

◆このプロジェクトは、人間が原爆と向き合った歴史、原爆を受けたあと生きてきた人間の歴史、を解明しようとしてきました。

「あの日」を繰り返さない、だけでいいのか。「『あの日』からの75年のそれぞれの人生」を繰り返さない、ではないでしょうか。

吉村知華(修士2年)

感想 ― 特別展をみて

一杯いっぱいの感動ありがとう。展示された被爆者の生と被団協運動、それに研究・展示に関わった皆さんの力に圧倒されました。

展示の中で、被団協運動を担った人(写真だけで知っている人、お会いした人、共に語りたたかった人など)、多くの人にお会いしました。全く知らない初代事務局長の藤居平一さんと、よく議論し角突き合わせた岩佐さんの存在が、大きく大きくのしかかってきます。

被爆者の訴えが世界に届けられました。世界から被爆者への敬意、連帯のメッセージが送られました。核兵器の廃絶は間違いなく実現します。しかし社会はまっすぐに進むわけではありません。進んだり後戻りしたりジグザクに進みます。今なお私たちは「ふたたび被爆者をつくる」危険の中にいます。「被爆者の足跡―被団協関連文書の歴史的研究からー」は、現代に生きる私たちはいかに生きるべきか示唆していると思います。またこの展示と、ブックレット『被爆者からあなたに』が重なります。

プロジェクトメンバーの皆さんに、心からの敬意をこめ、ありがとうございました。

木戸季市(日本被団協事務局長)

私が被爆者運動に加わったのは2008年(65歳)原爆症認定集団訴訟の戦いのさなかでした。今回の特別展を見て、被爆者の足跡、被爆体験と原爆体験との表現に共感しました。

「あの日」から始まった被爆者の「ふたたび被爆者を世界のどこにもつくらない」運動は、人間の生存を否定する核兵器の非人道性を告発し、人間の尊厳を取り戻す運動へと導いた先達の強い意志を読み取れる展示でした。貫かれた強い意志と温かい人間味に満ちた人格をきちんととらえていることに、学生の皆さんの的確な記述に感銘を受けました。

肥田舜太郎先生の言葉「被爆者は長生きせよ、それが原爆との闘いだ」がよみがえります。

原明範(埼玉県原爆被害者協議会会長)

被爆は原爆が落ちたその瞬間で終わらないこと、その人の人生に一生組み込まれていくことを、強く訴えかけられる展示だった。特に「生きる力を奪う原爆」と「原爆に抗って生きる」ことが同時に表現されていた「雨の図」、そして「私は青春を諦めている」という言葉が強く胸に残った。私たちに青春があるのは、被爆者の方たちが声をあげ、語り継ぎ「二度と起きてはならない」と訴え続けてくださったから。私たちの代で途絶えさせてはいけない。

小森結祐菜(明治学院大学3年)

2018年秋桜祭での展示のときから見せていただいた研究の集大成、わかりやすく見やすい表現や展示の工夫もなされ、とてもよい企画でした。伝え方・見せ方はもちろん大切ですが、やはりその土台となる歴史研究としての蓄積がしっかりあってこそ、そしてそれを支える史料の重要性も改めて感じることができました。

特に、2018年12月武蔵大学でのシンポジウムの際に、「被爆者に『なる』」というコンセプトをめぐっての岩佐幹三さんとのやり取りから、さらに岩佐さんの被爆者運動への思いを聞き取り、研究を深めていった章は、その現場に立ちあった者として感慨深いものがありました。私たちの社会にある「運動」の歴史を読み解き、意味づけていく知的な営みは、市民社会の「骨」を太くしてくれるものだと思います。

二村睦子(日本生活協同組合連合会常務理事)

“ノーモア・ヒバクシャ”継承の拠点を各地に

|

|

被爆者の願いを継承する岐阜県民の会、 学習会チラシ |

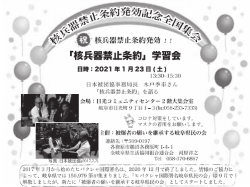

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会 10周年オンライン集会

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の設立10周年記念企画第1弾として12月11日、「“ノーモア・ヒバクシャ”継承の拠点を各地に」をテーマにオンライン集会が開かれました。継承する会と日本被団協共催。各地から約70人が参加し学び合いました。

さまざまな「継承」の取り組みをしている4つの地域から報告がありました。抜粋して紹介します。(1面に写真ほか)

北海道

1991年12月に札幌市平和通に市民の力で建てた「北海道ノーモア・ヒバクシャ会館」があります。ここを拠点に、北海道被爆者協会は多くの市民とともに活動してきました。

2016年に日本被団協が実施した全国被爆二世実態調査の、北海道文の調査結果を独自集計し17年5月に記者発表したことに大きな反響がありました。同年5月28日に「北海道被爆二世プラスの会」が発足。被爆者が背負ってきた課題は、被爆者と被爆二世のみならず非被爆者にも共通の課題であること、また二世のみに引き継がせるのは大変であることから「プラスの会」としました。

会の活動としてホームページとツイッターを開設しました。クラウドファンディングで資金を集め、若い人に制作を担ってもらいました。ホームページには現在10人の被爆者の証言を動画で掲載しています。また、被爆者の人生に焦点をあてた絵本も発行しました。被爆地を訪ねるピースツアーも行なっています。

会館ができて30年。維持していくこと、資料の整理も課題ですが、新しい継承の動きが出てきたので、今後への可能性はあると信じています。

石川

県内被爆者が59人となり、石川県原爆被災者友の会は2022年3月で会を閉じることになりました。しかし、30年以上前から、市民との共同の取り組みを続けて来ています。

平和サークル「むぎわらぼうし」は、1986年女優たちによる朗読劇「この子たちの夏」上演をきっかけに誕生しました。県内被爆者の証言を聞き、後に石川友の会の証言集『青い空を―いしかわの被爆者たちの50年』の基礎となりました。

NPO法人「はだしのゲンを広める会」も石川にあります。『はだしのゲン』を多言語に翻訳して世界に普及する活動をしています。

石川の原爆犠牲者追悼碑「平和の子ら」像が建つ金沢市卯辰山で開かれる「反核・平和おりづる市民のつどい」は、毎年実行委員会で取り組んでいます。さらに「平和の子ら」委員会を結成し、歌のCDや岩佐幹三さんの紙芝居『戦いはまだ終わらない』を制作。現在は西本多美子さんの紙芝居を制作中です。

多団体が協働し平和のバトンを次世代につなごうと活動しています。

岐阜

2017年3月に岐阜県原爆被爆者の会(岐朋会)の呼びかけに応じて「ヒバクシャ国際署名をすすめる岐阜県民の会」が結成され、それまでの夏中心の平和活動から通年の活動になり、県内の著名人や幅広い団体との協働が実現しました。ヒバクシャ国際署名終了後、県民の会解散を惜しむ声と「あと10年たったら被爆者はいなくなる」という被爆者の声に押され、被爆体験の継承と岐朋会の活動継続を目的として2020年12月「被爆者の願いを継承する岐阜県民の会」として再結成し活動を始めました。当面は被爆者の証言録画を中心に活動、5年で50人分の収録が目標。いずれ学校の平和教育の場で活用してもらいたいと願っています。

また、被爆者運動の資料収集や証言映像記録の整理・保存と学習する場として、活動拠点となる記念館・資料室がどうしても必要になります。岐朋会の加田弘子会長から自宅の倉庫提供の申し出があり、棚を運び込むなど計画中です。

奈良

奈良では現在のならコープが1974年に奈良市民生活協同組合として創立以来、平和活動に取り組んできました。国連軍縮特別総会やNPT再検討会議に代表を送り、奈良県原爆被害者の会(わかくさの会)とつながって被爆者救援募金にも取り組み、わかくさの会や日本被団協に届けてきました。

近年、奈良で被爆者運動の記録を掘り起こしている入谷方直さんと共に活動しています。2019年10月には、ならコープの施設のひとつ「ふれあいセンター六条」の中に「平和ライブラリー」を開設し、原爆展パネルや資料を展示するとともに収集した資料の整理を始めました。「平和とは初めからあるものではなく、築くものである」の言葉を胸にがんばっています。

投稿 指針となる書

岡山 平末由美子

坪井代表委員のご冥福を心よりお祈り申しあげます。坪井さんご逝去の翌日、父・平末豊もこの世を去りました。父の経歴や活動については、「被団協」新聞2014年5月(424号)の「被爆70年へ~生きぬいて」にも掲載していただきました。

弔問に訪れた方々からよく聞かれたのは「平末さんは運動家そのものだった」という言葉です。思えば、杖での歩行がおぼつかなくなってもなお組織のことを案じ、語り部に赴いたり署名を懇願して回る、その姿は被爆者運動家としての生涯を確かに全うしたといえます。父の活動は現役時代から65年にわたり、まさに被団協の歩みと時を同じくします。

岩波ブックレット『被爆者からあなたに』の第Ⅱ章は父の活動とも重なり、たいへん感慨深く読みました。被爆の実相を知らず、惑うことの多い二世にとっては指針となる書だと思います。

相談のまど

家族介護手当

高齢の妻に渡すお金があまりにも少額です

【問】長崎駅の近くで被爆し、足を骨折しました。今では身体障害者手帳1級を持つ身となりました。私は90歳を超え、88歳の妻と2人暮らしです。私は「要介護3」で毎朝ヘルパーがきて採尿パックの処理をしてもらい、週2回デイサービスに行っています。ベッドからおりるのも人の手を借りなければならず、一人では何もできません。

妻がすべての家事と私の世話をしてくれています。申請して家族介護手当を受給していますが、一生懸命世話をしてくれている高齢の妻への手当てが月2万2320円ではあまりにも少額だと思います。この年まで生きてきましたが、今は生きるのがしんどいです。

* * *

【答】おふたりで一生懸命に生きてこられたのですね。

家族介護手当は重度障害で介護が必要な場合に支給すると決められています。重度障害ということは24時間365日の介護が必要ということです。家族は精神的にも身体的にも休まることがありません。おっしゃる通り家族介護手当の額はあまりにも低すぎます。家族の介護負担が当たり前という風潮に安んじた額と思われ、家族の犠牲を強いるものです。

家族介護手当の額が介護に従事している家族の負担に即していないと考え、日本被団協は国(厚労省)に手当額の引き上げを要請しています。

国にみなさんの声を届け、手当額の増額を認めさせるよう引き続き頑張ります。

原稿募集

「被団協」新聞では、みなさまからの投稿をお待ちしています。

身のまわりのできごと、最近嬉しかったこと、署名活動や証言活動の報告など、どんなことでも結構です。

また、日本被団協編『被爆者からあなたに―いま伝えたいこと』(岩波ブックレット)の感想、読書会や学習会を開いた報告や、普及の経験も歓迎します。

原稿は300字以内、お名前、住所、電話番号を明記して、Eメール、FAXまたは郵送で日本被団協までお送りください。

年間購読料値上げのお願い

4月から2000円に 日本被団協

「被団協」新聞をご愛読いただきありがとうございます。

「被団協」新聞は1976年の創刊から今日まで、被爆者と被爆者、被爆者と国民をつなぐ新聞として多くのみなさんに支えられ、500号を超えて発行を続けてきました。購読料は創刊当初は年間1000円。1990年4月に年間1500円としてから30年余、消費税の導入と増税が繰り返される中がんばってきましたが、それも限界となり、このたび2022年4月号から、年間購読料の値上げをお願いすることになりました。

年間2000円、今年4月号の請求分(請求用振込用紙送付は3月号)からとなります。前納いただいている場合は追加請求はせず、次回納入分からとなります。

どうかご理解いただき今後も継続してご愛読くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。