「被団協」新聞2020年10月号(501号)

2020年10月号 主な内容

核兵器禁止条約発効まであと4カ国

8月6日、9日に批准・加入の国も

核兵器禁止条約への批准・加入国が46カ国に達し、発効要件である50カ国まであと4カ国となりました。

84番目の署名国のマルタが9月21日に批准書を国連に寄託、30日にはマレーシアが同じく批准手続きを行ないました。

同条約は「効力発生」について定めた第15条1項で、「この条約は、50番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後90日で効力を生ずる」としています。

今年は、3年前に同条約が採択された7月7日や、広島・長崎の原爆の日である8月6日、9日に合わせて批准書や加入書を寄託する国が相次ぎました。9月から国連総会開催中で、10月24日からは国連軍縮週間のため、新たな批准書等の寄託が期待されます。

一方、核兵器保有国とその同盟国は、唯一の被爆国日本を含め署名も批准も行なっていません。

署名50万人目標突破

ヒバクシャ国際署名 長崎県民の会

|

|

長崎県民の会記者会見 (9月9日長崎被災協講堂) |

ヒバクシャ国際署名をすすめる長崎県民の会は9月9日記者会見を行ない、署名の目標数50万人分(県内有権者のおよそ半数)を突破したことを発表しました。「ヒバクシャの願い50万3626筆 感謝」と書いた横断幕を前に、呼びかけ人の被爆者代表らが並びました(写真)。

県民の会共同代表の田中重光長崎被災協会長は「呼びかけ人の被爆者5団体代表が4年間で4人亡くなった。志半ばで倒れた方々のこれまでの活動に感謝する。署名を集めていただいた皆さんに心よりお礼を申し上げたい」と述べました。

同じく共同代表の朝長万左男長崎地球市民集会実行委員長は「50万筆は突破したが、引き続き核兵器廃絶へ、私たちの運動を進めなければならない」と述べました。

長崎県民の会は2016年9月26日に発足。街頭宣伝を毎月1回、50回行なってきました。県知事、長崎市長、大村市長も街頭宣伝活動に参加。行政をはじめ、宗教者、教育、医療、市民団体など幅広い支援のもと、運動を広げてきました。

9月26日には「50万筆突破 感謝のつどい」を爆心地公園で開催します。(柿田富美枝)

署名20万人目標達成

ヒバクシャ国際署名 岩手の会

|

|

達増知事を訪問した 岩手の会の被爆者ら(9月17日) |

ヒバクシャ国際署名をすすめる岩手の会は9月17日、達増拓也県知事を訪問し、会の結成から3年9カ月で20万3396人の署名が集まったと報告しました。会代表の伊藤宣夫県被団協会長ら11人が参加しました。

伊藤会長は、達増知事の署名への賛同(2017年2月)が全市町村長からの賛同(19年)や県内20万人達成に大きな力を発揮したと話し、感謝の言葉を述べました。達増知事は「コロナ禍で活動も難しい中、20万人の署名達成は素晴らしい」と強調。「最近はアメリカでも原爆投下は良くなかったと考える若者が増えている。長年、被爆者の皆さんが運動し発言してきたからだ。今後も岩手の会を応援する」と激励してくれました。

岩手の会は10月に第30回幹事団体会議を予定していますが、核兵器禁止条約批准が50カ国に達した時には一致した行動を起こそうと確認しています。(下村次弘)

私と「被団協」新聞

藤平先生を身近に

鴨居洋子(神奈川)

被団協の代表委員だった藤平典氏は、私が中学2年生の時の担任の先生でした。社会科の授業でお話しながら、いつも歯がガタガタしていて、歯茎から血が出るなど話されていたことが印象に残っています。

20年位くらい前に原水爆禁止世界大会に参加した時、挨拶に舞台に出てこられ、ビックリしました。それ以来亡くなるまで、同窓会でもお会いし交流がありました。

「被団協」新聞は、被爆者の思いや現状を伝えてくれるとともに、私にとっては、藤平典氏を身近に感じさせてくれ、核兵器をなくす運動の重要性を思いおこさせてくれるものです。

今から学習します

市戸万丈(埼玉)

私は広島県に二度、就職時の1972年から8年間と、2002年から03年11月までの通算10年弱、備後の国・福山で勤務していました。なので1976年5月の「被団協」新聞創刊時、組合の資料で見た気がします。職場では被爆者に行き会えませんでしたが、唯一の被爆国民として反原爆活動に何か寄与すべき、と感じておりました。

戦後即ち被爆後75年目の今年、コロナ過もあって、新聞・TVの特集記事や番組を、例年よりも丁寧に視聴したことにより気づいたのが「私の職場にも被爆者がいたのではないか、知らなかっただけかもしれない。話してくれなかっただけなのかも」です。今から学習したいと思っています。

情報と被爆者をつなぐ

寺地和子(兵庫)

「被団協」新聞500号、おめでとうございます。若い頃より転勤が多く、知る人もいない町へ移り住みましたが、いつも「被団協」新聞に、情報と被爆者である私をつなぐよろこびがありました。一度も休刊することなく続いた発行。関係者の皆様ほんとうにありがとうございます。

被爆者の想いつなげて

東北ブロック講習会開催

|

日本被団協中央相談所

日本被団協中央相談所は、東北ブロック講習会を9月5~6日に宮城県仙台市で開催し、秋田、福島からの被爆者を含む46人が参加しました。

黙とう後、開催県あいさつで宮城県原爆被害者の会の木村緋紗子会長は「コロナ禍の不安はあったが、やることに意義があると考えて開催した。被爆者が参加できないことは残念だが、運動を進めないといけない」と述べました。

初日は2つの講演を受けました。若林クリニックの水戸部秀利院長が「被爆者から学んで自然エネルギーへ」と題し、医師として被爆者の診療に携わってきた中で「核兵器はその人の一生、世代をまたいで影響を与えることを実感。放射能汚染を起こす原発に代わるエネルギーを示したいと志し、太陽光発電による市民共同発電所のNPO法人を2014年に設立した。核戦争や放射能汚染の不安を抱える社会から再生可能エネルギーの時代をめざそう」と述べました。

日本被団協中央相談所の原玲子相談員は「医療や介護サービスを暮らしにどう生かすか」のテーマで講演。「被爆者を支える人は制度の変化を見てほしい。医療と介護を上手に使い分けることが大事」と述べました。

2日目は、ヒバクシャ国際署名キャンペーンリーダー林田光弘さんが「これからもヒバクシャの想いをつなげるために」と題し、ヒバクシャ国際署名の開始から関わってきた中で、「対話を重視した今回の署名は一人ひとりの署名に重みがある。この署名が世界の指導者の心を動かし、核兵器廃絶は世界共通の考えだと確信できた」「女性参政権など今では当たり前のことは運動があって実現したこと。被爆者の運動に学び、ふたたび被爆者を生むことは必要なのかを真っ当に問い続けなければならない」と訴えました。(岡本雄大)

|

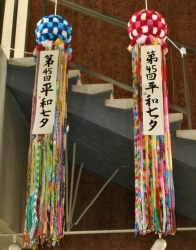

市内22カ所に分散して 仙台

仙台七夕まつりの初日8月6日は広島原爆の日です。この日を忘れないために、私たち「平和を祈る七夕市民の集い」はまつりの会場に「ノーモアヒロシマ・ナガサキ」の竹飾りを44年間飾ってきました。今年は新型コロナウイルスの影響でまつりは中止。しかし、まつりとかかわりのある団体に平和七夕の吹き流しを飾っていただきたいとお願いした結果、仙台市役所、トヨタ自動車東日本、みやぎ生協、仙台YMCA、宮城厚生福祉会保育園、日本基督教団教会、みやぎ民医連病院などが受け入れてくださり、22会場に分散して平和七夕を実現することができました(写真)。

ボランティアや中高生による製作は、密集を避けて自宅やそれぞれの学校で作業していただきました。例年と同じように多くの小、中、高生の折り鶴の参加があり、北海道岩内ユネスコ協会は30万羽の折り鶴を製作し送ってくださいました。

仙台七夕まつりの中止にもかかわらず、運動の輪が大きく広がりました。(油谷重雄)

被爆75年夏 岐阜

|

被爆75年の岐阜県原爆被爆者の会(岐朋会)夏の行動は、例年にも増して亡き人を悼み、原爆被害と運動への理解を深めるものになりました。

コロナ禍のもとでしたが、原爆展を県下各地(岐阜市、多治見市、垂井町、その他)で例年より縮小して開催したほか、新たに岐阜大学生協で開催し、岐阜女子短大でも予定されています。

9月11日の慰霊祭では岐朋会の加田弘子会長、知事と岐阜市長(代理)が慰霊の言葉を述べ、遺影を前に亡き人を偲び、菊花を献じました。

9月3日「ピースウェーブ2020インぎふ」を、人数制限きっかりの40人の参加で開催。映像作品「声が世界を動かした」を観て、武蔵大学在学中に制作に携わった工藤健さんの思いをビデオメッセージで聞いた後、「被爆者の願いと運動をいかに引き継ぐか」をテーマにパネルディスカッションを行いました。竹田智雄医師と宇留野理恵さんの報告のあと次々に手があがり活発な発言が続きました。映像作品と工藤さんの思いに強く刺激を受けた結果だと思います。(岐朋会事務局)

「和田さん生きててよかったね」

親子でオンライン証言会

|

新日本婦人の会神奈川県本部は8月29日夕方、「オンラインで子どもと一緒に被爆体験を聞く会」を開催。1歳から中学1年生までの子ども19人と大人30人がオンラインで参加しました(写真)。

『おこりじぞう』の絵本で始まり、第1部は神奈川県原爆被災者の会の和田征子さんの被爆体験を聞きました。戦時下の食べ物の話なども折り込まれ、子どもたちに「戦争」がイメージされ、4歳の子の「和田さんはどうやって生きのびたの?」など質問タイムになりました。

第2部は、「核兵器をなくすには」をテーマに大人向けに話していただき、感想交流。『平和ってなあに?』の絵本で締めくくりました。

ある親子のその日の夕食は、「おいしいね」「幸せだね」「和田さん生きててよかったね」(小2)「もう戦争は起きないよね?」(小6)など平和についての話し合いに。「過去のことではなく今も続いていること」との和田さんの言葉を、子どもも大人も正面から受け止めた時間となりました。(新婦人神奈川県本部)

訃報 服部十郎さん

8月24日、肺炎のため死去。91歳、広島被爆。

16歳のとき少年兵として志願し、広島市の暁部隊通信隊に入隊。爆心地から1・8キロの比治山下で被爆しました。

1998年5月から北海道被爆者協会理事、2000年~11年度に常務理事、16年5月から副会長。02年から11年まで日本被団協代表理事をつとめました。

短歌に親しみ、「被団協」新聞読者文芸欄(454号まで掲載)の常連でもありました。

「終焉の近きヒバクシャわが骨は反核の文字となり残れよ」

|

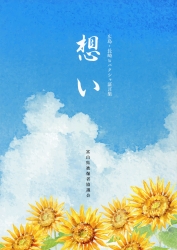

富山県被爆者協議会

富山県被爆者協議会は被爆75年を迎えたこの夏に、『広島・長崎ヒバクシャ証言集-想い』発行しました。

被爆者の高齢化がすすみ、一昨年から会の運営が被爆二世・三世に委ねられています。被爆体験のない者がどのように実相を学び、どのように被爆者の「想い」を語り継ぐかという問題に直面した時、30年前に当会が発行した証言集『叫び』の創刊号と第2号に収録された37人の貴重な証言がありました。また、会員の家庭訪問の際に、これまで証言する機会がなかった方々の存在を知りました。そこで、被爆者の声が埋もれ散逸する前に、『叫び』の証言と新たな証言も含めて1冊にまとめることにしました。

今年は本会創立60周年でもあり、核兵器禁止条約が発効されるかという節目の年です。本書が核被害の実相を伝え、核兵器の廃絶と真の世界平和の大切さを後世に語り継ぐ一助になることを願っています。

千部制作し、県内の小中学校と高校、図書館、全首長、および各都道府県被団協に贈呈します。(小島貴雄)

|

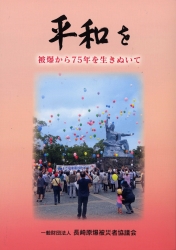

長崎原爆被災者協議会

長崎原爆被災者協議会では被爆75年の節目に、被爆体験や平和活動への思いをまとめた記念誌『平和を~被爆から75年を生きぬいて』を長崎市の被爆75周年記念事業の補助を受け発刊しました。被爆が今も続く苦しみであることを証言し、核兵器のない世界を求める思いを多くの人に知ってもらいたいと、被爆者と被爆二世、市民が協力し、昨年末から何度も編集委員会を重ねて企画を進め、長崎被災協のあゆみもまとめました。胎内被爆を含む被爆者と被爆二世ら約60人が原稿を寄せ、被爆体験の聞き書きも行ないました。

表紙の題字「平和を」は長崎市の田上富久市長にお願いし、出来上がった本を持って報告に行きました。市長は「二世、三世が多く参加したことは希望ですね」と話されていました。千冊制作し、全国の被団協のほか、長崎市内の小中学校や長崎県内の高校、大学、図書館などに贈呈します。

頒価1500円。問い合わせは長崎被災協=電話095-844-0958、FAX095-847-0135まで。(柿田富美枝)

|

名古屋市金山駅コンコースで

愛知県原水爆被災者の会(愛友会)は8月22日と23日、名古屋市金山総合駅のコンコースで「原爆と人間」展を開催。新型コロナウイルスの影響で例年より人通りが少ない中、駅を行きかう人々を中心に、約4000人が来場しました。

来場した被爆三世だという青年が「このような催しをやっていただきありがとうございます」と語りました。来年東京電力に就職が決まっているという大学院生は「被爆者の方は原発についてどう思っているのか聞きたい」と話し、愛友会の役員と「ミニ懇談会」となりました。「原子力の平和利用だと大学で学んできた」との意見をめぐって語り合い、「核兵器廃絶では一致する」と交流が深まりました。(大村義則)

|

静岡・西遠支部

静岡県被団協西遠支部では、毎年夏に「原爆と人間」展を開催しています。今年は新型コロナウイルス感染拡大を受け、浜松市の担当部局と相談し、従来通り3会場で行なうけれど、従来行なっていた感想文の募集と折り鶴の製作を中止しての実施となりました。紙のアルコール消毒が難しいためです。

夏休み中の開催で、中日新聞、静岡新聞共に掲載されたこともあり、多くの方に来場していただくことが出来ました。親子での見学が多く、お母さんが小学生の子と話しながらの様子が見られ、核兵器廃絶の思いは伝わったと感じています。(石原洋輔)

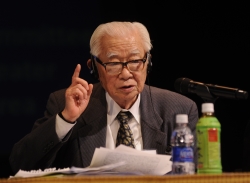

岩佐幹三顧問 死去

|

|

2010年5月5日、 ニューヨークで発言する岩佐さん |

岩佐幹三日本被団協顧問が9月7日、千葉県船橋市の自宅で死去しました。91歳でした。

旧制中学在学中16歳のとき、広島の爆心地から1・2キロの自宅で被爆。家の下敷きとなった母親と勤労動員されていた妹を亡くしました。金沢大学名誉教授、2008年瑞宝中綬章受章。

金沢大学教官となってから石川県内の被爆者と連絡をとり、60年に石川県原爆被災者友の会を結成、94年まで会長。同年千葉県に移住、2011年から船橋市原爆被爆者の会会長。

日本被団協では、70年に専門委員、85年に「原爆被害者調査」調査委員長、2000年から事務局次長、11年から代表委員、17年から顧問。また、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会代表理事を11年の発足時から務めました。

アメリカをはじめイギリス、カナダ、オーストリア、中国、エジプト、韓国など海外でも数多く証言を行ない、原爆の反人間性を訴えました。

追悼

木戸季市

岩佐さん、お別れの日が来てしまいました。

初めてお会いしたのは1990年7月でした。場所は岐阜市の都(みやこ)町にある保健所の5階会議室。日本被団協と岐阜県が協力して岐阜県在住730人余の被爆者を対象に開いた相談会(100人以上が参加)でした。当時、全国で岐阜県だけ被爆者の組織がなく、被団協は組織づくりを兼ねて、岐阜県は被爆者行政をスムーズに進めることを願って開いたものでした。翌年の5月19日岐阜県原爆被爆者の会(岐朋会)を結成(再建)したのでした。

日本被団協から肥田舜太郎さん、小西悟さん、伊藤直子さんが、東海北陸ブロックから、杉山秀夫さん、田村卓也さん、嶋岡静男さん、岩佐幹三さんが参加してくださったと記憶しています。今はほどんどが亡くなられ、30年という年月の重みを感じます。

深く付き合い、議論し合うようになったのは、私が2008年に事務局次長になってから。13年間ということになります。毎月の事務局会議や中央行動、2010年の現行法改正要求作り、NPT再検討会議のニューヨーク行動などを通し、被爆者と運動について教えられ、導かれました。

岩佐さんの「あの日」の体験は衝撃でした。岩佐さんは「母と妹への手紙」(2008年)で語っています。

「母さん、僕は、先日も何回目かのつらい夢を見たよ。頭上でグワンという爆発音がして破壊し尽くされた街並みが現れた。それを見た僕は、『今度こそ母さんを助けるぞ』と叫んだ瞬間に、目がさめた。その時の悔しさは、言いようがなかったよ。母さんたちの死は、戦争だから仕方がなかったという考え方は、絶対に許せない」「でも僕たちが体験したことよりも、原爆は、もっともっとひどくつらい体験を被爆者に与え続けているんだ。そのような被害を、僕たちの子孫、そして日本国民、さらに人類の上に、再び繰り返させたくない。だから『ふたたび被爆者をつくるな』と核兵器の廃絶を訴え、国が、その『証』として戦争被害、原爆被害に対して将来にわたって補償することを求めて頑張っているんだよ。2020年には核兵器を完全に廃棄させようという運動が進められている。その目標が達成されたなら、その時には、母さんたちと一緒にお空に上ってお星さまになりたいね」。

岩佐さん、ご苦労さまでした。そして、ありがとうございました。

リモートで学ぶヒロシマ・ナガサキ②

ヒロシマ・アーカイブ

http://hiroshima.mapping.jp/index_jp.html

ナガサキ・アーカイブ

http://n.mapping.jp/index_jp.html

被爆者の体験談など大量の資料をデジタル地球儀Google Earthを活用して保管し、インターネット技術を通じて広く世界に伝え、未来の世界に伝えることを目指しています。

広島平和記念資料館 平和データベース

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/database/

長崎市 平和・原爆 総合ページ

https://nagasakipeace.jp/japanese.html

広島市、長崎市が所蔵する平和・原爆関係の資料や平和を目指す多彩な取り組みなどが一覧できます。

国立広島・長崎原爆死没者追悼平和祈念館 平和情報ネットワーク

https://www.global-peace.go.jp/index.php

広島、長崎の追悼平和祈念館が収集した被爆体験記、証言映像、体験記などの朗読音声などを、ネットを通じて検索し、見聞することができます。

相談のまど

時間外診療費

緊急の受診の場合、支払う必要はありません

【問】先日夜間に急に具合が悪くなって受診しました。被爆者健康手帳を持っているのですが、「時間外だから」と5000円請求されました。時間外に受診した時は自費で支払わなければならないのでしょうか。

* * *

【答】被爆者健康手帳と保険証を提示すれば医療費の自己負担がないのが原則です。ただ、1996年の健康保険法「改正」で「選定療養費」が設定され、①入院医療にかかわる特別の療養環境の提供(差額ベット)の場合費用を徴収できる、②200床以上の大病院に初診でかかる場合主治医の紹介状がないと診療費の他に5000円以上の金額(+消費税)を徴収することを義務化、③医療機関が表示する診療時間外に受診した場合は選定療養費を徴収してもよい、などが導入されました。被爆者健康手帳は国の公費負担制度なので②に関しては紹介状がなくても自己負担はありません。

あなたのご質問は③の時間外に受診した時の費用負担にあたりますが、厚労省が、次のような通知を出しています。

「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診療(以下単に「時間外診療」という)に関する事項として (1)本制度は国民の生活時間帯の多様化や時間外診療に係るニーズの動向をふまえ創設されたものであり、したがって本制度の対象となるのは緊急の受診の必要性はないが患者が自己の都合により時間外診療を希望した場合に限られ、緊急やむを得ない事情による時間外の受診については、従来通り診療報酬点数表上の時間外加算の対象となり、患者からの費用徴収は認められないものであること」(平成22年3月26日保医発0326号第2号、太字筆者)。

あなたは具合が悪くなって受診されたとのことなので、請求された5000円は支払う必要はありません。

投稿 小冊子『原爆と人間』普及

静岡 磯部典子

私は2010年に87歳で他界した故杉山秀夫の娘です。被爆者運動一筋だった父は、亡くなる4カ月前まで地元の中学校に呼ばれ、車いすで出かけて語っていました。私は同行して最後の語り部活動を見届けました。

語れる被爆者が確実に少なくなっている今、学校の教育に戦争や原爆の授業が位置づけられるようになってほしいと思っています。

袋井市は2015年から市内の中学校から24人の中学生を広島の平和記念式典に派遣してきました。私は事前学習の語り部として招かれており、派遣生徒の学習テキストとして日本被団協の小冊子『原爆と人間』を市が購入・配布してくれました。今年はコロナ禍で派遣は中止でしたが、派遣生徒以外の生徒のためにも小冊子を学校図書館に置いていただけないかと提案してみました。教育委員会で検討の結果、市内の中学校全4校あわせた1学年の人数分の1000冊を購入してくれたのです。8月4日には袋井南中学校2年生のクラスで小冊子を使った道徳の授業が実現しました。

同じ経過で藤枝市にも提案したところ、小、中、高校に840冊の申し込みがありました。

この小冊子は、語り部活動を支えてくれる宝です。家庭に1冊、学校には1クラス分を目標に、いつでも、どこでも、誰にでも普及しています。語り部のときは、参加者分を購入してもらっています。この活動は楽しいです。みなさんも始めて見ませんか。

生きぬいて語りつがねば原爆忌

第54回原爆忌全国俳句大会

第54回原爆忌全国俳句大会は、新型コロナウイルスの感染収束が見通せないもとで、大会行事が中止となりましたが、8月28日の実行委員会で入賞者を決定しました。

今年は131人から455句の献句があり、日本被団協賞には、金森薫さん(大阪)の「生き抜いて語りつがねばヒロシマ忌」が選ばれました。大会賞は小西美枝さん(京都)の「原爆忌石にしみつく影撫づる」。

入賞者には記念の盾と賞状が贈られました。

被爆者手帳取得の証人さがし

大川 健五郎さん 大正14年9月5日生まれ、青森県深浦町出身。

大川さんは1945年3月に20歳で召集され、山口県の櫛ケ浜16711部隊、鷲山隊に入隊。陸軍2等兵として小型船で敵艦に突入する特攻訓練を受けていました。

原爆投下の1カ月前に爆心地から7キロ離れた鯛尾に駐屯。8月6日朝は銃を手入れする当番で、小高い丘の陰に立つ小屋で3人で作業中閃光が走り、爆風で兵舎が傾きました。午前10時か11時頃命令が出て水筒を渡され、救助のため爆心地に徒歩で向かいました。

建物はほとんどなく煙が上がり、たくさんの遺体が道路わきに寄せられていました。大川さんの水筒にしがみついてきた女学生2人が、水を飲ませると悪化すると言われていたため断わった途端に亡くなったことを忘れられません。

生存者は鯛尾の兵舎に運び込まれましたが次々亡くなり、後日捜しに来る家族の為に故人の爪を切って形見として残して1日数十人を山中に埋めました。1カ月ほどして毛布2枚を待ち、貨物列車に乗って青森に復員。

これまで自身が被爆者であるという認識はなく、時々新聞に載る被爆者の記事を見て、同じ経験をして人がいると感じていました。

連絡先=青森県原爆被害者の会事務局・辻村 電話090-7666-3044、FAX017-755-2658(電話に出られないことがありますが着信履歴をみてかけ直します)