「被団協」新聞2020年9月号(500号)

2020年9月号 主な内容

「被団協」新聞500号

|

|

「被団協」新聞創刊号1面 (1976年5月31日) |

日本被団協の機関紙「被団協」新聞は今号で500号となりました。

1976年5月31日付けで創刊、不定期で発行を続け79年6月の6号から発行日を「6日」にして月刊定期発行としました。西山すすむさんの4コマまんが「おり鶴さん」の連載は79年11月の11号からです。80年6月の18号から、それまで不定だったページ建てを4ページにして、1月と8月を8ページとしました。読者のみなさんに支えられ、月刊化してから今日まで、一度も休刊することなく発行を続けて500号を迎えました。

日本被団協は「被団協」新聞を「被爆者を毎月訪問し励まし合う新聞」「全国の被爆者をつなぎ、要求実現をめざして運動をおしすすめる新聞」「原爆被爆の実相と被爆者の実情を伝え語り継ぐ新聞」と位置付け、「被爆者と被爆者、被爆者と国民をつなぐ新聞」をこころがけてきました。

被爆者の高齢化がすすみ、被爆者読者は減少傾向にあります。しかし、施設への入所や子どもとの同居などで転居しそれまでの地域でのつながりが途切れて、被爆者に関する情報は「被団協」新聞が頼り、という読者の声も届けられます。遺族による購読継続の連絡もあります。長年購読を続ける支援者もいます。(2面に読者の声)

今後は「ヒロシマ・ナガサキを未来につなぐ新聞」も目指して、発行を続けます。よろしくお願いいたします。(機関紙編集委員会)

「黒い雨」訴訟全面勝訴

84人全員被爆者と認める 広島地裁

|

国側は控訴

原爆投下後、放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びて健康被害が生じたのに被爆者健康手帳の交付申請が却下された原告84人(うち9人が死亡)が却下取り消しを求めた裁判で、7月29日広島地裁は全員被爆者と認める判決を言い渡しました。

国は1976年に長さ約19キロ、幅約11キロの卵形の「大雨地域」を指定し健康診断受診者証を交付、その地域を外れた者は援護対象から外されました。

直後から「雨があんな形で降るのか」「黒い雨は自分のところにも」の声があがりました。気象学者の増田善信さんが現地に入って調査を行ない、より広範な地域に黒い雨が降ったとする「増田雨域」を発表。しかし広島県・市が設置した「専門家会議」では「雨は降ったが、放射能はほとんど含まれていなかった」としました。その後広島市が広範なアンケートを行ない、「降雨は従来の大雨域の6倍の地域である」として、2010年広島県・市は「地域拡大」の要望書を厚労省に提出。しかし厚労省の有識者検討会は12年、地域拡大に否定的な報告書を発表。国はこの「報告書」を盾に地域拡大を拒否し続けてきました。

広島県・市は国の説得により、8月12日広島高裁に控訴しました。

増田善信さんの話=広島地裁判決は画期的でした。ところが国は、控訴を渋る広島県・市を説得して控訴しました。許せないと思います。

国は広島県・市を説得する口実に、国が「援護法対象区域の拡大について検証する意向」があることを表明しています。しかし、そうなれば被爆者は、また地域の分断にさいなまれることになるでしょう。私の「増田雨域」調査で「黒い雨」地域の正確さには確信を持っていますが、被爆者健康手帳は「黒い雨」地域に限定せず、原爆症と同じ症状の出た人すべてに交付すべきだと思っています。放射能を含んだチリや灰は「黒い雨」よりはるかに広い範囲に降っていたからです。

今回の「地域拡大」でも検討会が開かれるでしょう。私はこの9月で97歳になりますが、ぜひ裁判の証人や検討会の委員に選んでほしいと思っています。

12000枚のマスク 韓国から届く

日本の被爆者に人道支援

|

|

|

事務所に届いた8箱のダンボール(上)と、 詰められていた数種類のマスク(下) |

韓国から日本被団協に1万2000枚のマスクが届きました(写真)。韓国の被爆者、被爆二世、日本軍慰安婦被害者のイ・ヨンスさん、僧侶、市民団体などから、日本の被爆者のために寄付されたものです。

韓国のチェ・ボンテ弁護士から日本被団協に最初の連絡があったのが、マスク不足に陥っていた4月でした。国を超えて大量のマスクを送ることが難しく、各所に相談するなどの模索がつづき、ようやく8月に入って韓国原爆被害者協会から送り出され、受け取ることができました。

「日本の被爆者のために人道的次元で韓国原爆被害者協会から集めたマスクを、支援するため発送しますので、よろしくお願いします」との日本語のメッセージが、箱に貼付されていました。

日本被団協は各都道府県被団協に発送し、韓国原爆被害者協会に「みなさんの深く厚い友情に感動しています。…ともに手を取り合って、核兵器の廃絶と原爆被害への国家補償を勝ち取り、戦争のない世界を実現するために、頑張ってまいりましょう」とのお礼のメッセージを送りました。

私と「被団協」新聞

祖母から引き継いで

野々亜希子(三重)

長崎で被爆した祖母は「郵便来てない?みてきて」が口癖でした。ポストから「被団協」新聞を手渡していた当時、私は高校生。祖母に似たのか私も文字を読むのが大好きで一緒になんでも読んでいました。祖母の最期は全盲となり何も読むことができずに亡くなりましたが、今は私が会員を引き継いで「被団協」新聞を読み続けています。ものが視えること、読めること、紙がある物質の平和さに有難いと感じる日々です。(被爆三世)

「被団協」はよりどころ

正木幸子(千葉)

「被団協」新聞お送りくださりありがとうございます。もし新聞がなかったらと考えますと、よりどころがなくなります。スタッフのみなさまに感謝です。

「ひとりごと」から

田邉浩子(東京)

500号おめでとうございます。広島被爆の夫を6年前に失い、被爆二世の長男を昨年心不全でなくしました。私は何もお手伝いできないのですが、反核の一念は強いです。貴紙が届くと隅から読み始めます。吉田一人さんの「ひとりごと」です。共感し書き留めておきます。これからも健筆をふるってください。

世界中に伝える仕事

松井久治(広島)

500号はすごいことです。45年間ですね。私は両親とも被爆者である被爆二世です。二人とも亡くなっていますから、両親の体験は私が引き継いでいかないといけません。「被団協」新聞は被爆者ではない人にも、世界中に伝える仕事をしていると思います。

非核水夫の海上通信

工藤武子(熊本)

川崎哲さんのこのコーナーは、世界的視野で核廃絶に関する様々な情報を伝え、的確な意見が述べられている。簡潔な文章だが事象の核心をつき、核廃絶への熱意が伝わってくる。内容は多岐にわたり、最近の「核爆発実験」はドキッとさせられ、以前「軍縮過程への女性の参加」を読んだときは思わず共感の拍手をした。12年前、ピースボートの第1回被爆者地球1周証言の航海で100人の被爆者が20余の国を歴訪した折、私もその一員として行動を共にし、川崎さんの非核への決意と行動力に心打たれた。この「海上通信」が「被団協」新聞とともに永続し、更に本になり、より多くの人に読まれることを願っている。

500号に寄せ短歌2首

服部十郎(北海道)

あと幾度話せるだらうか書けるだらうか被爆体験語りべとして

被爆者の「水、水、水ヲ…」を夢間に聴くケアホームに身を委ねつつ

被爆者相談の羅針盤

若林節美(広島)

1968年、原爆被爆者特別措置法施行の年から原爆二法に翻弄され、青春のすべてが被爆者相談とは何かを問い、追い求めていく日々。そこに光を当て方向を導き続けたのが「被団協」新聞だった。被爆者、市民、そして様々な分野の専門家や研究者によって構築された「原爆被害とは」「被爆者の願いとは」「原爆被害者援護法の根拠と法制度」すなわち「ふたたび被爆者をつくらない」という人類すべてが願う普遍的な考え方。それは私たちの希望となり羅針盤となって被爆者相談の重要性を認識できた。その意味においてもソーシャルワーカーを育て続ける「被団協」新聞である。(元広島赤十字原爆病院ソーシャルワーカー)

新たな前進を

中山高光(熊本)

私は16歳の時長崎造船で被爆しましたが、投下されたのが「原子爆弾」であることも知らず、知らされずにいました。アメリカの占領が終わり、ビキニ水爆実験による久保山愛吉さんの死を無にすまいとする原水爆禁止運動の高まりの中で日本被団協結成。そして「被団協」新聞とともに、被爆者運動も前進してきました。コロナの脅威にめげず、新たな前進をつくりましょう。

*

「私と『被団協』新聞」は引き続き募集します。300字以内で、はがき、封書、またはEメールで、氏名、年齢、性別、住所、電話番号を明記して日本被団協(〒105―0012東京都港区芝大門1―3―5ゲイブルビル9階)までお送りください。

なお、7月号に掲載したEメールアドレスが間違っていました。正しくは、本紙1面左上に記載しています。お詫びして訂正します。原稿をEメールで送られた方は、再度お送りくだされば幸いです。

ヒバクシャ国際署名のあゆみとこれから

署名連絡会が全国交流会

ヒバクシャ国際署名連絡会は8月12日、「ヒバクシャ国際署名のあゆみと、これから」をテーマにオンラインで全国交流会を開催しました。

2016年から20年までの取り組みをキャンペンリーダーの林田光弘さんが報告。田中熙巳代表が被爆者として署名をはじめた思いを語り、若い人たちが広げる運動に大きく発展してきたこと、この取り組みに国際平和ビューロー(IPB)から「ショーン・マクブライド平和賞」が授与されたことを報告しました。

続いて長崎、岩手、兵庫、ピースプラットホームの代表が、スライドやパネルを使って活動を報告。また今年のNPT再検討会議にユースとして参加予定だった高橋悠太さんは3月末から4回開催したオンライン被爆者証言会について、同じくユースの田中美穂さんは、核政策を知りたい広島若者有権者の会(カクワカ広島)の活動を報告しました。

そのほか地域連絡会や団体が、活動の成果や意義を発信しました。

ショーン・マクブライド平和賞

国際平和ビューロー(IPB)より、今年度のショーン・マクブライド平和賞が「ヒバクシャ国際署名」運動と「ブラック・ライブズ・マター」に授与されることになりました。

授賞理由で「(ヒバクシャ国際署名は)世界でもっとも大規模な署名運動の一つとなり、核兵器廃絶という世界的な要求を示す力強い人々の力となってきた。この署名は国連とNPT準備委員会議長に提出され、高い評価を受けてきた」と評価されています。

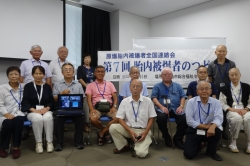

12月に手記集発行

胎内被爆者の会がつどい

|

原爆胎内被爆者全国連絡会(胎内被爆者の会)は8月5日、広島市内で第7回胎内被爆者のつどいを開きました。東京と奈良のオンライン参加を含め17人の参加でした。

会員の三登浩成さんが、広島でのボランティアガイドの経験から「14年のガイドで見えてきたこと」のテーマで講演。原爆被害を伝える上での課題を話し合いました。

全体会では、ヒバクシャ国際署名連絡会のオンライン被爆証言の取り組み、ならコープの平和ライブラリーの開設など、各地各自の近況報告で交流を深めました。

12月に発行する胎内被爆者の手記集『生まれた時から被爆者』(仮称)の取り組み状況の報告もありました。(三村正弘)

街頭署名と宣伝

「平和の波」イン愛媛

|

8月8日、松山市のターミナル駅前で、「2020平和の波イン愛媛」と銘打ち、街頭署名と宣伝行動を行ないました。

県原水禁・県原水協をはじめ多くの市民団体から59人(うち、被爆者は92歳の方を含め4人)が参加。県原爆被害者の会の岡本教義会長を皮切りにハンドマイクで訴えながら、チラシ配布と署名集めをしました。スピーチの合間には、うたごえ協議会のみなさんが、伴奏付きで反核平和の歌声を高らかに響かせてくれました。この日集まったヒバクシャ国際署名は90筆でした。(松浦秀人)

原爆と人間展示

|

福岡市博多区支部

福岡市原爆被害者の会博多区支部は7月25~26日市内で第11回原爆と人間展を開きました。

今年は福岡市立壱岐中学校放送部のみなさんが制作した映像作品「壱岐中・被爆柿の木物語」を会場で上映しました。事前にメディアで紹介されたこともあって、親子連れや学校関係者の参加が目立ちました。コロナ禍にも関わらず勇気をもって訪れてくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。(吉﨑幸恵)

スタンディングと署名

熊本「平和の波」行動

|

熊本では被爆者と原水協、新婦人の会などが協力して8月6日と9日、熊本市内で「平和の波」スタンディングと署名行動を行ないました。

30分ずつの行動でしたが、6日は56筆、9日は143筆のヒバクシャ国際署名を集めることができました。(中山高光)

ノーモア広島コンサート オスロで開催

ノルウェー国営放送が放映

|

今年は被爆75年ということで、ノルウェーの反核団体「ノーニューク」のオスロ支部でも8月の被爆記念行事の準備を昨年の11月から始めていました。日本から被団協の藤森俊希事務局次長に参加をお願いし、若者に人気の歌手や、ノルウェー国立バレー団のプリマドンナ西野麻衣子さんも出演してくださることになっていました。

ところが、コロナ感染拡大のためにすべてオンラインでの行事に切り替えなければならず、藤森さんにもお願いしてビデオメッセージを送っていただきました。

国営放送と交渉し「ノーモア広島平和コンサート」が8月6日夜のベストタイムに、テレビ放映されました。番組を通じて18万5千人を超える人たちに、核兵器廃絶のアピールを伝えることができました。

8月6日は、このほか宣伝行動(写真)など様々な行事が全国各地で行なわれました。

午前8時15分にオスロ市庁の鐘が鳴り、被爆記念集会が新設のオスロ図書館で開かれました。マリアンナ・ボルゲン知事が参加し、ノルウェーの首相に核兵器禁止条約に調印することを要請しました。同じ時刻、オスロの大聖堂では、複数のキリスト教団体の共催で平和礼拝が行なわれました。夜9時には、国会議事堂の側にある池で灯篭流しが行なわれ、子ども連れの家族も参加して、平和のメッセージを書いた灯篭を浮かべました。(ノーニュークオスロ支部・真弓美果)

慰霊式を配信 埼玉

|

埼玉県原爆被害者協議会は7月26日、埼玉会館小ホールで被爆75年第35回埼玉県原爆死没者慰霊式を開催しました。2019年度に亡くなられた63名を含む1680名を祭壇に奉納しました。

今年は新型コロナウイルス感染拡大により参列者を約60人に制限し、感染防止策を最大限実施して行なうとともに式の様子をユーチューブでライブ配信しました。

田中熙巳会長は慰霊のことばで「核兵器禁止条約の発効を目指し、慰霊式を支えてくださる団体、個人の方々と手を携えて、核兵器や原発のない世界の実現に向けて活動を続けます」と誓いました。(佐伯博行)

「原爆と原発」講演 愛媛

|

伊方原発をとめる会は7月26日、講演会「母の被爆体験と伊方原発―原爆と原発は双子の兄弟」を開催しました。コロナ禍で40席に制限された県美術館講堂は全席埋まる盛況ぶりでした。

講師は愛媛県原爆被害者の会事務局長で、当会事務局次長の松浦秀人さん。胎内被爆者としての体験をスライドを使い静かに力強く訴えました(写真)。

妊娠7カ月のご母堂が命からがら生き延びられた様子、被爆者として生きる苦しみ、内部被ばくの深刻な被害、伊方原発に関わるに至った経緯などが32枚のスライドに要領よくまとめられていました。分かりやすいととても好評で、聴衆は原爆も原発も人類とは共存できないことを改めて認識できました。(とめる会事務局・泉京子)

21回目の原爆展 神戸

|

神戸市原爆被害者の会は8月6日~11日、神戸市内で原爆展を開催しました。今回で21回を数えます。初めて日本被団協の2010年国連原爆展パネルを展示しましたが、コロナ禍で外人観光客もなく残念でした。来場者は昨年の4割程度。署名も250筆余りと低調でした。(立川重則)

追悼会と平和行動 北海道

|

被爆75年原爆死没者北海道追悼会が8月6日、参加者を制限して札幌市内のホテルで開かれました。道被爆者協会と実行委員会主催。正面の祭壇に物故者の名札が並べられ、挨拶、被爆体験の語り、青年の「明日への誓い」、鎮魂のフルート演奏の中の献花・献水、合唱とつづき、「原爆を許すまじ」を全員で歌って終わりました。

8月15日にさっぽろ平和行動実行委員会が街頭宣伝行動を札幌駅南口広場で行ない、スタンディングとリレートークのほか「赤紙」(召集令状のコピー)を通行する市民や観光客に配り、再び戦争する時代にしてはならないと話しかけました。

北海道ノーモア・ヒバクシャ会館は、二世プラスの会や大学生、青年等の協力でホームページhttp://h-nomore-hibakusha.org/を開設。ぜひご覧下さい。(北明邦雄)

平和のための原爆展開催 千葉

|

千葉県原爆被爆者友愛会は8月5日~7日、県庁で「平和のための原爆展」を開催しました。千葉県後援。今年は被爆75年の企画を考えていましたが、コロナ禍で特別企画は断念。「原爆と人間」パネルと広島の高校生が描いた「原爆の絵」の展示、被爆の証言(写真)、DVD映写を行ないました。

来訪者は410人。県内各メディアの取材がありました。

初めて人前で証言した被爆者は、孫たちに伝えたい思いを胸に、あの日父を助けることができなかった体験を、涙をこらえてしっかりと証言しました。75年経った今なら話せる、話しておきたいという被爆者がいます。証言を次世代につなげることが大事であり、今求められていると感じました。(千葉県友愛会)

紙芝居を制作 兵庫二世の会

|

兵庫県被爆二世の会では広島・長崎被爆75周年記念として、二世の証言活動のため紙芝居『ふるいしさんのはなし』を制作しました。

古石忠臣さんは被爆当時17歳で、暁部隊に所属していました。8月6日午後、救援部隊として広島市内に入り、原爆投下直後の広島の惨状の中、自らも被爆したのです。退職後、この被爆体験を神戸市内の小学校を中心に23年間、延べ2万3千人以上の児童に語ってこられました。

兵庫県二世の会は、この紙芝居をデジタルデータにして、兵庫県下の各市教育委員会に平和教材として使っていただくよう働きかけています。要望があれば紙芝居を使っての出前授業も行なっていきます。(中村典子)

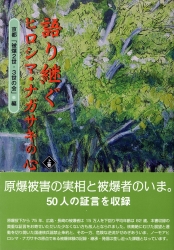

証言集を刊行

京都2世・3世の会

|

京都「被爆2世・3世の会」が7月、被爆体験集『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉を刊行しました。2013年以来続けてきた被爆体験継承のとりくみは、80人の被爆者の体験を積み重ねてきました。その内の50人の体験を一冊にまとめたのが本書です。

主に京都府在住の被爆者の方を一人ひとり訪ね歩いて聞き取りをし、人生のすべてを振り返り、原爆が生涯にわたって何をもたらしたのかを語っていただきました。

税込2200円、送料300円。申込みは、電話075―811―3203、FAX075―811―3213、メールweb@aogiri2-3.jp まで。(平信行)

リモートで学ぶヒロシマ・ナガサキ①

新型コロナ禍の影響もあり、インターネットを通じてリモートで原爆被害について学ぶためのさまざまな取り組みが広がっています。若い世代とともにヒロシマ、ナガサキを学ぶために活用してみてはいかがでしょうか。

原爆の記憶 ヒロシマ・ナガサキ

https://www.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/no-more-hibakusha/

NHKが集めた原爆被害に関するさまざまな作品や資料を一覧できるサイト。以下のようなコーナーがあります。

・被爆証言ライブラリー、ヒバクシャからの手紙、原爆の絵

・原爆に関する資料映像

・被爆75年キャンペーン Reality?

・アニメ ヒバクシャからの手紙 ほか

ピースバトン・ナガサキ

https://www.youtube.com/channel/UCl4T8be_DzZ5USCicvc5SMw/featured

平和学習を支援する市民団体「ピースバトン・ナガサキ」が、長崎原爆資料館や爆心地公園などを疑似体験見学できる動画を作成し、動画投稿サイトYouTubeで配信しています。「おうちで原爆資料館①~⑦」「おうちで碑めぐり」、被爆証言、原爆詩の朗読などの動画があります。

<次号につづく>

相談のまど

認知症の家族の介護

訪問看護の24時間対応の契約を

【問】夫と二人暮らしです。夫はメマイを度々起こして倒れることもあり、気になっていたのですが最近認知症の症状が出てきました。幻視や幻覚もあるようで目を離すことができず、不安な毎日です。このままでは私の方が倒れかねません。できれば在宅で暮らし続けたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

* * *

【答】まず病院を受診してご主人の状態を伝えて診断を受け、対応を相談してみてください。

自宅での生活を続けるためには、あなたがご主人の病状を理解したうえで、状態に応じた介護が必要になります。主治医と相談して介護認定を受け、訪問看護を利用するのがいいでしょう。

訪問看護師は専門的な目で見守り、ケアや助言をし、家族からの相談にも24時間365日対応してくれます。サービスの中身は①療養上の世話(清拭・洗髪・入浴介助・食事や排せつ会場と指導・爪切り)②病状の観察(病気や障害の状態・血圧・体温・脈拍などのチェック)③医師の指示による医療処置(点滴の管理等)④在宅酸素や人工呼吸器などの医療機器の管理⑤床ずれ防止の工夫や指導・床ずれの手当など⑥在宅でのリハビリテーション⑦認知症介護の相談や助言⑧ガン末期や終末期を自宅で過ごせるようお手伝い⑨家族等への介護方法のアドバイスや相談、などです。あなたの場合②や⑦が、介護する上で助かると思います。夜間に状態に変化が起きたり高熱を発したりという場合に備え、訪問看護の契約時に24時間対応の契約をしておくとよいでしょう。急な状態の変化時には緊急訪問して主治医との連絡・指示を仰ぎ緊急入院の手立ても取ってくれます。診察時だけではつかみきれない利用者の状態を主治医に報告し助言を受けて対応してくれたり、家族の不安や悩みも聞いてくれるなど、家族にとってはとても心づよい存在です。

訪問看護は医療系サービスなので、利用者本人が被爆者の場合利用料の自己負担はありません。

投稿

|

広島 箕牧智之

8月6日午前3時、年老いた被爆者と思われる人たちがどこからともなく平和公園に姿を見せ始めた。慰霊碑の前で手を合わせる姿に胸がつまる。この平和公園のわずか東方が爆心地である。核兵器の威力は地球を壊滅させるほどのものだ。全人類の英知を結集して取り組まなければ、核兵器廃絶は成し遂げることは出来ない。

重いテーマではあるが核兵器が無くなるまで被爆者は長い坂道を上り詰めなければなりません。

毎月発行される「被団協」、500号を迎えられるとのこと。ここまでどれだけの人がかかわってこられたことか。担当された方々にたいして全国から盛大な拍手をお贈りしましょう。