「被団協」新聞2020年8月号(499号)

2020年8月号 主な内容

被爆75年 人類と核兵器は共存できない

日本被団協が被爆75年声明

一刻も早い核兵器廃絶を

2020年8月6日 日本原水爆被害者団体協議会

私たち広島・長崎の被爆者は、アメリカ軍による人類史上初の原爆投下から75年となる夏を迎え、あらためて世界のすべての人と国に「一刻も早い核兵器の廃絶」を訴えます。

6年間に及ぶ第二次世界大戦は、多くの街を破壊し、市民の命をも奪いました。その極みが原爆投下です。原爆は、人と命あるもの、二つの街を、一瞬の閃光で焼き、爆風で吹き飛ばし、破壊しつくしました。想像を絶する原爆地獄でした。辛うじて生き残った者も、放射線による細胞破壊などで次々に死んでいき、1945年末までに21万人余の命が奪われました。そのほとんどが非戦闘の老人、女性、子どもでした。被爆から75年、被爆者は「病気(原爆症)とそれへの恐怖・不安」、「失われた仕事、働けないからだ」、「差別、偏見」、「子や孫の病気・健康への不安」、「消えないあの日の体験」などに悩み苦しめられてきました。原爆は、今にいたるまで、被爆者に「からだ、くらし、こころにわたる傷」を負わせつづけています。

占領軍の原爆報道禁止、日本政府の被爆者遺棄政策などにより沈黙を強いられていた被爆者は、被爆から11年目の1956年、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)を結成し、「自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おうと決意」し、今日まで歩んできました。

広島・長崎への原爆投下時、数発しかなかった核兵器は増加の一途をたどり、東西冷戦期には7万発にも及びました。現在は1万3000発余、その威力は、過去のそれとは比べものになりません。そして今、終末時計は過去最短の100秒を示し、核兵器の使用の危機が迫っています。75年前、広島・長崎に加えられた核兵器の殺戮と破壊が、三度起こされれば、地球規模に拡大する可能性があり、その結末は人類の滅亡につながりかねません。

被爆者の平均年齢は83歳を超えました。毎年1万人近くが亡くなっています。私たち被爆者は、世界の誰もが私たちのような体験をしないですむように、「ふたたび被爆者をつくるな」、「核戦争起こすな、核兵器なくせ」を訴え、一日も休むことなく運動してきました。

2016年に「ヒバクシャ国際署名」運動を始めた私たちは、2017年7月7日、国連で核兵器禁止条約が採択された時、生きていてよかったと、心から喜びを分かち合いました。

新型コロナウイルスの感染が国境を越えて拡大していますが、数年後には猛威を失い、終息するでしょう。しかし、核兵器使用の終息時には、人と命あるものは絶え、放射能に汚染された地球が残るだけです。そこには自国の国力や軍事力、名誉や地位を誇る人はいません。それらの遺体を処理する人もいません。

人類は、核兵器とは共存できません。人がつくった悪魔の兵器は、人の手で廃絶しなければなりません。被爆者は、「一刻も早い核兵器の廃絶」を求め、人類をまもるために、残された時を皆さんと共に歩みつづけます。

腹の底からの怒り

「原爆は偉業」と称えるトランプ大統領に抗議

トランプ米大統領が7月16日、史上初の核実験から75年に合わせて声明を発表しこの実験を「素晴らしい偉業」とたたえました。これに対し日本被団協は17日、木戸季市事務局長談話を発表。米国大使館に送付しました。

【談話】

トランプ大統領は、「人類史上初の原爆の実験は第二次世界大戦の終結につながり、世界に前例のない安定をもたらした素晴らしい偉業」とたたえました。

広島・長崎の被爆者は、「原爆の実験、投下が偉業」という言葉に声が出ません。腹の底から湧き上がる怒りを抑えることができません。私たち広島・長崎の被爆者は、怒りを持ってトランプ大統領の発言に抗議し、その撤回を求めます。

原爆が第二次世界大戦の終結につながったのでしょうか。1945年7月、日本には飛行機も、戦艦も、弾薬もなく、多くの兵士が太平洋上の戦地で餓死していきました。国内での都市も空爆で壊滅状態、極度の食糧不足に陥っていました。日本に戦う力はなく、敗戦は目前でした。

広島・長崎への原爆投下は、二種類の原爆(ウランとプルトニウム)の威力を見るための実験でした。抬頭するソ連に対する政治的圧力、威嚇でした。

原爆は、広島・長崎の街を焼き尽くし、なにもない原子野にしました。原爆は多くの人を、老若男女の別なく、無差別に殺しました。そこには、誰も想像できなかった世界、決して二度と起こってはいけない世界がありました。原爆は、破壊と絶滅だけをもたらす狂気の、人間と共存できない絶対悪の兵器です。

核抑止力では、戦争を抑止できません。人類を全滅の危機から救うこともできません。核兵器の廃絶が唯一核兵器から人類をまもる道です。

世界の全ての市民と国が、特に唯一の原爆投下国アメリカと戦争被爆国日本の政府が、核兵器をなくすために手を取り合い、連帯することを求めます。

最後に、もう一度、怒りを持ってトランプ大統領の発言に抗議し、その撤回を求めます。

厚生労働省に要請

日本被団協

|

今年は日本被団協定期総会が書面開催となり、例年行なっている中央行動が実施できませんでした。このため、厚生労働省への要請を役員で6月30日、厚労省会議室で行ないました。日本被団協から木戸季市事務局長、家島昌志代表理事、児玉三智子事務局次長、濱住治郎事務局次長、原玲子中央相談所相談員が出席し、厚労省は、小野雄大原子爆弾被爆者援護対策室長ほか3人が対応しました。

木戸事務局長が挨拶したのち、家島代表理事が要請文を読み上げ、小野室長が回答しました。

現行法の国家補償を含む法律への改正や、原爆症認定制度の廃止などの要請に対し、多くは、これまでの要請で回答された内容でしたが、今年はオランダでの原爆展開催を検討している、被爆者の証言活動については国としても補助する仕組みがあるので予算の確保に努めていきたい、介護手当の支給要件については改めて今年の全国担当者会議で周知した、と述べました。

日本被団協から、被爆者健康手帳や介護問題、二世問題など身近な問題について再度要請し、今後も意見交換を重ねていくことを確認しました。

ピースウェーブ 署名連絡会

ヒバクシャ国際署名連絡会は今年も「ピースウェーブ2020」行動を呼びかけています。期間は、核兵器禁止条約が採択された7月7日から、核兵器廃絶国際デーの9月26日まで。

コロナ禍のなか行動は制限されていますが、原爆展、街頭署名、つどいなど各地で工夫した催しが展開されています。

内容と日時、場所など詳しくはヒバクシャ国際署名連絡会ホームページで紹介しています。

原爆の絵も展示 市役所ロビーで原爆展

芦屋

|

「悲惨さ、残酷さが、実体験したかのように描かれている。戦争を知らない子どもたちがここまで描けるのだから、実際に体験した人はもっとひどい状況だったことだろう」「証言された方も、高校生も、どれほどの思いであったことか。多くの人に見てもらいたい」……兵庫県芦屋市での「高校生が描いた原爆の絵画」展を観た人の感想の一端です。

毎年の市役所玄関ロビーでの「原爆展」、今年は7月1日~10日に開催しました。芦屋市原爆被害者の会と原水爆禁止芦屋協議会主催。広島県立基町高校の高校生が描いた「原爆の絵」の展示は2回目です。

期間中488人以上の人が来場し、感想などのアンケートが99通、「ヒバクシャ国際署名」が185筆寄せられました。

9日には国民平和大行進の引き継ぎ集会が会場のすぐ前で開かれ、伊藤舞市長、中島健一市議会議長とともに芦屋被爆者の会の千葉孝子会長があいさつしました。(副島圀義)

オンライン講演も 署名ラストスパートのつどい

岩手

|

ヒバクシャ国際署名をすすめる岩手の会は7月4日、県高校会館ホールで「学習講演&署名ラストスパートのつどい」を開催、加盟・賛同団体から55人が参加しました。

高橋悠太さん(慶應義塾大2年)がオンラインで「出会いに生かされて―19歳の眼差し」のテーマで講演。参加者から共感と感動の拍手が送られました。つづく「核兵器廃絶へ!トークリレー」では、4月にNPT再検討会議、原水爆禁止世界大会NYへ参加予定だった4人の若者が核兵器廃絶への思いや決意を語りました。最後に県生協連吉田敏恵専務理事が、署名が19万2千筆を突破したこと、岩手の会の最終集約を9月10日とすることなどを報告しました。

参加者から「人と人との対話で核兵器廃絶は実現できると信じられると思った。若い方たちの行動素晴らしい。日本の未来大丈夫!」「若々しく力強い講演有難うございました。4人のリレートークも新鮮で誠実、積極的な内容で感動した」などの感想が寄せられました。(下村次弘)

絵本を発刊 継承プロジェクト

北海道

|

北海道被爆者協会が昨年から取り組んできた継承プロジェクト(ノーモア・ヒバクシャ会館のホームページづくりと絵本の制作)は、まず6月末に絵本を発刊しました。文・こやま峰子さん、絵・藤本四郎さんによる『北の里から平和の祈り ノーモア・ヒバクシャ会館物語』です。長崎で被爆した少女が首の折れたマリア像を抱いて北海道へ、それを市民の力で建設されたノーモア・ヒバクシャ会館に寄贈するまでの、少女の成長物語です。こやまさんの簡潔な文章と藤本さんの優しさにあふれた絵が子どもたちをひきつけて離しません(問い合わせは北海道被爆者協会へ)。

7月5日にはヒバクシャ国際署名を進める北海道民の会が札幌市の大通で街頭宣伝行動を行ないました。署名は現在68万筆、秋の国連総会目ざしてさらに拡大を、と久々の街頭行動です。被爆者の金子廣子さんが自らの体験を語り「二度と戦争をしてはいけない」と訴えました。

7月13、14日には6回目となる「被爆75年 被爆の証言と原爆展」を北海道庁1階ロビーで実施しました。二世プラスの会も共催です。平日の2日間ですが約360人が見学しました。被爆の証言は二世を含めて6人が登壇、マウスシールド等を付けて語りました。(北明邦雄)

|

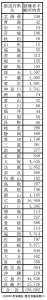

手帳所持者数13万6682人に

2019年度末 平均年齢83.31歳に

2019年度(20年3月末)の被爆者健康手帳所持者数などが、厚生労働省から発表されました。手帳所持者は全国で13万6682人。前年度と比べ9162人減少しました。平均年齢は83・31歳となり、前年度から0・66歳上昇しました。健康診断受診者証所持者は、1種2種合わせて8346人でした。

健康管理手当など諸手当の受給者数は12万7485人で、手帳所持者の93・2%。そのうち医療特別手当受給者は7023人で、前年度より246人減っています。

都道府県別では、手帳所持者15人の山形が最少、次いで秋田が16人。諸手当の受給率は青森と秋田が100%。介護手当と家族介護手当のどちらも支給件数0のところが9道県ありました。

「被団協」新聞500号へ

全国の被爆者をつなぎ 被爆者と市民をつなぎ

ヒロシマ ナガサキを未来につなぐ新聞へ

|

(左から)栗原淑江さん、 吉田一人さん、山村茂雄さん (日本被団協事務所にて) |

日本被団協の月刊機関紙「被団協」は、次の9月号で1976年創刊以来500号を迎えます。被爆者が何を求め、どう行動してきたかをそのつど的確に報じ、全国の被爆者に、広範な市民に届けてきた「被団協」500号の積み重ねは、そのまま被爆者運動の生の記録でもあります。「被団協」新聞の企画・編集に携わってきた3人のお話から、その歩みを振り返ります。(まとめ・吉田みちお)

被爆者運動と市民をつなぐ

山村茂雄

「被団協」創刊は1976年5月、日本被団協創立20周年の年でした。私はその頃から紙面づくりを手伝ってきました。79年6月から月刊の定期発行。80年6月から通常号タブロイド判4ページ、1月と8月は8ページというスタイルを確立しました。

70年代後半から80年代は、核兵器に反対する国際的な世論、被爆者らによる原爆被害への国家補償要求に対する幅広い市民の支持が、ともに大きな広がりを見せた時期でした。被爆者と市民運動の連携が進むなか、被爆者の要求と活動を伝える機関紙「被団協」の役割もより大きなものになっていきました。

77年の国連NGO被爆問題国際シンポジウム、原水爆禁止統一世界大会の開催、78年ニューヨークで開かれた第1回SSD(国連軍縮特別総会)への統一国民代表団派遣などの経過を通じて、78年11月に日本被団協、日本生協連、日青協、地婦連、宗教NGO、の市民5団体で被爆問題市民団体懇談会(市民懇)が結成されたことは、被爆者援護法制定運動と被爆者運動に対するたいへん頼もしい力づけになりました。

市民懇にはその後、婦人有権者同盟、日本キリスト教婦人矯風会、主婦連、キリスト教女子青年会、婦人国際自由平和連盟、日本看護協会が加わって11団体となり、被爆者援護法制定を求める2000万人署名などに取り組みました。

こうして築かれた被爆者と広範な市民の連携は、その後もずっと、さまざまな形で生きています。現在でいえば、ヒバクシャ国際署名連絡会、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会などに参加している団体の顔ぶれや活動を見ればわかるように、多方面でのさまざまな取り組みと成果を生み出し続けていると思います。

「被団協」は、被爆者運動関係者が思う以上に、心あるメディア関係者、さまざまな平和運動や市民運動に取り組む人々に読まれています。機関紙「被団協」は、被爆者を力づけるだけでなく、被爆者と多彩な市民を「つなぐ」という役割を果たしています。

被爆者運動の現在、とくに各地域で被爆者たちがいま何を求め、どんな活動をしているのかを知りたいと思えば、それを知ることができるメディアは「被団協」しかありません。もっと多彩な市民に読まれていってほしい新聞だと思います。大いに期待しています。

生き生きとした記録

吉田一人

「被団協」には創刊の頃から少しかかわり、1980年6月から88年6月までは事務局次長として編集責任者を務めました。

このころ、被爆者らによる原爆被害への国家補償要求に対する国民的な共感と支持が大きな広がりを見せていました。そうした闘いとその意義を、タイムリーに、的確に、全国の被爆者と幅広い市民らに届けることが「被団協」に求められていました。

80年12月に基本懇(原爆被爆者対策基本問題懇談会)の答申が出され、被爆者たちが長年求めてきた原爆被害に対する国家補償が真っ向から否定され、全国の被爆者たちの怒りが爆発しました。81年1月発行の「被団協」は、「死んだ人が犬死にになる」という大見出しを一面に掲げた8ページ立ての特集号でこのことを訴えました。

その後も毎号のように基本懇批判と国家補償要求の闘いを報じる紙面を続け、その流れは、「原爆の非人道性と国の戦争責任を裁く国民法廷」運動、市民団体らと協力しての2000万人の署名運動、そして84年11月の「原爆被害者の基本要求」の策定・発表へと続いていきます。

今回のこの特集記事のために「被団協」を創刊号から読み直して、あらためてすごいなと感じ入りました。そのときどきの被爆者たちがどのように闘い、どんな思いで何を求めてきたのかが生き生きと描かれていて、文字どおり被爆者運動の生の記録になっています。それはまた、原爆被害とは何だったのかが被爆者たちの闘いと言葉によって的確に表現され、それを後世に伝えることができる貴重な記録にもなっています。

団体の機関紙とは、生き物でいえば血管のようなものだと私は考えています。生き続けていくために、大事なものを循環させ、さまざまなものをつないでいく。

「被団協」は、そのときどきの中央の方針や考え、活動の現状を全国の被爆者にタイムリーに伝え、各都道府県でそれぞれにがんばる被爆者たちの闘いを知らせ、広範な市民に対して、いま被爆者は何を求めて、どんな思いで闘っているのかを伝えてきました。

中央と全国の被爆者をつなぎ、各地の被爆者どうしをつなぎ、被爆者と市民をつないできたのです。「被団協」は今も、そのような役割を担い、果たし続けていると思います。

それに加えてこれからは、ヒロシマ・ナガサキを未来につなぐ新聞という役割も期待したいと思っています。

|

「被団協」 1981年1月号(25号) 1面 |

|

「被団協」 1988年7月号(114号) 1面 |

育て、育てられて

栗原淑江

80年4月に被団協事務局員として就職し、その年の5月号から「被団協」の企画、取材、編集に携わるなかで、たいへん多くのことを学び、いわば被爆者運動の「真髄」を教わったように思います。

機関紙「被団協」が、被爆者らが求める被爆者援護法とは何か、原爆被害とは何なのか、そのときどきの情勢、活動とそのねらいなどをスピーディーに全国に伝えることにより、各地の被爆者は学びを深め、育てられていきます。そこから各地域での多彩な活動や工夫も生まれていきます。

一方で、私たち「被団協」の企画・製作に携わる者たちは、また「被団協」そのものも、そうした各地の動きやがんばりにさまざまに刺激され、また全国から届く被爆者の声から多くの気づきや学びを得て、育てられていきます。

そうしたことを初めて痛感したのが、83年8月に実施したハガキによる読者アンケートでした。全国から届いた261通のハガキの多くには、一字一字思いのたけをこめてぎっしり書き込まれていました。「いつも読む欄」について「毎月すみからすみまで読んでいます」「全部読んで必要なところは赤ペンで印し」など「全部またはほとんど読む」との答えが100通以上。「こんな記事がほしい」には「困難にめげず生きぬく被爆者の姿」「被爆者が生きるよろこびを持ってもらえる記事」などの声が数多く寄せられました。

機関紙に対する要望だけでなく、被爆者の苦しみや願いも多数書き込まれていました。そこから、83年秋から翌年にかけて取り組み3690通の回答を得た「被爆者要求調査」が実現。回答者の四分の三もが記述した「ふたたび被爆者をつくるな」の願いの深さが、84年11月に策定・発表された「原爆被害者の基本要求」の基調となり、一つ一つの文言を、被爆者たちの思いがこもった、血の通ったものにもしたのです。

読者から寄せられた購読料と寄付金が、日本被団協と各県被団協の財政を支える基盤となったことも忘れることはできません。

毎年行なわれる相談事業講習会でも、被団協の役員や専門委員が講演し、その地域の被爆者たちと学び合い、交流し合い、互いに顔が見える血の通った被爆者運動がつくられていきました。こうした80年代からの被爆者運動の発展を底辺から支えたのが、読者を育て、読者に育てられてきた機関紙「被団協」なのではないでしょうか。

原稿募集

「被団協」500号にむけ、読者のみなさんからの「声」を募集中です。「被団協」に励まされたあの時、心に残る記事、私の好きなコーナーなど、300字以内ではがき、封書、またはEメールでお送りください。

私自身への励ましにも

国際署名郵送等で585人分

神奈川・二世支部 山本 緑

新型コロナウイルス感染拡大の少し前のことです。ビキニデーと、NPT再検討会議に合わせた原水爆禁止世界大会NYへの参加を、私は希望していました。「手ぶらでは参加できない。核兵器廃絶国際署名にチャレンジしてから」と思い、親戚や知人、友人に声をかけました。

まずは自分の目標100筆(20枚)を掲げ、親戚、友人には電話で署名の依頼をし、了解がとれたら署名用紙3~5枚と切手を貼った返信用の封筒を同封して郵送しました。短期間だったのであまり数は期待できないと思っていました。

約1カ月後に届いた署名数は、実の妹夫婦265筆(53枚)、義理の妹夫婦50筆(10枚)、小学校の同級生170筆(34枚)、親戚10筆(2枚)、私100筆(20枚)合計585筆の署名がとれました。驚きと感動で涙が止まりませんでした。

実の妹夫婦は二人とも障害をもっています。妹は生まれるとき鉗子分娩で脳に損傷を受け障害者となり、夫の方は先天性脳性麻痺。しかし、中学校図書館の司書の仕事をしていたことで、学校関係の先生方や障害者関係の方々の協力を得たとのことでした。義理の妹夫婦は、ご主人が署名には関心を示さないかと思いきや、仕事仲間にもお願いしてくれていました。

また57年前の小学校の同級生は、3期務めた主任児童委員時代の関係者や「世界平和と核兵器廃絶」というテーマまで作って、友人や地域、福祉事務所、社会福祉協議会の方々に声掛けしたそうです。結果沢山の署名をいただく事ができた、そして会えなかった方々に久しぶりに会えて楽しかった、との喜びの言葉もいただきました。

署名する目的は、全ての人々を絶対に被爆者にしないように、核兵器廃絶を求める何億という世界の世論となって、国際政治を動かし、命輝く青い地球を未来に残すためである、とありますが、署名に関わる事によって私自身が多くの事を学んでいるように思えてなりません。親戚、友人との改めて感じる信頼関係。コロナで気落ちしていた私がこの署名で「頑張ろう!」と元気をとりもどせた、「私への励ましの署名」にもなりました。

感謝を込め、皆さんからいただいた思いを無駄にしないよう、これからも、この草の根運動に励んでまいりたいと思っています。(神奈川県原爆被災者の会二世支部ニュースより)

相談のまど

介護度の変更はできますか?

【問】昨年末に「要支援2」(1年間)の介護認定を受けた父が、急に体力が落ち、歩行もおぼつかず、寝ていることが多くなりました。トイレは介助でやっと、食事は枕元に持っていけば食べる状態で、家族の介護ではとても無理です。「要支援2」ではあまりサービスを受けられないのではと不安です。介護度の変更はできますか。

* * *

【答】介護度の認定期間が1年でも、状態が変われば変更手続き(区分変更申請)ができます。お父さんのように認定期中に状態が変わった時や入院となった場合や、介護認定の結果が本人の状態に合わず軽く出た場合にも申請できます。

手続きは、担当のケアマネジャーがいれば相談してください。そうでない場合は介護保険課か地域包括支援センターで手続きをします。主治医意見書の提出と訪問調査が行なわれますので、主治医にきちんと最近の状況を伝えておくこと、訪問調査時にも、同様に伝えることが大切です。