「被団協」新聞2020年4月号(495号)

2020年4月号 主な内容

NPT再検討会議延期

日本被団協 ニューヨーク行動中止を発表

4月27日からニューヨーク国連本部で開催予定のNPT再検討会議に向け、日本被団協はニューヨーク行動を計画、代表団を派遣することにしていましたが、3月16日に中止を発表しました。新型コロナウイルスの蔓延に直面し、高齢で持病を抱えた被爆者を多数含む代表団の派遣が困難であること、NPT再検討会議が延期の方向との情報を考慮した決定でした。

国連が3月27日、再検討会議の延期を正式発表しました。状況が許し次第来年4月までに開催することで締約国が合意したということです。日本被団協は改めて代表派遣等の行動を検討します。

代表団はNY行動で、NPT再検討会議の傍聴をはじめ、次の諸行動を予定していました。

①国連本部ロビーでの「国連原爆展」の開催 ②「ヒバクシャ国際署名」の提出 ③国連及び各国(特に核兵器保有国)への核兵器廃絶要請 ④生徒、学生、市民に対する被爆証言と交流 ⑤サイドイベントの実施 ⑥NGO共同行動(原水爆禁止世界大会NY、集会とラリーなど)への参加。

このうち、現在制作中の「国連原爆展」については完成を目指すとともに、開催時期を変更して開催できるよう、国連側と協議を進めています。

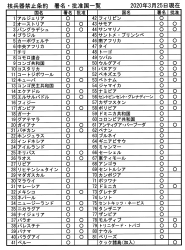

核兵器禁止条約発効まであと14カ国

批准書等未提出の各国大使に要請

核兵器廃絶日本NGO連絡会

|

|

| モンゴル | インドネシア |

|

|

| ザンビア | アルジェリア |

|

核兵器廃絶日本NGO連絡会は、核兵器禁止条約に署名している国を中心に、まだ批准等していない国に対して批准等を求める「大使館応援ツアー」を行なっています。

3月25日現在、16日インドネシアとモンゴル、17日アルジェリア、18日ザンビアのそれぞれ在日大使館を訪問。被爆者を中心に、大学生や高校生の有志も加わりました。

インドネシア

インドネシア大使館ではトリ・プルナジャヤ臨時代理大使が対応。何度も広島と長崎を訪れている、核兵器禁止条約の意義を多くの国々と共有したい、インドネシアは核兵器廃絶の応援者である、などと話しました。

モンゴル

モンゴル大使館ではダンバダルジャー・バッチジャルガル大使が対応。広島、長崎を何度も訪問し、一瞬にして多くの人の命を奪う核兵器の恐ろしさを話しました。核兵器禁止条約が大切なことはよく理解しているし、賛成である、国々が責任をもって守れる条約にしていきたい、と話し「たった一つしかないこの世界を大切にしたい」と日本語で語りました。

アルジェリア

アルジェリア大使館ではモハメッド エル アミン・ベンシェリフ大使が対応しました。フランスがサハラ砂漠で何度も行なった核実験によって被ばくした被害者に、国は医療面でも支援しており、フランスに対しても補償を要求し続けている、と話しました。また「広島・長崎の被爆者に寄り添います。共にいます」とくりかえし語りました。

ザンビア

ザンビア大使館ではジム・シニェンザ公使参事官ほかが対応。2017年に条約が採択されてから2019年に署名に至った2年の間に、ザンビア国内でこの条約や核兵器の非人道性への理解が広まった、時間はかかるが現在も批准に向け動いている、と話しました。

*

3月25日現在、核兵器禁止条約への署名国は81カ国。批准・加入は36カ国で、発効条件である50カ国まであと14カ国となっています。

〈学習資料〉「NPT」ってなに?

|

|

2010年5月、 NGOセッションで 発言する谷口稜曄さん |

4月27日から開催されることになっていたNPT再検討会議は、延期が決定的になりました。

そもそも「NPT」とは、「再検討会議」とは何でしょうか。

NPTとは、「Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons(核兵器の不拡散に関する条約)」の略称です。1963年に国連で採択され、1968年に68カ国が調印し1970年に発効しました。日本政府は、発効から6年後の1976年に批准しました。締約国は現在191カ国に達しています。しかし、核保有しているインド、パキスタン、イスラエルが参加しておらず、北朝鮮は脱退しました。

NPTは、1967年1月1日までに核兵器を保有していたアメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国を「核兵器国」とし、その他の国を「非核兵器国」として区別しました。そして、

①核兵器国が非核兵器国に核兵器を譲渡することを禁止(不拡散)

②非核兵器国の核兵器製造、取得を禁止(不拡散)

③非核兵器国の核技術の平和利用を認める(平和利用)

④締約国は、核軍縮に向けて誠実に交渉することを約束する(核軍縮)

としました。また、5年毎に条約の運用を検討するための会議を開催することが定められました。

NPTは核軍縮、核兵器不拡散、核技術の平和利用を3大柱にした条約です。同時に、世界の国を「核兵器国」と「非核兵器国」に区別する差別条約です。

しかし、NPTは核保有5大国が加盟している核兵器に関する唯一の条約です。この条約によって核保有5大国の行動を拘束し、義務付けることができる条約なのです。

|

| 2005年国連原爆展 |

|

| 2010年ニューヨーク行進 |

NPTは核兵器廃絶を目的とした条約ではありません。しかし、核保有国を含む多くの国が参加していることから、核兵器廃絶実現への道筋を明確にさせるものにしたいと、日本被団協は各国政府に要請するなどの行動をとってきました。

2004年5月にニューヨークで開かれた、2005年NPT再検討会議第3回準備委員会にあわせて、日本被団協は4人の代表を派遣し、各国の国連代表に核兵器廃絶を訴え、広島・長崎両市が主催した被爆直後のパノラマ写真展示に協力しました。

2005年5月の再検討会議には、会期中に日本被団協主催の国連原爆展を国連本部で開催。36人の代表団を派遣し、各国代表部への要請、原爆展での証言ほか、多様な証言活動を展開しました。会議のNGOセッションで、小西悟事務局次長が発言しました。

2010年の再検討会議には52人の代表を派遣し、NGOセッションでは谷口稜曄代表委員が発言。会期をこえて約2カ月にわたり国連原爆展を開催しました。

2015年の再検討会議には49人の代表を派遣し、NGOセッションでは田中熙巳事務局長(当時)が発言。会期を挟んで39日間、国連原爆展を開催しました。

2020年再検討会議には53人の代表派遣と国連原爆展を開催する予定でした。今後のことは会議延期の時期をみて、改めて検討することにしています。

「後援」を渋る外務省 日本被団協の国連原爆展

|

|

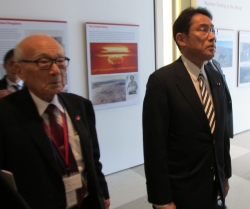

2015年国連原爆展に来場した 岸田文雄外務大臣(当時・右) |

|

|

2010年国連原爆展に来場した (左から)高須国連大使、 佐野外務省軍縮不拡散科学部長、 福山外務副大臣 (肩書はいずれも当時) |

代表委員 田中熙巳

2020年NPT再検討会議延期が決定的となり、日本被団協が国連本部ロビーでの開催を準備してきた原爆展も延期せざるを得ないでしょう。

この原爆展をめぐって外務省が後援を渋っていることは決着していません。事の経過を振り返っておきたいと思います。

日本被団協の国連原爆展は2005年から始まり5年おきに、今回で4回目。過去3回の原爆展には外務省の後援名義を得ていました。

国連での展示は国連展示委員会の承認を得て可能になるもので、国連軍縮局の推薦が欠かせません。私たちは国連の審査期限に合わせて原案を提出し、軍縮局の推薦を受け、すでに展示委員会の承認を得ていました。

昨年11月25日、田中熙巳代表委員と和田征子事務局次長が外務省を訪問し、要請文と原案を提出し後援を要請。菅谷正道首席事務官ほかの対応でした。返事が遅いので12月末に問い合わせると、福島原発事故を扱ったパネルに事実と異なる記述などがあり、各方面で精査しているので遅れている、との回答でした。

その後改めて回答の催促をしたところ、2月13日、菅谷首席事務官から田中の携帯電話に「原発事故のパネルが入っていると後援できない」という外務省の意向が伝えられました。このような返事を私的な携帯電話への連絡はなかろうと課長との面会を申し入れ、2月19日、田中熙巳代表委員と木戸季市事務局長、濱住治郎事務局次長が外務省を訪問しました。

大野祥軍備管理軍縮課長はNPTの3つの柱(核軍縮、核不拡散、核の平和利用)から考えて、原発事故の放射能被害を強調して平和利用に否定的なパネルはいかがなものか、と発言。福島の風評被害にも言及し、パネルの趣旨である「放射線被害から地球を守ろう」という訴えに理解を示す余裕はどこにもありませんでした。私たちの「NGOの行動に対する言論の封殺にもかかわる重大な判断」との抗議に、「検討の余地がある」と回答。速やかに返事をもらいたいと念押しして面談を終えました。

その後まだ返事は得られていません。

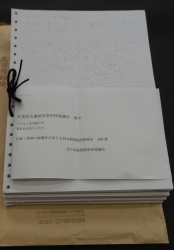

点字の署名届く 厚く綴じられ100人分

|

視覚障害者団体から

全日本視覚障害者協議会から郵便で、点字のヒバクシャ国際署名が届きました(写真)。白い厚紙に凹凸をつけた点字でつづられた100人分の署名簿は、分厚く重ねられ綴じられています。同協議会からの点字署名送付はこれで2回目です。

かがやく日本の憲法 戦争をしない国として

京都 藤田晴子(長崎被爆)

日本政府が核兵器禁止条約に署名も批准もしないことを知ったときは、怒りと悲しみで言いようのない気持ちになりました。アメリカの核の傘の下にいるからと言って反対することはないでしょう。失望を禁じえませんでした。安倍さんは「核の保有国と非保有国の架け橋になる」と言っていますが、一体何をしたのでしょう。「唯一の被爆国」とも言い続けています。それならなおさら先頭に立って署名、批准し核廃絶を叫ぶべきです。

今の憲法ができた時、私は中学生で『新しい憲法のはなし』という副読本で学び、戦争がない世界が来ることを本当に喜びました。あの悲惨な戦争でアジアの人々2000万、日本人310万の生命へのざんげからできた、この憲法を大切にしようとうれしかったことを覚えています。戦後、ともかく戦争をしない国として過ごすことができたのは、この憲法と非核三原則のおかげだと思っています。

自衛隊について、できた時から、軍隊を持たないという憲法に抵触していて違憲だと思っていました。いろいろ拡大解釈しても、自衛隊は違憲です。9条に明記して合憲にしようというのは、安倍さんもやっぱり違憲だと思っていたのだという証明だと思います。

憲法は絶対に守り通さなければ、と思います。

核のない世界へ 日本政府は先頭に立て

「核兵器も戦争もない世をめざして」アンケートから

2019年9月~10月、日本被団協機関紙編集委員会とノーモア・ヒバクシャ9条の会は、「核兵器も戦争もない世をめざして」アンケートを行ない、212通の有効回答を得ました。問は、①核兵器禁止条約への日本政府の態度に関すること、②日本国憲法と9条に関すること、の2つでした。核兵器禁止条約の発効が待たれる今、問①に寄せられた日本政府に対する声を紹介します。

【問1】2017年7月、国連で採択された「核兵器禁止条約」には現在(2019年9月)までに発効に必要な50カ国の半数が批准書等を提出しています。しかし、日本政府はこれに反対して署名も批准もしようとはしていません。

あなたは、核兵器をなくすために、日本政府がどのような責任・役割を果たすべきだと考えますか?

★本来は、被爆国としての痛み、経験から「核を持ち、戦争をする事は人間としてやることでない」と先頭に立ってその事を言明すべきだ。人類生存の問題であること。日本政府は何を考えているのか? このような政治家を選挙で選んだ日本人の甘さに怒りさえ覚える。(埼玉・74歳・女)

★日本の核兵器禁止条約参加は、この条約の実効性、存在意義を決定的に高めることになると思います。歴史上初のこの条約そのものが、被爆者の「苦しみ」と「努力」を明記しています・条約にとって「被爆国日本」の参加は不可欠。条約参加は、日本がアメリカの「核の傘」から脱却して、「非核国」(米の核依存からの転換)、さらに「否核国」(核兵器そのものの否定)の道に踏み出すことでもあります。

「核の傘」からの脱却とは、①「非核3原則」の厳守 ②米国との核密約、核関連施設をすべて公開し、破棄・撤去すること、です。

日本の核兵器禁止条約参加は、アメリカと核保有国に核政策からの転換を迫り、被爆者が訴えてきた「核のない世界」への道を大きく切り開くことになると思います。(東京・87歳・男)

★平和学習のお手伝いで中学校へ行った時、生徒さんが歌ってくれた山本さとし作詞の「ヒロシマの有る国で」の詩を知り、胸にしみ入りました。その歌にある通りだと思っています。

「ヒロシマの有る国でしなければならないことは、ともる戦の火種を消すことだろう」

こんな悲しい体験をした国だから、世界のリーダーとなって、核兵器はもちろん、武器をなくす運動をしてほしいです。今の日本の動きは悲しいかぎり、恥かしいです。(山梨・77歳・女)

★核兵器を使用した戦争が一度おこれば、戦争当事国のみならず地球的規模で大きな被害が出ることは必至であろう。日本政府は核の傘に頼り米国に追従するなど、およそ核軍縮とは正反対の道を進んでいる。核保有国と非保有国の橋渡しをするなどと言っているが、完全に保有国側の立場をとっている。核兵器の性能向上競争などの現実をみるにつけ、核兵器自体の違法性を世界に訴えねばならない時に、日本政府がこの条約に調印、批准をしないというのは全世界に対する罪である。(兵庫・75歳・男)

★戦争による唯一の被爆国であるからこそ、他国に先んじて核兵器を禁止し、「禁止条約」に賛成、批准すべきは自明の理です。子どもたちにも分かる理屈に目、耳をふさぐのは卑怯きわまりない。世界の恥です。

これまでの姿勢を反省し率先して条約に署名、批准すると共に、他国にも働きかけて「核なき世界」の実現に積極的に貢献するのが、被爆国としての本来あるべき姿勢でしょう。(福岡・77歳・女)

代表者会議・新春のつどい 広島県被団協

|

広島県被団協は1月30日、来賓と会員合わせて約100人の参加で、新年代表者会議・新春の集いを開催しました。

今年が被爆75年、来年は県被団協結成65年の節目に当たることから、これまで功績のあった方々を表彰し、感謝の思いを伝えました(写真)。

また、県被団協として貴重な被爆遺構である旧陸軍被服支廠の全棟保存を求めることが出席者全員で決議されました。新たに作成した「二世検診管理表」を配布するとともに二世会員の組織化に繋げていくことなどが報告されました。

意見交換の中で、核兵器禁止条約の成立に向けて日本政府への要望を強める必要がある、旧陸軍被服支廠の全棟保存に日本被団協としても取り組むよう訴えたらどうか、などの意見が述べられました。(前田耕一郎)

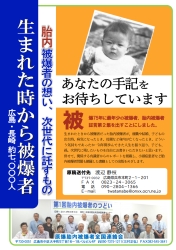

胎内被爆者の手記募集

|

原爆胎内被爆者全国連絡会では、胎内被爆者の手記を募集しています。

2015年に証言集第1集『被爆70年に想う』を出版してから5年目となる今年、第2集の出版を計画。募集要項では、生まれた時から被爆者である胎内被爆者が、就職や結婚、子どもの出生や病気、身内が亡くなった時などに抱いた想いをもとに人生を振り返り、子ども、孫、次世代に残したいものを自由に書いて、と呼びかけています。

タイトル 『生まれた時から被爆者―胎内被爆者の思い、次世代に託すもの―』(仮)

体裁 A5版 縦書2段

原稿及び写真 一人1600~3200字、写真2枚。手書き原稿も可

費用負担 執筆者1人1万円

募集人数 50人

募集期間 2020年3月15日~7月31日

発行日 2020年12月

発行部数 1000部

詳細は胎内被爆者連絡会事務局にお問い合わせください。

〒730―0051 広島市中区大手町5―16―18大手町パルビル4階

FAX=082―545―3641 電話(三村)=090―7375―1211 Eメール=m-mimura@ms6.megaegg.ne.jp

相談のまど

介護保険でデイサービス利用

被爆者手帳で助成されます

【問】父は被爆者健康手帳を持っています。デイサービスに週3回ほど通っていて、事業所からの請求が思った以上にかかります。被爆者健康手帳で、医療費のように助成制度はないのでしょうか。

* * *

【答】事業所からの請求書には利用料負担額と昼食代やおやつ代、諸雑費が書かれていると思います。利用料の欄に請求額が記載されているかどうか確認してください。利用料負担については、介護保険証に「1割」「2割」と負担の割合が記入されていますので、それも確認してださい。

被爆者の援護施策では介護保険サービスについて医療系サービスと福祉系サービスで利用料の助成があります。(医療系・福祉系サービスについては『問答集介護編』参照)お父さんが通われているデイサービスは福祉系サービスの一つで利用料の助成があります。請求書の利用料欄に請求額が記載されていたら、被爆者健康手帳所持者の場合本人請求はないことを事業所に伝えてください。これまで支払った費用については5年前まで県に還付請求ができます。

県によっては、本人が事業所に一旦支払った後に県に請求して還付される「償還払い制」をとっていましたが、最後まで残っていた6県のうち、青森を除く5県が2019年4月から厚労省の指導で本人請求がなくなりました。

介護保険と被爆者健康手帳の併用で公費請求できることを知らない事業所もあります。千葉県友愛会では県に要求して、県内すべての介護支援事業所とケアマネジャーにあてて、介護保険に関する被爆者援護施策と介護手当についてのお知らせを県から出させています。各県被団協でもこうした対応をするよう県に要望することも大切なことと思います。