「被団協」新聞2020年2月号(493号)

2020年2月号 主な内容

原爆症認定をめぐって最高裁で弁論

名古屋、広島、長崎3訴訟 2月25日に判決

|

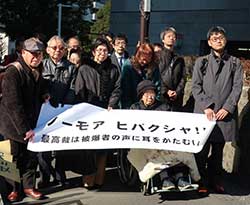

| 最高裁入廷前の原告、弁護団と支援者 |

原爆症認定をめぐってたたかっている裁判で1月21日、最高裁判所での弁論が開かれました。

名古屋訴訟と広島訴訟、長崎訴訟の3事件が、同一の期日で進行されました。まず、上告受理申立理由書・答弁書等の陳述がなされ、国側・被爆者側の順で補足の弁論を述べました。

国側の弁論は5分程。積極的な治療を行なわない経過観察では要医療性は認められないとの、これまでの考え方を繰り返し述べるものでした。

被爆者側の弁論は、各県の当事者及び代理人から順次なされ、被爆への思いや、現行法の制定過程・立法趣旨からすれば、経過観察に要医療性が認められることは当然であるとの弁論を行ないました。最高裁で被爆者自身による弁論がなされたのは初めてのことです。

判決期日は2月25日。人権救済の最後の砦である最高裁が、被爆者に寄り添った正しい司法判断が期待されます。

院内集会

弁論当日、裁判所前に被爆者と支援者80人余が集まり入廷者を拍手で送った後、衆議院第1議員会館で支援集会を、弁論終了後に報告と記者会見を開きました。

集会では、森孝博弁護士が松谷判決から今日までの原爆症裁判の歩みと今回の争点について、田中煕巳日本被団協代表委員が被団協の結成と運動、政府の援護施策と特徴について報告しました。

報告と記者会見では、原告の高井ツタエ、内藤淑子さんが法廷で語ったことを「うれしさ半分、怖さ半分」との感想を含め報告、木戸季市日本被団協事務局長が挨拶、「最高裁への手紙」の朗読の後、樽井直樹、佐々木猛也、原章夫の各弁護士が弁論の内容を、藤原精吾弁護士が裁判の意義について語りました。

厚生労働大臣との第8回定期協議

原爆症認定制度の見直し得られず

|

| 全国から集まった被爆者、支援者(厚労省省議室) |

日本被団協、原爆症認定集団訴訟原告団、同弁護団と厚生労働大臣との第8回定期協議が12月18日、厚労省省議室で行なわれました。交渉団は日本被団協8人、原告団3人、弁護団3人。厚労省側は加籐勝信大臣ほか5人が出席しました。全国から約100人の被爆者と支援者が傍聴席を埋めました。

冒頭のあいさつで加藤大臣は、「来年は原爆投下から75年という節目を迎える年、我が国では、被爆によってもたらされた悲惨な経験を地域や世代を超えて伝えていく使命があると思います」などと述べました。日本被団協の田中重光代表委員は、「確認書から10年、定期協議では何も解決されていません。いつまで被爆者を苦しめるのですか。『被爆者が生きていて良かった』ということを示してください。来年は被爆75年。裁判をしなくても済むように、確認書に沿った、公正で誠実な協議になることを期待します」と述べました。

被爆者2人が、自らと身近な被爆者の体験を通して原爆症認定に関する訴えを行ない、大臣はじめ参加者に大きな感銘を与えました。続いて「被爆者問題に関する統一要求書」に基づいて、一問一答の形で協議が行なわれましたが、原爆症認定制度の見直しなどの新たな回答は得られませんでした。定期協議の開催時期や協議の持ち方などが今後の課題として挙げられました。

|

|

| 田中重光代表委員 | 加藤勝信厚労大臣 |

かがやく日本の憲法

9条の力と国民の運動

千葉 堀口士郎(長崎被爆)

|

父は職場で、母と兄姉は自宅で被爆。私は母の胎内でした。両親は「なぜ自分たちが苦しまなければならないのか。原爆さえなければ、幸せな人生が送れた。戦争はいやだ。戦争だけは絶対してはいけない」と話していました。

憲法については二つのことを考えています。

一つは、憲法9条は人びとの叡智によって生まれたもの、人類が幸せに生きていくための羅針盤だということです。人類の長年の歩みの中で歴史的に形成されてきた普遍的原則です。平和を願う諸国民の希望を明文化した当たり前の原則です。

もう一つは、74年間戦争に巻き込まれなかった現実です。憲法9条の力と、国民の運動がありました。平和行進や署名など。一歩の行動、一筆の署名はささやかですが、社会と政治を動かしてきました。

安倍首相の改憲の狙いは、戦争放棄条項を死文化させて、自衛隊を軍隊として認知させ海外で自由に軍事活動をすることだと思います。日本の歩むべき道は、戦争だけは絶対にしてはならない、という方向で外交努力を重ねることです。そういう政治を国民の力で実現したいと思います。

亡き両親が「原爆さえなければ」と言い続けたくやしさを時々思い出して励みにしています。

新春行動、各地で

北海道

|

ヒバクシャ国際署名を進める北海道民の会は、1月4日から11日、札幌市エルプラザで「核兵器のない世界へジャンプアップ!被爆75年初春展」と題して、「原爆と人間」パネル展、ジョー・オダネル写真展、被爆者が描いた「原爆の絵」展を開催。青年や学生を含め8日間で約550人が来場し162筆の署名が寄せられました。

6日には寒風の吹く中JR札幌駅南口広場で原水協・新婦人などの6・9行動が行なわれ、被爆者の廣田凱則さんが自らの被爆体験を語り「皆さん一人ひとりの署名が世界を変える力となります」と訴えました。

12日、北海道被爆者協会は札幌市内のホテルで映画「ひろしま」を観る会を開催、約40人の参加者とともに「戦後の原点」を学びなおしました。(北明邦雄)

青森

|

核兵器廃絶を求める新春街頭宣伝行動が、仕事始めの1月6日寒風吹き付ける中行なわれ、ヒバクシャ国際署名青森県連絡会の93歳の田中正司共同代表もマイクをもち被爆体験と核兵器廃絶を訴えました。30分で33筆の署名が寄せられました。

13日の青森中央市民センターでの新春原爆展には、地元メディアが訪れ取材報道。被爆者の田中正司さんと田中義之さんの18歳での被爆体験を聴いた来場者が「青森に被爆者がいることは知らなかった。息子が18歳、お二人の体験を深く受け止めた。若い人たちに聞いてほしい」などと話していました。(辻村泰子)

岩手

|

岩手県被団協と県原水協は1月6日昼、盛岡市で6・9行動に取り組み14人が参加しました。

県被団協の下村事務局長がマイクを握り、昨年末作成した達増県知事の写真入りの新しい署名用紙を紹介、ヒバクシャ国際署名への協力を訴えました。

寒風が吹く中、30分で47人が署名。82歳の女性は「戦争は駄目だと身に沁みて分かっている」と中東派兵に懸念を示し、14歳の女子中学生は「何で日本は禁止条約に反対しているの?」と驚いていました。(下村次弘)

兵庫

1月7日、兵庫被団協の岡邊好子理事長ら3役で、年始のあいさつと、ヒバクシャ国際署名用紙のお届けに回りました。

これまで訪問した団体に県下首長が呼びかけている署名用紙を一定枚数お届けして取り組みを強めていただくのを主眼としましたが、ローマ教皇の長崎・広島からのメッセージをうけ、カトリック教会など宗教界へのお願いに取り組みました。

神戸ムスリムモスクでは、応対していただいたムハマド・ジャファルさんらは、「お願い」文を最後まで読み、「アメリカが核兵器で脅かすなかでそれへの対抗という考えもあるのでは」などと質問。これに応えて「すべての核兵器をなくすしかない」と訴えると大きくうなずき、「イスラムは平和の宗教です」と強調されていました。(副島圀義)

長崎

|

ヒバクシャ国際署名をすすめる長崎県民の会としての2020年・被爆75年の最初の行動は1月12日、長崎市成人式典での署名行動でした。ブリックホール大ホール入り口に設けられた署名スペースに、昨年11月に来られた教皇フランシスコの大きな写真と「核兵器のない平和な世界、この理想を実現するにはみなさんの参加が必要です」とのメッセージの横断幕を掲げ、署名を呼びかけました。賛同団体から30人が参加、184人の署名が寄せられました。個性的で晴れやかな姿の新成人に署名を呼びかける、楽しい署名行動でした。

新成人から「核兵器廃絶の署名は気になっていたが今までできなかった。成人の日の記念に署名ができて良かった」などの声が聞かれました。(佐藤澄人)

鹿児島

|

1月4日、ヒバクシャ国際署名をすすめる鹿児島県民の会は、連絡会参加団体から50人が集まって、鹿児島中央駅前広場で新春街頭署名に取り組みました。原爆パネル展と、横幕に平和へのメッセージを書き込んでもらうイベントも同時に行ないました。メッセージを書き込んだ横幕は、NPT再検討会議に参加するメンバーが、ニューヨークでのパレードに持参します。また署名を頂いた方には、紅白の小餅を差し上げました。

各団体の代表によるリレートークでは、核兵器廃絶に対する強い思いが発せられ、昨年のフランシスコ教皇のメッセージを交えながらの訴えも行ない、1時間で、202人の署名を頂くことができました。(大山正一)

被爆建物保存を 広島

|

広島市の被爆建物、旧陸軍被服支廠(写真)について広島県が、2棟解体し1棟外観保存の原案を示したのに対し、広島県被団協と県原水禁の代表が県庁を訪れ保存を求める要望書を提出しました。私たちは体の続く限り原爆の悲惨さや恐ろしさを語るつもりだがずっとは続けられない、被服支廠は原爆の影響を当時のまま伝えており失われると再現は不可能である、と訴えました。

1月19日には東京・駒込駅前の愛恵ビルで「広島・旧陸軍被服支廠の保存を考える緊急の集い」なども開かれました。(箕牧智之)

伊方原発運転停止命令 愛媛

|

広島高等裁判所第4部は1月17日、山口地裁岩国支部での伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立への却下決定に対する住民側からの即時抗告について、却下決定を取消し住民らの申立を認める決定を行ないました。伊方3号機は現在、定期点検のため運転を停止していますが、この命令により定期点検後も運転再開できなくなりました。

この決定を受け、松山地裁で争っている「伊方原発をとめる弁護団」と「伊方原発をとめる会」は愛媛県庁内で記者会見し(写真)、「画期的な決定で高く評価する」との声明を発表しました。

なお、伊方原発をめぐる訴訟は、松山、広島、山口岩国支部、大分の4裁判所で争いが続いています。(松浦秀人)

原爆絵画展に400人 長野・諏訪

|

長野県上諏訪駅前交流テラス「すわっチャオ」(諏訪市が2019年5月に開所)で12月20~22日、原爆絵画展を開催しました。団体や個人で実行委員会を結成、諏訪地方6市町村の教育委員会と地元紙などの後援を得ました。

広島基町高校の原爆の絵63点を展示。制作した生徒と被爆者のコメントを拡大コピーして添えました。「原爆と人間」パネルと平和紙芝居、関連書籍も展示。また核兵器禁止条約の署名国と批准国を、地球儀と世界地図にカラーラベルで表示しました。2日目には合唱団ともに「みんなで歌おう」のイベントを行ない70人が参加しました。

涙を流して展示に見入る姿が多数見られ、来場した長野県原爆被害者の会の藤森俊希会長と高校生が話し合う場面も。

3日間で来場者400人以上。署名60人、アンケート記入70人、募金4万5千円余が寄せられました。(後藤猛)

市民平和展に700人 静岡・磐田

|

静岡県磐田市では、毎年市内の公共施設を会場に「市民の平和展」を実行委員会で取り組んでいます。昨年12月には初めて中央図書館で開催。磐田市と教育委員会、静岡新聞社と中日新聞社が後援しました。

広島市立基町高校の生徒が描いた絵画30点と磐田市の小中学生派遣事業の展示を中心に、平和絵本や世界地図に記した核兵器禁止条約批准国などを展示。パタパタおりづるが子ども達に人気でした。期間中、映画「千羽鶴」の上映と、広島被爆体験伝承者・大仲伸一さんの講演会も。

10日間で700人が来場、170人のヒバクシャ国際署名をいただきました。(磯部忍)

全日本仏教会

ヒバクシャ国際署名への協力の呼びかけ

|

| 全日仏ホームページ |

日本には現在、約7万5千の伝統寺院があり、各寺院は宗派や教団に属しています。そうした伝統仏教界の唯一の連合組織が全日本仏教会(全日仏)であり、59の宗派をはじめ106団体が加盟しています。

2019年秋に開催された全日仏の理事会で、「ヒバクシャ国際署名への協力のお願い」と題して左記の意が報告されました。「本会は、仏陀の和の精神をもとに仏教文化の宣揚と世界平和を願う立場から、ヒバクシャ国際署名によって核兵器が廃絶され、世界の平和と環境、人権を尊重する活動に賛同し、署名活動への協力をしてまいります」。

私は寺院住職の一人として傍聴席でその報告を聴き、大きな感動を得ていました。ヒバクシャ国際署名を推進するため、全日仏に協力を求めたのはこの2年半前に遡ります。日本被団協の田中煕巳代表委員とともに同会を訪問し懇願したのでした。ただし、全日仏はとても大きな組織ゆえ、意思決定への手順は簡単ではなく、加盟団体からの要請などを必要としていました。

そこで私たちは、全日仏に加盟する教団本部をはじめ、神道、新宗教の団体へも積極的に足を運ぶことになります。田中氏、木戸季市日本被団協事務局長、川崎哲ICAN国際運営委員らが協力要請の活動を展開しました(その様子は当紙で随時報告済み)。

全日仏には都合3回の訪問を重ねました。その間、全日仏の役員各位は被爆者と署名推進に励む人々の声を丁寧に汲み取り、さらには宗派からの要請文書提出を受けて、ついに協力の意を表明するに至ったわけです。

全日仏は神道・キリスト教・新宗教の連合体とともに公益財団法人日本宗教連盟を構成していて、他宗教との連携をもはかっています。2020年は国内の宗教界がヒバクシャ国際署名に組織として協力が結ばれる好機に入ったと思われます。(浄土宗正明寺住職 森俊英)

知恩院門跡に協力要請

|

| 伊藤唯眞師と木戸さん |

「ヒバクシャ国際署名」運動への協力をお願いするために、ローマ教皇来日直後の11月27日、京都・知恩院に伊藤唯眞師を訪ねました。伊藤師は旧知の先輩、ほぼ20年ぶりの再会でした。

応接室で多くを語り合いましたが、ヒバクシャ国際署名や、日本被団協の運動について、「ローマ教皇がすべての人の命を守るため、核兵器の使用も保持もなくすように言われたことは、宗派を超えたすべての宗教者の思いです。浄土宗では全寺院に『ヒバクシャ国際署名』を配りました。全日本仏教会も署名に取り組むと決めました。皆さんの活動を尊敬しています」と、活動への協力と励ましの言葉をいただきました。(木戸季市)

実践としての”平和思想” 被爆者のことばから

被爆50年調査の自由回答まとめ

継承する会学習懇談会

|

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の第15回被爆者運動に学び合う学習懇談会が1月18日、東京・四ツ谷のプラザエフで開かれました。参加者は報告者11人を含む35人でした。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(現行法)制定の翌95年に日本被団協が実施した調査の自由記述回答が、根本雅也さんと一橋大学大学院の授業「平和の思想」受講生12人によりまとめられ、報告されました。

水俣病や国際政治、沖縄戦など多様な分野の研究を専門とする大学院生が、①援護に関する法律の評価、②被爆者運動についての考え、③次世代に伝えたいこと、の3点について、四半世紀前に記された被爆者のことばに向き合い、詳細に分析・考察。国家補償を欠いた新法の評価については、圧倒的多数が批判的な意見でした。

受講生からは、「原爆=広島・長崎とイメージしてきたが、全国にこんなにも被爆者がいた」「平和、援護法といったことばには様々な意味が込められている」「語らなければ“なかった”ことにされてしまう貴重な経験を、後世のために重い口を開いて語ってくれたありがたみ」「援護法は、法律・制度により未来の平和を実現していくもの。実践としての“平和の思想”を学んだ」など、様々な気づきを得たことも語られました。

若年被爆者、二世と支援者が交流

「受け継いでいく活動」をテーマに 埼玉

|

埼玉県原爆被害者協議会(しらさぎ会)は、若年被爆者、被爆二世と賛助会員を対象とした「受け継いでいく活動~わたしたちにできること」を12月15日に開催、26人が参加しました。

被爆二世の北村俊典さんが「祖母の日記をもとに被爆体験を語り継ぐ~二世としてできること」と題して報告。その後しらさぎ会の活動紹介と意見交換をしました。

参加者からは「同じ二世でも42歳の若い方が体験の継承の必要性、重要性を深く認識して活動されていることは意義深く敬意を表します」「戦争体験者全般が少なくなっていく中で、受け継いでいく活動は非常に重要ではないかと思います」などの感想がありました。

今後は会員の掘り起しを含めて、受け継ぐ活動を進めて行きたいと思っています。(吉川幸次)

原水禁・協との共同開催へ 愛媛慰霊祭

|

| 2016年3月に行なわれた原水協の慰霊祭(愛媛) |

1月23日、原水禁松山市民会議と愛媛県原水爆禁止協議会が、これまで別の日に開いていた原爆死没者慰霊祭を、被爆75年の節目に合わせ共同開催することに合意しました。4月11日に県原爆被害者の会と両団体の三者共同主催で慰霊祭を実施することになりました。

これは、昨年11月に愛媛県原爆被害者の会が両団体に「被爆75年には統一した慰霊祭を」と要請したことを、両団体が正面から受けとめたことによるものです。これまでも両団体は、原爆症認定集団愛媛訴訟やヒバクシャ国際署名などに共同して取り組んできました。(松浦秀人)

ピースウェーブ ミニ集会とパレード

署名連絡会宮城

|

ヒバクシャ国際署名連絡会宮城は12月2日、仙台市肴町公園で今年2回目のピースウェーブ行動を行ないました。

ミニ集会開会あいさつで、宮城県原爆被害者の会の木村緋紗子会長はローマ教皇の来日に触れ、「教皇の核兵器を明確に否定するスピーチを聞いても禁止条約に言及しない現政権はおかしい」と述べ、「2020年NPT再検討会議ニューヨーク行動に参加し粘り強く取り組んでいく」と決意表明しました。

県生協連代表らのリレートークのあと、木村さんを先頭にパレードを行ない「核兵器を廃絶させましょう」「日本政府は禁止条約を批准してください」と声をあげながら45人が元気にアピールしました。平和ビル前街頭署名では、小雨の中45分で169筆が集まりました。(署名連絡会宮城)

千葉平和のつどい 講演と朗読

千葉署名連絡会

|

千葉県ヒバクシャ国際署名推進連絡会は「千葉平和のつどい2019」を12月15日、千葉県教育会館で開催。40人余りが集い、意義あるときを共有しました。

はじめにローマ教皇の長崎と広島のメッセージを動画で視聴。連絡会の活動報告の後、ヒバクシャ国際署名キャンペーンリーダー林田光弘さんの「被爆者の声を世界へ」の講演、被爆者と支援者5人の皆さんによる朗読に続いて、各団体の署名活動の取り組みと来年への抱負を発表し、確認しあいました。

参加者から「林田氏の講演は感情論的ではない具体的裏付けと説得力のある話だった」「朗読は何度聞いても原爆の恐ろしさが迫って来る」などの感想が寄せられ、また青年、学生の参加に運動の広がりを感じました。(推進連絡会事務局)

相談のまど

グループホームの利用料も助成対象になりませんか

【問】認知症が進み、介護する家族も高齢で限界に近い会員さんのことで相談します。

この方は現在「要介護1」です。足腰がしっかりしているので家族が目を離したすきに徘徊を繰り返し、警察のお世話にもなりました。特別養護老人ホームに入所できればいいのですが、「要介護3」からしか申し込みができません。社会的要因での入所も大変厳しく、近くにある認知症のグループホームに入所できないかと相談していますが、利用料を含めた費用負担が困難です。

被爆者援護の福祉系サービスとして、グループホームの費用も助成されないものでしょうか。(青森県相談員)

* * *

【答】日本被団協の厚労省交渉で、特別養護老人ホーム入所について特別の配慮をと求めても、一般の高齢者の扱いに準じてとの回答です。認知症は要介護認定時に配慮していると言われていますが、実際には要介護度が軽く出てしまいがちで介護している家族の負担が大きくなっています。

認知症対応型居宅介護(グループホーム)は要支援2から対象になっていて、入所できれば家族にとって経済的な負担を除けば大変助かると思います。介護度が上がれば特別養護老人ホームに申し込んでおいて、当面グループホームという選択肢もあります。

ところが被爆者援護施策の福祉系サービスの対象にはなっていません。厚労省交渉で、グループホームの利用料も福祉系サービスとして助成対象にしてほしいと申し入れました。実現はまだですが、今後も繰り返し要求していきます。

地域で直面したことから要望があれば、ぜひ日本被団協・相談所に寄せてください。すぐに実現は難しくても厚労省には要求として申入れます。

投稿 中学生への平和教育

熊本 長曽我部 久

「被団協」新聞新春号川崎哲さんのコラムを読んで、平和教育の1例として投稿します。

昨秋、広島への修学旅行の事前学習をしたある中学から、広島見学後の学級通信が送られてきました。それを見て感動するとともに、生徒たちが将来を案ずる気持ちも伝わり安心もしました。

学習ではあらかじめ映像作品「これは雲ではない(This is Not a Cloud)」(ユーチューブで公開)を見せました。拙作の木版画で編集したもので、13分の長さが学校では最適とのこと。講話は2年生165名に質疑を入れた50分。骨子は、①太平洋戦争の時代背景 ②原爆開発経過と投下、終戦に至る1945年(昭和20年)の様相 ③原爆投下と被爆者 ④放射能被害と今日までの影響 ⑤世界のミサイルの種類 ⑥最新の核兵器の種類 ⑦自律型致死AI兵器システムの脅威 ⑧宇宙戦争の時代、地球壊滅。

熊本市の自衛隊駐屯地に「宇宙作戦隊」が創設され、電磁波を使って敵部隊の活動を妨害する計画だと話すと、身近な問題としての切実感が伝わったようです。

原爆被害を伝えるだけでなく、戦争を偏見なく伝えることも大事です。一番大事なことは、これをどう世界に発信していくか。4月のNY行動には、拙著英文冊子「The Reality Accompanying the Atomic Bombings」を持参する予定です。

【生徒感想文抜粋】

・印象に残ったことは降伏があと10日間早ければ原爆も落とされずに済んだし、たくさんの人が死なずに済んだという話です。どうして戦争が起こったのか、そもそもの原因が何なのかをもっと詳しく知りたいと思いました。戦争の他に解決策は無かったのかと考えさせられました。

・近い未来にある「無人戦争」は人が直接手を下さなくても戦争ができるかもしれない。しかし人が作ったものなので、戦争をすることや核を持つことは平和な世界にするためにはいらないと思いました。

・日本はこれから、私たちの世代に託されています。原爆の被害にあわれた方々の気持ちを忘れず、広島で多くのことを学びたいです。

【先生の言葉】

感想を見ながら、これなら大丈夫! そう思えた。この日の翌日、ローマ教皇の訪日。まるで君たちが書いた感想を参考にしたんじゃないかと本当に思ってしまうくらい、その想いが重なったスピーチに、テレビの前で目頭が熱くなった。もう大丈夫。広島でしっかり学び、ヒロシマの心を感じることができる。そう確信している。『機は熟した』