「被団協」新聞2019年4月号(483号)

2019年4月号 主な内容

核兵器の廃絶へ世界の情勢学ぶ 2019ピースアクションキックオフ集会

|

|

| 木戸季市さん | 中村桂子さん |

| |

日本生協連

日本生活協同組合連合会は2月28日、「2019ピースアクションキックオフ集会」を開催しました。会場が満席となる140人が参加し、核兵器廃絶に向けた世界の情勢を学ぶとともに、2020年NPT再検討会議に向けて認識の共有や、全国の生協の平和活動を交流しました。また、日本被団協の木戸季市事務局長が、2020年ニューヨーク行動にむけた協力のお願いを含め挨拶しました。

核兵器禁止条約の発効で世界の見方が変わる

基調講演では長崎大学核兵器廃絶研究センターの中村桂子准教授が、核兵器の状況や核兵器禁止条約、市民社会の課題等について説明。「さまざまな兵器が国際条約で禁止されているが、批准していない国でも企業が製造しなくなった。核兵器禁止条約も発効されることで世界の見方が変わり、製造されないなどの動きにつながる。核兵器禁止条約を自分たちでつくったという成功体験として伝えていくことが大切」などと話しました。

若者の参加による課題と可能性

地域社会で「平和」に関する活動を行なっている若者によるパネルディスカッションでは、各パネリストの活動紹介のあと、若者の参加による課題と可能性について討論しました。「多様性を認める一方でエッジのかかった意見が少ない」「署名を集めることにこだわり、手段が目的化していないか」「少数派でも世の中を動かすことはできる」「若い人と一緒に企画すると若い人が若い人を呼ぶ」「共感者を増やす」などの発言から多くの気づきを得ることができました。

全国の生協で、高齢化している被爆者の想いを世界に広げること、核兵器廃絶への国際世論を高めることを大切にしながら、被爆者からの聞き取りや学習、ヒバクシャ国際署名の推進に取り組みます。(日本生協連組合員活動部 小池佳和)

「原爆の図・署名」展示会 東京・杉並で2千人来場

|

画家丸木位里・俊夫妻の連作「原爆の図」第10部「署名」の展示会が東京杉並区セシオン杉並で3月4日~9日に開かれました。光友会(被爆者の会)や平和団体、婦人団体などの「《署名》を展示する杉並区民の会」と杉並区が共催。

1954年、米のビキニ水爆実験での第五福竜丸被爆への怒りで杉並から始まった原水爆禁止署名運動。そして杉並区は1988年、区民運動によって実現した「平和都市宣言」。今回の催しは宣言30周年記念です。

会場には原爆の図丸木美術館(埼玉県東松山市)から搬入した「署名」(縦1.8メートル×横7.2メートル)と合わせて第9部「焼津」も展示。来場者は絵の迫力に圧倒されながら見入っていました。

また、関係資料、書籍などを展示、被爆体験の証言、ヒロシマ講座、署名運動始動時や「宣言」に向けての運動の話、紙芝居など多彩な催しが行われました。

最終日には映画『夕凪の街 桜の国』上映、ICAN核兵器廃絶国際キャンペーン国際運営委員・川崎哲さんの講演会が合わせて開催されました。来場者は延べ2千人にのぼりました。

(吉田一人)

【岩手】日本政府に核兵器禁止条約への参加求める意見書

県議会含む33議会で採択 100%まであと1つ

|

| 岩手の会のみなさん |

ヒバクシャ国際署名をすすめる岩手の会は、唯一の戦争被爆国である日本政府が核兵器禁止条約に参加することを求める世論を広げようと、県内自治体の議会から日本政府への意見書提出を求めて取り組んできました。

2017年9月議会に向けた請願で、岩手県議会が全国に先駆けて採択したことが大きく影響しました。市町村議会では、山田町を皮切りに二戸市、奥州市、久慈市、花巻市、盛岡市など約3割の自治体が9月議会で採択し、12月議会では宮古市、八幡平市、遠野市などが採択。継続審査になっていた陸前高田市、紫波町が2度目の議会で採択。一度不採択にされていた北上市、西和賀町、岩手町は「岩手の会」の働きかけでいずれも賛成多数で採択されました。

北上市には昨年9月、議員の2つの会派の学習会に講師を派遣し、9月議会で賛成多数で採択。今年になって、岩手町と大船渡市には県被団協の役員が議長との懇談を要請、県内の被爆者の様子や請願の趣旨を説明し、議会での意見書採択の政治的役割の理解を求め、岩手町議会が3月14日の本会議で2人だけの反対で採択されました。唯一残された大船渡市議会では、前回賛成7人が8人になりましたが、反対11人には及ばず残念ながら否決になりました。

どの議会でも最後まで奮闘されたのは「岩手の会」構成団体の議員のみなさんでした。何よりも心強く、頼りになる存在でした。(岩手の会)

ヒバクシャ国際署名提出へ NPT再検討会議第3回準備委員会

ヒバクシャ国際署名連絡会は、4月29日からニューヨークで開かれる、2020年NPT再検討会にむけた第3回準備委員会に署名目録を提出するため、準備をすすめています。連絡会を代表して日本被団協の木戸季市事務局長と濱住治郎事務局次長が渡米し、委員会議長に手渡します。

県内全被爆者にアンケート送付 岐朋会

生活・健康相談会に40人参加

|

| 岐朋会相談会 |

|

| よせられたアンケート |

岐阜県原爆被爆者の会(岐朋会)は3月3日、「被爆者生活・健康相談会」を開きました。毎年開催していますが、今年は県担当課の協力を得て、県下の被爆者300余人全員に相談会案内とアンケートを送ることができました。相談会には40人が参加し、アンケートには106人(約35%)が答えてくれました。

相談会は、黙祷、梅岡昭生会長のあいさつで始まり、岐阜県保健医療課の佐藤幸紀主事から「岐阜県被爆者の現況」報告のあと、日本被団協中央相談所の原玲子さんの講演を聞きました。

原さんは、事前にアンケートのすべてに目を通し、表にまとめ、詳しい講演メモに基づいて話されました。超高齢化した被爆者が多くの病気と認知機能の低下に苦しみ悩んでいる現実のなかで、「生きてきてよかった」と思えるようにとの願いを込め、自宅で生活するか施設を利用するか、介護手当の申請はどうするかなど、現行の援護制度の活用について、わかりやすく具体的に説明。相談会のあと長時間、個別相談に応じてくださり、皆感謝していました。

最後に木戸季市岐朋会事務局長が、①原爆症認定申請、②介護手当の申請、③「被団協」新聞の購読、④ヒバクシャ国際署名、⑤自分と子どもの生活・病気の記録を残すことを訴え、相談会を終えました。

アンケートを活かし、県内被爆者一人ひとりに声をかけていきたいと考えています。(岐朋会)

【静岡】被災65年 3・1ビキニデー

3月1日、JR焼津駅前を出発し久保山愛吉さん(1954年マグロ漁船第五福竜丸で米水爆実験によって被爆し同年9月死去)が眠る弘徳院までの献花墓参行進と墓前祭が行なわれました。行進には海外代表など1200人が参加し、日本被団協の田中重光代表委員と児玉三智子事務局次長も先頭で歩きました(写真)。墓前祭では児玉さんが「誓いの言葉」を述べました。

午後には焼津市文化センターで、被災65年2019年3・1ビキニデー集会が開催され、静岡県原水爆被害者の会の大和忠雄会長が主催者を代表して開会のあいさつを行ないました。

今年の集会は、国連での核兵器禁止条約の批准・加入国が22カ国となり国際的な運動の高まりの中、高知でのビキニ被災の補償を求める裁判の報告や、米国人映画監督キース・レイミング氏によるビキニ水爆を伝えるドキュメンタリー映画「西から昇った太陽」の初上映も行なわれるなど、多彩な企画で盛り上がりました。(磯部忍)

【岩手】署名行動

ヒバクシャ国際署名をすすめる岩手の会は3月16日11時から12時まで15人が参加して、盛岡クロステラス前で署名行動を行ないました。

「私は74年前広島で被爆しました」と、県被団協の三田健二郎副会長が自己紹介しながら訴えると、多くの通行人が耳を傾け、買い物客などから1時間で55人分の署名が寄せられました。

(下村次弘)

結成2周年 活動報告と講演会 ヒバクシャ国際署名連絡会宮城

宮城県原爆被害者の会の呼びかけでヒバクシャ国際署名連絡会宮城が結成され2周年を記念して3月16日、仙台市の東京エレクトロンホール宮城で約40人が参加し、記念講演会を開催しました。

署名連絡会宮城代表の木村緋紗子さんのあいさつのあと、2年間のあゆみが報告されました。宮城県知事をはじめ、県内35すべての自治体首長から賛同署名を得たこと、首長顔写真ポスターを作成しこれからさらに署名をひろげていくことを、スライドなどで説明しました。

記念講演では、日本被団協事務局次長の藤森俊希さんから「核兵器のない世界をつくる」と題して、核兵器禁止条約の内容や、被爆者や市民および非核国の活動などについてお話いただき、参加者からの感想も多くいただきました。

署名連絡会宮城では、毎月1回の街頭署名を行ない、県民の皆さまに訴えて2020年までさらに署名を広げる活動を行なっていきます。

(署名連絡会宮城)

100万余の署名めざす 総会と講演会 署名長野県推進連絡会

3月23日、長野市の県教育会館でヒバクシャ国際署名長野県推進連絡会設立2周年記念講演会が開かれ、各地から50人が参加しました。

ヒバクシャ国際署名の田中煕巳代表(日本被団協代表委員)が長野市で初めて講演に立ち、生まれた長崎で被爆したことをはじめ、70年余被爆者として苦しみを乗り越え、核兵器のない世界をめざして奮闘してきたこと、国連で核兵器禁止条約が採択され、50カ国の批准書提出で条約が効力をもつことなど、80分にわたり心をこめて講演しました(写真)。

田中代表と参加者との質疑応答では「詳しい話があって、知らなかったことがたくさんあり、勉強になった」などの発言がありました。

講演会のあと、県推進連絡会総会が開かれました。現時点で、長野県でのヒバクシャ国際署名数は17万2274筆であることを確認。百万余の署名をめざしており、県内の幅広い人びとに署名を訴えることなど議論しました。(長野県連絡会)

団地で署名行動 対話・募金も 署名世田谷連絡会

ヒバクシャ署名国際署名世田谷連絡会は、世田谷同友会(被爆者団体)、原水協、原水禁、地区労、区労連の5団体の呼びかけで2017年2月に発足。被爆者の木村徳子さん、作曲家の池辺晋一郎さんら区内在住文化人など11氏に呼びかけ人になっていただき、そのお名前を入れた署名用紙10万枚を印刷して運用しています。

この間、団地での署名行動を5回実施しました。事前に訴えの手紙と署名用紙をポスティングし、日曜日に訪問して回収します。行動参加者は10数人から20人(写真)。留守宅が約半分ですが、訴えを見ていないというお宅ではその場で署名を依頼します。街頭署名に比べて対話ができ、募金が多いのが特徴です。

区内の多くの団体や自治会等に広く呼びかけることが今後の課題です。(橋本博)

民間空襲被害者救済を 全国空襲連が院内集会

全国空襲被害者連絡協議会は、3月6日衆院議員会館で、空襲被害者の一日も早い救済を求めて院内集会を開きました。国会議員16人を含む約100人が参加。木戸季市日本被団協事務局長が来賓挨拶をしました。

木戸衛一大阪大学大学院准教授の「空襲被害者の尊厳とは何か~ドイツとの対比で」と題する基調講演と、公開討論「民間空襲被害者に人権はないのか」が行なわれ、大阪空襲で家族ら9人を亡くした吉田栄子さん(85歳)は「家族の遺骨がどこにあるのかわかっていません。国はいままで民間空襲被害者に何の謝罪も補償もしてきませんでした。一日も早く私たちの願いを聞き入れてください」と訴えました。

石垣島で「被爆2世の肖像」写真展

吉田 敬三(石垣市在住)

被爆者からのバトン受け継ぎ

|

| 八重山平和祈念館で開かれた写真展 |

|

| 非核平和都市宣言は1984年 |

昨年12月、広島・長崎の原爆禍や沖縄の凄惨な地上戦の発端となった真珠湾攻撃があった8日をはさんだ3日間、平和について考えてもらいたいと沖縄県石垣市で写真展「被爆2世の肖像」を開催しました。展示した中には石垣島で撮影した二世(母親が広島市横川で被爆)の写真もありました。

石垣島は沖縄の南の端にある離島ですが、毎年8月6日と9日の原爆投下時刻には慰霊のサイレンが鳴り、多くの市民が黙祷をする姿が見られます。また市役所近くの公園には再び戦争を繰り返さないために日本国憲法第九条が刻まれた「戦争放棄の碑」や、“人類の生存と平和をおびやかす核軍備を人類社会から追放、廃絶させ、真の恒久平和を確立することは、全世界の人々がひとしく希求するところである”と記された「石垣市非核平和都市宣言の碑」や「石垣市核廃絶平和都市宣言の碑」もあります。

写真展に来場した数人から帰り際に「実は私も二世」とこっそり耳元で囁かれました。平和教育に熱心な沖縄でさえも胸を張って「被爆二世」と言えない現状があるのも事実なのです。「被爆」を差別用語にしないためにも、私たち二世が親である被爆者からバトンを受け継ぎ、被爆の実相を正しく伝え続ける必要があるのではないでしょうか。(よしだ・けいぞう=写真家・被爆二世)

宗教団体訪問 ―京都・大阪―

ヒバクシャ国際署名協力依頼

|

| 写真提供=佛教タイムス社 |

ヒバクシャ国際署名を更に推進すべく、2月から宗教団体への協力依頼を始めています(前号既報)。2月22日は京都・大阪方面を回りました。

浄土宗の宗務庁(京都市東山区)を訪ね、幸島正道人権同和室長(写真左端)と面談しました。木戸季市日本被団協事務局長が資料を提示しながら長崎での被爆の記憶を証言し「この世の地獄を見た。二度と起こしてはならない。この思いが署名活動の出発点であり、結論でもあります」と訴えました。川崎哲ピースボート共同代表は、署名活動の現状と署名数が国際社会に影響を与えることを説明し、宗教者の協力を切に求めました。

面談を受けてくださった幸島室長と同室職員は、浄土宗内で国際平和貢献を担当する「浄土宗平和協会」で支援を検討する考えを示してくださいました。

京都では浄土宗総本山の知恩院の役職者とも面談。大阪で浄土宗寺院・教務所を訪問しました。

署名推進連絡会に加盟する筆者(浄土宗僧侶)が今回の道案内役でしたので、浄土宗関係を続けて回りましたが、今後はそれぞれの宗派や他の宗教団体への訪問を提案したいと思っています。当企画への紹介・提案などを、連絡会(日本被団協事務局気付)までお寄せください。(浄土宗正明寺住職・森俊英)

「おり鶴さん」作者西山すすむさんからお便り

91歳、各地の子どもたちと交流

3月25日がきて、91歳の誕生日です。長崎で被爆して、東京や千葉で暮らしましたが、今は福岡市に住んでいます。

3月15日は近くの小学校の卒業式で6年生の子どもたちとお別れをしました。長住小学校では6年生の長崎旅行(修学旅行)の事前学習で私の話を聞き、それをもとに私の自分史も入れて秋の学習発表会で「時をかける少年」というミュージカルをやり好評を得ています。PTAのみなさんも応援してくれています。

先日宮崎市の小学5年生の男の子から手紙が届きました。

「西山先生へ。先日円心寺の郡司先生から、西山先生のことをお聞きしました。先生は、長崎で原爆の被害にあわれた体験を、いろいろなところでお話されているとうかがいました。ぼくは、昨年初めて広島の平和祈念資料館に行きました。そこで初めて知ることも多く、しょうげきを受けました。ぼくの周りには、戦争を体験した人があまりいません。広島の平和祈念資料館で知ったことを、ぼくも周りに伝えていこうと考えています。先生にいつかお会いできたらいいなと思っています。まだまだ寒い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしください」

しっかりと自分の言葉で便箋に書かれた文字をとても嬉しく思います。

被団協の役員を辞してマイペースでやっていますが、中央や地域の被爆者の会でがんばっているみなさんの活躍に敬意を払って見ています。

光陰矢の如し、といいますが、春四月は千鳥ヶ淵で花見をしたことが思い出されます。

いよいよ春本番。核兵器廃絶をめざして忙しくなりますネ。みなさんに声援を送ります。

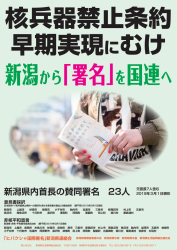

ポスター完成 ヒバクシャ国際署名新潟連絡会

新潟県では2017年8月に「ヒバクシャ国際署名新潟県連絡会」を結成しました。各団体での署名活動を中心に、連絡会での街頭署名にも取り組み、今年3月現在で12万2千筆を集約しています。新たにポスターも作成しました(写真)。今後さらに取り組んでいきます。

その他学習会開催なども行なっていますが、とりわけ県内市町村議会へ「日本政府に対する核兵器禁止条約への調印を求める意見書」の請願・陳情行動に重点を置いて取り組み、3月現在で県内30市町村議会のうち21議会で採択という大きな結果を得ています。全市町村採択に向け、活動を続けています。

(新潟県連絡会)

体験記所蔵目録を公開

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会が収集・整理してきた書籍や冊子類のなかから、被爆体験記、手記、自分史等の所蔵目録を、継承する会および日本被団協のホームページで公開しています。

この目録は、各都道府県・地域・職域等の被爆者の会、個人、その他の団体が発行した書籍・冊子のうち、2019年2月20日現在、継承する会および日本被団協が所蔵するものの目録です。

同会では、原爆被爆者によって書かれた体験記・手記等を可能なかぎり網羅的に収集・保存することをめざしています。そこで、「この目録に含まれていない体験記等(自費出版、私製版も含む)をお持ちの方でご寄贈いただける方はぜひ連絡を」と呼びかけています。また、目録には所蔵部数が記されており、できるだけ複数部数を備えたいため、「この目録で所蔵部数3部未満の文献についてもご寄贈」をと呼びかけています。

この目録についての問い合わせや連絡は、日本被団協気付・継承する会資料庫部会へ。

Eメール info@no-more-hibakusha-archives.net

電話 03―3438―1897

FAX 03―3431―2113

相談のまど

美術館や博物館の入場料

被爆者手帳での減免の決まりはありますか

【問】私は美術館や博物館によく出かけます。その際に被爆者健康手帳を提示すると、入場料の割引がある所、本人プラス介助者も割引する所、また全く割引がない所など、その対応はまちまちで、美術館等に行くたびにひやひやハラハラしています。

被爆者の場合、身体障害者に準じた対応になるのでしょうか。それとも被爆者健康手帳で無料や割引と決められているのでしょうか。また、きちんと明文化されているのでしょうか。

* * *

【答】美術館や博物館の多くは、身体障害者手帳所持者や65歳以上に入場料の割引があり、被爆者健康手帳にも適応されることがあります。

国立美術館については「独立行政法人国立美術館観覧料減免規則」の第4条に「身体障害者手帳等の所持者」についての規定があり、被爆者健康手帳所持者の観覧料は無料、付き添い者1名についても無料とされています。

しかし、美術館や博物館は国立だけでなく自治体や民間による運営もあり、すべてに国立美術館の規定が適用されるわけではありません。ほかには法律などの明文化された規定はなく、入場料の減免についてはそれぞれの美術館、博物館で決めているようです。

多くの美術館、博物館で、被爆者健康手帳の提示で入場料無料あるいは割引を行なっており、介助者についても行なっているところもあります。

めんどうでも、入場券を購入するときに被爆者健康手帳を提示して確認してみましょう。

ご活用ください

被爆者相談の問答集 No.30〈改訂版〉、No.31〈介護編〉

日本被団協原爆被爆者中央相談所が昨年6月に発行した、相談ガイドブック№31『被爆者相談のための問答集―介護編』は好評を得て増刷を重ねています。この「介護編」で扱っていない現行法一般の被爆者施策活用について解説した、相談ガイドブック№30『被爆者相談のための問答集』〈改訂版〉を、昨年9月に発行しました。改訂にあたって、一部古くなった内容などを見直し、「介護編」と重複する部分は省きました。2冊合わせて活用ください。

頒価はどちらも送料別で1部400円、50部以上の場合1部300円です。日本被団協事務局までお申込みください。

日本被団協のホームページ更新のお知らせ

日本被団協のホームページの更新についてお伝えします。インターネットの環境のある方は是非ご覧ください。

◆トップページ画面右の中ほど「被爆の実相普及」の「証言」に、『日本被団協原爆被爆者調査資料集Ⅰ~Ⅳ』を公開しました。1985年に日本被団協が行なった調査の自由記述欄に寄せられた回答を証言集にしたものです。日本語版と英語版があり、英語版も英語ページの「Testimonies」欄に公開しました。印刷した冊子としての『証言集』は現在も販売しています。

◆トップページ画面左「被団協新聞バックナンバー」は2019年3月号まで入りました。

過去の新聞は画面左下「被団協新聞」の「バックナンバーリスト」でみることができます。1997年から載せていますが、主な記事の紹介でありすべての記事を読めるわけではありません。

◆トップページ画面右の「更新情報」に「継承する会所蔵 体験記・手記等目録の公開について」が入りました。本紙3面でお伝えしている内容です。

◆トップページ画面右下の「相談のまど」の情報を新しくしました。また「被団協新聞」の欄にも「相談のまど」を加えました。

◆「被爆の実相普及」の「出版物」の一覧表を更新しました。