「被団協」新聞2019年2月号(481号)

2019年2月号 主な内容

狭心症の放射線起因性 勝利確定 東京高裁判決

|

| 東京高裁判決(12月14日) |

|

|

定期協議で厚労大臣に訴える 山本さん(右・12月20日) |

原爆症認定申請却下処分は違法

ノーモア・ヒバクシャ東京訴訟原告・山本英典さん(85)の狭心症の放射線起因性を東京高裁が認め勝訴判決を言い渡した12月14日の後、控訴期限の12月28日までに国側は上告しませんでした。これにより山本さんを含め32人の原告が提訴し、6年間続いた東京訴訟は、完全勝利しました。

東京高裁の判決骨子は「(山本さんが)健康に影響がある程度の放射線を受けていたと認められる」として、つぎのように表明しました。

「慢性心不全(狭心症)についての原爆症認定の申請を処分行政庁から却下された被爆者について、これまでの知見によれば、放射線被曝と狭心症との間の関連性を認めることができるところ、その被曝態様やその後の病歴等に照らせば、同人は健康に影響がある程度の放射線被曝を受けていいたと認められ、同人の狭心症がもっぱら原子爆弾放射線以外の原因によって発症したことを疑わせる事情は認めらないとして、同人に対する上記却下処分を取り消した原判決を維持したものである」

判決要旨は、「原子爆弾の放射線が被控訴人の狭心症を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性が認められるものであり」「被控訴人の原爆症認定申請を却下した処分は違法」と国側の対応を厳しく批判しました。

山本英典さんの話

長崎の4・2キロの自宅庭で被爆し、100時間以内に爆心地付近まで行きました。

これまでに胃がん、大腸がんで原爆症認定を受けていますが、心臓疾患は非がんで認定基準に合わないとして却下され、2013年以来認定裁判を続けていました。

2016年、東京地裁で原告全員勝訴しましたが、国・厚生労働省は私だけを控訴し、東京高裁で審理していました。

非がん疾患で現行認定基準を打ち破ったことで今後を期待します。

日本被団協代表委員 田中熙巳さんの話

2013年の新基準にも含まれていない山本さんの心不全を高裁が原爆症と認定した根拠は“被爆線量と疾病との間に高度の蓋然性が認められる”と判断したからです。

この判断は、2000年に長崎松谷訴訟で最高裁が松谷さんの原爆症を認めた時に取られた判断でした。この判断を容認できない厚生労働者は2001年に、前より厳しい基準を設けたことがその後の原爆症認定集団訴訟を引き起こしました。

集団訴訟は原告被爆者が連勝を重ねこの基準は撤回されましたが、その後の基準においても、放射線量にこだわる行政と司法の認定を巡る判断には大きな乖離(かいり)があります。認定行政は抜本的に改めなければなりません。

ノーモア訴訟東京弁護団長 内藤雅義さんの話

山本さんは、原爆症認定集団訴訟の最初から原告としてたたかって来られました。2002年の「一斉申請」に胃がんで申請、却下のあと03年の集団訴訟で東京の第1陣に加わりました。当初、弁護団は山本さんの被爆距離などから、提訴に消極的でした。しかし山本さんは原告としてたたかう道を選ばれ、最初の裁判は負けましたが、集団訴訟のたたかいによって改定された基準により認定をかちとりました。

その後も原告団長として多くのたたかいを励まし続け、今回は非がん疾患の狭心症、その中でも難しいと思われた症状で勝ったことは大きな価値があります。

病気を抱えながらこれからも頑張るという山本さんの、原爆を憎む強い思いを感じています。

定期協議 被爆者・二世、怒りの声

根本厚労相「審査基準変える考えない」

|

|

| 根本大臣 | 木戸事務局長 |

| |

| 傍聴者 | |

厚生労働大臣と被団協・原告団・弁護団の第7回定期協議が、12月20日、厚労省で開かれました。定期協議は「今後、訴訟の場で争う必要のないよう」にするための協議の場です。10年間で6回の定期協議では何の進展も見られず、裁判がつづいています。

根本匠厚労大臣は「審査基準を変える考えはない」、皆さんの意見は「聞き置く」という態度に終始し、回答のメモを繰り返し読み上げるだけで協議の姿勢を全く示しませんでした。参加した被爆者、二世から失望と怒りの声が広がりました。

代表団は、しっかりと準備し次の項目で発言しました。

証言(山田玲子、横山照子)、確認書と検討会の内容と意義(田中熙巳)、15年続けた裁判への思い(山本英典)、「日本被団協の提言と当面の要求」(木戸季市)、「審査基準の改定」(宮原哲朗)、「被団協の要求・二世の要求」(児玉三智子、大山正一)、「まとめ」(大岩孝平)。今回は、発言原稿を傍聴者全員に配り、感謝されました。

被爆者が求めたのは、次の通りです。

①総理が明記した約束を守れ、②被爆者行政は被爆者の実態に即して公正平等に(却下処分を不服として提訴し、裁判で勝てば原爆症と認定し、裁判できない者はそのまま認定しないで泣き寝入りさせる差別的行政は許されない)、③2008年の審査基準の改定は、「科学的知見」をもとに放射線量に固執する「医療分科会」の判断で変更されたのではなく政治的判断で実施された、④当面の要求は、がん・非がんの別なく、疾病、被爆距離、入市時間・地域を一本化する要求である。現行法の改正を必要とせず、認定基準の改定を大臣の決断で実行できる要求であり、事実上訴訟で争う必要がなくなる要求である。⑤東京高裁判決を受け入れ上告するな、⑥定期協議だけでなく事務方との協議を実施し増やそう、⑦人生の終わりを迎えようとしている被爆者が生きてきてよかったと思う被爆者行政をおこなえ。

新春署名行動 各地で

【北海道】

ヒバクシャ国際署名を呼びかける新年の共同署名行動を、小雪の舞う7日、JR札幌駅南口広場で行ないました。原水協と新婦人、被爆者協会の共同行動です。札幌市被爆者の会廣田凱則会長(写真)は「日本政府こそ禁止条約批准の先頭に立つべき。皆さんの署名が力になります」と呼びかけました。寒さの中でしたが、高校生や青年、台湾の観光客などが積極的に応じてくれました。被爆者協会からは二世を含め8人が参加しました。

これに先立つ6日、道被爆者協会は札幌市内で「広島長崎における原子爆弾の影響」長崎篇の上映会を開きました。26人が参加し、映像を観て意見交換を行ない、改めて再び被爆者をつくらせないという思いを新たにしました。(北明邦雄)

|

| 国際署名宮城ポスター |

ヒバクシャ国際署名連絡会宮城が首長ポスターを作り(写真)、1月23日の街頭宣伝で初披露しました。宮城では県知事をはじめ35自治体の首長全員が署名しています。

街宣では知事が署名していることに驚いたり、ポスターを見て即署名したりする様子も見られ、手応えは上々でした。

その後開いた連絡会会議で、町内会や、核開発企業への融資中止を決定したりそな銀行へポスターと署名用紙を届けて署名を呼びかけることなどを決めました。

政府に対し核兵器禁止条約の批准を求める意見書採択を、県議会に要請することも決めました。

2020年の9月までに目標の100万人分に近づけるよう、ポスターをしっかり活用していきます。(国際署名宮城)

【東 京】

東友会はヒバクシャ国際署名東京連絡会と日本原水協の人々とともに、署名行動を1月7日に行ないました。晴天ながら寒風が吹く中、都内各地から60人以上、被爆者、被爆二世・三世も22人が参加しました。

二世のお母さんと一緒に参加した三世の小学生の女の子も、横断幕を持ち「署名にご協力ください」と呼びかけました。

参加した団体の代表とともに、東友会の大岩孝平代表理事、家島昌志業務執行理事がマイクを握り、被爆体験、被爆後の被爆者の苦しみを語り、核兵器は廃絶をと力強く訴え、東京うたごえ協議会の参加者のギター演奏、全員での「にんげんをかえせ」の合唱もあり、通行人にアピールできました。(的早克真)

【静 岡】

ヒバクシャ国際署名をすすめる静岡県連絡会は毎月7日に署名宣伝行動を行なっています。1月7日12時から静岡市の東急スクエア前で署名行動を行ないました。連絡会が作成した「ビッグ横断幕」を初披露し、行き交う人の目を引きました。

署名目標は30万。現在16万筆を超えました。

(県連絡会・志田剛)

静岡県被団協西遠支部では原水協と協力して浜松で署名行動を行なうことに決め、1月より実施しました。5日13時、原水協7人、西遠支部3人が参加しました(写真)。周囲で色々な団体が宣伝音量を上げ、我々の声はかき消される状況でしたが、30筆の署名が取れました。人通りは多いものの、足を止めてもらっての署名は大変でした。

(西遠支部・石原洋輔)

【広 島】

1月18日、ヒバクシャ国際署名広島県推進連絡会は今年初めての街頭署名活動を行ないました。

広島県内80の賛同団体・個人から17団体29人が平和公園の元安橋に集合し、広島市民や平和公園を訪れた国内外の方々に署名を呼びかけました。

東京からヒバクシャ国際署名キャンペーンリーダーの林田光弘さんも駆けつけて参加。30分間の活動で130筆の署名が集まりました。外国人観光客も多く、カナダやデンマークの若者が快く署名してくれ、国に帰って広島で知ったことを話すと言ってくれました。

(箕牧智之)

【長 崎】

1月13日長崎市の成人式典が開催されるブリックホール2階ホール前のエントランスで署名活動を行ないました。昨年から長崎市の協力で、成人式会場の施設内で行なっています。長崎県民の会の田中重光共同代表はじめ被爆者、二世、県民の会会員ら25人が参加。13時~15時、新成人に署名を訴え、243筆の署名が寄せられました。

新成人の中には自ら署名に駆け寄る人や、核のない世界をと平和の大切さを話す人もいました。

長崎県民の会では、目標の50万筆を2019年内に達成できるよう頑張っていこうと話しています。毎月定例26日の街頭宣伝は長崎市の繁華街だけでなく、1月26日には佐世保市のアーケードでも予定しています。

(柿田富美枝)

【鹿児島】

「ヒバクシャ国際署名」をすすめる鹿児島県民の会では、1月6日13時より1時間、天文館と鹿児島中央駅で、被爆者・二世、原水協・原水禁など20団体が集まり「新春街頭署名」に取り組みました。午前中には部分日食が見られた鹿児島市内でしたが、署名の時間は気持ちの良い晴天で、パネル展示やシール投票、合唱団「風」の方々の演奏なども行い、道行く方への声掛けも気分良く行えました。参加者は70名で、340筆を集めることが出来ました。

あと1年余りの期間、精一杯取り組むことを確認しあった新春行動でした。(大山正一)

2周年記念集会 署名岩手の会

ヒバクシャ国際署名岩手の会結成2周年記念集会が12月15日、盛岡市で開かれ、厳寒の中170人が参加。連帯メッセージが達増知事、佐々木県議会議長をはじめ15首長、5議長から寄せられ、日本政府に禁止条約の署名・批准を求める意見書採択が県議会と31市町村議会(約94%)になったことが報告されました。

第一部は藤森俊希日本被団協事務局次長が基調講演。第二部では第21代高校生平和大使で不来方高校2年の阿部くるみさんの報告、地域の会結成に向けての報告と岩手の会2年間の取り組み報告がありました。今後は県民ぐるみの運動をと提起し、満場の拍手で確認されました。(下村次弘)

第3回総会 署名青森連絡会

ヒバクシャ国際署名をすすめる青森県連絡会は12月16日、青森駅前のアウガにおいて、第3回総会を開催、86人の参加がありました。

日本被団協の田中熙巳代表委員の特別講演は、核兵器廃絶を現実的な課題とするために国際署名を開始したこと、思いもかけない早さで核兵器禁止条約が国連で採択されたこと、50カ国の批准で条約を発効させ、さらに核兵器廃絶条約にしていくことが求められるというお話が印象的でした。

総会後、被爆者の皆さんと事務局など11人で田中熙巳さんを囲んで昼食会を持ち、今後の取り組みに向けた情報交換もでき、意義深い会となりました。(青森県連絡会)

【山梨】小学生に授業

山梨県原水爆被爆者の会では12月18日、25日に内藤幹夫事務局次長が、小学校6年生に平和に関する特別授業を行ないました。約200人の児童を3回に分けて45分ずつの授業でした。広島、長崎の原爆に関すること、甲府空襲のことなどを語りました。

児童の感想の一部です。「今日原爆・空襲の話を聞きました。私は今幸せなんだなあと改めて思いました。そして戦争はこれから先ずっとあってはいけないことだと思いました。私のひいおばあちゃんは長崎出身で原爆を体験しています。今も無事に放射線の影響もなく生きています」

県内にも身近な親族が被爆している事実がまだいくつもあるのだと感じました。(内藤幹夫)

若い世代の創造的な活動「被爆者の声を未来につなぐ公開ミーティング」

ノーモア・ヒバクシャ継承センターの設立をめざして「被爆者の声を未来につなぐ公開ミーティング」が12月15日、武蔵大学(東京・練馬)で71人の参加で開催されました(前号既報)。日本被団協とノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会共催。

武蔵大学永田ゼミによる映像作品「声が世界を動かした」の上映と4つの活動の報告(岡山史興さん、昭和女子大吉村知華さん他3人、中尾詩織さん、入谷方直さん)の後、参加者は4つのグループに分かれて報告者を囲み、熱心に討議。最後に、日本被団協事務局次長で継承する会事務局の濱住治郎さんが、継承センターの設立募金を呼びかけました。

全体の司会進行を担当した二村睦子さんと、グループ討議の進行役を務めた4人の皆さんの感想を紹介します。

*

センター設立の必要性

二村睦子(日本生活協同組合連合会組織推進本部/ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会理事)

若い世代が、様々な資料やご本人への取材等を通して、自分たちなりに考え、体験や歴史を再構成していく営みが紹介されました。「継承」とは、過去から伝えられた情報に新しい意味や情報を付け加えていく行為、そう考えると、とても創造的で豊かな営みです。そして、その基礎となる、様々な資料・史料の収集・整理・保管がとても大切です。ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会では、被爆者のたたかいに関わる資料を保管し公開・活用を行う拠点として「継承センター」の設立を目指しています。多くの皆さんにその必要性を訴えていきたいと思いました。

いろいろな形で

竹之内剛(東京都生活協同組合連合会)

被爆者の高齢化とともに、被爆体験の継承が切実な問題になっていますが、いろいろな形で、また幅広い年代で継承と呼ぶにふさわしい活動がされていることに気付かされました。

発表者の皆さんは決して大きな目標や課題解決を目の前にして取り組んでいたわけではなく、きっかけはふとした小さなもの。でもそれらの活動は継承という観点から見るととても大切な活動であることを確認できました。

我々生協にできることは、これらの活動を共に行ない、広げていくことだと感じました。貴重な時間をありがとうございました。

今後への期待

大田敬子(東京都生活協同組合連合会)

オープニング映像に始まり、4つの活動報告を聞きました。どの報告も被爆者の高齢化が進み記憶の継承が叫ばれているなか、歴史の中に埋もれてしまうかもしれないという不安を払拭させるものでした。

被爆者運動史を、当時を生きた方に寄り添いながら読み解いたからこその気づきなど、多様な活動が報告され、また、多くの学生が興味を持ち携わっていることを知り頼もしく、嬉しく思いました。

今回の公開ミーティングは各団体をつなぐ交流の場にもなっており、今後の活動への期待と広がりを感じることが出来ました。貴重な時間をありがとうございました。

小さなことから

小林紀久子(日本生活協同組合連合会)

茶話会や「原爆体験伝承者」として活動される中尾詩織さんに、継承の場づくりや発信方法など、できるだけ多くの人に伝えていくために、どのように自分たちが行動すればよいのかについて、若い世代から被爆経験のある方まで参加者が真剣に質問されている姿が印象に残りました。私たちのできる小さなこと、例えばみんなが周りの人に話していくことから、一人でやるのではなくいろんな人と連携しながら、また分担しながら進めていくことが大事だね、ということを確認できた場となりました。地道な活動ですが、みんなそれぞれ頑張っていることを時には思い出しながら、進んでいきましょう。

まだ多くの課題が

小池佳和(日本生活協同組合連合会)

戦後73年が経過し被爆者の平均年齢は82歳を超えなるなど、被爆の実相を後世に伝えことの重要性がますます高まっています。被爆の証言資料や被爆者との交流を通じて学んだことなどをインターネット上に登録する「デジタルアーカイブ」の取り組みを検討し、2018年9月に体験会が実施できました。

これまで被爆証言集を中心にデジタルアーカイブへの保存を考えていましたが、今回の公開ミーティングで、広島市立基町高校の原爆の絵や被爆者を救助した方の証言など、さまざまな情報の登録についても意見をいただくことができました。まだまだ多くの課題がありますが、関係者の協力を得ながら進めていきたいと思います。

継承センター設立募金の訴え

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は、大江健三郎さん、故肥田舜太郎さん、安齋育郎さん、岩佐幹三さんが呼びかけ発起人となって、2011年12月10日に発足して、丸7年がたちました。この間一貫して、被爆者の歩みを受け継ぎ、後世に伝えるために、ノーモア・ヒバクシャ継承センターの設立を目指してきました。

継承センターは、被爆者による原爆とのたたかい(運動)を記憶遺産として引き継ぎ、保存し、広く内外に発信交流する拠点です。これまで、被爆者の証言集、被団協所蔵の60年間の運動資料の収集などに取り組んできました。

2013年に出された継承センターの基本構想の中で、「被爆者独自の運動を戦後史、人類のあゆみの中に位置づける」と述べています。

東京都から「認定NPO法人」の資格を得て、寄付行為に関わる税制優遇をうけられるようになりました。

ノーモア・ヒバクシャ継承センターの設立意義をくみ取っていただき、この取り組みに賛同、協力し、募金の取り組みに参加くだるようお願いいたします。

広島県被団協が代表者会議 新春の集い開催

広島県被団協は1月16日、代表者会議と新春の集いを行ないました。

植田雅軌副理事長の挨拶、坪井直理事長からのメッセージ披露の後、来賓挨拶をいただき、これまで永く支援いただいてきた連合広島、広島県原水禁、生協広島の3団体に感謝状を贈りました。

また、坪井理事長の体調面を考慮した当面の措置として、対外的に理事長を代行する「理事長代行」を置くことになり、箕牧智之副理事長が就任したことが報告されました。

昼食を摂りながら地域の会の取組みが紹介されて意見交換するなど和気藹々と進行し、寒い中でしたが、約70人が参加した充実した会となりました。(広島県被団協)

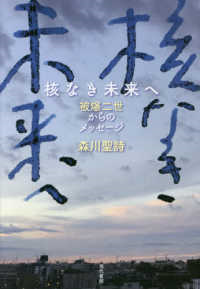

『核なき未来へ―被爆二世からのメッセージ』出版

神奈川 森川聖詩

被爆二世の平均年齢も60歳代半ばへさしかかる今なお、健康や生活上かかえている問題の実情があまり社会的に知られていないことをふまえて、私自身の半生を紹介しながら、被爆二世問題が国民と全世界の人々にとって身近な問題であることを解説しました。

そして、核被害の特徴は、次世代以降にも影響が及ぶ人類を滅亡へといざなうものであることを訴えます。

後半、広島市被爆体験伝承者養成研修への応募や「核兵器廃絶ヒバクシャ国際署名」への取り組みなど自身の活動の事例を示しながら、核廃絶・平和に向けた誰でもできる具体的な行動への一歩を呼びかけています。

「核なき未来を築くためのバトン」、とくに若者、次世代の皆様へのメッセージです。

現代書館、3000円+税。

相談のまど

所得税の控除は受けられますか?

扶養している両親が被爆者で要介護認定を受けています

【問】両親とは同居はしていませんが、毎月仕送りをしています。私も定年を目前に経済的には厳しくなっています。両親ともに被爆者で、3年前から介護認定を受けて介護保険サービスを利用しています。被爆者健康手帳や介護認定を受けていることで税金の優遇措置はないでしょうか。

* * *

【答】被爆者は、手帳を持っているだけでは控除の対象にならず、原爆症の認定を受けている場合のみ障害者控除の対象になります。

ご両親は介護認定を受けておられるので、自治体の措置によって障害者控除を受けられる可能性があります

国税庁では、障害者控除の対象になるのは精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人、などとしています。こうしたことを受け多くの自治体で介護認定を受けている人を障害者控除の対象として認定しています。

適用を受ける年の12月31日現在における身体状況によって特別障害者に準ずるか、障害者に準ずるかの認定をします。自治体によって対象や基準が違いますので、該当するかどうか、自治体の介護保険課に問い合わせてみてください。

該当する場合は「障害者控除認定書」が交付されます。5年前までさかのぼることができるので、該当する年の「障害者控除認定書」の交付を受けて手続きされるとよいでしょう。

同居していなくても生計を援助していることがはっきりしていれば適用されます。