「被団協」新聞2019年1月号(480号)

2019年1月号 主な内容

被爆者の声を未来につなぐ

「ノーモア・ヒバクシャ継承センター」の設立をめざして

熱気あふれる報告と討議

日本被団協・継承する会が公開ミーティング

|

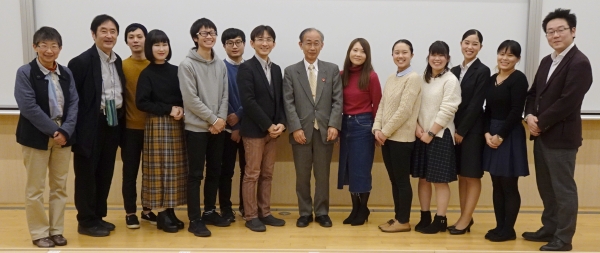

| 公開ミーティングで活動報告したみなさん(12月15日、武蔵大学) |

|

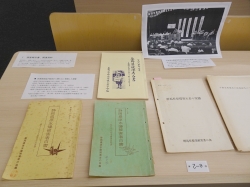

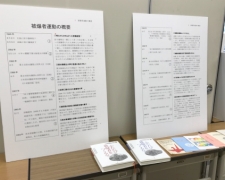

| 収集資料の一部を展示 |

|

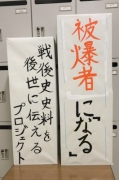

| 報告者を囲んでワークショップ |

ノーモア・ヒバクシャ継承センターの設立をめざして「被爆者の声を未来につなぐ公開ミーティング」が12月15日、武蔵大学(東京・練馬)で71人の参加で開催されました。

会場には、1960年代にまとめられた各地の被爆者白書や実態報告書、日本被団協発行のパンフレット、山口仙二さんの国連発言原稿など70点を超える基調な資料が展示されました。

オープニングに武蔵大学永田ゼミによる映像作品「声が世界を動かした」を上映。制作に関わった4人の学生のうち3人が挨拶に立ちました。被爆者のたたかいを人や資料からたどり、国民法廷の場面ではそれぞれの役を演じました。「被爆者はこれまでどのような声をあげてきたのかを学んだ。声は世界を変える。声を聞いた人はそれを引き継ぐことができる。声は世界を動かす。そのことに私たちは気づいた」と映像のなかで述べています。

田中煕巳日本被団協代表委員が「今日の催しを継承センター設立への飛躍台にしていきたい」と挨拶したあと、4つの活動が報告されました。

岡山史興さん(継承する会理事)が「未来につなぐ被爆の実相」プロジェクトを報告。次に、昭和女子大学歴史文化学科の「戦後史資料を後世に伝えるプロジェクト」の取り組みを、吉村知華さん他3人の学生が報告しました(4‐5面に関連記事)。3番目は継承する会ボランティアスタッフの中尾詩織さんが、「継承する人をつなぐプロジェクト」について報告。4番目に、解散した奈良県原爆被害者の会の記録を手探りで掘り起し、継承にとりくむ入谷方直さん(奈良市在住)の報告がありました。

4つにわかれたグループ討議では、参加者が報告の中で心に残ったことなどをもちより交流しました。

最後に濱住治郎日本被団協事務局次長が、継承センター設立にむけ、募金への取り組みなどを呼びかけました。

この冬一番の寒さの中、会場は若い人たちの報告と参加者の発言で熱気にあふれ、継承センター設立へ弾みのつくスタートとなりました。(詳報次号)

代表委員 年頭所感

めでたさや/生き長らえて/九十四

若い頃には夢も多くまた大きかった私は、20歳の夏、被爆した。爆心地より1・2キロで大火傷した。ワイシャツも燃えていた。その後現在まで、低血圧、貧血で3度危篤状態になり輸血。さらに狭心症、2つのがん、眼底出血、腰椎圧迫骨折(車いす生活)。30年以上月2回の点滴、最近また輸血を始める。

今まで国内はもちろん21回渡航し、平和を訴えてきた。波乱万丈の人生であったが体力、気力ともに弱まり、最期の時を考えざるを得ない。

しかし、ネバーギブアップの信念がゆるぎないことを神仏に誓います。

田中重光さん

昨年はグテーレス国連事務総長が初めて被爆地を訪れ、被爆者と懇談し、8月9日の平和祈念式典で国連の核廃絶への決意を述べられました。

ノーモア・ヒバクシャ裁判も大詰めを迎えています。原爆症認定制度に関する当面の要求とともに、「国家補償に基づく被爆者援護法」の旗を高く掲げましょう。

昨年830万人分を提出したヒバクシャ国際署名は、今年は世界で数億の目標へとステップアップする重要な年です。青い気球を後世に残すため、核保有国と同盟国を包囲する核兵器禁止条約を発効させましょう。

被爆者は世界の宝。ご自愛を。

田中熙巳さん

2017年7月国連会議で採択された「核兵器禁止条約」は50カ国以上の国の批准により発効します。この条約の発効によって核兵器は国際法上明確に違法化されます。早期の発効と、廃絶へ向けた運動に発展させるため、「ヒバクシャ国際署名」をフルに活用し、対話の輪を広げましょう。

アメリカをはじめヨーロッパ、中東の全域での国際関係に様々な困難が立ちはだかっています。

唯一の戦争被爆国日本の政府が核兵器禁止条約に反対しています。政府とは逆に、国民の6割が禁止条約に賛成し、核兵器のない世界を求めています。戦争を知らない世代にもしっかり伝え、核兵器のない平和な世界をつくりましょう。

サーロー節子さん来日 茶話会と講演

|

| 講演するサーロー節子さん |

|

| 茶話会に集まった被爆者 |

カナダ在住の被爆者サーロー節子さんが、11月中旬から12月上旬にかけて母校の広島女学院大学の招きで来日しました。

東京では12月4日、六本木の国際文化会館で、日本被団協役員をはじめ親しい関係の人々を招き茶話会を開き、懇談の時を持ちました。古くから交流のある人たちとの再会の時を、それぞれが楽しんだ会でした。

同日夜7時からは同会館で「北米で被爆者として生きて」のテーマで、講演しました。定員の2倍の応募があり、抽選で選ばれた200人を前に講演。13歳の被爆時の体験から大学卒業後のアメリカ留学、ソーシャルワーカーとしての学びと働き、その間に受けた非難、中傷、差別、そして1974年広島の原水禁世界大会に出席したことで大きく思いが変わったことなどを話しました。被爆した姉と肉の塊のようになって亡くなった4歳の甥への思い、学童疎開から戻り孤児となっていた子どもたちのへの思いなどを含め、被爆者としての証言活動、政府への働きかけなどを熱く語りました。

また「私たちが今なすべきことは核兵器禁止条約を発効させること。アメリカの核の傘の下でコチョコチョ動いている日本政府に圧力をかけるため、私たち一人一人が声を上げて行動を起こすこと。頑張って行きましょう」と呼びかけました。

ヒバクシャと出会うカフェ 千葉平和のつどい2018

千葉県「ヒバクシャ国際署名」推進連絡会は12月1日、「ヒバクシャと出会うカフェ」を開きました。

はじめに『基調報告「ヒバクシャ国際署名を推進するために」』と題して連絡会代表の上野博之さんがスライドを映し、自分の被爆体験を交えながら話しました。

その後、参加者36人が6人ずつ6グループに分かれ、その中に被爆者が1~2人が入りました。前半は被爆者が「あの日、あの時、その後、そして今」を話し、後半は被爆者に質問や、私たちにできること、などについて話し合いました。

参加者からは、「自分の体験を切々と語られることに感銘を受けた。本当は忘れたいのだけれど、と言いながら話してくださったことに感謝したい」「まずは子どもや孫にできることを伝えたい」「署名の一筆一筆を大事に行動していきます」「被爆者の方にここまで身近に体験を語ってもらえるのは貴重」「新しい人との出会いがあり、それぞれの思いや行動を知ること事ができ良かった」「自分に起こるかもしれないという想像力を働かせたい」「批准をふやすにはどうするか、署名を増やすなはどうするか、もっと話したかつた」などの感想が寄せられました。

このこころみが署名推進の力になったのか、今後に期待したいところです。(児玉三智子)

<中央相談所講習会>九州ブロック ― 各県から160人参加

日本被団協中央相談所の「第41回九州ブロック相談事業講習会」が長崎市のワシントンホテルで12月8日~9日に開催され、九州各県から160人が集まりました。

はじめに日本被団協中央相談所委員会の横山照子委員、長崎被災協の田中重光会長が挨拶し、来賓では中村法道長崎県知事の挨拶(代読)と田上富久長崎市長が歓迎の挨拶を行ないました。

初日の講演は、日赤長崎原爆病院名誉院長の朝長万左男氏が「核禁条約とICANノーベル平和賞後の核廃絶の国際動向」と題し、核兵器禁止条約の意義を訴えました。

続いて日本被団協の代表委員、田中熙巳氏が「日本被団協の運動について」と題し、被爆者運動の歴史について講演。被団協は多くの人々に支えられて運動を進めてきた、これからも市民とともに被爆体験を伝える運動をと呼びかけました。

夜の懇親会では橋貞夫理事が詩吟を披露。各県の参加者たちは円卓を囲み、食事をしながら歓談しました。そのあと二世の交流会が行なわれ、原玲子相談員、横山副会長と二世24人、サポーター3人が参加し、二世のこれからの運動について話し合いました。

|

| 夜の懇親会の様子 |

原玲子相談員の「介護保険について」の講演。自分がどんな介護をしてほしいのか、意見はしっかり伝えようと呼びかけられ、また、ケアマネジャーは替えられることをおぼえていてほしいと話されました。

参加していた医療従事者から、介護保険の運用が厳しくなっているのではという発言もありました。(柿田富美枝)

核兵器廃絶へ日本と世界を変えよう 木戸事務局長が訴え

ヒバクシャ国際署名連絡会は12月12日、都内で今年最後の会合を開きました。冒頭の挨拶に立った日本被団協の木戸季市事務局長は、2020年まであと2年となった署名運動について、次のように訴えました。

*

2016年4月の呼びかけから2年半余、830万余の署名提出は大きな成果ですが、十分ではありません。世界数億の署名を集めて核兵器廃絶を実現する目標は変わりません。世界中へのグローバルな展開を期待します。国内でも、被爆者と連絡会が一体となって全国各地の隅々まで署名を広げましょう。

世界の大勢は核兵器廃絶に向かっています。武器で命は守れないことを訴え、戦争を起こさない日本へと政治を変えていきましょう。

完全勝利 狭心症を認める ノーモア訴訟 東京高裁判決

12月14日、東京高等裁判所が国の控訴を棄却し、ノーモア・ヒバクシャ東京訴訟原告・山本英典さんの狭心症の放射線起因性を認め、勝訴判決を言い渡しました。32人の原告が提訴し、6年間続いた東京訴訟は「完全勝利」を勝ち取りました。

高裁(垣内正裁判長)は長崎の爆心地から4・2キロで被爆し後に500メートルまで立ち入った原告の狭心症に放射線との「高度の蓋然性を認められる」と読み上げました。

参加者60人と弁護団は衆院議員会館で報告集会を開き、山本さんは「胃がんと大腸がんが原爆症と認められたのに狭心症は認めないという国の基準を広げるために、勝利できてよかった」とのべました。原告と日本被団協、東友会の代表は17日に厚労省で、厚労大臣への「声明」を渡し制度の抜本改定を求めました。

被爆者の歩みや目覚めに寄り添って 昭和女子大学の学生らの歴史研究活動

被爆者の高齢化や減少が全国的に進むなか、若い世代による、被爆の記憶や被爆者のたたかいを後世に伝え、被爆者の思いを受け継ごうという試みが、さまざまな形で取り組まれています。被爆者も、そうした試みに触れて、元気づけられています。昭和女子大学の学生たちの自主的な研究活動を紹介します。(まとめ・吉田みちお)

|

|

|

| 学園祭展示の入り口 |

学生の「想い」の 寄せ書きパネル |

展示されたパネルの1枚 |

|

|

| 被爆者運動の年表とパンフ、書籍の展示 | 教室いっぱいに並べられた展示パネル |

昨年11月10日、11日、昭和女子大学(東京・世田谷区)の文化祭「秋桜祭」で、学生による展示「被爆者に『なる』 戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト──被団協関連文書」が発表され、2日間で約600人が来場しました。同大の松田忍准教授(日本近現代史)の呼びかけにこたえた学生12人(3年生4人、2年生2人、1年生6人)による歴史研究発表です。

松田准教授は2013年から学生らとともに、認定NPO法人「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」が事業として手がけている被爆者運動資料の保存作業への実務的なサポートを続けてきました。そうしたなかで、「資料保存の援助だけでなく、それを歴史資料として分析することに携われば、学生たちの気づきや成長につながるのではないか」と考え、昨年の春、日本被団協の運動資料などを戦後史史料として分析するプロジェクトを学生らに呼びかけ、研究活動に取り組み始めました。

資料を読み込んで

それから約半年をかけて、被爆者の手記・体験記などに目を通し、日本被団協の運動資料なども精力的に読み込み、被爆者に会いに行って被爆体験を聞き取りました。取り組み始めたころ多くの学生たちは、「被爆した『あの日』の被害の実際を知り、被爆者の痛みや苦しみに寄り添いたい」と漠然と感じていたといいます。けれども、体験記や各種資料の読み込みを続けるうちに、「それぞれの被爆者にその後の長い人生があり、その人なりの歩み・思い・目覚めなどがある」ことに目が向いていきました。

展示に向け議論重ね

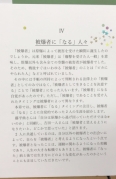

夏から秋にかけて、11月の学園祭が間近に迫るなか、これまで調べたり考え込んだりしてきたことをどのように展示発表として構成・表現すればよいのか迷い、悩み、松田准教授を交えて激しい議論を重ねたこともありました。そしてようやく、「それぞれの被爆者たちは、さまざまな思いや葛藤や気づきを経て、『被爆者』であることを受け入れ、『被爆者』になっていった」「直接の被爆者ではない私たちも、被爆者の歩みや思いと向き合い、寄り添って、『心の被爆者』になることはできるのではないか」といった立ち位置を軸にして、時間に追われながら展示発表をまとめていきました。

来場者からも、さまざまな感想が寄せられました。「『被爆者が生まれた瞬間』という言葉に驚きました。被爆者であることを受け入れることが彼らにとってどれほど勇気のいるものだったか」「被爆者の生の声を聞ける最後の世代の人たちが被爆体験に向き合っていることに感銘を受けました」「福島の原発事故で被災した人々にも焦点をあてればもっと広い視点で考えられるのではないか」「展示発表を読みながら、しだいに『被爆』という言葉に抱いていたイメージが変わっていくのを感じました」「学生さんたちのいろいろな思いが入り込んだ展示発表はとても読みごたえがありました」

4年間のプロジェクト

松田准教授は、このプロジェクトに4年間継続的に取り組みたいと考えています。

これから学生たちがどのように被爆者の体験や思いと向き合い、どのような発見や成果を手にするのか、被爆者をはじめ多くの人たちが注目と期待を寄せているのではないでしょうか。

プロジェクトに関わった学生のコメント

|

このプロジェクトを通じて、ただ被爆者の言葉を知るのではなく、そのときなぜそういう言葉が出てきたのか、その人はその後どう動き、どのように生きていったのか、そこまで考えることが大切だと気づきました。そのように向き合うことができたのは私にとってとても大きなことでした。 |

| 被爆者のお話を聞き取って、原爆は過去で完結していない、自分の問題として考えなければと学びました。文化祭当日、報道などで展示のことを知った被爆者や多くの方々が、私たち学生の展示を見に、話をしに来てくださり、やってよかった、やった意味があったと感じました。 |

|

副島まちさんという被爆者の体験記を読み込みながら、副島さんに会いたい、会って話がしたいと思っていました。文化祭の展示発表をみんなで精一杯やりきったという感覚はあるのですが、一方で歴史研究としてもっともっと時間をかけて史料を読み込んでみたいと今も思います。 |

|

「心の被爆者」という言葉と出会って、それまで研究と発表の軸が見えずふらふらしていましたが、このプロジェクトに取り組んでいる意味を見出すことができました。経験していない自分にも、原爆がもたらすものを知り、記憶し、語り伝えることはできるという手ごたえを感じました。 |

被爆者運動は歴史にすべきか否か? 松田 忍(昭和女子大学准教授)

「戦後史を後世に伝えるプロジェクト―被団協関連文書」は①被爆者運動を歴史のなかに位置づけ、その過程で、②学生たちが歴史学の方法を体得することの二点を目的に掲げ活動しています。

歴史にすることとは

「被爆者運動を歴史にしてはならない」との声があります。もし歴史が忘却された過去なのであれば、被爆者運動を歴史にしてはならない。その気持ちはとてもよく分かります。その一方で私は「被爆者運動を歴史にせねばならない」と考えています。イギリスの歴史学者E・H・カーが『歴史とは何か』で、歴史は「現在と過去の対話」であると述べました。特定の過去が現在にとって意味ある過去ならばその過去は何度も思い返され、将来に生きる人々に考える材料を与えてくれ、そのとき過去は歴史となって大きな力を持ちます。

開かれた形で現代史に

プロジェクト参加メンバーは広島や長崎とは無縁の学生たちです。

プロジェクトを進めるなかで、彼女たちが被爆者運動に興味をもつことに対し「偉い」との反応をいただくことがありました。関心を寄せて頂くことはありがたかったのですが、同時に彼女たちは違和感も覚えたようです。

たとえば私たちはペリー来航を目撃してはいませんが、歴史において、ペリー来航が近代史に対してもった重要性はみんな知っていますし、ペリー来航が日本史に与えた影響を調べることに対して「偉い」との反応をしないでしょう。

なぜ被爆者運動を調べることは「偉い」のか。それは被爆者運動が歴史に明確に位置づけられていないからだと思っています。もし被爆者運動が現代史にとって持ちえた意味が誰の目にも明らかならば、被爆者運動を研究することは「偉い」どころか、当たり前に大切なはずなのです。

まずは当事者ではない若者が関心を持ったら「偉い」となる現状を変えることが必要だと思っています。

そのためには、被爆者の運動が世界の意識を変えてきた歴史、あるいは運動がぶちあたってきた「壁」の側の歴史も含めて、被爆者運動をより開かれた形で、現代史に位置づけていく必要があると思います。

歴史の当事者として

学生たちが今年度の活動で得た結論「被爆者に『なる』」は、歴史の当事者として、原爆と被爆の問題を引き受けることを意味しています。私たちがペリー後の世界に生きているのと同様に「被爆者運動を歴史にする」ことによって、将来の人々が被爆者運動後の世界を生きていると感じる歴史観を作れれば、「継承」の問題も自然と解決されるように思うのです。

(まつだ・しのぶ=昭和女子大学人間文化学部歴史文化学科准教授)

東京の被爆二世が広島学習ツアー

碑めぐり、フィールドワーク、基町高校訪問など

|

| 原爆ドーム前で |

|

|

基町高校・橋本一貫先生(右)と 山田みどりさん(左) |

被爆地を知らない二世

今回のヒロシマツアーは、おりづるの子(東京被爆二世の会)の集会で、広島から引っ越してきた会員から東京との意識の違いを指摘されたのがきっかけでした。東京育ちで、被爆二世でありながらヒロシマ、ナガサキを知らない会員が多いのです。

まず平和公園へ

12月1日~3日ヒロシマツアーには、しらさぎ会(埼玉県原爆被害者協議会)の4人を含む11人が参加しました。

昼過ぎに広島へ降り立った一行はまず、平和公園へ。ピースボランティアの中澤昌子さんに公園内の碑めぐりを案内していただきました。一つひとつの碑が建てられた経緯やこめられた思いをうかがい、重く受け止めました。

家族の被爆場所へ

2日目はマイクロバスで、市内の被爆遺構を平和ガイドの多賀俊介さんの案内で回りました。広島城近くでバスを降りてフィールドワーク。中国軍管区の交換台で「広島がやられました。全滅です」「新型爆弾にやられました」と第一報を発した女学生で動員されていた岡ヨシエさんのことを聞いて息をのみました。

被服廠跡で峠三吉の詩をみんなで詠みあげたときには、こころ震えました。案内の多賀さんの計らいでそれぞれの家族の被爆の場所ではみんなで祈りを捧げることができました。観光では行くことのできない貴重な体験となりました。

基町高校訪問

3日目はあいにくの雨でした。午前中はそれぞれで宮島を散策、紅葉谷は人影も少なくこころ癒されるひとときでした。

午後は広島市立基町高校を訪問しました。「次世代と描く原爆の絵」の実践活動のお話をうかがうためです。期末試験初日にあたり、残念ながら生徒たちにはお会いできませんでしたが、担当された先生がたからお話をうかがうことができました。静かな口調でしたが、この取り組みのなかでの生徒たちの成長や変化が伝わってきました。生徒たちの可能性という大きなお土産をいただいたツアーの締めくくりになりました。橋本一貫先生、福本弥生先生、お忙しいなかありがとうございました。

(おりづるの子副会長 山田みどり)

相談のまど

「セカンドオピニオン」は自費診療の場合も ― 慎重に検討しましょう

【問】私は脳神経内科と整形外科にかかっています。「頚椎症」「脊柱管狭窄症」と診断され、整形外科で手術を勧められました。脳神経内科の主治医と相談して手術はしないで経過を見ることにしましたが、念のため大学病院の医師の意見を聞いてみて最終的判断をしようかということになり、紹介状や検査結果、MRI画像などを持参して大学病院で受診しました。保険証と被爆者健康手帳を提示していたのですが、会計で「その他項目」という名目で2万円の支払いを請求されました。いったいどういうことでしょうか。

* * *

【答】主治医の意見だけでなく別の視点や角度から診断や治療法について理解を深め納得するために、セカンドオピニオン(第二の意見)を求めるための受診ができるようになりました。まずかかりつけの主治医に、現在の病状やその治療をなぜ進めるのかを聞いてきちんと理解をしておくことが大事です。そのうえでセカンドオピニオンを受けたいという考えを伝え、紹介状(診療情報提供書)や検査結果、CTやMRIの画像などを準備してもらいます。

ガン医療では予約制の「セカンドオピニオン外来」を設置している病院が多いようです。これは健康保険がきかず自費診療なので、被爆者健康手帳が使えません。30分の相談で1万円とか2万円など、病院によって費用が異なります。費用負担も大きいので本当に必要なのか、慎重に決めることが大切です。