「被団協」新聞2018年8月号(475号)

2018年8月号 主な内容

沖縄・平和の詩

生きる

沖縄県浦添市立港川中学校3年 相良倫子

私は、生きている。

マントルの熱を伝える大地を踏みしめ、/心地よい湿気を孕んだ風を全身に受け、/草の匂いを鼻孔に感じ、/遠くから聞こえてくる潮騒に耳を傾けて。

私は今、生きている。

私の生きるこの島は、/何と美しい島だろう。/青く輝く海、/岩に打ち寄せしぶきを上げて光る波、/山羊の嘶き、/小川のせせらぎ、/畑に続く小道、/萌え出づる山の緑、/優しい三線の響き、/照りつける太陽の光。

私はなんと美しい島に、/生まれ育ったのだろう。

ありったけの私の感覚器で、感受性で、/島を感じる。心がじわりと熱くなる。

私はこの瞬間を、生きている。

この瞬間の素晴らしさが/この瞬間の愛おしさが/今と言う安らぎとなり/私の中に広がりゆく。

たまらなく込み上げるこの気持ちを/どう表現しよう。/大切な今よ/かけがえのない今よ

私の生きる、この今よ。

七十三年前、/私の愛する島が、死の島と化したあの日。/小鳥のさえずりは、恐怖の悲鳴と変わった。/優しく響く三線は、爆撃の轟に消えた。/青く広がる大空は、鉄の雨に見えなくなった。/草の匂いは死臭で濁り、/光り輝いていた海の水面は、/戦艦で埋め尽くされた。/火炎放射器から吹き出す炎、幼子の泣き声、/燃えつくされた民家、火薬の匂い。/着弾に揺れる大地。血に染まった海。/魑魅魍魎の如く、姿を変えた人々。/阿鼻叫喚の壮絶な戦の記憶。

みんな、生きていたのだ。/私と何も変わらない、/懸命に生きる命だったのだ。/彼らの人生を、それぞれの未来を。/疑うことなく、思い描いていたんだ。/家族がいて、仲間がいて、恋人がいた。/仕事があった。生きがいがあった。/日々の小さな幸せを喜んだ。手をとり合って生きてきた、私と同じ、人間だった。/それなのに。/壊されて、奪われた。/生きた時代が違う。ただ、それだけで。/無辜の命を。あたり前に生きていた、あの日々を。

摩文仁の丘。眼下に広がる穏やかな海。/悲しくて、忘れることのできない、この島の全て。/私は手を強く握り、誓う。/奪われた命に想いを馳せて、/心から、誓う。

私が生きている限り、/こんなにもたくさんの命を犠牲にした戦争を、絶対に許さないことを。/もう二度と過去を未来にしないこと。/全ての人間が、国境を越え、人種を越え、宗教を越え、あらゆる利害を越えて、平和である世界を目指すこと。/生きる事、命を大切にできることを、/誰からも侵されない世界を創ること。/平和を創造する努力を、厭わないことを。

あなたも、感じるだろう。/この島の美しさを。/あなたも、知っているだろう。/この島の悲しみを。/そして、あなたも、

私と同じこの瞬間を/一緒に生きているのだ。

今を一緒に、生きているのだ。

だから、きっとわかるはずなんだ。/戦争の無意味さを。本当の平和を。/頭じゃなくて、その心で。/戦力という愚かな力を持つことで、/得られる平和など、本当は無いことを。/平和とは、あたり前に生きること。/その命を精一杯輝かせて生きることだということを。

私は、今を生きている。/みんなと一緒に。/そして、これからも生きていく。/一日一日を大切に。/平和を想って。平和を祈って。/なぜなら、未来は、/この瞬間の延長線上にあるからだ。/つまり、未来は、今なんだ。

大好きな、私の島。/誇り高き、みんなの島。/そして、この島に生きる、すべての命。/私と共に今を生きる、私の友。私の家族。

これからも、共に生きてゆこう。/この青に囲まれた美しい故郷から。/真の平和を発進しよう。/一人一人が立ち上がって、/みんなで未来を歩んでいこう。

摩文仁の丘の風に吹かれ、/私の命が鳴っている。/過去と現在、未来の共鳴。/鎮魂歌よ届け。悲しみの過去に。/命よ響け。生きゆく未来に。/私は今を、生きていく。

(平成三十年沖縄全戦没者追悼式「平和の詩」朗読作品・沖縄県平和祈念資料館提供)

「力を尽くします」代表委員就任にあたって 田中重光

1945年8月9日、私は4歳10カ月で爆心地から約6キロの時津村野田郷で被爆しました。

59年高校卒業後国鉄に就職、労働組合に入り労働運動、平和運動に参加しました。79年被爆者手帳(3号)を取得し85年に原水協被爆実相普及遊説団でイギリスへ。この年に長崎被災協矢の平支部結成に参加しました。

国鉄民営化でJR西日本和歌山電車区に転勤し和歌山、大阪市、高石市の被爆者の会へ入会。

99年退職後帰郷し、長崎被災協矢の平支部の支部長、被災協の評議員、理事、2017年谷口稜曄氏の死去に伴い会長に就任しました。

諸先輩の、国家補償に基づく援護法を求める運動、核兵器廃絶を求める運動を引き継ぎ、次世代に継承していく役割を果たしたいと思います。当面は2020年までに国際署名数億を目指し、核保有国と核の傘の同盟国に核兵器禁止条約に参加するよう、特に日本政府に対する世論を高めるため、力を尽くします。

運動の飛躍誓いあう ヒバクシャ国際署名をすすめる青森県民集会

6月30日、ヒバクシャ国際署名をすすめる青森県民集会を開催し、県内各地から161人が参加しました(写真)。

日本被団協の和田征子事務局次長が、核兵器禁止条約が採択されるまでの運動の歴史を語り、被爆国としての日本政府に対し、草の根の運動で強く働きかけていこうと呼びかけました。

署名運動の経験交流では、八戸市から市長をはじめ市職員の7割1650余名が署名し7月は日曜朝市署名で千人を目標に取り組むことが報告されました。また、県内での原爆展開催地の広がり、個人で千人以上の署名を集めた取り組みなどが報告されました。

91歳の田中正司共同代表は、2020年まであと2年、皆さんと共に頑張りたいと決意を話しました。共感の拍手が何度も起こり、参加者一同で運動の飛躍を誓いあいました。(辻村泰子)

【秋田】能代市議会が意見書 昨年の不採択にあきらめず陳情

秋田県能代市議会が6月27日、核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書採択についての陳情を全会一致で採択し、国に対して意見書を提出しました。

能代市議会では、秋田県被団協からの同趣旨の陳情が昨年12月に賛成9反対12で不採択となっていました。今年4月の市議会議員選挙で議員の交代はありましたが会派別の力関係は変わりませんでした。

秋田県被団協はその後6月議会に向けて、朝鮮半島での歴史的な動きや県内自治体議会での採択の状況などを書き加え、「かつては非核三原則法制化の陳情を採択し、しかも非核宣言都市でもある貴議会が、私たちの再度の陳情を採択することを期待します」とした陳情書を改めて提出し、今回の採択となりました。

秋田では、県議会で残念ながら不採択となりましたが、県内25市町村のうち3市を除く22議会が同趣旨の意見書を採択しています。(佐藤力美)

【兵庫】高砂市議会が意見書「今こそ日本政府は指導的役割を果たすべき」

兵庫県高砂市議会が6月18日、「核兵器禁止条約に日本政府・国会が署名・批准することを強く要請する」意見書を、全会一致で可決しました。

同市議会には2月に高砂市原爆被害者の会と加印原水協が連名で、条約批准を求める陳情を提出し、継続審査となっていましたが、6月議会で全会一致採択されたことにもとづいて、意見書可決となりました。

意見書は「『ふたたび被爆者をつくるな』と、この地球上から核兵器をなくすことは、原爆被害者の悲願であり、『非核三原則』を国是とする核兵器反対のわが国の政策とも一致する」「日本政府は『目標は同じでも手段が違う』としてこの条約に反対を表明しているが、今こそ日本は、唯一の戦争被爆国として地球上の核兵器廃絶に向け国際間の調整役など主導的役割を果たすべきである」としています。

同市では昨年3月、被爆者の会が出した「ヒバクシャ国際署名への協力」陳情を全会一致で趣旨採択。また今年4月結成の「国際署名をすすめる高砂の会」の賛同者に、保守系を含む6人の市会議員が名を連ねています。(副島圀義)

8月6日 広島で全国交流会を開きます ヒバクシャ国際署名連絡会

ヒバクシャ国際署名連絡会は8月に第2回全国交流会を開きます。

8月6日午後6時~8時、まちづくり交流プラザ(広島市中区袋町6―36)です。

第1回交流会は昨年8月8日に長崎で開き、それぞれの地域での活動報告など活発な情報交換が行なわれました。第2回の今年は、広島で開催します。地域連絡会を中心に、参加を呼びかけています。

署名はこれまで、累計約515万5千人分を国連に提出しています。毎年10月の提出にむけ年1回9月末の集約としてきましたが、今どれぐらいの数になっているのかを知って運動の励みにしたい、という声を受け、今回の交流会で中間集約数を発表することにしています。

オーストリア政府主催

核兵器廃絶条約セミナー

各国大使など40人

7月24日午前、東京・港区元麻布のオーストリア大使館で、核兵器禁止条約セミナーが開かれました。各国大使など40人が参加、フーベルト・ハイッス駐日オーストリア大使の挨拶の後、ICANのティム・ライト条約コーディネーター、川崎哲ICAN国際運営委員、和田征子日本被団協事務局次長(写真)の3氏が、それぞれの立場で講演しました。核兵器保有国のほか条約に賛成せず批准していない国の一等書記官も参加し、発言に聞き入っていました。

|

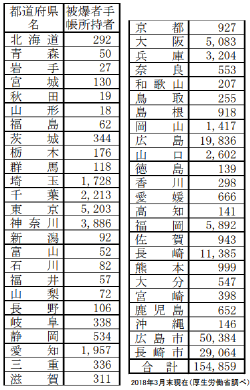

手帳所持者数15万4859人に

2017年度末 平均年齢80.06歳

2017年度(18年3月末)の被爆者健康手帳所持者数などが、厚生労働省から発表されました。手帳所持者は全国で15万4859人となりました。前年度と比べ9762人の減。平均年齢は82・06歳で、前年度から0・65歳上昇しました。

健康管理手当などの諸手当の受給者数は合計14万2876人で、手帳所持者の92・2パーセントでした。そのうち医療特別手当受給者は7640人で、前年度より529人減っています。

【東京】新宿駅西口でたなばたアクション

「一刻も早く核兵器をなくしたい」

「核兵器廃絶を願う人と手をつなぎたい」

7月7日、新宿駅西口で、東友会など19団体が参加する「ヒバクシャ国際署名をすすめる東京連絡会」がよびかけた「たなばたアクション」が行なわれ、26人の被爆者をはじめ被爆二世、原水協、新婦人、東京都生協連、東都生協の人びと126人が参加。午後4時からの90分間で330人の署名と1万1400円の募金を集めました。

宣伝車から、参加団体の代表がマイクを持ってリレートーク。トークの間には、東京うたごえ協議会の大熊啓さんが平和の歌とギター演奏で通行人を引きつけました。

国連の色ライトブルーのタスキをかけた被爆者や、ライトブルーを身につけた人びとが横幕や画板をもって署名への協力を訴え、浴衣を着た女性が七夕の笹竹の前に立ち「短冊に願いを書いてください」とたおやかによびかけました。

笹竹には、小学生のものや日本語に混じって英語、朝鮮語、中国語などで書かれた短冊が揺れていました。

「上手な歌を聴かせてもらったから署名するね」「母も被爆者でした。核兵器廃絶を願っています」などの声が署名とともに寄せられ、参加者からは「100人を超えると、アピール力が違うね」の感想も。最後に「青い空は」を全員で合唱しました。(村田未知子)〈写真と関連記事4・5面〉

核兵器禁止条約採択1周年

ヒバクシャ国際署名 ピースウェーブ2018

国連での核兵器禁止条約採択1周年にあたる7月7日を中心に、全国で「ピースウェーブ2018」行動が展開されました。各地からの報告をご紹介します。(3面に東京)

【北海道】

7月7日、札幌駅南口広場で署名行動を行ないました。強風も吹き寒さを感じる中、約50人が参加して次々とマイクを持ち、訴えました。国際署名のロゴマークを刷り込んだ風船を配り、91筆の署名が寄せられました。青年が「核兵器は反対、戦争に行かされるのも反対」と快く署名、台湾からの観光客もそろって署名してくれました。

被爆者協会からは二世を含め11人が参加。「中年のおじさんの反応が一番よかった。寒かったです」など、感想を述べていました。(北明邦雄)

【青森】

7月6日、「福井絹代さんの二重被爆体験講話会」を青森市内で開催、16人が集まりました。福井さんは、14歳のとき広島で被爆後、長崎に12歳の弟と二人で避難、再び被爆。参加者一同初めて聴く二重被爆体験は、驚きと共に、このような体験を誰もさせてはならないと強く思う内容でした。(辻村泰子)

【岩手】

「岩手の会」は7月7日、盛岡、北上、一関、奥州、花巻各市で署名を呼びかけました。

盛岡市では小雨降る中25人が参加して、署名や平和を願う短冊づくりを呼びかけました。署名した72才の女性は「なぜ日本は禁止条約に入らないのか」と話し、若いカップルが「戦争は絶対ダメ」と短冊に書き署名に応じました。65筆が寄せられました。(岩手の会)

【宮城】

7月7日、仙台市内で「ピースウェーブ2018イン宮城」を開催しました。あいにくの雨の中でしたが45人が集い、宮城県原爆被害者の会の木村緋紗子事務局長のあいさつ、被爆二世、市民のリレートークのあとピースパレードを行ないました。この日は、原爆被害者の会主催の原爆パネル展が行なわれており、パレード後にパネル展に足を運んだ集会参加者もいて、核兵器廃絶への思いを大きくすることができた1日となりました。

(国際署名連絡会宮城)

【千葉】

7月7日、新浦安駅前広場と北口の2カ所で行動しました。原爆被爆者友愛会の16人を含む39人が参加し、署名186筆と募金8100円が寄せられました。笹飾りと短冊を用意して署名を訴えると、短冊に願いを書く子どもを楽しそうに見て親が署名。男子高校生も署名し、話もよく聞いてくれました。「学校で署名は禁止されている」という女子高校生は、短冊に願い事を書いて行きました。(児玉三智子)

【神奈川】

7月6日、桜木町駅前で「核兵器をなくそう七夕アクション」を行ないました。原爆被災者の会からの11人を含む70人が参加。強風の中前かがみで足早に通る人達に、浴衣姿の女性は裾を気にしながら、男性は普段の倍の声を張り上げてお願いをした結果312筆の署名をいただきました。大勢の方から「核はいらない」「戦争反対」などの言葉をいただき、勇気をもらいました。(神奈川県原爆被災者の会)

【山梨】

7月8日~9日、甲府駅北口コンコースで、「原爆の絵展」を開催、400人の来場者を迎え、ヒバクシャ国際署名122筆を集めました。広島市立基町高校の生徒により、被爆者の証言を絵に描いたもので、来場者の心に核兵器廃絶を訴えるものでした。なお10月には、原爆の絵が作成される経緯を題材とした青年劇場「あの夏の絵」山梨公演が予定されています。(中島辰和)

【長野】

7月7日、長野駅前で署名を呼びかけました。20人を超す連絡会会員が参加し署名のほか、ハガキ署名付きのチラシ、「藤森俊希のメッセージDVD」を配りました。原爆被害者の会の藤森俊希さん、今井和子さんのほか、連絡会代表世話人で住職の若麻績敏隆さん、団体代表が相次いで訴え、短時間に70筆を超す署名が寄せられました。

午後は、千曲市の「平和のつどい」(藤森さんが講演)に参加し、会場で署名が70筆集まりました。同日には茅野市でも署名宣伝活動が行なわれました。(長野連絡会)

【静岡】

7月8日に静岡市内で街頭署名行動を行ないました。午後1時~2時は繁華街で被爆者を中心に21人が参加し、4時半から5時は清水駅前で2世を中心に6人が参加。合計175筆の署名を集めました。(大和忠雄)

【愛知】

7月7日、名古屋市内で「たなばたアクション」を行ないました。被爆者、被爆二世を含む30人が参加。街頭での署名行動、県民の会呼びかけ人のリレートーク、「おとめ座」によるチンドンパレード、短冊に平和の願いを書いてもらい笹に飾ってもらうなど、11時から1時間半行動し、署名33筆、募金2000円が集まりました。

留学生がこのイベント情報を調べて訪ねてきたので、被爆者の沢田昭二名古屋大名誉教授が核兵器禁止条約について説明、「街頭ミニ講義」のようでした。(大村義則)

【兵庫】

川西市役所前で7月7日、市長や市議会議長も参加する催しを計画していましたが、大雨洪水特別警報のため中止となりました。翌7月8日、平和行進の集会で、宝塚市では岡邊好子県被団協理事長が、伊丹市では伊丹市原爆被爆者の会の小泉勇次会長が、挨拶に立ちました。(副島圀義)

【鳥取】

7月8日、原爆写真展を鳥取市湖山町西公民館で開きました。親子連れ6組を含む34人が参加しました。語り部による話を聞く会、アニメ「つるにのって」の上映及び紙芝居等があり、実際に広島に行ってみたいなどの声も聞かれました。

7月14日には鳥取県生協連の「中部平和のつどい&ピースリレー」が日本海新聞中部本社で開かれ、約40人が参加しました。県被爆協の中部分会長の浦田昌則氏が被爆体験の証言を行ない、ヒバクシャ国際署名を訴えました。(石川行弘)

【香川】

7月7日大雨が降り続く中、「核兵器禁止条約採択1周年を考えるシンポジウム」を高松市で開き、45人が参加。原水禁、原水協の代表を含む6人がパネリストでした。香川県原爆被害者の会事務局長の野本賢が総合司会を務め「四国で、香川で、国際署名推進連絡会をぜひ立ち上げたい」と訴えました。(野本賢)

【福岡】

7月7日、福岡市川端商店街と北九州市黒崎駅前の2カ所で街頭署名活動を行ないました。川端商店街には被爆者4人を含む31人が参加。署名数は96筆でした。チラシを2種類170枚配布し訴えました。博多山笠の最中で賑やかな雰囲気の中での活動となりました。署名しながら核兵器禁止条約に賛同・批准しない日本政府への批判を話す人もいました。黒崎駅前では被爆二世を含む18人が参加し、79筆の署名を得ました。(南嘉久)

【熊本】

7月7日、熊本市の繁華街入口でヒバクシャ国際署名行動を行ないました。12時半、13時、13時半と、30分毎に交代して取り組みました。

長崎被爆89歳の被爆者の訴えに「大変でしたね」と署名して行く人もいました。1時間半の行動に5団体から28人が参加、署名335筆が寄せられました。(中山高光)

【長崎】

7月7日、集会とピースパレードを行ないました。集会に200人、パレードに80人が参加しました。被爆者5団体などの代表と長崎県民の会の田中、朝長共同代表の挨拶。国際署名連絡会キャンペーンリーダーの林田さんも挨拶しました。

被爆者、市民、子どもたちとともに横断幕、七夕飾り、風船を手にピースパレード。爆心地で黙とうを行ない、学童による平和宣言のあと、平和への思いを書いた短冊を付けた風船を一斉に空に放ちました。海外からの観光客も短冊に平和への思いを書き、笹に飾り、署名に応じました。

(柿田富美枝)

| |

| 長崎ピースパレード | |

|

|

| 岩手 | 宮城 |

|

|

| 千葉 | 鳥取 |

|

|

| 長野 | 熊本 |

|

|

| 北海道 | 神奈川 |

|

|

| 静岡 | 東京 |

|

|

| 愛知 | 山梨 |

|

|

| 兵庫 | |

被爆者運動の継承も話題に 第12回映画祭

「第12回被爆者の声をうけつぐ映画祭2018」が7月14日、15日武蔵大学で開催され、のべ1530人と、これまでで最も多い参加者となりました。

国連の核兵器禁止条約の採択、ヒバクシャ国際署名運動の拡がりなどの情勢から、映画祭の意味を再度訴えるために日本被団協の田中熙巳、坪井直両代表委員、岩佐幹三顧問、木戸季市事務局長、東友会の大岩孝平代表理事、ブラジル被爆者平和協会の渡辺淳子理事、宇都宮健児弁護士など23人が呼びかけ人となりました。

「白い町ヒロシマ」上映後、児玉三智子さんが被爆体験と核兵器廃絶の思いと活動を語り、「愛と死の記録」の上映前には、吉永小百合さんが登壇し被爆者の声をうけつぐ様々な活動や平和への思いが静かに熱く語られ、参加者から共感の拍手が鳴り響きました。

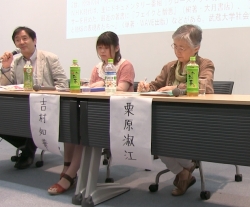

映画祭最後はシンポジウム「被爆者の声をうけつぐために」。武蔵大学の永田浩三教授が司会をつとめ、矢間秀次郎さん(プロデューサー)、栗原淑江さん(ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会事務局)、吉村知華さん(大学生)がパネリストとして登場。被爆者運動の継承とともに「反原爆」思想への理解と活動の構想が語られ参加者から共鳴の声が上がりました。

(吉川幸次)

待望の会報を発行 島根県被爆二世の会

島根県被爆二世の会は2009年に発足し、会員を増やしながら被爆者と共に様々な活動に取り組んできましたが、このたび、待望の会報第1号が発行されました。二世の会が担っている原爆慰霊碑(松江市北公園内)の維持管理や、県被爆者協議会とともに行なった国際署名活動、相談員活動などが写真とともに紹介されています。「語り継ごう未来へ」と題されたこの会報は、会友との絆を生み、やがては会の足跡を紡いでいくことになると期待しています。

二世の活動として、今年は初の講演活動もありました。二世の会の松浦広昭会長(69)が、広島への修学旅行前の小学6年生に、父親の被爆体験などを語り、地元紙でもとりあげられました。(原美男)

ヒバクシャ国際署名のとりくみ 独自のポスター(兵庫)、署名用紙(静岡)

|

|

兵庫県原爆被害者協議会は、ヒバクシャ国際署名推進のためのポスターを作りました(写真左)。署名している県知事はじめすべての首長にお願いし、5月末までに返事を受けた井戸敏三県知事と15人の市長、町長の写真と名前、ほかに申込みがあった39団体と60人の個人の名前を掲載しました。各自治体の役所ロビーや公共施設、公営掲示板、団体事務所、事業所などへの掲示、また街頭活動でも活用を呼びかけています。

ヒバクシャ国際署名静岡県連絡会では、静岡県被団協の被爆者の写真と手書きの言葉を入れた署名用紙を作り、広げています(写真右)。

母がショートステイで骨折

事業所の説明に納得できません

【問】90歳の母はショートステイを定期的に利用しています。今回も1週間の予定で入所しました。3日目に「足が紫色になり腫れていて受診する必要があるので至急来るように」との連絡があり、結局「大腿部骨折」で入院手術をしました。どうやら、入浴の際に脱衣場で転んだようです。事業所からはどうしてこのようなことになったのか、詳しい説明がなく納得できません。

* * *

【答】高齢になるとちょっとした段差などにつまずいて転倒したり、目を外した際に転んだりすることがあります。介護保険ではこうした事故対応について、家族への経過の説明責任と、保険者(市区町村)への報告義務(最終的にどういう形で解決したかまで)が法的に課されています。ですからあなたが事業所の説明に納得できない思いをきちんと事業所側に伝え、説明の場をもってもらうように話してみてください。それでもらちが明かない場合は、保険者である市区町村の担当課に報告書が出されているか確認してみてください。最終的には国民健康保険連合会の苦情窓口に相談することになります。電話番号は契約書または重要事項説明書に記載されています

本人や家族が経過説明を聞きたいというのはあたりまえのことです。多くの介護事業所、介護施設や医療機関では、ミスや事故に対してどんな小さなことでも報告書を提出し、大きな事故につながらないように研修を行なうなど、リスク管理には力を入れています。事業所として経過説明をきちんとすることは従業員を守り、力量を上げていくことにつながります。