「被団協」新聞2018年6月号(473号)

2017年6月号 主な内容

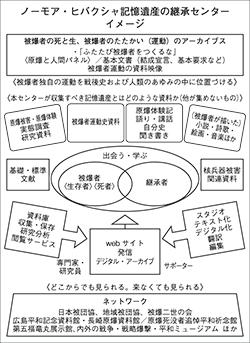

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産の継承センター設立計画

継承する会2018年度総会で発表

意義を伝え大きく募金を訴えよう

|

| 挨拶する岩佐代表理事(左) |

|

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は5月26日、東京・四谷のプラザエフで第6回通常総会を開きました。

総会では、同会が4月に「認定NPO法人」としての認定を受け、個人や法人が会に寄付をしたときに相続税も含め税制優遇が受けられることが報告されました。

あわせて、《ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産の継承センター》設立のための募金活動の計画が発表されました。

会では発足当初から、被爆者による原爆とのたたかい(運動)の記録を「記憶遺産」として引き継ぎ、保存し、発信し、交流することのできる拠点としての《センター》設立をめざし、2013年にはその「基本構想」を公表。その趣旨に賛同する個人、団体、企業から支援が寄せられてきましたが、「認定NPO法人」としての資格取得を機に大きく踏み出そうと呼びかけられました。

会の6年間の活動で、日本被団協をはじめとする被爆者運動の資料および書籍数千点の収集・整理、また体験継承や、被爆者運動から学ぶ取り組みなどを行なってきました。それらの成果と到達点を基礎に、公開可能な文献から展示会やインターネットを通じて公開したり、継承・交流活動をすすめる場や機会を設けるなどの活動を進めながら《センター》設立資金を集めることを確認。2020年までに、①一口500円100万人以上の賛同を得て5億円以上の募金をめざす ②一口10万円1000以上の企業、団体、個人の賛同を得て1億円以上の募金をめざす―としています。

参加者から、「私たちが目指すものをつくるには10億円でも足りない。もっともっと大きく打ち出そう」「議案を読んで今日10万円持ってきた。意義を訴えれば個人でも出してくれる。身近な人に訴えよう」など積極的な発言が相次ぎました。

米・仏・中に核廃絶を要請

2020年NPT再検討会議第2回準備委に参加して

|

|

|

|

|

(上から)アメリカ大使と。左が児玉さん、右が土田さん。 以下、フランス、中国、オーストリア大使 |

日本被団協事務局次長 児玉三智子

2020年NPT(核兵器不拡散条約)再検討会議の第2回準備委員会(4月23日~5月4日)がスイス・ジュネーブの国連欧州本部で開かれ日本原水協の土田弥生さんと共に参加してきました。

3日目のNGOセッションで「原爆被害の反人間性を直視し核兵器廃絶の実現を」として発言することができました(2面に全文)。会議傍聴のほか11カ国の政府代表(核兵器国は米、仏、中)、国連の中満泉上級代表と面談、ドイツの青年、広島・沖縄の高校生に被爆の実相を話すなど忙しい日々でした。

アメリカのロバートウッド大使に、NPR(核体制の見直し)はNPT6条に反し逆行するものだと訴えました。大使はNPRは核戦争をさせずロシアの軍事ドクトリンを押さえるためだと述べました。

禁止条約は現実的な対案ではない。安全保障環境で必要な条件を作る必要がある。中国やロシアに対し信頼関係がない。「今、核軍縮をすると世界がより危険になる」と述べました。何ともやりきれない思いでした。

フランスのルイ・リケ副常駐代表は、被爆者の話を聞くのは重要で、証言は感動的だった。被爆の実相を証言してきた活動に敬意を表する。核兵器は2度と使用されてはならない。核兵器禁止条約の目標は支持するが、アプローチには賛成できない。条約をつくる過程が早すぎた。だから欠陥があるが、条約推進国と核保有国の対話が重要だと述べました。

中国のフ・コン大使は1960年代から核兵器を持っているのは、アメリカが2度核兵器を使おうとしたからだ、最初は朝鮮戦争、次は1958年台湾をめぐって。アメリカの核兵器使用を抑止するため核兵器を開発したと述べました。

条約推進国のオーストリア大使は、核兵器禁止条約の批准について、CTBTのような対立点がない条約でも1年で批准した国は10カ国だ。9月20日までには15くらいになるだろう述べました。

マレーシア大使は、多くの国が2020年は何とか合意を作らねばと言っており、それが希望の光だと述べました。

どの国も共通しているのは、①核兵器のない世界を実現する目標は同じ②核兵器は二度と使ってはいけない③核兵器の非人道性は否定できない―ということです。

各国政府代表は「ヒバクシャ国際署名」が核兵器禁止条約を後押したこと、「被爆者の証言と市民社会の運動が決定的だ」と述べ、NGOの発言に「刺激を受けた」「空気が変わった」との声も寄せられました。

今、私たちに出来ることは垣根を超えて署名を広げ、日本政府、核兵器国に強く働きかけることと再認識しました。

9条にかける被爆者の思い 木戸事務局長が発言

5月3日 憲法集会

東京の有明防災公園で5月3日開かれた憲法集会で、日本被団協の木戸季市事務局長が憲法9条にかける被爆者の思いを訴えました。

イベント開始直後の11時から開かれた「自由に話そうトークイベント」で、5人のパネリストの一人として発言した木戸さんは、「9条があるから、家族を失っても我慢して生きてきた」など被爆者の声を紹介。「戦争犠牲受忍論」を押し通して原爆被害への国家補償を拒む日本政府の立場を「日本国憲法の原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義に反し安倍改憲論に通じる暴論」であると断じ、参加者の共感を呼びました。

|

|

| 6万人が参加した憲法集会 | 発言する木戸さん(中央) |

【静岡】ヒバクシャ国際署名静岡県連絡会 結成総会・記念講演会

ヒバクシャ国際署名をすすめる静岡県連絡会の結成総会及び記念講演会が4月28日、静岡市の県教育会館で開催され、24団体から91人が参加しました。

県原水爆被害者の会の川本司郎顧問が呼びかけ人を代表して挨拶し、この間の経過を説明、講師の紹介をしました。

藤森俊希日本被団協事務局次長による記念講演(写真)は、「核兵器禁止条約の土台をつくった被爆者―子どもの未来のために私たちのできること」。まず、広島市立基町高校の生徒が描いた原爆の絵を示しながら、広島での家族の被爆状況を語りました。1946年1月の国連第1回総会の第1号決議「原子兵器および他のすべての大量破壊兵器を各国の軍備から除去するため」という内容が、今回の禁止条約の前文にも生かされていることや、日本国憲法の制定、そして日本被団協の結成へと続く流れや「結成宣言」の内容を紹介。その後の国際情勢として核兵器開発の概略と実弾数の推移が示され、2010年以降あまり減っていないこと、2015年のNPT再検討会議で合意に至らなかった厳しい状況の中で、被爆者が国際会議等で大いに発言し核兵器の人道上の影響や体験を語り、ついに昨年、核兵器禁止条約が採択されたことを、その瞬間の国連会議の様子とともに語りました。

改めて被爆者の果たした役割の大きさと、歴史を切り開くのは私たち一人一人の声の積み重ねであることを実感する講演でした。

講演のあと、「静岡県連絡会」結成について規約の採択が行なわれ、目的や30万目標などが承認されました。「設立アピール」が被爆二世によって読み上げられ確認されました。現在の署名数が11万8千筆であることも報告されました。

(静岡県連絡会)

平和行進出発

東京・夢の島の第五福竜丸展示館前で5月6日、平和行進出発集会が開かれました。約800人が参加し、日本被団協の大岩孝平代表理事が連帯のあいさつをしました(写真)。

集会とその後の行進に東友会の被爆者34人が参加しました。

全国で行なわれている平和行進では、ヒバクシャ国際署名も取り組まれます。各地で地元の被爆者が参加して、国民に被爆の実相を伝え、核兵器廃絶を訴えます。

発足一周年を記念し講演会 国際署名鳥取県民の会

ヒバクシャ国際署名をすすめる鳥取県民の会は発足1周年記念講演会を5月27日、鳥取市さざんか会館で開催し、約100人が参加しました。

講師は、日本被団協の木戸季市事務局長。「ヒバクシャ国際署名こそ条約発効の推進力」と題して、国際署名を始めた経緯やその国際社会への影響、被爆者のたゆまぬ運動がICANへのノーベル平和賞授賞をもたらしたことなど、国連での活動を絡めて語りました。自らの被爆体験の話は、次世代に伝えることができる最後の年代の実体験であり、聴く人に感銘を与えました。また国際署名について「被爆者が世界に訴える署名活動としては最初で最後の運動になるかも知れない。市民の力が各国の核兵器への考えを変える力になる」と強調しました。

鳥取県被爆協の後藤智恵子副会長が、被爆直後の筆舌に尽くしがたい体験を述べ、このような悲惨な状況を起こす戦争を再び味わうことのない世が大切、と訴えました。

県内では、県知事をはじめ全首長の署名を得ており、5月24日現在で3万2472筆に至っています。(石川行弘)

NPT会議発言全文

原爆被害の反人間性を直視し核兵器廃絶の実現を

日本被団協事務局次長 児玉三智子

1945年8月6日、私は広島で被爆しました。国民学校2年生(7歳)でした。木造校舎の中にいてその時は大きなけがは免れました。

迎えに来てくれた父の背中におぶさり帰宅する途中、この世の地獄を目にしました。皮膚が焼けただれぶら下がっている人、真っ黒い炭のようになった赤ちゃんを抱いた、ひどいやけどを負ったお母さん、眼球が飛び出している人、飛び出した内臓を抱えた人たちが逃げまどっていました。

8月6日広島、9日長崎に投下された原子爆弾は、瞬時に多くの命を無残に奪い、かろうじて生き残った被爆者も、放射線の後遺症で次々と亡くなっていきました。原爆は、人として死ぬことも、人間らしく生きることも許さなかったのです。

奇跡的に生きのびた被爆者は、自分だけが生き残ったという罪悪感、脳裏に焼き付いたままのあの日の地獄の光景、音、声、臭いを抱きながら、その後の生活苦、世間の偏見、差別とたたかわなければなりませんでした。被爆者の苦しみは深く、今なおつづくものです。73年経った今でも「あの日」が消えることはありません。

私たち被爆者は、私たちが味わった地獄の苦しみを、世界の誰にもふたたび味わわせてはならないと、「ふたたび被爆者をつくるな」「核戦争起こすな、核兵器なくせ」と、国の内外に原爆被害の実相を語り、訴えつづけてきました。私も、両親、娘、弟二人が次々と亡くなり、くやしさとさびしさでいっぱいです。

2010年代に入り、この訴えが国際社会に届き始めました。NPT関連の諸会議をはじめ国際政治の中で、核兵器使用が人間にとって「容認しがたい苦しみと被害」をもたらすこと、また被爆者たちの「原爆被害は決して受忍できない」という思いが、正面から受け止められるようになりました。この流れが2017年7月、国連会議において「核兵器禁止条約」の採択として実をむすんだのです。

被爆者は長年訴え続けてきた核兵器廃絶への扉がやっと開いたと、うれしく喜びあいました。しかし、核兵器国とその同盟国は、この条約に賛成していないことが残念です。とくに唯一の戦争被爆国の日本政府が賛成しないことには、被爆者として怒りを覚えます。核兵器廃絶にはまだまだ困難な道のりがあります。

ここに出席されているすべての政府代表のみなさんに要請します。2000年NPT再検討会議でみなさんが約束し、2010年に再確認した「保有核兵器の完全廃棄を達成するとの核兵器国による明確な約束の履行」を速やかに実行してください。

2020年はNPTが発効してから50年という大きな節目に当たります。核兵器の使用を前提とする核抑止力による安全保障でなく相互信頼に基づく安全保障政策に転換し、核兵器廃絶に大きく踏み出してください。

青い地球を守るのか、破滅の道を選ぶのか、私たちは、今、岐路にいます。核兵器の廃絶なしに世界の人類の命と安全を守ることはできません。

自ら体験した者としてこころから訴えます。皆さん、廃絶に向け、ともに力を尽くしましょう。

ありがとうございました。

「ブラジルで頑張っています」 渡辺淳子理事が日本被団協を訪問

|

|

被団協を訪問した渡辺さん(前列中央)と 田村名誉教授(前列右) |

|

|

森田隆さん(手前右)94歳誕生日のお祝い― 「タカシ・モリタ サンパウロ州立職業訓練高校」で |

ブラジル被爆者平和協会の渡辺淳子理事が5月11日、田村和之広島大学名誉教授と一緒に日本被団協事務所を訪れ、田中熙巳日本被団協代表委員らと懇談しました。

渡辺さんは5月1日から広島県・市、外務省、国会議員など精力的に訪問。日本政府に対し、被爆者の高齢化が進むブラジルで安心して余生を過ごせるよう、①在住被爆者が被爆者援護法による医療を受けられる「指定病院」をブラジルに置く、②在住被爆者の相談・援助をブラジルの日本領事館などで十分行なう、など要請しました。

1984年に「在ブラジル原爆被爆者協会」を創設。280人近い被爆者が登録されましたが、今年5月現在86人。組織維持が困難で解散も考えましたが、アメリカの被爆者協会から共に頑張ろうと強い要請があり、08年に「ブラジル被爆者平和協会」と名称を改め、活動を継続しました。

サンパウロ市にある協会の事務所で相談や手続きを手助けしています。「被爆者はどこにいても被爆者」と訴え続け、毎年、広島・長崎原爆死没者慰霊法要を行ない、原爆展や学校での平和イベントで被爆証言を行なっています。ブラジルの高校生をジュネーブの欧州国連本部に送る活動や、サンパウロ州の医師会と広島県医師会の姉妹縁組、出版物の発行などにも取り組んでいます。15年6月には、森田隆会長にサンパウロ名誉市民賞が授与されました。

渡辺さんは、ヒバクシャ国際署名のポルトガル語版を要望。また「被団協」新聞を毎号送ってもらっているからと寄付を手渡されるなど、なごやかに懇談しました。

被爆二世の会 各地で総会・交流会

|

| 東京おりづるの子総会 |

田崎豊子会長による開会挨拶、黙祷に続いて、東友会の大岩孝平代表理事が挨拶し、「被爆者である親の会の手伝いとかではなく、被爆二世として自身の要求を掲げて活動を続けてほしい。東友会はそれを全面的に支援します」と述べました。

総会の審議では、昨年7月に核兵器禁止条約が採択され、各国による署名・批准が進んでいるという状況をうけて、ヒバクシャ国際署名をさらに推進すること、秋と春の学習交流会に加えて、広島・長崎ツアーなどの企画、東京都の被爆二世健診についての要望事項等を議論しました。また、今年度から新たに2人が加わった運営委員会の態勢を承認しました。

終了後、参加者それぞれが発言し、北朝鮮の非核化、自身の病気、親や家族の被爆体験と継承のさまざま、核兵器なくせや平和を求める活動、等々、さまざまな話題で意見交換、交流を深めました。

(吉田みちお)

|

| 兵庫二世の会、和田さんと |

和田征子日本被団協事務局次長よる記念講演には30人(うち二世11人)が参加。お母さんの被爆証言、被団協設立から核兵器禁止条約採択までの流れ、条約の内容、バチカン国際会議の報告を伺いました。ローマ教皇の「ヒロシマ・ナガサキの被爆者の声に耳を傾けることが大切です。世界のための警告として役立つことを願います。核兵器を持っている事も強く非難されるべきです。(略)人間の魂にふれる言葉で語りつづけましょう」とのメッセージに力づけられました。和田さんから「今、核兵器禁止条約に9カ国が批准しています。条約を実効あるものとするため力を合わせていきましょう」と激励の言葉をいただきました。

兵庫県被爆二世の会は2011年8月の発足からこれまでの間に、会を続けられないのではという時機もありましたが、このように7回目の定期総会を開催することができました。これからも、「原爆体験を語り合える」二世・三世の交流の場を作っていきたいと思います。

(中村典子)

|

| 京都二世・三世交流のつどい |

1日目の前半は日本被団協の木戸季市事務局長から「被爆73年目を迎えた被爆者運動の課題と二世・三世への期待」と題してお話しいただき、被爆者の歩んできた苦難の道と被爆者運動が切り開いてきた歴史について認識を深めました。後半は広島の古田光恵さんによる被爆体験伝承講話の実演、岡山「2世・3世の会」製作のDVD「私の被爆体験」を上映し、二世・三世の活動実践事例を学び合いました。

2日目の午前中は「二世・三世の健康問題と対策」と「被爆体験の継承普及のために」の二つの分科会を開きました。参加者全員が活発に発言し、大いに交流を深め、元気と希望を分かち合いました。午後は、立命館大学国際平和ミュージアムと京都霊山護国神社の二つに分かれて、京都の平和を考えるための、京都ならではオプショナルツアーを行ないました。

(平信行)

原告の請求棄却

ノーモア訴訟長崎判決

長崎(爆心地から0・7キロ)で被爆した佐賀県在住の80代女性が、国に原爆症認定申請の却下処分取り消しを求めた訴訟で、長崎地裁は5月15日、原告の請求棄却の判決を言い渡しました。

判決後の記者会見で原章夫弁護団長は「白内障について起因性では争わないと裁判所が明言し、要医療性のみを争った。『点眼薬だけでは認められない』とするのは要医療性を狭くとらえる考え方であり、『経過観察でも要医療性の認定要件に該当する』との判断を広島高裁や名古屋高裁が示した流れにも逆行するもの」と述べました。

日本被団協の木戸季市事務局長は「根本的には日本被団協の提言を認めることだ。当時の総理が約束したことをなぜ実行しないのか」などと話しました。

長崎原爆症認定訴訟弁護団はこの日、声明を発表、国に対し以下のことを要求しました。

①「新しい審査の方針」の誤りを認め、全国の裁判所に係属している全原告を原爆症と認定すること ②被爆者の命あるうちに問題を解決すること ③唯一の被爆国として核兵器の非人道性を国際世論に訴え、核兵器廃絶国際運動の先頭にたつこと。(柿田富美枝)

吉永小百合さんが上映前トーク

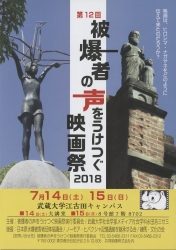

第12回被爆者の声をうけつぐ映画祭

7月14日・15日 武蔵大学で

今年で12回目となる「被爆者の声をうけつぐ映画祭2018」が7月14日(土)と15日(日)、武蔵大学江古田キャンパス(東京都練馬区)で開かれます。

上映作品は、14日に①「広島長崎における原子爆弾の影響 広島編」②「チャルカ~未来を紡ぐ糸車~」③「灯篭流し」(以上ドキュメンタリー)④「愛と死の記録」(劇映画)、15日に⑤「白い町ヒロシマ」(劇映画)⑥「SOSこちら地球」(人形アニメーション)⑦「いのちの岐路に立つ 核を抱きしめたニッポン国」(ドキュメンタリー)の、全部で7本。

14日④上映の前には、吉永小百合さんがトークに登場します。15日⑤上映後には日本被団協の児玉三智子事務局次長がトークを、また⑦上映後のシンポジウム「被爆者の声をうけつぐために」には、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の栗原淑江さんがパネリストとして登場します。

前売り券は大人1000円、学生・子ども500円。2日間フリーパス4000円。予約申し込み、問い合わせは共同映画TEL03―5466―2311、FAX03―5466―2312まで。

相談のまど 国立医療センターでの時間外受診

公費負担受給者と緊急の時は無料

(厚労省通知「保医発0326第2号」)

【問】先日、急に具合が悪くなり、かかりつけ医の先生にと思ったのですが夜遅い時間だったので、国立医療センターで受診しました。保険証と被爆者健康手帳を提示したのですが5400円請求されました。後で県に請求すればと思って支払って帰り、後日県に請求したところ「保険外だから支払い対象ではない」とのことでした。納得できません。

* * *

【答】被爆者手帳を提示すればほとんどの医療費は自己負担がありませんが、今は、自己負担することも増えてきています。1996年の健康保険法「改正」時に、選定医療費という名の保険外負担が設定されました。選定医療には、①200床以上の病院に受診する際にはかかりつけ医の紹介状が必要。紹介状がなければ2000円から5000円程度自費請求できる ②保険医療機関が表示する診療時間外に受診した場合は、自費で医療機関が決めた額を請求できる ③入院に際し特別の療養環境を提供する場合は自費請求できる(差額ベッド料)などです。他に歯科の義歯に関する項目もあります。

あなたが時間外に紹介状なしで受診したため、国立医療センターでは自費請求したのだと思います。県が「対象外」というのも、選定医療は保険外負担ですから被爆者健康手帳の適用外となったのです。

ただし、厚労省は通知(保医発0326第2号)で、「国の公費負担医療制度の受給対象者は紹介状がなくても初診に関わる特別の料金を徴収することは認めない」としています。また、時間外の特別料金の徴収について「緊急やむを得ない事情による時間外受診は従来通り診療報酬点数上の時間外加算の対象で患者からの費用徴収は認めない」としています。

あなたの場合は、公費負担受給者であること、緊急であること、のどちらにも該当します。国立医療センターに払い戻しの交渉をしてください。

『問答集-介護編』できました

日本被団協原爆被爆者中央相談所は、相談ガイドブックNo.31として『被爆者相談のための問答集―介護編』を発行しました。高齢化が進む被爆者にとって年ごとに深刻さを増す介護問題にしぼって編集しています。

大きく「在宅介護について」、「施設介護について」、「自治体独自の助成制度について」と分けて、「介護が必要になったとき、被爆者はどんな制度が利用できますか」「介護保険を利用するには何か手続きが必要ですか」「介護老人保健施設とはどんな施設で、長く入所できますか」「サービス付き高齢者住宅はどんなところなのでしょうか」など、55項目にわたり問いに答える形で詳しく説明されています。また、「選定医療」と被爆者健康手帳との関係については別項で紹介し、「特記事項」として税金の控除や、一人暮らしの注意事項なども記載しています。

巻末に都道府県の被爆者対策部局の一覧と、都道府県被爆者の会連絡先一覧も掲載しています。

A5判、85ページ、頒価400円(送料別)。申し込みは都道府県被爆者の会か日本被団協へ。