乽旐抍嫤乿怴暦2016擭丂8寧崋乮451崋乯

2016擭8寧崋丂庡側撪梕

師悽戙偲昤偔尨敋偺奊

丂尨敋旐奞偺幚憡傪屻悽偵揱偊丄旐敋懱尡傪宲彸偡傞偨傔丄峀搰偺旐敋幰偲峀搰巗棫婎挰崅峑偺惗搆偑亀師悽戙偲昤偔尨敋偺奊亁偵庢傝慻傫偱偄傑偡丅

丂俈寧係擔丄摨峑偺僊儍儔儕乕偱敪昞偟偨俀侽侾俆擭搙偺嶌昳偼丄惗搆俀係恖丄懖嬈惗俁恖丄嫵堳係恖偺俁侾恖偑暘扴偟丄侾俀恖偺旐敋幰乮俈俆乣俉俉嵨乯偺徹尵傪暦偒丄旐敋応強傪朘傟丄帒椏傪撉傒丄栺侾擭偐偗偰俁俆揰傪惂嶌偟傑偟偨丅侾擭偱俁俆揰偼弶傔偰偱偡丅

丂徹尵偟偨旐敋幰偼乽旐敋懱尡傪揱偊傞戝偒側椡偵側傞乿偲姶幱偟丄奊傪昤偄偨惗搆偼乽峀搰偱堢偪暯榓妛廗傪偟偰偒傑偟偨偑丄旐敋幰偺曽偲侾懳侾偱懱尡傪暦偔偲憐憸偱偒側偄偙偲偽偐傝偱偟偨丅壗搙傕暦偒丄帒椏傪撉傒崬傒側傫偲偐偱偒傑偟偨丅傑偨昤偒偨偄偱偡乿偲偺傋傑偟偨丅

丂偙偺庢傝慻傒偼丄侽係擭峀搰暯榓婰擮帒椏娰偺採彞偱巒傑傝丄侽俈擭搙偐傜婎挰崅峑晛捠壢憂憿昞尰僐乕僗偺婓朷偡傞惗搆偑扴摉偟偰偒傑偟偨丅惂嶌偟偨奊偼丄枅擭俈寧偵摨峑偺僊儍儔儕乕偵揥帵偟丄暥壔嵳側偳傪宱偰丄帒椏娰偵婑憽丄徹尵幰偼懱尡岅傝偵妶梡偟偰偄傑偡丅摨峑嶌惉偺亀尨敋偺奊亁嶜巕偵偼乽偙傟偐傜傕侾枃偱傕懡偔偺奊傪惂嶌偟偰偄偙偆偲巚偭偰偄傑偡乿偲婰偟偰偄傑偡丅

尨敋徢擣掕慽徸丂搶嫗抧嵸

6恖慡堳彑慽丂岤楯徣偼1恖傪峊慽

丂崙偑尨敋徢偺擣掕怽惪傪媝壓偟偨偺偼堘朄偲偟偰丄尨崘俇恖偑採慽偟偰偄偨僲乕儌傾丒僸僶僋僔儍慽徸乮搶嫗戞俀師乯偱搶嫗抧嵸乮扟岥朙嵸敾挿乯偼俇寧俀俋擔丄崙偺媝壓張暘傪庢傝徚偡慡堳彑慽偺夋婜揑敾寛傪尵偄搉偟傑偟偨丅

丂敾寛偼丄曻幩慄婲場惈偵偮偄偰丄乽尨巕敋抏旐敋幰偵懳偡傞墖岇偵娭偡傞朄棩乿偺庯巪偵棫媟偟丄乽尰帪揰偵偍偄偰妋幚偱偁傞偲偝傟偰偄傞壢妛揑側宱尡懃偱偼徹柧偱偒側偄偲偄偆棟桼偺傒偵傛偭偰丄曻幩慄婲場惈傪捈偪偵斲掕偡傞偙偲偵偼怲廳偱偁傞傋偒偱偁傞乿偲偺敾抐傪帵偟傑偟偨丅

丂愊嬌擣掕偺嫍棧丒帪娫偵偼懡彮媦偽側偄旐敋幰偵偮偄偰尨懃揑偵偼愊嬌擣掕懳徾幰偲摨條偵埖偆偙偲偑梫惪偝傟傞偲偟丄嫍棧丒帪娫偵槰棧乮偐偄傝乯偑偁傞旐敋幰偵偮偄偰傕丄屄暿揑側摿庩帠忣偺桳柍傗摉奩幘昦偺敪徢婡彉摍傪傆傑偊曻幩慄婲場惈偺桳柍傪怲廳偵専摙偡傋偒偱偁傞偲偺敾抐傪帵偟傑偟偨丅

丂尨崘俇恖偺偆偪俆恖偼丄俀侽侾俁擭侾俀寧偺乽怴偟偄怰嵏偺曽恓乿偺愊嬌擣掕偵娭偡傞幘昦丄旐敋嫍棧丄擖巗帪娫偺婎弨偵奩摉偟偰偄傑偣傫丅慜棫態偑傫偺梫堛椕惈偑憟揰偲側偭偨尨崘傕丄掕婜揑側僼僅儘乕傾僢僾傕昁梫側堛椕偵偁偨傞偲偟偰崙偺庡挘傪戅偗偰偄傑偡丅

丂尨崘抍丄曎岇抍丄搶桭夛偼峊慽偡傞側偲慽偊傑偟偨偑丄岤楯徣偼俈寧侾俀擔丄尨崘抍挿偺嶳杮塸揟巵乮挿嶈係丒俀僉儘丄摉擔偍傛傃俁乣係擔屻擖巗丄枬惈怱晄慡乯傪崅嵸偵峊慽偟傑偟偨丅

仦

丂尨崘抍丄曎岇抍丄旐敋幰抍懱偺俇幰偑丄墫嶈嫳岤楯憡偵昞柧偟偨惡柧梫巪偼師偺偲偍傝偱偡丅

丂崙偼俀侽侽俋擭俉寧俇擔丄擔杮旐抍嫤戙昞偲偺娫偱乽尨敋徢擣掕廤抍慽徸偺廔寢偵娭偡傞婎杮曽恓偵學傞妋擣彂乿傪掲寢偟丄乽慽徸偺応偱憟偆昁梫偺側偄傛偆偵丄掕婜嫤媍偺応傪捠偠偰夝寛傪恾傞乿偲妋擣偟偨偵傕偐偐傢傜偢丄帺傜嶌惉偟偨乽怴偟偄怰嵏偺曽恓乿偺塣梡傪嫹傔丄尨敋徢擣掕峴惌傪屻戅偝偣偨偨傔丄旐敋幰偼丄採慽偣偞傞傪摼側偔側偭偨丅

丂崱夞偺敾寛偼丄嶐擭侾侽寧偺搶嫗抧嵸侾俈恖慡堳彑慽敾寛丄杮擭係寧偺暉壀崅嵸敾寛偲偲傕偵丄崙偺屻戅偡傞尨敋徢擣掕峴惌傪捝楏偵斸敾偟丄巌朄偲峴惌偺槰棧偑杽傔傜傟偰偄側偄偙偲傪柧妋偵帵偟偰偄傞丅

丂崙偼丄偙傟傑偱偺擣掕峴惌傪抐嵾偟偨椵師偺巌朄敾抐傪尩弆偵庴偗巭傔丄擔杮旐抍嫤偺採尵偵偦偭偰巌朄偲峴惌偺槰棧傪夝徚偡傞朄夵惓偵傛傞擣掕惂搙偺敳杮揑側夵慞傪峴側偄丄侾擔傕憗偔丄崅楊偺旐敋幰傪嵸敾偐傜夝曻偡傋偒偱偁傞丅

丂崙偑丄旐敋幰偑惗偒偰偄傞偆偪偵尨敋旐奞偵懳偡傞彏偄傪壥偨偡偙偲偙偦偑丄妀暫婍傪側偔偡曕傒傪恑傔傞偲怣偢傞丅

僸僶僋僔儍崙嵺彁柤丂悇恑楢棈夛敪懌

丂俈寧侾俁擔丄搶嫗丒屨偺栧偺擔杮惵擭抍嫤媍夛夛媍幒偱丄僸僶僋僔儍崙嵺彁柤悇恑楢棈夛偺戞侾夞夛崌偑奐偐傟傑偟偨丅

丂夛崌偵偼擔杮旐抍嫤偺傎偐丄擔杮惗嫤楢丄擔杮惵擭抍嫤媍夛丄慡擔杮柉堛楢丄擔杮尨悈嫤丄擔杮斀妀朄棩壠嫤夛丄怴擔杮晈恖偺夛丄埨曐懱惂懪攋怴寑恖夛媍丄僺乕僗儃乕僩丄僺乕僗僨億丄悽奅廆嫵幰暯榓夛媍擔杮埾堳夛丄柧帯妛堾戝妛僺乕僗儕儞僌丄僺乕僗僾儔僢僩僼僅乕儉丄憂壙妛夛暯榓埾堳夛丄悽奅楢朚塣摦嫤夛偺侾俆抍懱偐傜俀侾恖偑弌惾乮楢棈夛傊偺嶲壛傪専摙拞偺抍懱傕娷傓乯丅

丂乽夛偺栚揑偼丄崙嵺彁柤傊偺巀摨偺椫傪撪奜偵傂傠偘丄彁柤塣摦傪懀恑偟傑偡丅偙偺夛偼丄夛偺栚揑丄庯巪偵巀摨偡傞屄恖丄抍懱偱峔惉偟傑偡乿側偳偲偡傞楢棈夛偲偟偰偺乽怽偟崌傢偣乿傪妋擣偟丄戙昞幰傪擔杮旐抍嫤偺揷拞辘枻帠柋嬊挿偵慖擟丅塣摦梫峧傪妋擣偟丄峀偔挊柤恖偵巀摨傪峀偘傞偙偲丄嶲壛抍懱偺拞偐傜悢恖偑帠柋嬊傪扴偆偙偲側偳傪妋擣偟傑偟偨丅

俉寧俇擔峀搰偱峴帠

丂俉寧俇擔侾俉帪偐傜丄峀搰僌儕乕儞傾儕乕僫戝夛媍幒乮抧壓侾奒乯偱丄巀摨幰偵傛傞儕儗乕僩乕僋側偳偺峴帠傪奐嵜偡傞偙偲偵側傝傑偟偨丅

怱懪偮崌彞丂媨忛導尨敋巰杤幰捛搲暯榓婩擮幃揟

丂戞俁侽夞媨忛導尨敋巰杤幰捛搲暯榓婩擮幃揟偑俈寧侾俈擔愬戜巗愴嵭暅嫽婰擮娰偱峴側傢傟傑偟偨丅

丂栙偲偆偺屻丄崌彞抍傆偒偺偲偆偺捛搲崌彞乽柫暥乿偑斺業偝傟傑偟偨乮幨恀乯丅媨忛導尨敋旐奞幰偺夛偑嬔挰岞墍偵寶棫偟偨乽偄偺傝偺憸乿偺旇暥偵崅暯偮偖備偒偝傫偑嬋傪晅偗丄俀侽侽侾擭偐傜壧偄懕偗偰偄傑偡丅旐敋幰偺慽偊偑崬傔傜傟偨壧偼丄怱傪懪偪椳側偟偱偼挳偗側偄傕偺偱偡丅

丂拞妛惗俀恖偺乽暯榓愰尵乿偼丄暯榓傊偺巚偄偵桬婥偯偗傜傟丄崅峑惗偺乽捛搲楴撉乿偼丄尨敋搳壓屻偺嶴忬傪巚偄晜偐傋偰搟傝偲斶偟傒偑暒偒忋偑傝丄偳偪傜傕嶲壛幰偺椳傪桿偄傑偟偨丅

丂俀晹偱偼妀暫婍攑愨傊偺巚偄偑岅傜傟傑偟偨丅擭乆嶲壛幰偼憹偊丄塣摦偺妋怣傪姶偠傑偡丅乮媨忛導尨敋旐奞幰偺夛乯

崙嵺彁柤丂峀搰偱屇傃偐偗

旐敋幰7抍懱偱

丂俈寧侾係擔侾係帪偐傜峀搰巗栶強偺巗惌婰幰幒偱丄峀搰偺旐敋幰俈抍懱偑乽崙嵺彁柤乿偵娭偡傞婰幰敪昞傪峴側偄傑偟偨丅

丂峀搰導旐抍嫤偺捸堜捈棟帠挿偑垾嶢偟丄傕偆傂偲偮偺導旐抍嫤偺嵅媣娫朚旻棟帠挿偑愢柧傪峴側偄傑偟偨丅

丂側偤崱俈抍懱偲偟偰庢傝慻傓偺偐丄偲偺幙栤偵乽旐敋幰偑傑偲傑偭偰彁柤偵庢傝慻傓偨傔偵峀搰偱偼旐敋幰俈抍懱偑屇傃偐偗恖偲側偭偨丅挿嶈偱傕摨條偵揥奐偟偰偄傞乿偲夞摎丅偦偺傎偐丄妀暫婍攑愨偺傒傪庢傝忋偘偰旐敋幰偑彁柤妶摦傪峴側偆偺偼弶傔偰偺偙偲丄側偳偺墳摎偑偁傝傑偟偨丅

丂抧尦巻偼偠傔怴暦奺幮偲僥儗價奺嬊側偳懡偔偺曬摴婡娭偑廤傑偭偰丄擹偄傗傝偲傝偑峴側傢傟傑偟偨丅乮慜揷峩堦榊乯

寢惉60廃擭傪寎偊偰

擔杮旐抍嫤戙昞埾堳丂娾嵅姴嶰

丂巹偨偪旐敋幰偑懱尡傪岅傞偺偼丄夁嫀偺嫵孭傪摜傑偊丄愨懳偵扤偵傕偙偺懱尡傪偝偣偨偔側偄偲偄偆巚偄偐傜偱偡丅

丂巰幰偵懳偟乽偁側偨曽偺巰傪柍懯偵偼偟側偄乿偲惥偄丄愴憟旐奞幰丒妀暫婍旐奞幰偵偼傆偨偨傃側傜側偄丄偲寛堄偟傑偟偨丅寛堄傪帩偭偰巚偄傪揱偊峀偘偨偲偒偵戝偒側椡偲側偭偰偄偔乗巹偨偪偼偦偆偄偆巚偄偱惗偒丄塣摦偟偰偒傑偟偨丅

擔杮旐抍嫤寢惉

丂擔杮旐抍嫤偼侾俋俆俇擭俉寧侾侽擔丄寢惉戝夛愰尵偲偟偰乽悽奅傊偺垾嶢乿傪敪昞丅乽悽奅偵慽偊傞傋偒偼慽偊丄崙壠偵媮傓傋偒偼媮傔丄帺傜棫偪忋偑傝乧乧偐偔偰巹偨偪偼帺傜傪媬偆偲偲傕偵巹偨偪偺懱尡傪偲偍偟偰恖椶偺婋婡傪媬偍偆偲偄偆寛堄傪惥偄崌偭偨乿偲弎傋偰偄傑偡丅偙偺寛堄偼崱側偍巹偨偪尨敋旐奞幰偺嫻偺拞偵丄柆乆偲棳傟懕偗偰偄傑偡丅

丂慽偊傞傋偒撪梕丄媮傔傞傋偒梫媮偼丄摨帪偵敪昞偟偨乽戝夛寛媍乿偱俆崁栚傪採帵偟偰偄傑偡丅

摑堦偲巟墖

丂偦偺幚尰傪栚巜偡摴偼寛偟偰暯扲偱偼偁傝傑偣傫丅俇侽擭戙偵偼尨悈嬛塣摦暘楐偺攇偑擔杮旐抍嫤偵傕墴偟婑偣傑偟偨丅愭攜偺儕乕僟乕偺曽乆偼媍榑傪廳偹丄擔杮旐抍嫤傪撈棫偟偨庡懱惈傪帩偭偨慻怐偲偟偰妋棫偟丄僉僲僐塤偺壓偱摨偠旕恖娫揑側懱尡傪偟偨幰偲偟偰丄巚憐怣忦傪挻偊偰摑堦偟偨塣摦傪宲懕偟偰偄偔偙偲傪妋擣偟偨偺偱偡丅

丂偙偺偙偲偼擔杮旐抍嫤傊偺崙柉揑側怣棅傪妋曐偟巟墖偺婎斦傪抸偔偙偲偵側傝傑偟偨丅偦偟偰旐抍嫤偼丄旐敋幰偑堦抳偱偒傞梫媮傪亀偮傞僷儞僼亁偐傜亀梫媮崪巕亁傊偲楙傝忋偘偰峴偒丄奺惌搣偵墖岇朄埬嶌惉傪梫惪丅俈俁擭侾侾寧偵偼丄媽岤惗徣慜偱弶傔偰偺俆擔娫偵傢偨傞嵗傝崬傒傪峴側偄丄係栰搣嫟摨墖岇朄埬偺崙夛採弌傪幚尰偟傑偟偨丅

丂懱傪挘偭偨偙傟傜偺偨偨偐偄偼丄亀擔杮旐抍嫤俆侽擭巎亁偵柤慜傕弌偰偄側偄懡偔偺旐敋幰傗巟墖幰偵巟偊傜傟偨傕偺乗杮摉偵姶幱偟偰偄傑偡丅

庴擡榑偲乽婎杮梫媮乿

丂俈俈擭偺俶俧俷崙嵺僔儞億僕僂儉丄旐敋栤戣巗柉抍懱崸択夛偵傛傞墖岇朄惂掕俀愮枩彁柤側偳丄崙壠曗彏偺墖岇朄傪媮傔傞戝偒側悽榑偲崙柉揑巟墖偵傕偐偐傢傜偢丄俉侽擭侾俀寧丄岤惗戝恇偺巹揑帎栤婡娭乽尨敋旐敋幰懳嶔婎杮栤戣崸択夛乿偼丄崙偑婲偙偟偨愴憟旐奞偼崙柉摍偟偔庴擡偣傛偲偺堄尒彂傪弌偟傑偟偨丅

丂愴憟旐奞偵偮偄偰斀徣傕側偔丄崙偺愑擟傪擣傔側偄庴擡榑偼丄寷朄傊偺堘斊偩偲巚偄傑偡丅

丂擔杮旐抍嫤偼俉係擭偵乽尨敋旐奞幰偺婎杮梫媮乿傪偮偔傝丄俉俆擭乽尨敋旐奞幰挷嵏乿傪幚巤丅偝傜偵墖岇朄惂掕傪媮傔傞崙柉彁柤丄廜嶲椉堾媍堳偺巀摨彁柤丄抧曽媍夛偺懀恑寛媍偺乽俁揰僙僢僩乿偺塣摦傪乽傒傫側偺僱僢僩儚乕僋乿偲嫟偵孞傝峀偘丄崙壠曗彏偵婎偯偔墖岇朄惂掕傪媮傔傞悽榑傪戝偒偔惙傝忋偘傑偟偨丅

丂偟偐偟俋係擭偵惂掕偝傟偨乽尨敋旐敋幰偵懳偡傞墖岇偵娭偡傞朄棩乿偼丄妀暫婍攑愨傪乽媶嬌乿偺偐側偨偵捛偄傗傝丄崙壠曗彏傪乽崅楊壔懳嶔乿偵偡傝懼偊偨傕偺偱偟偨丅崙偺庴擡惌嶔偼丄偄傑偩偵撍攋偝傟偰偄傑偣傫丅

偑傫偽偭偰偒偨

丂旐敋幰偼傛偔偑傫偽偭偰偒傑偟偨丅妀帪戙偵惗偒傞恖娫偵偲偭偰偺摴昗乮傒偪偟傞傋乯傪帵偡栶妱傪壥偨偟偰偒偨偲帺晧偟偰偄傑偡丅

丂妀旐奞偐傜恖椶傪夝曻偡傞壽戣偼傑偩幚尰偟偰偄傑偣傫丅偦偺偨傔偵丄乽妀暫婍傪嬛巭偟丄攑愨偡傞忦栺偺掲寢傪媮傔傞崙嵺彁柤乿傪傛傃偐偗丄巀摨偡傞懡偔偺抍懱丄屄恖偱楢棈夛傪偮偔傝椡嫮偔摜傒弌偟傑偟偨丅

丂婃柪側妀曐桳崙偵懳偟偰乽妀暫婍偺側偄悽奅乿偺幚尰傪媮傔傞巹偨偪偺椡嫮偄惡傪傇偮偗偰峴偒傑偟傚偆丅

庤挔強桳幰悢17枩4080恖偵

2015擭搙丂暯嬒擭楊80.86嵨

丂俀侽侾俆擭搙乮侾俇擭俁寧枛乯偺旐敋幰寬峃庤挔強帩幰悢側偳偑丄岤楯徣偐傜敪昞偝傟傑偟偨丅庤挔強帩幰偼慡崙偱侾俈枩係侽俉侽恖偲側傝丄慜擭搙偲斾傋俋係俁俋恖偺尭丅暯嬒擭楊偼俉侽丒俉俇嵨偱丄慜擭搙偐傜侽丒俈俁嵨忋徃偟傑偟偨丅寬峃娗棟庤摉側偳偺彅庤摉庴媼幰偼崌寁侾俇枩俇侾俉恖丅偦偺偆偪堛椕摿暿庤摉庴媼幰偼俉俆侾侾恖偱丄慜擭搙傛傝俀俁俉恖尭傝傑偟偨丅

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 崌丂寁丂174,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2016擭3寧枛尰嵼乮岤惗楯摥徣挷傋乯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

擔杮旐抍嫤丂寢惉60擭幨恀揥乮忋乯偢偭偲偨偨偐偭偰偒偨

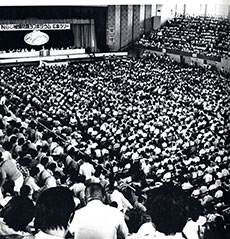

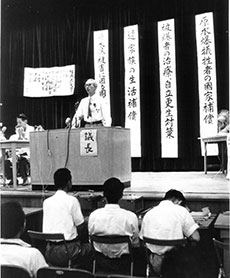

俶俧俷旐敋栤戣崙嵺僔儞億僕僂儉丒峀搰戝廜廤夛乮侾俋俈俈丒俉丒俆丂峀搰導棫懱堢娰乯 慡崙栺係愮恖偺挷嵏堳偑旐敋幰栺俉愮恖傪柺愙挷嵏偟丄偦傟傪庴偗偰俈寧俀侾擔偐傜俉寧俉擔傑偱丄搶嫗丄峀搰丄挿嶈偱俁抜奒偵暘偗偰奐偐傟傑偟偨丅戞俁抜奒偺戝廜廤夛偵偼丄峀搰偱俈愮恖丄挿嶈偱俁愮恖偑嶲壛偟傑偟偨丅乹幨恀丒擔杮尨悈嫤帒椏乺 |

擔杮旐抍嫤寢惉丅抙忋偼怷戨巗榊偝傫丅乮侾俋俆俇丒俉丒侾侽乯乮幨恀丒楢崌捠怣乯 |

愜傝掃恖娫偺椫峴摦乧庤偵庤偵愮塇掃傪偐偐偘偰丄懡偔偺巟墖幰偲偲傕偵俀俆侽侽恖偱岤惗徣傪婔廳偵傕庢傝埻傒傑偟偨丅乮侾俋俉俈擭侾侾寧侾侾擔乯 |

惣僪僀僣梀愢偱彫惣屽崙嵺晹挿偼丄摶嶰媑偺帊乽偵傫偘傫傪偐偊偣乿傪僪僀僣岅偱楴鎢偟丄妀偺嫲晐傪慽偊傑偟偨丅乮侾俋俉俁丒侾侽丒俀侽乯 |

尨悈敋嬛巭悽奅戝夛偺夛応擖傝岥慜偱偼丄億儕僶働僣偺懁柺偵乽旐敋幰墖岇曞嬥丒擔杮旐抍嫤乿偺暥帤傪彂偄偨戝偒側挘傝巻傪偟偰丄曞嬥妶摦傪峴側偄傑偟偨丅拞墰丒栘屗戝偝傫丄塃丒慜嵗椙柧偝傫丅乮侾俋俉侾丒俉丂挿嶈巗岞夛摪乯 |

侾俋俈俁擭侾侾寧俇擔偐傜俆擔娫丄岤惗徣惓柺尯娭慜偵僥儞僩傪挘傝丄崙壠曗彏偺墖岇朄惂掕傪媮傔嵗傝崬傒傪懕偗傑偟偨丅慜楍拞墰丒瀢奯塿恖偝傫丄塃丒埳摗僒僇儜偝傫丅乹幨恀丒怷壓堦揙乺 |

傢偨偟偲僸儘僔儅丒僫僈僒僉丂擔杮旐抍嫤寢惉60廃擭偵婑偣偰

嶳岥偝傫偲慜嵗偝傫

幗尨撝弐偝傫乮尦挬擔怴暦幮夛晹婰幰乯

丂擔杮旐抍嫤偺寢惉俇侽廃擭丄偍傔偱偲偆偛偞偄傑偡丅挿擭偺戝愗側妶摦偵怺偔宧堄傪昞偟傑偡丅

丂巹偼侾俋俉侽擭戙慜敿偵尨悈嬛丒旐敋幰塣摦偺庢嵽傪俁擭娫扴摉偟傑偟偨丅枅擭峀搰丒挿嶈傪朘偹丄旐敋幰偺奆條偵傕戝惃偍夛偄偟傑偟偨丅偦偺拞偱傕偲偔偵嫮偔怱偵巆偭偰偄傞偺偑丄挿嶈偺屘嶳岥愬擇偝傫偲挿栰偺屘慜嵗椙柧偝傫偱偡丅

丂嶳岥偝傫偲偼丄俉俀擭偵僯儏乕儓乕僋偺崙楢杮晹偱奐偐傟偨戞俀夞崙楢孯弅摿暿憤夛偱偛堦弿偟傑偟偨丅旐敋幰偲偟偰弶傔偰崙楢憤夛媍応偺墘抎偵棫偪丄悽奅偵岦偗偰妀暫婍偺攑愨傪慽偊偨偺偱偡丅偙傇偟傪怳傝忋偘側偑傜偺椡嫮偄墘愢偱偟偨丅嵟屻偺尵梩偼偄傑偱傕帹偵巆偭偰偄傑偡丅

丂乽僲乕儌傾僸儘僔儅丄僲乕儌傾僫僈僒僉丄僲乕儌傾僂僅乕丄僲乕儌傾僸僶僋僔儍両乿

丂慡恎偐傜壩偑暚偒偩偡傛偆側愨嫨偱偟偨丅嶳岥偝傫偑巚偄偺偡傋偰傪崬傔偨弖娫偩偭偨偺偱偟傚偆丅奺崙戙昞偑恎傪忔傝弌偟挳偒擖偭偰偄偨巔傕栚偵從偒晅偄偰偄傑偡丅

丂傕偆侾恖丄巹偵偲偭偰朰傟傜傟側偄偺偑慜嵗偝傫偱偡丅挿栰巟嬊堳摉帪偺俈俀擭偵偍夛偄偟丄埲棃栺係侽擭偺偍晅偒崌偄偲側傝傑偟偨丅

丂慜嵗偝傫偼巹偑庢嵽偟偨弶傔偰偺旐敋幰偱偡丅偁偺僺僇僪儞怘摪側偳偱壗搙傕榖傪暦偐偣偰偄偨偩偒丄挿栰導撪偱偼弶偲側傞尨敋旐敋幰偺楢嵹婰帠傪巇忋偘傑偟偨丅

丂斢擭偺慜嵗偝傫偼乽偍傜朲偟偔偰巰傫偱傞壣偹偊偩乿偑岥偖偣偱偟偨丅傑偨帺傜偺旐敋懱尡傪岅傞偲偒丄暫戉摉帪偵拞崙偱栚寕偟偨擔杮暫偺巆媠峴堊傕曪傒塀偝偢榖偟偰偄傑偟偨丅乽変乆偼尨敋偱偼旐奞幰偩偗偳丄奜崙偱偼壛奞幰偩偭偨乿偲丅

丂巹偼偙偺悢擭丄埨曐朄惂傗夵寷側偳偵斀懳偡傞妶摦傪桭恖傗巗柉僌儖乕僾偲懕偗偰偄傑偡丅乽帺暘偑惗偒偰偄傞尷傝愨懳偵愴憟偼偝偣側偄乿丅偦傫側巚偄偑愗幚偱偡丅

丂偄偮偺娫偵偐巹偺拞偵傕丄嶳岥偝傫傗慜嵗偝傫偺嵃偑梟偗崬傫偱偄傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅

悽奅偺旐抍嫤傪偮偔傞偨傔偵両

廙嫶婌宐偝傫乮峀搰戝妛柤梍嫵庼乯

丂擔杮尨悈敋旐奞幰抍懱嫤媍夛偺寢惉俇侽擭偍傔偱偲偆偛偞偄傑偡丅

恖娫側傜偽堦嬫愗傝偮偗傞帪偱偡偹丅

丂偟偐偟擔杮旐抍嫤偵偼戝偒側壽戣偑巆偭偰偄傑偡丅乽悽奅偺旐抍嫤傪偮偔傞乿偙偲偱偡丅偙傟偼擔杮旐抍嫤偺弶戙帠柋嬊挿偩偭偨摗嫃暯堦巵偑斢擭孞傝曉偟尵偭偰偍傜傟偨尵梩偱偡丅巹偼摗嫃偝傫偺堚尵偩偲巚偭偰偄傑偡丅妀旐奞幰偺忬嫷偼丄摗嫃偝傫偺崰傛傝丄偼傞偐偵峀偔怺崗偵側偭偰偄傑偡偐傜丄懳墳偼偄偭偦偆暋嶨偵側偭偰偄傑偡丅

丂旐敋幰埲奜偺妀旐奞幰偲偺寢廤偼梕堈偱偼側偄偱偟傚偆丅擄偟偄揰傪偁偘傟偽侾侽屄偱傕俀侽屄偱傕偁偘傜傟傞偱偟傚偆丅偱傕丄嵨傪偲偭偨偐傜丄側偳偲堷偭崬傒巚埬偵側傜側偄偱偔偩偝偄丅旐敋幰偑偦偺婥偵側傜側偔偰扤偑側傞偲偄偆偺偱偟傚偆丅傑偢惡傪偁偘偰偔偩偝偄丅

旐敋幰塣摦60擭乮8乯妀攑愨傊偺崙嵺媍榑

77擭俶俧俷旐敋栤戣崙嵺僔儞億僕僂儉

77擭俶俧俷旐敋栤戣崙嵺僔儞億僕僂儉

丂乽僸儘僔儅丄僫僈僒僉乿屻丄妀愴憟偺婋婡偑壗搙傕偁傝傑偟偨丅挬慛愴憟丄儀僩僫儉愴憟 丄僉儏乕僶婋婡丄儀儖儕儞晻嵔婋婡丄拞搶愴憟丄僀儔僋愴憟乧丅乽傆偨偨傃妀暫婍傪巊偆側

乿乽妀愴憟婲偙偡側丄妀暫婍傪側偔偣両乿丄旐敋幰偼慽偊偮偯偗偰偒傑偟偨丅

丂彎傓恎懱偵傓偪懪偪丄側偗側偟偺巹嵿傪搳偠丄柍悢偺恖傃偲偺婑晅偵巟偊傜傟偰悽奅傪偐 偗傔偖傝丄旐敋懱尡傪岅傝丄椡偺尷傝妀暫婍偺嫲傠偟偝丄巆崜偝傪岅傝峀偘傑偟偨丅

丂崙嵺揑側夛媍傗塣摦偵愊嬌揑偵偐偐傢傞側偐乽僲乕儌傾僸儘僔儅丒僫僈僒僉乿乽僲乕儌傾 丒僸僶僋僔儍乿偑恖椶偺嫟捠岅偵側傝丄乽俶俬俫俷俶丂俫俬俢俙俶俲倄俷乿偼崙嵺岅偵側傝

傑偟偨丅

丂乽俶俧俷旐敋栤戣崙嵺僔儞億僕僂儉乿乮侾俋俈係乣俈俈擭乯丄俁搙偵傢偨傞崙楢孯弅憤夛 乮俽俽俢嘥乣嘨俈俉乣俉俉擭乯丄悽奅朄掛塣摦偲旐敋俆侽擭僔儞億僕僂儉乮俋俀乣俋俆擭乯

丄崙嵺巌朄嵸敾強偺姪崘揑堄尒偐傜僴乕僌丒傾僺乕儖暯榓廤夛乮俋俇乣俋俋乯丄俀侽侽侽擭 埲崀偺俶俹俿嵞専摙夛媍丄俁夞偵傢偨傞妀暫婍偺恖摴揑塭嬁偵娭偡傞崙嵺夛媍乮侾俁乣侾係

擭乯丄妀暫婍攑愨偺朄揑榞慻傒傪媍榑偡傞俷俤倂俧乮侾俇擭乯丅妀暫婍偺側偄悽奅傊旐敋幰 偺崙嵺峴摦偼懕偒傑偡丅

乻旐敋幰塣摦偵妛傇妛廗崸択夛乼丂戞係夞-乮2乯

尨敋旐奞傊偺崙壠曗彏偲偼丒丒丒

丂僲乕儌傾丒僸僶僋僔儍婰壇堚嶻傪宲彸偡傞夛偑楢懕奐嵜偟偰偄傞乻旐敋幰塣摦偵妛傃崌偆 妛廗崸択夛乼偺戞係夞乗嘇偑丄俈寧俀俁擔丄僾儔僓僄僼偺俆奒夛媍幒偱奐偐傟傑偟偨丅慜夞

乽乽梫媮崪巕乿偐傜乽婎杮梫媮乿傊乣崙壠曗彏榑偺敪揥傪傆傝曉傞乣乿傪僥乕儅偵俇寧係擔 偵奐偄偨戞係夞偑丄廫暘側摙媍偺帪娫傪妋曐偱偒側偐偭偨偨傔丄榑揰傪偝傜偵怺傔媍榑偡傞

応偲偟偰奐偐傟傑偟偨丅

丂慜夞偺栤戣採婲幰丄孖尨廼峕偝傫偑梫揰傪惍棟偟偰曬崘偟偨偁偲丄乽尨敋旐奞偵偨偄偡傞 崙壠曗彏乿偲偼壗偐丄傑偨乽崙偺愑擟乿偲偼壗偐偵偮偄偰側偳丄嶲壛幰偐傜敪尵偑懕偒傑偟

偨丅乽崙壠曗彏乿偵偮偄偰偺棟夝傪怺傔傞偨傔丄抧尦偱妛廗夛傪奐偒偨偄乮垽抦乯偲偺敪尵 傕偁傝傑偟偨丅

丂師夞偼俋寧俋擔丄擔杮旐抍嫤偲偺嫟嵜偱壂撽愴旐奞傪僥乕儅偵奐嵜偟傑偡乮暿崁嶲徠乯丅

憡択偺傑偳丂尨敋徢擣掕惂搙傊偺擔杮旐抍嫤偺乽採尵乿

亂栤亃尨敋徢擣掕惂搙偺偁傝曽偵偮偄偰擔杮旐抍嫤偑乽採尵乿傪偟偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡 偑丄偦傟偼偳傫側撪梕偱偡偐丅尰嵼偺嵸敾偲娭學偑偁傞偺偱偟傚偆偐丅

仏丂丂仏丂丂仏

亂摎亃俀侽侾侽擭偐傜俁擭娫偵傢偨偭偰峴側傢傟偨丄岤楯徣偺乽尨敋徢擣掕惂搙偺偁傝曽 偵娭偡傞専摙夛乿偵丄擔杮旐抍嫤偺戙昞偑乽尨敋徢擣掕惂搙偺偁傝曽偵娭偡傞擔杮旐抍嫤偺

採尵乿偲偟偰採埬偟偨傕偺偱偡丅

丂尰嵼偺擣掕惂搙偼丄尨敋偑敋敪偟偨帪偺弶婜曻幩慄偵傛傞捈敋慄検偵偙偩傢傝丄巆棷曻幩 慄偺奜晹旐偽偔丄撪晹旐偽偔傪寉帇偟偰偄傑偡丅偙偺偨傔偵侽俁擭偐傜尨敋徢擣掕廤抍慽徸

偑丄偝傜偵尰嵼僲乕儌傾丒僸僶僋僔儍慽徸偑憟傢傟丄崙偼攕慽傪懕偗偰偄傑偡丅

丂乽採尵乿偼丄崅楊壔偟偨旐敋幰偑嵸敾傪偟側偔偰傕偄偄惂搙傊偺夵惓傪媮傔偨傕偺偱丄偦 偺崪巕偼師偺偲偍傝偱偡丅

丂嘆尰峴偺丄捈敋慄検偵偙偩傢偭偨擣掕惂搙偼攑巭偡傞丅偦偺忋偱丄

丂嘇尰嵼偺堛椕摿暿庤摉丄摿暿庤摉丄寬峃娗棟庤摉丄曐寬庤摉傪攑巭偟丄偡傋偰偺旐敋幰偵 寬峃娗棟庤摉憡摉妟偺旐敋幰庤摉傪巟媼偡傞丅

丂嘊旐敋幰偑偑傫丄敀寣昦丄敀撪忈丄峛忬態婡擻忈奞丄娞婡擻忈奞丄怱嬝峓嵡側偳偺昦婥偵 側偭偨応崌偵偼丄忈奞偺掱搙偵墳偠偰俁抜奒偱旐敋幰庤摉傪壛嶼偡傞丅壛嶼偺嵟崅妟偼堛椕

摿暿庤摉憡摉妟偲偡傞丅

丂嘋偄偢傟偺壛嶼嬫暘偵奩摉偡傞偐偺敾抐偼丄搒摴晎導抦帠丄峀搰丒挿嶈巗挿偑峴側偆丅

丂擔杮旐抍嫤丄僲乕儌傾丒僸僶僋僔儍慽徸尨崘抍丄曎岇抍側偳偼丄岤楯徣傗奺惌搣偵懳偟乽 採尵乿傪傕偲偵尰峴朄傪夵惓偡傞傛偆梫媮偟偰偄傑偡丅